新入社員の早期離職や人材育成に課題を抱える企業が増える中、メンター制度が注目を集めています。

メンターとは、若手社員の成長を支援する指導者・助言者のことで、適切に運用すれば離職率改善も期待できます。

本記事では、メンターの役割から導入ステップ、成功事例まで、人事担当者が知るべき情報を網羅的に解説します。

- メンターの3つの基本役割と企業における価値

- 離職率改善など具体的な導入メリットとROI

- 失敗しない5ステップの導入手順と運用のコツ

1.メンターとは?企業の人材育成における3つの基本役割

現代の企業が直面する人材育成の課題に対して、メンター制度が注目を集めています。

メンターとは、企業において新入社員や若手社員の成長を支援する指導者・助言者のことを指します。

単なる業務指導にとどまらず、メンティー(指導を受ける側)の精神面やキャリア形成を包括的にサポートする重要な役割を担っています。

メンターの定義と企業における位置づけ

メンターとは、ギリシャ神話の賢人「メントール」に由来する言葉で、日本語では「指導者」「助言者」と訳され、メンティーとは、メンターから指導や助言を受ける人のことを指します。

●企業におけるメンターとは

→知識や経験が豊富な先輩社員が、新入社員や若手社員の成長を個人的にサポートする役割を担う

重要な特徴として、メンターは通常、メンティーの直属の上司ではありません。むしろ他部署の先輩社員が選ばれることが多く、これによってメンティーが業務上の利害関係を気にせずに、率直に相談できる環境が作られます。

年齢や入社年数が比較的近い先輩社員が選ばれることで、メンティーにとってより身近で親しみやすい存在となり、心理的安全性が確保されます。

メンターが担う3つの核心的役割

企業におけるメンターは、以下の3つの核心的役割を担います。

①精神的サポート

・新入社員や若手社員が抱える不安や悩みに寄り添い、心理的な支えとなる

・仕事への適応に関する不安、人間関係の悩み、プライベートな問題まで幅広く相談に乗り、メンティーの精神的な安定を図る

②キャリア支援

・メンティーの中長期的なキャリア形成をサポートする

・自身の経験を基に、キャリアパスの選択肢を示したり、スキル開発の方向性についてアドバイスを提供したりする

・組織内でのネットワーク構築の支援も行う

③組織適応支援

・企業文化や職場の暗黙のルール、効果的な業務の進め方など、組織に適応するために必要な知識や技能の習得を支援する

・組織の価値観や行動規範を伝え、メンティーが組織の一員として早期に活躍できるよう導く

メンティーとの関係性と期待される成果

メンターとメンティーの理想的な関係性は、対等な立場での信頼関係に基づく相互学習の関係です。

メンターは一方的に教える立場ではなく、対話を通じてメンティー自身が気づきを得て、自発的に成長していくことを促進します。

この関係性から期待される具体的な成果として、以下の項目が挙げられます。

- メンティーの早期戦力化

- 離職率の低下

- エンゲージメントの向上 など

また、メンター自身も指導を通じてリーダーシップスキルが向上し、自身のキャリア形成にも良い影響をもたらします。

定期的な面談やコミュニケーションを通じて、両者が成長する相乗効果が生まれることが、メンター制度の真の価値と言えるでしょう。

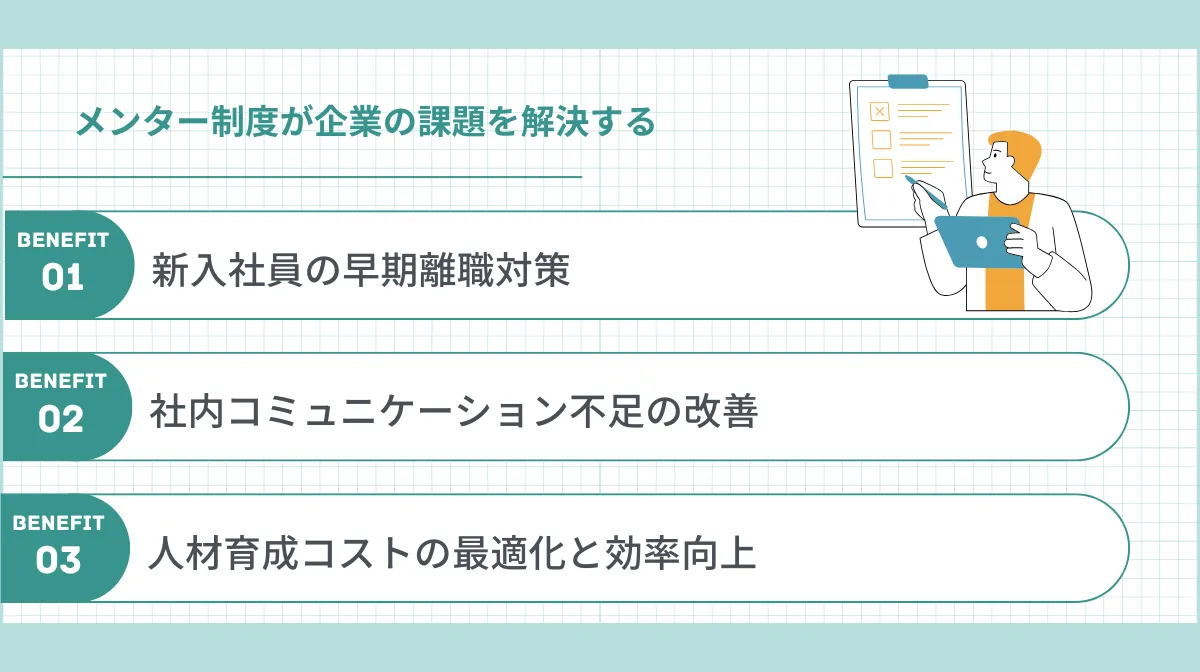

2.メンター制度が解決する企業の3大課題

多くの企業が直面する人材育成の課題に対して、メンターとは効果的な解決策を提供します。

厚生労働省の調査によると、新卒入社3年以内の離職率は約30%に達しており、企業にとって深刻な問題となっています。メンター制度は、これらの課題を根本的に解決する仕組みとして注目されています。

参考:厚生労働省|新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します

新入社員の早期離職問題への効果的な対策

日本労働組合総連合会の調査では、新入社員の約8割が「家族・友人」を相談相手としており、社内に適切な相談相手がいない現状が浮き彫りになっています。

メンター制度は、新入社員に専任の相談相手を提供することで、この問題を解決します。メンターが定期的にコミュニケーションを取ることで、小さな不安や疑問を早期に解決し、問題が深刻化する前に対処できます。

また、メンティーが「いつでも相談できる人がいる」という安心感を持つことで、心理的ストレスが軽減され、職場への適応がスムーズになります。

参考:日本労働組合総連合会|GW明けに仕事をしたくない 新卒が7割超も!?

▼あわせて読みたい

メンター制度以外にも離職率改善には様々なアプローチがあります。離職率の正確な計算方法と、運送会社で実際に効果を上げている改善策について詳しく解説しています。

社内コミュニケーション不足の改善手法

リモートワークの普及や働き方の多様化により、社内コミュニケーションの希薄化が多くの企業で課題となっています。特に部署間の交流が少なくなり、組織全体の一体感が失われがちです。

メンター制度では、通常、異なる部署の先輩社員がメンターとなるため、自然と部署間のコミュニケーションが促進されます。

この結果、組織全体のコミュニケーションが活性化し、チームワークの向上にもつながります。

人材育成コストの最適化と効率向上

従来の集合研修や外部研修に依存した人材育成は、高額なコストがかかる一方で、個別のニーズに対応しきれないという課題があります。

また、研修で学んだ内容を実務に活かすまでに時間がかかるという問題もあります。

メンター制度は、社内の人材を活用した効率的な育成手法です。一対一の個別指導により、メンティーの具体的な課題やニーズに応じたカスタマイズされたサポートが可能になります。

また、実務に直結したアドバイスが得られるため、学習効果が高く、早期の戦力化が期待できます。

これにより、外部研修費用の削減と育成効果の向上を同時に実現できます。

メンター制度と併用したい人材定着戦略

メンター制度の導入と合わせて、優秀なドライバーの確保も重要な課題です。カラフルエージェントなら、長期定着が期待できる有資格者ドライバーを迅速にご紹介。採用から定着まで一貫してサポートいたします。

3.OJT・コーチングとの違いを理解する

人材育成において、メンターとは他の育成手法とは明確に異なる特徴を持っています。

企業の人事担当者が効果的な人材育成戦略を構築するためには、メンター制度とOJT(On-The-Job Training)、コーチングとの違いを正確に理解することが必要です。

OJTとメンター制度の目的と手法の違い

OJTとメンター制度には明確な違いがあります。企業の人事担当者が効果的な人材育成戦略を構築するためには、それぞれの制度の特徴と役割を正確に理解することが大切です。

| OJT | メンター制度 | |

|---|---|---|

| 主な目的 | 業務スキルの習得・即戦力化 | 精神的サポート・キャリア形成支援 |

| 指導者 | 同じ部署の上司・先輩 | 他部署の先輩社員 |

| 期間 | 短期集中(数ヶ月) | 長期継続(1年以上) |

| 関係性 | 上下関係 | 対等な相談関係 |

| 指導内容 | 実務中心の技術・知識 | 幅広い相談・アドバイス |

コーチングとメンタリングのアプローチの差

コーチングとメンタリングは、どちらも対話を重視する点で似ていますが、アプローチには大きな違いがあります。

| コーチング | メンタリング | |

|---|---|---|

| 目的 | 短期的な目標達成 | 長期的な関係構築・全人格的成長 |

| 手法 | 明確な目標設定・行動計画策定 | 継続的な対話・信頼関係構築 |

| 期間 | 短期(3〜6ヶ月) | 長期(1年以上) |

| 進め方 | 質問技法による気づき促進 | メンティーのペースに合わせたサポート |

| 終了時期 | 目標達成後に関係終了 | 継続的な関係(数年間も) |

▼あわせて読みたい

メンタリングと併用することで効果が高まるコーチング。ドライバーの成長を促進するコーチング手法について、実践的なテクニックとともに詳しく解説しています。

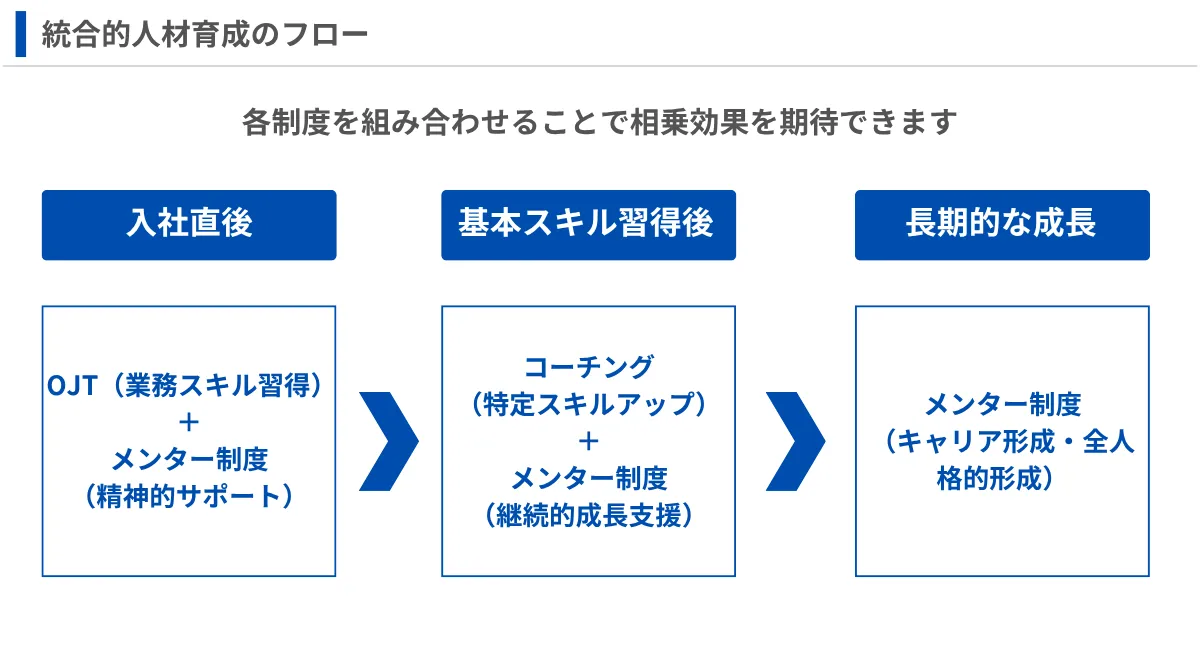

各制度を組み合わせた効果的な育成戦略

これらの制度は相互に補完し合う関係にあるため、組み合わせることで相乗効果が期待できます。

効果的な統合戦略として、入社直後はOJTで基本的な業務スキルを習得させ、同時にメンター制度で精神的なサポートを提供します。

その後、特定のスキルアップが必要な場面でコーチングを活用し、継続的な成長支援はメンターが担当するという段階的なアプローチが推奨されます。

この統合アプローチにより、新入社員は技術的なスキルと人間的な成長の両方を同時に遂げることができ、企業としても多角的な人材育成が実現できます。

各制度の特性を理解し、適切なタイミングで組み合わせることが、効果的な人材育成戦略の鍵となります。

4.メンター制度導入で得られる具体的なメリット

メンターとは、企業にとって投資対効果の高い人材育成施策です。

適切に運用している企業では、離職率の改善や従業員満足度の向上などの成果が報告されています。具体的な数値とともに、メンター制度導入によるメリットを詳しく解説します。

離職率改善を実現する定着効果

厚生労働省職業安定局の「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査報告書」によると、メンター制度を効果的に実施している企業の離職率は8.0%であるのに対し、効果的でない企業では9.5%となっており、1.5%の改善効果が確認されています。

複数の企業事例では、メンター制度の導入により離職率の改善が報告されており、効果の程度は企業によって異なりますが、一定の成果が確認されています。

メンター制度の採用コスト改善効果

新卒採用1名あたりの平均コストが約100万円

→100名規模の新卒採用を行う企業では、年間約2,000万円のコスト削減効果が期待できる

メンター制度による定着効果の背景には、新入社員が「いつでも相談できる先輩がいる」という安心感を持てることがあります。

実際に、メンター制度実施企業の従業員の78.6%が「働きやすい」と回答しており、未実施企業の63.2%を大幅に上回っています。

メンター側が獲得するリーダーシップスキル

メンター制度のメリットは、メンティーだけでなくメンター自身の成長にも及びます。メンターとして新入社員をサポートする過程で、重要なリーダーシップスキルが向上します。

①傾聴力と共感力の向上

②コーチング・指導スキルの習得

③責任感と自己成長意識の向上

傾聴力と共感力の向上では、メンティーの悩みや相談に耳を傾ける経験を通じて、相手の立場に立って考える能力が磨かれます。これは将来のマネジメント業務において必要なスキルです。

コーチング・指導スキルの習得では、直接的な指示ではなく、質問や対話を通じてメンティーの気づきを促すスキルが身につきます。これにより、部下の自立性を高める指導ができるようになります。

責任感と自己成長意識の向上では、メンティーから「見られている」という意識により、自身の行動や発言により注意深くなり、ロールモデルとしての自覚が生まれます。

多くのメンター経験者が「自身の成長に役立った」と回答しており、将来の管理職候補として有望な人材の早期発見・育成にもつながっています。

組織全体の成長を促進する相乗効果

メンター制度は個人レベルの成長だけでなく、組織全体にも正の影響をもたらします。

①知識・ノウハウの組織内共有

②部署間コミュニケーションの活性化

③企業文化の醸成

知識・ノウハウの組織内共有では、メンターがメンティーに知識や経験を伝える過程で、これまで個人に蓄積されていた暗黙知が組織内で共有されます。これにより、組織全体の知識ベースが向上します。

部署間コミュニケーションの活性化では、異なる部署のメンターとメンティーがペアを組むことで、部署の壁を越えた情報交換や協力関係が生まれます。これは組織のサイロ化防止にも効果的です。

企業文化の醸成では、「人を大切にする」「成長を支援する」という企業文化が、メンター制度を通じて組織全体に浸透します。これにより、従業員エンゲージメントの向上が期待できます。

これらの相乗効果により、メンター制度は単なる人材育成施策を超えて、組織変革の推進力としても機能することが確認されています。

離職率改善と並行して進めたい即戦力採用

メンター制度で既存社員の定着率を向上させながら、新たな即戦力ドライバーの採用も進めませんか?登録者の91%以上が有資格者のカラフルエージェントで、効率的な人材確保を実現できます。

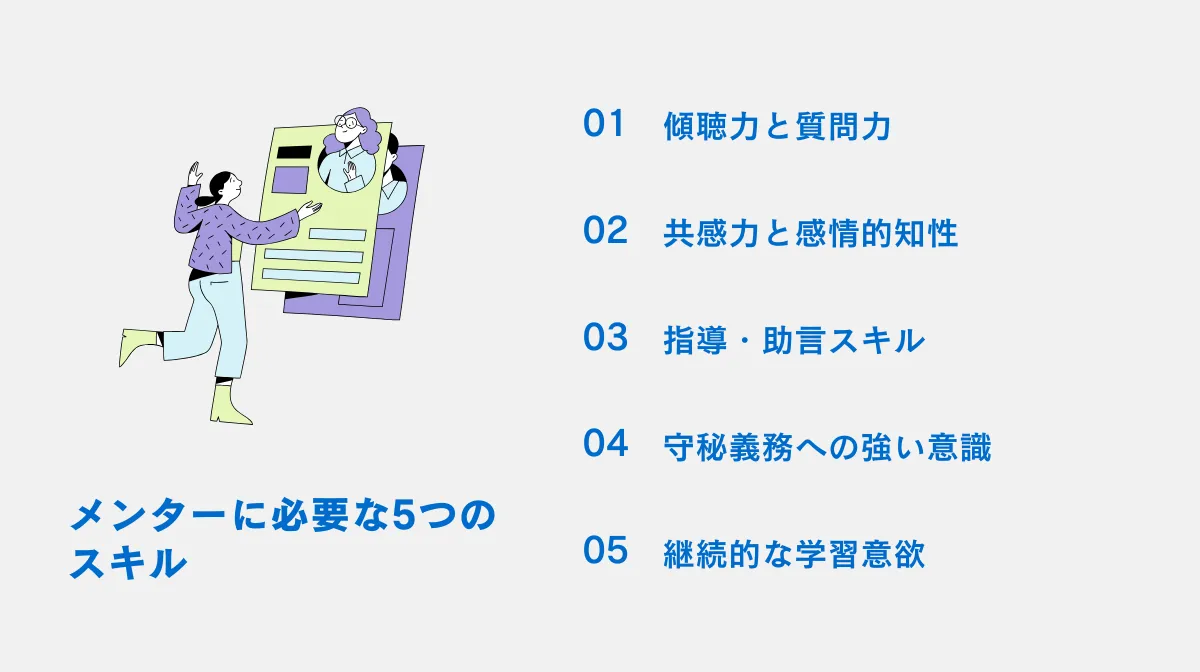

5.メンターに求められる5つの必須スキル

効果的なメンターとは、単に経験豊富なだけではなく、特定のスキルセットを持った人材です。

人事担当者がメンター候補を選定する際の重要な指標として、以下の5つの必須スキルを理解し、評価基準として活用することが成功の鍵となります。

メンターに必要な5つのコアスキル

メンターに求められるスキルは多岐にわたりますが、特に重要な5つのコアスキルがあります。

1. 傾聴力と質問力

メンターの最も重要なスキルは、メンティーの話を深く聞き、適切な質問を投げかける能力です。単に話を聞くだけでなく、相手の感情や真意を汲み取り、気づきを促す質問ができることが求められます。効果的な質問により、メンティー自身が答えを見つけられるよう導きます。

2. 共感力と感情的知性

メンティーの立場や感情を理解し、共感を示す能力です。特に新入社員は不安やストレスを抱えやすいため、その気持ちに寄り添える感情的知性が大切です。相手の感情を受け入れ、安心感を提供することで信頼関係を構築します。

3. 指導・助言スキル

経験に基づいた適切なアドバイスを、相手のレベルに合わせて分かりやすく伝える能力です。押し付けではなく、メンティーが自ら考え、行動を選択できるよう導くスキルが大切です。一方的な指示ではなく、対話を通じた気づきの促進を重視します。

4. 守秘義務への強い意識

メンタリングでは、業務上の悩みからプライベートな問題まで幅広い相談を受けることがあります。この情報を適切に管理し、絶対に他言しない強い倫理観が求められます。信頼関係の基盤となる大切な要素です。

5. 継続的な学習意欲

メンター自身が成長し続ける姿勢を持ち、新しい知識やスキルを積極的に習得する意欲が必要です。これにより、メンティーにとって魅力的なロールモデルとなることができます。常に学び続ける姿勢が、メンティーの成長意欲も刺激します。

傾聴力と共感力による信頼関係構築

メンターとメンティーの関係において、信頼関係の構築は大切な要素です。この信頼関係は、メンターの傾聴力と共感力によって培われます。

効果的な傾聴のポイント

- アクティブリスニング

相手の話に集中し、相槌や質問で関心を示す - ノンバーバルコミュニケーション

表情や身振りで共感を表現する - 感情の受容

相手の感情を否定せず、まず受け入れる姿勢を示す

共感力の発揮方法には、自身の類似体験を適切に共有すること、相手の感情に名前をつけて言語化すること(「不安に感じているんですね」など)、相手の立場に立った視点でアドバイスを行うことがあります。

これらのスキルを適切に発揮することで、メンティーは「この人になら何でも相談できる」という安心感を持つようになり、より深いレベルでのサポートが可能になります。

適切なフィードバックを行うコミュニケーション能力

メンターには、メンティーの成長を促進する建設的なフィードバックを提供する能力が求められます。このフィードバックは、批判や指摘ではなく、気づきと成長を促すものである必要があります。

効果的なフィードバックの原則

- 行動に焦点を当てること

人格ではなく、具体的な行動について言及する - タイムリーな提供

適切なタイミングで、記憶が鮮明なうちに行う - バランスの取れた内容

改善点だけでなく、良い点も必ず伝える - 具体的で実行可能な提案

抽象的ではなく、具体的で実行しやすい提案を行う

また、フィードバックは一方的なものではなく、対話を通じてメンティー自身に気づかせることが重要です。

「どう思う?」「どうすればもっと良くなると思う?」といった質問を効果的に使用し、メンティーの自主性を促進します。

▼あわせて読みたい

メンタリングと併用することで効果が高まるコーチング。ドライバーの成長を促進するコーチング手法について、実践的なテクニックとともに詳しく解説しています。

メンティーの成長を支援する指導力

メンターの指導力は、従来の上司部下関係とは異なる特殊なスキルです。命令や指示ではなく、メンティーの自発的な成長を促進する能力が求められます。

成長支援型指導のアプローチ

- ソクラテス式問答法

答えを教えるのではなく、質問を通じて相手に気づかせる手法 - 段階的サポート

メンティーの成長段階に応じて、サポートレベルを調整する - 目標設定の支援

メンティー自身が目標を設定し、達成計画を立てることを支援する - リソースの提供

必要な情報や人的ネットワークへのアクセスを提供する

この指導力により、メンティーは依存的ではなく自立的な人材として成長していくことができ、最終的にはメンター自身も新たな気づきや学びを得ることができます。

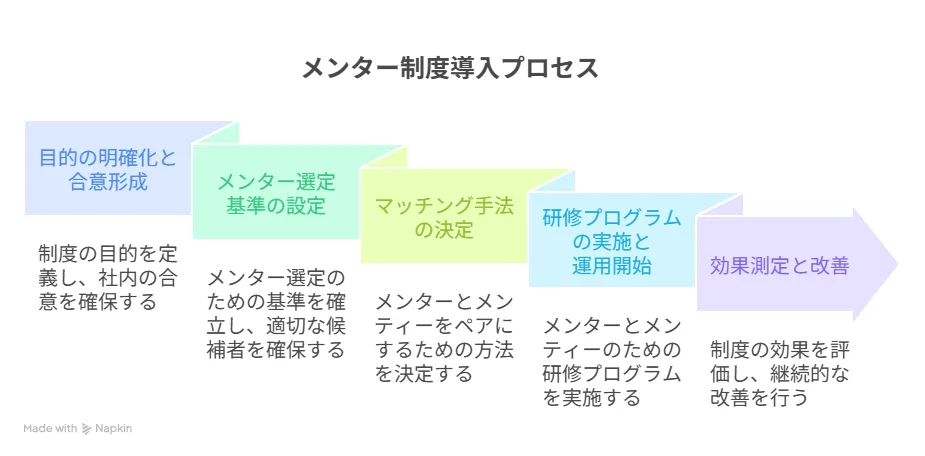

6.失敗しないメンター制度導入の5ステップ

効果的なメンターとは、適切な制度設計と運用によって初めて実現されます。多くの企業でメンター制度の導入が進んでいますが、期待した効果が得られずに中止となるケースも少なくありません。

ここでは、失敗を避けるための具体的な導入ステップを、実践的な観点から解説します。

ステップ1|導入目的の明確化と社内合意形成

メンター制度導入の成功は、明確な目的設定から始まります。単に「新入社員のため」という曖昧な目的ではなく、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。

具体的な目的例としては、新卒3年以内離職率を現在の25%から15%に削減する、新入社員の6ヶ月後エンゲージメントスコアを80%以上にする、メンター経験者の管理職昇進率を向上させる、などが挙げられます。

特に現場管理職の理解と協力なしには、メンター制度は機能しません。メンターの業務時間確保や評価への反映など、具体的な運用面での調整も事前に行う必要があります。

また、制度導入の背景と期待効果を全社員に向けて明確に発信し、組織全体でメンター制度を支援する文化を醸成することも重要です。

ステップ2|メンター選定基準の設定と人材確保

メンター制度の成功は、適切なメンターの選定にかかっています。経験年数だけではなく、メンターとしての適性を総合的に評価する基準を設定する必要があります。基本的な選定基準として、以下の項目が挙げられます。

- 入社3年以上の経験

- 業務成績が一定水準以上

- コミュニケーション能力が高い

- 人材育成への意欲がある

- 守秘義務を遵守できる

- 時間的余裕がある など

さらに重要なのは、メンター候補者の意欲と適性の見極めです。強制的な指名ではなく、自発的な参加を基本とし、事前の面談やアセスメントを通じて適性を確認します。

メンター研修への参加意欲や、過去の後輩指導経験なども考慮要素となります。

人材確保においては、メンターになることのメリットを明確に伝えることが重要です。

リーダーシップスキルの向上機会、人事評価への加点、キャリア開発の一環としての位置づけなど、メンターにとっての価値を具体的に示します。

▼あわせて読みたい

メンター選定における客観的な判断材料として適性検査が有効です。人材の特性を科学的に分析し、最適なメンター候補を見つけるためのツールと活用方法を詳しく紹介しています。

ステップ3|マッチング手法と組み合わせ決定

メンターとメンティーの組み合わせは、制度の成否を左右する重要な要素です。単純な年齢や部署の違いだけではなく、性格特性や価値観の相性も考慮したマッチングが必要です。

効果的なマッチング手法

- 性格診断ツールの活用

- 事前面談の実施

- 共通の趣味や関心事の考慮

- キャリア志向の一致度確認 など

特に性格診断ツールは、客観的なデータに基づいたマッチングを可能にし、相性の良いペアを形成するのに有効です。

また、完璧なマッチングを求めすぎず、ある程度の相性であれば関係構築を通じて改善できることも理解しておく必要があります。重要なのは、相性が合わない場合の対処法を事前に準備しておくことです。

組み合わせ決定後は、メンターとメンティー双方に対して、相手の情報を適切に共有し、初回面談の設定をサポートします。最初の関係構築が円滑に進むよう、人事部門による積極的な支援が求められます。

ステップ4|研修プログラムの実施と運用開始

メンター制度の効果的な運用には、事前研修が求められます。メンターとメンティー双方に対して、それぞれの役割と期待される行動を明確に伝える必要があります。

▼メンター向け研修

・メンタリングの基本理念と手法

・効果的なコミュニケーション技術

・傾聴スキルと質問技法

・フィードバックの与え方

・守秘義務と倫理観

・問題発生時の対処法 など

▼メンティー向け研修

・メンター制度の目的と活用方法

・主体的な学習姿勢の重要性

・相談の仕方とコミュニケーション

・目標設定と振り返りの方法

・メンターとの関係構築のポイント など

運用開始においては、最初の1ヶ月は特に注意深くモニタリングを行い、必要に応じて早期介入を行います。

定期的な面談スケジュールの設定、進捗確認の仕組み、問題発生時の相談窓口の明確化など、継続的なサポート体制を整備します。

ステップ5|効果測定と継続的な改善

メンター制度の効果を客観的に評価し、継続的な改善を行うための仕組みを構築します。定量的指標と定性的指標の両方を用いて、多角的な評価を実施することが重要です。

▼定量的指標

・離職率の変化

・エンゲージメントスコアの推移

・メンティーの業績評価

・メンター経験者の昇進率

・面談実施回数と頻度 など

▼定性的指標

・メンター・メンティー双方へのアンケート調査

・フォーカスグループインタビュー

・管理職からのフィードバック

・制度運用上の課題の収集 など

効果測定の結果を基に、制度の改善点を特定し、次年度に向けた修正を行います。

マッチング手法の見直し、研修内容の改善、運用ルールの調整など、PDCAサイクルを回しながら制度を進化させていくことが、長期的な成功につながります。

7.メンター制度運用時の3つの注意点

メンターとは、適切に運用されれば大きな効果をもたらしますが、運用上の注意点を軽視すると、期待した成果が得られないばかりか、組織にマイナスの影響を与える可能性もあります。

特に以下の3つの注意点は、多くの企業で課題となっており、事前の対策が重要です。

メンターの負担軽減とモチベーション維持

メンター制度の最大のリスクの一つは、メンターの負担過多によるモチベーション低下です。メンターは通常業務に加えてメンタリング業務を担うため、適切な負荷管理が求められます。

メンターの負担軽減策

- メンタリング時間の業務時間内での確保

- 一人のメンターが担当するメンティー数の制限(通常1〜2名まで)

- メンター業務の人事評価への適切な反映

- メンター同士の情報交換会の定期開催 など

また、メンターのモチベーション維持には、メンター業務の価値と意義を継続的に伝えることが重要です。

メンティーの成長事例の共有、メンター経験者の昇進事例の紹介、メンター制度による組織全体への貢献度の可視化などを通じて、メンターとしての活動に誇りを持てる環境を作ります。

さらに、メンター自身のスキル向上機会の提供も重要です。定期的な研修やワークショップの開催、外部セミナーへの参加支援、メンタリングスキルの資格取得支援などにより、メンター自身の成長実感を高めることができます。

相性問題への対処法と解決策

どれほど慎重にマッチングを行っても、メンターとメンティーの相性が合わないケースは必ず発生します。この問題への対処法を事前に準備しておくことが、制度の継続性を保つ鍵となります。

相性問題の早期発見には、以下のような定期的なモニタリングが重要です。

- 月1回程度の簡単なアンケート実施

- 人事担当者による定期面談

- メンター・メンティー双方からの相談受付窓口の設置 など

問題が発見された場合の対処法として、まず人事担当者による個別面談を実施し、問題の本質を把握します。単なる初期の緊張や誤解であれば、コミュニケーション方法の改善指導で解決できる場合があります。

しかし、根本的な価値観の違いや性格の不一致がある場合は、速やかにペアの変更を検討します。

ペア変更時の注意点として、当事者への心理的配慮、変更理由の適切な説明、新しいペアでの再スタート支援などが必要です。

また、相性問題が発生したことを制度の失敗と捉えず、改善のための貴重な学習機会として活用する姿勢が重要です。

制度の形骸化を防ぐ継続的なサポート体制

メンター制度は長期継続が前提となるため、時間の経過とともに形骸化するリスクがあります。初期の熱意が薄れ、形式的な面談のみが行われるようになると、制度の効果は大幅に低下します。

形骸化防止のための具体的な取り組みとして、面談内容の質的向上支援があります。

- 面談のテーマ例の提供

- 効果的な質問集の配布

- ケーススタディの共有 など→意味のある対話を促進する

また、制度への新鮮さを保つために、定期的なイベントやワークショップの開催も効果的です。

メンター・メンティー合同の研修会、他部署との交流会、成功事例の発表会などを通じて、制度への関心と参加意欲を維持します。

人事部門による継続的なサポートも重要です。制度運用の定期的な見直し、参加者のフィードバック収集と改善、新しいツールや手法の導入検討、制度の成果の定期的な発信などを通じて、制度の活性化を図ります。

最も重要なのは、組織全体でメンター制度を支援する文化の醸成です。管理職による制度への理解と協力、経営陣からの継続的な支持表明、制度参加者への適切な評価と処遇などにより、制度が組織に根付いた文化として定着することを目指します。

メンター制度の負担軽減には適切な人員確保が鍵

メンターの負担軽減には適正な人員体制が重要です。人手不足でお悩みの運送会社様へ、カラフルエージェントが経験豊富なドライバーを迅速にご紹介。面接調整から条件交渉まで代行し、採用業務の負担も軽減します。

8.成功企業に学ぶメンター制度活用事例

メンターとはの理論を実践に移すために、実際にメンター制度で成果を上げている企業の事例を分析することが重要です。

業界や企業規模の異なる3つの成功事例を通じて、効果的な運用方法と成功要因を具体的に解説します。

女性活躍推進で成果を上げたキリンホールディングスの段階的アプローチ

キリンホールディングスでは、女性総合職の継続就業と女性経営職のキャリア支援を目的として、2008年から「キリンメンタリングプログラム」を導入しました。

同社の特徴的な取り組みは、3つのステップに分けた段階的なアプローチです。

第1ステップでは役員がメンター、女性経営職がプロテジェとなり、第2・第3ステップでは経験者がメンターとなって次世代を支援する「メンタリングチェイン」を構築しました。

特に地方勤務の女性総合職を重点対象とし、月1回以上の対面面談で丁寧なサポートを実施しました。

この取り組みにより、総合職女性社員の5年目離職率低下、女性経営職の増加、重要ポストへの女性登用を実現しました。

成功要因は、明確な目的設定、段階的展開、経験者のメンター活用、継続的なモニタリングなど、戦略的かつ体系的なアプローチにあります。

参考:内閣府|【組織部門 優秀賞】 キリンホールディングス株式会社

長期育成を重視する高島屋の体系的メンター制度

高島屋では、正社員の入社後10年間の人材育成の一環として、体系的なメンター制度を導入しています。同社の特徴は、入社4年目をメンティ、入社10年目前後をメンターとする明確な役割設定です。

制度の目的は、入社4年目社員の応用力習得と課題解決能力の向上、そして入社10年目社員の実践力・応用力向上と指導・育成スキルの養成という双方向の成長を図ることです。

メンターとメンティは異なる部門から選定され、部署を超えた視野の拡大と組織横断的なネットワーク構築を促進します。

また、正社員だけでなく契約社員に対しても公募制でのメンター制度を提供し、雇用形態に関わらず同等の育成機会を確保している点も特徴的です。

この取り組みにより、実践力と応用力を併せ持つ人材の育成を実現し、長期的な人材開発戦略の一環として機能しています。

高島屋の成功要因は、明確な育成段階の設定、異部門間のマッチング、全社員への平等な機会提供にあります。

地方配属者支援で成果を上げた富国生命の公募制メンター制度

富国生命保険相互会社では、新入職員の9割以上が地方支社に配属される中、孤独感を訴える職員の増加に対応するため、2006年からメンター制度を導入しました。

同社の最大の特徴は、指名制ではなく公募制でメンターを募集していることです。

制度の独自性として、遠隔地配属が多いため電話によるメンタリングが主体となること、出身地や大学が同じ者同士をマッチングして共通項を増やすこと、メンターに1年間のコーチング研修を実施することが挙げられます。

また、4年目の新任主任がメンターとなり、新入職員の相談役を務める体制により、世代間のネットワーク構築を実現しています。

公募制により意欲の高いメンターが集まり、自宅での食事や休日の訪問など自主的な活動が活発化しました。

制度開始から4年目には、前年のメンティーがメンターとして応募する好循環が生まれ、新入職員数を大きく上回る参加者を確保しています。

この取り組みにより、新入職員の定着率向上だけでなく、企業文化の継承、人的ネットワークの構築、採用力の向上など多面的な効果を実現しています。

参考:

富国生命|「メンター制度」について

富国生命|研修制度 | 総合職

9.メンター制度導入の投資対効果と測定方法

メンターとは、企業にとって人材育成投資の一つですが、その効果を定量的に測定し、投資対効果(ROI)を明確にすることが、経営陣への説得と制度の継続的な改善のために重要です。

具体的なコストと効果の算出方法、測定指標について詳しく解説します。

導入コストと期待できるROIの算出

メンター制度の導入・運用にかかるコストは、初期費用と継続費用に分けて算出する必要があります。

メンター制度の初期費用(100名規模の企業例)

| 項目 | 費用範囲 |

|---|---|

| 制度設計費用 | 50万円〜100万円 |

| システム導入費用 | 30万円〜80万円 |

| 研修プログラム開発費用 | 100万円〜200万円 |

| 外部コンサルタント費用 | 200万円〜500万円 |

| 初期費用合計 | 380万円〜880万円 |

メンター制度の継続費用(年間)

| 項目 | 費用範囲 |

|---|---|

| 人事担当者の人件費 | 200万円〜400万円 |

| 研修・イベント費用 | 50万円〜150万円 |

| システム維持費用 | 20万円〜50万円 |

| メンター・メンティーの工数コスト | 300万円〜600万円 |

| 年間継続費用合計 | 570万円〜1,200万円 |

一方、期待できる効果を金額換算すると、離職率改善効果が最も大きくなります。

新卒採用1名あたりのコストを100万円、メンター制度による離職率改善を20%と仮定すると、100名の新卒採用で年間2,000万円のコスト削減効果が期待できます。

さらに、早期戦力化による生産性向上効果を年間500万円、メンター育成による将来の管理職候補創出効果を年間300万円と算出すると、総効果は年間約2,800万円となります。

●ROI(投資利益率)

(効果2,800万円 − 継続費用900万円)÷ 継続費用900万円 × 100 = 約211%

→非常に高い投資対効果が期待できる

効果測定に使える5つのKPI指標

メンター制度の効果を適切に測定するためには、複数の定量的指標を組み合わせて活用する(KPI指標)ことが求められます。これらのKPI指標により、メンター制度が組織全体に与える正の影響を定量的に把握できます。

①離職率の改善

・新卒入社1年以内離職率、3年以内離職率、メンター制度参加者と非参加者の離職率比較などを測定する

・目標値として、1年以内離職率を10%以下、3年以内離職率を20%以下に設定することが一般的

②エンゲージメントスコアの向上

・従業員満足度調査、エンゲージメント調査、職場環境に関するアンケートなどを定期的に実施し、スコアの推移を追跡する

・メンター制度参加者のエンゲージメントスコアが80%以上を維持することを目標とする

③早期戦力化の実現

・新入社員の業績評価、目標達成率、昇格・昇進のスピードなどを測定する

・メンター制度参加者が非参加者と比較して、6ヶ月早く戦力化されることを目標とする

④メンター自身の成長

・メンター経験者の管理職昇進率、リーダーシップスキル評価、360度評価の結果などを追跡する

・メンター経験者の管理職昇進率が一般社員の1.5倍以上になることを目標とする

⑤組織全体への波及効果

・部署間コミュニケーション頻度、社内ネットワーク指標、組織文化調査結果などを測定する

継続的な改善のためのPDCAサイクル

メンター制度の効果を最大化するためには、継続的な改善が必要です。PDCAサイクルを活用した体系的な改善プロセスを構築することが求められます。

①Plan(計画)フェーズ

・年度目標の設定、改善施策の立案、リソース配分の決定、スケジュールの策定を行う

・前年度の振り返り結果を基に、具体的で測定可能な目標を設定し、達成に向けた詳細な計画を策定する

②Do(実行)フェーズ

・計画に基づく施策の実施、日常的なモニタリング、問題発生時の迅速な対応、データの継続的な収集を行う

・月次での進捗確認と必要に応じた軌道修正を実施する

③Check(評価)フェーズ

・設定したKPI指標の測定、定量・定性データの分析、成功要因と改善点の特定、ベンチマークとの比較を行う

・四半期ごとの詳細な効果測定と分析を実施し、制度の有効性を客観的に評価する

④Action(改善)フェーズ

・分析結果に基づく改善策の立案、制度・運用ルールの見直し、次年度計画への反映、組織への学習共有を行う

・改善点は速やかに次のサイクルに反映し、継続的な制度の進化を図ります。

このPDCAサイクルを年次で回すことにより、メンター制度は組織の成長とともに進化し、持続的な効果を生み出し続けることができます。

経営陣に対する定期的な報告と、制度改善への投資継続の判断材料として、このデータを活用することが重要です。

▼あわせて読みたい

メンター制度の効果測定に欠かせないエンゲージメント調査。従業員の満足度や組織への愛着度を定量的に把握し、制度改善に活かす具体的な方法を解説しています。

10.メンター制度で組織成長を実現

メンターとは、単なる指導者を超えて組織全体の成長を促進する戦略的な存在です。

適切な制度設計と継続的な運用により、新入社員の定着率向上、リーダー人材の育成、企業文化の醸成など多面的な効果が期待できます。

人事担当者の皆様には、本記事の内容を参考に自社最適なメンター制度の構築に取り組み、持続的な組織成長を実現していただければと思います。

組織成長を支える人材戦略の実現をサポート

メンター制度による内部育成と並行して、外部からの優秀な人材確保も組織成長の重要な要素です。運転手・ドライバー特化のカラフルエージェントが、御社の人材戦略実現を全面的にサポートいたします。