運送業界において、ドライバーの離職は事業継続の大きな課題となっています。

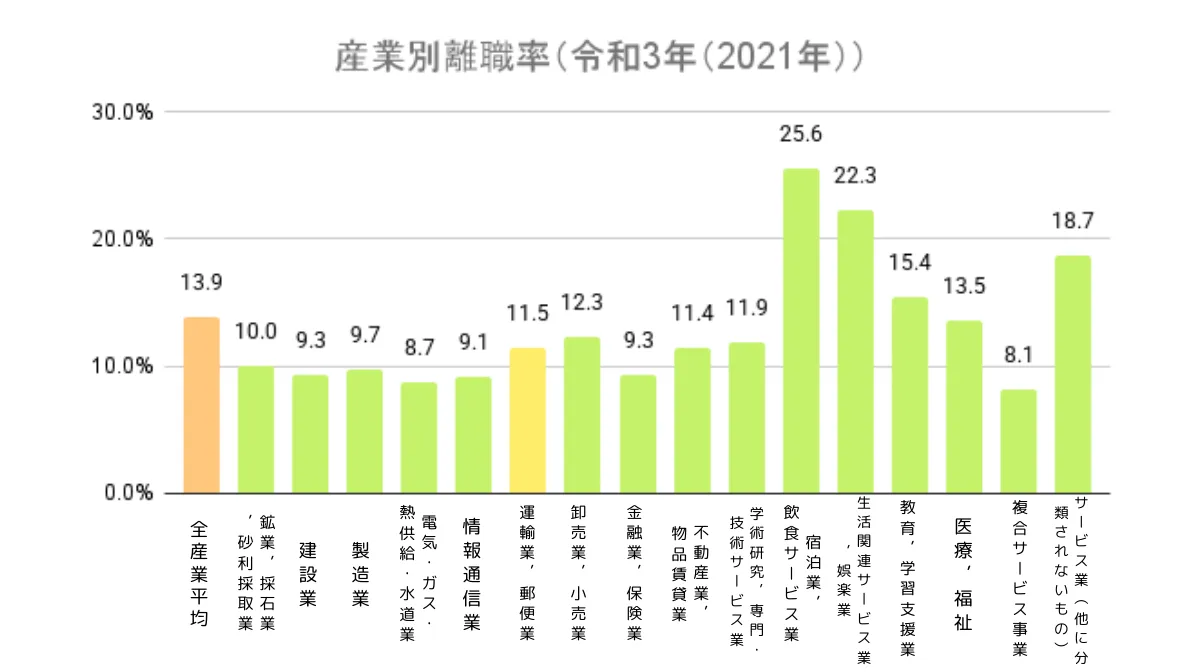

厚生労働省の調査によると、運輸業・郵便業の離職率は11.5%と全産業平均の13.9%を下回るものの、ドライバー不足が深刻化する中、人材の定着は重要性を増しています。

本記事では、運送会社における離職率の計算方法から、具体的な改善施策まで、実践的なアプローチを解説します。

■ドライバー採用をお考えの採用担当者様へ

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

- 運送業界特有の離職率計算方法と、業界平均との比較方法

- ドライバーの早期離職を防ぐための7つの具体的な施策

- 離職率改善に成功した企業の具体的な取り組み事例

1.離職率の計算方法と基本概要

運送業界において、ドライバーの離職は事業継続に直接的な影響を与える重要な課題です。

離職率を正確に把握し、適切な対策を講じるためには、まず基本的な計算方法を理解する必要があります。

離職率の定義と重要性

運送業界における離職率とは、一定期間内にドライバーが退職した割合を示す指標です。この数値は、企業の労務管理や職場環境の健全性を測る重要なバロメーターとなります。

人材確保が困難な現代において、離職率の把握と管理は経営戦略上の重要課題となっています。

とりわけ運送業界では、ドライバー不足が深刻化する中、既存社員の定着率向上が事業の持続可能性を左右する要因となっています。

運送業界における離職率の計算式

上記の計算方法については、運送業界特有の雇用形態や勤務形態を考慮する必要があります。

例えば、正社員ドライバー、契約社員ドライバー、パート・アルバイトドライバーなど、雇用形態別に分けて計算することで、より詳細な分析が可能になります。

また、長距離ドライバーと近距離ドライバーで分けて計算することで、業務形態による離職傾向の違いも把握できます。

ドライバーの定着率の計算方法

ドライバーの定着率は、離職率と表裏一体の関係にある重要な指標です。定着率の計算方法には以下の2つの方法があります。

- 定着率=100-離職率

- 定着率=在籍ドライバー数÷採用時ドライバー数×100

運送業界では特に、入社後3年以内の離職率が重要視されており、この期間の定着率を「早期定着率」として別途管理することが推奨されます。

新人ドライバーの育成には多大な時間とコストがかかるため、早期離職の防止は経営効率の観点からも重要な課題となっています。

2.「離職率の計算で知っておきたい」運送業界の離職率の現状

運送業界の離職率は、業界特有の労働環境や社会的背景により、独自の傾向を示しています。

現状を正確に把握することで、より効果的な対策を講じることができます。

運送業界・ドライバーの平均離職率データ

厚生労働省の「令和3年雇用動向調査結果の概況」によると、運輸業・郵便業の離職率は11.5%となっています。

これは全産業平均の13.9%と比較すると若干低い水準ですが、運送業に限定すると地域や企業規模によって大きな差が見られます。

また、新規採用ドライバーの1年以内離職率は20%を超える企業も多く、早期離職対策が急務となっています。

他業界との比較分析

運送業界の離職状況を他業界と比較すると、いくつかの特徴的な傾向が浮かび上がります。

製造業(9.7%)や建設業(9.3%)と比べると若干高めの離職率を示していますが、宿泊業・飲食サービス業(25.6%)などと比較すると安定的な水準を維持しています。

ただし、運送業界特有の課題として、免許や資格を持つ熟練ドライバーの離職は、即戦力の喪失につながるため、離職率以上に事業への影響が大きいという特徴があります。

コロナ禍での離職動向の変化

新型コロナウイルスの影響により、運送業界の離職動向にも変化が見られます。

eコマース需要の増加に伴う物流需要の高まりにより、一時的に離職率が低下する傾向が見られました。

しかし、長時間労働や働き方改革への対応の遅れが目立つ企業では、依然として高い離職率が続いています。

特に若手ドライバーを中心に、労働環境や働き方の柔軟性を重視する傾向が強まっており、従来の労務管理では対応が難しい状況が生まれています。

3.運送業界・ドライバー特有の離職リスク要因

運送業界では、他業種とは異なる独自の労働環境や業務特性があり、それらが離職リスクを高める要因となっています。

これらの要因を正確に把握し、適切な対策を講じることが、ドライバーの定着率向上につながります。

長時間労働による心身の疲労

運送業界における最も深刻な離職リスク要因の一つが、長時間労働による心身の疲労です。

- 配送時間の制約による時間的プレッシャー

- 予期せぬ交通事情による予定の遅延

- 荷主都合による長時間の荷待ち時間

- 計画通りに進まない業務スケジュール

また、長距離ドライバー特有の問題として以下が挙げられます。

- 連続運転による身体的負担

- 深夜・早朝運転の常態化

- 不規則な睡眠サイクル

- 慢性的な疲労の蓄積

運転という高度な注意力を要する業務を長時間継続することで、精神的なストレスも大きくなります。

- 継続的な高度な注意力の要求

- 事故リスクへの常時の緊張

- 納期遵守によるストレス

- 休憩時間確保の難しさ

これらの要因が複合的に重なり合うことで、心身両面での負担が増大し、最終的に離職につながるケースが増加しています。

不規則な勤務形態によるストレス

ドライバー職特有の不規則な勤務形態は、重要な離職リスク要因となっています。プライベートの時間を確保しにくく、家族との時間や余暇活動が制限されることも少なくありません。

- 早朝出勤(深夜・早朝からの業務開始)

- 深夜配送(夜間時間帯での配送業務)

- 泊まりがけの長距離運送

- 荷受け時間に合わせた変則的なシフト

これらの要因は、特に若手ドライバーの間で深刻な問題となっており、近年の離職増加につながっています。

ワークライフバランスを重視する若い世代にとって、この不規則な勤務形態は、キャリア継続の大きな障壁となっているのです。

給与体系への不満

運送業界における給与体系も、離職を誘発する要因の一つとなっています。

多くの運送会社では、基本給に加えて走行距離や運送品目に応じた歩合給を採用していますが、この仕組みが必ずしもドライバーの努力や技能を適切に評価できていない場合があります。

特に、渋滞や天候不良などの外的要因により収入が変動しやすい点や、長時間労働の割に給与水準が低いと感じる従業員が多い点が問題となっています。

また、未経験者の採用が増える中、経験やスキルに応じた給与体系の整備が追いついていないケースも見られ、これらが若手ドライバーの転職意識を高める要因となっています。

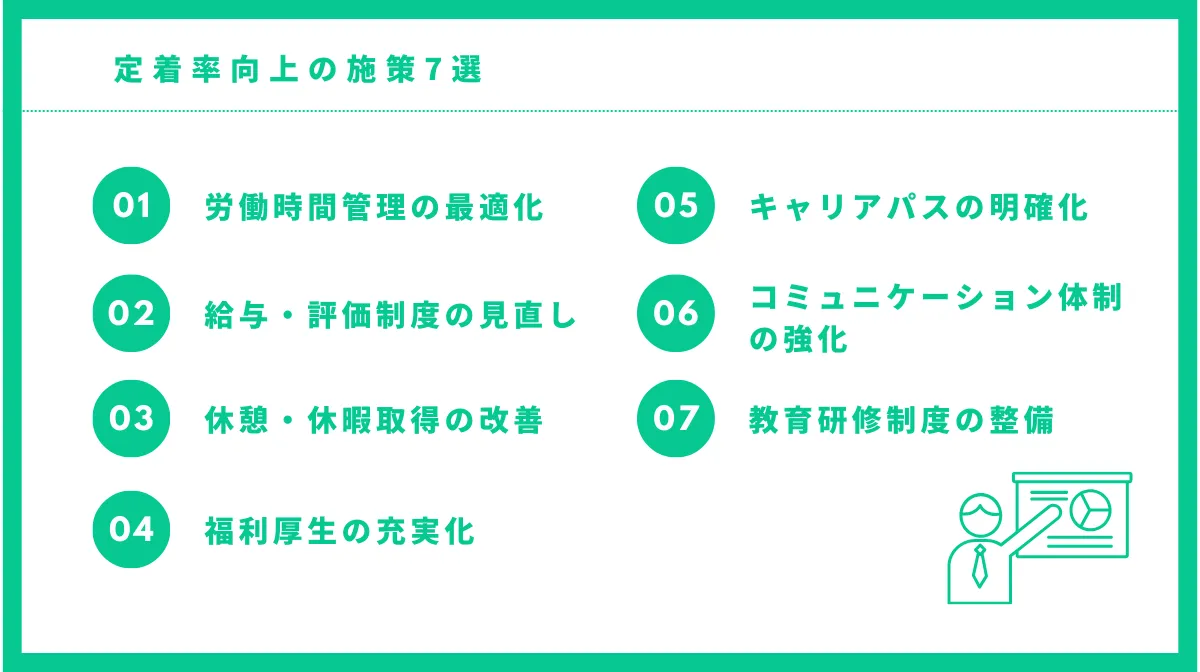

4.ドライバーの離職を減らし、定着率を高める7つの施策

運送業界における人材定着は、経営の安定性と成長に直結する重要な課題です。

ここでは、実践的で効果の高い7つの具体的な施策を紹介します。これらの施策は、個別に導入することも可能ですが、複数の施策を組み合わせることでより高い効果が期待できます。

①労働時間管理の最適化

運送業界における労働時間管理の最適化は、ドライバーの定着率向上の基盤となります。

活用できるシステム

- デジタルタコグラフ

- GPSシステム

これらの運行管理システムの導入により、各ドライバーの労働時間を正確に把握し、適切な配車計画を立てることが可能になります。

また、荷主との協力関係を強化し、荷待ち時間の削減や配送時間の調整を行うことで、長時間労働の抑制を実現できます。

特に、深夜運行や長距離運送については、複数ドライバーによる交代制の導入や中継輸送システムの確立など、具体的な施策の実施が効果的です。

②給与・評価制度の見直し

ドライバーのモチベーション維持と定着率向上には、公平で透明性の高い給与・評価制度の確立が不可欠です。

見直しのポイント

- 給与体系の最適化

- 評価基準の明確化

- キャリア支援制度

基本給と歩合給のバランスを適切に設定し、経験年数や保有資格、安全運転記録などを総合的に評価する制度の構築が重要です。

特に、夜間や休日勤務に対する割増賃金の見直し、安全運転手当や無事故手当の充実など、ドライバーの努力が適切に報われる仕組みづくりが求められます。

また、定期的な評価面談を実施し、キャリアパスと連動した昇給・昇格制度を整備することで、長期的な就業意欲を高めることができます。

▼あわせて読みたい

下記の記事では、運送業界の人事評価システム導入ポイントと効果を解説しています。業界特有の課題解決と企業成長を促進する方法も紹介していますので、あわせて参考にしてください。

③休憩・休暇取得の改善

適切な休憩時間の確保と計画的な休暇取得の推進は、ドライバーの心身の健康維持に不可欠です。

法定の休憩時間を確実に取得できる運行計画の策定に加え、休憩施設や仮眠施設の整備・充実化を図ることが重要です。

また、年次有給休暇の取得促進や、連続休暇制度の導入など、ワークライフバランスを重視した休暇制度の確立が求められます。

特に、休暇中の代替ドライバーの確保体制を整備することで、気兼ねなく休暇が取得できる環境づくりを進めることが効果的です。

④福利厚生の充実化

運送業界において、充実した福利厚生制度の整備は、ドライバーの長期定着を促進する重要な要素です。

健康診断の充実化や産業医との定期的な面談機会の設定など、健康管理面でのサポート体制の強化が重要です。

また、ドライバー向けの団体保険の加入補助や、事故時の補償制度の充実など、安心して業務に従事できる環境整備も効果的です。

さらに、住宅手当や家族手当の見直し、カフェテリアプランの導入など、個々のライフステージに応じた柔軟な福利厚生制度の構築が、定着率向上につながります。

▼関連記事

下記の記事では、トラックドライバーの法定および法定外福利厚生を解説しています。企業の具体的な取り組み事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

⑤キャリアパスの明確化

ドライバーの将来展望を支える明確なキャリアパスの提示は、モチベーション維持と定着率向上に大きく貢献します。

キャリアパスの具体例

- 昇進・キャリア形成制度

- 資格取得支援

- スキルアップ支援

- 若手ドライバー向け施策

経験や技能に応じた段階的な昇進制度の確立や、管理職への登用機会の提供など、長期的なキャリア形成の道筋を示すことが重要です。

また、大型免許やその他の資格取得支援制度の整備、専門的なスキルアップ研修の実施など、個々のドライバーの成長をサポートする体制づくりも効果的です。

これらの制度を体系的に整備することで、ドライバーが自身の将来像を具体的にイメージでき、長期的なキャリア形成への意欲を高めることができます。

特に若手ドライバーにとって、明確な成長の道筋を示すことは、職業選択の重要な判断材料となります。

▼あわせて読みたい

下記の記事では、キャリアアンカーを活用した人材マネジメントの実践方法を解説しています。離職率低下とエンゲージメント向上を実現する具体的な施策を紹介していますので、あわせて参考にしてください。

⑥コミュニケーション体制の強化

効果的なコミュニケーション体制の構築は、職場の一体感醸成と問題の早期発見に重要な役割を果たします。

定期的な個別面談や、ドライバー同士の情報交換会の開催、経営層との直接対話の機会創出など、多様なコミュニケーションチャネルの確保が必要です。

また、社内SNSやグループウェアの活用により、日常的な情報共有や相談がしやすい環境を整備することも効果的です。

特に、長距離ドライバーなど、事務所に立ち寄る機会が少ない従業員に対しても、確実に情報が届く仕組みづくりが重要です。

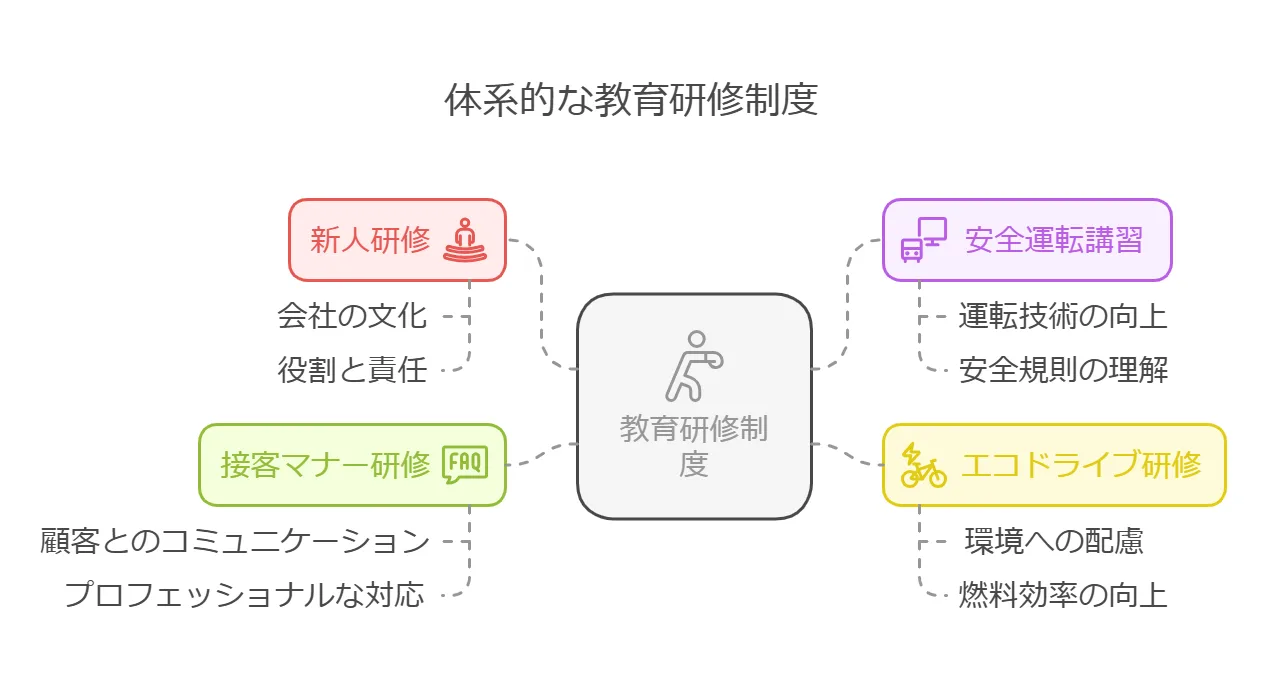

⑦教育研修制度の整備

体系的な教育研修制度の整備は、ドライバーの技能向上と安全意識の醸成に不可欠です。

新人研修から始まり、定期的な安全運転講習、エコドライブ研修、接客マナー研修など、段階的かつ継続的な教育プログラムの実施が重要です。

また、ベテランドライバーをメンターとして活用し、実践的なノウハウの伝承を図る仕組みづくりも効果的です。

さらに、デジタル機器の操作研修や法令知識の更新研修など、時代の変化に対応した新しいスキル習得の機会を提供することで、プロフェッショナルとしての誇りと自信を育むことができます。

▼あわせて読みたい

下記の記事では、トラック業界の離職率問題を解説しています。現状分析から具体的対策まで、若手ドライバーの定着率向上策6選を紹介していますので、あわせて参考にしてください。

■ドライバー採用をお考えの採用担当者様へ

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

5.離職率改善の成功事例

運送業界における離職率改善の具体的な取り組みを、大手企業の実例とともに紹介します。これらの取り組みは、規模に応じてカスタマイズすることで、多くの企業で応用が可能です。

中小運送会社での取り組み例

物流業界の人手不足が深刻化する中、特に中小運送会社の取り組みとして、国土交通省が推進する「働きやすい職場認証制度」の認証取得企業の事例が参考になります。

株式会社ティラドロジスティクスは、「働きやすい職場認証制度」において、最高位となる三つ星(☆☆☆)を取得しています。

同社では、全車両へのデジタルタコグラフの搭載や定期的な安全運転研修の実施、勤務間インターバル制度の導入など、ドライバーが安心して働ける環境整備に注力。

さらに、社会保険の完備や退職金制度の整備、定期的な健康診断の実施に加え、女性ドライバーの積極採用や休憩施設の整備など、多様な人材が活躍できる職場づくりを推進しています。

また、ISO9001やグリーン経営認証、安全性優良事業所(Gマーク)認定など、様々な外部認証を取得することで、働きやすい職場環境の実現と定着率向上を実現しています。

参考:国土交通省指定 認証実施団体 一般財団法人日本海事協会|自動車運送事業者の働きやすい職場認証制度

株式会社ティラドロジスティクス|働きやすい職場認証制度登録(三つ星)

大手運送会社の施策事例

日本通運株式会社では、「働き方改革アクションプラン」の一環として、2024年度までに全国でデジタル点呼システムを導入。点呼業務の効率化によりドライバーの待機時間を削減し、労働時間の適正化を実現しています。

また、ヤマトホールディングス株式会社は、「Value Networking」構想のもと、新たなワークスタイルの確立や仕事と育児の両立支援、女性活躍推進などの施策を展開。

これらの取り組みにより、従業員の定着率向上に成功しています。

参考:

日本通運株式会社|点呼精度向上に向けた「点呼・運行前点検システム」の開発を開始

ヤマトホールディングス|統合レポート 2023

改善効果の測定方法

セイノーホールディングス株式会社は、「健康経営優良法人2023(ホワイト500)」に認定されるなど、体系的な効果測定と改善活動を実施しています。

具体的には、労働時間の適正管理、健康診断受診率の向上、メンタルヘルスケアの充実などの取り組みを数値化し、定期的なモニタリングを行っています。

参考:西濃運輸|「健康経営優良法人2023」に認定 2023年03月15日

▼あわせて読みたい

下記の記事では、離職率の業界別の特徴から改善施策まで解説しています。離職率の平均値を下げるための対策について詳しく解説しているのであわせて参考にしてください。

■ドライバー採用をお考えの採用担当者様へ

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

6.離職率を計算・把握し、人材定着戦略を実現させよう

運送業界における人材定着は、経営の持続可能性を左右する重要課題です。本記事で解説した離職率の計算・分析手法を活用し、自社の現状を正確に把握することが第一歩となります。

その上で、労働時間の適正化や給与体系の見直しといった基本的な改善策に加え、キャリアパスの明確化や教育研修制度の充実など、中長期的な視点での施策を組み合わせることが効果的です。

他社の成功事例も参考にしながら、自社に適した形で改善策を実施することで、ドライバーが誇りを持って長く働ける職場づくりを実現できるでしょう。