「建設業界は人手不足が深刻で、離職率も高い」というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。しかし、最新のデータを詳しく見てみると、少し意外な事実が浮かび上がってきます。

実は、建設業界全体の離職率は、他の産業と比較して決して高くはありません。本当の課題は、業界の未来を担う「若手人材」が定着しにくいという構造的な問題にあるのです。

この記事では、公的なデータを基に建設業の離職率の実態を解き明かし、若手が辞めてしまう根本的な原因を探ります。その上で、実際に人材定着に成功している企業の事例を交えながら、すぐに始められる具体的な対策をご紹介します。

- 建設業の離職率に関する最新データと、業界が抱える本当の課題

- 若手人材が定着しない7つの構造的な原因

- 企業の成功事例に基づいた、具体的な人材定着対策

1.【最新データ】建設業の離職率、その意外な実態

まずは、公的なデータを基に建設業の現状を見ていきましょう。数字の裏には、業界が抱える深刻な課題が隠されています。

建設業の離職率は全産業の平均より低い

厚生労働省の調査によると、令和6年の建設業の離職率は10.0%でした。これは、調査対象となった全産業の平均離職率である14.2%を大きく下回る数値です。

宿泊業・飲食サービス業(25.1%)や生活関連サービス業・娯楽業(19.0%)などと比較しても、建設業の離職率は低い水準にあることがわかります。

このデータからもわかるように、「建設業は離職率が高い」という一般的なイメージと実態は異なっています。

参照:厚生労働省「令和6年雇用動向調査結果の概要」

本当の課題は「若者の高い離職率」と「入職率の低さ」

では、なぜ建設業は「人手不足」が深刻な問題となっているのでしょうか。全体の離職率の数字の裏に隠れている、二つの大きな課題に目を向けてみましょう。

厚生労働省のデータによると、建設業の「就職後3年以内の離職率」は高卒者で42.6%、大卒者で30.3%にのぼります。これは、製造業(高卒18.2%、大卒15.0%)と比較して高い水準であり、若手人材の定着がいかに深刻な課題であるかを示しています。

これらの課題が、業界の高齢化を加速させ、人手不足を深刻化させる主な要因となっているのです。

参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者分)」

▼あわせて読みたい

離職率の正確な計算方法を理解することで、自社の現状をより客観的に把握できます。以下の記事では、離職率の計算方法と具体的な改善策を詳しく解説しています。

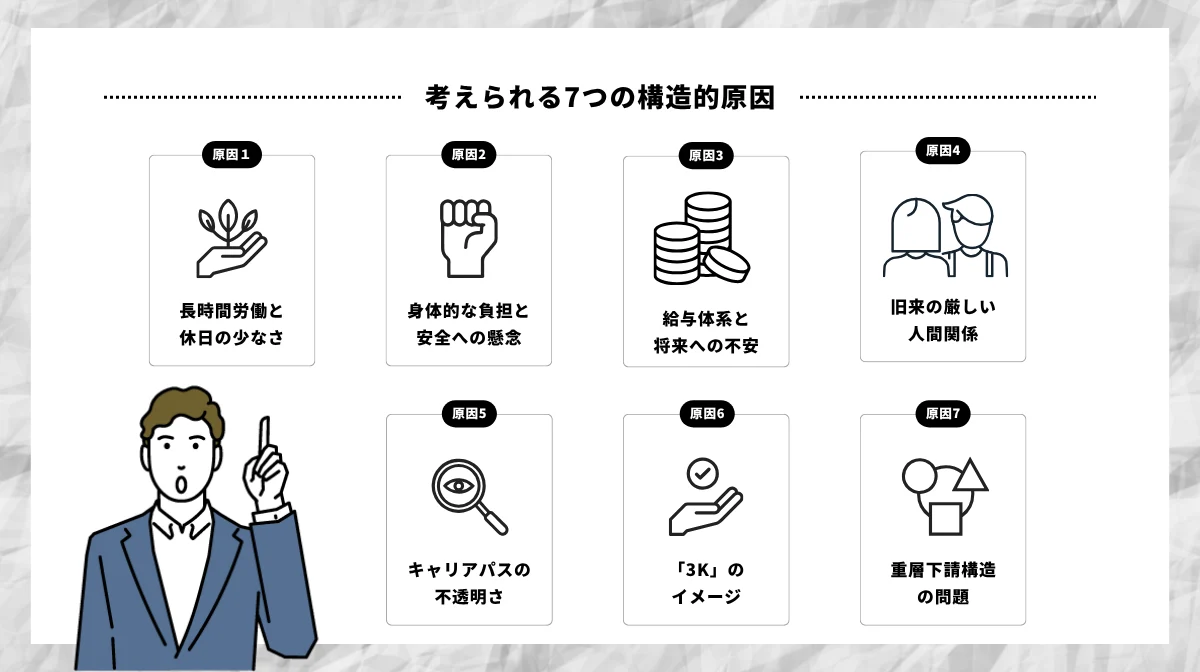

2.なぜ建設業の若手は辞めてしまうのか?考えられる7つの構造的原因

全体の離職率は低いにもかかわらず、なぜ若手人材の定着は進まないのでしょうか。その背景には、業界特有の構造的な問題が複雑に絡み合っています。

原因1:長時間労働と休日の少なさ

建設業界では、工期を守るというプレッシャーから、長時間労働が常態化しやすい傾向にあります。また、「4週4休」や「4週6休」といった休日設定の企業もいまだに多く、週休2日制が完全に定着していないのが現状です。

プライベートの時間を重視する現代の若者にとって、この労働環境は大きな負担となり、心身の健康を損なう原因にもなりかねません。ワークライフバランスを確保することの難しさが、若手の離職を引き起こす大きな要因の一つです。

原因2:身体的な負担と安全への懸念

建設現場での作業は、夏場の猛暑や冬の厳しい寒さの中での肉体労働が中心となります。また、常に危険と隣り合わせの環境であるため、高い集中力と体力が求められます。

この結果、日々の業務で疲弊してしまい、長期的に働き続ける自信を失ってしまうケースや、安全面での不安から離職を決意する若者が多いのです。

原因3:給与体系と将来性への不安

建設業界の給与は、日給月給制が採用されていることも多く、天候などによって収入が不安定になりがちです。また、昇給やキャリアアップの道筋が明確でない企業も多く、若手からは次のような不安の声がよく聞かれます。

- 収入が不安定で、結婚や子どもを持つ将来の生活設計が描けない

- このまま働き続けても、給料が上がるか不安

- ずっと現場の下っ端のまま終わるのではないかと不安

こういった将来への不安が、より安定した他業界への転職を考えるきっかけとなるのです。

原因4:旧来の厳しい人間関係

建設業界には、昔ながらの「見て覚えろ」という徒弟制度的な気質や、厳しい上下関係が残っている職場も少なくありません。もちろん、技術を継承していく上で厳しさが必要な場面もありますが、現代の若者にとっては、それが精神的なストレスや孤立感につながることがあります。

丁寧な指導やコミュニケーションが不足していると、若手は相談できる相手を見つけられず、悩みを抱え込んだ末に離職してしまうのです。

原因5:キャリアパスの不透明さ

「一人前の職人になる」という目標はあっても、そこに至るまでの具体的なステップや、その後のキャリアの選択肢が示されていないケースが多い点も、建設業界の課題です。以下のように具体的なキャリアパスを作成し、個々の成長とキャリア形成をサポートしていきましょう。

- 目標となる役職や職位

- 必要なスキル・知識

- 経験すべき業務やプロジェクト

- 取得すべき資格・免許など

キャリアパスが不透明だと、若手は成長実感を得にくく、仕事へのモチベーションを維持することが難しくなるでしょう。自身の将来像を描けないことが、離職の引き金となるのです。

原因6:若者から見た「3K」のイメージ

かつて言われた「きつい・汚い・危険」という「3K」のイメージは、残念ながら今もなお建設業界に根強く残っています。

長時間労働や、夏の猛暑・冬の極寒といった厳しい環境下での肉体労働が求められる

現場では土や泥、ホコリ、塗料などで衣服や身体が汚れることが多い

高所での作業や重機の操作、重量物の運搬など、常に怪我や事故のリスクと隣り合わせの作業環境

友人や家族に自分の仕事を誇りに思えなかったり、ネガティブなイメージから業界に将来性を見いだせなかったりすることが、若者の入職を妨げ、早期離職につながる一因となっています。

原因7:業界特有の重層下請構造の問題

建設業界は、元請けから一次、二次、三次下請けへと仕事が発注される重層的な構造になっています。この構造は、下層の企業ほど労働条件が厳しくなりやすいという問題点を抱えています。

■例えば…

- 厳しい予算のしわ寄せがくる

- 短い工期で長時間労働や休日返上につながる

- トラブルが発生した際に立場の弱い下層企業に押し付けられる、など

こうした業界構造の矛盾を目の当たりにした若手社員が、将来に不安を感じて離職するケースも少なくありません。

3.【総括】2024年問題から1年。人材定着の「明暗」を分けたのは?

時間外労働の上限規制が適用されて1年以上が経過しました。罰則があるため、どの企業も表向きは「法を遵守している」と見えます。しかし、その内実さまざまな課題が生じています。

2024年問題への対応の差が、従業員のエンゲージメントや定着率に顕著な影響を与え始めています。

4.「選ばれる会社」になるための人材定着対策7選

人手不足が叫ばれる中でも、若手から「選ばれる会社」は確かに存在します。ここでは、明日からでも実践可能な7つの具体的な対策を詳しく解説します。

対策1:週休2日制の導入と徹底した勤怠管理

人材定着の第一歩は、安心して休める環境を整えることです。以下のような施策を導入し、働きやすい職場づくりを進めましょう。

- 人員を複数の班に分けてローテーションさせ、タイトな工期でも休日を確保する

- 勤怠管理システムを導入して労働時間を正確に把握し、長時間労働を是正する

- 受注段階で、休日確保を前提とした無理のない工期設定を交渉する、など

▼あわせて読みたい

正確な労働時間管理は、長時間労働の是正と週休2日制の実現に不可欠です。建設業に特化した勤怠管理システムの選び方と導入方法を以下の記事で紹介しています。

対策2:DX推進による生産性向上と負担軽減

ICT建機やドローン、施工管理アプリといったデジタル技術の活用は、業務の効率化と従業員の負担軽減に直結します。これまで複数人で行っていた作業を一人でこなせるようになれば、労働時間の短縮や、休日の拡充につながるでしょう。

情報共有ツールを導入して直行直帰を可能にするなど、DXの推進が働きやすい環境を生み出します。

対策3:明確な評価制度とキャリアパスの提示

若手が将来に希望を持って働き続けるためには、「何を頑張れば評価され、どのように成長できるのか」という道筋を明確に示す必要があります。社員が自らのキャリアプランを申告し、上司と面談する制度を導入するのも良いでしょう。

会社が一方的にキャリアを決めるのではなく、社員の主体性を尊重し、対話を通じてキャリア形成を支援する仕組みを作ってください。

▼あわせて読みたい

目標管理制度(MBO)は、従業員の成長実感を高め、キャリアパスを明確にする有効な手法です。導入から運用まで、実践的なポイントを以下の記事で詳しく解説しています。

対策4:若手への投資(教育・研修制度の充実)

「見て覚える」だけでなく、計画的に育成していく仕組みが求められています。若手の育成を個人や現場に依存するのではなく、会社として育てる姿勢を示しましょう。

■具体的には…

- 体系的な教育・研修制度の整備

- 独自の企業内大学やアカデミーの設立

- 新入社員だけでなく管理職まで、階層に応じた研修プログラムを提供、など

長期的な視点でキャリアを構築できる環境は、若手にとって大きな魅力となります。

対策5:心理的安全性を高めるコミュニケーション

若手が萎縮せずに意見を言えたり、困ったときに気軽に相談できたりする風通しの良い職場環境は、定着率を大きく左右します。

上司と部下の定期的な1on1ミーティングや、役員と若手社員が直接対話する機会を設けるなど、縦と横のコミュニケーションを活性化させる取り組みを推進しましょう。

▼あわせて読みたい

心理的安全性の確保は、若手社員の定着に不可欠な要素です。具体的な実践方法や声かけの例など、すぐに活用できるテクニックを以下の記事で詳しく紹介しています。

対策6:福利厚生の充実と「働きやすさ」の追求

給与や休日といった基本的な労働条件に加えて、独自の福利厚生で従業員の満足度を高めることも効果的です。実際に企業で導入されている、特徴的な福利厚生をいくつか紹介します。

- 法定を上回る育児・介護休業制度

- 手厚い家賃補助

- 不妊治療や子の看護のための休暇制度など

従業員のライフステージを支える手厚い福利厚生は、「この会社で長く働きたい」と思わせる強い動機付けになるでしょう。

対策7:企業イメージ向上のための積極的な情報発信

どれだけ対策を講じても、周知されていなければ意味がありません。最新技術を導入している現場の様子や、若手社員が活躍している姿、ユニークな福利厚生などを、自社のウェブサイトやSNSで積極的に発信しましょう。

「3K」のイメージを払拭し、自社の魅力を外部に伝えることは、採用活動に有利なだけでなく、既存社員の誇りやエンゲージメントを高める効果も期待できます。

5.【働き方改革】建設業で人材定着に成功した企業事例とその取り組み

ここでは、実際に働き方改革を進め、従業員の定着率向上に成功している企業の事例をご紹介します。自社で制度を改革する際の、具体的なヒントとなるはずです。

事例1|成友興業株式会社

【導入施策】

現場を止めずに休日を増やすため、従業員を4つの班に分け、4勤2休のシフト制度を導入

東京都江戸川区の鉄筋工事会社である成友興業株式会社は、厳しい工期と人手不足という課題を解決するため、従業員を4班体制に分け「4日働いて2日休み」のシフト制を導入しました。

これにより、現場を止めずに稼働させつつ、従業員一人ひとりの年間休日を125日以上に増やすことに成功。結果として、若手従業員の定着率が大幅に向上し、採用応募者も増加するという好循環を生み出しています。

「従業員を増やす余裕がないから休ませられない」ではなく、「休日を増やすことで採用力を高め、人を増やす」という逆転の発想が、成功の鍵と言えるでしょう。

出典:一般社団法人東京建設業協会「シリーズ:働き方改革・ニューノーマル時代 成友興業株式会社」

事例2|大津建設株式会社

【導入施策】

「休日増加」「ICT建機導入」「多能工化」の三位一体改革を実施

徳島県の大津建設株式会社は、「休日増加」「ICT建機導入」「多能工化」の三つを柱とする一体的な改革に取り組みました。

ICT建機の導入で生産性を劇的に向上させ、それによって生まれた時間を、完全週休2日制の実現と、従業員が複数の専門技術を習得するための「多能工化」の訓練に充てたそうです。

この改革により、時間外労働が大幅に削減され、若手従業員の定着につながっています。

「設備投資」と「人材投資」の組み合わせが、改革を成功に導きました。

出典:厚生労働省「「休日増加・ICT建機導入・多能工化」の三位一体改革で生産性向上」

6.建設業の離職率に関するよくあるご質問(Q&A)

ここでは、人事担当者の方々からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。職種による違いや、助成金の活用など、より実践的な情報をご紹介します。

Q. 建設業の離職率は、職種によって違いがありますか?

A. はい、違いがあります。

一般的に、現場で作業を行う技能労働者(職人)と、施工管理などの技術者とでは、離職に至る理由や背景が異なるため、離職率にも差が出ることがあります。

例えば、技能労働者の場合は身体的な負担や収入の不安定さが、技術者の場合は長時間労働や大きな責任が離職の主な原因となる傾向があります。

自社の離職率を分析する際は、職種別に見ていくことが重要です。

Q. 助成金などを活用して、離職率改善に取り組むことはできますか?

A.はい、活用できます。

国や地方自治体は、企業の労働環境改善や人材育成を支援するための様々な助成金を用意しています。

■例えば…

- 人材確保等支援助成金

- キャリアアップ助成金

- 人材開発支援助成金など

このように、研修制度の導入や非正規雇用労働者の正社員化など、離職率改善に役立つ取り組みに対して支給される助成金があります。

こうした制度をうまく活用することで、コストを抑えながら効果的な対策を進められるでしょう。

※助成金は、年度によって要件や内容が変更される場合があります。利用を検討する際は、必ず厚生労働省や管轄の労働局の公式ウェブサイトで最新の情報をご確認ください。

Q. 中小企業でもすぐに始められる離職率改善の取り組みはありますか?

A. 大きな投資が必要なDX化などが難しくても、すぐに着手できることはたくさんあります。

まずは「定期的な個人面談の実施」から始めてみてはいかがでしょうか。上司が部下の話を親身に聞くだけでも、従業員の孤立を防ぎ、エンゲージメントを高める効果が期待できます。

「感謝の言葉を伝え合う文化を作る」「社内イベントで交流を深める」といった、コミュニケーションを活性化させる取り組みも有効です。

7.若手定着のカギ|働きやすい職場づくりと取り組みの積み重ね

本記事では、建設業の離職率に関するデータを紐解き、その本質的な課題が「若手の定着」にあることを明らかにしました。

「選ばれる会社」になるためには、休日や給与といった労働条件の改善はもちろん、DXによる業務負担の軽減、明確なキャリアパスの提示、そして何よりも風通しの良い職場風土の醸成が不可欠です。

一つひとつの取り組みは小さく見えるかもしれません。しかし、その積み重ねが従業員の満足度と定着率を高め、ひいては企業の持続的な成長につながります。着実に改善を重ね、より良い職場づくりを目指していきましょう。

■建設業界の人材採用・定着でお困りではありませんか?

カラフルスタッフィング建設は、建設業界に特化した人材紹介・派遣サービスです。若手人材の採用から定着支援まで、業界の課題を深く理解した専門スタッフが、貴社の人材戦略をトータルでサポートします。

週休2日制の導入支援や、働きやすい職場環境づくりのコンサルティングも行っています。人手不足でお悩みの建設会社様は、ぜひお気軽にご相談ください。