従業員の離職率や生産性低下に悩む企業が増える中、注目を集めているのが「ワークエンゲージメント」です。

厚生労働省の労働経済白書でも特集され、企業経営における重要性が高まっています。

本記事では、ワークエンゲージメントの基本概念から測定方法、具体的な向上施策まで、人事・経営層が知るべき情報を体系的に解説します。

- ワークエンゲージメントの定義と企業にもたらす5つの効果

- UWES等の測定方法と日本企業における注意点

- 仕事の資源と個人の資源を高める具体的な向上施策

1.ワークエンゲージメントとは?基本概念と重要性

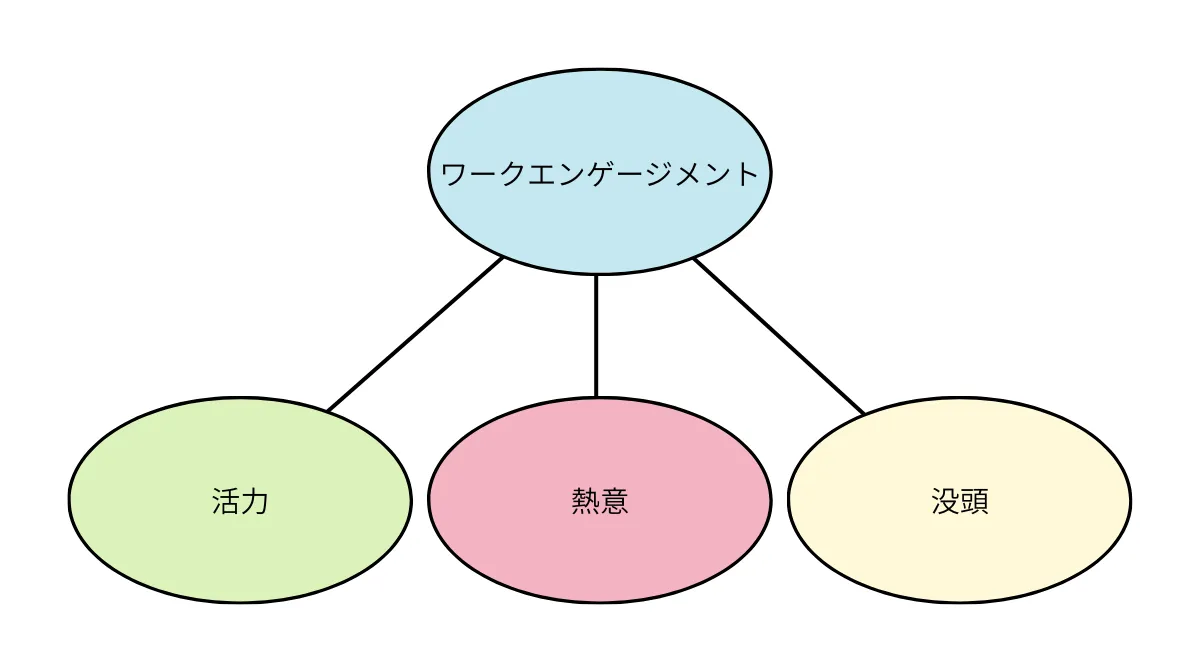

ワークエンゲージメントは「活力」「熱意」「没頭」の3要素で構成される、仕事に対するポジティブで充実した心理状態です。

従業員エンゲージメントとの違いを理解し、なぜ現代企業が注目すべきなのか、その背景と重要性を詳しく解説します。

ワークエンゲージメントの定義と3つの構成要素

ワークエンゲージメントとは、オランダのユトレヒト大学シャウフェリ教授によって提唱された概念で、「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態」を指します。

同教授は「ワークエンゲージメントは、活力、熱意、没頭によって特徴づけられる。エンゲージメントは、特定の対象や出来事に向けられた一時的な状態ではなく、仕事に向けられた持続的かつ全般的な感情と認知である」と定義しています。

この定義における3つの構成要素を具体的に見てみましょう。

①「活力」

・仕事中の高い水準のエネルギーや心理的な回復力、困難な状況に直面した時の粘り強さがある状態

・チャレンジングなプロジェクトに直面しても、前向きに取り組み続けられる従業員の状態

②「熱意」

・仕事に強く関与し、仕事に意味を見出し、誇りを持って挑戦する意欲を感じている状態

・自分の業務が会社や社会に貢献していることを実感し、やりがいを持って働いている状態

③「没頭」

・仕事にのめり込んでいる時の幸福感や、時間が早く経つ感覚、仕事から頭を切り離すのが難しい感覚がある状態

・集中して業務に取り組み、充実感を得ている状態を表す

従業員エンゲージメントとの違いと関係性

ワークエンゲージメントと混同されがちな概念に「従業員エンゲージメント」があります。両者の違いを明確に理解することは、効果的な施策立案において大切です。

- ワークエンゲージメント = 「仕事が好き」「仕事に夢中」

- 従業員エンゲージメント = 「会社が好き」「会社に貢献したい」

| ワークエンゲージメント | 従業員エンゲージメント | |

|---|---|---|

| 概念 | 個人と仕事の関係 | 個人と組織の関係 |

| 対象 | 仕事そのもの | 会社・組織全体 |

| 従業員の気持ち | 「この仕事が楽しくて仕方がない」 「業務に集中していると時間を忘れる」 | 「この会社のために貢献したい」 「会社の目標達成に向けて頑張りたい」 |

| 測定する内容 | 仕事への積極的関与・熱心さ | 組織への愛着・貢献意欲 |

両者は相互に影響し合う関係にあり、仕事に夢中になれる環境を提供してくれる組織に対して愛着が生まれ、逆に組織への貢献意欲があるからこそ自らの仕事に集中して取り組めるという相乗効果が期待できます。

企業がワークエンゲージメントに注目すべき理由

ワークエンゲージメントが企業経営において注目される背景には、現代の労働環境の変化があります。

- 労働人口の減少と人材の流動化

- 働き方の多様化(副業の解禁や転職市場の活性化、テレワークの導入等)

→企業が優秀な人材との継続的な関係を維持することが困難になっている

上記のような状況下で、従業員のワークエンゲージメントを高めることは、人材定着の有効な手段となります。

また、2019年9月に厚生労働省が発表した「労働経済の分析(令和元年版)」において、ワークエンゲージメントが特集されるなど、国レベルでその重要性が認識されています。

さらに、経済産業省の「人材版伊藤レポート」では、人的資本経営の重要な要素として従業員エンゲージメントが挙げられており、企業価値向上の観点からも注目が集まっています。

健康経営や働き方改革の推進、組織力強化といった現代企業が直面する課題に対しても、ワークエンゲージメントの向上は有効な解決策となり得るのです。

▼あわせて読みたい

人材定着に関するより詳しい分析と改善策について、こちらの記事で具体的な統計データと成功事例をご紹介しています。

2.ワークエンゲージメント向上が企業にもたらす5つの効果

ワークエンゲージメントの向上は、離職率低下、生産性向上、顧客満足度向上など、企業経営に多面的な効果をもたらします。

具体的なデータと事例を交えながら、投資対効果の高い取り組みである理由を明らかにします。

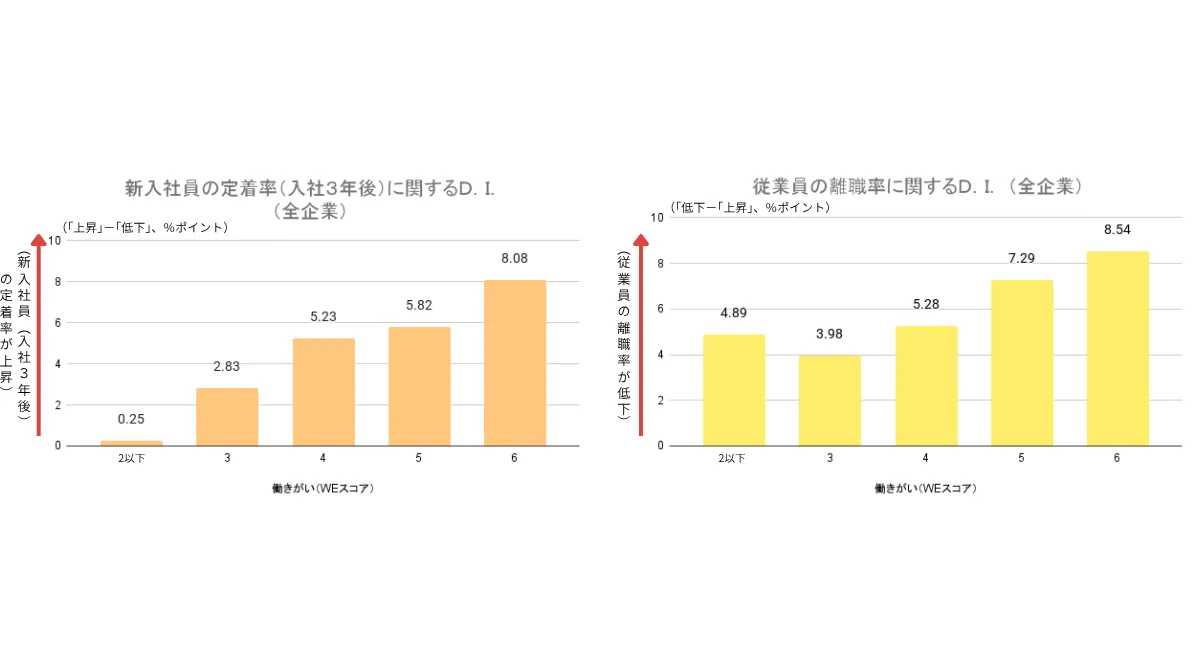

離職率の低下と人材定着の実現

ワークエンゲージメントの向上が企業にもたらす最も直接的な効果の一つが、離職率の低下です。

ワークエンゲージメントが高い従業員は、仕事そのものに充実感を感じているため、転職や退職への意向が低くなる傾向があります。

人材定着による経済効果は計り知れません。一般的に、従業員一人が退職した場合の企業の損失は、その従業員の年収の1.5倍から3倍とされています。

これには、採用コスト、引き継ぎコスト、新人研修コスト、生産性低下によるコストなどが含まれます。

ワークエンゲージメントの向上により離職率が改善されれば、これらのコストを大幅に削減できるだけでなく、長期的な人材育成投資も実現しやすくなります。

また、経験豊富な従業員が継続して働くことで、組織全体の知識やノウハウの蓄積も進み、競争力の向上にもつながります。

■人材定着でお悩みの会社様へ

ワークエンゲージメント向上による人材定着は重要ですが、まずは優秀な人材を確保することが先決です。カラフルエージェントでは、長期就労を希望する有資格ドライバーを即日でご紹介。採用成功後の定着支援も行っております。

▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら

生産性向上と業績アップへの直接的影響

ワークエンゲージメントが高い従業員の特徴

- 生産性の向上を実感する割合が高い

- 役割以上の貢献行動を自発的に行う

ワークエンゲージメントが高い従業員は、生産性の向上を実感する割合が高いことが調査で明らかになっています。

これは、エンゲージメントの高い従業員が自発的に学習意欲を持ち、「最新の技術を習得する」「業務に関連するセミナーに参加する」など、目的意識を持った具体的な行動を取るためです。

学習により得た知識や経験は、より質の高い業務遂行につながり、結果として個人の生産性向上、ひいては組織全体の業績向上に寄与します。

さらに、ワークエンゲージメントが高い従業員は、自分に割り当てられた役割を超えて、組織の目標達成に貢献する「役割外行動」を積極的に行う傾向があります。

例えば、同僚のサポート、新しいアイデアの提案、問題解決への積極的な参加などです。このような行動は、チーム全体のパフォーマンス向上や イノベーション創出につながり、企業の競争力強化に直結します。

実際に、エンゲージメントが高い企業は、そうでない企業と比較して営業利益率が高いという調査結果も報告されています。

参考:経済産業省|参考資料集

組織全体のコミットメント強化

ワークエンゲージメントの向上は、個人の仕事への取り組みだけでなく、組織全体への影響も及ぼします。

エンゲージメントが高い従業員は、仕事そのものだけでなく、同僚や組織全体に対してもポジティブな感情を抱くようになります。

これにより、従業員同士のコミュニケーションが活発化し、協力的な職場環境が醸成されます。

組織に対するコミットメントが高まることで、従業員は会社の目標や価値観を自分事として捉え、組織の成功のために積極的に貢献しようとする意識が醸成されます。

この結果、職務への満足度が向上し、組織への帰属意識も深まります。また、ポジティブな職場風土が形成されることで、新入社員の早期適応や、組織全体のモチベーション向上にも波及効果をもたらします。

このような好循環により、組織の結束力が強化され、変化の激しいビジネス環境においても、一致団結して困難に立ち向かうことができる強い組織を構築することが可能になります。

顧客満足度の向上と企業価値の向上

ワークエンゲージメントが高い従業員の姿勢や行動は、顧客に対しても良い影響を与えます。

営業職の場合を例に取ると、自社の製品やサービスに対して自信と誇りを持ち、やりがいを感じながら働く従業員と、ネガティブな感情を抱いて働く従業員では、顧客に与える印象が大きく異なります。

エンゲージメントの高い従業員は、自然と笑顔で接客し、顧客のニーズに真摯に向き合い、期待を上回るサービスを提供しようとします。

また、商品開発やサービス改善においても、ワークエンゲージメントの高い従業員はより創造性を発揮し、顧客価値の高い商品やサービスを生み出す可能性が高まります。

従業員が仕事に情熱を持って取り組むことで、品質向上への意識も高まり、結果として顧客満足度の向上につながります。

顧客満足度の向上は、リピート率の向上、口コミによる新規顧客獲得、ブランド価値の向上などを通じて、最終的には企業の収益向上と企業価値の向上に貢献します。

従業員のメンタルヘルス改善と健康経営の推進

ワークエンゲージメントが高い従業員は、業務における心理的苦痛が少なく、ストレス耐性も高いとされています。

「身体のどこが悪いのかはっきりしないが不調を感じる」といった身体的愁訴も低く、睡眠の質も良好であることが示されています。

これは、仕事に対してポジティブな感情を持っていることで、ストレスを感じにくく、仮にストレスを感じても回復が早いためです。

近年、従業員のメンタルヘルス対策は企業の重要な課題となっており、メンタルヘルス不調による休職や離職は企業にとって大きな損失となります。

また、健康経営の観点からも、従業員の健康状態の改善は医療費の削減、病欠日数の減少、生産性の向上などの効果をもたらします。

健康で活力のある従業員が増えることで、組織全体のエネルギーレベルが向上し、より活発で創造的な職場環境を実現することができます。

3.ワークエンゲージメントの測定方法と現状把握

効果的な改善には正確な現状把握が不可欠です。UWES、MBI-GS、OLBIなどの代表的な測定方法の特徴と活用法、さらに日本企業特有の測定時の注意点について詳しく解説します。

UWES(ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度)の活用

ワークエンゲージメントを測定する最も代表的で信頼性の高い方法が、UWES(Utrecht Work Engagement Scales)です。

これは、ワークエンゲージメントの提唱者であるシャウフェリ教授らによって開発された測定尺度で、「活力」「熱意」「没頭」の3つの構成要素を17項目の質問で測定します。

高い安定性と妥当性を持つため、世界中で最も広く使用されているワークエンゲージメント測定ツールです。

UWESの質問例

- 活力

「仕事をしていると活力がみなぎるように感じる」「職場では、元気が出て精力的になるように感じる」 - 熱意

「自分の仕事に意義や価値を大いに感じる」「自分の仕事に誇りを感じる」 - 没頭

「仕事をしていると時間がたつのが速い」「仕事に夢中になっているとき、幸せだと感じる」

各質問に対して、0「全くない」から6「いつも」までの7段階で回答し、3つの要素ごとに平均点を算出してワークエンゲージメントのレベルを評価します。

日本では、日本人労働者の特性に合わせて開発された短縮版UWES(9項目)もよく使用されており、より簡易的に測定することが可能です。

MBI-GSとOLBIによるバーンアウト測定

ワークエンゲージメントを間接的に測定する方法として、その対極概念であるバーンアウト(燃え尽き症候群)を測定する手法があります。

代表的なものがMBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)で、16項目の質問により「消耗感(疲労感)」「冷笑的態度(シニシズム)」「職務効力感」の3つの側面からバーンアウト状態を評価します。

バーンアウトのスコアが低いほど、ワークエンゲージメントが高いと判断される

同様にOLBI(Oldenburg Burnout Inventory)も、「疲弊」と「離脱」という2つのネガティブ因子でバーンアウトを測定し、間接的にワークエンゲージメントを評価します。

これらの測定方法は、ポジティブな側面を直接測定するUWESとは異なるアプローチですが、組織の問題点を発見するという観点では有用です。

特に、バーンアウトリスクの高い従業員を早期に特定し、適切な支援を提供するために活用できます。

企業においては、UWESとこれらのバーンアウト測定を組み合わせることで、より包括的に従業員の状態を把握し、効果的な改善策を検討することが可能になります。

日本企業における測定時の注意点

日本企業でワークエンゲージメント測定を実施する際には、日本人特有の文化的背景を理解しておくことが大切です。

また、日本人は周囲との関係の中で自己を定義する「相互協調的自己」の特性を持っているため、調和を重視し、自分を過度に「ポジティブに働いている」と表現することを避ける傾向があります。

さらに、謙遜の文化により、実際よりも低めの評価をつけがちです。これらの要因により、測定結果が実際の状態よりも低く出る可能性があります。

したがって、日本企業では測定結果の絶対値よりも、経年変化や部署間の比較に注目することが必要です。

測定結果を解釈する際には、定量データだけでなく、面談やヒアリングなどの定性的な情報も併せて活用し、従業員の真の状態を多角的に把握することが推奨されます。

測定の目的や結果の活用方法についても、事前に従業員に十分説明し、安心して回答できる環境を整えることが、正確な測定結果を得るために求められます。

▼あわせて読みたい

従業員の満足度を測定し改善するためのエンゲージメントサーベイについて、実施手順から活用方法まで詳しく解説しています。

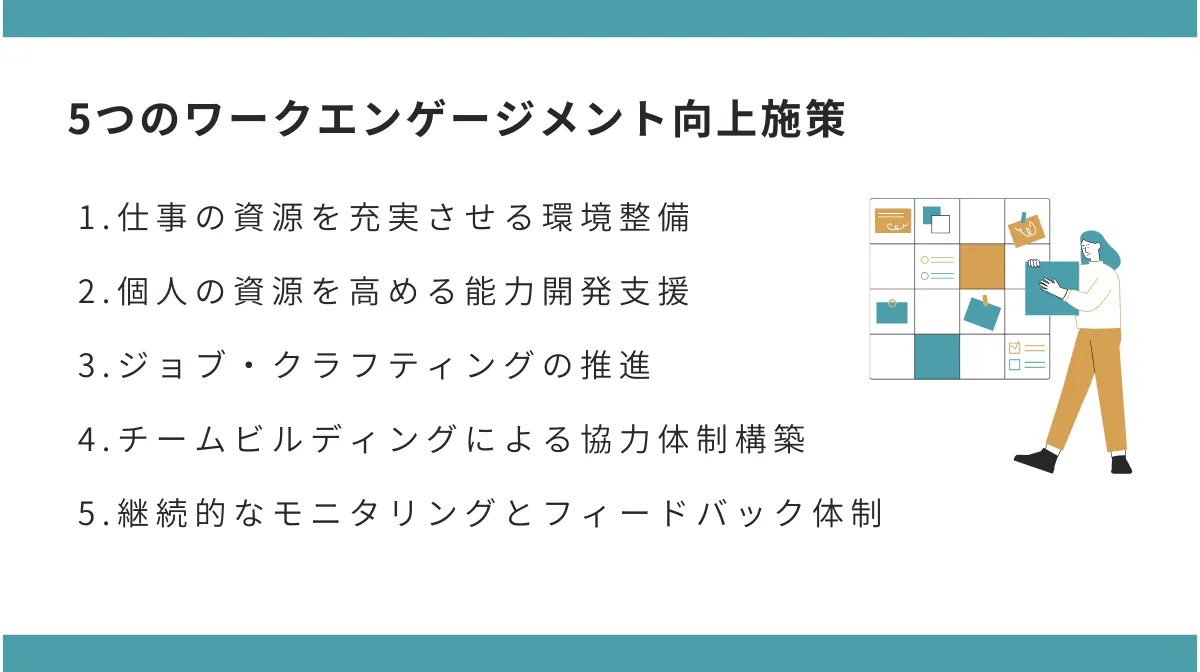

4.企業が取り組むべき5つのワークエンゲージメント向上施策

「仕事の資源」と「個人の資源」の両面からアプローチする5つの具体的施策を紹介します。環境整備から能力開発、ジョブ・クラフティング、チームビルディング、継続的改善まで、実践的な手法を体系的に解説します。

【施策1】仕事の資源を充実させる環境整備

環境整備の施策

- 仕事の資源の充実

- 適切な裁量権の付与

- 適切なフィードバック体制の構築

- ミッションの多様性確保

ワークエンゲージメント向上の第一の施策は、「仕事の資源」の充実です。

仕事の資源とは、仕事の目標達成を促進し、仕事の要求によるストレスを軽減し、個人の成長や発達を促す職場環境や仕事の特性を指します。

具体的には、上司からの適切なサポート体制の構築が必要です。定期的な1on1ミーティングの実施、部下の成長を支援するコーチング型マネジメントの導入、困難な状況での相談しやすい環境づくりなどが含まれます。

また、従業員に対する適切な裁量権の付与も大切な要素です。業務の進め方や優先順位の決定、使用するツールや手法の選択など、従業員が自律的に判断できる範囲を拡大することで、仕事への主体性と責任感が向上します。

さらに、タイムリーで建設的なフィードバック機能の整備も必要です。業績評価は年1回ではなく、定期的に実施し、改善点だけでなく優れた点も積極的に伝えることで、従業員のモチベーション向上につながります。

ミッションの多様性確保も重要で、単調な作業の繰り返しではなく、チャレンジングで意味のある業務機会を提供することで、従業員の成長意欲を刺激し、ワークエンゲージメントの向上を図ることができます。

■エンゲージメントの高い人材採用をお考えの企業様へ

職場環境の整備と同時に、もともとモチベーションが高く、長期就労を希望するドライバーの採用が重要です。弊社では、やりがいを重視し、安定した就労を求める質の高いドライバー人材を多数ご紹介しております。

▼カラフルエージェント へのお問い合わせはこちら

【施策2】個人の資源を高める能力開発支援

個人の資源とは、心理的ストレスを軽減し、モチベーションを向上させるための従業員個人が持つ内的要因を指します。特に重要なのが「自己効力感」の向上です。

▼自己効力感とは?

「自分ならこの課題を乗り越えられる」という自信の源であり、ワークエンゲージメントと強い相関関係がある

▼自己効力感を高めるには?

段階的な成功体験の積み重ねが効果的

大きな目標を小さなマイルストーンに分割し、達成可能な課題を設定することで、従業員が成功体験を重ねられるような業務設計を行います。

能力開発支援としては、タイムマネジメント研修やコミュニケーションスキル向上研修の実施が有効です。

これらのスキルを身につけることで、業務を効率的に進められるようになり、ストレスの軽減と達成感の向上につながります。

また、従業員一人ひとりのキャリア目標に応じた個別の育成計画を策定し、必要なスキルや知識を体系的に習得できる機会を提供することも求められます。

メンタリング制度の導入により、経験豊富な先輩社員が若手社員の成長をサポートする仕組みを構築することで、個人の資源の向上を組織的に支援できます。

さらに、ポジティブ思考やレジリエンス(困難からの回復力)を育成する研修プログラムの実施により、従業員の心理的な强さを育むことも効果的です。

▼あわせて読みたい

職場でのコミュニケーション課題を解決し、組織全体の生産性向上を図るための具体的な手法について詳しく解説しています。

【施策3】ジョブ・クラフティングの推進

▼ジョブ・クラフティングとは?

従業員が自分の仕事の内容、方法、人間関係、捉え方を主体的に変革し、より意味のある仕事にしていく取り組み

この概念の推進により、従業員は「やらされている」仕事から「自ら選択した」仕事への意識転換を図ることができます。

具体的な推進方法として、社内公募制度の導入があります。新しいプロジェクトや部署異動の機会を社内に公開し、従業員が自分の興味や適性に合った業務を選択できる仕組みを構築します。

権限移譲の推進も大切な要素です。マネジャーから部下への業務の決定権や責任の移譲を進めることで、従業員が自分の仕事をより主体的にデザインできるようになります。

また、学習機会の充実により、従業員が希望する分野のスキルや知識を習得し、現在の業務に活かしたり、新たな業務領域にチャレンジできる環境を整備します。

ジョブ・クラフティング研修の実施により、従業員自身がこの概念を理解し、実践できるようサポートすることも必要です。

研修では、現在の業務の意味や価値を再発見する方法、業務の進め方を改善する技法、職場の人間関係を良好にする コミュニケーション方法などを学び、実際の職場で活用できるスキルを身につけます。

【施策4】チームビルディングによる協力体制構築

▼チームビルディングとは?

組織・チームとして能力や経験を発揮し、集合的に取り組む体制を構築する施策

効果的なチームビルディングにより、個人のワークエンゲージメント向上だけでなく、チーム全体のパフォーマンス向上も実現できます。

まず、コミュニケーションの活性化が重要です。定期的なチームミーティングの開催、非公式な交流機会の創出、オープンなコミュニケーション文化の醸成などにより、チームメンバー間の理解と信頼関係を深めます。

具体的には、スキルマトリックスの作成によるメンバーの能力の可視化、ペアワークやグループワークの積極的活用、困難な状況での相互支援の仕組み作りなどが効果的です。

目標共有の仕組み構築により、チーム全体が同じ方向を向いて取り組める環境を整備します。

チームの目標設定プロセスにメンバー全員が参加し、個人の目標とチームの目標を連動させることで、一体感と責任感を醸成します。

また、チームビルディング活動やワークショップの定期開催により、チームの結束力向上と協力体制の強化を継続的に図ることが必要です。

【施策5】継続的なモニタリングとフィードバック体制

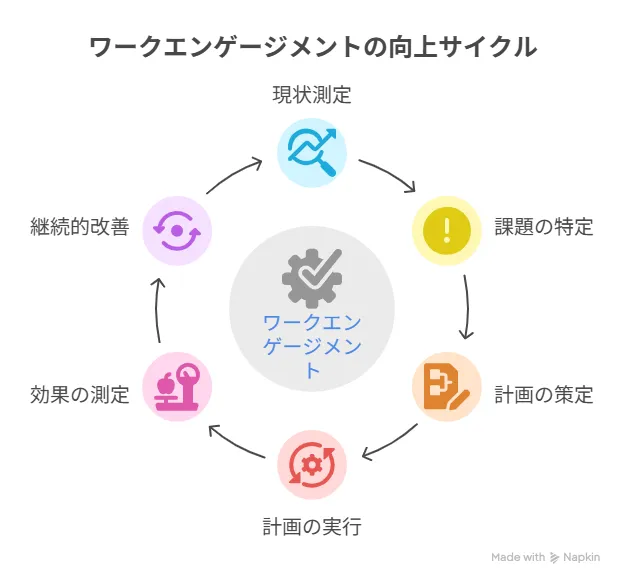

ワークエンゲージメント向上は継続的な改善プロセスであり、定期的なモニタリングとフィードバック体制の構築が欠かせません。

年1回の大規模調査に加えて、四半期ごとのパルスサーベイを実施することで、従業員の状態をタイムリーに把握できます。

調査結果を部署別、職種別、年代別に詳細分析し、具体的な課題を特定します。特定された課題に対して、前述の施策を組み合わせた改善計画を策定・実行し、PDCAサイクルにより効果測定と継続的改善を実現します。

施策実施後の効果測定、課題の再評価、施策の見直しを定期的に行い、より効果的なアプローチを追求することが必要です。

従業員へのフィードバックも大切です。調査結果や改善計画を透明性を持って共有し、従業員からの意見や提案を積極的に収集します。

改善の進捗状況を定期報告することで、従業員の参画意識を高め、組織全体での取り組み文化を醸成します。

また、マネジャー層への研修とサポートにより、適切なマネジメントスキルの習得と実践を通じて、チーム全体のエンゲージメント向上を図ることができます。

5.ワークエンゲージメント向上の具体的な実践ステップ

測定から改善、効果検証まで、ワークエンゲージメント向上を成功させるための3つのステップを詳しく解説します。現状把握の方法から継続的改善のサイクル構築まで、実際の導入プロセスを具体的に示します。

ステップ1|現状測定と課題の特定

ワークエンゲージメント向上の第一歩は、組織の現状を正確に把握することです。測定ツールの選択では、組織の規模や特性に応じて最適な手法を決定し、必要に応じてバーンアウト測定も併用します。

- 大規模組織ではUWES-17

- 中小企業では短縮版UWES-9

調査実施においては、従業員の心理的安全性を確保し、結果が人事評価に影響しないことを明確に伝えることが大切です。

調査実施後は、結果の詳細分析を行います。全体平均だけでなく、部署別、職種別、年代別、勤続年数別などの切り口で分析し、組織内の傾向や格差を把握します。

特に、エンゲージメントが低い層の特徴を詳しく分析し、共通する課題を抽出します。

課題の優先順位づけでは、影響度と改善の実現可能性を考慮して、取り組むべき課題を絞り込みます。例えば、管理職のマネジメントスキル不足、業務量の過多、キャリア開発機会の不足など、具体的で対処可能な課題を特定します。

この段階では、定量データだけでなく、従業員へのヒアリングやフォーカスグループインタビューも実施し、数値の背景にある真の課題を深掘りしましょう。

■組織改善と並行した戦略的採用のご提案

現状分析を進めながら、即戦力となる優秀なドライバーの補強も並行して行いませんか。カラフルエージェントなら、面接調整から条件交渉まで代行し、貴社のワークエンゲージメント向上の取り組みに適した人材をスピーディーにご紹介します。

▼カラフルエージェント へのお問い合わせはこちら

ステップ2|改善計画の策定と実行

現状分析で特定された課題に基づいて、具体的な改善計画を策定します。

例えば、上司のサポート不足が課題の場合、管理職向けコーチング研修の実施、1on1ミーティングの制度化、部下への フィードバック スキル向上研修などを計画します。

▼実行スケジュールの策定

短期(3ヶ月)、中期(6ヶ月)、長期(1年以上)の時間軸で施策を整理し、段階的に実行する

※急激な変化は組織に混乱をもたらす可能性があるため、従業員が無理なく適応できるペースで進める

責任者と実行者の役割分担を明確にし、人事部門、各部署の管理職、外部コンサルタントなど、関係者の責任範囲を明確に定義します。

また、必要な予算の確保と経営層の支持を得ることも大切です。ワークエンゲージメント向上は中長期的な取り組みであり、継続的な投資が必要であることを経営層に理解してもらい、十分なリソースの確保を図ります。

実行段階では、定期的な進捗確認とプロジェクトチームでの情報共有により、計画通りに進行しているかを監視し、必要に応じて計画の調整を行います。

▼あわせて読みたい

チーム内での信頼関係構築と安心して働ける職場環境づくりについて、実践的なアプローチ方法を詳しくご紹介しています。

ステップ3|効果測定と継続的改善

改善施策実施後の効果測定は、ワークエンゲージメント向上の成功を左右する重要な段階です。定期的な再測定では施策実施前と同じ測定ツールを使用し、比較可能な条件で調査を実施します。

測定頻度は施策の内容と規模に応じて決定しますが、四半期ごとのパルスサーベイと年1回の包括的調査の組み合わせが効果的です。

効果検証では以下を総合的に分析し、施策の効果を多角的に評価します。また、数値では測定しにくい定性的な変化も観察・記録します。

- ワークエンゲージメントスコアの変化

- 離職率、欠勤率

- 生産性指標

- 顧客満足度、従業員満足度

- 従業員の表情や会話内容、職場の雰囲気の変化など定性的な変化

施策の見直しと改善では、効果測定結果を基に以下の対応を行います。

- 成功した施策→継続・拡大

- 効果が限定的だった施策→原因分析と改善策検討

- 予想以上の効果が得られた施策→他部署や職種への展開検討

- 期待した効果が得られなかった施策→実行方法や対象者選定、外部環境変化などを分析して次の施策立案に活用

このサイクル継続により、組織最適なワークエンゲージメント向上手法を確立し、持続的改善を実現できます。

6.ワークエンゲージメント向上の成功事例と注意点

企業規模別の成功アプローチと導入時によくある課題への対処法を紹介します。また、健全なワークエンゲージメントと問題のあるワーカホリズムを区別し、適切に推進するためのポイントを解説します。

企業規模別の成功アプローチ

ワークエンゲージメント向上の取り組みは、企業規模によって最適なアプローチが異なります。

大企業では豊富なリソースを活かした体系的な取り組みが可能です。

包括的なアプローチ

・専門部署の設置

・大規模な研修プログラム

・高度な測定システムの導入

組織全体への浸透策

・全社的なプロジェクトチームの設置

・各部署への推進担当者配置

・外部コンサルタントとの連携による最新手法の導入

一方、中小企業では限られたリソースの中で効果的な取り組みが必要です。

パーソナルなアプローチ(経営者と従業員の距離が近い特徴を活用)

・定期的な全社員面談

・小規模チームでのワークショップ

・経営者参加のランチミーティング

ITツールの活用(コストを抑えながら効率的に)

・簡易アンケートツール

・社内SNS

・オンライン研修

どちらの規模においても、従業員一人ひとりの声に耳を傾け、個別ニーズに対応することが成功の鍵となります。

導入時によくある課題と対処法

ワークエンゲージメント向上の導入時には、いくつかの典型的な課題が発生しがちです。

【課題1】社内の理解不足

問題:従業員や管理職が「また新しい制度が始まった」程度の認識で真剣に取り組まない

対処法: 導入前の十分な説明と教育 、ワークエンゲージメントの概念と企業・個人メリットの具体的説明 、成功事例の共有

【課題2】施策の形骸化

問題:制度導入後の運用が不十分で効果が現れない

対処法: 導入後のフォローアップ体制構築、定期的な運用状況確認、管理職への継続支援、従業員からのフィードバック収集

【課題3】短期的な効果期待

問題:即座に効果を求めてしまう

対処法: 段階的な目標設定(3ヶ月、6ヶ月、1年)、小さな成功の積み重ね、各段階の成果可視化と共有

ワーカホリズムとの区別と適切な推進

ワークエンゲージメント向上を推進する際は、健全なエンゲージメントと問題のあるワーカホリズムを明確に区別することが重要です。

ワーカホリズム

「仕事から離れた時の罪悪感や不安を回避するために仕事をせざるを得ない」強迫的な状態

ワークエンゲージメント

「仕事が楽しい」というポジティブな感覚で取り組む状態

適切な推進には管理職教育が重要で、部下のエンゲージメント向上支援時に過度な業務負荷や長時間労働を強要しないよう、適切なマネジメント手法を身につける必要があります。

部下の働き方観察、定期的な業務量確認、ワークライフバランスへの配慮などが重要です。

組織として健全な働き方を促進する仕組み構築も必要です。以下の項目を実施し、従業員が健康的に高いエンゲージメントを維持できる環境を整備します。

- 労働時間の適切な管理

- 有給休暇取得推進

- 残業時間の上限設定と遵守

- メンタルヘルスチェック

ワークエンゲージメント測定と併せてワーカホリズム傾向の測定も実施し、バランスの取れた状態を目指すことが重要です。

健全なワークエンゲージメントは高いパフォーマンスと幸福感を両立し、従業員の長期的成長と組織の持続的発展につながります。

▼あわせて読みたい

従業員のメンタルヘルス対策の重要性と具体的な取り組み方法について、法的要件から実践的な支援策まで網羅的に解説しています。

■ワークエンゲージメント向上と優秀人材確保の両立を

組織変革の取り組みを成功させるには、変化に前向きで協力的な人材の確保が不可欠です。登録者の91%以上が有資格者である弊社なら、貴社の理念に共感し、長期的な成長を共に目指せるドライバーをご紹介できます。

▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら

7.ワークエンゲージメント向上で組織を変革

ワークエンゲージメントの向上は、従業員の働きがい向上と企業の持続的成長を両立させる重要な取り組みです。

適切な測定による現状把握から始まり、仕事の資源と個人の資源の充実、継続的な改善サイクルの構築により、組織全体の活性化が実現できます。

今こそ、従業員一人ひとりが輝ける職場環境づくりに着手しましょう。