現代の人材マネジメントにおいて、従業員のエンゲージメント向上と組織パフォーマンスの最大化は重要な課題です。

リクルート発祥のWILL CAN MUSTフレームワークは、個人の「やりたいこと」「できること」「求められる役割」を統合し、離職率30%改善を実現する革新的手法として注目されています。

本記事では、導入方法から運用のコツまで完全解説します。

- WILL CAN MUSTフレームワークの基本概念と企業での活用効果

- 組織への導入戦略と成功事例に基づく実践的な運用方法

- 従業員エンゲージメント向上と離職率改善の具体的手法

1.WILL CAN MUSTとは?リクルート発祥の革新的フレームワーク

WILL CAN MUSTは、リクルートが開発した人材育成の画期的なフレームワークです。従業員の内発的動機と組織の成果を両立させる革新的手法として、多くの企業で導入が進んでいます。

WILL CAN MUSTフレームワークの基本概念と3つの要素

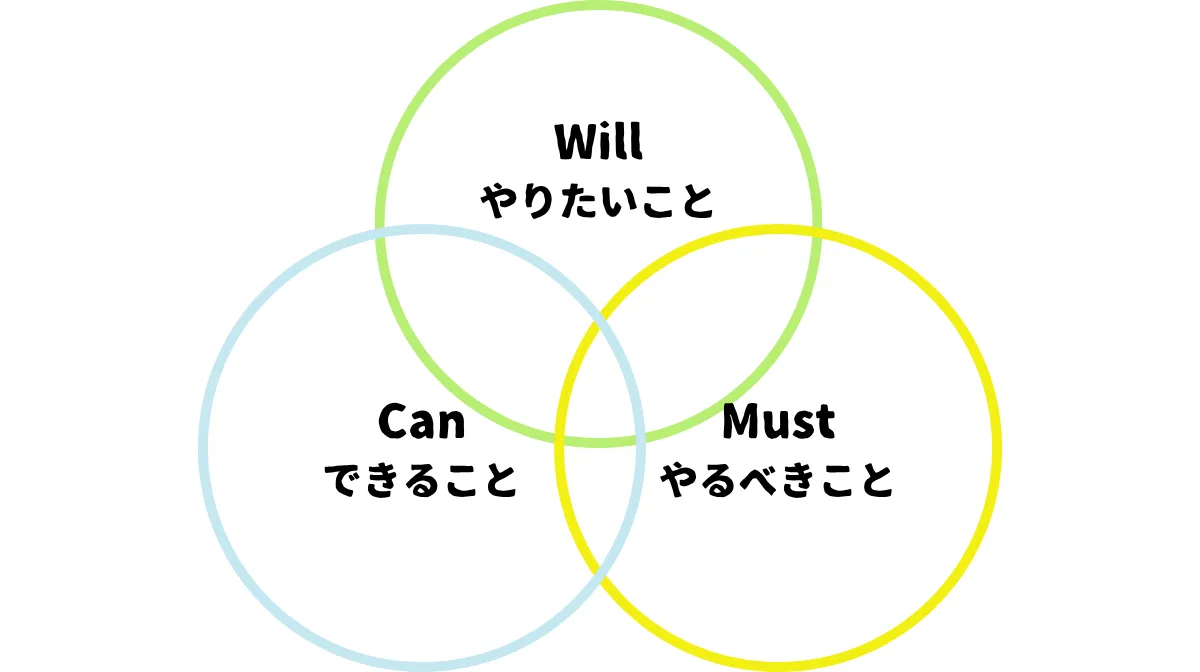

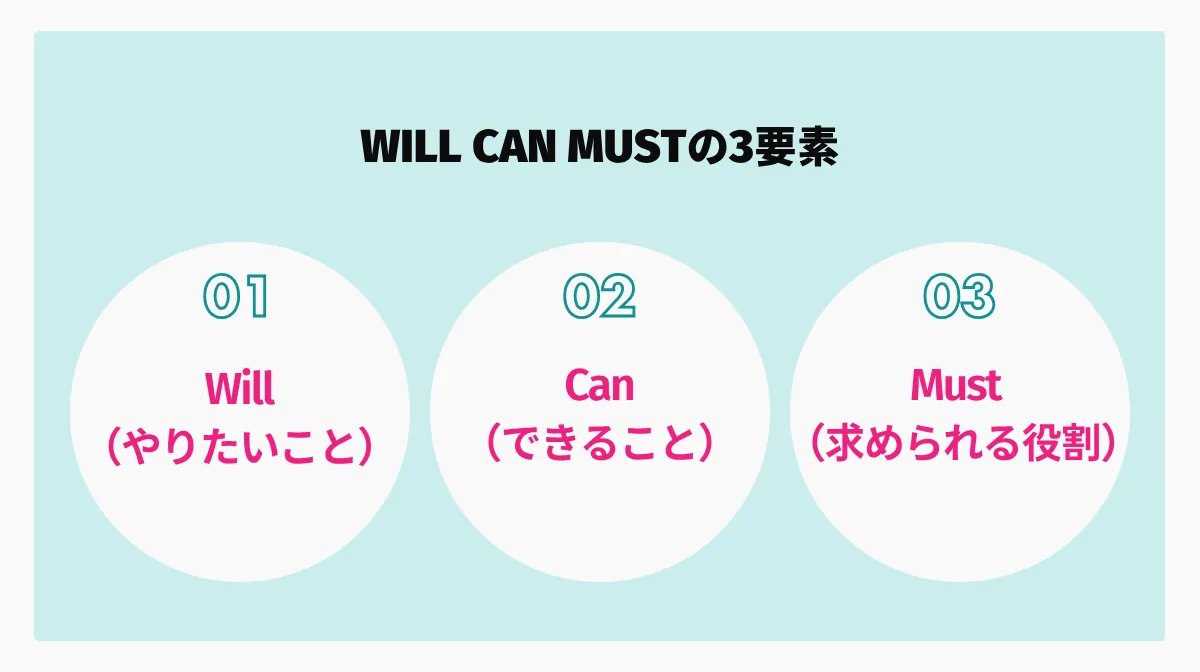

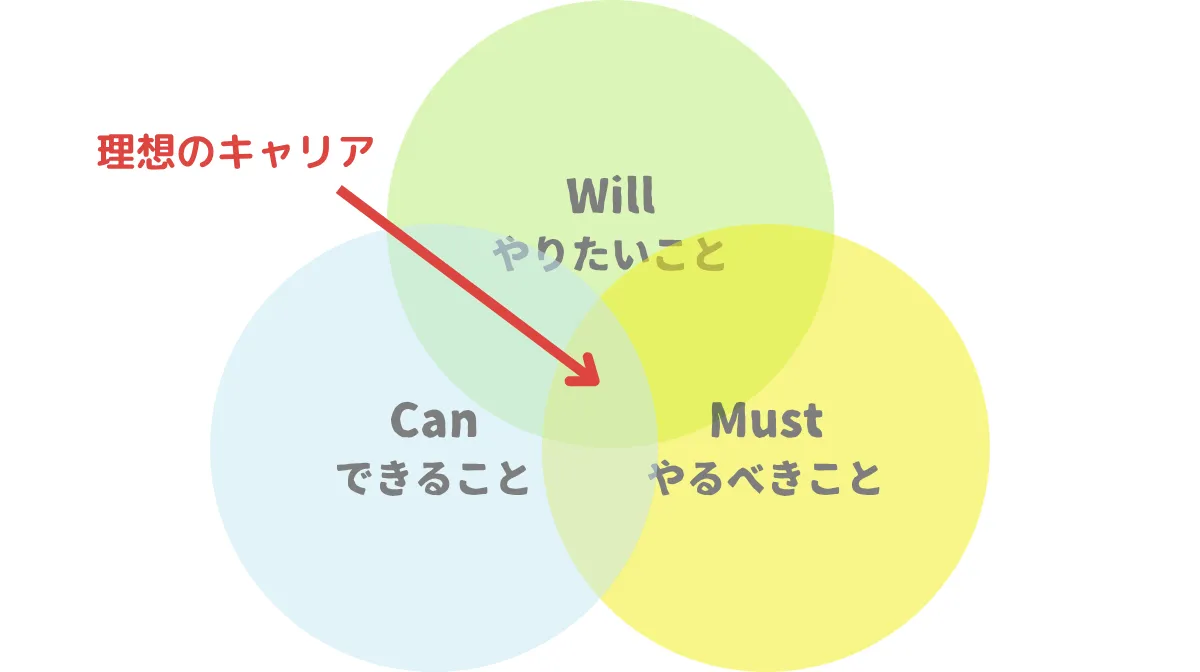

WILL CAN MUSTフレームワークは、個人のキャリア設計と組織の目標達成を統合する3つの要素から構成されており、この3つが重なる領域で最高のパフォーマンスが発揮されます。

- Will(やりたいこと)…従業員の内発的動機や情熱を表す

- Can(できること)…現在保有するスキルや経験を指す

- Must(求められる役割)…組織から期待される責任や成果を意味する

リクルートでの活用実績とWILL CAN MUSTシートの効果

リクルートでは半期ごとにWILL CAN MUSTシートを活用し、従業員と上司が対話を通じて目標を設定しています。この取り組みにより従業員エンゲージメントが向上し、離職率の大幅な改善を実現しました。

具体的には、従業員が自身のWillを明確化することで仕事への情熱が高まり、Canを活かした適材適所の配置が可能になっています。

組織全体として一人ひとりの強みを最大限に引き出す仕組みが構築されています。

従来の人材育成手法との決定的な違い

従来の人材育成

企業主導で一方的にスキル習得を求める傾向

WILL CAN MUST

従業員の主体性を重視

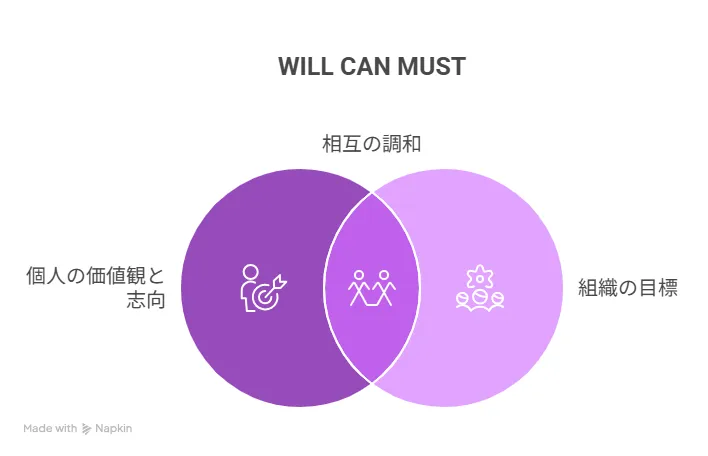

WILL CAN MUSTは個人の価値観や志向を出発点とし、それを組織の目標と調和させる双方向のアプローチが特徴です。

この手法により、強制的な研修ではなく従業員が自発的に成長を求める環境が生まれ、学習効果と定着率が飛躍的に向上します。組織と個人の利害が一致した持続可能な成長モデルを実現できます。

2.企業がWILL CAN MUSTを導入すべき5つの理由

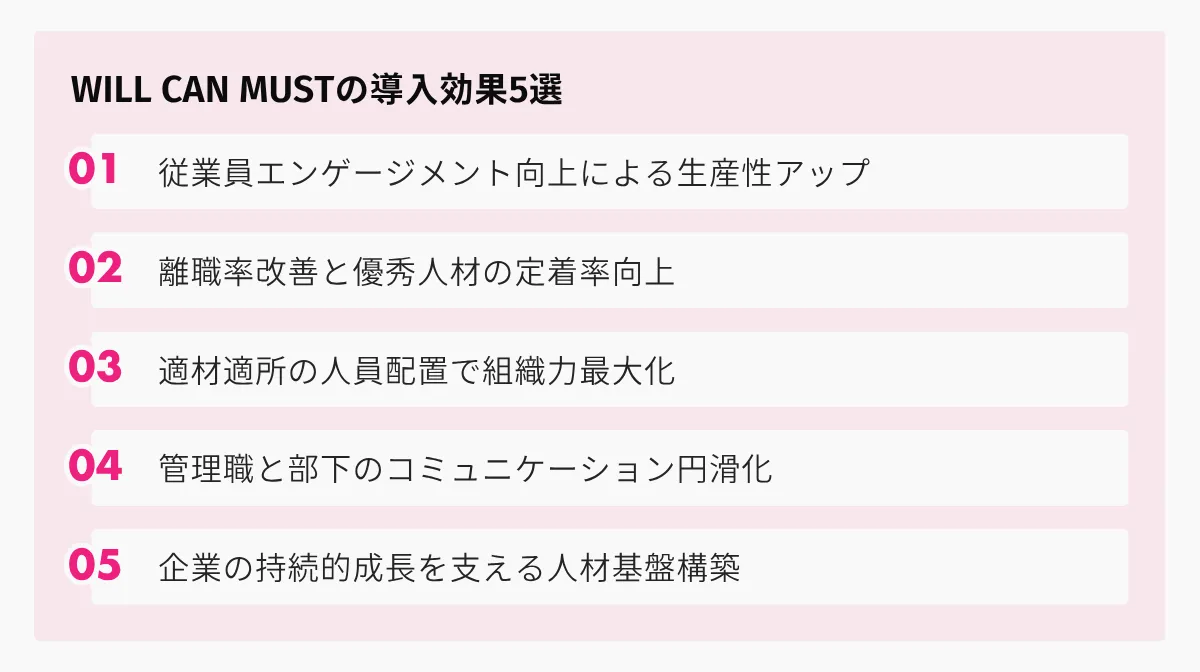

現代の人材マネジメントにおいて、WILL CAN MUSTフレームワークの導入は競争優位性を確立する重要な戦略となります。以下5つの観点から導入効果を解説します。

①従業員エンゲージメント向上による生産性アップ

WILL CAN MUST導入により、従業員が自身の価値観と仕事を結びつけて考えられるようになり、エンゲージメントが大幅に向上します。

ギャラップ社の調査によると、エンゲージメントの高い従業員は生産性が21%向上することが実証されています。

フレームワークを通じて従業員が「なぜその仕事をするのか」を理解し、個人の成長と会社の成功が連動していることを実感できるため、主体的な行動が促進されます。

参考:Qualtrics|職場の従業員エンゲージメントとは何か

②離職率改善と優秀人材の定着率向上

WILL CAN MUSTの活用により、従業員のキャリア志向と企業の方向性を継続的にすり合わせることで、ミスマッチによる離職を大幅に減少させることができます。

実際に導入企業では離職率が30%程度改善した事例が報告されています。

特に優秀な人材ほど自身の成長とやりがいを重視する傾向があり、これらのニーズを満たすフレームワークの存在が人材定着の決定要因となります。長期的な視点で人材投資の効果を最大化できます。

▼あわせて読みたい

離職率改善には採用段階での適切な人材選定も重要です。効果的な面接の進め方については、以下の記事で詳しく解説しています。

③適材適所の人員配置で組織力最大化

従業員のCanを詳細に把握することで、これまで気づかなかった潜在能力や適性を発見し、最適な配置が可能になります。

また、異動や昇進の際も客観的なデータに基づいた意思決定ができるため、納得感の高い人事施策を実施できます。結果として組織全体の能力を最大限に引き出せます。

④管理職と部下のコミュニケーション円滑化

WILL CAN MUSTを軸とした対話により、管理職と部下の間に共通言語が生まれ、より深いコミュニケーションが可能になります。

従来の表面的な業務報告から、従業員の価値観や将来への想いまで踏み込んだ対話ができるようになり、信頼関係が大幅に向上します。

管理職にとっても部下の動機や能力を正確に把握できるため、効果的な指導やサポートが可能になり、チームマネジメントの質が劇的に改善されます。

⑤企業の持続的成長を支える人材基盤構築

WILL CAN MUSTの継続的な運用により、従業員一人ひとりが自律的に成長する文化が醸成され、企業の長期的な競争力を支える人材基盤が構築されます。

変化の激しいビジネス環境において、外部環境に依存せず内部から継続的にイノベーションを生み出せる組織づくりが可能になります。

また、従業員が主体的にスキルアップを図るため、研修コストの削減と効果の最大化を同時に実現できます。持続可能な成長エンジンとして機能します。

優秀なドライバー採用で組織力を最大化

WILL CAN MUSTの導入効果を最大化するには、適切な人材の採用から始めることが重要です。優秀なドライバーの採用でお困りでしたら、「カラフルエージェント」にご相談ください。登録者の91%以上が有資格者で、即戦力となる人材をすぐにマッチングできます。

3.WILL CAN MUST各要素の詳細解説と設定方法

WILL CAN MUSTを効果的に活用するには、各要素の本質を理解し、具体的な設定方法を習得することが重要です。ここでは実践的なアプローチを解説します。

Will(やりたいこと)の発見プロセスと具体的手法

Willの発見は自己内省から始まります。過去の経験で最も充実感を得た瞬間や、時間を忘れて没頭した活動を振り返ることで、内発的動機の源泉を特定できます。

具体的な質問例

「どんな時にエネルギーが湧くか」「どのような成果に達成感を感じるか」「将来どんな自分になりたいか」など

上記のような具体的な質問を通じて深掘りを行います。また、尊敬する人物や理想とするキャリアパスを参考にすることで、より明確なビジョンを描くことができます。

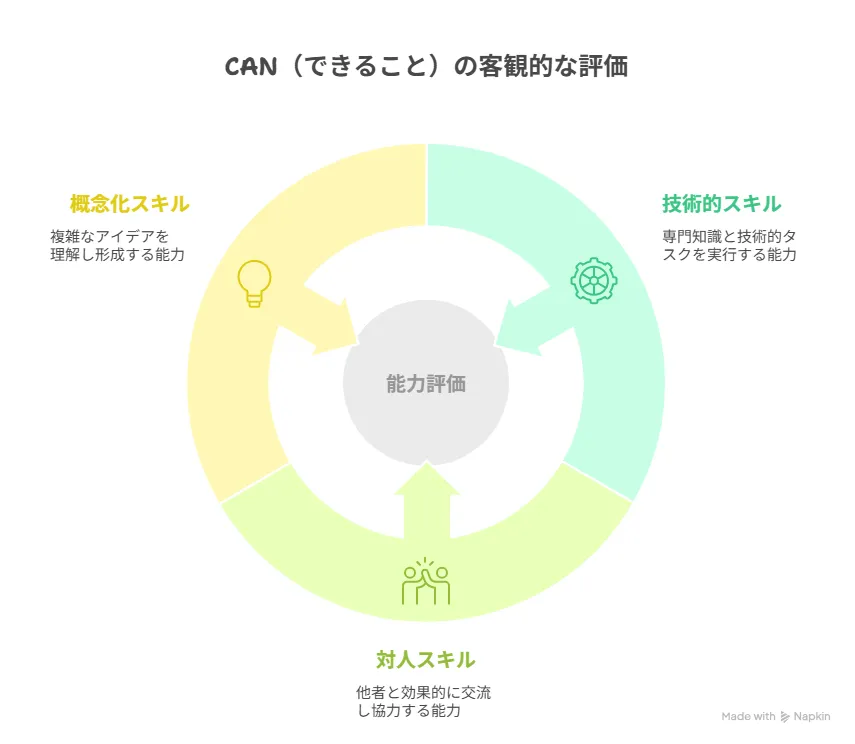

Can(できること)のスキル棚卸しと強み可視化

Canの明確化には体系的なスキル棚卸しが必要です。技術的スキル、対人スキル、概念化スキルの3つの観点から現在の能力を整理し、客観的な評価を行います。

過去のプロジェクトでの成功体験や周囲からのフィードバックを分析し、自分では気づかない強みも発見します。

さらに、将来伸ばしたいスキルや克服したい課題も含めることで、成長の方向性を明確にできます。定期的な見直しにより、能力の変化を継続的に把握することが重要です。

Must(求められる役割)の明確化と期待値調整

Mustの設定には組織との対話が不可欠です。まず組織全体の戦略目標と自分の所属部門の役割を理解し、その中で期待される貢献を具体化します。

上司や関係者との面談を通じて、明確な期待値を確認し、認識のずれを解消することが重要です。

また、短期的な業務目標だけでなく、中長期的なキャリア開発における役割も含めて設定することで、より包括的なMustを構築できます。

定期的な見直しにより、組織の変化に応じた調整を行います。

4.WILL CAN MUSTフレームワークの目標設定実践ステップ

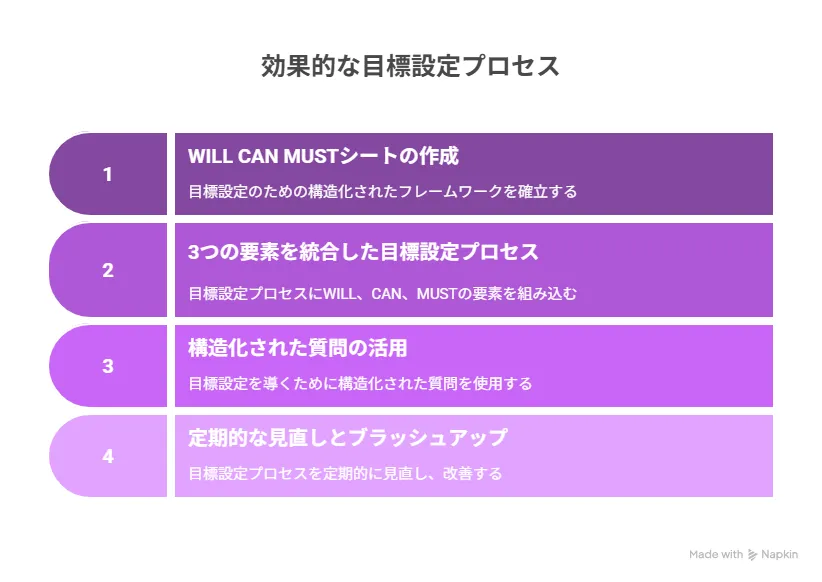

効果的な目標設定のためには、体系的なプロセスに従って各要素を統合し、実行可能な計画に落とし込むことが重要です。

効果的なWILL CAN MUSTシートの作成方法

WILL CAN MUSTシートは視覚的に整理された形式で作成することが効果的です。3つの円が重なるベン図形式で各要素を記載し、重複する領域を明確に示します。

シートは定期的に更新し、変化を記録することで成長の軌跡を可視化できます。

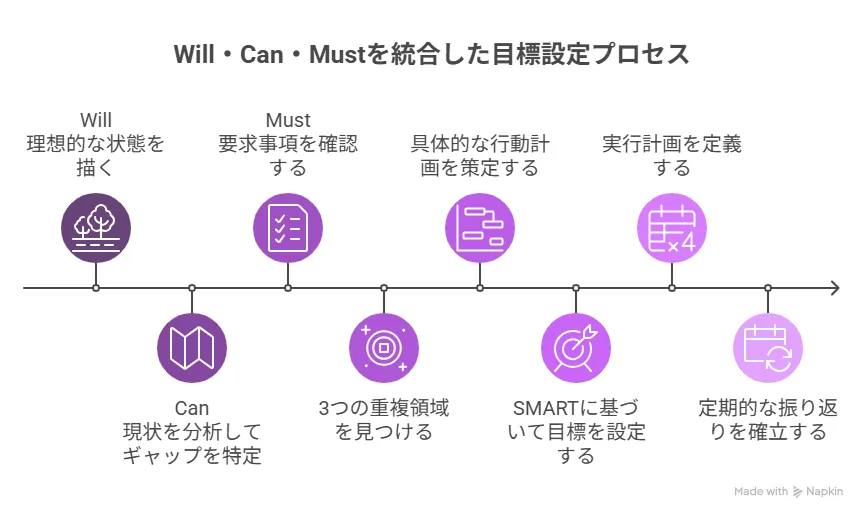

3つの要素を統合した目標設定プロセス

目標設定は段階的なプロセスで進めます。まずWillを起点として理想的な状態を描き、Canの現状分析でギャップを特定します。次にMustの要求事項を確認し、3つの要素が最大限重なる領域を見つけます。

この重複領域から具体的な行動計画を策定し、SMARTの原則(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)に基づいて目標を設定します。

最後に実行計画とマイルストーンを定義し、定期的な振り返りの仕組みを構築します。

上司との面談で活用する質問技法

効果的な面談には構造化された質問が重要です。Willについては「どんな仕事に最もやりがいを感じますか」「5年後どんな自分になっていたいですか」といった開放的な質問から始めます。

Canでは「これまでで最も成功したプロジェクトは何ですか」「周囲から評価される強みは何ですか」で具体的な能力を探ります。

Mustについては「組織として最も期待することは何ですか」「優先すべき課題は何ですか」で期待値を明確化します。

定期的な見直しとブラッシュアップの仕組み

WILL CAN MUSTは静的なものではなく、継続的な見直しが必要です。月次の振り返りで進捗確認と軌道修正を行い、四半期ごとに目標の妥当性を検証します。

また、成功事例や失敗経験を蓄積し、次期の目標設定に活かすサイクルを構築することが重要です。

5.組織にWILL CAN MUSTを浸透させる導入戦略

WILL CAN MUSTを組織全体に定着させるには、段階的かつ体系的なアプローチが必要です。既存の制度との統合を図りながら推進していきます。

MBO(目標管理制度)への組み込み方法

既存のMBOにWILL CAN MUSTの視点を統合することで、より効果的な目標管理が可能になります。従来の業績目標設定に加えて、個人のWillと組織のMustをすり合わせるプロセスを組み込みます。

目標設定シートにWILL CAN MUSTの各項目を明記し、上司と部下が対話を通じて合意形成を図ります。

評価の際も単なる成果測定ではなく、個人の成長とモチベーションの観点からも振り返りを行い、次期の目標設定に反映させます。

キャリアデザイン研修の設計と実施ポイント

WILL CAN MUSTの理解を深めるキャリアデザイン研修を体系的に実施します。研修では自己分析ワークショップを中心とし、参加者が自身のWill、Can、Mustを具体的に言語化できるよう支援します。

グループディスカッションを通じて他者の視点を取り入れ、客観的な自己理解を促進します。

研修後は実際の職場でWILL CAN MUSTシートを作成し、上司との面談で活用することで、学習内容の定着を図ります。継続的なフォローアップ研修も実施し、スキルの向上を支援します。

1on1ミーティングでの効果的活用法

定期的な1on1ミーティングをWILL CAN MUST活用の核となる場として位置づけます。ミーティングでは業務の進捗報告だけでなく、従業員のWillの変化やCanの成長、Mustの理解度について深く対話します。

管理職には適切な質問技法とコーチングスキルを身につける研修を提供し、効果的な対話ができるよう支援します。

ミーティングの記録はデータベース化し、従業員の成長履歴として蓄積することで、長期的なキャリア開発に活用します。

▼あわせて読みたい

1on1の効果的な実施方法をさらに詳しく学びたい方は、以下の記事をご参照ください。

柔軟な人事異動制度との連携施策

従業員のWillを実現するため、柔軟な人事異動制度を構築します。社内公募制度や職種転換制度を拡充し、従業員が主体的にキャリアを選択できる環境を整備します。

WILL CAN MUSTシートの情報を人事異動の判断材料として活用し、個人の志向と組織のニーズを最適にマッチングします。

また、プロジェクトベースでの異動や兼務制度も導入し、従業員が多様な経験を積める機会を提供します。これにより組織全体の活性化と個人の成長を同時に実現できます。

採用活動の負担を大幅軽減

組織変革を成功させるには、まず適材適所の人材配置が前提となります。自社にマッチしたドライバーの採用をお考えの際は、「カラフルエージェント」がサポートいたします。面接調整から条件交渉まで代行し、採用活動の負担を大幅に軽減できます。

6.WILL CAN MUSTを活用するタイミングと運用のコツ

WILL CAN MUSTの効果を最大化するには、適切なタイミングでの活用と継続的な運用が重要です。キャリアの節目や変化の時期を見極めて実施します。

新たな役職就任時の活用ポイント

昇進や異動により新たな役職に就任する際は、WILL CAN MUSTを見直す最適なタイミングです。新しい責任範囲や期待される成果を踏まえてMustを再定義し、必要なスキルや経験をCanの観点から分析します。

Willについても、より高い視座から組織への貢献方法を再考し、個人の成長目標と組織の戦略を統合します。

就任後3か月以内に新たなWILL CAN MUSTを確定し、チームメンバーとも共有することで、リーダーシップの基盤を構築できます。

定期的なキャリア見直し時期の設定

年1回または半年に1回、定期的なキャリア見直しの機会を設けることが重要です。

キャリア見直しの具体例

過去の実績を振り返り、Willの変化やCanの成長を確認する→組織の戦略変更や市場環境の変化に応じてMustを調整する→次期の目標設定に反映させる

見直しの時期は年度の節目や査定期間と合わせることで、人事評価との連動を図ります。継続的な見直しにより、キャリアの方向性を常に最適化し、長期的な成長を実現できます。

新プロジェクト開始時の役割明確化

新しいプロジェクトや業務が開始される際、WILL CAN MUSTを活用してチーム内での役割分担を明確化します。

各メンバーのCanを分析してプロジェクトに最適な配置を決定し、個人のWillとプロジェクトの目標を統合します。

プロジェクト固有のMustを設定し、成果指標と責任範囲を明確に定義します。定期的なプロジェクトレビューでWILL CAN MUSTの観点から進捗を確認し、必要に応じて役割やリソースの調整を行います。

これによりプロジェクトの成功確率を大幅に向上させることができます。

転職検討時期における自己分析支援

従業員が転職を検討している際も、WILL CAN MUSTを活用した自己分析支援を行います。

現在の組織でWillが実現できない理由や、Canを活かしきれていない要因を分析し、改善可能な点があれば組織として対応策を検討します。

転職が避けられない場合でも、WILL CAN MUSTの整理により従業員が適切なキャリア選択ができるよう支援し、円満な退職につなげます。

また、これらの情報を組織の改善に活かし、同様な理由での離職を防止する施策を講じることが重要です。

▼あわせて読みたい

離職率を根本的に改善するためには、原因の詳細な分析と対策が必要です。具体的なアプローチについては、以下の記事で詳しく解説しています。

7.WILL CAN MUST導入の成功事例と失敗回避策

実際の導入事例から学ぶことで、WILL CAN MUSTの効果的な活用方法と注意すべきポイントを理解できます。成功要因と失敗原因を分析します。

製造業での導入事例:エンゲージメント大幅向上の成功パターン

大手製造業での導入事例では、WILL CAN MUSTの活用により従業員エンゲージメントが大幅に向上する傾向が見られます。

月1回の1on1ミーティングでWILL CAN MUSTシートを活用し、従業員の成長支援を継続的に行うことが効果的です。

特に技術職の従業員が自身の専門性をWillとして明確化し、新製品開発プロジェクトで能力を発揮できる環境づくりが成果につながっています。

IT業界での導入事例:離職率大幅削減の成功パターン

IT企業での導入事例では、WILL CAN MUSTの活用により離職率が大幅に改善される傾向が報告されています。

四半期ごとにスキルマップを更新し、新技術習得の機会を積極的に提供する企業で良好な結果が得られています。

また、社内技術勉強会や外部カンファレンス参加を推奨し、従業員のWillを支援する環境整備が重要です。技術力向上と従業員満足度の両立を実現する企業が増加しています。

導入時によくある課題と効果的な対処法

WILL CAN MUST導入時によく発生する課題として、従業員のWillが明確でない、管理職の対話スキル不足、形式的な運用への陥りがちなどが挙げられます。

これらの対処法として、まず十分な研修期間を設け、従業員の自己理解を段階的に深めることが重要です。管理職には専門的なコーチング研修を実施し、実践的なスキルを身につけさせます。

また、経営層が率先してWILL CAN MUSTを実践し、組織全体に浸透させるためのリーダーシップを発揮することが成功の鍵となります。

▼あわせて読みたい

組織変革を推進するリーダーにとって、コーチングスキルの習得は重要な要素です。実践的なコーチング術については、以下の記事をご覧ください。

初期費用・月額費用無料で採用成功をサポート

成功事例から学ぶように、WILL CAN MUSTの効果を実感するには質の高い人材の確保が不可欠です。ドライバー採用でお悩みでしたら、「カラフルエージェント」へお任せください。初期費用・月額費用無料で、採用成功まで完全サポートいたします。

8.WILL CAN MUSTに関するよくある質問と回答

WILL CAN MUST導入時に頻繁に寄せられる質問と、実践的な回答をまとめました。導入の参考にしてください。

従業員のWillが見つからない場合の対応策

-

従業員が自分のWill(やりたいこと)を見つけられない場合、どのように支援すればよいですか?

-

段階的なアプローチで支援することが効果的です。まず過去の成功体験や充実感を得た瞬間を詳しく振り返り、そこから価値観や動機の源泉を探ります。他者からのフィードバックや360度評価を活用し、客観的な視点から強みや特徴を発見することも有効です。また、様々な業務や役割を経験させることで、本人が気づいていない興味や適性を見つける機会を提供します。焦らずに時間をかけて対話を重ね、本人の気づきを促すことが重要です。

組織の要求と個人の希望が合わない時の調整方法

-

組織の要求(Must)と個人の希望(Will)が合わない時は、どのように調整すればよいですか?

-

創造的な解決策を模索することが重要です。まず双方のニーズを詳細に分析し、妥協点や新たな可能性を探ります。個人のWillを活かしながら組織の目標も達成できるような役割の再定義や、プロジェクトの進め方の工夫を検討します。また、中長期的な視点で段階的な調整計画を策定し、個人の成長とともに組織の要求にも応えられるキャリアパスを設計します。時には組織側の要求を見直すことも必要です。

▼あわせて読みたい

従業員のキャリア開発とモチベーション向上には、適切なフィードバックが重要です。効果的な手法については、以下の記事で解説しています。

「WILL CAN MUSTは古い」という指摘への見解

-

「WILL CAN MUSTは古い手法だ」という指摘にはどう対応すればよいですか?

-

フレームワークの本質的価値を説明することが重要です。人間の基本的な動機構造は時代を超えて普遍的であり、やりがい・能力・責任という要素は現代でも重要性を失っていません。むしろデジタル化が進む現代だからこそ、人間中心のアプローチが差別化要因となります。フレームワーク自体は柔軟に進化させながら、リモートワークやDXといった新しい働き方にも対応できるよう工夫することで、時代に適合した活用が可能です。

9.WILL CAN MUSTで組織変革を実現

WILL CAN MUSTフレームワークは、従業員の内発的動機と組織の成果を両立させる革新的な人材マネジメント手法です。

リクルートでの実績に裏付けられたこのフレームワークを活用することで、従業員エンゲージメントの向上、離職率の大幅改善、そして組織全体のパフォーマンス最大化を実現できます。

導入成功の鍵は、経営層のコミットメントと継続的な運用にあります。まずは小規模なチームから始めて段階的に展開し、長期的視点で組織文化の変革を目指すことが重要です。

個人の成長と組織の発展を統合するWILL CAN MUSTで、選ばれる企業への道筋を築きましょう。

全国対応!地方企業様も安心のドライバー採用サービス

WILL CAN MUSTの導入を成功させるためには、組織の基盤となる優秀な人材の採用が欠かせません。経験豊富なドライバーをお探しの企業様は、「カラフルエージェント」にご相談ください。全国対応で、地方企業様でも安心してご利用いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。