ジョブローテーションとは、従業員を一定期間ごとに配置転換する人材育成の仕組みです。日本企業では長らく定着してきた制度ですが、近年では「専門性が身につきにくい」「現代の働き方に合わない」といった批判も増えています。

しかし、メリット・デメリットを十分に理解せず導入を避けたり、安易に廃止したりするのはリスクが伴うため注意が必要です。

本記事では、ジョブローテーションの基本から、期待できる効果と課題、そして「時代遅れ」と言われる背景までを整理し、経営・人事担当者が判断するうえで役立つ情報を解説します。

- ジョブローテーションの基本的な仕組みと目的を理解できる

- デメリットを把握して、導入時のリスクを事前に予測し、適切な対策を立てられる

- 向き不向きの企業特徴を知ることで、自社に合うかどうかを判断できる

1.ジョブローテーションとは?基本をわかりやすく解説

まずはジョブローテーションの基本的な定義や目的などを理解しましょう。正しい知識を持つことで、自社に必要かどうかの判断がしやすくなります。

ジョブローテーションの意味と定義

ジョブローテーションとは、従業員を定期的に異なる部署や職務に配置転換して、多様な業務経験を積ませる人材育成制度のことです。例えば、営業部から企画部へ、企画部から総務部へといったように、計画的な異動を実施します。

| 期間 | 3年程度が一般的 ただし、半年から5年程度まで、企業や職種によって差がみられる |

| 対象 | 新卒社員や若手社員が対象の企業が多い 中堅社員や幹部候補生に対して行うケースもある |

この制度は企業の人材育成戦略の重要な柱の一つとして位置づけられており、長期的な視点で人材を育てることを目的としています。

ジョブローテーションの3つの目的

ジョブローテーションを実施する主な目的は3つあります。

人事異動・社内公募制度との違い

ジョブローテーションと混同されやすい制度に、人事異動や社内公募制度があります。それぞれ見ていきましょう。

| 制度 | 目的 | 内容 |

|---|---|---|

| 人事異動 | 欠員補充や組織改編など、様々な理由で実施 | 組織の都合や業務上の必要性に応じて行われる配置転換全般を指す。 |

| 社内公募制度 | 従業員の主体性を重視し、キャリア自律を促進 | 従業員が自ら希望する部署やポジションに応募できる制度。 |

| ジョブローテーション | 人材育成 | 会社主導の計画的な異動。育成計画に基づいて配置を決定する。 |

ジョブローテーションは人事異動の一種ですが、より明確な育成目的を持っているという点が特徴です。

▼あわせて読みたい

人事異動について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。異動の目的や効果的な実施方法について解説しています。

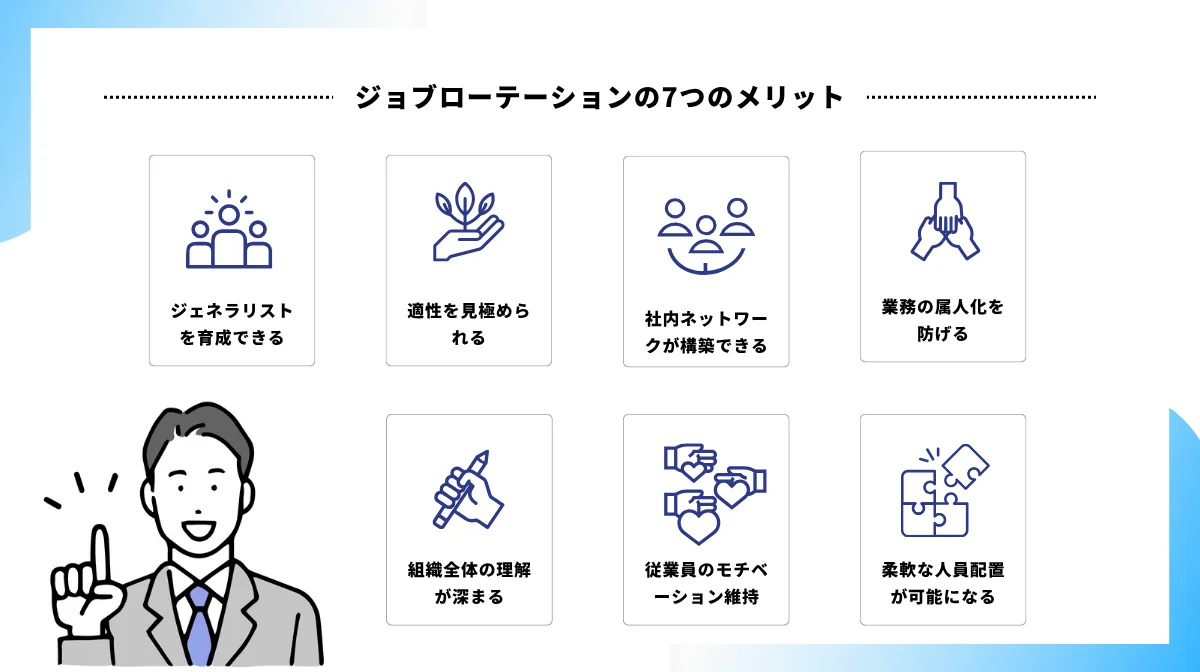

2.ジョブローテーションの7つのメリット

ジョブローテーションの導入は、組織全体の強化から個人のキャリア形成まで、様々な効果が期待できます。ここでは代表的な7つのメリットを紹介します。

幅広いスキルを持つジェネラリストを育成できる

複数の部署を経験することで、従業員は幅広い知識とスキルを身につけられます。営業、企画、管理部門など、異なる業務を経験することで、会社全体の流れが理解できるようになるでしょう。

このような人材は、部門の垣根を超えて物事を考えられるため、将来の経営幹部候補として期待されます。

さまざまな部署の内情を把握し、全社的な視点で戦略を立てられる能力は、管理職などに求められるスキルです。

従業員の適性を見極められる

面接や適性検査だけでは、その人の本当の適性は分かりません。実際に複数の業務を経験してもらうことで、本人の強みや弱みが明確になります。例えば、営業部門では成果が出なかった社員が、企画部門に異動したら才能を発揮するといったケースはよくあります。

適性に合った配置ができれば、従業員の満足度も高まり、離職率の低下にもつながるでしょう。

▼あわせて読みたい

適正にあった人材配置には、適性検査の活用も効果的です。こちらの記事では、おすすめのツールや活用方法を紹介しています。

社内ネットワークが構築できる

複数の部署を経験すると、社内の様々な人とつながりができます。たとえば、部署間の連携が必要なプロジェクトを例に、どのようなメリットがあるか見ていきましょう。

- 以前一緒に働いた人がいると、関係性ができあがっているため話が早く進む

- 「それは〇〇さんが詳しい」といった具合に、社内リソースを効果的に活用できる

- 部署の壁を超えた情報共有が活発になり、風通しの良いチームづくりに貢献する

このネットワークは、その後の業務を進める上で大きな財産になるでしょう。

業務の属人化を防げる

「この仕事は〇〇さんにしか分からない」という状態は、組織にとって大きなリスクです。その人が休んだり退職したりすると、業務が止まってしまいます。

ジョブローテーションを実施すると、定期的に人が入れ替わるため、業務のマニュアル化や標準化が進みます。結果として、誰でもできる仕組みが整い、退職や休職時でも業務の継続性を確保できるのです。

後任者への引き継ぎを意識することで、仕事の進め方を整理し、より効率的に改善していけるのも魅力です。

組織全体の理解が深まる

自分の部署だけで働いていると、会社全体の業務の流れが見えにくくなります。ジョブローテーションを経験すると、自分の仕事が全体の中でどのような役割を果たしているのかを理解しやすくなります。

■具体的には…

このように、各部署の役割を理解した上で働けるため、より質の高い仕事につながるでしょう。

従業員のモチベーション維持につながる

同じ仕事を長く続けていると、どうしても刺激が薄れてしまいます。ジョブローテーションは、新しい環境で新しい挑戦ができる機会を提供し、マンネリ化を防ぎます。環境が変わることで、以下のような効果が得られるでしょう。

- 学ぶことが増え、刺激が多い

- これまでとは違うスキルを身につけることで、成長を実感できる

- キャリアの選択肢が広がることで、将来への期待感が高まるなど

このように、定期的な環境の変化は、従業員のモチベーション維持に効果的です。

柔軟な人員配置が可能になる

複数の業務を経験した社員が増えると、急な欠員や繁閑の波に対応しやすくなります。例えば、ある部署で急に人手が足りなくなった場合でも、以前その部署にいた社員がいれば、一時的にヘルプに回すことができるのです。

また、事業拡大や組織改編の際にも、柔軟な人員配置を可能にします。このように、様々な業務ができる人材が育つことで、組織全体の対応力が高まります。

■人材育成で幹部候補を効率的に育てたい方へ

ジョブローテーションで育成した人材を効果的に活用するためには、適切な人材配置が重要です。カラフルエージェントでは、企業の人材戦略をサポートし、最適な人材マッチングを実現します。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

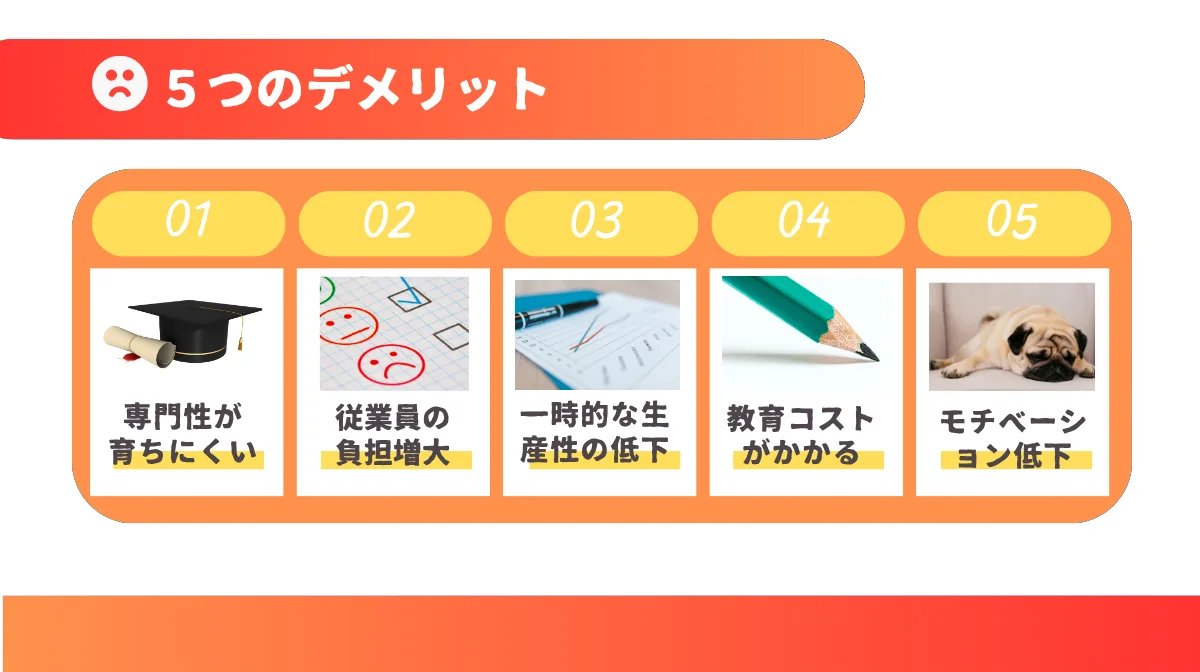

3.ジョブローテーションの5つのデメリット

ジョブローテーションにはデメリットも存在します。導入を検討する際は、これらの課題も理解しておく必要があります。

専門性の高い人材が育ちにくい

複数の部署を短期間で異動すると、一つの分野を深く学ぶ時間が限られます。広く浅い知識は身につきますが、特定分野のスペシャリストとして突き抜けることは難しくなります。

近年のビジネス環境では、高度な専門知識を持つ人材の需要が高まっています。深い専門知識を必要とする業務では、この点が大きなデメリットになるでしょう。

従業員の負担が大きくなる

異動は、慣れた仕事から離れることへの不安や、新しい人間関係を築くストレスが伴います。また、異動のたびに新しい業務を一から覚える必要があり、従業員には大きな精神的負担がかかるでしょう。

さらに、適性に合わない部署に配属された場合、仕事へのモチベーションが下がってしまうケースも少なくありません。このような負担が重なると、離職につながるリスクも高まります。

特に家族がいる社員にとっては、転居を伴う異動は生活面での負担も大きいため、注意してください。

一時的に生産性が低下する

異動直後は、以前の部署で培ったスキルをすぐには活かせず、ゼロから学び直す期間が必要です。そのため、新しい業務に慣れるまで時間がかかり、どうしても生産性が落ちてしまいます。

また、受け入れ側の部署でも、新しく来た社員への指導に時間を取られます。このように、異動の前後で一時的に組織全体の効率が下がってしまうことは避けられません。

教育コストがかかる

異動のたびに研修やOJTが必要になるため、教育コストが継続的に発生します。受け入れ部署では指導役の社員の時間が取られるため、その分の業務負担も増えるでしょう。

また、人事部門でも異動の計画立案、調整、フォローアップなどの業務が発生し、運用コストがかかります。特に頻繁に異動を行う場合は、これらのコストが積み重なっていきます。

モチベーション低下のリスクがある

希望しない部署への異動は、従業員のモチベーション低下を招く可能性があります。特に、せっかく慣れてきた仕事から突然離れなければならないときには、不満が生まれやすくなるでしょう。

また、キャリアプランと合わない異動を繰り返すと、会社への信頼感が薄れることも考えられます。従業員の意向を無視した一方的な異動は、優秀な人材の流出につながるリスクが高まるため、注意してください。

▼あわせて読みたい

ジョブローテーションによる人材流出の影響を調べるには、離職率について理解する必要があります。こちらの記事では、具体的な計算方法や定着率を高める施策について紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

4.ジョブローテーションが「時代遅れ」「無駄」と言われる理由

近年、ジョブローテーションに対する批判的な意見が増えています。なぜ「時代遅れ」と言われるようになったのか、その背景を理解しておきましょう。

理由1|ジョブ型雇用への移行が進んでいるから

日本企業では従来、メンバーシップ型雇用が主流でした。しかし近年、グローバル競争や働き方の多様化などを背景に、ジョブ型雇用への移行が進んでいます。

実際に、パーソルキャリア株式会社の調査では、転職希望者の半数以上が『ジョブ型雇用』を希望しているというデータもあり、専門性を重視する働き方が広がっています。

| 雇用型 | 考え方 | 採用内容 |

|---|---|---|

| メンバーシップ型雇用 | 人に仕事をつける | 新卒一括採用した人材を長期的に育成する |

| ジョブ型雇用 | 仕事に人をつける | 特定の職務に必要なスキルを持つ人材を採用する |

ジョブローテーションは、このメンバーシップ型雇用と相性が良い制度でした。専門性を重視するジョブ型雇用の考え方には、様々な部署を経験させるジョブローテーションは相性が悪いのです。

参考:パーソルキャリア株式会社|ジョブ型雇用に関する意識調査

理由2|ダイバーシティ推進との相性が悪いから

企業では、多様な人材が活躍する時代になりました。育児や介護を抱える社員、副業を持つ社員など、働き方も多様化しています。経済産業省もダイバーシティ推進を奨励しており、企業には柔軟な働き方への対応が求められています。

ダイバーシティ推進とは

性別、国籍、年齢、性的指向、障がいの有無、価値観など、多様な属性を持つ人材を積極的に活用することで、イノベーションを創出し、企業の持続的な成長と競争力強化につなげる取り組み。

ジョブローテーションは終身雇用を前提とした制度であり、頻繁な異動や転居を伴うことも少なくありません。育児中の社員や介護を抱える社員にとって、こうした異動は大きな負担となります。

多様な人材が活躍できる環境を作るためには、ジョブローテーション一辺倒の人材育成では対応しきれなくなってきているのです。

▼あわせて読みたい

ダイバーシティ推進について詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。企業が得られるメリットや推進方法など、詳しく解説しています。

理由3|専門性の重要度が高まっているから

ビジネス環境の変化が速く、複雑化している現代では、高度な専門知識を持つスペシャリストの需要が高まっています。特に、AI、データサイエンス、サイバーセキュリティなど、専門性の高い分野では、浅く広い知識よりも深い専門知識が求められます。

ジョブローテーションで様々な部署を経験しても、これらの分野で通用する専門性は身につきにくいのが現実です。このような背景から、ジョブローテーションは「専門性が育たない無駄な制度」と批判されることもあるのです。

グローバル競争が激しくなる中、企業には即戦力となる専門人材の確保が急務となっています。

■専門性の高い人材を採用したい方へ

ジョブローテーションだけでは専門性が育ちにくい場合、即戦力となる専門人材の採用も検討しましょう。カラフルエージェントでは、業界に精通した専門性の高い人材とのマッチングをサポートします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

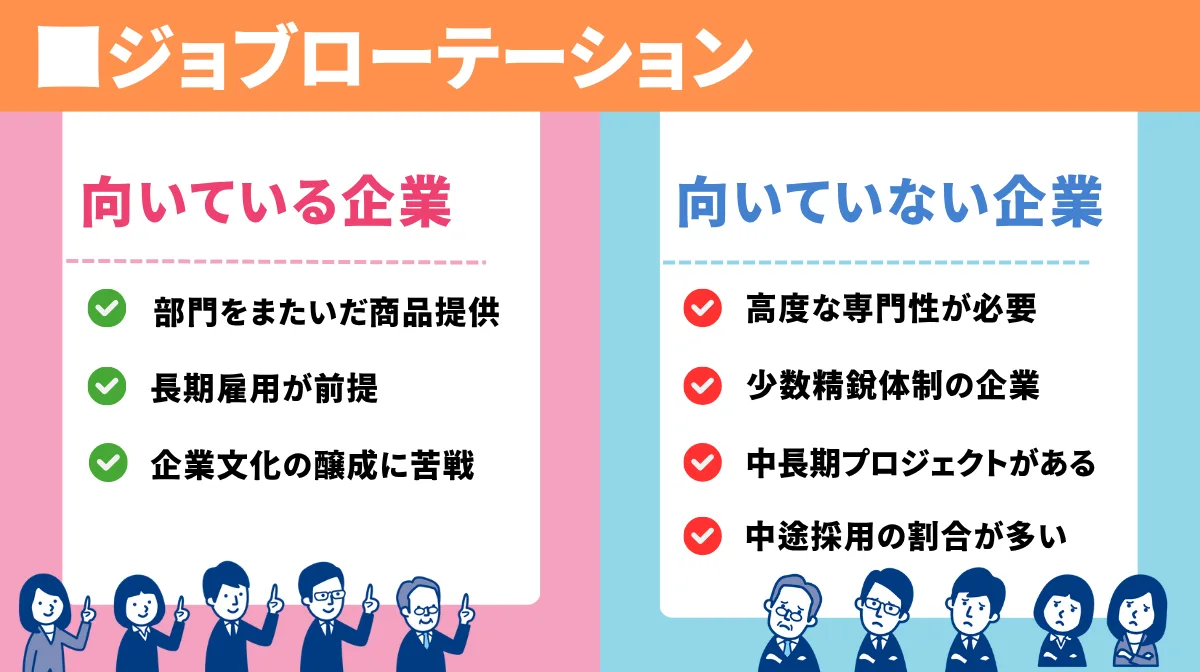

5.ジョブローテーションに向いている企業・向いていない企業

ジョブローテーションは全ての企業に適しているわけではありません。自社の特性を理解した上で、導入の可否を判断することが重要です。

向いている企業の3つの特徴

ジョブローテーションに向いている企業の特徴を、3つのポイントに分けてチェックしていきましょう。

複数部署で一つの商品・サービスを提供する大企業

企画、製造、営業、管理など、複数の部署が連携して事業を進める大企業では、ジョブローテーションが向いています。各部署の役割を理解した人材を育成することで、部門間の連携がよりスムーズになるためです。

長期雇用を前提とした人材育成を重視する企業

新卒採用を中心に、社員を長期的に育てる方針の企業には適しています。時間をかけて幹部候補を育成したい企業にとって、ジョブローテーションは効果的な手段となるでしょう。終身雇用を前提とした日本的な経営を維持している企業では、今でも有効な制度です。

企業文化の醸成・浸透に苦労しているグループ企業

複数の子会社を持つグループ企業では、企業文化の統一が課題になることがあります。グループ内でのジョブローテーションを実施することで、企業理念や価値観を共有しやすくなります。

向いていない企業の4つの特徴

次は、ジョブローテーションがあまり適さない企業の特徴です。

高度な専門性が求められる企業

以下のような、専門的な知識やスキルが不可欠な業種では、ジョブローテーションは不向きです。

- 医療・福祉

- エンジニアリング・技術系

- 法務・会計・金融

- 研究・開発

- 教育・学術など

これらの分野では専門性を深めることが競争力につながるため、一つの分野に特化した育成が必要です。

少数精鋭体制の企業

社員数が少ない企業では、一人ひとりが複数の役割や業務を兼任していることが多く、異動によって業務に穴ができるリスクが高くなります。そのため、ジョブローテーションを実施すると、短期間での穴埋めやカバー体制の構築が難しくなるでしょう。

また、少人数である分、異動者への教育・研修コストも相対的に大きくなり、業務効率や生産性に影響を与える可能性があります。

少数精鋭体制では各社員の専門性や経験に依存する部分が大きいため、適切な配置やタイミングを見極めないと、組織全体のパフォーマンス低下につながることもあります。

中長期プロジェクトを抱える企業

数年単位のプロジェクトを進めている企業では、途中で担当者が変わると引き継ぎに時間がかかり、プロジェクトの進行に支障が出ます。継続性が重要な業務では、ジョブローテーションは適していません。

中途採用の割合が多い企業

即戦力として専門スキルを持つ中途採用が中心の企業では、ジョブローテーションの効果は限定的です。異なる部署での経験が、必ずしもメリットにならないことがあるためです。また、異動による負担や熟練度低下のリスクもあり、専門性を深める施策のほうが効果的です。

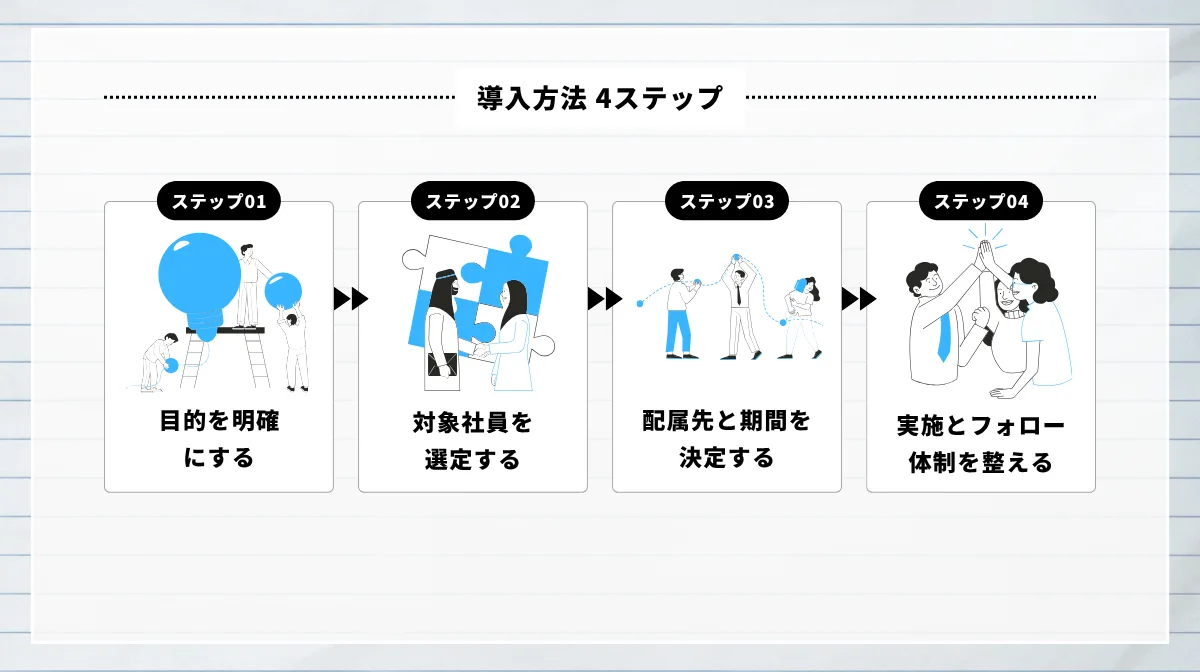

6.ジョブローテーションの導入方法を4ステップで解説

ジョブローテーションを成功させるには、計画的な導入が不可欠です。ここでは基本的な導入ステップを紹介します。

ステップ1:目的を明確にする

まず、なぜジョブローテーションを実施するのか、目的を明確にしましょう。次のような具体的な目標を設定します。

- 幹部候補を育成したい

- 部門間の連携を強化したい

- 属人化を防ぎたいなど

目的が明確でないと、異動計画が場当たり的になり、効果が期待できません。また、どのような人材を育てたいのか、理想の人材像も具体的に定義してください。目的と育成したい人材像を明確にすることで、その後の計画がスムーズに進みます。

ステップ2:対象社員を選定する

ジョブローテーションの対象者を決めます。一般的には新卒社員や若手社員を対象にすることが多いですが、幹部候補生の育成が目的なら中堅社員を対象にすることもあります。

対象者を選ぶ際は、本人のキャリア希望や適性も考慮しましょう。一方的に決めるのではなく、キャリア面談などを通じて本人の意向を確認することが大切です。また、全社員を対象にするのか、特定の層に限定するのかも決めておきます。

ステップ3:配属先と期間を決定する

育成目的に合った部署を選び、異動のルートを計画します。具体例をみていきましょう。

営業部門の

理解を深めたい

営業部への配属

全社的な

視野を持たせたい

複数の主要部門を経験

異動期間は3年程度が一般的ですが、職種や目的によって調整が必要です。短すぎると業務に慣れる前に異動してしまい、長すぎるとローテーションの意味が薄れます。

ステップ4:実施とフォロー体制を整える

実際に異動を開始する前に、受け入れ部署への説明と準備が必要です。なぜこの社員が異動してくるのか、どのようなスキルを身につけてほしいのかを共有しましょう。

また、本人には、なぜこの異動が必要なのか、キャリアにどうつながるのかを丁寧に説明し、納得感を持ってもらいます。異動後は定期的に面談を実施し、困っていることはないか、成長を実感できているかを確認しましょう。

▼あわせて読みたい

異動後のフォローには、1on1面談が効果的です。こちらの記事では、基本的な実施方法や実践ポイントを詳しく解説しています。

7.ジョブローテーションの成功企業事例

実際にジョブローテーションを効果的に活用している企業の事例を見てみましょう。成功のヒントが見つかるはずです。

ヤマト運輸の事例:現場感覚の共有

【実施内容】

すべての大卒事務新入社員が入社後2年間、配送や仕分けなどの現場業務を経験

これは、将来どの部署に配属されても、現場の大変さや顧客の声を理解した上で仕事ができるようにするためです。また、現場経験を通じて、顧客志向の姿勢が身につき、モチベーションの向上にもつながっています。

さらに、全社員が現場を知っていることで、部門間の理解が深まり、スムーズな連携が実現しているそうです。

同社の社訓「ヤマトは我なり」を体現する仕組みと言えます。

参照:日本の人事部「ヤマト運輸株式会社:現場の力で若手社員が育つ「ジョブローテーション制度」」

富士フイルムの事例:キャリアデザインとの連動

【実施内容】

社員自身でキャリアプランを考え、それに基づいてジョブローテーションを実施

富士フイルムビジネスイノベーションでは、年に1回「キャリアデザイン」という仕組みを実施しています。社員は上司との話し合いを通じて自らキャリアプランを作成し、そのプランに基づいてジョブローテーションを行います。

会社が一方的に異動を決めるのではなく、本人の希望を取り入れることで、納得感のある人材育成を実現しています。

この取り組みにより、自立的にキャリアを考える人材が育っているそうです。

参照:富士フイルムビジネスイノベーション「社員一人ひとりの強みや価値観、『働きがい』に応じた自律的なキャリア形成の実現」

双日の事例:データベース化による最適配置

【実施内容】

管理職登用までに異なる2つ以上の業務経験を必須とした

総合商社の双日では、管理職登用までに異なる2つ以上の業務を経験させる仕組みによって、従業員の積極的なジョブローテーションを推進しています。これにより、社員は短期間で成長し、組織全体の活性化にもつながっています。

ジョブローテーションによって、社員のキャリア形成と企業の競争力向上を両立させた成功事例といえるでしょう。

2020年度からは、昇格要件として必要な経験年数を短縮し、社員がより早く経験を積めるようにしています。

参照:双日株式会社「人的資本経営」

■人材データを活用した戦略的な配置を実現したい方へ

成功企業のように効果的なジョブローテーションを実現するには、適切な人材データの管理と活用が重要です。カラフルエージェントでは、企業の人材戦略をデータに基づいてサポートし、最適な人材配置と育成計画の立案をお手伝いします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

8.よくある質問(FAQ)

ジョブローテーションに関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q.ジョブローテーションの期間はどれくらいが適切?

A.3年程度で異動するのが一般的です。

3年あれば、新しい業務に慣れ、ある程度の成果を出せるようになると考えられています。ただし、職種によっては「専門性の高い部署では5年程度」「幅広く経験させたい場合は2年程度」など、柔軟な設定が求められます。

若手育成には半年〜1年で幅広い経験を、幹部候補育成には2〜3年でマネジメントを含め深く学ばせるなど、目的に応じた期間調整も必要です。

Q.ジョブローテーションを拒否された場合はどうする?

A.まずは本人からしっかり理由を聞くことが大切です。

家庭の事情、キャリアプランとの不一致など、様々な理由があるはずです。その上で、なぜこの異動が本人のキャリアにプラスになるのかを丁寧に説明し、納得感を得る努力をしましょう。どうしても難しい場合は、別の育成方法を検討することも必要です。

一方的に押し付けると、モチベーション低下や離職につながるリスクがあります。

Q.小規模企業でもジョブローテーションは可能?

A.工夫をすれば十分に可能です。

人員に余裕がない小規模企業では、大企業のようなジョブローテーションは難しいかもしれません。しかし、部署間の異動ではなく、部署内での職務変更なら可能です。例えば営業担当が営業企画も兼務するなど、工夫次第で無理なく取り入れられるでしょう。

自社の規模と状況に合わせて、柔軟に制度を設計することが重要です。

▼あわせて読みたい

こちらの記事では、小規模企業でも実践できる人材マネジメントの方法を紹介しています。戦略的な人材活用について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

9.時代に合わせた柔軟なジョブローテーション活用術

ジョブローテーションは、適切に運用すれば人材育成に大きな効果を発揮します。一方で、「時代遅れ」という批判があるのも事実です。

専門性を重視する企業には向かない場合もありますが、長期的に幹部候補を育てたい企業には今でも有効な手段といえます。大切なのは、メリット・デメリットを正しく理解し、自社の状況に合った制度設計を行うことです。

自社にとって本当に必要な制度かを見極め、従業員の納得感を得ながら、時代に合わせた柔軟な運用を心がけましょう。

■人材育成と採用を両立させたい方へ

ジョブローテーションによる内部人材の育成と並行して、即戦力となる外部人材の採用も検討しませんか。カラフルエージェントでは、企業のニーズに合わせた最適な人材をご紹介し、採用から定着までトータルでサポートいたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら