人事担当者にとって、問題社員への対応は避けて通れない課題です。業務命令に従わない、能力不足で改善意欲がない、ハラスメントを繰り返すなど、様々なタイプの問題社員が存在します。

放置すれば職場環境が悪化し、優秀な人材の離職を招くなどさまざまなトラブルに繋がりかねません。しかし、対応を誤ると不当解雇として訴えられたり、逆にパワハラで会社が敗訴したりするリスクもあります。

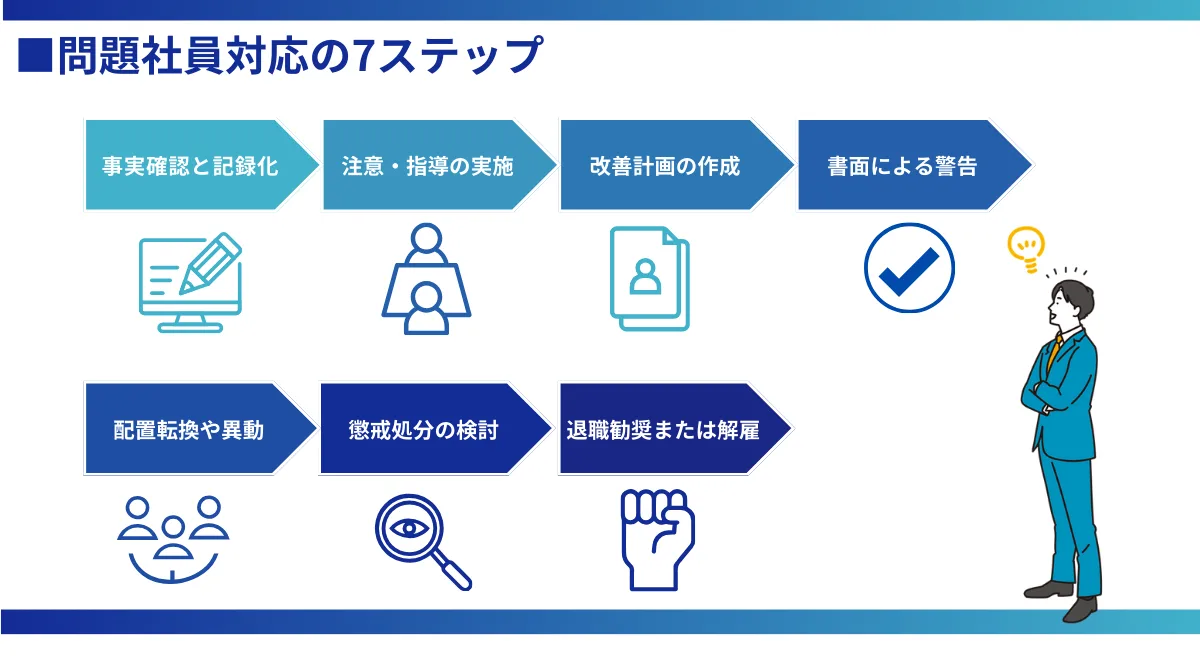

本記事では、問題社員の基本的な定義から、法的リスクを回避しながら適切に対処する7つのステップ、さらに問題社員を生まないための予防策まで、人事担当者が知っておくべき実践的な知識を解説します。

- 5つの問題社員のタイプ別特徴と、それぞれに適した対応方法

- 法的リスクを回避しながら、記録化から解雇まで段階的に進める7ステップ

- 採用段階でのスクリーニング強化や評価制度の整備など、問題社員を生まない予防策

1.問題社員とは?基本的な定義と特徴

問題社員への対応は、人事担当者にとって避けては通れない課題です。適切な理解と初期対応が、その後の展開を大きく左右します。

問題社員の定義と職場への影響

問題社員とは、下記のような様々な問題を抱え、改善されなければ雇用継続が困難な従業員を指します。

- 能力不足

- 勤務態度の不良

- 頻繁な遅刻や無断欠勤

- 業務命令の拒否

- 同僚へのハラスメント行為など

問題社員の存在は、対応に多くの労力を割かれるだけでなく、他の従業員の離職増加や会社全体の士気低下を招き、企業に重大な不利益をもたらします。

早期発見と適切な対応が、被害を最小限に抑える鍵といえます。

問題社員の代表的な5つのタイプ

問題社員は大きく5つのタイプに分類されます。

自分の権利ばかり主張するタイプ

業務命令に従わず、正論にこだわり、会社の指示を無視する

能力不足・勤務態度不良のタイプ

ミスが多く改善意欲もない

ハラスメントするタイプ

部下や弱い立場の社員へのいじめやハラスメントを繰り返す

協調性を欠くタイプ

周囲とトラブルを頻繁に起こす

不正行為をするタイプ

横領や着服などの不正行為を繰り返す

自社にどのタイプの問題社員がいるかを見極めることで、適切な対応策を選択できます。各タイプで対応方法が異なるため、まずは正確な分類が重要です。

▼あわせて読みたい

ハラスメント行為を繰り返す問題社員への対応には、法的リスクを踏まえた慎重な対処が必要です。予防策から具体的な対応方法まで、人事担当者が知っておくべき基本知識を解説しています。

2.問題社員を放置する3つの深刻なリスク

問題社員への対応を先延ばしにすることは、企業にとって大きなリスクにつながります。放置がもたらす3つのトラブルを確認しておきましょう。

職場環境の悪化と生産性の低下

問題社員を放置すると、会社の規律が急速に緩んでいきます。他の従業員も「あの人が許されるなら自分も」と考え、会社の指示や上司の指示に従わない従業員が増加するのです。

また、問題社員が会社に対して不当な要求をしたり、経営者や上司を軽視して従わない風潮が社内に広がったりするリスクも考えられます。このような環境では、チームワークが機能せず、業務効率が大きく低下する可能性があります。

【データで見る放置リスク】

米国の調査会社Gallup社の調査によると、職務に熱意のない「エンゲージメントの低い社員」が周囲に与える悪影響は深刻です。

彼らが発するネガティブな言動は、他の従業員のモチベーションを最大で18%も低下させることが分かっています。これは、企業全体の生産性に直接的なダメージを与えることを意味します。

参考:Gallup|従業員エンゲージメントとは何か?そしてそれをどのように向上させるか?・従業員エンゲージメントとエクスペリエンス

優秀な人材の離職につながる

問題社員のトラブルに嫌気がさし、優秀な従業員から辞めていくのが実態です。真面目に働く社員ほど、問題社員の存在に強いストレスを感じ、「この会社では評価されない」と判断して離職を選択します。

優秀な人材の流出は、企業の競争力低下に直結するだけでなく、新たな人材を採用するコストも増大させるでしょう。また、退職者が増えることで残された社員の負担が増し、さらなる離職を招く悪循環に陥るのです。

法的トラブルや損害賠償のリスク

問題社員を放置した結果、会社が法的責任を問われるケースも少なくありません。実際にあった例を参考にみてみましょう。

【事例】兵庫教育大学アカデミックハラスメント事件 (神戸地裁姫路支部 令和4年5月25日判決)

概要

職員のハラスメント行為に対し、大学が適切な措置を講じなかったとして、元教授が大学と加害者本人に損害賠償を請求。

判決

裁判所は大学の安全配慮義務違反を認め、大学と加害者に対し、連帯して130万円の支払いを命じた。

⇒計130万円の支払いを命じられた

このように、ハラスメントの放置は深刻な経営リスクに直結します。厚生労働省の調査によれば、過去3年間にパワーハラスメントの相談があった企業は61.6%にのぼり、企業にとってハラスメント対策は喫緊の課題となっています。

このような法的トラブルは、金銭的損失だけでなく、企業イメージの毀損にもつながります。

参照:産経新聞「「地獄を見ろ」と怒声、アカハラ放置と認定…兵庫教育大と元教授に130万円支払い命令 地裁姫路支部」・厚生労働省|「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します

■問題社員対応でお困りではありませんか?

問題社員への適切な対応は、専門的な知識と経験が必要です。カラフルエージェント ドライバーでは、採用だけでなく、入社後の定着支援や離職防止のアフターサポートも実施しています。人事労務のお悩みについても、お気軽にご相談ください。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

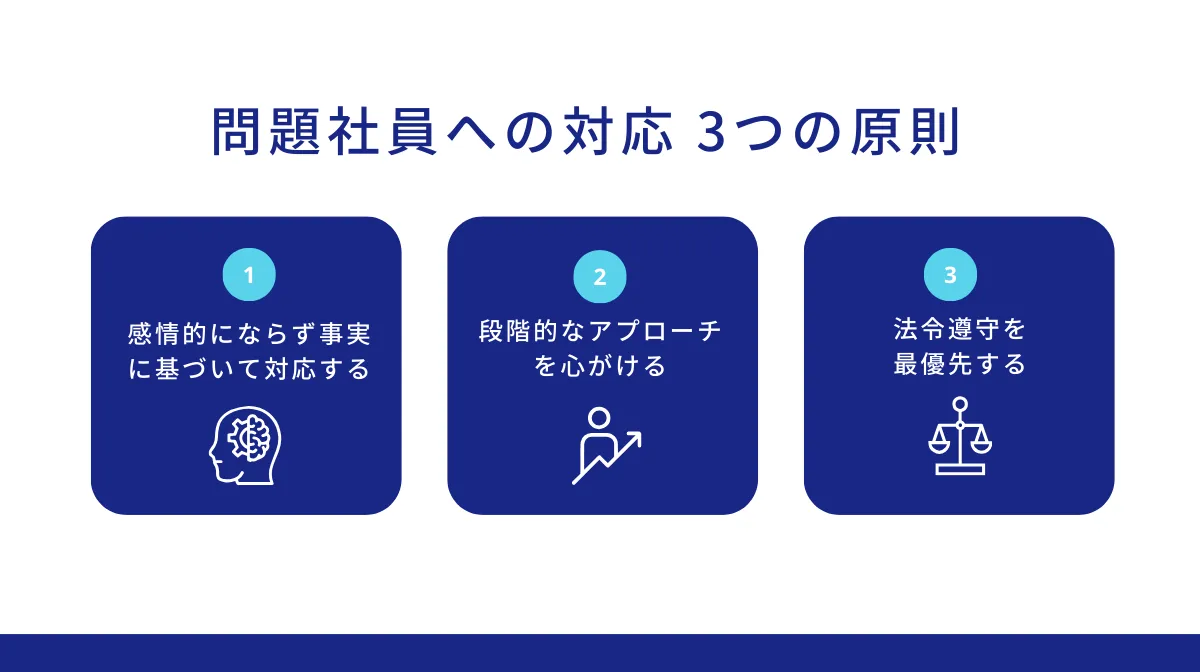

3.問題社員への対応で絶対に守るべき3つの原則

問題社員への対応を誤ると、会社側が不利な立場に立たされます。これから解説する3つの原則を守り、対応を進めましょう。

感情的にならず事実に基づいて対応する

問題社員への対応で最も重要なのは、感情を排して客観的な事実に基づき対処することです。指導の際は、感情的な言動や嫌味な言い方を避け、冷静な態度を心がけしましょう。

「今後、どのようにすべきなのか」という問題点に応じた具体的な改善方法を端的に伝えてください。

段階的なアプローチを心がける

問題社員への対応は、いきなり解雇や重い懲戒処分を科すと、不当解雇として訴えられるリスクが高まります。以下のように、少しずつ段階を踏んで進めてください。

- 口頭での注意・指導

- 書面による警告

- 懲戒処分

- 退職勧奨または解雇

各段階で本人に改善の機会を与え、その記録を残します。急いで解雇を進めると、かえって時間や費用がかかる場合もあるため、注意が必要です。

法令遵守を最優先する

どのような社員に対しても、常に法的に正しい方法で対応してください。労働基準法や就業規則を無視した対応は、後に大きなトラブルを招きます。

特に懲戒処分や解雇を検討する際は、就業規則に定められた手続きを厳格に守る必要があります。法令違反や手続き不備があると、本来正当な処分であっても無効と判断され、会社が多額の支払いを命じられることもあるのです。

対応方法に少しでも不安がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けながら、適法な対応を進めましょう。

▼あわせて読みたい

就業規則は問題社員対応の法的根拠となる重要な文書です。こちらの記事では、法改正に対応した就業規則の作成方法を詳しく解説しています。

4.問題社員対応の7ステップ実践ガイド

問題社員への対応は、7つのステップに沿って進めることで、法的リスクを最小限に抑えつつ適切に対処できます。

ステップ1:問題行動の事実確認と記録化

問題社員への対応は、正確な事実確認から始めます。5W1Hに沿って、問題行動を詳細に記録しましょう。

When (いつ)

Where (どこで)

Who (誰が)

What (何を)

Why (なぜ)

How (どのように)

記録は日時、場所、具体的な言動、目撃者や関係者の氏名なども含めて残します。メールやメモ、関係者からのヒアリング内容も保存しておきましょう。この段階での記録が、後の懲戒処分や解雇の際に重要な証拠になります。

ステップ2:本人への注意・指導の実施

記録を基に、本人と面談を行い、問題点を指摘して改善を促します。面談では感情的にならず、具体的にどの行動が問題で、どう改善すべきかを明確に伝えましょう。

【例えば】能力不足が問題となっている場合

× 新人でもそのくらいはできる

〇 この業務では…の手順で進める必要があります

このように、感情的な発言は控え、具体的な改善法を端的に伝えます。

面談の内容も記録に残し、本人に改善の意思があるか、どのような反応を示したかも記載しましょう。この段階で改善が見られれば、それ以上の対応は不要です。

ステップ3:改善計画の作成と目標設定

指導後も問題が続く場合は、具体的な改善計画を作成します。本人と話し合い、実現可能な目標を設定しましょう。

■目標設定のポイント

【内容】

「営業成績を上げる」といった曖昧なものではなく、「月に10件の新規訪問を行う」など、達成できたかどうかが明確に判断できる内容にする。

【期限】

「3ヶ月以内に達成」など具体的に設定する。

その後は、定期的にフォローアップ面談を実施し進捗を確認します。

ステップ4:書面による警告の実施

改善計画を実施しても問題行動が改善されない場合は、書面による警告を行います。警告書には、以下の項目を記載してください。

- 問題行動の具体的内容

- これまでの指導経過

- 改善されなかった事実

最後に、今後も改善されない場合は懲戒処分の対象となる旨を明記します。警告書は本人に手渡し、受領の署名をもらいましょう。書面による警告は、会社が適切な指導を行ったことを証明する重要な証拠になります。

受領を拒否された場合は、その旨を記録に残し、内容証明郵便で送付する方法もあります。

ステップ5:配置転換や異動の検討

複数の部署や職種がある会社では、配置転換により問題が解決するケースもあります。現在の業務で能力を発揮できていない従業員も、他の部署に異動することで適性が見つかる可能性があるのです。

また、特定の上司との相性が悪い場合、別の上司の下で就業する機会を与えることも有効です。ただし、配置転換は本人への嫌がらせや退職に追い込むことを目的としてはいけません。異動先でも適切な指導を行い、改善の機会を与えるよう注意してください。

ステップ6:懲戒処分の検討と実施

ここまでの対応を経ても改善が見られない場合、懲戒処分を検討します。図を参考に、問題行動のレベルに応じて適切な処分を選択しましょう。

軽

重

戒告・譴責・訓告

減給

出勤停止

降格

諭旨解雇

懲戒解雇

懲戒処分を行う際は、就業規則に定められた手続きを厳格に守り、本人に弁明の機会を与えることが必須です。処分内容は書面で通知し、本人の署名をもらってください。

ステップ7:退職勧奨または解雇の判断

懲戒処分を経ても改善されない場合、最終的に退職勧奨または解雇を検討します。

| 退職勧奨 | 会社が従業員に退職を促し、本人の同意を得て退職してもらう方法 |

| 解雇 | 会社の一方的な意思による雇用契約の終了 |

退職勧奨は本人の同意があるため法的リスクが低く、まずはこちらを試みることが推奨されます。解雇は最終手段であり、これまでの指導・警告・懲戒の記録が十分にないと、不当解雇として訴えられるリスクが高いため注意が必要です。

■解雇は法律上、厳しく制限された最終手段

会社の一方的な意思表示による解雇は、法律で厳しく制限されています。これまでの指導・警告・懲戒の記録が不十分なまま解雇に踏み切ると、労働契約法第16条に定められた「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」に該当し、解雇権の濫用として無効になるリスクが極めて高くなります。

解雇を最終手段として検討する際は、必ずこれまでの対応記録を時系列で整理し、その正当性を客観的に証明できるかを確認した上で、弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

参考: e-Gov法令検索|労働契約法 第十六条

▼あわせて読みたい

1on1面談は問題社員の早期発見と改善に効果的な手法です。定期的な対話を通じて、小さな問題が大きくなる前に対処しましょう。

■人材定着でお悩みの企業様へ

問題社員の発生を防ぐには、採用段階での見極めが重要です。カラフルエージェント ドライバーでは、企業様の求める人物像に合った候補者を厳選してご紹介。面接調整から条件交渉まで代行し、入社後のフォローも徹底しています。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

5.ケース別の具体的対応マニュアル

問題社員のタイプによって、効果的な対応方法は異なります。ここでは代表的な4つのケースを取り上げ、それぞれの対処法を解説します。

問題社員タイプ1|無断欠勤を繰り返す

≪無断欠勤が発生した場合の対応手順≫

- 本人に電話を入れて事情を聞く

- やむを得ない急な理由で欠勤する際は必ず会社に連絡するよう指導する

- 指導しても無断欠勤を繰り返す場合は、懲戒処分や解雇を検討

裁判所で解雇が正当と認められる目安は、2週間以上続く無断欠勤です。ただし、いきなり解雇するのではなく、まず警告書を送付し、それでも連絡がない場合に解雇を検討してください。

無断欠勤の日時や連絡を試みた記録は必ず残しておきましょう。

問題社員タイプ2|業務命令を拒否する

≪業務命令に従わない場合の対応手順≫

- 業務命令の内容を文書で明確化し、確認させる

- 文書化された業務命令に従う旨の誓約書を本人に提出させる

- その後も命令に従わない・誓約書を提出しない場合は、懲戒処分を検討

- 懲戒処分を受けた後も業務命令に従わない場合は解雇を検討

ただし、会社が正当な業務命令を出しているにもかかわらず、懲戒処分後も従わない姿勢を明確に示すなど、改善が見込めない場合に限り解雇が認められます。

問題社員タイプ3|ハラスメント行為を行う

≪ハラスメント行為があった場合の対応手順≫

- 被害者・加害者双方に対するヒアリング調査をする

本当にハラスメントがあったのか、どの程度のハラスメントだったのかを確認 - ハラスメントの程度に応じた処分を検討

・常習性がない場合⇒注意する程度にとどめるか、懲戒処分をするとしても戒告程度

・被害者が多数おり加害者が反省していないケース⇒降格処分を検討

過去にもハラスメントで懲戒処分歴がある従業員がさらにハラスメントを繰り返した場合は、諭旨解雇または懲戒解雇を検討しましょう。

問題社員タイプ4|能力不足

≪能力不足や成績不良な社員の対応手順≫

- 仕事ができるよう適切な指導や面談を行う

- 改善されない場合は適正にあった部署などに移動させる

これらの対応を尽くしても改善しない場合は解雇を検討しますが、未経験者と経験者では法的な扱いが異なる点に注意してください。

未経験で入社した社員

裁判では「会社が十分指導しなければ仕事ができないのも無理はない」という判断になりがち。正当な解雇と認めてもらうためのハードルは高く、繰り返し指導したが改善されなかったことについて十分な証拠を確保しておく必要がある。

経験者として入社した社員

「指導しなくても活躍できる即戦力として入社した」という考え方。十分な指導の証拠がない場合でも、本人が申告していた能力が実際にはなかったことを会社側で立証できれば、正当解雇と認められるケースがある。

▼あわせて読みたい

無断欠勤を繰り返す社員への対応には、予防策と適切な処理の両面が重要です。運送会社で実践できる具体的な予防策と、発生時の対応手順を詳しく解説しています。

6.【戦略的人事】問題社員を「作らない」ための組織的予防策

問題社員への対応は事後的なコストが非常に大きいため、そもそも「作らない」ための予防的アプローチが最も重要です。採用から育成、組織文化の醸成まで、一貫した取り組みが求められます。

採用段階でのスクリーニング強化

問題社員を生まないための第一歩は、採用段階での見極めです。面接では、過去の職歴や退職理由を丁寧にヒアリングし、前職での人間関係や勤務態度を確認しましょう。可能であれば、前職の上司や同僚からのリファレンスチェックを行い、客観的な評価を得ることも有効です。

また、試用期間を有効活用し、実際の勤務態度や能力を見極めましょう。試用期間中に問題が見つかった場合は、本採用を見送る判断も必要です。

▼あわせて読みたい

リファレンスチェックは採用段階で問題社員を見極める有効な手段です。前職での実態を把握することで、入社後のミスマッチを防ぎ、離職率の低下にもつながります。

公正で透明性の高い就業規則と評価制度

勤務成績を査定し賞与や昇給に反映させることで、従業員のモチベーションを向上させ、問題行動を減らします。また、会社の業務命令に従わなかったり、他の従業員にいじめやハラスメントを行ったりした場合は、賞与においてその従業員に不利益を与える仕組みを作ります。

査定を行う際は、事前に項目と期間を決め従業員に周知します。査定結果は面談で個別にフィードバックしましょう。

大きな問題がある社員にはあいまいな言い方を避け、問題点をはっきり伝えます。改善がなければ雇用継続が難しいことを査定記録に記し、必ず本人にも伝えてください。

管理職のマネジメント能力向上

問題社員化の兆候は、直属の上司が最初に気づくケースがほとんどです。そのため、管理職が部下の変化を察知し、適切に介入するためのマネジメント研修が不可欠です。

特に、1on1ミーティングのスキルや、傾聴力、フィードバックスキルを体系的に学ぶ機会を提供しましょう。

心理的安全性の高い組織風土の醸成

従業員が「この会社では何を言っても大丈夫だ」と感じられる心理的安全性の高い職場では、問題が表面化しやすく、早期解決につながります。

経営層からの継続的なメッセージ発信や、部署間のコミュニケーションを活性化させる施策を通じて、風通しの良い組織風土を醸成することが、根本的な予防策となります。

問題社員への対応に疲れてしまったら…

問題社員への対応は、人事担当者や管理職にとって精神的に大きな負担となります。時には、他の従業員が疲弊してしまうケースも少なくありません。

一人で抱え込まないことが最も重要です。

- 上司や経営層への相談

状況を共有し、組織としての方針を確認しましょう。 - 産業医やカウンセラーの活用

自身のメンタルヘルスを守るためにも、専門家のサポートを受けてください。 - 外部専門家(弁護士など)への委託

法的な対応を専門家に任せることで、精神的な負担を大幅に軽減できます。

会社の健全な運営のためには、まず対応するあなた自身の心身の健康が不可欠です。必要であれば、対応を一時的に他の担当者に代わってもらうなど、無理のない体制を構築してください。

■優秀な人材の採用・定着を実現したい方へ

問題社員を生まない最善の方法は、自社にマッチした人材を採用することです。カラフルエージェント ドライバーは、91%以上の有資格者から、貴社の求める人物像に合った即戦力をご紹介。入社後も定期的なフォローで定着をサポートします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

7.問題社員対応は迅速かつ適法に

問題社員への対応で最も大切なのは、「感情」ではなく「仕組み」で解決する視点です。客観的な記録、段階的なアプローチ、法令遵守という3つの原則に沿って対応すれば、トラブルを最小限に抑えられるでしょう。

重要なのは、問題発生後の対処だけでなく、採用段階での見極めや日常的なコミュニケーションによって、そもそも問題社員を生まない環境を作ることです。これは単なるリスク管理ではなく、真面目に働く従業員が報われる公正な職場を実現することでもあります。

冷静な対応と仕組みに基づく判断によって、問題を最小限に抑え、健全な組織運営を目指しましょう。

▼あわせて読みたい

労働トラブルの予防と解決には、法的知識と実践的な対応策の両方が必要です。運送会社に特化した労働トラブル対策と、2024年法改正への対応方法を具体的に解説しています。

■問題社員対応でお困りの企業様へ無料相談受付中

問題社員への対応は、企業にとって大きな負担となります。カラフルエージェント ドライバーでは、採用から定着まで一貫したサポートを提供し、人材に関するお悩みを総合的に解決します。まずはお気軽にご相談ください。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら