職場でのハラスメントは、従業員の心身の健康を害するだけでなく、企業にも深刻な影響を及ぼす重大な問題です。

2024年4月からは中小企業にもパワハラ防止法が適用され、より一層の対策が求められています。

本記事では、企業の人事担当者向けに、ハラスメントの基礎知識から具体的な予防・対応策まで、実務に役立つ情報を詳しく解説します。

- ハラスメントの8つの種類と企業が負う法的責任について

- ハラスメント発生時の具体的な対応手順と再発防止策

- 企業に求められるハラスメント防止のための体制作りのポイント

1.ハラスメントの基礎知識

社内でのハラスメント発生は、従業員のモチベーションダウンを招くだけでなく、企業イメージの悪化や採用力の低下などさまざまなデメリットをもたらします。

こうしたリスクを回避するには、企業がハラスメントに対する理解を深め、適切な対策を施さねばなりません。

ハラスメントの定義

職場におけるハラスメントの定義として、厚生労働省は以下の3要素すべてを満たすものと定めています。

職場におけるハラスメントの定義

- 優越的な関係を背景とする言動

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えている

- 労働者の就業環境を害する

参考:「ハラスメント基本情報」ハラスメントの定義|厚生労働省

たとえば、上司が部下に対し業務に直接関係がない、理不尽な理由で暴言を吐いたり暴力をふるったりして、部下が恐怖を感じ通常通りに業務を遂行できなくなる、といった状況が考えられます。

「職場」「労働者」とは

職場とは、企業などから雇用されている労働者が業務に携わる場所です。通常業務に携わるオフィスだけでなく、取引先との打ち合わせ場所や接待場所、出張先なども含まれます。

また、勤務時間外に設けられた宴席や通勤の中途でも、実質的に職務の延長であるものなら職場と判断されるので、注意しましょう。

労働者とは、企業などに雇用されているすべての従業員を指します。

正規雇用だけでなく、派遣社員やパートタイマー、アルバイトなども労働者に含まれます。

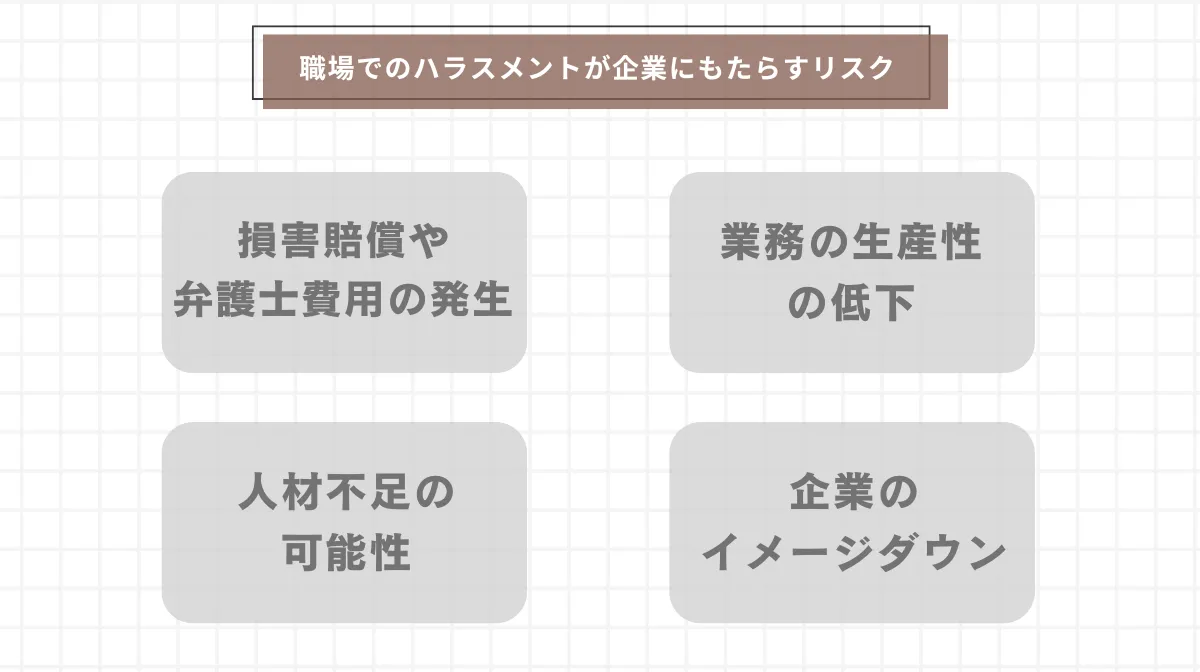

職場ハラスメントが企業にもたらすリスク

損害賠償や弁護士費用の発生、業務生産性の低下、人材不足、企業のイメージダウンなど、職場ハラスメントが企業にもたらすリスクは多々あります。

損害賠償や弁護士費用の発生

労働契約法によって、企業は従業員が安全かつ安心して働ける環境を整えるよう義務づけられています。

そのため、ハラスメントを回避する対策を施していなかった、あるいは適切な対処をしなかったとなると、従業員から安全配慮義務違反として損害賠償請求を受けかねません。

裁判となって弁護士に対応してもらえば、高額な弁護士費用が発生するおそれもあります。

業務の生産性の低下

職場でハラスメントが横行しているようでは、従業員の仕事に対するモチベーションは上がらず、生産性の低下につながります。

職場の雰囲気も悪くなるため、直接被害を受けている従業員以外のモチベーションも低下し、全体的な業績の低下につながる可能性も否めません。

人材不足の可能性

嫌がらせなどが横行し、雰囲気が悪くなっている企業で長く働きたいと考える方は稀です。被害を受けている当人はもちろん、ほかの従業員が次々と離職する可能性もあり、人材不足につながります。

人材不足によって、既存の従業員にはこれまで以上に過度な負担がかかります。その結果、過酷な職場環境から抜け出そうとさらに人材が流出すれば、業務品質や生産性の低下につながりかねません。

企業のイメージダウン

現代は、SNSなどを使って誰もが簡単に外部へ情報を発信できる時代です。万が一、パワハラなどの被害を受けた従業員がSNSで実態を外部へ発信すると、企業の大幅なイメージダウンは免れません。

そして、それに伴う取引先や顧客離れが発生し、業績が低下するおそれがあります。また、ブラック企業とのレッテルを貼られてしまうと、人材を募集しても集まらず、人材不足にも直結します。

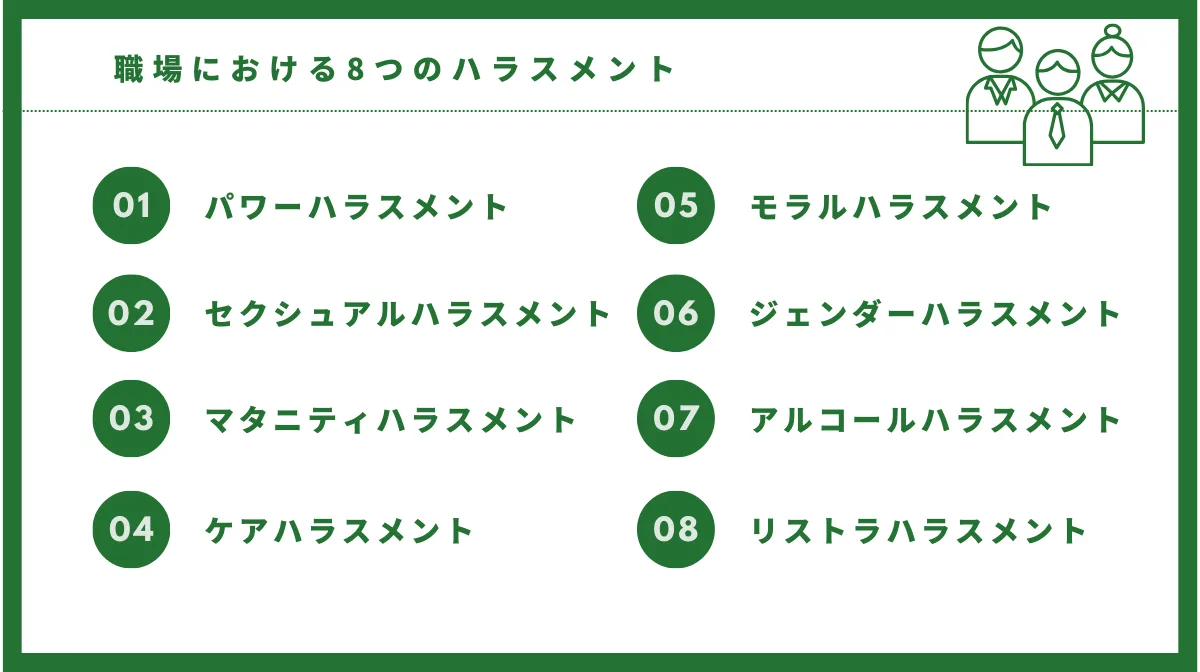

2.職場で起こりやすい8つのハラスメント

ひと口にハラスメントと言っても、さまざまな種類があります。ここでは、職場で起こりやすい8つのハラスメントとその定義を整理しました。

パワーハラスメント

パワーハラスメント(パワハラ)とは、立場が上であることを利用し、部下などへ嫌がらせを行うことです。

業務とは関係ない、もしくは行き過ぎた言動を立場が弱い者へ向け、仕事に支障を生じさせる行為です。

殴る蹴るなど身体への直接的な攻撃だけがパワハラではありません。無視する、侮辱するような発言をする、不可能なことを無理強いする、嫌がらせとして仕事を与えないなどの振る舞いもパワハラに該当します。

セクシュアルハラスメント

セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、性的な言動で相手を傷つけたり、拒否や抵抗を理由に不利益を与えたりして、業務に支障を生じさせる行為です。

たとえば、ほかの従業員がいる前で卑猥な言葉を投げかける、しつこくデートへ誘う、不要なボディタッチをするなどの行為が該当します。

ほかにも、昇進を口実に上司が部下へ性的な関係を求める、性的な関係を拒まれたことを理由に降格させる、といった行為もセクハラです。

マタニティハラスメント/パタニティハラスメント

マタニティハラスメント(マタハラ)は、女性従業員を妊娠、出産、育児に関する言動で傷つけたり、その就業環境を害したりする行為です。

一方、パタニティハラスメント(パタハラ)は、育児に関する言動で男性従業員を傷つけたり、その就業環境を害したりする行為です。

たとえば、育児休業を取得した女性従業員を降格させる、育休を取得するなら退社してほしいと伝えるなどの行為がマタハラ、育休を取得した男性従業員に「男が育児なんてする必要ないだろう」と言い放つような行為がパタハラに該当します。

ケアハラスメント

ケアハラスメント(ケアハラ)とは、介護をしている従業員に対して、嫌がらせをしたり何らかの不利益を与えたりする行為です。

たとえば、両親の介護で時短勤務制度を利用した従業員を重要なプロジェクトから外す、介護休業の取得を理由に降格させるなどの対応が該当します。

また、「あなたが親の介護で休むおかげで、ほかのメンバーに迷惑がかかっている」といった言動もケアハラにあたります。

モラルハラスメント

モラルハラスメント(モラハラ)とは、モラルに反する態度や言動で、従業員に精神的な苦痛を与える行為です。人格否定とも取れるような暴言を吐く、無視するなどの行為が該当します。

パワハラと類似しますが、モラハラはあくまで態度や言葉による嫌がらせであり、また上下関係がなくても成立します。

同僚に仕事で必要な情報を共有しない、部下が上司へ「長く働いているのに無能ですね」と嫌味を言うなどの行為もモラハラの一種です。

ジェンダーハラスメント

ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)とは、性別による固定観念に基づき行われる嫌がらせです。

「男性だから重い荷物をもつべき」「女性だからお茶くみをすべき」など、固定観念に基づき何かを強要したり、非難したりする行為です。

たとえば、男性であることを理由に無条件で力仕事をさせる、女性従業員にのみお茶くみをさせるなどの行為が該当します。また、「女性にはこの仕事を任せられない」といった言葉を投げかけるのもNGです。

アルコールハラスメント

アルコールハラスメント(アルハラ)は、飲酒に関する嫌がらせや迷惑行為です。お酒が飲めない従業員へ無理やり飲ませる、配慮に欠く言動を繰り返すなどの振る舞いが該当します。

具体的には、忘年会や新年会といった飲酒が伴う席において、同僚や部下へお酒を一気飲みさせる、お酒に弱いことをバカにする、宴席にアルコール飲料しか用意していない、などの対応が挙げられます。

リストラハラスメント

リストラハラスメント(リスハラ)とは、退職してほしい従業員に対し、自主退職させるべく行われる嫌がらせです。

企業は合理的な理由と社会的な相当性がない限り従業員を解雇できないことから、嫌がらせによって自主退職させようとするケースがあります。

具体的な手口としては、担当外や専門外の業務を大量に任せて精神的に追い込む、退職を拒否している従業員へしつこく退職を促す、能力に見あわない仕事をわざと与えるなどの方法が該当します。

上記に加えて、他にもこんなハラスメントがあります。

| 時短ハラスメント(ジタハラ) | 時短勤務や残業制限のある従業員に対して、嫌がらせをしたり、不当な扱いをしたりする行為 |

| 不機嫌ハラスメント(フキハラ) | 上司や同僚が不機嫌な態度を見せることで、周囲の従業員に精神的な苦痛を与える行為 |

| ハラスメントハラスメント(ハラハラ) | ハラスメントの被害を訴えた人に対して、更なる嫌がらせや報復行為を行うこと |

| スメルハラスメント(スメハラ) | 強い香水や体臭など、不快な匂いによって周囲の従業員に不快感を与える行為 |

| スモークハラスメント(スモハラ) | 喫煙者が非喫煙者に対して配慮に欠ける行為や、タバコの臭いで不快感を与える行為 |

3.運送業で起こりやすいハラスメントはパワハラ

運送業では上司から部下への、殴る蹴るといった暴行や言葉による攻撃、過度な仕事の押しつけといったパワハラが起こりやすい傾向があります。

殴る・蹴るなどの暴行

部下や新人に対してなされる、身体を殴る・蹴るといった暴行はれっきとしたパワハラです。

運送業では、納期の厳しさや長時間労働によるストレス、厳しく指導するという業界体質などの理由から、こうしたハラスメントが発生するケースは珍しくありません。

身体への直接的な攻撃は、いうまでもなく従業員の健康を害します。怪我をした従業員が休業する、離職するといったリスクもあるため、決して見逃すことはできません。

言葉による攻撃

部下に対し、「死ね」や「無能」「辞めてしまえ」などの暴言を吐くのもパワハラです。

ほかの従業員がいる前でしつこく嫌味を言う、本人が嫌がるようなことをメールやLINEで伝えるなどの行為もパワハラに該当します。

言葉による精神的な攻撃は、従業員のモチベーション低下に直結します。場合によっては心を病んでしまい、休業や離職につながるリスクも生じかねません。

過度な仕事の押しつけ

現実的にこなせないような量の仕事を押しつけるのもパワハラです。

まだ入社して間もない従業員にベテランでも困難な仕事を押しつけたり、膨大な量の業務を限られた時間で終わらせるように強要したりすることは避けなければなりません。

押しつけの具体例としては、従業員に対して1人では運べないような重量物の運送を命じる、膨大な量の荷物を1人でトラックへ積み込むよう指示するなどが挙げられます。

▼あわせて読みたい

運送業界におけるパワハラへのイメージは残念ながら払拭できていません。以下の記事では運送業界におけるパワハラの実態と影響、法的リスク、効果的な防止策を詳しく解説しています。

4.企業が知っておくべきハラスメントの法的責任

ハラスメントが横行しているにもかかわらず放置すると、企業にも法的責任が生じます。以下、ハラスメントに関連する法律と、違反した際の罰則などを整理しました。

労働安全衛生法

労働安全衛生法は、労働者の健康や安全を守り、快適な職場環境の構築を促進するため制定された法律です。

同法では労働者が安全に、かつ安心して働けるよう、安全や衛生関連の管理者及び責任者を設置する義務について明記されています。

同法に違反すると、ハラスメントを行った本人だけでなく、会社も罰せられます。また、行政処分だけでなく刑事罰の対象にもなるため注意が必要です。

場合によっては、行為者本人には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、会社には50万円以下の罰金が科せられます。

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)

パワハラ防止法では、事業主が負うべきパワハラの防止、対応の責務を定めています。

法改正に伴いパワハラを防止するための措置が企業に義務づけられ、大企業は2020年6月から、中小企業は2024年4月から措置が義務化されました。

パワハラを防止するための具体的措置

- パワハラに関する方針の明確化と従業員への周知

- パワハラ相談に向けた体制の整備

- 相談後の迅速かつ適切な対応

同法に違反しても罰則はないものの、必要に応じて指導や勧告の対象となり、場合によっては企業名が公表されます。

参考:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の2、第33条第1項|e-Gov

男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法には、性的な事柄に絡むハラスメントの防止についても規定が設けられています。

セクハラによって従業員が不利な労働条件のもとで働かなくてはならなくなったり、職場環境が悪くなったりしないように、防止措置の実施が義務づけられています。

厚生労働大臣は企業に対し、必要に応じて報告を求めるほか、助言や指導などを行います。

報告の要求に応じなかったり虚偽の報告をしたりした場合、罰として20万円以下の過料が科される点に注意しなければなりません。

また、違反に対してなされた勧告に従わなければ、企業名を公表される可能性があります。

参考:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第5条~第9条、第11条~第11条の4、第29条第1項、第30条、第33条|e-Gov

育児・介護休業法

育児・介護休業法は、育児や介護が必要な方を支援し、仕事と家庭を両立させられるようさまざまな規定を盛り込んだ法律です。

同法の第25条には、職場での育児休業などに関するハラスメント問題を解決すべく、適切な体制の整備と管理上で必要な措置をとるよう定められています。

同法に違反した場合、都道府県労働局長や厚生労働大臣から報告を求められたり、指導・勧告を受けたりする可能性があります。

また、勧告に従わなかった際には企業名を公表されるリスクがあるほか、求められた報告をしなかったり虚偽の報告をしたりした場合には20万円以下の過料が科されるので、注意が必要です。

参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第25条、第56条、第56条の2、第66条|e-Gov

その他の法的責任

行為の内容によっては、上記の法律だけでなく刑法や民法に抵触するおそれがあります。たとえば、刑法なら名誉棄損罪や暴行罪、傷害罪、不同意わいせつ罪、民法なら不法行為などが挙げられます。

こうした形で、職場でのハラスメントはさまざまな法律に抵触するおそれがあるだけでなく、企業イメージや生産性の低下、従業員の離職など数々のリスクを招くことを覚えておかねばなりません。

参考:

刑法 第230条、第208条、第204条、第176条|e-Gov

民法 第709条|e-Gov

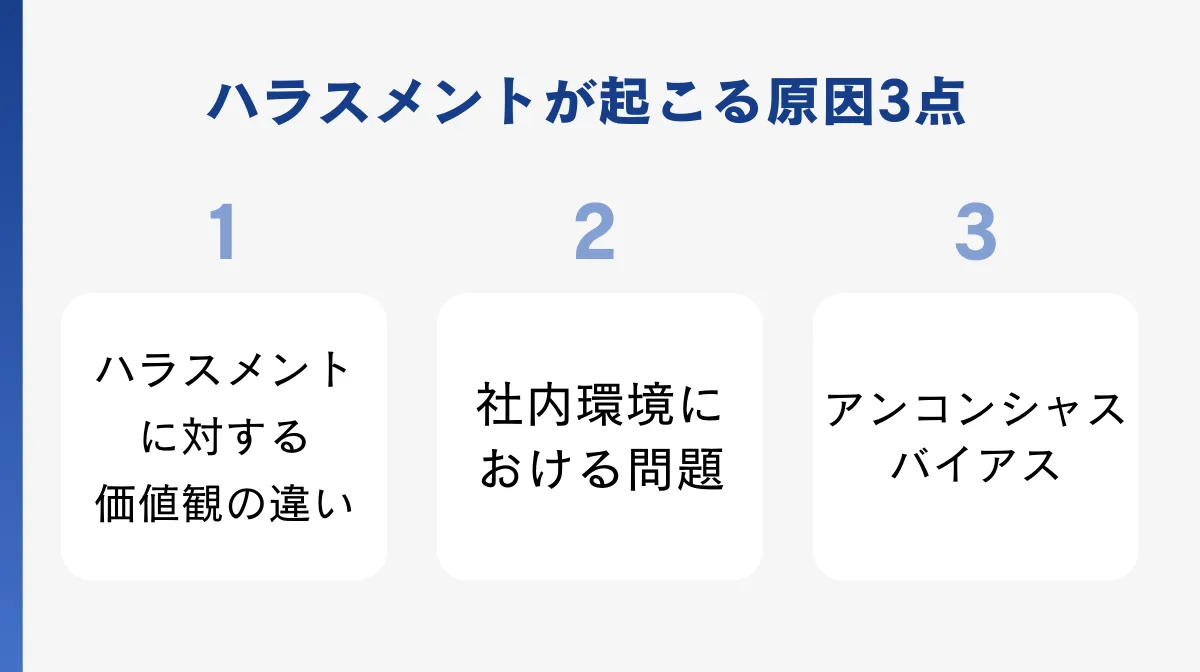

5.ハラスメントが起こる原因とは

職場でのハラスメントを防ぐには、そもそもなぜそうした問題が起きるのか原因を理解しておかねばなりません。

主な原因としては、ハラスメントに対する価値観の違いや社内環境の問題、アンコンシャス・バイアスが挙げられます。

ハラスメントに対する価値観の違い

時代とともに価値観は大きく変化します。かつては何も問題ないとされてきたことが、現代では大きな問題として取りあげられるケースも珍しくありません。

男女差や世代差によって生じる価値観の違いこそ、ハラスメントが発生する理由のひとつです。

「これくらい問題ないだろう」「昔はこれくらい当たり前だった」といった思い込みや価値観の違いがハラスメントに発展します。

社内環境に問題がある

社内環境に何かしらの問題があり、ハラスメントが常態化してしまうケースも少なくありません。

たとえば、上司が部下を理不尽に怒鳴りつけるのが当たり前のようになっている職場では、ほかの従業員にとってもそれが日常的な光景となってしまい、パワハラが横行するケースが考えられます。

また、成果主義が強い職場もハラスメントが発生しやすい傾向があります。

成果を上げる従業員こそ正義である、成果さえ出せば何をしても許される、といった雰囲気の職場で、成果を出している従業員がパワハラまがいのことをしても見て見ぬふりをされ、いつしかそれが当たり前となってしまうような形です。

アンコンシャス・バイアス

アンコンシャス・バイアスとは、無意識下での思い込みや偏見を意味します。過去の経験や価値観などをもとに形成され、日常の言動にも大きな影響を及ぼす観念です。

かつては、男性が外で働き女性は家事や育児を担当する、という役割分担が社会において一般的でした。そのため、現在でも「育児や家事は女性がやるべき」と考える方は一定数存在します。

このような偏見、思い込みがあると、たとえば育児休業を取得しようとする男性従業員に対し、「なぜ奥さんに育児を任せないんだ」といった発言をしてしまいがちです。

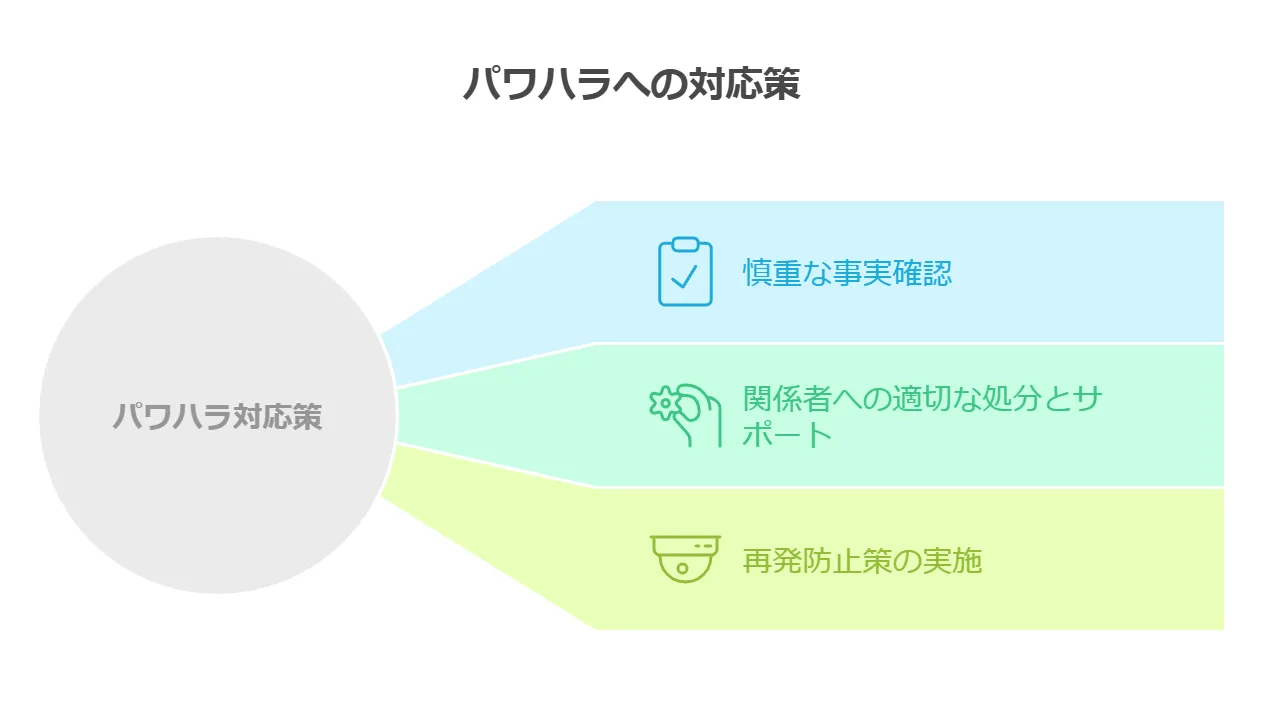

6.社内でパワハラが発生してしまったら

社内でパワハラが発生しているにもかかわらず何の対処もしないと、法律違反となるおそれがあるほか、さまざまなリスクも招きます。

もしパワハラが発生したのであれば、速やかに事実確認を行ったうえで、必要な措置を講じましょう。

事実確認を慎重に行う

パワハラへの適切な対処を行うためにも、まずは事実確認が必要です。被害に遭った従業員だけでなく、パワハラを行ったと指摘された人やほかの従業員からも事情を聞き取りましょう。

なお、パワハラの事実確認は慎重に、かつ被害に遭った方へ配慮しつつ取り組むことが大切です。

聞き取りの際には、いつ、どこで、誰が、どのような行為に及んだのかなど、具体的で正確な情報をヒアリングしましょう。

関係者に対して措置を講じる(処分・サポート)

パワハラに関わった当人たちへの適切な処分とサポートが求められます。

パワハラ被害を受けた従業員のなかには、今後行為者と同じ部署で働きたくないと考える方もいるはずです。このようなケースでは、2人を配置転換で引き離したうえで、被害者の心のケアも行いましょう。

一方、行為者には何かしらの処分が必要です。パワハラ行為の内容を精査したうえで、降格や異動、場合によっては懲戒処分も検討しましょう。

再発防止策を実施

パワハラが再発しないよう、防止策の立案と実施に取り組みましょう。再発防止策に取り組まないと、再び同じようなパワハラ行為が発生しかねません。

パワハラに関する社内規定を策定する、従業員に対しパワハラに関する教育を徹底するなど、適切な防止策の実施が求められます。

また、起きたパワハラの内容や処分を、関係者のプライバシーに配慮しつつ社内に周知することで、注意喚起にもなります。

7.ハラスメント事案発生時の対応手順

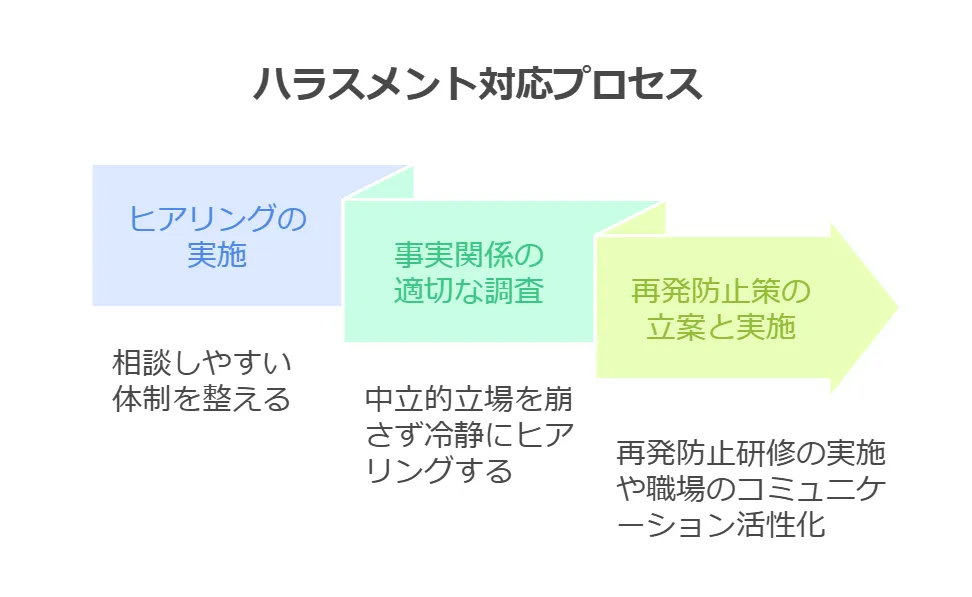

ハラスメント事案が発生した際には、以下の手順で速やかに対応を進めましょう。

初動対応の重要ポイント

ハラスメント発生時の初動対応として、ヒアリングの実施が挙げられます。あらかじめ相談窓口を設け、いつでも気軽に相談できる体制を整えておくと、従業員からのヒアリングを進めやすくなります。

対面でヒアリングを実施する際には、プライバシーに配慮できる部屋なども用意しておきましょう。

事実関係の適切な調査方法

事実関係を調査する際には、行為者と被害者だけでなく、ほかの従業員からも話を聞きましょう。

また、事実確認時には中立的な立場を崩さず、冷静に話を聞き取ることが大切です。

ただし、第三者にもヒアリングする場合、ハラスメント事案の情報がほかの従業員へ広がるおそれがあります。そこで、守秘義務も徹底させましょう。

再発防止に向けた施策

問題が再発しないよう、防止策の立案と実施に取り組みます。

行為者をはじめとした従業員への再発防止研修の実施や、事案発生時における注意喚起のメッセージ配信、職場のコミュニケーション活性化に向けた取り組みなどが、具体的な施策として挙げられます。

8.ハラスメント防止のために

ハラスメントを未然に防ぐため、ハラスメントに対する方針の明確化と相談窓口の設置を進めましょう。また、ハラスメントを正しく理解し、従業員への周知を徹底するのも大切です。

企業のハラスメントに対する方針を明確化

まず、ハラスメントに対する企業の方針を明確にして周知しましょう。ハラスメントを行った従業員に下す処罰の内容など、ルールや規定を明確化することからスタートします。

ただ、ルールや規定を明確化しても、従業員に知られなければ意味がありません。決めた内容を周知する取り組みも求められます。

相談窓口の設置

ハラスメント被害を受けている被害者のなかには、誰にも相談できず悩んでいる方もいます。被害に遭ったときすぐ相談できるよう、専用窓口の設置を進めましょう。

対面だけでなく、電話やメール、LINEなど複数の窓口を用意すると、相談する従業員の心理的ハードルも下げられます。

窓口を設置するだけでなく、相談者に対し適切な対応を行える担当者を配置するのも重要です。現状で社内に適任者がいないのなら、社外研修なども利用して担当者にはスキルや知識を身につけてもらいましょう。

ハラスメントの正しい理解とその周知

ハラスメントをしてしまう方のなかには、「まさかこんなことがハラスメントになるとは思わなかった」といった方もいます。

こうした認識を改めるためにも、ハラスメントに対する正しい知識を従業員に身につけてもらいましょう。

ハラスメントの定義や事例などをきちんと共有し、状況に応じて講習や勉強会などを開催してみるのも有効です。

9.働きやすい職場づくりに不可欠なハラスメント対策

職場でのハラスメントは、従業員の心身の健康を損なうだけでなく、企業の存続にも関わる深刻な問題です。

企業には、明確な方針の策定、相談窓口の設置、適切な研修の実施など、具体的な防止策を講じることが求められています。

また、万が一ハラスメントが発生した際には、迅速かつ適切な対応と、再発防止に向けた取り組みが不可欠です。

すべての従業員が安心して働ける職場づくりのため、継続的なハラスメント対策の推進が重要となります。