ビジネスの世界で成功を収めるためには、単なるスキルや知識だけでなく、人間関係の質が大きな影響を与えます。

特に「ラポール」と呼ばれる深い信頼関係の構築は、組織の業績向上に直結する重要な要素です。

本記事では、ラポールの本質的な意味から実践的なテクニック、組織への導入事例まで徹底解説します。明日から使える3ステップ実践プランも紹介します。

- ラポールとは何か、一般的な信頼関係との違い、ビジネスにおける重要性

- ラポール形成がもたらす具体的効果と企業事例

- 明日から実践できるラポール形成のテクニックと落とし穴を避けるためのポイント

1.ラポールとは?意味と語源を徹底解説

ビジネスの成功において、人間関係の質は成果に直結します。特に組織内外での信頼関係構築は、業績向上の鍵となる要素です。

この章では、多くのビジネスパーソンが耳にする「ラポール」という言葉の本質的な意味と背景について解説します。

ラポールの基本的な意味と心理学的背景

心理学の分野では、カウンセラーと患者の間の信頼関係を表す専門用語として使われてきました。この関係性の中核にあるのは、相互の受容と理解です。

心理学者カール・ロジャースが提唱した「無条件の肯定的配慮」の概念にも通じるもので、相手をありのまま受け入れる姿勢がラポール形成の土台となります。

ラポールが確立された関係では、お互いが安心して本音を話せる環境が生まれ、コミュニケーションの質が飛躍的に向上します。

脳科学的にも、信頼関係が構築されると「オキシトシン」というホルモンが分泌され、相手への共感性や協力関係が促進されることが明らかになっています。

参考:厚生労働省|働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳

ビジネスシーンで使われるラポールの現代的解釈

現代のビジネス環境では、ラポールは単なる人間関係の潤滑油を超え、組織の生産性や創造性を高める重要な要素として認識されています。

- 営業の現場では…顧客との信頼関係構築が成約率に直結する

- チームマネジメントでは…メンバー間のラポール形成がプロジェクトの成功を左右する

特に注目すべきは、リモートワークが普及した現代においても、オンライン上でのラポール形成が可能であり、その重要性はむしろ増しているという点です。

ZoomやTeamsなどのビデオ会議ツールを活用する際も、画面越しでも相手の表情や声のトーンに敏感に反応し、共感を示すことでラポールを築くことができます。

さらに、異文化コミュニケーションの場においても、相手の文化的背景を尊重し、理解しようとする姿勢がラポール形成の第一歩となるのです。

一般的な信頼関係とラポールの違い

ビジネスの場での一般的な信頼関係とラポールには、重要な違いがあります。

例えば、商談の場で相手が提案内容に頷いたとしても、そこにラポールがなければ、表面的な同意に過ぎない可能性があります。

一方、ラポールが形成されていれば、相手は提案の内容だけでなく、提案者自体に対して心理的な親近感を抱き、よりポジティブな反応を示すでしょう。

また、一般的な信頼関係は目的達成のための手段として意識的に構築されることが多いのに対し、ラポールはより自然発生的で、相互理解によって醸成される点も大きな違いです。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

2.ラポール形成がもたらす5つの具体的効果

組織におけるラポールの形成は、業務効率や成果に直接的な影響をもたらします。その効果は数字として現れる定量的なものから、組織の雰囲気といった定性的なものまで多岐にわたります。

ここでは、企業内でラポール形成を促進することで得られる5つの主要な効果について詳しく解説します。

コミュニケーションの質と効率が飛躍的に向上する

ラポールが形成された環境では、コミュニケーションの質と効率が著しく向上します。

研究によれば、ラポール形成が確立された職場環境では、コミュニケーションの質と効率が向上し、誤解や摩擦が減少することが示されています。

チーム内の信頼関係が強化されると、情報共有がスムーズになり、作業の手戻りが減少するため、プロジェクトの進行速度が向上する傾向があります。

また、リモートワーク環境においても、ビデオ会議の冒頭に短い雑談の時間を設けるなど、ラポール形成を意識したチームでは、情報の伝達精度が向上し、タスクの完了率が高まることが複数の組織研究で確認されています。

さらに、ラポールがあれば難しい話題や意見の相違があっても建設的な議論が可能となり、より質の高い意思決定が行えるようになるのです。

相手の本音を引き出し潜在ニーズを発見できる

ラポールが形成された関係では、相手が安心して本音を話せるようになるため、表面化していない潜在的なニーズや課題を発見しやすくなります。特に営業や顧客対応の現場では、この効果が業績向上に貢献します。

顧客との間にラポールが形成されていると、「実はこんな課題を抱えている」「本当はこういうサービスを探している」といった核心的な情報を引き出せる可能性が高まります。

多くの営業現場では、信頼関係構築に焦点を当てたトレーニングプログラムを実施することで、顧客ニーズの発見率向上や追加受注の増加といった成果が報告されています。

組織内においても、上司と部下の間にラポールがあれば、部下は失敗や困難についても率直に相談でき、早期に問題解決に取り組むことができるでしょう。

このように、相手の本音を引き出す力は、ビジネスチャンスの拡大や問題の早期発見・解決に大きく貢献するのです。

チーム全体の組織力と結束力が強化される

ラポール形成は個人間の関係だけでなく、チーム全体の組織力と結束力を高める効果があります。チームメンバー間にラポールが形成されると、互いの強みや弱みを理解し、補い合う協力体制が自然と生まれます。

Googleが行った「Project Aristotle」という研究では、高パフォーマンスを発揮するチームの共通点として「心理的安全性」の存在が明らかになりましたが、これはラポール形成の重要な要素です。

心理的安全性が確保されたチームでは、メンバーが失敗を恐れず新しいアイデアを提案できるため、イノベーションが生まれやすくなります。

また、ラポールの強いチームでは、困難な状況でも互いをサポートし合う文化が醸成され、高ストレス環境でも結束力を維持できます。

多くの企業では、部門間のラポール形成を促進するクロスファンクショナルな活動を導入することで、部門間の協力が活性化し、業務プロセスの効率化につながっているケースが報告されています。

業務効率と成果が目に見えて改善する

ラポール形成がもたらす効果として、業務効率と成果の目に見える改善が挙げられます。

信頼関係に基づいた円滑なコミュニケーションは、業務プロセスの無駄を削減し、意思決定の迅速化につながることが多くの組織研究で示されています。

ソフトウェア開発などの協働作業が重要な現場では、チーム内のラポール形成に重点を置くことで、開発効率の向上やエラー率の低減といった効果が報告されています。

これは、メンバー間のコミュニケーションがスムーズになり、問題の早期発見と解決が可能になるためと考えられます。

また、営業部門においては、チーム内でのラポール形成が情報共有や成功事例の横展開を促進し、全体の成約率向上に寄与することがあります。

さらに、異なる部門間でラポールが形成されると、部門の壁を越えた協力が生まれ、組織全体のシナジー効果が高まることが期待できます。

このように、ラポール形成は様々な形で業務効率と成果の改善につながる可能性があります。

社員の定着率と満足度が向上する

ラポール形成は社員の定着率と満足度に顕著な影響をもたらします。上司や同僚との間に良好なラポールが形成されている職場では、社員の帰属意識が高まり、離職率の低下につながる傾向があります。

ギャラップ社の調査によれば、「職場で親友がいる」と回答した社員は、そうでない社員と比較して職場エンゲージメントが大幅に高いという結果が出ています。

これはラポール形成がもたらす効果の一例です。人材確保が困難な現代のビジネス環境において、社内の良好な人間関係構築は企業の持続的成長に重要な意味を持ちます。

さらに、ラポールのある職場環境では社員のストレスレベルが低下し、メンタルヘルスの問題が減少する可能性が高いため、休職率の低下や生産性の向上にも寄与することが期待できます。

良好な人間関係が形成された職場は、新たな人材の獲得においても大きなアドバンテージとなり得るのです。

▼離職率の計算方法とは?

以下の記事では、離職率の計算方法と改善策を人材定着に悩む運送会社向けに解説しています。ドライバーの定着率を高める具体的な施策や、業界の成功事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

3.企業内でラポール形成が特に重要な3つの場面

企業活動において、ラポール形成が特に効果を発揮する場面があります。日常的なコミュニケーションでも重要ですが、特に重要度が高いのは、人材育成や評価に関わる場面です。

ここでは、企業内でラポール形成が特に重要となる3つの代表的な場面について詳しく解説します。

管理職と現場スタッフの距離を縮める1on1ミーティング

1on1ミーティングは、管理職と部下の間のラポール形成に最適な機会です。定期的に行われるこの個別面談では、業務の進捗確認だけでなく、部下の成長支援やキャリア開発についての対話が行われます。

効果的な1on1ミーティングでは、管理職が部下の話に耳を傾け、共感を示すことで信頼関係が深まります。

具体的なアプローチとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 会議の冒頭で業務以外の話題で雑談する時間を設ける

- リラックスした雰囲気づくりを心がける

- 「今週はどんな課題がありましたか?」といった開かれた質問を活用する

- 部下が自身の考えを自由に表現できる場を提供する

多くの人事調査研究では、定期的な1on1ミーティングを実施している組織では、社員のエンゲージメントが向上し、離職率が低下する傾向が報告されています。

このように、1on1ミーティングは組織のパフォーマンス向上につながる重要なラポール形成の場として注目されているのです。

▼効果的な1on1とは?

1on1とは?以下の記事では、ドライバーのための1on1について、基本的な実施方法から具体的な活用ポイント、期待される効果まで解説しています。ぜひ参考にしてください。

新人教育・指導でのつまずきを防ぐメンタリング

新人教育やメンタリングの場面では、ラポール形成が学習効果と定着率に大きく影響します。

新入社員は不安や緊張を抱えていることが多く、メンターとの間に良好なラポールが形成されていれば、質問や相談がしやすくなり、学習プロセスが効率化されます。

効果的なメンタリングのポイント

- 新入社員の背景や興味関心を理解する

- 共通点を見つけることからラポール形成を始める

- 小さな成功を認め、前向きなフィードバックを与える

- 自信とモチベーションを高める働きかけを行う

人事・組織開発の研究では、メンターとメンティーの相性を考慮したマッチングプログラムが、研修の効果向上や早期離職防止に寄与すると報告されています。

このように、新人教育の場面でのラポール形成は、人材育成の効率と効果を高め、組織の持続的成長を支える基盤となるのです。

▼メンタルヘルスを守るために

以下の記事では、運送業界におけるドライバーのメンタルヘルス対策について、ストレス要因の把握から具体的な支援プログラムまで人事担当者向けに詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

評価面談で真の能力と意欲を引き出す対話

評価面談は、社員のパフォーマンスを評価するだけでなく、成長を促進する重要な機会です。この場面でラポールが形成されていないと、社員は防衛的になり、真の課題や成長意欲を表現しにくくなります。

一方、ラポールが確立された評価面談では、率直な対話を通じて、社員自身が気づいていない強みや改善点を発見することができます。効果的な評価面談のポイントとしては以下のようなものが挙げられます。

- 成果や努力を具体的に認めることから始める

- 改善点については「どうすれば一緒に解決できるか」という協力姿勢で臨む

- 相互の信頼関係に基づいた率直な対話を促進する

- 長期的な成長視点からフィードバックを行う

人材開発の専門家によれば、評価者と被評価者の間に良好なラポールが形成されている場合、フィードバックの受け入れ率が高まり、その後の行動変容も生じやすいとされています。

このように、評価面談におけるラポール形成は、社員の潜在能力を最大限に引き出し、組織全体の成長につなげる鍵となるのです。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

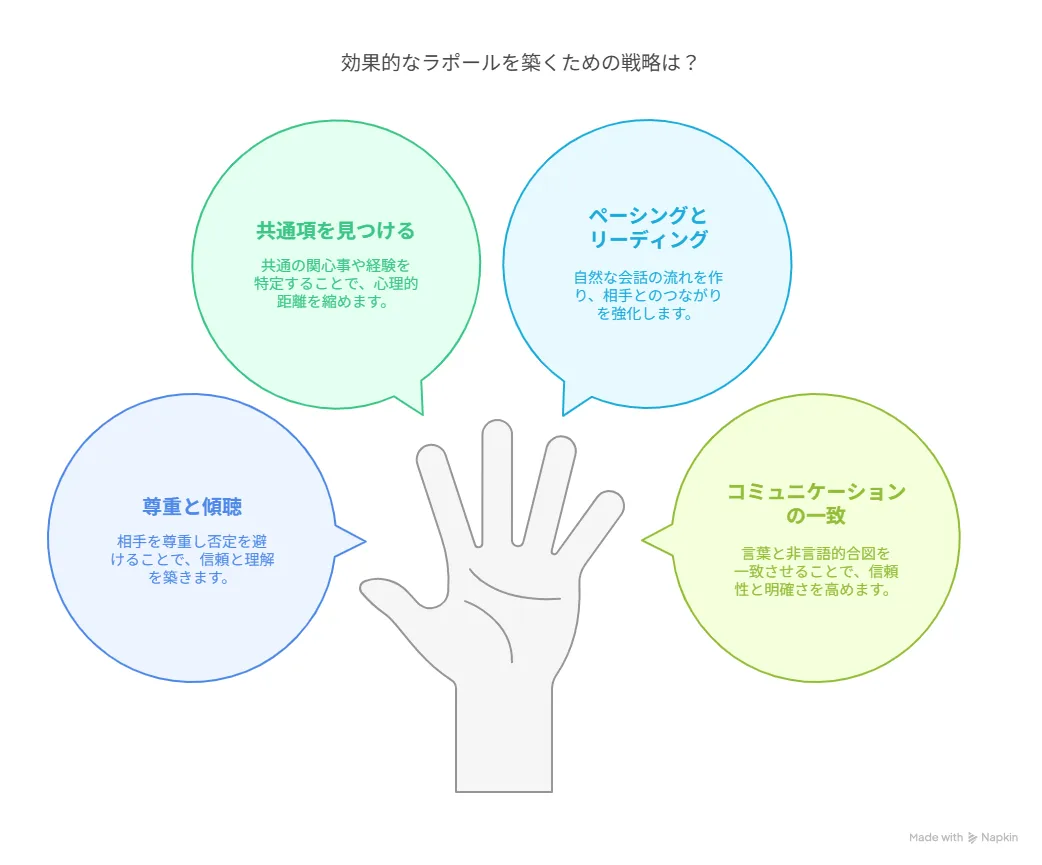

4.信頼関係構築の基礎となるラポール形成の4原則

ラポール形成には、効果的なアプローチと基本原則があります。表面的なテクニックだけでなく、相手との真の信頼関係を構築するための深い理解が必要です。

ここでは、ラポール形成の土台となる4つの基本原則について、実践的な視点から解説します。

相手を尊重し否定を避ける積極的傾聴

ラポール形成の最も基本的な原則は、相手を尊重し積極的に耳を傾けることです(積極的傾聴)。

相手が話している最中に、自分の意見を準備したり、話を遮ったりせず、全身全霊で聞くことが重要です。

また、「それは違うと思います」といった否定的な表現を避け、「その視点は興味深いですね。こういう見方もあるかもしれません」といった受容的な表現を心がけましょう。

アメリカの心理学者カール・ロジャースは、積極的傾聴には「無条件の肯定的配慮」が重要だと指摘しています。これは、相手の価値観や感情をそのまま受け入れる姿勢を意味し、ラポール形成の土台となります。

ビジネスシーンでは、会議や商談で相手の意見を否定せず、まずは理解しようとする態度が、信頼関係構築につながるのです。

共通項を見つけて心理的距離を縮める

人は自分と似た価値観や経験を持つ相手に親近感を抱きやすい心理的特性があります。これを「類似性の原理」と呼び、ラポール形成において重要な要素です。

共通項を見つけることで、「この人は自分と似ている」という感覚が生まれ、信頼関係が築きやすくなります。

実践的なアプローチとしては、初対面の会話で趣味や出身地、好きな映画や音楽など、個人的な話題を少し取り入れることが効果的です。

例えば、「私も同じ大学の出身です」「そのレストラン、私も大好きです」といった共通点を見つけると、相手は無意識のうちに親しみを感じます。

一方で、共通項が見つからない場合は、相手の興味や価値観に純粋な関心を示すことでも心理的距離を縮められます。

「その趣味について詳しく聞かせてください」といった質問を通じて、相手の世界に入り込む姿勢を示すのです。ビジネスの場では、業界知識や共通の課題認識なども重要な共通項になります。

ペーシングとリーディングで自然な会話の流れを作る

ペーシングとリーディングは、コミュニケーションを通じてラポールを形成するための効果的な手法です。

ペーシングとは

→相手の話すペースやトーン、使う言葉に合わせることで、相手に安心感を与える技術

例えば、相手がゆっくり話す人であれば、こちらも少しペースを落として話すことで、会話がスムーズになります。

リーディングとは

→ラポールが形成された後に、会話の方向性を少しずつ導いていく技術

「その考え方は素晴らしいですね。それを踏まえて、次はこのような視点も考えてみませんか?」といった形で、相手の意見を尊重しながら、新しい方向性を提案します。

NLPの創始者の一人であるリチャード・バンドラーによれば、ペーシングとリーディングのバランスが取れた会話では、相手は無意識のうちに「この人は自分を理解してくれている」と感じるといいます。

営業や交渉の場面では特に、まずペーシングで信頼関係を構築し、その後リーディングで提案へと導くアプローチが効果的です。

言葉と非言語コミュニケーションの一致

ラポール形成において、言葉と非言語コミュニケーションの一致は信頼性を高める重要な要素です。

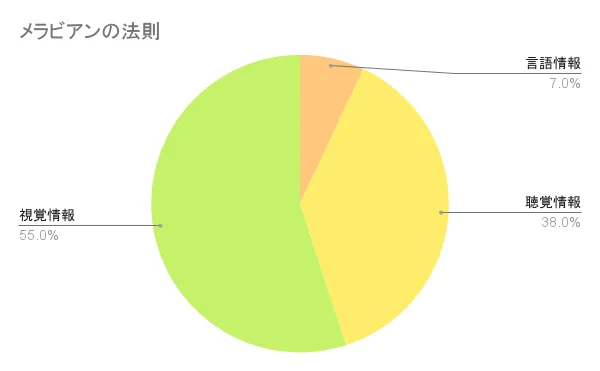

心理学者アルバート・メラビアンの研究によれば、対面コミュニケーションにおいて、言葉の内容は全体の影響力の7%に過ぎず、声のトーンが38%、表情や姿勢などの非言語要素が55%を占めるとされています。

つまり、言葉で肯定的なことを伝えても、表情や姿勢がそれに伴っていなければ、相手は違和感を覚え、信頼感が損なわれるのです。

実践的なアプローチとしては、相手と話す際は適切なアイコンタクトを維持し、前のめりの姿勢で話を聞くことが効果的です。

また、相手の感情に合わせた表情や、相槌を打つなどの反応も重要です。リモート会議の場合でも、カメラをオンにし、画面に向かって表情豊かに話すことで、非言語コミュニケーションの効果を高めることができます。

このように、言葉と非言語メッセージの一致は、相手に「誠実さ」を感じさせ、ラポール形成の土台となるのです。

参考:NTTコムウェア|メラビアンの法則とは?5つのビジネスシーンにおける活用法も解説

5.すぐに実践できるラポール形成テクニック7選

理論を理解したら、次は実践です。日々のビジネスシーンですぐに活用できるラポール形成のテクニックを紹介します。

これらは理論に基づいた実践的なアプローチであり、継続的に取り入れることで、自然とラポール形成のスキルが身につきます。

第一印象で信頼感を確立するための身だしなみと挨拶

第一印象は人間関係の形成において決定的な影響力を持ちます。心理学研究によれば、人は最初の数秒で相手に対する印象の約60%を形成するといわれています。

業界や状況に合わせた服装選びは、相手に「この人は場をわきまえている」という安心感を与えます。

また、挨拶の際は、相手の目を見て、明るい表情で名前を呼びながら挨拶することで、「あなたを認識している」というメッセージを伝えられます。

特に初対面の商談や会議では、早めに会場に到着し、リラックスした状態で相手を迎えることも効果的です。

ハーバードビジネススクールの研究によれば、最初の15秒で形成された信頼感は、その後の商談成功率に30%以上の影響を与えるという結果も出ています。

第一印象は一度形成されると覆すのが難しいため、最初の接点を大切にすることがラポール形成の基本となるのです。

相手の話し方のペースやトーンに合わせるミラーリング

ミラーリングとは

→相手の話し方や体の動きに自然に合わせることで、無意識レベルでの共感と信頼を生み出すテクニック

人は自分と似た行動をとる相手に無意識的に親近感を抱くという心理的特性があります。

実践としては、相手が早口で話す場合はこちらもやや早めのペースで、ゆっくり話す相手にはこちらもテンポを落として話すといった調整が効果的です。

また、相手が使う言葉や表現にも注意を払い、類似した言い回しを取り入れると、「この人は自分と同じ波長だ」という感覚を相手に与えられます。

ただし、ミラーリングは自然に行うことが重要で、明らかな模倣は不自然さや不信感を生むため逆効果です。

アメリカの社会心理学者ロバート・チャルディーニの研究では、適切なミラーリングを行ったグループは、そうでないグループと比較して、交渉成功率が高かったという結果も出ています。

電話やオンライン会議でも、声のトーンや話すスピードのミラーリングは十分に効果があり、ラポール形成を促進するのです。

共感と理解を示すバックトラッキング

バックトラッキングとは

→相手の言葉をやや言い換えて繰り返す技法

バックトラッキングには、「私はあなたの話をしっかり聞いています」というメッセージを伝える効果があります。

例えば、相手が「このプロジェクトは納期が厳しくて大変です」と言った場合、「納期の厳しさでプレッシャーを感じているんですね」といった形で言い換えて返します。

この時、単なるオウム返しではなく、相手の言葉の背後にある感情や価値観を汲み取り、それを言語化することが重要です。

バックトラッキングを行うと、相手は「自分の話を理解してくれている」と感じ、さらに詳しく話すようになります。

イェール大学の研究では、適切なバックトラッキングを行った面談では、相手からの情報開示量が増加したという結果も出ています。

ビジネスシーンでは、特に顧客との商談や部下との面談で、「もう少し詳しく教えていただけますか?」といった質問と組み合わせることで、さらに効果的なコミュニケーションが可能になります。

相手の核心的な懸念や要望を引き出すことができれば、解決策の提案や関係強化につなげられるのです。

非言語サインから感情を読み取るキャリブレーション

キャリブレーションとは

→相手の表情や姿勢、声のトーンなどの非言語サインから、感情や心理状態を読み取るスキル

言葉では「大丈夫です」と言っていても、顔がこわばっていたり、声が小さくなっていたりすれば、実際は不安を感じている可能性があります。

こうした「言葉と非言語の不一致」に気づくことで、相手の本当の状態を理解し、適切に対応することができます。

実践としては、相手の通常の状態をよく観察し、基準となる表情や姿勢、声のトーンを把握しておくことが大切です。そこからの変化を感じ取ることで、相手の心理状態の変化を察知できるようになります。

例えば、いつもは活発に意見を述べる部下が会議で沈黙している場合、何か問題を抱えているかもしれません。

キャリブレーションを活用すれば、「何か気になることがありますか?」と声をかけるタイミングを見極めることができます。

共通の話題や興味で会話の糸口を見つける

共通の話題や興味を見つけることは、ラポール形成の効果的な入口となります。人は自分と似た趣味や価値観を持つ相手に親近感を抱きやすいという心理的特性があります。

ビジネスの場でも、純粋な業務の話だけでなく、スポーツや映画、旅行など、共通の関心事について短時間会話することで、相手との間に心理的な架け橋を築くことができます。

●効果的な実践例

- 初対面の相手との会話の冒頭で、オフィスの装飾品や写真などを話題にする

- 「最近、何か面白い本を読みましたか?」といった一般的な質問から始める

- 相手の反応に合わせて共通の関心事を探る

- プライベートな話題に踏み込みすぎないよう配慮する

心理学研究では、短時間の雑談で共通の関心事を見つけることができた場合、その後のコミュニケーションがよりスムーズになり、協力関係や合意形成が促進されることが示されています。

適度な距離感を保ちながら、共通の話題を見つけることが、健全なラポール形成につながります。

適切な質問で相手の考えを深く理解する

質問の仕方は、ラポール形成において非常に重要な要素です。適切な質問を投げかけることで、相手の考えや感情を深く理解するだけでなく、「あなたに関心がある」というメッセージを伝えることができます。

これにより、相手は自分の考えや経験を詳しく話すようになり、会話が深まります。また、「それについてもう少し詳しく教えていただけますか?」といった掘り下げ質問も有効です。

コミュニケーション研究では、相手の話に対して適切な質問を行うことで、信頼関係の構築が促進されることが示されています。

ビジネスシーンでは、特に顧客のニーズを理解するための質問や、部下の成長を促すためのコーチング質問が重要です。質問を通じて相手への関心を示すことが、ラポール形成の鍵となります。

本題前の雑談で心理的安全性を確保する

ビジネスの場では効率性を重視するあまり、すぐに本題に入りがちですが、短時間でも本題前の雑談の時間を設けることで、心理的安全性が高まりラポール形成が促進されます。

脳科学研究によれば、雑談を通じた社会的交流は、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルを下げ、信頼と協力を促進するオキシトシンの分泌を促すことが明らかになっています。

●効果的な雑談の取り入れ方

- 会議や商談の最初の5分程度を軽い話題の雑談に充てる(天気や最近のニュース、週末の過ごし方など)

- オンライン会議では特に意識して雑談の時間を設ける

- 相手の文化的背景や反応を見ながら柔軟に対応する

組織行動研究では、会議前の短時間の雑談を習慣化したチームでは、コミュニケーションの質が向上し、プロジェクトの成功率も高まる傾向が報告されています。

適切な雑談を通じて緊張をほぐし、本題へとスムーズに移行することがビジネスコミュニケーションの秘訣なのです。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

6.ラポール形成の落とし穴と注意すべき3つのポイント

ラポール形成は対人関係の質を高める重要なスキルですが、その実践にはいくつかの落とし穴があります。テクニックを誤って適用したり、不自然に振る舞ったりすると、むしろ信頼関係を損なう可能性があります。

以下では、ラポール形成を実践する際に注意すべき3つの重要なポイントについて解説します。

過剰なテクニック依存がもたらす不信感

ラポール形成のテクニックは適切に使用すれば効果的ですが、過剰に意識しすぎると不自然さが生じ、相手に不信感を与えるリスクがあります。

ラポール形成のテクニックは、あくまでも相手を理解し、良好な関係を築くためのツールであり、目的ではないことを忘れないことが重要です。

自然体で相手に向き合い、テクニックは補助的に活用するバランス感覚が、真のラポール形成には不可欠なのです。

形だけの共感や同調が生む違和感

形だけの共感や同調は、相手にすぐに見抜かれ、かえって関係性を損なう危険性があります。

例えば、相手の話に「それは大変でしたね」と言葉では共感していても、表情や声のトーン、姿勢などの非言語要素がそれを裏付けていなければ、相手は無意識のうちに違和感を覚えます。

真の共感とは、相手の感情や状況を内面から理解し、それに対して心から反応することです。

ビジネスシーンでも、顧客の課題に対して「それは大変ですね」と言うだけでなく、その課題がもたらす影響や感情を理解し、具体的な解決策を考える姿勢が信頼につながります。

また、相手に合わせるあまり、自分の意見や価値観を完全に抑え込むことも逆効果です。適度に自分らしさを保ちながら、相手を理解しようとする誠実な姿勢が、長期的な信頼関係の構築には不可欠なのです。

短期的成果を求めすぎる焦りの弊害

ラポール形成は時間をかけて築くものであり、短期的な成果を求めすぎると逆効果になることがあります。特にビジネスの場では、成約や合意を急ぐあまり、相手との信頼関係構築をおろそかにしがちです。

しかし、無理に話を進めようとする姿勢は、相手に「自分は手段として見られている」という印象を与え、結果的に関係性の質を低下させます。

交渉学や組織心理学の研究によれば、初期段階でラポール形成に時間をかけたケースは、長期的に見て交渉の成功率が高まる傾向があることが示されています。

長期的な信頼関係を築くことで、一時的な成約だけでなく、継続的なビジネスチャンスや紹介などの二次的効果も生まれます。

特に重要な取引先や社内の重要なステークホルダーとのラポール形成には、時間をかける価値があります。

「急がば回れ」の精神で、まずは相手を理解し、信頼関係を築いてから本題に入るアプローチが、結果的には最短で目標達成につながるのです。

7.ケーススタディ|ラポール構築で組織が変わった企業事例

ラポール形成の効果は理論だけでなく、実際のビジネス現場で多くの成功事例として実証されています。ここでは、ラポール構築を組織的に推進し、成果を上げた企業の事例について一般的な傾向を紹介します。

物流企業のコミュニケーション改革

物流業界では、現場スタッフと管理職の間のコミュニケーション不足が原因で、現場の不満が蓄積し、高い離職率に悩む企業が少なくありません。

定期的な1on1ミーティングの導入や、管理職向けのラポール形成トレーニングを実施した企業では、以下のような効果が報告されています。

- 従業員満足度の向上、特に「上司とのコミュニケーション」に関する評価の改善

- 離職率の減少

- 現場からの業務改善提案の増加

- 業務効率の向上

このように、定期的なコミュニケーションの場を設け、管理職がラポール形成のスキルを身につけることで、組織の雰囲気と業績を改善できる可能性があります。

運送会社のドライバー教育改革

運送業界においても、価格競争が激化する中、差別化戦略としてラポール重視の顧客対応を導入する企業が増えています。

ドライバー向けに顧客コミュニケーション研修を実施する企業では、以下のような効果が報告されています。

- 顧客満足度の向上

- リピート率の増加

- 追加サービスの依頼増加

- ドライバー自身の仕事満足度向上と離職率低下

特に短時間の接点しかない配送現場でも、適切なラポール形成技術を身につけることで、顧客との関係性を大きく改善できることが示唆されています。

製造業の心理的安全性向上施策

製造業では、新製品開発のアイデア創出や現場からの改善提案促進のために、心理的安全性の向上に取り組む企業が見られます。

ラポール形成を基盤とした心理的安全性向上の取り組みでは、以下のような効果が報告されています。

- 社内の改善提案件数の増加

- 採用されたアイデアによる業務効率の向上や新製品開発の促進

- 「自分の意見が尊重されている」と感じる社員の割合の向上

- 部門間の協力体制の強化

これらの事例から、ラポール形成を基盤とした心理的安全性の向上が、イノベーションや業務改善の促進につながる可能性が示唆されます。

8.明日から始めるラポール形成3ステップ実践プラン

ラポール形成の理論と事例を学んだところで、最後は実践です。効果的なラポール形成のスキルは一朝一夕に身につくものではありませんが、明確なステップを踏むことで着実に向上させることができます。

ここでは、明日から始められるラポール形成の3ステップ実践プランを紹介します。

自己分析|自分のコミュニケーションスタイルを知る

ラポール形成を効果的に行うための第一歩は、自分自身のコミュニケーションスタイルを客観的に理解することです。自己分析によって自分のコミュニケーションパターンを把握し、意識的に調整できるようになります。

自己分析のポイント

- 自分の話すペース、声のトーン、話し方の特徴を観察する

- 非言語コミュニケーション(表情、姿勢、ジェスチャーなど)の癖を把握する

- 傾聴時の習慣(相手の話を遮る、すぐに意見を言う、マルチタスクをするなど)を振り返る

- 自分が無意識に行っているコミュニケーションの癖を特定する

実践方法としては、会議や面談の録音・録画を行い、後で自分のコミュニケーションを客観的に振り返ることが効果的です。

あるいは、信頼できる同僚や上司に、自分のコミュニケーションスタイルについてフィードバックを求めるのも良い方法です。

自己分析を通じて自分の強みと改善点を明確にすることで、より効果的なラポール形成が可能になります。

例えば、「自分は話すペースが速い」と気づいたなら、ゆっくり話す相手と会話する際は意識的にペースを落とす努力ができます。この自己認識の深化が、ラポール形成の基盤となるのです。

▼フィードバックのスキルを磨くために

以下の記事では、フィードバックの基本から実践的なテクニックまで解説しています。効果的な伝え方と受け方のポイントを、具体例を交えて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

観察力|相手の特性を理解し柔軟に対応する

効果的なラポール形成の第二のステップは、相手のコミュニケーションスタイルや特性を観察し、それに柔軟に対応する力を養うことです。鋭い観察力を身につけることで、相手に合わせたアプローチが可能になります。

観察するポイント

- 相手の話し方(ペース、声のトーン、使う言葉など)

- 非言語サイン(表情、姿勢、ジェスチャーなど)

- 大切にしている価値観や物事の捉え方

効果的なラポール形成には、相手が具体的な事実やデータを重視するタイプなのか、あるいは感情や人間関係を重視するタイプなのかを見極めることが重要です。

こうした観察を通じて、相手の特性や好みに合わせたコミュニケーションが可能になります。

具体的には、明日の会議や商談の前に「この人はどのようなコミュニケーションスタイルだろうか」と意識的に考え、会話の中で観察と調整を行いましょう。

特に初対面の相手との会話では、最初の5分間を相手の観察に充て、その後のコミュニケーションを調整するという実践も効果的です。

この観察力と調整力が、多様な相手との間に良好なラポールを形成する鍵となります。

継続実践|信頼関係の維持・深化に向けた日常の取り組み

ラポール形成は一度きりのイベントではなく、継続的なプロセスです。初期のラポールを構築した後も、それを維持し深化させるための意識的な取り組みが必要です。

継続的なラポール形成の実践ポイント

- 定期的なコミュニケーションの機会を設ける(週次1on1ミーティングなど)

- 重要な顧客との定期的な接点を維持する

- 相手にとって重要なイベントや締め切りを記憶しフォローアップする

実践としては、チームメンバーとの週次ミーティングや、重要な取引先との定期的な接点などを通じて、関係性を継続的に育みます。

また、相手の重要なイベントや締め切りを把握し、適切なタイミングでフォローアップするといった気配りも効果的です。

さらに、「今日は積極的傾聴を意識しよう」「今週はミラーリングを実践しよう」といった形で、ラポール形成のテクニックを一つずつ日常に取り入れる習慣も重要です。

心理学者アンダース・エリクソンの「意識的な練習」の理論によれば、特定のスキルを向上させるには、目的を持った反復練習と即時フィードバックが効果的だとされています。

ラポール形成のスキルも同様に、日々の意識的な実践と振り返りを通じて着実に向上します。このような継続的な取り組みが、長期的な信頼関係の構築と組織の成果向上につながるのです。

9.組織を変える信頼の力

ラポールの形成は、単なるコミュニケーションテクニックではなく、組織の業績向上と人材定着に直結する経営戦略といえます。

本記事で紹介した効果的なアプローチを実践することで、社内外の信頼関係を深め、組織全体の成果を高めることが可能です。

重要なのは、テクニックに頼りすぎず、相手を真に理解し尊重する姿勢を持つことです。離職率の低下、顧客満足度の向上、イノベーションの促進など、ラポール形成がもたらす効果は多岐にわたります。

今日から自己分析を始め、相手の特性を観察し、日常的な実践を積み重ねることで、あなたのビジネスパーソンとしての価値は確実に高まるでしょう。組織の成果を5倍高める信頼関係構築術を、ぜひ実践してください。