タクシードライバーの人材確保と定着は、業界全体の重要課題となっています。効果的な研修プログラムの設計と運用は、新人ドライバーの育成と定着率向上に直結します。

本記事では、法定研修の内容から大手タクシー会社の研修事例まで、人事担当者が押さえておくべきタクシードライバーの研修設計のポイントを解説します。

【タクシードライバーの採用をお考えの担当者様へ】

タクシードライバーの採用なら、カラフルエージェント ドライバーにお任せください。登録者の91%以上が必要な資格を所持。そのため、即戦力となる求職者をすぐにマッチング可能となります。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

- タクシードライバーになるための法定要件と必要な資格取得プロセス

- 大手タクシー会社の具体的な研修プログラムの内容と特徴

- タクシードライバーの研修期間、給与体系、合否基準などの実務的な情報

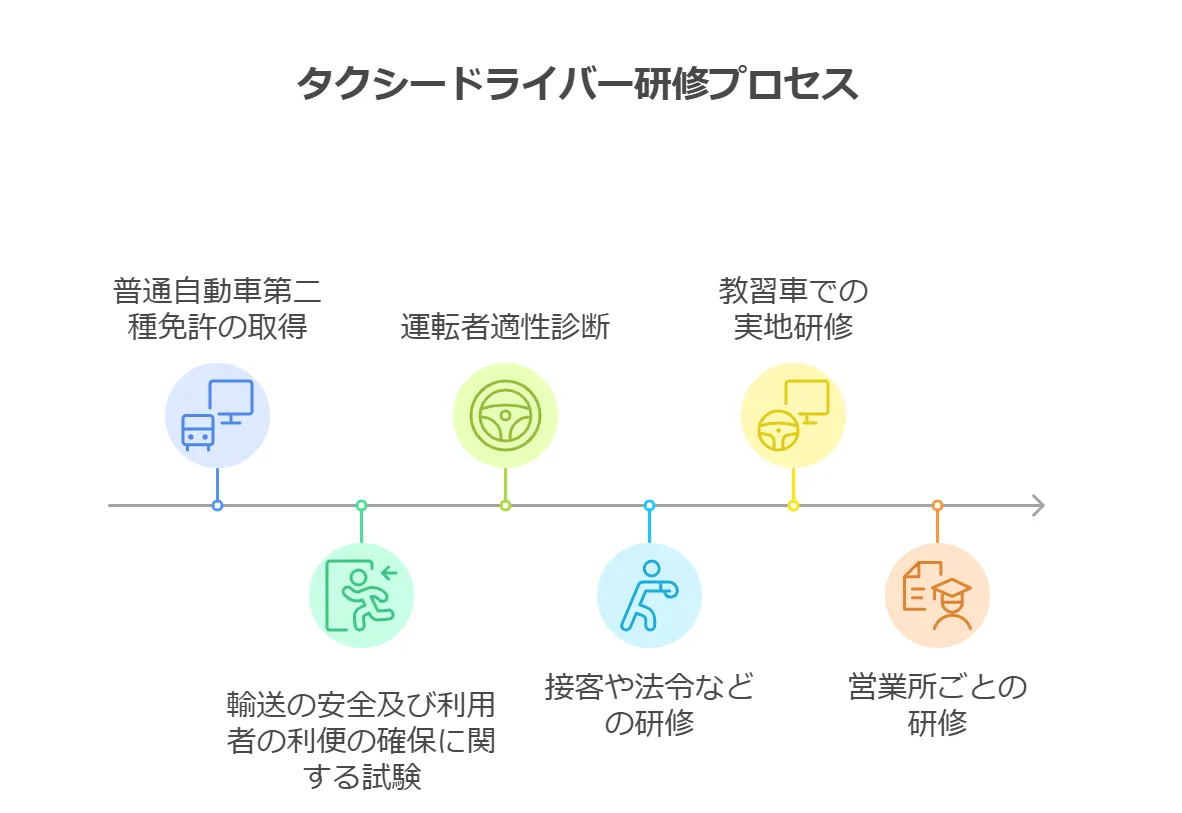

1.【タクシードライバー研修】基本の流れ

タクシードライバーになるための研修は、安全運転技術や接客サービス、地域知識など、多岐にわたるスキルを習得するために段階的に行われます。

基本的な研修の流れは以下の通りです。

普通自動車第二種免許の取得

タクシー運転手として業務を行うためには、まず普通自動車第二種免許を取得しなければなりません。第一種免許と第二種免許の違いは、お客様を乗せて走れるかどうかです。

タクシーだけでなく、バスやハイヤーの運転手になる場合もこの第二種免許が必要です。

第二種免許の取得条件

- 満21歳以上であること

- 大型、中型、準中型、普通、大特免許を取得後3年以上の運転経験があること

ただし、追加の特例教習を受講すれば、年齢要件が19歳以上、運転経験が1年以上に引き下げられます。この場合、本来の取得可能年齢に達するまでは若年運転者期間になります。

第二種免許を取得するには以下の3種の試験を受けなければなりません。

- 適性試験

- 学科試験

- 技能試験

また、これらの試験合格後には応急救護処置講習と旅客者講習を受ける必要があります。

参考:

受験資格|警視庁

第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日)|警察庁

輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験(特定の地域のみ)

13の政令指定都市で実施されていたタクシー運転者登録制度が、平成27年に施行された改正タクシー業務適正化特別措置法によって全国の地域に拡大されました。

そのため、法人タクシードライバーになる場合はどこの地域であっても、運輸局長が認定する講習の受講・修了が必須となります。

また、一部の地域では、それに加えて「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」に合格しなければなりません。なお、受験が義務付けられているのは以下の地域です。

受験が義務付けられている地域

- 特定指定地域:東京、神奈川、大阪の都市部

- 指定地域:札幌、仙台、さいたま、千葉、名古屋、京都、兵庫、広島、北九州、福岡の都市部

この試験には、これまでタクシー事業における法令や安全、接遇に関する問題と、道路や交差点、有名な建築物などに関する地理科目問題が出題されていました。

しかし、令和6年2月29日に地理科目が廃止されたことにより、試験は法令・安全・接遇に関する出題のみとなりました。

参考:タクシー運転者登録制度を全国に拡大します ~主な政令指定都市から全ての地域へ~|国土交通省

運転者適性診断

旅客自動車運送事業運輸規則の第38条には、新たにドライバーを雇用する場合、事業者は雇用者に国土交通大臣の認定を受けた適性診断を受けることと定められています。

この適性診断を実施しているのが、NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)です。

適性診断には初任診断、適齢診断、一般診断、特定診断などがあり、どの診断を受けるべきかは人それぞれ異なります。

参考:運輸規則第38条第1項及び第2項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針|国土交通省

接客や法令などの研修

多くのタクシー会社では、自社で接客や法令などに関する研修を行っています。

例えば、社内の機器の取り扱い方や車いすのお客様への対応、泥酔しているお客様への対応、事故が起こった際の対応などです。

東京タクシーセンターでの講習が必要な方

東京都内で新たにタクシードライバーになろうとする人は、東京タクシーセンターで実施されている新規講習を受けなければなりません。

東京タクシーセンターの研修内容

東京タクシーセンターにおける新規講習は3日間にわたって行われます。研修時間は9時~17時で、1時限40分です。以下のようなスケジュールで実施されます。

東京タクシーセンターの講習スケジュール

| 1日目 | ・法令3コマ ・地理4コマ ・安全1コマ |

| 2日目 | ・安全3コマ ・接遇5コマ(うちバリアフリー対応3コマ) |

| 3日目 | ・事務手続き ・試験 ・合格発表 ・接遇2コマ(うちバリアフリー対応2コマ、車いす乗降など実技1コマ) ・効果測定発表 ・講習修了証交付 ・補講 ・再効果測定 |

教習車での実地研修

多くのタクシー会社では、社内研修の後に実際の車両を使用した実地研修が行われます。

- 教習車を使った路上研修

- 地理研修(交通標識の確認、乗車エリアのチェックなど)

- お客様対応(挨拶の仕方や接客マナーなど)

- 待機ルールの習得

この段階では新人ドライバーと教官が同乗し、ロールプレイ形式で実践的なスキルを磨きます。

実際の業務に近い環境で経験を積み、自信を持って乗務を開始できるように準備するための重要な研修です。

営業所ごとの研修

実地研修を終えると、営業所に配置されます。この時点で最後の研修を行うタクシー会社も多いです。

その場合、先輩社員の同乗によって以下のような点がチェックされます。

最終チェック項目

- 頻繁に利用するルート

- 法人契約の顧客の所在地

- 営業所特有の運行ルール

- 地域特有のイベント情報

また、この段階で実際のお客様対応や予期せぬ状況への対処方法も学びます。

2.タクシードライバーの10日間法定研修が撤廃に

タクシードライバー確保の必要性やカーナビのような技術の発展を背景に、タクシー業界では規制緩和の動きが進んでいます。先述した地理試験の廃止もそうした流れのひとつです。

それに加え、最低限10日間設けなければならないとされている、研修日数の撤廃や短縮も検討されています。

大阪府と大阪市はライドシェア導入を検討する「大阪府・大阪市ライドシェア有識者会議」において研修日数の半減を提言しています。

参考:第二回大阪府・大阪市ライドシェア有識者会議資料|大阪府・大阪市 ライドシェア導入検討プロジェクトチーム

3.大手タクシー会社から学ぶ研修のポイント

研修内容はタクシー会社によってさまざまです。

ここからは、大手タクシー会社は実際にどのような研修を行っているのか、詳しく解説します。

KMグループのタクシードライバー研修

KMグループは、東京地区では日本交通と並ぶ大手タクシー事業者として有名な企業グループです。1920年に創業し、現在は国際自動車株式会社を中核として事業を展開しています。

KMグループの主な事業内容

- タクシー事業:東京23区、三鷹市、武蔵野市を中心に営業

- ハイヤー事業:役員通勤や企業幹部送迎サービス

- バス事業:貸切バスを運行

そのほかの特色あるサービスには、専用配車アプリやマタニティタクシー、バイリンガルタクシー、買い物代行サービス、フードデリバリーサービスなどがあります。

参考:KMタクシー

約2カ月の研修

KMグループの研修の特徴は、約2カ月間の充実したフォロー体制です。

まず「KMグループホスピタリティカレッジ」で1カ月の研修を行い、免許取得をバックアップします。営業所配属時に2週間のO.J.T.、さらに配属から2カ月後にフォローアップ研修が実施されます。

また、KMグループではかつて実施されていた地理試験において、高い合格率を誇るカリキュラムを用意しています。そのため、東京の地理に明るくなくても安心です。

経験豊富な指導員

KMグループにはタクシー業界での豊富な経験を持つ専任講師が在籍しており、その数は10名以上です。

ホスピタリティ研修

KMグループでは、外部から定期的に研修講師を招き講習を行っています。各種法令や接客、マナーなどをしっかり習得できます。

日本交通のタクシードライバー研修

日本交通は、日本有数のタクシー・ハイヤー会社です。「桜にN」のマークで知られ、東京、神奈川、関西エリアで営業しています。

日本交通の主な事業内容

- タクシーサービス

- ハイヤーサービス

- ドライバー派遣サービス

そのほかのサービスとしては、EDS(エキスパート・ドライバー・サービス)として観光や病院付き添い、子どもの送迎などを支援するサービスも行っています。

従業員のサポート体制も充実しており、アプリや法人チケット、無線配車などで乗務員の働きやすい環境を整備しています。

参考:日本交通

内定時から始まる研修制度(新卒者)

新卒者の場合、研修が始まるのは入社前の10月からです。第二種運転免許とタクシー乗務員証の取得を、入社前から会社がフォローします。また、取得にかかる費用は、2年以上の勤務条件で会社が負担しています。

総合研修センターでの研修

入社後、自社内にある総合研修センターで研修が行われます。ここで学ぶのはビジネスマナーや法令で定められた品質・遵法・安全に関する知識です。

4月から5月にかけて行われ、この研修が終わると同時に、新入社員は営業所に配属されます。

充実したフォローアップ研修

入社から6カ月後には、新入社員が一堂に会する全体フォローアップ研修が実施されます。

個別指導とフィードバック

日本交通の研修制度は個別指導とフィードバックを重視しているのが特徴です。例えば、新入社員は営業所に配属された後、先輩社員と共にタクシー営業を行う「同乗指導」が実施されます。

その際、個々の成長やニーズに応じた指導が行われるため、新人ドライバーでも自信を持って業務に取り組むことが可能です。

また、営業に出る前と終了後には新人ミーティングが設けられています。先輩社員からその日の営業成績や接客について意見やアドバイスを受けられる時間です。

これにより、日々の業務改善やスキル向上が図られます。運転技術に関するフィードバックも定期的に行われています。

4.タクシードライバーが研修時に感じるよくある疑問

初めてタクシードライバーになる場合、最初はさまざまなことに戸惑いを感じるものです。研修プログラムは以下のような疑問に応えられるものを設計しましょう。

研修期間はどれくらいですか?

研修期間は会社によって異なりますが、一般的には約1カ月(20〜30日)程度のことが多いです。具体的な内訳は以下を参考にしてください。

- 普通自動車第二種免許取得:9日前後

- 営業・接客・法令・機器操作研修:5日前後

- 教習車での実地研修・営業所研修:8日前後

ただし、実際の期間は第二種免許の取得にどれくらい時間がかかるかによって変動します。第二種免許を取得できなければ、それ以上先に進むことはできません。

また、会社によって、最初の研修終了後もフォローアップ研修による継続的な教育サポートを実施しているところもあります。

研修期間中のお給料はどうなりますか?

多くのタクシー会社では、研修中にも日給を支給しています。

ただし、研修中の賃金と乗務開始後の賃金は別形態であるケースがほとんどです。一般的には、研修期間中の日当は1万円前後に設定されています。

研修に合格・不合格はありますか?

研修中には第二種普通免許を取得し、「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」に合格しなければなりません。

これらに合格しなくては先へ進めないと、あらかじめ伝えておく必要があります。

また、接客研修や機器操作のように会社独自で行っている試験もあります。そうした試験を実施する場合には、合否基準を明確にすることが大切です。

5.効果的な研修で実現する人材育成と定着支援

タクシードライバーの研修は、法定要件の遵守はもちろん、実践的なスキル習得と定着支援が重要です。

大手企業の事例からも分かるように、充実したフォローアップ体制と段階的な育成プログラムの構築が、ドライバーの成長と定着を支える鍵となります。

また、研修期間や給与体系、合否基準などを明確に示すことで、新人ドライバーの不安を軽減し、モチベーション維持にもつながります。

時代に合わせた研修制度の見直しと、きめ細やかな支援体制の確立が、これからのタクシー業界には求められています。

【タクシードライバーの採用をお考えの担当者様へ】

タクシードライバーの採用なら、カラフルエージェント ドライバーにお任せください。登録者の91%以上が必要な資格を所持。そのため、即戦力となる求職者をすぐにマッチング可能となります。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら