運送業界において深刻化するドライバー不足。その大きな要因となっているのが高い離職率です。優秀なドライバーの確保と定着は、物流を支える運送会社にとって最重要課題となっています。

本記事では、ドライバーが離職する主な原因を分析し、効果的な定着率向上策をご紹介します。企業の採用担当者や管理職の方々に向けて、明日から実践できる具体的な施策をお届けします。

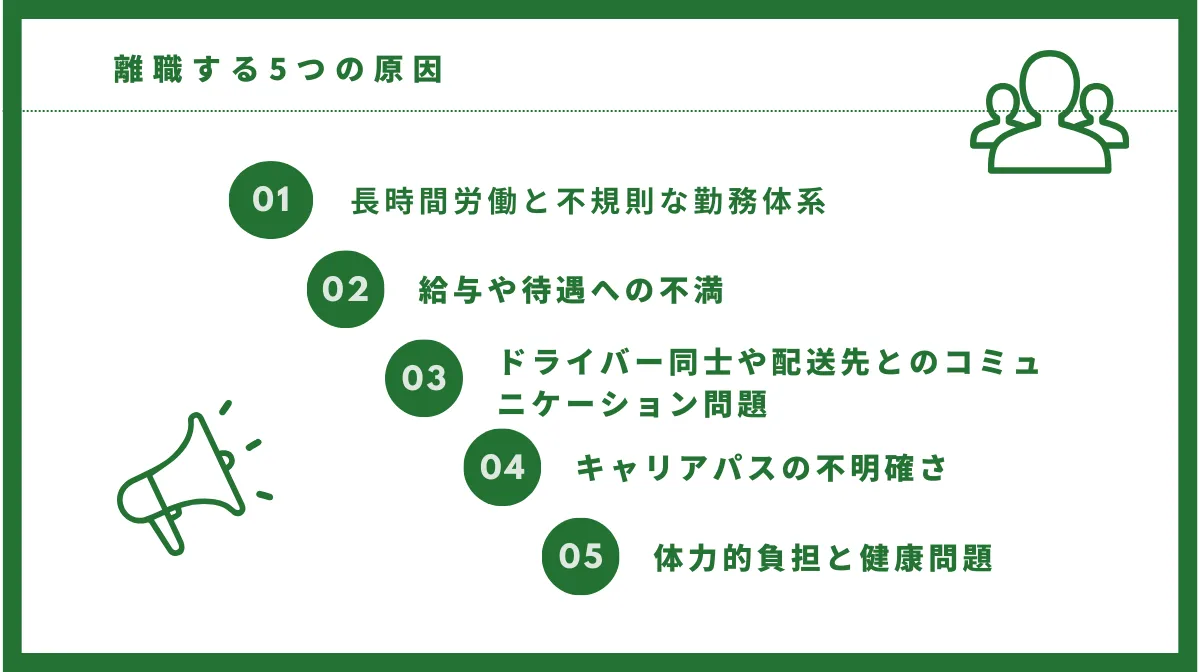

- ドライバーが離職する5つの主要原因と若手特有の離職理由

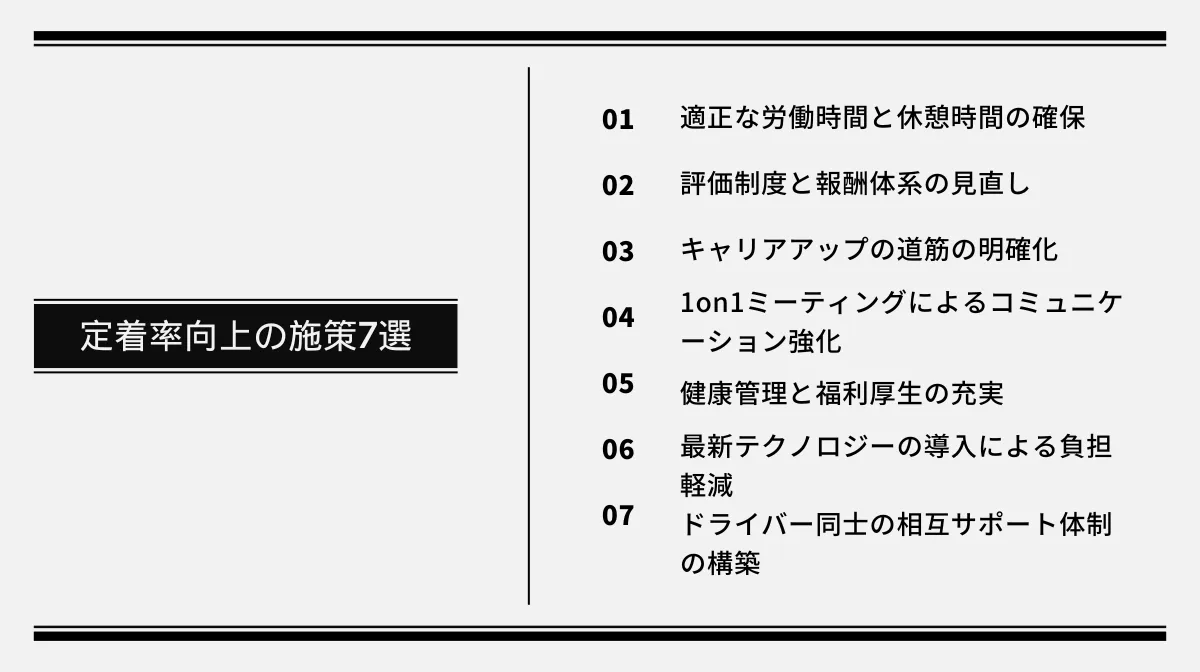

- 離職率を大幅に改善するための7つの効果的な定着率向上策

- 離職の予兆を早期に察知し、適切に対応するための実践的方法

1.ドライバーの離職率に関する最新データ

運送業界における人材確保は年々難しくなっています。まずはドライバーの離職に関する最新データを見ていきましょう。

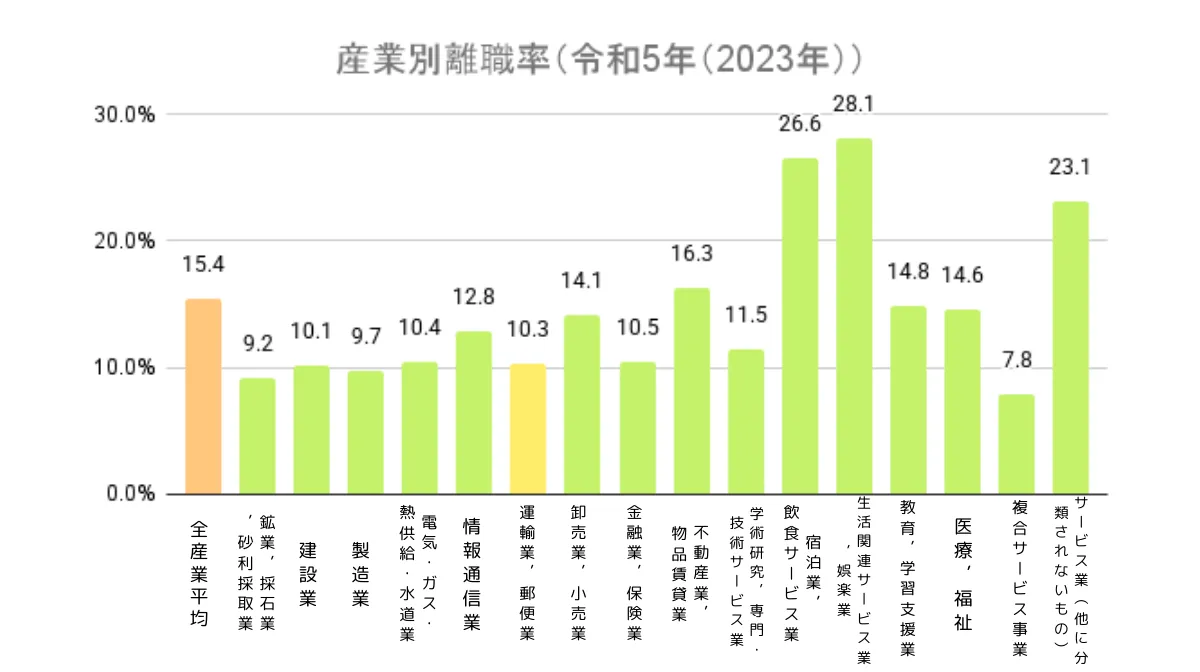

運送業界における離職の実態

厚生労働省の調査によると、運輸・郵便業の離職率は年間約10%と報告されており、特に入社1年以内の早期離職が目立ちます。

大型ドライバーになるための免許取得や研修にかかるコストを考えると、この数字は企業経営に大きな影響を与えています。

また、中小運送会社においては20%を超える離職率を示す企業も少なくありません。人材確保の難しさと相まって、多くの運送会社が悪循環に陥っている状況です。

他業種との比較でわかるドライバー離職の特徴

他業種と比較した場合、ドライバーの離職には特徴的なパターンが見られます。

一般的な業種では人間関係や給与面が主な離職理由となりますが、ドライバー職では「労働時間の長さ」「不規則な勤務形態」「体力的負担」がより強く影響しています。

特に製造業や小売業と比較すると、プライベートの時間確保の難しさが際立っています。

また、一般企業では入社3~5年目に転職のピークを迎えることが多いですが、ドライバー職では入社1年以内の離職率が他業種より約10%高いというデータもあります。

厚生労働省の調査によると、令和5年3月卒における就職後1年以内の離職率は、高卒で16.1%、大卒で11.0%となっています。これは職業イメージと実態のギャップが大きいことを示唆しています。

参考:厚生労働省|新規高卒就職者の産業分類別(大分類※1)就職後3年以内※2の離職率の推移・厚生労働省|新規大卒就職者の産業分類別(大分類※1)就職後3年以内※2の離職率の推移

コロナ禍以降の離職傾向の変化

コロナ禍以降、ドライバーの働き方や離職傾向にも変化が見られるようになりました。宅配需要の急増により業務量が増加する一方で、感染リスクや長時間労働によるストレスも高まりました。

インターネット通販の定着により物流需要は高まり続けていますが、それに伴うドライバーの負担増加が新たな離職理由となっています。

一方で、「エッセンシャルワーカー」としての社会的認知が高まったことで、職業としての誇りを感じるドライバーも増加しました。

しかし、依然として労働条件の改善を求める声は強く、特に若手ドライバーを中心に「働きやすさ」を重視する傾向が顕著になっています。

▼離職率の計算方法は?

以下の記事では、離職率の計算方法と改善策を人材定着に悩む運送会社向けに解説しています。ドライバーの定着率を高める具体的な施策や、業界の成功事例も紹介していますのでぜひ参考にしてください。

2.ドライバーが離職する5つの主要原因

ドライバーの離職には特有の理由があります。企業が効果的な対策を講じるためには、これらの原因を正確に理解することが重要です。

原因1:長時間労働と不規則な勤務体系

ドライバーの離職理由として最も多く挙げられるのが、長時間労働と不規則な勤務体系です。

早朝出勤や深夜帰着、長距離運転による連日の泊まり勤務など、一般的な仕事とは大きく異なる勤務形態がドライバーの日常となっています。

特に長距離輸送を担当するドライバーは、荷主の都合や道路状況によって勤務時間が大幅に変動することも珍しくありません。

このような不規則な生活リズムは、身体的な疲労だけでなく、家族との時間確保や私生活の充実を妨げる要因となっています。

運送会社の経営者からは「仕事の性質上やむを得ない」という声も聞かれますが、ドライバー側からすれば「予測可能な勤務体系」を求める声は年々高まっています。

原因2:給与や待遇への不満

ドライバーの給与体系は一般的に固定給と歩合給の組み合わせで構成されています。長時間労働にもかかわらず、他業種と比較して時給換算した場合の収入が見合わないというケースも少なくありません。

特に若手ドライバーの間では「労働の対価」としての給与水準に対する不満が離職理由の上位に挙げられています。

また、待遇面では休日出勤の多さや有給休暇取得の難しさ、福利厚生の不足なども問題視されています。

さらに、運転手当や深夜手当などの各種手当が不透明だったり、会社によって大きく異なったりすることも不満の要因となっています。

こうした給与・待遇への不満が、より条件の良い他社へ転職する動機になっているのです。

原因3:ドライバー同士や配送先とのコミュニケーション問題

物流業界特有のコミュニケーション問題も、離職の大きな要因となっています。ドライバー同士が顔を合わせる機会が少ないため、同僚との関係構築が難しく、職場での孤独感を訴えるドライバーは少なくありません。

また、配送先での対応に苦慮するケースも多く、荷主や受取先とのトラブルがストレスとなることがあります。

特に若手ドライバーは、配送先でのクレーム対応や厳しい納品時間の要求に対して精神的な負担を感じやすく、これが離職を考えるきっかけとなっています。

さらに、ディスパッチャー(配車担当者)との関係悪化も無視できない問題です。不公平な配車や無理な運行指示が続くと、会社への不信感が募り、最終的に離職につながるケースが報告されています。

原因4:キャリアパスの不明確さ

ドライバー職における将来のキャリアパスが不明確であることも、長期的な定着を妨げる要因となっています。

多くの運送会社では、ドライバーからマネジメント職への昇進ルートが確立されておらず、年数を重ねても仕事内容や待遇に大きな変化がないという現実があります。

特に意欲的な若手ドライバーにとって、将来のキャリア展望が見えないことは大きな不満要素です。

また、スキルアップのための教育研修制度が不十分な企業も多く、自己成長の機会が限られていると感じるドライバーも少なくありません。

「一生ドライバーのまま」という固定概念が強い業界において、明確なキャリアパスを提示できない企業からは優秀な人材が流出する傾向にあります。

原因5:体力的負担と健康問題

長時間の運転や荷物の積み下ろしなど、体力を消耗する業務が多いドライバー職では、体力的負担や健康問題による離職も目立ちます。

腰痛や肩こりなどの筋骨格系の問題は職業病とも言われ、特に40代以降のドライバーに多く見られます。また、不規則な食生活や運動不足、睡眠不足によって生活習慣病のリスクも高まっています。

健康診断の結果が年々悪化するドライバーも多く、「このまま続けていけるか不安」という声は年齢を問わず聞かれます。

さらに、長時間の集中力維持によるメンタルストレスも無視できません。こうした身体的・精神的な負担が蓄積し、「健康を犠牲にしてまで続ける仕事ではない」という判断から離職を選ぶドライバーが増えているのです。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

3.若手ドライバーに特有の離職理由

若手世代のドライバーは、前世代とは異なる価値観や働き方への意識を持っています。彼らの離職を防ぐためには、世代特有の考え方や課題を理解することが重要です。

SNS世代のドライバーの価値観と働き方

SNSの普及により情報共有が容易になった現代、若手ドライバーの価値観や働き方への意識は大きく変化しています。彼らは「ワークライフバランス」を重視し、プライベートの充実を仕事と同等かそれ以上に重要視する傾向があります。

SNSを通じて他業種の友人の働き方や休日の過ごし方を日常的に目にすることで、「自分だけが犠牲になっている」という比較意識が生まれやすくなっています。

また、インターネット上で簡単に他社の求人情報や口コミを確認できるため、条件の良い企業への転職ハードルが下がっています。

「終身雇用」よりも「自分のライフスタイルに合った働き方」を選ぶ傾向が強く、不満があれば躊躇なく転職を選択する若手ドライバーが増えているのです。

▼SNSを逆に効果的に活用!

以下の記事では、運送業界向けSNS採用の方法と効果を解説しています。ドライバー採用率150%アップの成功事例や導入ステップ、各SNSの活用法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

若手が抱える技術的・精神的不安

経験の浅い若手ドライバーは、技術面での不安や精神的プレッシャーに悩まされることが多いものです。

大型車両の運転技術、複雑な配送ルートの把握、積載方法や荷扱いのコツなど、習得すべき技術は多岐にわたります。

これらのスキルが十分に身につかないうちに一人で現場に出されることへの不安は、若手ドライバーの大きなストレス要因となっています。

また、納品先でのクレーム対応や厳しい時間制約への対応など、運転技術以外の面でも多くの課題に直面します。

こうした状況で適切なサポートやフォロー体制がない場合、「自分には向いていない」と早期に離職を決断してしまうケースが少なくありません。

若手ドライバーの定着には、技術面・精神面の両方をサポートする体制の構築が不可欠です。

世代間ギャップによる職場の摩擦

運送業界では、ベテランドライバーと若手ドライバーの間に大きな世代間ギャップが存在し、これが離職の一因となっています。

従来型の「我慢して覚える」「先輩の言うことは絶対」という古い価値観を持つベテランドライバーと、「理由を納得したい」「不合理なことには疑問を持つ」という若手ドライバーの間で意識の齟齬が生じやすくなっています。

若手からすれば「理不尽な指導」や「時代遅れの作業方法」と感じることが、ベテランからすれば「基本の徹底」や「経験に基づく指導」であるという認識の違いも顕著です。

また、デジタル技術の活用に対する姿勢の違いも対立の原因となることがあります。こうした世代間の価値観の違いを放置すると、若手ドライバーは「自分の考えが尊重されない職場」として離職を選択してしまうことがあるのです。

4.ドライバーの定着率を高める7つの効果的施策

ドライバーの離職原因を理解したところで、次は具体的な定着率向上策を見ていきましょう。企業が実践できる7つの効果的施策を紹介します。

施策1:適正な労働時間と休憩時間の確保

ドライバーの定着率向上において最も重要なのが、適正な労働時間と休憩時間の確保です。拘束時間の上限遵守はもちろんのこと、無理のない運行計画の立案と実行が求められます。

具体的には、以下のような取り組みが効果的です。

- ドライバーの意見を取り入れた運行スケジュールの策定

- 十分な休息時間を確保するための宿泊施設の確保

- 荷主との納品時間の調整 など

また、デジタルタコグラフなどのテクノロジーを活用して労働時間を可視化し、長時間労働の常態化を防ぐ仕組みづくりも重要です。

さらに、シフト制の見直しや交代制の導入によって、連続勤務日数の削減や休日の計画的取得を促進することで、ドライバーの身体的・精神的負担を軽減することができます。

適正な労働環境の整備は、安全運転にも直結する最優先課題と言えるでしょう。

▼運送業シフト管理の強い味方を紹介

以下の記事では、運送業のシフト管理における課題と、それを解決する勤怠管理システムの特徴や機能、具体的な製品をご紹介します。ぜひ参考にしてください。

施策2:評価制度と報酬体系の見直し

ドライバーのモチベーション向上と定着率改善には、公平で透明性の高い評価制度と報酬体系の構築が欠かせません。

まず、単純な売上や走行距離だけでなく、安全運転や顧客満足度、燃費向上への取り組みなど、多角的な評価指標を設定することが重要です。

また、評価結果と報酬の連動性を明確にし、成果が給与に反映される仕組みを整えることで、ドライバーの達成感と公平感を高めることができます。

具体的には、基本給と歩合給のバランスを見直し、安定収入を確保しつつ努力が報われる体系を構築したり、長期勤続者への特別手当や報奨金制度を設けたりすることが効果的です。

さらに、定期的な面談を通じて評価結果をフィードバックし、改善点や成長目標を共有することで、ドライバーの成長意欲を引き出すことができます。

▼運送業における評価制度の重要性

以下の記事では、運送業における効果的な人事評価システムの構築方法と実践例を紹介しています。従業員の成長と企業の発展を両立させる秘訣を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

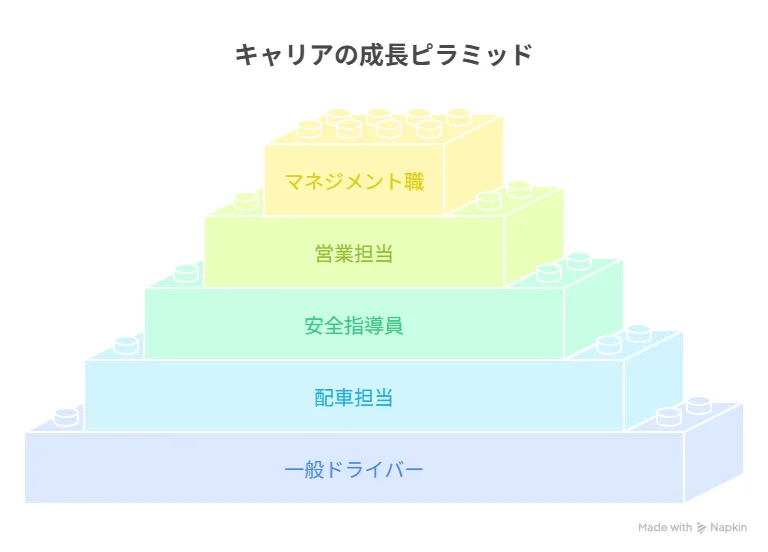

施策3:キャリアアップの道筋の明確化

ドライバー職における将来展望を示すことは、特に若手の定着に効果的です。単なる「運転手」としてのキャリアだけでなく、多様なキャリアパスを提示することが重要です。

例えば、一般ドライバーから配車担当、安全指導員、営業担当、マネジメント職など、経験とスキルに応じたステップアップの道筋を明確に示すことで、長期的な成長ビジョンを持ってもらうことができます。

また、必要なスキルや資格取得をサポートする教育制度の充実も欠かせません。

危険物取扱者や フォークリフト免許などの資格取得支援制度、管理職へのステップアップに必要なマネジメント研修など、具体的な支援策を整えることが効果的です。

こうした取り組みにより「ドライバーは行き止まりの仕事」というイメージを払拭し、長期的なキャリア形成の場としての魅力を高めることができます。

▼資格以外にも大切なスキルアップ研修

以下の記事では、ドライバーの売上を3割アップさせる接客研修プログラムを紹介しています。研修の選び方から費用対効果、社内実施のポイントまで実践的に解説しているので、ぜひ参考にしてください。

施策4:1on1ミーティングによるコミュニケーション強化

ドライバーの孤独感解消と個別課題の早期発見には、定期的な1on1ミーティングが非常に効果的です。

運行管理者やマネージャーとドライバーが定期的に対話する時間を設けることで、日常業務では見えにくい悩みや不満、キャリアの希望などを把握することができます。

特に若手ドライバーは、自分の意見や感情を表明する機会が少ないと感じているケースが多く、定期的な対話の場は大きな安心感につながります。

1on1ミーティングでは、業務上の課題だけでなく、プライベートな話題や将来の展望についても話し合うことで、より深い信頼関係を構築することができます。

また、ミーティングの内容を記録し、次回までの改善項目や目標を共有することで、継続的な成長を促すこともできます。「会社に自分の声が届いている」という実感は、帰属意識を高め、離職防止に大きく貢献するのです。

▼1on1についてもっと詳しく

1on1とは?以下の記事では、ドライバーのための1on1について、基本的な実施方法から具体的な活用ポイント、期待される効果まで解説しています。ぜひ参考にしてください。

施策5:健康管理と福利厚生の充実

ドライバーの身体的・精神的健康をサポートする施策は、長期勤続を促す重要な要素です。

定期健康診断の実施はもちろん、その結果に基づく個別フォローや専門医との連携など、踏み込んだ健康管理サポートが効果的です。

また、腰痛予防のためのストレッチ指導や、適切な食生活のアドバイスなど、ドライバー特有の健康リスクに対応した予防プログラムの導入も検討すべきでしょう。

福利厚生面では、充実した休憩施設の整備、栄養バランスを考慮した社員食堂や食事手当の提供、仮眠施設の確保などが挙げられます。

さらに、家族を含めたレクリエーション行事の開催や、住宅手当・家族手当などの生活支援制度も、ドライバーの帰属意識を高める効果があります。

「会社が自分の健康や生活を大切にしてくれている」という実感は、離職を思いとどまらせる強い動機となるのです。

▼福利厚生について詳しく解説

以下の記事ではトラック、タクシードライバーの法定および法定外福利厚生を詳説。企業の具体的な取り組み事例も紹介。充実の理由も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

施策6:最新テクノロジーの導入による負担軽減

テクノロジーの活用は、ドライバーの業務負担軽減と安全性向上に大きく貢献します。

GPS搭載の配車システムによる最適ルート案内、デジタル化された配送伝票管理、スマートフォンアプリを活用した簡易的な納品処理など、デジタルツールの導入により煩雑な事務作業を削減することができます。

また、車両の自動ブレーキシステムや車線逸脱警報装置などの安全運転支援機能は、ドライバーの精神的負担を軽減するとともに事故リスクの低減にも効果的です。

さらに、AIを活用した配車最適化システムにより、無駄な走行や待機時間を削減し、効率的な業務遂行が可能になります。

こうした最新テクノロジーの導入は初期投資が必要ですが、長期的には業務効率の向上とドライバーの負担軽減、さらには離職率の低下という形で投資回収が見込めます。

特にデジタルネイティブ世代の若手ドライバーにとって、テクノロジー活用は魅力的な職場環境の指標となるでしょう。

施策7:ドライバー同士の相互サポート体制の構築

職場の人間関係は離職を左右する重要な要素であり、ドライバー同士が支え合う風土づくりが定着率向上に効果的です。

ベテランドライバーと若手ドライバーのペアリングによるメンター制度、定期的なドライバー会議の開催、グループチャットなどのコミュニケーションツールの活用などが具体的な施策として挙げられます。

特に、普段は一人で業務を行うドライバーにとって、同じ悩みや課題を共有できる「仲間」の存在は大きな心の支えとなります。

また、ドライバー同士の情報交換会や技術共有セッションを定期的に開催することで、個人のスキルアップとチーム全体のレベルアップを同時に図ることができます。

さらに、優秀なドライバーの表彰制度やグッドプラクティスの共有により、相互に刺激し合う環境を作ることも効果的です。

「一人ではない」という安心感と「仲間と共に成長できる」という実感が、会社への帰属意識を高め、離職防止につながるのです。

5.事例で学ぶ|離職率を半減させた運送会社の取り組み

理論だけでなく実践例から学ぶことも重要です。ここでは、ドライバーの離職率を大幅に改善した3社の成功事例を紹介します。

事例1:社内コミュニケーション改革で離職率を下げる取り組み

運送業界の中小企業では、コミュニケーション不足が離職の大きな原因となっています。業界内では、定期的なミーティング制度の導入により離職率の改善に成功している例が多く見られます。

効果的な施策としては、毎朝の短時間ミーティングで当日の業務内容や注意点を共有し、月に一度の全体会議で会社の方針や業績を透明化することが挙げられます。

また、定期的な個別面談の機会を設け、ドライバー一人ひとりの悩みや要望を直接聞く場を作ることも重要です。

こうした取り組みにより「自分の声が会社に届いている」という実感が生まれ、離職率が改善する傾向があります。

特に若手ドライバーにとって、上司や経営層と直接対話できる機会は大きな安心感につながり、帰属意識の向上に効果的だと言われています。

事例2:勤務体系の見直しで若手定着に成功した企業

不規則な勤務形態はドライバーの離職理由の上位に挙げられます。この問題に対応するため、柔軟なシフト制度を導入して成功した運送会社もあります。

こうした企業では、月間の運行計画を事前に共有し、ドライバーの希望を可能な限り取り入れるシステムを構築しています。

また、連続勤務日数に上限を設け、月に数回は連続休暇が取得できるよう配慮することで、ワークライフバランスの改善を図っています。

特に若手ドライバーにとって、プライベートの時間確保は重要な就業条件であり、こうした勤務体系の改善により離職率が低下するだけでなく、「働きやすい会社」という評判が広がり、採用面でもプラスの効果が見られています。

事例3:キャリアパス制度の導入で長期勤続を実現した企業

「将来性が見えない」という不安は、特に中堅ドライバーの離職理由として多く挙げられます。この課題に対応するため、明確なキャリアパス制度を導入した運送会社では離職率の大幅な改善に成功しています。

こうした企業では、ドライバー職を複数の等級に区分し、それぞれに必要なスキルと経験を明確化しています。

また、ドライバーから安全指導員、配車管理者、営業担当など、様々な職種へのキャリアチェンジの道筋も示しています。

さらに、各キャリアステップに応じた研修プログラムや資格取得支援制度も充実させることで、ドライバーの長期的な成長をサポートしています。

明確な将来像を示すことで「このまま続けても先が見えない」という不安を解消し、長期勤続へのモチベーションを高める効果が報告されています。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

6.今すぐ始められるドライバー離職防止の第一歩

最後に、明日から実践できる具体的な施策を紹介します。離職防止は一朝一夕には実現できませんが、小さな一歩から始めることが重要です。

明日から実践できる3つの簡単施策

離職防止のための取り組みは、大規模な制度改革だけでなく、今すぐ始められる小さな施策からスタートすることも大切です。

離職防止のための3つの施策

- ドライバーへの感謝と認知の表明

朝礼や終礼の場で、優れた業務遂行や顧客からの好評価を受けたドライバーを公に称賛することで、「自分の仕事が認められている」という満足感を与えることができます。 - コミュニケーションツールの活用

LINEやSlackなどのグループチャットを活用し、ドライバー同士や管理者との情報共有を活性化させることで、孤独感の解消につながります。 - 定期的なアンケート実施

匿名アンケートを通じて現場の声を収集し、改善ポイントを見つけ出すことで、ドライバーの不満を早期に発見することができます。

これらの施策は特別なコストや時間をかけずに導入でき、ドライバーの「大切にされている」という実感を高める効果があります。

離職の予兆を察知するチェックリスト

離職を防ぐためには、ドライバーの離職の兆候を早期に察知することが重要です。

まず注目すべきは「勤怠の変化」です。以前は皆勤だったドライバーの遅刻や欠勤が増える、有給休暇の取得が急に増えるなどの変化は要注意サインです。

次に「コミュニケーションの変化」があります。会話が減る、報告が簡素化する、雑談を避けるようになるなどの変化が見られたら、何らかの不満や問題を抱えている可能性があります。

また「業務への取り組み姿勢の変化」も見逃せません。これまで積極的に取り組んでいた業務改善や提案が減る、指示されたこと以外は行わないなど、モチベーションの低下が見られる場合は注意が必要です。

さらに「同僚との関係性の変化」として、チームの集まりやイベントへの参加を避ける、以前より周囲と距離を置くようになるなどの兆候も、離職を考えるドライバーに多く見られます。

これらの兆候が複数見られる場合は、早急に個別面談の機会を設け、問題の解決に向けた対話を始めることが重要です。

▼従業員のメンタルヘルスを守るために

以下の記事では、運送業界におけるドライバーのメンタルヘルス対策について、ストレス要因の把握から具体的な支援プログラムまで人事担当者向けに詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

退職希望者との効果的な面談方法

退職の意向を示したドライバーに対しては、適切な面談を行うことで思いとどまらせる可能性もあります。

まず重要なのは「傾聴の姿勢」です。退職理由を一方的に否定したり、引き止めに必死になったりするのではなく、まずはドライバーの話に真摯に耳を傾けることが大切です。

退職の本当の理由は最初に語られる表面的な理由と異なることも多いため、「なぜそう感じるのか」と掘り下げる質問を重ねることで、真の問題点を明らかにします。

次に「具体的な改善提案」を行います。もし労働条件や職場環境が退職理由であれば、可能な範囲での改善策を具体的に提示するのが効果的です。

例えば「来月からシフトの見直しを行う」「○○の研修機会を設ける」など、明確な期限と内容を示すことが重要です。

最後に「継続的なフォロー」を約束します。一度の面談で全ての問題が解決するわけではないため、改善の進捗を定期的に確認する場を設けることで、退職希望者に「会社が本気で取り組んでいる」という安心感を与えることができます。

7.ドライバー定着への道筋と未来展望

ドライバーの離職原因は、長時間労働や不規則な勤務体系、給与や待遇への不満、コミュニケーション問題、キャリアパスの不明確さ、体力的負担と健康問題など多岐にわたります。

特に若手ドライバーはワークライフバランスを重視する傾向が強く、従来の働き方との間に大きなギャップが生じています。

これらの課題に対応するためには、適正な労働環境の整備、明確な評価制度の構築、キャリアパスの提示、コミュニケーション強化、健康管理の充実、テクノロジーの活用など、複合的なアプローチが必要です。

離職率の改善は一朝一夕には実現できませんが、本記事で紹介した施策を自社の状況に合わせて導入し、継続的に取り組むことで、優秀なドライバーが長く活躍できる職場環境を構築することができるでしょう。