現代企業では数値だけでは測れない従業員の真の価値をどう評価するかが重要な課題となっています。

定性評価は、チームワークや創意工夫、責任感といった数値化困難な要素を適切に評価し、従業員満足度向上と組織力強化を実現する強力な手法です。

本記事では、定性評価の基本から7つの評価項目、5ステップの導入方法まで、企業の人事担当者が今すぐ活用できる実践的なノウハウを詳しく解説します。

- 定性評価の基本概念と定量評価との違い、企業における重要性

- 効果的な定性評価を実現する7つの主要評価項目と具体的な運用方法

- 5ステップの導入プロセスと成功企業の事例、失敗を避けるポイント

1.定性評価とは何か?基本概念と企業における重要性

定性評価の基本概念から企業での活用方法まで、現代組織に不可欠な評価手法について詳しく解説します。

定性評価の定義と特徴

定性評価とは、売上高や契約件数などの数値で表せない要素を対象とした評価手法です。

定性評価の主な評価対象

- 業務プロセス

- 勤務態度

- チームワーク

- 創意工夫

- コミュニケーション能力 など

→定性評価の最大の特徴は、数値データでは捉えきれない従業員の貢献や成長を多面的に評価できる点にある

従来の成果主義的な評価では見過ごされがちな「縁の下の力持ち」的な貢献や、将来の成果につながる基盤づくりの努力なども適切に評価することが可能です。

これにより、従業員一人ひとりの個性や強みを活かした組織運営が実現できます。

現代企業で定性評価が注目される背景

成果主義一辺倒の評価制度は、短期的な数値目標への過度な集中を招き、組織の持続的成長を阻害する要因となることが指摘されています。

また、働き方の多様化や価値観の変化により、従業員は単なる数値評価では満足せず、自身の成長や貢献が多角的に認められることを求めるようになりました。

これらの背景から、従業員エンゲージメント向上と組織力強化を目的として、定性評価を重視する企業が急速に増加しています。

定性評価が適用される職種と業務領域

定性評価は特に数値化が困難な職種で威力を発揮します。

事務職、人事、経理、法務、看護師、保育士、教師などの職種では、業務の成果を具体的な数値で表現することが難しく、定性評価による多面的な評価が不可欠です。

間接部門や管理部門においても、サポート業務の質やチーム貢献度などは定性評価でしか適切に測定できません。

さらに、新入社員や経験の浅い従業員に対しては、即座に数値成果を求めるのではなく、学習意欲や成長への取り組み姿勢、基本的なビジネススキルの習得状況などを定性評価で丁寧に評価することで、モチベーション維持と継続的な成長を促進できます。

▼あわせて読みたい

運送業界特有の評価ポイントについてより詳しく知りたい方は、業界特化の人事評価手法について解説した記事もあわせてご覧ください。

2.定性評価と定量評価の違いとそれぞれの特徴

効果的な人事評価制度を構築するためには、定性評価と定量評価の特性を理解し、適切に組み合わせることが重要です。

定量評価との根本的な違い

定性評価と定量評価にはそれぞれ異なる特徴と効果があります。両者の違いを明確に理解することで、より効果的な評価制度の設計が可能になります。

| 定量評価 | 定性評価 | |

|---|---|---|

| 評価対象 | 売上額、契約件数、目標達成率など明確な数値データ | 数値化できない行動特性や能力 |

| 主な利点 | ・客観性の高さ ・評価基準の明確さ | ・従業員の潜在能力や将来性を評価 ・組織への定性的な貢献を適切に評価 |

| 主なリスク・課題 | 数値に表れない重要な貢献を見落とすリスク | ・主観的な要素を含む ・評価の難易度が高い |

| 納得感・効果 | 客観的で明確だが限定的 | ・努力や成長が認められたという実感 ・モチベーション向上に直結しやすい |

両者を組み合わせる必要性

単独の評価手法では限界があるため、定性評価と定量評価を組み合わせた総合的な評価制度の構築が不可欠です。

両者を適切に組み合わせることで、従業員の現在の成果と将来のポテンシャル、個人の貢献と組織への影響を包括的に評価できます。

例えば、営業職では売上という定量指標と顧客満足度向上への取り組みという定性指標を組み合わせることで、持続可能な営業力の評価が可能になります。

職種別の定性・定量評価の使い分け

効果的な人事評価を実現するには、職種や役職の特性に応じて定性評価と定量評価を適切に組み合わせることが重要です。最適なバランス設計の考え方を具体例とともに解説します。

▼営業職の例

・売上や契約件数などの定量的指標と、顧客との信頼関係構築や後輩への指導といった定性的要素を組み合わせる

・適切な比率配分により、短期的成果と長期的組織貢献を両立した評価が実現できる

▼バックオフィス業務の例

・業務効率や正確性などの定量指標と、チームワークや改善提案などの定性指標を組み合わせる

▼管理職の評価例

・部門の数値目標達成という定量要素と、部下の育成やリーダーシップ発揮という定性要素の両軸が重要となる

職種や役職に応じて最適な評価バランスを設計することで、組織全体のパフォーマンス最大化が図れます。

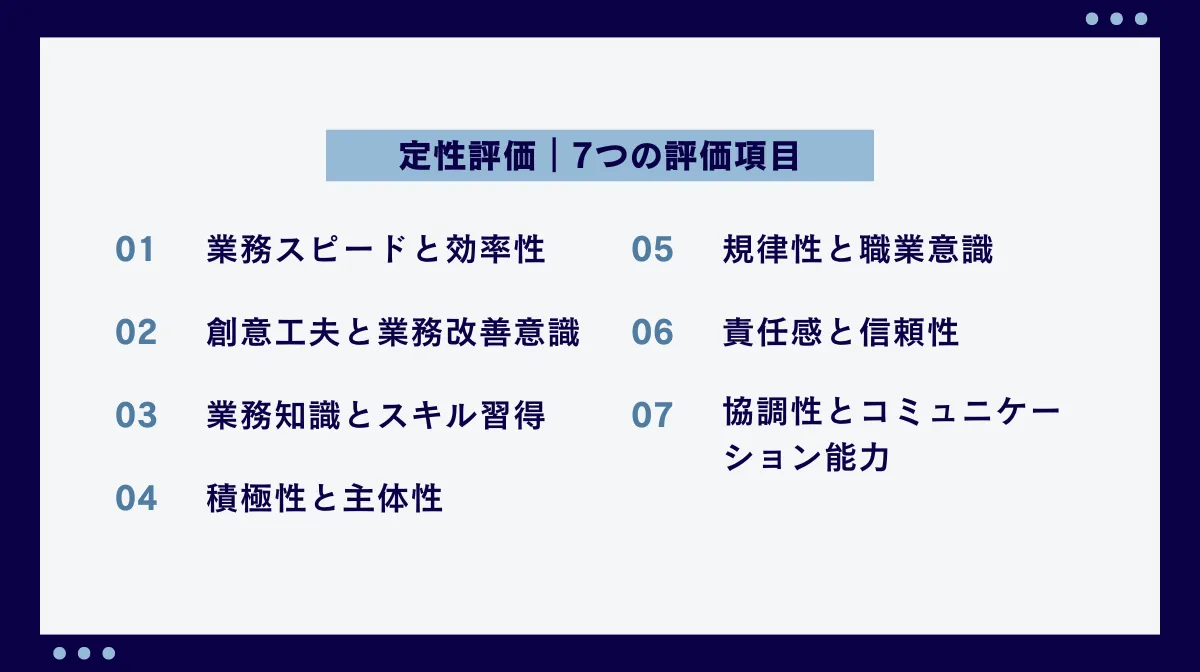

3.定性評価で使用される7つの主要評価項目

定性評価を効果的に運用するためには、明確で具体的な評価項目の設定が不可欠です。以下に代表的な7つの項目を詳しく解説します。

①業務スピードと効率性

業務処理のスピードと効率性は、組織の生産性に直結する重要な評価項目です。単純な作業の早さだけでなく、優先順位付けの適切さ、無駄の排除、時間管理能力などを総合的に評価します。

▼具体的には…

依頼された業務への着手の早さ、完了までの時間、品質を保ちながらの効率化への取り組みなどが評価対象

また、報告・連絡・相談の迅速性も重要な要素です。問題発生時の早期報告、進捗状況の適切なタイミングでの共有、必要な相談を適時に行う姿勢などが評価されます。

これらの評価により、組織全体の情報流通と意思決定の速度向上が期待できます。

②創意工夫と業務改善意識

継続的な業務改善と創意工夫は、組織の競争力向上に不可欠な要素です。以下の観点から総合的に評価を行います。

主な評価項目

- 改善提案の頻度と質

- 新しいアイデアの創出能力

- 問題解決への積極的な取り組み

- 改善の実行と効果測定能力

イノベーション創出への貢献度も評価項目に含まれます。小さな改善から大きな変革まで、組織の発展に寄与する創造的な活動を幅広く評価することで、従業員の改善意識とチャレンジ精神を醸成できます。

失敗を恐れずに新しいことに挑戦する姿勢も積極的に評価対象とすることが重要です。

③業務知識とスキル習得

専門知識の習得状況と実務への活用能力は、個人の成長と組織への貢献を測る重要な指標です。

自社の商品・サービスに関する深い理解、業界動向への関心、顧客や市場に関する知識の蓄積などが評価対象となります。

単に知識を持っているだけでなく、それを実際の業務に活かせているかどうかが重要なポイントです。

継続的な学習姿勢も重要な評価要素です。外部研修への参加、資格取得への取り組み、自己啓発活動などを通じて、常に新しい知識とスキルの習得に努める姿勢を評価します。

また、習得した知識を同僚や後輩と共有し、組織全体の知識レベル向上に貢献する行動も高く評価されるべき要素です。

④積極性と主体性

前向きな業務取り組み姿勢と主体的な行動力は、組織の活性化に大きく貢献します。

困難な課題に対しても逃げずに向き合う姿勢、新しい業務や責任を積極的に引き受ける意欲、自発的な学習や改善活動への取り組みなどが評価対象です。

チャレンジ精神も重要な評価項目です。失敗を恐れずに新しいことに挑戦する姿勢、従来の方法にとらわれない柔軟な思考、困難な目標に対する諦めない姿勢などを評価します。

これらの要素を適切に評価することで、組織全体のイノベーション創出力と成長力を高めることができます。

⑤規律性と職業意識

基本的な職業人としての規律性と高い職業意識は、信頼できる組織運営の基盤となります。

主な評価項目

- 勤怠管理における正確性

- 時間厳守の姿勢

- 身だしなみや言葉遣いの適切さ など

これらは当然のことのように思われがちですが、組織の信頼性と外部からの評価に大きく影響する重要な要素です。

ルール遵守と高い倫理観も重要な評価項目です。社内規程の理解と遵守、コンプライアンス意識の高さ、機密情報の適切な取り扱いなどを評価します。

また、職場環境の維持向上への貢献、整理整頓への取り組み、安全管理意識なども含まれます。これらの評価により、安全で働きやすい職場環境の構築が促進されます。

⑥責任感と信頼性

担当業務への責任完遂能力と高い信頼性は、組織運営の根幹を支える重要な要素です。与えられた業務を最後まで確実に遂行する姿勢、期限を守る能力、約束事の確実な履行などが評価対象となります。

単に業務を完了するだけでなく、品質にも責任を持ち、期待値を上回る成果を出そうとする姿勢も重要です。

問題発生時の対応力も責任感の重要な表れです。トラブルが発生した際の迅速な報告、原因分析と改善策の提案、再発防止への取り組みなどを評価します。

また、自分の業務だけでなく、チーム全体の成果に対しても責任感を持って取り組む姿勢も高く評価される要素です。

⑦協調性とコミュニケーション能力

円滑なチームワークと効果的なコミュニケーション能力は、組織の生産性と働きやすさに直結します。

同僚との協力的な関係構築、建設的な意見交換、困っている同僚への積極的なサポートなどが評価対象です。

情報共有と連携能力も重要な評価要素です。必要な情報を適切なタイミングで関係者と共有する能力、他部門との効果的な連携、会議での建設的な発言などを評価します。

また、多様な価値観や考え方を受け入れ、チーム全体の多様性を活かす能力も現代の組織運営では特に重要な要素となっています。

■優秀なドライバー人材の確保で定性評価制度を活かす

定性評価制度を効果的に運用するためには、まず適切な人材の確保が重要です。カラフルエージェント ドライバーでは、即戦力となる有資格ドライバーを迅速にご紹介し、面接調整から条件交渉まで代行いたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

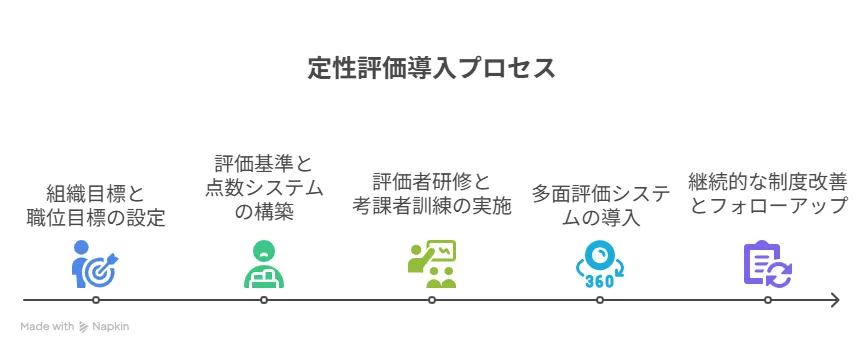

4.定性評価導入の5ステップ実践ガイド

定性評価制度を効果的に導入するための具体的な手順とポイントを、実践的な観点から詳しく解説します。

ステップ1:組織目標と職位目標の設定

定性評価制度の導入にあたっては、まず企業ビジョンと整合性のある明確な組織目標を設定することが重要です。企業の理念や戦略と連動した目標設定により、従業員の行動が組織の方向性と一致します。

部門別、役職別の具体的な目標策定では、各部門の特性と役割を考慮した現実的で達成可能な目標を設定します。

個人目標との連動性を確立することで、従業員一人ひとりが組織全体の成功に貢献していることを実感できます。

▼成功のカギとは…

目標設定の際、SMARTの原則(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限付き)を定性的な要素にも適用し、曖昧さを排除した明確な目標を設定する

目標設定プロセスには従業員も参加させ、納得感の高い目標作りを心がけることが重要です。

ステップ2:評価基準と点数システムの構築

客観的で公平な評価を実現するためには、明確な評価基準と点数システムの構築が不可欠です。必達レベルと努力レベルの2段階設定により、基本的な期待水準と高い成果への挑戦を明確に区別します。

評価基準の明文化と全社的な共有により、評価の透明性と公平性を確保します。

評価基準書には具体的な行動例と判定指標を記載し、評価者が迷わないような詳細なガイドラインを作成します。

また、定期的な基準見直しのメカニズムも組み込み、組織の成長と環境変化に応じて評価基準を最適化していく仕組みを構築します。

ステップ3:評価者研修と考課者訓練の実施

公正で質の高い評価を実現するためには、評価者のスキル向上が欠かせません。

人事考課エラーの理解と対策では、ハロー効果、中心化傾向、期末効果などの典型的なエラーパターンを学び、客観的な評価を行うための知識とスキルを身につけます。

ロールプレイング訓練では、実際の評価場面を想定した練習を行い、評価スキルの向上を図ります。

▼評価基準の統一化を図るには…

複数の評価者が同じケースを評価し、結果を比較検討する校正訓練も有効

これにより評価者間のばらつきを把握し、基準の統一を図ることができます。継続的な評価者教育プログラムを実施し、評価スキルの維持向上と新たな評価手法の習得を支援することも重要な要素です。

▼あわせて読みたい

評価者のフィードバックスキル向上については、具体的な技術とコツを詳しく解説した専門記事で詳細をご確認いただけます。

ステップ4:多面評価システムの導入

より客観的で包括的な評価を実現するため、360度評価の仕組み構築が効果的です。上司だけでなく、同僚、部下、場合によっては顧客からの多角的評価により、被評価者の多面的な特性と貢献を把握できます。

各評価者の視点の違いを活かし、より立体的で公正な評価を実現することが可能になります。

評価結果の総合的判断方法では、異なる立場からの評価をどのように統合し、最終評価に反映させるかの方法論を確立します。

多面評価システムの運用には相応の工数が必要となるため、効率的な運用方法の検討も欠かせません。

ステップ5:継続的な制度改善とフォローアップ

定性評価制度は導入後の継続的な改善が成功の鍵となります。定期的な制度見直しでは、年次レビューを実施し、制度の効果測定と課題の洗い出しを行います。

従業員満足度調査や離職率の変化、生産性指標の推移などを通じて、制度の効果を客観的に評価し、必要な改善を実施します。

従業員フィードバックの収集では、被評価者と評価者双方からの意見を定期的に収集し、制度の使いやすさと効果を検証します。

匿名アンケートや個別面談を通じて、率直な意見を収集し、制度改善に活かすことが重要です。

評価制度の最適化は継続的なプロセスであり、組織の成長と環境変化に応じて柔軟に制度を進化させていく姿勢が求められます。

5.定性評価の効果的な運用方法とポイント

定性評価制度の導入後は、日常的な運用における質の向上が組織全体の成果を左右する重要な要素となります。

目標設定時の重要なポイント

効果的な定性評価の実現には、SMARTな目標設定の原則を定性的要素にも適用することが重要です。具体的で測定可能な行動目標の設定により、抽象的になりがちな定性評価に明確性をもたらします。

●目標設定の3つのポイント

- パフォーマンス目標とストレッチ目標の設定

・パフォーマンス目標では現在の能力を最大限発揮する目標を設定する

・ストレッチ目標では成長を促進する挑戦的な目標を設定する - 個人の成長段階に応じた目標調整

・新入社員、中堅社員、管理職それぞれに適した目標レベルと内容を設定する

・個人の特性、経験、キャリア志向を考慮したカスタマイズ - 対話を重視した目標設定プロセス

上司と部下の十分な対話を通じて、納得感の高い目標作りを心がける

評価期間中の管理とコミュニケーション

定性評価の効果を最大化するためには、評価期間中の継続的な管理とコミュニケーションが不可欠です。定期的な1on1ミーティングの実施により、目標に対する進捗状況の確認と必要な軌道修正を行います。

●月次または四半期ごとの面談

具体的な行動事例をもとに成長の確認と課題の特定を行い、リアルタイムでの改善を促進

●進捗管理と早期課題発見

問題が深刻化する前に適切な支援と指導を行うことが重要

リアルタイムフィードバックにより、良い行動は即座に承認し、改善が必要な点は建設的なアドバイスとともに早期に伝達します。

これにより、年度末の評価で初めて問題が明らかになるような「サプライズ評価」を防ぎ、継続的な成長を支援できます。

評価結果のフィードバック方法

建設的なフィードバックの技術習得は、定性評価の効果を左右する重要な要素です。具体的な行動事例をもとにした客観的なフィードバックにより、被評価者の理解と納得を促進します。

強みの確認と成長ポイントの明確化をバランス良く行い、前向きな改善意欲を喚起することが重要です。

●成長促進型の面談実施

過去の評価に留まらず、将来の目標設定と能力開発計画の策定に重点を置く

●次期目標設定への活用

今回の評価結果を踏まえた具体的な成長戦略を策定し、継続的な能力向上を支援する

フィードバック面談は単なる評価の伝達ではなく、従業員の成長を支援する重要な機会として位置づけ、十分な時間と準備をかけて実施することが求められます。

▼あわせて読みたい

定性評価と連携した継続的なコミュニケーション手法として、1on1面談の効果的な活用方法について詳しく解説しています。

■人材紹介で採用工数を削減し評価制度運用に集中

定性評価制度の導入・運用には相応の工数が必要です。採用活動にかかる負担を軽減し、人事制度の充実に注力できるよう、カラフルエージェント ドライバーが採用業務をサポートいたします。成功報酬制で安心してご利用いただけます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

6.定性評価における課題と解決策

定性評価の運用において直面する典型的な課題と、それらを解決するための具体的な方策について詳しく解説します。

主観性と客観性のバランス

定性評価最大の課題である主観性の排除には、具体的な行動事実に基づく評価手法の確立が重要です。

第三者視点の活用では、複数の評価者による相互チェック機能を組み込み、個人の偏見や主観を相互に補正します。評価者研修の継続実施により、評価スキルの向上と客観的評価能力の維持を図ります。

また、評価基準の具体化と事例集の作成により、評価者間の判断基準の統一を促進し、主観的な評価のばらつきを最小限に抑制することが可能です。

人事考課エラーの防止策

人事考課エラーを防ぐには、各エラーの特徴を理解し、具体的な対策を講じることが重要です。

| 内容 | 対策方法 | |

|---|---|---|

| ハロー効果 | 一つの優れた特性が他の評価項目に影響 | ・複数項目を独立して評価 ・具体的な判断基準の設定 |

| 中心化傾向 | 評価が中央値に偏る傾向 | ・評価分布の適正化 ・優秀者と要改善者の明確な識別 |

| 期末効果・近時点効果 | 特定時期の出来事に過度に影響される | ・評価期間全体の継続的記録 ・定期的なモニタリング |

評価者訓練では、これらの典型的なエラーパターンを理解し、意識的に回避する技術を習得します。定期的な評価校正セッションにより、評価者間の基準統一と品質向上を継続的に図ることが重要です。

従業員の納得感向上策

透明性の高い評価プロセスの構築により、従業員の評価に対する理解と信頼を向上させます。評価基準と評価プロセスの詳細な説明により、何が評価され、どのように判断されるかを明確に伝達します。

評価基準の事前共有では、期初に明確な期待値を設定し、従業員が目標に向かって効果的に行動できる環境を整備します。

異議申し立て制度の構築により、評価に対する疑問や不満を適切に処理する仕組みを確立します。公正で迅速な異議処理プロセスにより、従業員の信頼を維持し、制度の改善につなげることができます。

継続的な制度説明と意見収集により、従業員の理解促進と制度改善を両立し、納得感の高い評価制度の実現を図ります。

7.定性評価がもたらすメリットと組織への効果

適切に運用された定性評価制度は、個人と組織の両方に多大な効果をもたらす強力な経営ツールとなります。

従業員満足度とモチベーション向上

定性評価の導入により、数値では表現できない従業員の努力や貢献が適切に認められるようになり、従業員満足度の大幅な向上が期待できます。

多面的評価による公平感の醸成では、売上などの数値成果だけでなく、チームワークや改善提案、後輩指導などの幅広い貢献が評価対象となることで、すべての従業員が価値を創造していることを実感できます。

個人の強みと成長点の明確化により、従業員は自身のキャリア開発により具体的に取り組むことができます。

キャリア開発支援の強化では、定性評価の結果をもとに個別の能力開発計画を策定し、研修機会の提供や職務経験の拡大などを通じて、従業員の長期的な成長を支援します。

これにより、単なる評価を超えた人材育成のツールとして機能し、従業員エンゲージメントの向上に大きく寄与します。

組織文化と風土の改善

定性評価制度の浸透により、協調性とチームワークを重視する組織文化が醸成されます。

個人の成果だけでなく、チーム全体の成功に貢献する行動が評価されることで、相互支援と協力の精神が組織全体に広がります。

継続的改善意識の浸透では、小さな改善提案から大きな革新まで、すべての改善活動が評価対象となることで、組織全体の改善文化が根付きます。

企業価値観の共有促進では、定性評価の基準に企業理念や行動指針を反映させることで、理念の実践を促進し、組織一体感の向上を図ります。

また、多様な働き方や価値観を持つ従業員が共通の目標に向かって協働する基盤が整備されます。

人材育成と組織力強化

定性評価を通じた継続的なフィードバックにより、個人の能力開発が大幅に促進されます。具体的な行動レベルでの改善指導により、従業員は効果的なスキル向上を実現できます。

リーダーシップ育成の効果では、管理職候補者の特定と育成が定性評価を通じて体系的に行われ、組織の持続的な成長を支える人材パイプラインが構築されます。

組織全体のパフォーマンス向上では、個人レベルの能力向上が積み重なることで、組織全体の生産性と競争力が向上します。

また、従業員の定着率向上により、組織知識の蓄積と人材投資の効果最大化が図られ、持続的な組織力強化が達成されます。

▼あわせて読みたい

定性評価によって醸成される組織文化をさらに発展させるために、心理的安全性の構築手法についても参考にしてください。

8.成功企業の定性評価導入事例

実際の企業における定性評価の成功事例を分析し、導入のヒントと注意点を具体的に解説します。

サイボウズの「信頼ベース評価」事例

サイボウズでは従来の成果主義的評価制度から脱却し、「信頼」を軸とした独自の定性評価制度を構築しました。

チームから見た貢献度は「信頼度」と「働き方」の2つの軸で評価され、信頼度の測定基準として独自の行動指針「Action5+1」(考える・知る・伝える・続ける・する+公明正大)を採用しています。

年度ごとに各従業員がこの基準に基づいて目標設定を行い、マネージャーや周囲からフィードバックを受ける仕組みです。

給与決定では社外の市場価値と社内評価を組み合わせ、「メンバーの幸福」と「チームの生産性」の両立を実現しています。

この制度により多様な働き方を支援しながら組織の生産性を維持し、従業員満足度の大幅な向上を達成した成功事例です。

中小企業における定性評価活用の可能性

限られたリソースを持つ中小企業においても、定性評価制度の導入は十分に可能です。シンプルな評価項目と運用プロセスの設計により、大企業と同様の効果が期待できます。

業界特性に応じた評価項目の設定では、各業界の特性を反映した評価基準の構築が重要です。

▼参考事例

・製造業…安全意識や品質への取り組み

・サービス業…顧客満足度向上への貢献

適切に運用された場合、従業員のモチベーション向上、離職率の改善、組織一体感の醸成などの効果が期待されます。

特に従業員数が比較的少ない中小企業では、全員参加型の評価制度により、より密度の高いコミュニケーションと成長支援が実現可能となります。

失敗事例から学ぶ注意点

定性評価導入の失敗事例から学ぶべき教訓も数多く存在します。

▼よくある導入失敗パターン

- 評価基準の曖昧さ

- 評価者研修の不足

- 従業員への説明不足 など

特に、明確な基準設定を怠ったことで評価のばらつきが生じ、従業員の不満と制度への不信を招いた事例が多く報告されています。

課題の早期発見と対処方法では、定期的な制度モニタリングと従業員フィードバックの収集により、問題の早期発見と迅速な改善が重要であることが示されています。

▼成功のカギとは…

制度改善のベストプラクティスでは、失敗を恐れずに継続的な改善を行う姿勢と、従業員との対話を重視したボトムアップ型の改善アプローチ

これらの教訓を活かすことで、導入リスクを最小限に抑制し、成功確率を大幅に向上させることが可能です。

9.定性評価制度を成功させるための実践的アドバイス

定性評価制度の成功には、導入前の周到な準備から長期的な運営まで、戦略的なアプローチが不可欠です。

導入前の準備と社内合意形成

定性評価制度の成功には、経営層の強いコミットメントと明確なビジョンの提示が不可欠です。制度導入の目的と期待効果を明確に定義し、全社的な取り組みとして位置づけることが重要です。

●現場管理職の理解促進

→制度の詳細説明だけでなく、実際の運用における具体的なメリットと課題を共有し、積極的な協力を得る

●段階的導入のロードマップ

→パイロット部門での試行運用を経て、段階的に全社展開を図る戦略が効果的

初期段階での課題抽出と改善を通じて、制度の精度向上と従業員の理解促進を同時に実現できます。

また、変化管理の観点から、従業員の不安や抵抗感に対する適切な対応と、継続的なコミュニケーションが制度定着の重要な要素となります。

システム化とツール活用

効率的な定性評価運用のためには、適切な人事評価システムの選定と活用が重要です。

- システム選定基準

定性評価に特化した機能、使いやすいインターフェース、カスタマイズ性、セキュリティ機能などを総合的に評価する - 効率的運用のためのデジタル化

評価プロセスの自動化、進捗管理の可視化、レポート機能の充実などにより、評価業務の効率化を図る - データ分析による制度改善

評価結果の統計分析や傾向分析を通じて、制度の効果測定と改善点を特定する

また、AIやビッグデータ技術の活用により、より精度の高い評価と予測分析が可能になりつつあります。

ただし、システム化に過度に依存することなく、人間的な要素を重視したバランスの取れた運用が重要であることも忘れてはなりません。

長期的な制度運営と改善サイクル

定性評価制度の継続的な成功には、年間スケジュールの適切な設計と運営が重要です。以下の項目を戦略的に配置し、従業員の成長サイクルと業務サイクルに調和した運営を行います。

- 評価期間の設定

- 中間レビューのタイミング

- フィードバック面談の実施時期 など

継続的な評価者教育では、新任管理職への研修だけでなく、経験豊富な管理職に対する継続教育も実施し、評価スキルの維持向上を図ります。

制度の進化と最適化では、環境変化や組織の成長に応じて制度を柔軟に調整し、常に最適な状態を維持します。

定期的な制度レビューと改善サイクルの確立により、制度の陳腐化を防ぎ、継続的な効果向上を実現します。

また、他社の先進事例や最新の人事トレンドを積極的に取り入れ、制度の競争優位性を維持することも重要な要素です。

10.定性評価で実現する持続可能な組織成長

定性評価制度の導入と効果的な運用により、企業は持続可能な成長基盤を構築することができます。

定性評価導入の重要性再確認

現代の企業経営において、定性評価は単なる評価手法を超えた戦略的な経営ツールとして位置づけられます。

従業員の多様な能力と貢献を適切に評価することで、組織全体の潜在力を最大限に引き出すことが可能になります。

従業員満足度向上への寄与では、公正で包括的な評価により、すべての従業員が価値を創造し、成長できる環境を整備できます。

競争優位性の源泉としての位置づけでは、人材こそが企業の最重要資産である現代において、その人材を適切に評価し、育成する仕組みが企業の持続的競争優位を決定する重要な要素となっています。

定性評価制度の充実により、優秀な人材の獲得、育成、定着が実現され、組織の競争力向上に直結します。

今後の人事評価制度の展望

デジタル化時代の評価手法進化では、AI技術やビッグデータ分析の活用により、より精密で客観的な定性評価が可能になりつつあります。

しかし、技術の進歩に伴っても、人間的な要素と温かみのある評価の重要性は変わりません。

多様な働き方への対応では、リモートワークやフレックス勤務などの新しい働き方に適応した評価手法の開発が求められています。

継続的な制度改善の重要性では、変化の激しい現代において、評価制度も継続的な進化と最適化が不可欠です。

従業員のニーズの変化、ビジネス環境の変化、技術革新などに対応し、常に最適な評価制度を維持する組織的能力が競争優位の源泉となります。

行動への第一歩

定性評価制度の導入を検討している企業は、まず自社の現状評価と課題整理から始めることが重要です。

現在の評価制度の問題点、従業員のニーズ、組織の特性などを詳細に分析し、最適な制度設計の方向性を明確にします。

段階的導入の具体的ステップでは、無理のない導入計画を策定し、着実な制度定着を図ります。

専門支援活用の検討では、人事コンサルタントや評価制度の専門家の知見を活用し、導入リスクの最小化と成功確率の向上を図ることも有効な選択肢です。

定性評価制度の導入は、単なる制度変更ではなく、組織文化の変革と持続的成長の基盤構築に向けた重要な投資であることを認識し、長期的な視点で取り組むことが成功の鍵となります。

▼あわせて読みたい

定性評価制度の効果測定として離職率の改善を検証したい企業様は、具体的な計算方法と改善事例をご参照ください。

11.定性評価で組織の未来を切り拓く

定性評価は現代企業にとって不可欠な評価手法であり、従業員の多様な能力と貢献を適切に評価することで組織全体の潜在力を最大化できます。

7つの主要評価項目の設定から5ステップの導入プロセス、効果的な運用方法まで、本記事で紹介した実践的なアプローチを活用することで、従業員満足度の向上と組織力の強化を同時に実現できるでしょう。

定性評価制度の導入は単なる制度変更ではなく、持続的な組織成長の基盤構築への重要な投資です。ぜひ自社の現状を分析し、段階的な導入を検討してみてください。

■持続的な組織成長を支える人材確保パートナー

定性評価制度による組織力強化と並行して、継続的な優秀人材の確保が重要です。カラフルエージェントでは全国の登録者から最適な人材をマッチングし、企業様の持続的成長をサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら