「育休復帰した優秀な女性社員が補助的業務ばかり担当している」という状況はありませんか?これがマミートラック問題です。

帝国データバンクの調査では、女性管理職がいない企業が43.0%に上り、多くの企業で深刻化しています。

本記事では、マミートラックの根本的な原因から具体的な解決策、成功事例まで、人事担当者が実践できる対策を解説します。

- マミートラックの定義と企業への具体的な影響・リスク

- マミートラック発生の根本原因と効果的な解決策5選

- 資生堂・メルカリ・カルビーの成功事例と実装ロードマップ

1.マミートラックとは?基本知識と企業への影響

マミートラック問題を解決するためには、まずその定義と企業への具体的な影響を正しく理解することが重要です。

マミートラックの定義と語源

この言葉は1988年にアメリカで誕生し、当初はNPOカタリスト初代代表のフェリス・シュワルツが女性の働き方を「キャリア優先型」と「キャリアと家庭両立型」に分類し、後者を支援する制度として提案したものでした。

しかし現在では、本人が望まないにもかかわらず補助的業務に配置されることで昇進・昇格の機会を失い、結果として勤労意欲の低下や離職を招く深刻な問題として認識されています。

日本企業における現状データ

日本企業におけるマミートラック問題の深刻さは、統計データからも明らかです。

帝国データバンクの2024年調査によると、「女性管理職がいない」企業は43.0%と半数近くに上り、女性管理職の割合は平均わずか10.9%にとどまっています。

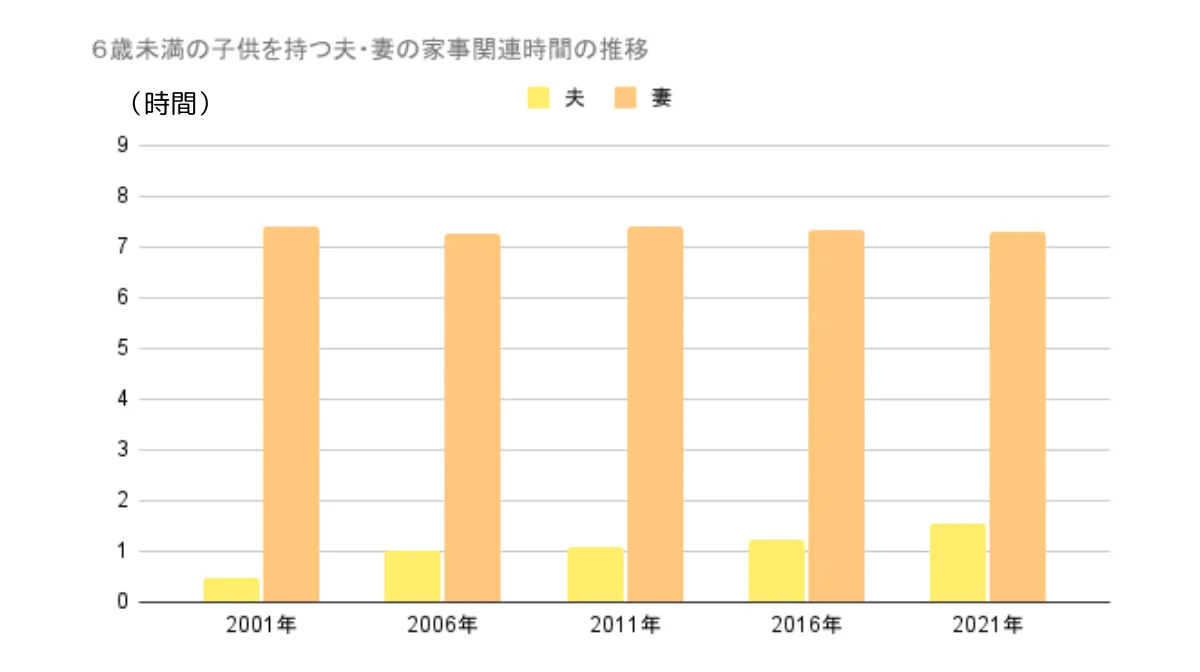

また、総務省の社会生活基本調査では、6歳未満の子どもを持つ夫婦における家事関連時間が、夫1時間54分に対し妻7時間28分と圧倒的な格差が存在することが判明しました。

この家庭内での負担格差が、職場でのマミートラック発生の一因となっており、女性社員が時短勤務や早退を余儀なくされ、結果として重要な業務から外される悪循環を生み出しています。

参考:

帝国データバンク|女性登用に対する企業の意識調査(2024 年)

総務省統計局|令和3年社会生活基本調査

企業が受ける深刻な影響

マミートラック問題は女性社員個人の問題ではなく、企業経営に直結する重大なリスクです。

優秀な人材の離職により、採用・育成にかけた投資が無駄になるだけでなく、知識やスキルの流出による業務効率の低下も避けられません。

加えて、2022年7月から労働者301人以上の企業では男女の賃金格差開示が義務化されており、女性活躍推進法への対応が不十分な企業は法的リスクも抱えることになります。

企業ブランドの毀損や株主からの評価低下も含め、マミートラック放置のコストは計り知れません。

参考:マイナビ|マイナビ 2026年卒大学生のライフスタイル調査

2.マミートラックが発生する根本原因

マミートラック問題を根本的に解決するには、その発生原因を正確に把握し、組織的な取り組みが必要です。

企業側の構造的問題

マミートラック発生の最大の要因は、企業の制度設計と運用体制の不備にあります。

問題の具体例

- フレックスタイム制やリモートワーク制度が未整備

- 長時間労働を前提とした評価制度

- 復職支援体制の不備

- 管理職向けのダイバーシティ教育が不十分

フレックスタイム制やリモートワーク制度が未整備の企業では、育児による時間的制約を抱える女性社員が物理的に重要な業務に参加できない状況が生まれます。

また、長時間労働を前提とした評価制度では、時短勤務者は必然的に低評価となり、昇進・昇格から遠ざかってしまいます。

復職支援体制の不備も深刻で、育休中の情報共有不足や復職前面談の未実施により、社員と企業の間に認識のズレが生じやすくなります。

さらに、管理職向けのダイバーシティ教育が不十分な企業では、上司が無意識のうちに女性社員を「配慮すべき対象」として扱い、結果としてキャリア機会を奪ってしまうケースも少なくありません。

職場の意識とバイアス

職場に根深く存在するアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)も、マミートラック発生の重要な原因です。

「女性は育児を優先すべき」「責任の重い仕事は母親には負担が大きい」といった固定観念を持つ管理職や同僚が多い職場では、女性社員の復職後に無難な業務ばかりが割り当てられる傾向があります。

特に男性管理職の理解不足は深刻で、育児の実態や女性社員の真のニーズを把握せずに「配慮」という名目で重要業務から外してしまうケースが頻発しています。

法政大学の武石恵美子教授は、「女性が妊娠・出産すると職場において戦力外という認識がまだまだ多くの企業に根付いている」と指摘しており、この意識改革なくしてマミートラック問題の解決は困難です。

参考:武石恵美子|妊娠・出産・育児期における女性のキャリア形成の課題

コミュニケーション不足

企業と女性社員間のコミュニケーション不足は、マミートラック問題を深刻化させる重要な要因です。

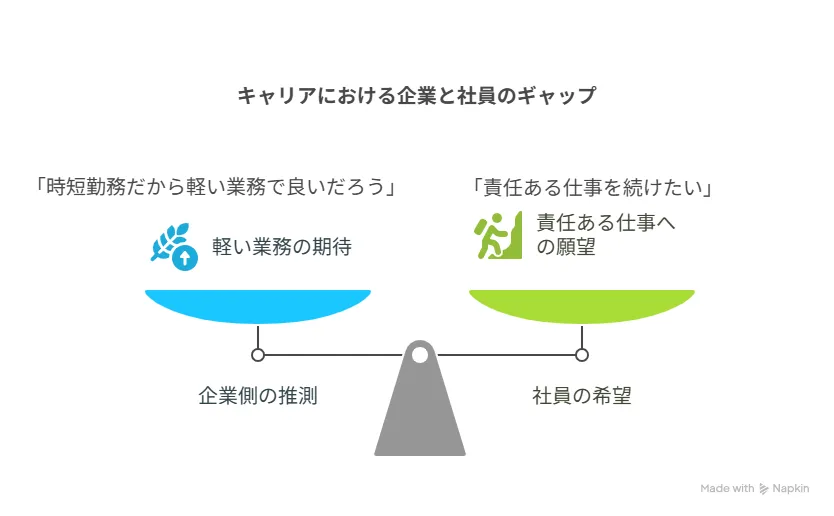

「時短勤務だから軽い業務で良いだろう」という企業側の推測と、「責任ある仕事を続けたい」という社員の希望にギャップが生じても、それを修正する機会がないまま放置されてしまいます。

また、上司と女性社員の信頼関係が構築されていない職場では、社員側も本音を伝えにくく、不満を抱えながらも我慢してしまう傾向があります。

定期的なキャリア相談機会の欠如により、一度マミートラックに陥った社員がそこから抜け出すことが困難になる構造的な問題も存在しています。

▼あわせて読みたい

企業と女性社員間のコミュニケーション改善は必須です。効果的な社内コミュニケーション術について詳しく解説しています。

女性ドライバー採用で組織の多様性を実現

マミートラック問題の解決には、多様な人材の採用と適切な配置が重要です。女性ドライバーの採用をお考えの企業様は、カラフルエージェントにご相談ください。即戦力となる有資格者の女性ドライバーをご紹介いたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

3.マミートラック放置で起こる5つの深刻な問題

マミートラック問題を放置することで企業が直面するリスクは多岐にわたり、その影響は長期的に企業価値を毀損します。

①優秀な女性人材の流出

マミートラック問題の最も直接的な影響は、優秀な女性人材の離職です。復職後にやりがいのある業務から外され、補助的な作業ばかりを担当させられた女性社員は、モチベーションが急速に低下します。

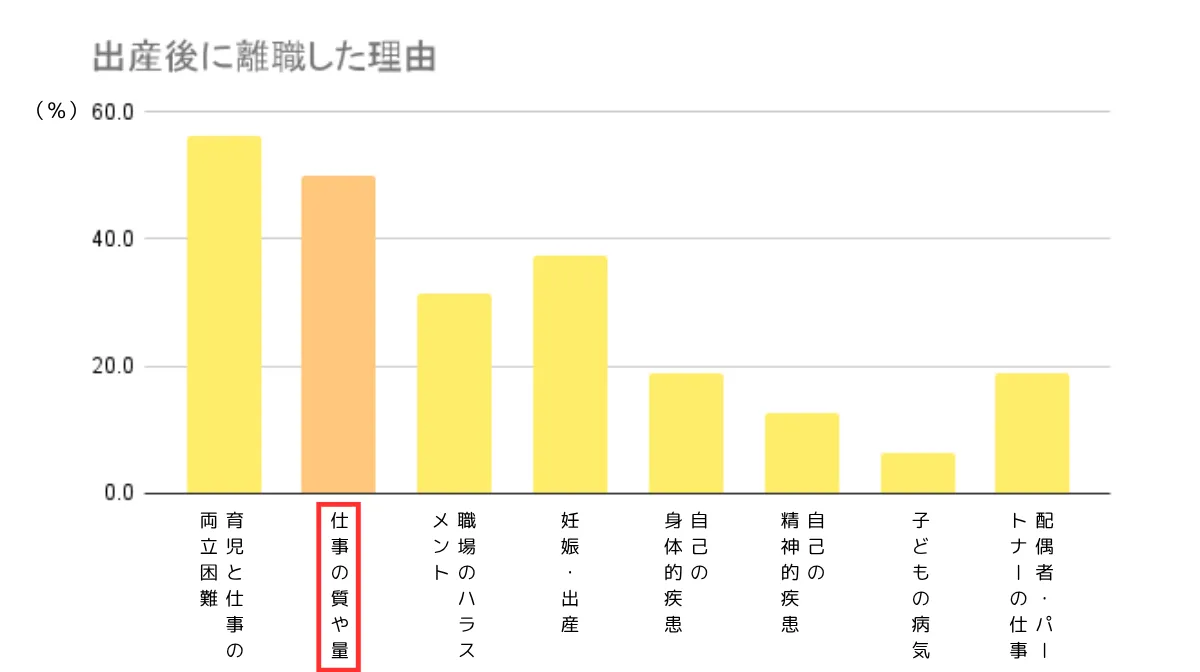

栃木産業保健総合支援センターの調査では、出産後に離職した女性の主要な理由として「仕事の質や量」が上位に挙げられており、職務内容への不満が離職の大きな要因となっています。

企業は一人の社員を育成するために数百万円から数千万円の投資を行っているにもかかわらず、マミートラックにより優秀な人材を失うことで、その投資が完全に無駄になってしまいます。

さらに、離職した女性社員のスキルや経験、人脈は競合他社に流出し、長期的な競争力低下にもつながります。

参考:栃木産業保健総合支援センター|出産後に復職した女性の離職要因

②企業の競争力低下

多様性の欠如は、企業の競争力とイノベーション創出能力を著しく低下させます。

マッキンゼーの調査によると、ジェンダー多様性の高い企業は、そうでない企業と比較して15%高い財務パフォーマンスを示しています。

特に消費財や小売業界では、購買決定権の多くを女性が握っているにもかかわらず、マミートラックにより女性の視点が経営に反映されない企業は、市場機会を逸失するリスクが高まります。

また、硬直化した組織文化は新しいアイデアの創出を阻害し、デジタル変革や新規事業開発においても後れを取ることになります。

▼あわせて読みたい

運送業界でも女性活躍推進は重要な課題です。トラック企業における具体的な戦略と実践法について詳しく解説しています。

③法的リスクとコンプライアンス違反

マミートラックは女性活躍推進法や男女共同参画社会基本法に抵触するリスクを内包しています。

2022年7月から、常用労働者301人以上の企業では男女の賃金格差開示が義務化されており、マミートラックにより女性の昇進・昇格が阻害されている企業では、説明困難な賃金格差が表面化する可能性があります。

また、政府が掲げる「指導的地位に女性が占める割合を30%程度とする」目標への対応が不十分な企業は、公共調達からの除外や補助金申請時の減点など、具体的な不利益を被るリスクも高まっています。

さらに、株主や投資家からのESG(環境・社会・ガバナンス)評価においても、ジェンダー平等への取り組みは重要な評価項目となっており、マミートラック問題は企業価値の毀損に直結します。

④求職者からの企業評価悪化

現代の求職者は企業の働きやすさを重視する傾向が強く、マミートラックが存在する企業は優秀な人材の獲得が困難になります。

転職口コミサイトやSNSの普及により、企業の内部事情は瞬時に拡散される時代となっており、マミートラック問題を抱える企業の評判は急速に悪化します。

また、働きやすさランキングや女性活躍推進企業認定(えるぼし認定)などで低評価を受けた企業は、採用ブランディングに多額の投資を行っても効果が限定的となり、結果として採用コストの増大と採用品質の低下という二重の負担を強いられることになります。

▼あわせて読みたい

マミートラック解消には心理的安全性の確保が重要です。強い組織を作るための具体的な方法について解説しています。

⑤既存社員への悪影響

マミートラック問題は、直接の当事者である女性社員だけでなく、職場全体の雰囲気と生産性に悪影響を及ぼします。

不公平な人事処遇を目の当たりにした他の社員は、会社への信頼を失い、自身のキャリア展望にも不安を抱くようになります。

特に若手女性社員は、先輩女性のマミートラック状況を見て将来への不安を感じ、結婚や出産に対してネガティブな印象を持つようになります。

また、マミートラックにより業務負荷が他の社員に偏ることで、チーム全体のモチベーション低下や残業時間の増加も発生します。

公平性を欠いた職場環境では、社員間の連帯感が損なわれ、チームワークの悪化や情報共有の停滞なども生じやすくなります。

これらの問題は組織全体の生産性低下を招き、最終的には企業の業績悪化にもつながる深刻な問題となります。

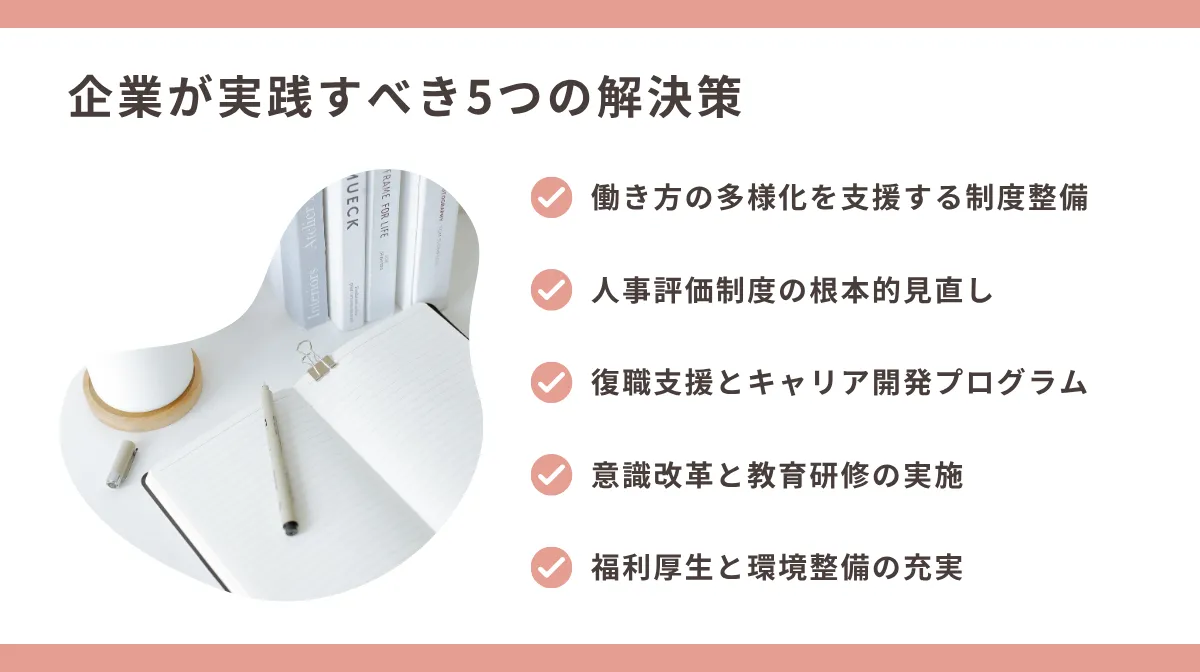

4.企業が今すぐ実践すべき5つの解決策

マミートラック問題の解決には、制度面と意識面の両方からアプローチする包括的な対策が必要です。

①制度改革による働き方の多様化

働き方の多様化を支援する制度整備は、マミートラック対策の基盤となります。

働き方の多様化

- フレックスタイム制の導入

- リモートワーク環境の整備

- 短時間正社員制度の設計

- 裁量労働制の活用

フレックスタイム制の導入により、保育園の送迎時間に合わせた柔軟な勤務が可能になり、時短勤務者でも重要な会議や業務に参加できる環境を構築できます。

リモートワーク環境の整備では、通勤時間の削減により実質的な勤務時間を確保でき、在宅勤務により子どもの急な発熱などにも対応可能となります。

短時間正社員制度の設計では、時短勤務でも正社員としての処遇を維持し、昇進・昇格の機会を確保することが重要です。

裁量労働制の活用では、労働時間ではなく成果で評価される仕組みを作ることで、効率的に働く女性社員が適正に評価される環境を整備できます。

これらの制度は段階的に導入し、利用状況と効果を検証しながら改善を続けることが成功の鍵となります。

②人事評価制度の根本的見直し

マミートラック問題の解決には、労働時間中心の評価から成果重視の評価への転換が不可欠です。

従来の「長時間働く=高評価」という評価軸を廃止し、アウトプットの質と量に基づく客観的な評価基準を策定する必要があります。

昇進・昇格要件についても、「時間的制約があっても管理職になれる」制度設計が重要で、カルビーのように短時間勤務でもキャリアアップ可能な制度を導入している企業も増えています。

評価プロセスの透明化により、評価基準と結果を明確に開示することで、社員の納得性を高め、マミートラックへの不信を解消することができます。

また、評価者向けの研修を実施し、アンコンシャスバイアスの排除と公正な評価の実施を徹底することも必要です。

参考:日本経済新聞|時短orフルタイム 育児社員、キャリアアップの道は?

③復職支援とキャリア開発プログラム

復職支援の充実は、マミートラック防止の重要な施策です。

復職支援の施策

- 復職前面談

- キャリア相談制度

- スキルアップ研修

- メンター制度

復職前面談の必須化により、育休中の社員のキャリア志向と働き方の希望を詳細にヒアリングし、復職後の配置や業務内容を本人の意向に沿って決定します。

定期的なキャリア相談制度では、復職後も継続的に社員の状況と希望を確認し、必要に応じて配置転換やキャリアパスの修正を行います。

スキルアップ研修の提供では、育休中のスキル維持と新技術習得を支援し、復職後も即戦力として活躍できる環境を整備します。

メンター制度の導入により、復職した女性社員に対して経験豊富な先輩社員がサポートを提供し、キャリア形成の相談やアドバイスを行います。

これらのプログラムは継続的に実施し、参加者からのフィードバックを基に改善を重ねることで、効果的な復職支援体制を構築できます。

④意識改革と教育研修の実施

職場の意識改革は、制度整備と同様に重要なマミートラック対策です。

効果的な意識改革と教育研修

- 管理職向けダイバーシティ研修

- アンコンシャスバイアス教育

- 男性の育児参加促進

- 女性同士のコミュニティ形成支援

管理職向けダイバーシティ研修では、アンコンシャスバイアスの認識と排除、女性社員の多様なニーズへの理解促進を図ります。

特に男性管理職に対しては、育児の実態と女性社員のキャリア志向の多様性について具体的な教育を実施し、「配慮」という名目でキャリア機会を奪わないよう注意を促します。

アンコンシャスバイアス教育では、全社員を対象に無意識の偏見について学習機会を提供し、公平な職場環境の構築を推進します。

男性の育児参加促進では、男性の育休取得を奨励し、家事・育児の負担を夫婦で分担する文化を醸成します。

女性同士のコミュニティ形成支援では、育児中の女性社員同士の情報交換とネットワーク構築を促進し、孤立感の解消とキャリア継続のモチベーション向上を図ります。

⑤福利厚生と環境整備の充実

ハード面での環境整備は、女性社員の働きやすさを具体的に向上させる重要な施策です。

ハード面での施策

- 企業内託児所の設置

- 病児保育サービスとの提携

- ベビーシッター費用補助

- 家事代行サービス支援

企業内託児所の設置により、通勤時間の短縮と安心できる保育環境を提供し、緊急時の対応も容易になります。

病児保育サービスとの提携では、子どもの急な発熱時にも欠勤せずに済む体制を構築し、業務継続性を確保します。

ベビーシッター費用補助では、残業や出張が必要な業務への参加を可能にし、重要なプロジェクトからの除外を防ぎます。

家事代行サービス支援により、家庭での負担軽減を図り、仕事により集中できる環境を整備します。

これらの福利厚生制度は、利用実績と社員のニーズを定期的に調査し、効果的な制度への重点投資を行うことが重要です。

また、制度の存在を全社員に周知し、利用しやすい環境を整備することで、実効性の高い支援体制を構築できます。

成果重視の評価制度と多様な人材採用を同時に実現

成果重視の評価制度構築と並行して、多様な人材の確保も重要です。カラフルエージェントでは、スキルと意欲を兼ね備えた女性ドライバーの採用をサポートいたします。面接調整から条件交渉まで代行し、納得できる採用を実現します。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

5.マミートラック対策成功企業の事例研究

先進的な取り組みを行う企業の事例から、実効性の高いマミートラック対策の要点を学ぶことができます。

資生堂の取り組み

資生堂は女性社員が全体の約8割を占める企業として、早期からマミートラック対策に取り組んできました。

●資生堂ハイブリッドワークスタイル

リモートワークとオフィスワークを柔軟に選択できる制度を導入、育児中の社員でも重要な業務に継続的に参加できる環境を整備

●ウェルカムバックセミナー

出産後に復職する社員を対象として、仕事と育児の両立に関する不安軽減と情報提供を行っている

●事業所内保育所の充実

子どもと一緒に出勤し、緊急時にも迅速に対応できる体制を構築し、有給で利用可能な子の看護休暇制度も整備

これらの取り組みにより、女性管理職比率は30%を超え、育休復帰率はほぼ100%を維持し、マミートラック問題の解決に大きな成果を上げています。

メルカリの革新的制度

メルカリは設立当初からダイバーシティを重視し、マミートラック防止に向けた革新的な制度を導入しています。

「Women@Mercari」というコミュニティでは、女性社員同士のネットワーク構築と情報共有を促進し、キャリア継続のモチベーション向上を図っています。

●徹底した時間管理

フルフレックス制を採用、非効率的な長時間勤務を排除することで、短時間でも高いパフォーマンスを発揮できる環境を構築

●パフォーマンス評価制度

性別にかかわらず、勤務時間ではなく成果に基づく公正な評価を実現し、育児中の社員でも昇進・昇格の機会を確保

●柔軟な休暇制度

産前産後休業や育児休業に加え、配偶者の出産時や不妊治療にも利用できる柔軟な休暇制度を整備し、女性だけでなく男性の育児参加も積極的に支援

これらの取り組みにより、離職率の大幅な改善と女性社員の継続的な活躍を実現しています。

参考:メルカリ|Benefits & Communication Support

カルビーの成果主義アプローチ

カルビーは成果主義の人事制度により、マミートラック問題を根本的に解決している代表例です。

●パフォーマンス評価制度

短時間勤務でも成果を出せばキャリアアップ可能な制度を導入し、実際に時短勤務の女性管理職を多数登用

●成果連動型処遇制度

業務の責任と権限を明確化し、勤務時間に関係なく成果に応じた処遇を行うことで、育児中の社員も第一線で活躍できる環境を整備

●管理職登用の積極的推進

育児経験を組織運営に活かす視点を重視し、多様な背景を持つ管理職の育成に取り組んでいる

●テレワーク制度やフレックスタイム制度の活用

柔軟な働き方と責任ある仕事の両立を実現するため、個々の状況に応じた最適な働き方を支援

こうした取り組みにより、女性管理職比率は継続的に向上し、2024年時点で約25%に達するなど、具体的な成果を上げています。

参考:カルビー|ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)の推進

▼あわせて読みたい

タクシー業界における女性活躍推進の成功事例と経営戦略について、採用担当者向けに詳しく解説しています。

先進企業に続く女性活躍推進の第一歩を

先進企業の取り組み事例を参考に、自社でも女性活躍推進を始めませんか。運送・物流業界での女性ドライバー採用ならカラフルエージェントにお任せください。登録者の91%以上が有資格者で、即戦力人材をすぐにマッチングできます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

6.マミートラック対策の実装ロードマップ

効果的なマミートラック対策を実現するには、段階的かつ体系的なアプローチが必要です。

現状把握と課題分析(第1段階)

マミートラック対策の第一歩は、自社の現状を正確に把握することです。

管理職の意識調査により、女性部下への認識やマネジメント方針を確認し、アンコンシャスバイアスの存在を明らかにします。

制度利用状況の分析では、既存の両立支援制度の利用実績と課題を洗い出し、制度改善の優先順位を決定します。

離職理由の詳細調査により、マミートラックが離職に与える影響を定量的に把握し、対策の必要性と効果を明確化します。

これらの調査結果を基に、自社特有の課題を特定し、対策の方向性を決定することが重要です。

制度設計と試験導入(第2段階)

現状分析の結果を踏まえ、優先度の高い制度から段階的に導入します。

パイロットプログラムの実施では、特定の部署や職種を対象として新制度を試験的に導入し、運用上の課題や効果を検証します。

効果測定とフィードバック収集により、制度利用者と管理職双方からの意見を収集し、制度の実効性を評価します。

制度の改善とブラッシュアップでは、試験導入で明らかになった問題点を修正し、より使いやすく効果的な制度へと改良を重ねます。

この段階では、完璧な制度を目指すよりも、実際の運用を通じて改善を図ることが重要であり、継続的なPDCAサイクルによる制度の精度向上を目指します。

また、社内コミュニケーションを活発化し、制度導入の目的と効果を全社員に理解してもらうことも必要です。

本格運用と継続改善(第3段階)

試験導入で効果が確認された制度は、全社展開と運用体制確立を行います。

定期的な効果測定と見直しにより、制度の利用状況と成果を継続的にモニタリングし、必要に応じて制度の修正や追加施策を実施します。

新たな課題への対応では、社会情勢の変化や社員のニーズの変化に応じて、制度のアップデートや新たな支援策の検討を行います。

他部門・他拠点への横展開では、成功事例を社内で共有し、組織全体でのマミートラック対策を推進します。

この段階では、制度の定着と文化の醸成が重要な課題となり、継続的な教育研修や意識啓発活動を通じて、多様性を重視する企業文化の構築を目指します。

7.マミートラック対策の効果測定と継続的改善

マミートラック対策の成功には、適切な効果測定と継続的な改善が不可欠です。

効果測定のKPI設定

マミートラック対策の効果を客観的に評価するため、明確なKPI(重要業績指標)の設定が必要です。

- 女性社員の離職率・定着率の推移

産休・育休前後の離職率比較による対策効果測定 - 育休復帰後の昇進・昇格実績

キャリア継続の実現度を定量的に把握してマミートラック解消進捗を確認 - 女性管理職比率の向上度合い

中長期的な組織変化を示す指標として年次目標と実績を比較 - 従業員満足度調査での働きやすさスコア

制度面・職場環境・企業文化の改善状況を総合的に評価

PDCAサイクルによる継続改善

効果的なマミートラック対策には、PDCAサイクルによる継続的な改善が欠かせません。

- 四半期ごとの制度利用状況レビュー

各制度の利用率や利用者の属性分析を行い、制度の浸透度と課題を把握 - 女性社員へのヒアリング結果分析

制度の使いやすさや効果、追加のニーズを定期的に確認し、社員目線での改善点を特定 - 管理職の意識変化測定

研修や施策の効果を測定し、アンコンシャスバイアスの解消状況や女性部下への対応改善を評価 - 制度の見直しと改善プロセス

収集したデータとフィードバックを基に、制度の修正や新たな施策の検討を継続的に実行

このサイクルを通じて、社会情勢の変化や社員のニーズの多様化に対応した、実効性の高いマミートラック対策を維持できます。

長期的な取り組み体制の構築

マミートラック対策を持続的に推進するには、組織的な取り組み体制の構築が重要です。

- 専任担当者・委員会の設置

ダイバーシティ推進の責任者を明確化し、継続的な施策推進と改善を担う体制を整備 - 経営陣による定期的な進捗確認

トップダウンでの取り組み推進と、必要な経営資源の確保を実現 - 他企業との情報交換・ベンチマーキング

先進事例の学習と自社施策の相対評価を行い、より効果的な対策の検討を実行 - 社会情勢の変化に応じた制度アップデート

法制度の変更や働き方の多様化に対応し、常に最適なマミートラック対策を維持

これらの体制整備により、一時的な取り組みではなく、企業文化として根付く持続可能なマミートラック対策を実現できます。

長期的な視点で組織変革を推進することで、真の意味での女性活躍推進と、すべての社員が働きやすい職場環境の構築が可能となります。

▼あわせて読みたい

優秀な女性人材の流出防止には離職率改善が重要です。具体的な計算方法と改善策について詳しく解説しています。

8.マミートラック対策で実現する組織変革

マミートラック問題は、女性社員個人の課題ではなく、企業の競争力と持続的成長に直結する重要な経営課題です。

制度整備だけでなく、職場の意識改革と継続的な改善サイクルにより、真の解決が可能となります。

資生堂やメルカリの事例が示すように、適切な対策により女性管理職比率の向上と優秀な人材の定着を実現できます。

今こそ、全社一丸となってマミートラック対策に取り組み、すべての社員が活躍できる職場環境を構築しましょう。

組織変革を支える戦略的人材採用をサポート

マミートラック対策の推進には、適切な人材採用と組織体制の整備が不可欠です。多様な人材の確保をお考えの企業様は、カラフルエージェントへご相談ください。成功報酬制で安心してご利用いただけます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら