運送業界では、長時間労働や不規則な勤務形態など特有の労働環境から様々なトラブルが発生しています。特に2024年問題などの法改正により、労務管理の重要性はさらに高まっています。

本記事では、運送会社が直面する主な労働トラブルとその解決策、予防のための体制づくりまで、実践的なアプローチを解説します。

ドライバーとの良好な関係構築と企業経営の安定化につながる知識を提供します。

- 運送業界で発生しやすい7つの労働トラブルの具体的な解決方法と法的リスク回避のポイント

- 2024年問題(残業時間上限規制)への対応策と運送会社が取るべき具体的なアクション

- 労働トラブルを未然に防ぐための5つの体制づくりと実際の成功事例に基づく実践ノウハウ

1. 運送業界で増加する労働トラブルの現状と課題

運送業界では労働環境の特殊性から様々な労働トラブルが発生しています。長時間労働や不規則な勤務形態、2024年からの新たな規制など、業界特有の課題を理解し対策を講じることが企業経営の安定化につながります。

運送業界特有の労働環境が引き起こす主なトラブル

運送業界は他業種と比較して独特の労働環境を有しており、それが労働トラブルの温床となっています。

ドライバーは長時間の運転や不規則な勤務時間、宿泊を伴う長距離運行など、身体的・精神的負担の大きい業務に従事しており、運送業界特有の労働トラブル要因が存在します。

- 過重労働による健康被害や労災リスク

- 残業代計算をめぐる認識の齟齬

- 荷主都合による待機時間の労働時間該当性

- 運行時間と休憩時間の区分の曖昧さ

- 配送遅延や事故発生時の責任所在の不明確さ

- 顧客からのクレームに起因する精神的ストレス

運送会社はこれらの業界特有の問題を理解し、ドライバーが安全かつ健全に働ける環境整備を進める必要があります。経営者や管理者は、こうした特殊性を踏まえた上での適切な労務管理が求められているのです。

労働トラブルの予防は、ドライバーの健康と安全を守るだけでなく、企業の持続的成長にも不可欠な要素と言えるでしょう。

▼トラックドライバーの労災の実態は?

以下の記事では、トラック運転手の労災の基礎知識から実務対応まで解説しています。企業の義務や保険計算方法、予防対策までわかりやすく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

2024年問題|運送業の残業時間上限規制と対応すべきポイント

2024年4月から自動車運転業務にも時間外労働の上限規制が適用され、いわゆる「2024年問題」が運送業界に大きな影響を与えています。

これまで猶予されていた月960時間という特例も段階的に引き下げられ、最終的には一般則と同様の基準へと移行する予定です。2024年問題への対応策として、以下のような項目が挙げられます。

- ドライバーの実労働時間の正確な把握と管理

- デジタルタコグラフやGPSを活用した労働時間の可視化

- 待機時間や荷役作業時間も含めた総労働時間の管理

- 無理のない配送ルートの設計と運行計画の見直し

この規制強化に対応するためには、まず現状の労働時間を正確に把握することが不可欠です。待機時間や荷役作業時間も含めた総労働時間を可視化する必要があります。

また、運行計画の見直しも重要課題です。無理のない配送ルートの設計や、中継輸送・複数ドライバー制の導入を検討しましょう。

さらに、荷主との取引条件の再交渉も避けて通れません。納品時間の柔軟化や、付帯作業の分離・別料金化などを提案し、理解を求めることが必要です。

この規制は罰則を伴うため、違反した場合は行政処分や刑事罰のリスクも生じます。

▼勤怠管理ミスを減らすためには…?

以下の記事では、2024年問題にも対応するトラック向け勤怠管理システムの特徴と導入メリットを解説!おすすめシステム5選も紹介しています。ぜひ参考にしてください。

労働トラブルが運送会社経営に与える影響と早期解決の重要性

労働トラブルが運送会社の経営に及ぼす影響は、想像以上に深刻かつ広範囲に及びます。

まず、金銭的負担の観点では、未払い残業代の遡及支払いや賠償金の支払いにより、予期せぬ大きな出費が発生する可能性があります。

特に集団訴訟に発展した場合、企業の存続さえ危ぶまれる事態となりかねません。さらに、労働基準監督署の調査が入れば、是正勧告や行政処分により事業運営に支障をきたすことも考えられます。

また、企業イメージの低下は求職者離れを招き、人材確保が困難になるという深刻な事態を引き起こします。ドライバー不足が叫ばれる昨今、これは致命的な打撃となり得ます。

加えて、トラブル対応に経営陣や管理職の時間が奪われれば、本来の業務に支障をきたし、企業の成長機会を逃すことにもなります。

こうした負の連鎖を断ち切るためには、労働トラブルの早期発見と迅速な対応が不可欠です。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

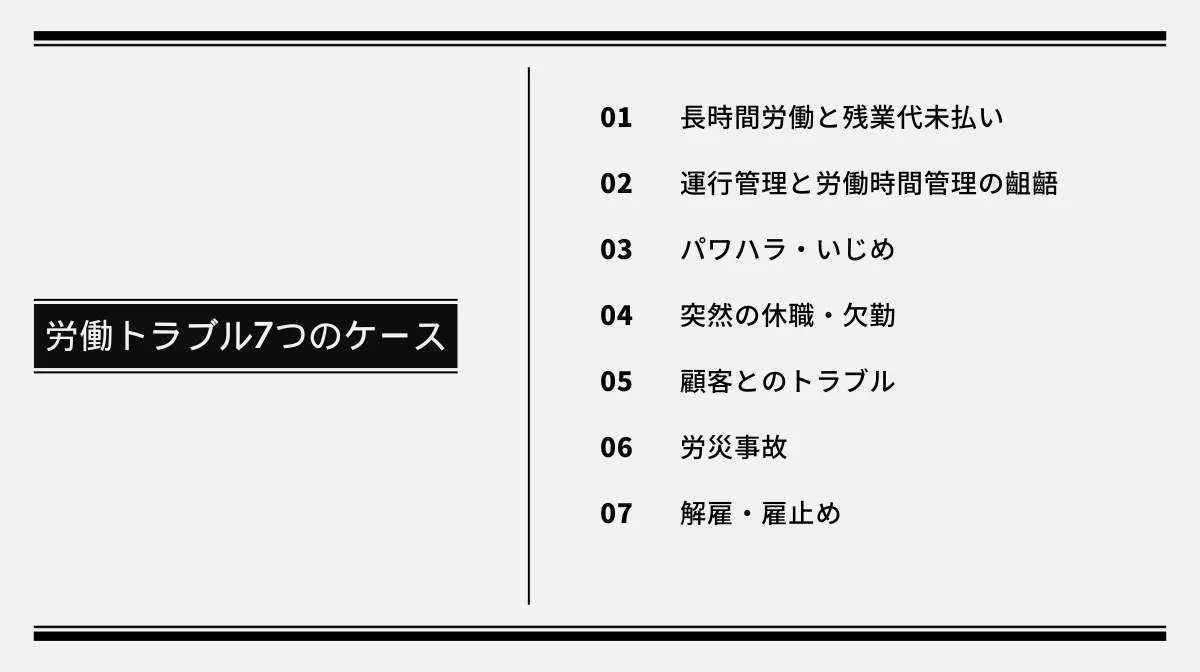

2. ドライバーとの主な労働トラブル7つのケースと解決策

運送業界では様々な労働トラブルが発生していますが、代表的な7つのケースについて解説します。各ケースの特徴と法的リスク、適切な対応方法を理解することで、トラブルの早期解決と予防につなげることができます。

①長時間労働と残業代未払いトラブルへの適切な対応

ドライバーの労働時間は運転時間だけでなく、車両点検、荷積み・荷降ろし、待機時間なども含まれる点に注意が必要です。

トラブル発生時には、まず正確な労働時間記録の確認が不可欠です。デジタルタコグラフやGPS記録、運行記録などの客観的証拠に基づき、実際の労働時間を精査しましょう。

未払い残業代が発覚した場合は、速やかな支払い対応が法的リスクを軽減します。また、固定残業代制度を導入している場合は、その運用が法的要件を満たしているか確認が必要です。

具体的には、基本給と固定残業代部分の明確な区分、固定残業時間を超えた場合の追加支払いルールの明確化などが重要です。

長期的な解決策としては、労働時間管理システムの導入や、効率的な配車・運行計画の策定によって無駄な待機時間を削減し、長時間労働の構造的問題を解消することが求められます。

②運行管理と労働時間管理の齟齬による問題と解決方法

運送業界では、運行管理と労働時間管理の齟齬が深刻なトラブルの原因となっています。

- 運行管理は安全規制の観点から貨物自動車運送事業法や道路運送法に基づき行われる

- 労働時間管理は労働基準法に基づいて行われる

→両者の基準や考え方に違いがあるためトラブルの要因となる

例えば、仮眠時間の扱いについて、運行管理上は休息時間とされても、労働時間管理上は手待ち時間として労働時間に該当するケースがあります。

この齟齬を解消するには、まず両管理システムを一元化し、整合性のあるデータ管理を行うことが重要です。

具体的には、デジタルタコグラフやGPSなどのテクノロジーを活用し、運行状況と労働時間を同時に記録・管理できるシステムの導入が効果的です。

また、運行管理者と労務管理担当者の連携強化も不可欠です。定期的な情報共有ミーティングを設け、互いの視点から問題点を検討することで、運行計画と労働時間計画の整合性を高められます。

さらに、ドライバーへの教育も重要で、正確な記録の重要性を理解してもらうことが必要です。

③パワハラ・いじめなどの職場環境トラブルの解決ステップ

運送業界におけるパワハラやいじめなどの職場環境トラブルは、閉鎖的な環境や上下関係の厳しさから発生しやすい傾向があります。

このようなトラブルが発生した場合、まず経営者や人事担当者は中立的立場で当事者双方から丁寧に事情を聴取することが重要です。

調査の結果、パワハラが認められた場合は、加害者に対して適切な処分を行うとともに、被害者のケアも忘れてはなりません。

心理的ダメージを受けている可能性があるため、必要に応じて産業医やカウンセラーへの相談機会を提供することも検討すべきです。

また、再発防止のためには、全社的なハラスメント研修の実施や、匿名で相談できる窓口の設置が効果的です。

特に2022年4月からパワハラ防止措置が全企業に義務化されたことを踏まえ、相談窓口の設置や防止方針の明確化など、法令に則った対応が求められています。

運送業界特有の長時間の単独作業や閉鎖的な人間関係にも配慮した対策が必要です。

参考:厚生労働省|職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!

▼絶対避けたい!パワハラとハラスメントについて詳しく

以下の2つの記事では、業界特有の労働環境がもたらすハラスメントリスクとその対策について解説します。長時間労働や階層的な組織構造が生み出すパワハラの実態から、企業としての法的責任、そして効果的な予防・対応策まで。

人事担当者向けに、健全な職場環境づくりに必要な基礎知識と具体的なアプローチをわかりやすく紹介します。

④突然の休職・欠勤が続くドライバーへの法的に正しい対応

運送業界では、ドライバーの突然の休職や欠勤が業務に大きな支障をきたすことがあります。このような状況に対応する際には、法的リスクを最小限に抑えながら適切に対処することが重要です。

まず、休職・欠勤の理由を確認し、診断書などの客観的な証拠を求めることが必要です。

- 病気やケガによる休職の場合…労働基準法や就業規則に基づいた休職制度の適用を検討する

- 精神疾患による休職の場合…労災認定の可能性も視野に入れ、産業医との連携が重要になる

休職期間中も定期的に状況確認を行い、復職可能かどうかの見通しを把握しておくことが大切です。無断欠勤が続く場合は、電話や訪問などで連絡を取る努力を続け、その記録を残しておきましょう。

それでも連絡が取れない場合は、内容証明郵便で出社催告を行うなど、法的手続きを踏むことが重要です。

最終的に解雇を検討する場合は、就業規則に基づいた適正な手続きを踏むことが必須で、安易な解雇は不当解雇と判断されるリスクがあることを認識しておく必要があります。

▼無断欠勤の対応方法について詳しく

以下の記事では、運送業界向け無断欠勤対策について解説しています。原因分析から具体的な対応ステップ、予防策、法的知識まで管理者必見の情報満載ですので、ぜひ参考にしてください。

⑤顧客とのトラブルに関連した労務問題への対処法

運送業界では、顧客とのトラブルが従業員の労務問題に発展するケースが少なくありません。

具体的な事例①

納品遅延や商品破損に対する顧客からのクレームがドライバーの精神的ストレスとなり、それが欠勤や退職につながるケース

具体的な事例②

顧客からの過度な要求や無理な配送スケジュールが長時間労働を招き、健康問題や労災リスクを高めるケース

こうした状況への対処法として、まず会社は顧客トラブルに関する明確な対応方針を策定し、ドライバーが一人で抱え込まない体制づくりが重要です。

具体的には、クレーム対応専門チームの設置や、トラブル発生時の報告・エスカレーションルートの明確化が効果的です。

また、顧客との契約条件も見直す必要があり、無理な納期や作業条件を設定しないよう、営業段階での適正な条件交渉が求められます。

顧客対応によるストレスを抱えるドライバーには、メンタルヘルスケアの提供や、必要に応じて配置転換を検討することも重要です。

さらに、ドライバー向けのコミュニケーション研修や顧客対応マニュアルの整備も有効な対策となります。

▼従業員のメンタルヘルスは大丈夫?

下記の記事では、運送業界におけるドライバーのメンタルヘルス対策について、ストレス要因の把握から具体的な支援プログラムまで人事担当者向けに詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

⑥事故・労災発生時の責任範囲と適切な対応プロセス

運送業界では、交通事故や荷物の積み下ろし時の怪我など、労災事故のリスクが常に存在します。

事故・労災発生時には、まず従業員の安全確保と適切な医療ケアの提供を最優先としましょう。同時に、労災保険の手続きを迅速に行うことが重要です。

事故状況の詳細な記録も不可欠で、発生日時、場所、状況、証言などを写真や図面も含めて客観的に残しておくことが、後のトラブル防止につながります。

労災認定された場合、企業は安全配慮義務違反がなかったか検証する必要があります。適切な安全教育や労働環境が提供されていなかった場合、民事上の損害賠償責任が問われる可能性もあります。

被災労働者の休業期間中の対応も重要で、療養状況の確認や復職支援プランの策定を行うことが求められます。

また、同種事故の再発防止策として、作業手順の見直しやリスクアセスメントを実施し、全従業員への周知徹底を図ることが必要です。

事故・労災に関連する労働トラブルは、専門的な法的知識が必要となるため、早い段階で弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

⑦解雇・雇止めの際に注意すべき法的リスクと回避策

運送業界における解雇・雇止めは、慎重な対応が求められる重要な労務問題です。

まず、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされ、これらを欠く場合は不当解雇として無効となるリスクがあります。

特に、運送業特有の問題として、事故歴や顧客クレームを理由とした解雇の場合、その程度や頻度、改善指導の有無などが総合的に判断されることを理解しておく必要があります。

解雇を検討する際は、まず就業規則に定められた懲戒手続きを厳格に遵守することが重要です。

また、解雇の前段階として、口頭注意、書面による警告、減給、出勤停止などの段階的な処分を行い、改善の機会を与えることで、解雇の正当性を高めることができます。

有期契約社員の雇止めについても、反復更新により実質的に無期契約と同様の状態になっている場合は、「雇止め法理」が適用され、無期契約の解雇と同様の制限を受けることに注意が必要です。

どうしても雇用関係を終了する必要がある場合は、解雇ではなく退職勧奨という形で合意退職を目指すのが、法的リスクを低減する方法です。

ただし、退職勧奨においても、強要と取られかねない言動や過度に執拗な勧奨は避け、面談の日時や回数、内容を記録に残しておくことが重要です。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

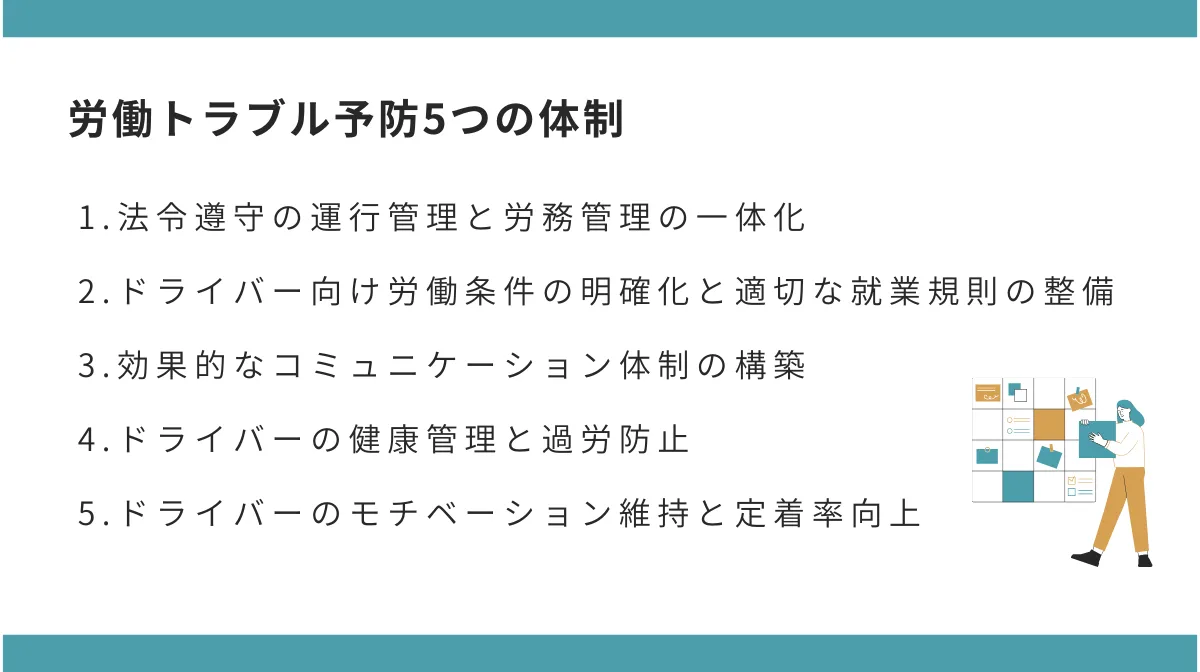

3. 運送会社のための労働トラブル予防5つの体制づくり

労働トラブルの発生を未然に防ぐためには、計画的な体制づくりが不可欠です。ここでは運送会社が導入すべき具体的な予防策を5つのポイントに分けて解説します。

これらを総合的に実施することで、労働環境の改善とトラブルリスクの低減を図りましょう。

①法令遵守の運行管理と労務管理の一体化による予防

運送業界における労働トラブルの多くは、運行管理と労務管理が分断されていることに起因しています。これを解消するためには、両者を一体化した管理体制の構築が不可欠です。

●運行管理と労務管理を一体化した管理体制の構築

- 運行管理者と労務管理担当者の定期的な情報共有体制

- デジタルタコグラフやGPSを活用した運行データと労働時間データの統合管理

- 乗務前点呼から運転時間、休憩時間、荷役作業時間までの一元的な把握

- 双方の担当者への相互分野(労働法規と道路運送法・貨物自動車運送事業法)の基礎知識習得

この一体化によって、現場の実態に即した労務管理が可能になり、法令遵守と業務効率の両立が実現します。これが運送業界特有の労働トラブルを根本から予防する最も効果的なアプローチと言えるでしょう。

特に経営層を含めた定例会議での法令遵守状況のチェック体制は、組織全体での取り組みを促進し、問題の早期発見と対策を可能にします。

②ドライバー向け労働条件の明確化と適切な就業規則の整備

労働トラブルを未然に防ぐためには、ドライバーの労働条件を明確に定め、適切な就業規則を整備することが基本となります。

特に運送業特有の賃金体系(歩合給や手当の計算方法)、時間外労働の取り扱い、休日出勤の条件などは曖昧さを残さないよう明文化しましょう。

就業規則においては、運送業の実態に即した内容とすることが肝要です。具体的には、以下の項目を明確に規定します。

- 長距離運行時の勤務時間の数え方

- 仮眠時間の取り扱い

- 荷待ち時間の計算方法

- 付帯作業の範囲

- 事故やクレーム発生時の対応手順や責任範囲

- 懲戒処分の基準 など

特に懲戒規定は、「どのような行為がどのような処分に該当するか」を具体的に示すことで、恣意的な処分を防ぎます。

就業規則は単に作成するだけでなく、定期的な見直しも重要です。法改正や判例の動向、社内の実態変化に合わせて適宜更新し、常に実効性のある内容に保つよう心がけましょう。

▼労働条件通知書の重要性

以下の記事では、労働条件通知書の基本から実務での作成・運用方法、トラブル防止策まで、人事労務担当者向けに詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

③効果的な社内コミュニケーション体制の構築方法

運送業界では、ドライバーが単独で業務を行うことが多く、社内コミュニケーションが希薄になりがちです。

しかし、効果的なコミュニケーション体制の構築は、労働トラブルの早期発見と予防に不可欠な要素です。まず、定期的なミーティングの実施が基本となります。

- 全体朝礼や月例会議など

会社の方針や重要事項を直接伝える機会を確保する - オンラインミーティングやビデオメッセージの活用

長距離ドライバーなど参加が難しい従業員向け - 提案箱や匿名相談窓口の設置

双方向のコミュニケーションチャネルとして活用

ドライバーが感じている課題や不満、改善アイデアを気軽に伝えられる仕組みが、トラブルの芽を早期に摘む助けとなります。

管理職には傾聴スキルの向上トレーニングを実施し、部下の声に耳を傾ける文化を醸成することも大切です。

さらに、業務連絡だけでなく、従業員の健康状態や生活面の変化にも気を配れるよう、定期的な個人面談の実施も検討すべきでしょう。

運送業特有の問題として、遠隔地にいるドライバーとのコミュニケーション手段の確保も重要です。スマートフォンアプリやSNSグループなどのITツールを活用し、リアルタイムでの情報共有や相談ができる環境を整えましょう。

④ドライバーの健康管理と過労防止の具体的施策

運送業界における労働トラブルの多くは、ドライバーの健康問題や過労に起因しています。そのため、健康管理と過労防止は最優先事項として取り組むべき課題です。

まず、法定の健康診断に加え、以下のような運転業務に特化した健康チェックを定期的に実施することが重要です。

- SAS(睡眠時無呼吸症候群)検査

- 脳・心臓疾患リスク検査 など

検査結果に基づく個別フォローも欠かせません。特に高リスク者に対しては、産業医との面談機会を設け、適切な治療や生活改善指導を行うべきです。

過労防止策としては、無理のない運行計画の策定が基本となります。

- GPS・デジタルタコグラフのデータ活用

各ドライバーの疲労度を可視化し、十分な休息時間を確保した運行スケジュールを組む - 中継輸送や複数ドライバー制の導入

- 休憩施設の充実

自社営業所や契約施設に快適な仮眠スペースや休憩室を設け、質の高い休息を取れる環境を整備

さらに、ドライバー自身の健康意識向上も不可欠です。睡眠の質向上、適切な食事、運動習慣など、健康的な生活習慣についての教育研修を実施し、セルフケア能力の向上を図ることが長期的な健康維持につながります。

▼ドライバーの健康診断について詳しく

以下の記事では、ドライバーの健康診断義務と効果的な活用法を解説しています。法的要件、健康起因事故防止策、健康経営の視点まで企業担当者必見の実践情報が満載ですので、ぜひ参考にしてください。

⑤モチベーション維持と定着率向上のための待遇改善策

労働トラブルの予防において、ドライバーのモチベーション維持と定着率向上は極めて重要な要素です。

まず賃金面では、業界平均を上回る基本給の設定や、明確な昇給制度の導入が基本となります。

特に成果に連動した報奨金制度は、安全運転や顧客満足度などを評価指標に加えることで、質の高い業務遂行を促進できます。

また、長時間労働の是正も優先課題です。無理な配送スケジュールを見直し、適切な休息時間を確保することで、ワークライフバランスの改善につなげましょう。

有給休暇の取得促進策として、計画的付与制度の導入や、連続休暇取得者への特別手当支給なども効果的です。

キャリアパスの明確化も定着率向上に寄与します。運行管理者や営業職への登用機会、中型・大型免許取得支援など、将来展望を示すことでモチベーション向上が期待できます。

福利厚生の充実も重要で、家族向けイベントの開催や、住宅手当・家族手当の充実など、ドライバーの生活全体をサポートする姿勢を示すことが大切です。

さらに、ドライバーの意見を経営に反映させる仕組みづくりも欠かせません。定期的な満足度調査や提案制度を通じて、現場の声を活かす企業文化を醸成することで、「自分の会社」という帰属意識を高め、労働トラブルの発生リスクを低減できるでしょう。

4. 労働トラブル発生時の相談窓口と専門家の選び方

労働トラブルは初期対応が重要です。トラブルが発生した際の社内での適切な対応フローと、外部専門家への相談タイミングや選定方法について解説します。迅速かつ適切な対応で、トラブルの拡大を防ぎましょう。

社内での初期対応:状況把握と記録の重要性

労働トラブルが発生した際、その後の展開を左右する大きな要素となるのが初期対応です。まず、問題発生を認識したら、感情的な対応を避け、冷静に事実確認を行うことが最優先です。

トラブルの当事者双方から個別に聞き取りを行い、「いつ、どこで、誰が、何を、どのように」という5W1Hの観点で状況を整理しましょう。この際、証言内容をそのまま記録し、自社の解釈を混ぜないことが重要です。

また、関連する客観的証拠の収集も欠かせません。タイムカードやGPSデータ、メールのやり取り、業務日報など、後の紛争解決に役立つ資料を速やかに保全します。

記録の作成にあたっては、日付や時間、場所、関係者、内容を明確に記載し、可能であれば関係者の署名も得ておくと証拠価値が高まります。

初期対応の段階で、社内の報告ルートに従って適切にエスカレーションすることも重要です。

担当者レベルでの解決が難しいと判断されれば、早い段階で上位の管理職や経営層に情報を共有し、必要に応じて外部専門家への相談も検討すべきでしょう。

労働問題に強い弁護士への相談タイミングと選び方

労働問題に強い弁護士への相談は、トラブルの深刻化を防ぐ重要な手段です。相談のタイミングとしては、できるだけ早い段階での相談が望ましいでしょう。

- 社内での解決が難しいと判断した時点

- 従業員から書面での請求や通知が届いた時点

- 労働組合や外部団体が介入してきた時点 など

特に労働基準監督署の調査が始まる前や、裁判所からの呼出状が届く前に専門家のアドバイスを受けることで、対応の選択肢が広がります。

具体的な選定基準としては、以下のような項目が挙げられます。

- 運送業界の労働問題への対応実績がある

- 労働法だけでなく貨物自動車運送事業法などの業界特有の法規にも詳しい

- 労働審判や裁判の経験が豊富である など

相談前には、これまでの経緯や証拠資料を整理しておくと、初回相談で的確なアドバイスを得られます。また、弁護士費用の仕組みも事前に確認しておくことが重要です。

多くの法律事務所では初回相談料が設定されていますが、顧問契約を結ぶことで、日常的な法務相談も含めた包括的なサポートを受けられる場合もあります。

労働基準監督署への対応と準備すべき書類

労働基準監督署からの調査や問い合わせがあった場合、適切な対応が求められます。まず、調査の連絡を受けたら、その目的や範囲を明確に把握することが重要です。

一般的な定期調査なのか、従業員からの申告に基づく調査なのかによって、準備すべき内容が異なります。

調査前には、労働基準法関連の法令遵守状況を自主的に点検し、問題があれば可能な限り事前に是正しておくことが望ましいでしょう。

調査当日に備えて準備すべき書類としては、以下のようなものが基本となります。

- 労働者名簿

- 賃金台帳

- 出勤簿やタイムカード

- 36協定届の写し

- 就業規則

- 雇用契約書

- 給与明細書のサンプル など

特に運送業では、運転日報やデジタルタコグラフのデータ、点呼記録簿なども重要な資料です。これらを過去3年分程度、すぐに提示できるよう整理しておきましょう。

調査時の対応では、誠実かつ協力的な姿勢を心がけることが肝要です。虚偽の回答や資料の隠蔽は、状況を悪化させるだけでなく、罰則の対象ともなりえます。

調査の結果、是正勧告を受けた場合は、指定された期限内に確実に是正措置を講じ、「是正報告書」を提出します。深刻な法令違反が指摘された場合には、弁護士のアドバイスを受けながら対応することをお勧めします。

労働問題解決までの流れと期間の目安

労働問題の解決プロセスとその期間は、問題の性質や対応方法によって大きく異なります。企業としては、各段階の特徴と期間を理解し、最適な解決方法を選択することが重要です。

解決プロセスの段階と期間

- 社内での話し合いによる解決:1~2か月程度

- 労働組合を通じた団体交渉:1~3か月程度

- 都道府県労働局のあっせん制度:1~3か月程度

- 労働審判:申立てから3~4か月程度

- 訴訟:地方裁判所での審理に1~2年(控訴審含むとさらに長期化)

一般的な流れとしては、まず社内での話し合いによる解決を試みるのが第一段階です。この段階では、問題発生から比較的短期間で解決できるケースも少なくありません。

しかし、社内での解決が難しい場合、次の段階として労働組合を通じた団体交渉や、都道府県労働局のあっせん制度の利用などの選択肢が考えられます。

なお、未払い賃金や残業代請求の場合、時効(通常3年)に注意が必要です。

労働問題の解決には、早期の専門家への相談と適切な解決手段の選択が重要であり、弁護士や社会保険労務士などの専門家と連携しながら、最適な解決策を模索することが肝要です。

企業としては、長期化するリスクも考慮した上で、早期解決に向けた柔軟な姿勢を持つことが、結果的にコストと時間の節約につながります。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

5. 事例から学ぶ|運送業界の労働トラブル解決成功例

実際の運送業界における労働トラブル事例とその解決プロセスを紹介します。これらの成功例から学ぶことで、同様の問題に直面した際の対応力を高めることができます。

各事例では問題の特徴と解決のポイントを明確にし、実践的な知見を提供します。

残業代請求トラブルを適切な労働時間管理で解決した例

運送会社のドライバーから過大な労働時間を主張され、約600万円の未払い残業代請求訴訟を提起された事例があります。この事例では、労働時間に関する具体的な反論と客観的証拠の提示が功を奏しました。

●トラブルの内容

- 退職したドライバーが弁護士を通じて高額な残業代を請求

- 勤務実態を超えた労働時間を主張され、約600万円という高額請求に直面

- 運行記録や休憩時間の解釈において見解の相違が発生

会社側は、デジタルタコグラフのデータや運行記録など客観的な記録に基づいて実態調査を行い、実際の労働時間を詳細に分析しました。

さらに、休憩時間や待機時間の法的解釈について弁護士と連携して主張を組み立て、裁判所での和解交渉において約150万円(請求額の約25%)での解決に成功しました。

この事例から、日頃からの正確な労働時間記録の重要性と、客観的証拠に基づく冷静な対応が労働トラブル解決の鍵となることがわかります。

参考:労務ネット|杜若経営法律事務所|ドライバーから過大な労働時間を主張されて未払い残業代請求訴訟を提起されたものの、労働時間に関する具体的な反論や立証が功を奏して大幅な減額に成功した事例

ドライバー間のハラスメント問題を適切な人事対応で解決した例

運送業において、セクハラ行為を行った従業員に対する配転命令をめぐって労働組合が介入し、パワーハラスメントであるとして団体交渉を要求された事例があります。

●トラブルの内容

- 男性社員が日常的に特定の女性社員に対してセクハラ行為を繰り返す

- 会社は問題社員に配転命令を実施

- 当該社員が労働組合に加入し、配転命令をパワハラとして元職場への復帰を要求

この事例では、会社側が問題行為の具体的記録や被害者の証言、社内規定に基づく措置であることなどを丁寧に説明し、配転命令が適切な対応であったことを立証しました。

団体交渉の過程で、ハラスメント行為の重大性と会社側の対応の正当性を粘り強く主張し続けた結果、最終的に問題社員は元職場への復帰要求を取り下げ、自主退職という形で解決に至りました。

この事例は、ハラスメント問題に対する適切な初期対応と、団体交渉における証拠に基づく冷静な対応の重要性を示しています。

労災問題を適切な初期対応で最小限に抑えた事例

運送系企業の事業所内で発生した事故において、従業員から安全配慮義務違反を主張され、約1000万円の損害賠償請求訴訟を提起された事例があります。

●トラブルの内容

- 従業員が事業場内で転倒し負傷

- 会社の安全配慮義務違反による事故であると主張される

- 約1000万円という高額な損害賠償を求められる

会社側は事故発生直後から、現場状況の詳細な記録と写真撮影、目撃者からの証言収集など、客観的証拠の確保に努めました。

訴訟においては、事故態様に関する詳細な反論と立証を行い、施設の安全管理状況や従業員への安全教育の実施状況についても具体的に提示しました。

その結果、裁判所での和解交渉において約300万円(請求額の約30%)での解決に成功。さらに、この事故を教訓として、安全対策の強化や事故発生時のマニュアル整備など、再発防止策も徹底的に実施しました。

この事例は、事故発生時の初期対応と証拠保全の重要性、そして安全管理体制の整備が労災トラブルの予防と解決に大きく寄与することを示しています。

参考:労務ネット|杜若経営法律事務所|事業所内での事故について、会社の安全配慮義務違反を主張され損害賠償請求訴訟を提起されたものの、事故態様に関する反論や立証によって大幅な減額に成功した事例

問題ドライバーとの円満退職を実現した交渉術

運送業の企業で、懲戒解雇した元従業員から解雇無効の主張及び未払残業代の請求がなされた事例があります。

●トラブルの内容

- 懲戒解雇した元従業員が懲戒解雇は無効であると主張

- 同時に高額な未払残業代(約500万円)も請求

- 法的手続きへの発展リスクが高まる

会社側は弁護士と連携し、まず懲戒解雇の手続きや理由の正当性を検証。同時に、実際の労働時間記録に基づいて残業代請求の妥当性も精査しました。その上で、裁判外での任意交渉を選択し、元従業員との直接対話の機会を設けました。

交渉においては、解雇の有効性を主張しつつも、長期化する裁判のデメリットを考慮し、退職を合意する形での解決を提案。

残業代についても実態に基づいた金額を提示し、最終的に約150万円(請求額の約30%)での和解に成功しました。

この事例は、法的手続きに発展させずに当事者間の交渉で解決することの利点と、専門家と連携した戦略的な対応の重要性を示しています。

特に懲戒処分や解雇などのデリケートな問題では、適切な手続きと証拠の確保、そして柔軟な解決志向が重要であることがわかります。

参考:労務ネット|杜若経営法律事務所|懲戒解雇した元従業員から解雇無効の主張及び未払残業代の請求がなされたものの、退職合意をした上で請求金額の7割の減額に成功した事例

6. 運送業の未来を見据えた労務管理と働きやすい職場づくり

運送業界の持続的発展には、法令遵守の労務管理と魅力ある職場づくりが不可欠です。

ここでは、テクノロジーの活用や世代間の共存など、将来を見据えた取り組みについて解説します。労働トラブルの予防と人材確保の両面から、経営者が取り組むべき長期的視点での施策を提案します。

デジタル化による労務管理の効率化と透明性向上

運送業界における労働トラブルの多くは、労働時間の把握や管理の不備に起因しています。デジタル技術を活用した労務管理システムの導入は、こうした問題を根本から解決する有効な手段です。

- デジタルタコグラフやGPSトラッキングシステムの活用

・リアルタイムでの運行状況や労働時間の把握が可能となる

・データは自動的に記録・保存されるため、手書きの運転日報に比べて正確性が飛躍的に向上し、労働時間をめぐるトラブルの予防につながる - 労務管理クラウドサービスの導入

・シフト管理から給与計算、有給休暇管理まで一元化できるメリットがある

・運送業では複雑になりがちな変形労働時間制の管理や、36協定の遵守状況のチェックも容易になる

こうしたシステムの導入により、労務管理の透明性が高まり、従業員との信頼関係構築にも寄与します。勤務状況や給与計算の根拠がオープンになることで、不信感や誤解に基づくトラブルを未然に防止できるのです。

また、蓄積されたデータは労働時間の傾向分析や業務効率の検証にも活用でき、より合理的な人員配置や業務改善につなげることができます。

デジタル化の推進には初期投資が必要ですが、労働トラブルの予防や業務効率化による長期的なコスト削減効果を考えれば、十分な投資価値があると言えるでしょう。

ドライバー不足時代に選ばれる会社になるための施策

深刻なドライバー不足が続く運送業界において、人材確保は経営の最重要課題の一つです。労働トラブルの少ない、働きやすい職場環境の構築は、選ばれる会社になるための必須条件と言えます。

- 適正な賃金水準の確保

業界平均を上回る基本給設定や、明確なインセンティブ制度の導入 - 長時間労働の是正

適切な運行計画の策定や荷主との納期交渉により、無理のない労働時間を実現 - ワークライフバランスへの配慮

週休二日制の導入や連続休暇取得の推進、家庭の事情に配慮した柔軟なシフト調整など、プライベートと仕事の両立をサポートする体制づくり - キャリア形成支援

免許や資格取得支援制度の充実や、管理職・指導職への登用機会の提供など、将来展望を持てる職場環境を整備 - ドライバーの声を経営に反映させる仕組み

期的な意見交換会や提案制度の活性化により、現場の知恵を活かした改善を進めることができる

こうした総合的な取り組みを通じて、「この会社で長く働きたい」と思われる職場づくりが、労働トラブルの予防と人材確保の両面で効果を発揮します。

選ばれる会社であり続けるためには、経営者自身の意識改革と継続的な職場環境の改善が不可欠なのです。

高齢ドライバーと若手ドライバーが共存できる職場環境の構築

運送業界では、ベテランの高齢ドライバーと若手ドライバーが共に活躍できる職場環境の構築が、労働トラブル予防と人材確保の両面で重要な課題となっています。

世代間の価値観や働き方の違いが摩擦を生み、場合によっては深刻な労働トラブルに発展するケースも少なくありません。

こうした問題を解決するためには、まず各世代の特性と強みを理解した上で、相互理解と協力を促進する仕組みづくりが必要です。具体的な施策としては、以下のような項目が挙げられます。

- 世代混合のチーム編成による相互学習の促進

齢ドライバーの経験と若手ドライバーの新しい視点や技術を組み合わせることで、組織全体の生産性向上につなげられる - メンター制度の導入

経験豊富な高齢ドライバーが若手の育成役となることで、技術や知識の伝承と同時に、世代間のコミュニケーション促進が期待できる - 各世代の特性に配慮した柔軟な勤務体系の整備

高齢ドライバーには身体的負担の少ない短距離運行や日勤業務を、若手ドライバーには技術向上につながる多様な業務経験の機会を提供するなど、それぞれのライフステージやキャリア目標に応じた働き方ができる環境を整える - 世代を超えた交流の場の設定

定期的な意見交換会や親睦イベントを通じて相互理解を深め、世代間の壁を取り払う

これらの取り組みにより、異なる世代が互いの価値を認め合い、協力して働ける職場環境が構築できれば、労働トラブルの予防と人材の有効活用の両面で大きな成果が期待できるでしょう。

労働トラブルゼロを目指す経営者の意識改革と行動計画

運送業界において労働トラブルゼロを実現するためには、経営者自身の意識改革が不可欠です。

多くの労働トラブルは経営者の認識不足や法令理解の欠如に起因していることを自覚し、「人材は最大の経営資源」という視点を持つことが出発点となります。

まず、経営者自身が労働関連法規への理解を深めることが重要です。労働基準法や労働安全衛生法はもちろん、貨物自動車運送事業法、改善基準告示など、業界特有の規制についても正確な知識を習得しましょう。

セミナーへの参加や専門家からの定期的なレクチャーを受けることも効果的です。

次に、労務管理を経営の最重要課題の一つと位置づけ、適切な人員配置とリソース投入を行うことが必要です。

人事労務担当者の育成・強化や、必要に応じた外部専門家(弁護士・社労士)との連携体制構築にも投資すべきでしょう。

具体的な行動計画としては、まず現状分析から始めます。労働条件や職場環境の実態、過去のトラブル事例、従業員の満足度などを客観的に評価し、問題点を洗い出します。

その上で、優先順位をつけた改善計画を策定し、PDCAサイクルを回しながら継続的な改善を進めていきます。また、経営者自身が現場に足を運び、ドライバーの声に耳を傾ける姿勢も重要です。

定期的な面談やランチミーティングなど、形式にとらわれないコミュニケーションの場を設けることで、問題の早期発見と信頼関係の構築が可能になります。

労働トラブルゼロの職場は一朝一夕には実現しませんが、経営者の強い意志と継続的な取り組みによって、着実に近づくことができるのです。

このような経営姿勢は、結果として企業の持続的成長と業界全体の健全化につながる重要な投資と言えるでしょう。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

7.労務トラブルを起こさない!ドライバーとの信頼関係を構築

運送業界の労働トラブルは、単なる個別の問題ではなく、企業経営全体に影響を及ぼす重要課題です。本記事で解説した7つの解決策と予防法を実践することで、トラブルの発生リスクを大幅に低減できるでしょう。

特に重要なのは、適正な労働時間管理、明確な労働条件の提示、コミュニケーション体制の強化、そして法令知識の習得と専門家との連携です。

2024年問題など新たな法規制への対応が求められる今、これらの取り組みは喫緊の課題となっています。

労働トラブルの予防と早期解決は、リスク管理にとどまらず、人材確保や企業イメージの向上、そして持続的成長につながる投資と捉えるべきです。

ドライバーが安心して働ける環境づくりが、結果的に企業の競争力強化と業界全体の健全化に貢献するのです。