今、多くの企業が直面している課題の一つが「社内コミュニケーション」です。HR総研が2024年に実施した調査では、「社内コミュニケーションに課題がない企業ほど従業員エンゲージメントが顕著に高い」という結果が示されています。

特にテレワークの普及や働き方の多様化が進む現代では、効果的なコミュニケーション戦略の構築が企業の競争力を左右する重要な要素となっています。

本記事では、社内コミュニケーションの基本から、具体的な改善策や成功事例までを網羅的に解説し、企業に最適なコミュニケーション環境の構築をサポートします。

- 社内コミュニケーション不足がもたらす具体的なリスクと、活性化によって得られる4つのメリットについて

- 明日から実践できる7つの社内コミュニケーション改善術を具体的な事例ととも紹介

- 自社に適した改善プランの立て方を解説。すぐに始められる小さな改善策から長期的な施策まで段階的に実践するコツを紹介

1.社内コミュニケーションとは?

組織の成功を支える基盤となる、社内コミュニケーション。その重要性は多くの企業が認識しながらも、効果的な実践に悩んでいる部分でもあるでしょう。

ここでは社内コミュニケーションの本質や企業成長における役割、そして多くの企業が抱える課題について解説します。

社内コミュニケーションの意味と目的

社内コミュニケーションとは、組織内で日常的に行われるあらゆる情報交換や対話のことを指します。

業務報告や指示といった仕事に関するコミュニケーションから、昼食時の雑談や廊下での立ち話といった私的なやり取りまで、すべてが含まれます。対面での会話、メール、チャット、社内SNS、会議など、形態もさまざまです。

社内コミュニケーションの最大の目的は「組織の円滑な運営と成長」にあります。情報や知識の共有、相互理解の促進、信頼関係の構築などを通じて、組織全体の生産性と創造性を高めることを目指すのです。

また、従業員のエンゲージメントを強化し、一体感のある組織文化を形成する上でも欠かせない要素となっています。

企業成長における社内コミュニケーションの果たす役割

社内コミュニケーションは企業の成長エンジンともいえる重要な役割を担っています。効果的なコミュニケーションが行われている組織では、情報が適切に流通し、従業員一人ひとりが自分の役割や目標を明確に理解できるため、業務効率が大幅に向上するのです。

また、部署間の連携がスムーズになることで、複雑な課題にも組織全体で取り組めるようになります。オープンなコミュニケーション環境は新しいアイデアの創出をうながし、イノベーションの源泉となるでしょう。

企業が市場環境の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を遂げるためには、社内の情報や知識が滞りなく共有され、活用される仕組みが不可欠です。社内コミュニケーションはまさに、企業の適応力と革新力を高める基盤となるのです。

8割の企業がコミュニケーション課題を抱えている

HR総研が2020年に実施した「社内コミュニケーションに関するアンケート」によると、実に8割近い企業が、自社の社内コミュニケーションに何らかの課題を感じているという結果が出ています。

特に「部門間のコミュニケーション不足」や「経営層と現場のギャップ」が大きな課題として挙げられています。また、テレワークの普及により、物理的な距離がコミュニケーションの障壁となるケースも増加しているようです。

その結果、情報の伝達ミスや遅延、組織の縦割り構造による部門間の断絶、従業員同士の関係性の希薄化といったトラブルにつながることも少なくありません。こうした課題は単なるコミュニケーションの問題にとどまらず、業務効率の低下や従業員の孤立感、組織文化の弱体化など、企業パフォーマンス全体に悪影響を及ぼす可能性もあるのです。

参照:HRプロ「社員間のコミュニケーション不足は業務の障害になる」と認識する企業は9割超」

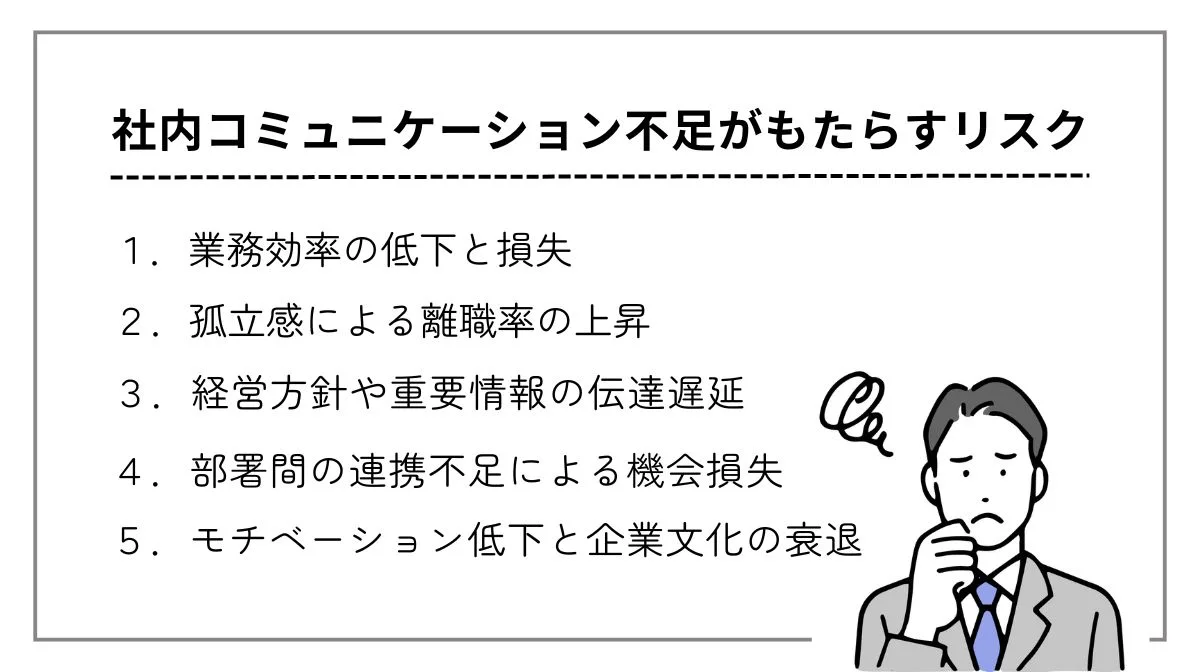

2.社内コミュニケーション不足がもたらすリスク

社内コミュニケーションが十分に機能していないと、組織にはさまざまな影響が及びます。企業の成長を阻害するだけでなく、最悪の場合は経営危機にもつながりかねません。

ここでは、コミュニケーション不足から生じる5つの主要なリスクについて詳しく見ていきましょう。

情報伝達ミスによる業務効率の低下と損失

社内コミュニケーション不足は、情報伝達の不正確さや遅延を引き起こす可能性があります。情報の不一致は、納期の遅延や品質低下といった直接的な問題を引き起こすだけでなく、修正対応のための追加コストや顧客満足度の低下など、企業にとって大きな損失となります。

プロジェクトの進捗状況や仕様変更が関係者全員に適切に共有されず、あるチームが最新の情報に基づいて作業を進める一方で、別のチームが古い情報のまま作業を続けるといった状況は珍しくありません。

また、日常的な情報共有の不足は、業務の非効率化を招き、組織全体の生産性を著しく低下させる要因となるでしょう。

チームワークの欠如と孤立感による離職率の上昇

コミュニケーション不足は、チームとしての一体感や協力関係の構築を妨げます。従業員同士の交流が少ないと、相互理解や信頼関係が育まれず、「自分一人で頑張っている」という孤独感や孤立感が生まれやすくなるのです。

特に新入社員や異動してきた社員は、円滑なコミュニケーションがなければ組織に溶け込むことが難しく、疎外感を抱きやすくなるでしょう。エン・ジャパン株式会社が調査した「本当の退職理由」調査によると、「人間関係が悪い」と答えた人が46%で、退職理由の上位 となりました。

このような環境では社員のモチベーションが低下し、最終的には人材の流出につながります。優秀な人材の離職は、企業にとって大きな損失であり、採用や教育のためのコストも増大する結果となるのです。

本当の退職理由を会社に伝えなかった理由は「話しても理解してもらえないと思ったから」が最多だそうです。

日常的に円滑なコミュニケーションが取れていれば、社員が悩みを抱え込まずにすみ、退職を決断する前に相談ができた可能性もあります。

参照:エン・シャパン「本当の退職理由」調査(2024)」

経営方針や重要情報の伝達遅延が引き起こす問題

経営層と現場間のコミュニケーション不足は、さまざまな問題を引き起こします。

- 経営方針や企業の方向性が従業員に適切に伝わらない

- トップダウンで決定された戦略や重要な決断が現場レベルまで浸透せず、全社一丸となった取り組みが困難

- 会社の状況や将来についての情報が不透明で、従業員の間に不安や憶測が広がり、モチベーションの低下や無用な混乱を招く

- 現場からのフィードバックや課題が経営層に届かず、実態に即した意思決定ができなくなり、ビジネスチャンスを逃したり、問題の早期解決ができなかったりする

経営と現場のコミュニケーションギャップは、組織全体の方向性の一貫性を損ない、企業としての競争力低下につながる深刻な問題なのです。

部署間の連携不足による機会損失

社内コミュニケーション不足は、部署間の壁を高くし、「サイロ化」と呼ばれる組織の分断状態を引き起こします。

【サイロ化とは】

部門やチームごとに情報やノウハウが閉じてしまい、他部署との連携や共有がほとんど行われていない状態。農業で使う「サイロ(貯蔵庫)」のように、それぞれが独立して情報を溜め込み、周囲と遮断されている様子からこの言葉が使われる。

各部門が自分たちの目標だけに集中して情報を囲い込み、他部門との協力や情報共有を避けるような状況になると、組織全体としての最適化が困難になるでしょう。

例えば、営業部門が把握している顧客ニーズが製品開発部門に共有されなければ、市場の要求に合った製品開発ができません。また、複数の部署が関わる横断的なプロジェクトでは、部門間の連携不足がスケジュールの遅延や品質の低下を招きます。

こうした部署間の連携不足は、新規ビジネスの機会を逃したり、競合他社に後れを取ったりする原因となり、企業の成長機会を大きく損なう結果につながります。

従業員のモチベーション低下と企業文化の衰退

コミュニケーションが不足している組織では、従業員一人ひとりが自分の仕事の意義を見失いがちになります。自分が評価されていると感じられない環境では、仕事へのモチベーションが低下し、やがて「最低限の仕事をこなすだけ」という状況に陥りやすくなるのです。

また、共通の価値観や目標を共有する機会が少ないと、企業文化は徐々に形骸化し、社員の帰属意識や一体感が失われていきます。このような職場環境では創造性や積極性が失われ、チャレンジ精神や革新への意欲も低下します。

結果として、企業としての活力が失われ、変化の激しい市場環境に対応できない硬直した組織になってしまうリスクが高まるのです。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

3.社内コミュニケーション活性化で得られる4つのメリット

社内コミュニケーションが活性化することで、企業には様々なメリットがあります。単なる「仲良し職場」を超えて、組織の競争力強化や業績向上につながる重要な効果が期待できるでしょう。

ここでは4つの主要なメリットについて具体的に解説します。

業務効率の向上と生産性の飛躍的改善

社内コミュニケーションが活発になると、必要な情報が必要な人に適切なタイミングで届くようになります。

常に円滑にコミュニケーションが取れていれば、情報交換・共有、進捗報告などがスムーズに行え、コミュニケーション不足で起きるミスも防ぐことができ、効率的に業務を進められるのです。万が一問題が発生した際も、迅速に共有されることで、早期解決が可能になるでしょう。

さらに、各自の持つ知識やスキルが共有されることで、組織全体の業務効率が向上します。例えば、ある社員が開発した業務改善方法や時短テクニックが他の社員にも共有されれば、組織全体の生産性向上につながるのです。

情報・ナレッジ共有の活性化による組織力強化

社内コミュニケーションが活性化すると、組織内の様々な知識や経験が共有される「ナレッジシェアリング」が促進されます。

その結果、ベテラン社員の経験やノウハウが若手に伝わりやすくなり、個人の中にある経験や感覚的なノウハウが、誰でも理解・再現できるよう言語化・可視化され、マニュアルや業務フローとして組織の資産となるのです。

また、各部署や個人が蓄積してきた情報や経験が広く共有されることで、「車輪の再発明」を防ぎ、効率的な業務遂行が可能になります。失敗事例も含めた経験の共有は、同じミスの繰り返しを防ぎ、組織全体の学習も促進するでしょう。

こうしたナレッジ共有の文化は、特定の個人に依存しない強固な組織基盤の構築につながり、人材の流動があっても組織力を維持できる体制を作り出します。

アイデアやイノベーションの創出による競争力向上

オープンなコミュニケーション環境では、従業員が自由に意見を出し合い、異なる視点や発想を共有することができます。

自由に意見交換しやすい企業風土が作られ、様々な意見が飛び交う事で、これまでになかった新しいアイデアやイノベーションが生まれる可能性が高まります。

特に異なる部署や背景を持つ社員が交流することで、多様な専門知識や経験が組み合わさり、創造的なソリューションが生まれやすくなるでしょう。また、現場の声や顧客との接点を持つ社員のアイデアが経営層に届くことで、実態に即した革新的な取り組みが可能になります。

このような創造的な環境は、企業の差別化となり、市場での競争優位性の構築が期待できます。急速に変化する市場環境において、継続的なイノベーションを生み出せる組織は、持続的な成長を実現することができるでしょう。

離職率低下とエンゲージメント向上の好循環

活発な社内コミュニケーションは、職場での人間関係や帰属意識の強化に繋がり、従業員の満足度を高めます。仕事の相談や、協力してほしい時に声を掛けやすくなり、仕事で困っていそうな同僚の様子に気付くタイミングも増えるでしょう。

このような助け合いの文化は、一人で問題を抱え込む状況を防ぎ、ストレスの軽減にもつながります。また、上司や経営層とのコミュニケーションが活発化することで、自分の仕事が認められていると感じる機会が増え、モチベーションの向上にもつながるのです。

職場に居場所があり、自分の貢献が評価されていると感じられる環境では、離職率が低下し、人材の定着率が高まります。優秀な人材が長く活躍できる環境は、採用コストの削減だけでなく、組織としての競争力強化にも大きく貢献するのです。

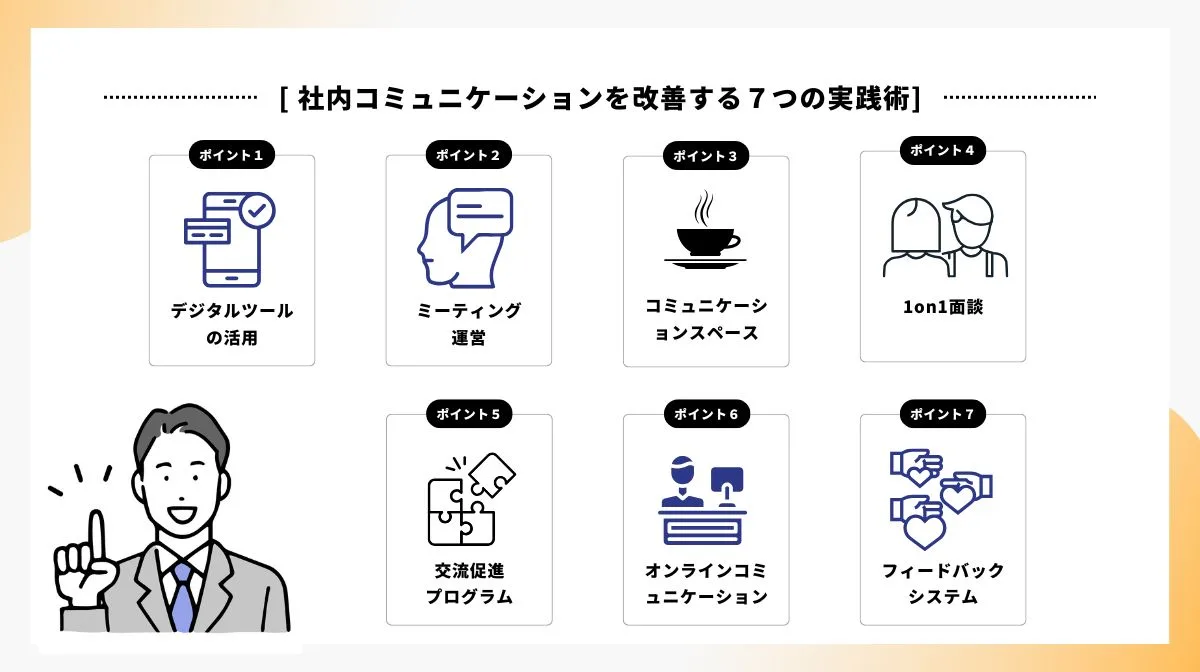

4.社内コミュニケーションを改善する7つの実践術

職場の生産性向上には、効果的な社内コミュニケーションが不可欠です。ここでは、すぐに実践できる7つの手法を紹介します。

風通しの良い組織づくりと業務効率の向上を実現しましょう。

デジタルツールを活用した効果的な情報共有

現代のビジネス環境では、適切なデジタルツールの選定と活用が情報共有の質を大きく左右します。

まず基本となるのは、チャットツールとグループウェアの組み合わせです。代表的なツールを以下で紹介します。

| チャットツール | ナレッジベースツール |

|---|---|

| 即時性の高いコミュニケーションに適している | 情報の蓄積と検索性に優れている |

| Slack、Microsoft Teams、Chatworkなど | Notion、Confluenceなど |

これらのツールを導入する際は、全社で統一したルールを設けることが重要です。例えば、緊急度に応じた連絡手段の使い分け(緊急:電話、重要:チャット、一般:メール)や、ファイル共有の命名規則などを明確にしましょう。

また、定期的に不要な情報を整理するデジタル掃除の日を設けることで、情報過多による混乱を防ぎます。部門や役職によって必要な情報は異なるため、カスタマイズ可能なダッシュボード機能を持つツールを選ぶことも検討してください。

短時間で成果を出すミーティング運営

会議の長時間化は、社内の大きな時間的損失です。効率的なミーティングを実現するには、事前準備が鍵を握ります。

以下のようなポイントをおさえて会議にのぞみましょう。

- 会議3日前までに明確な目的とアジェンダの共有

- 参加者への事前検討事項を提示

- 会議冒頭で「この会議で決めること」を再確認

- タイムキーパーの設定

また、決定事項と保留事項を明確に区別し、会議終了時には「誰が」「何を」「いつまでに」するかを確認します。

議事録は24時間以内に共有し、次回までのアクションアイテムを明示してください。そうすることで、会議と会議の間も進捗が生まれます。人事部門では、これらのミーティング手法をマニュアル化して全社に展開することで、組織全体の時間効率を高めることができるでしょう。

短時間で完結する会議であれば、スタンディングミーティングもおすすめです。

立ったまま行うことで自然と時間を意識させる効果があるため、朝会や進捗確認に最適です。

オフィス内のコミュニケーションスペースを最適化する

コミュニケーション活性化には、「偶発的な出会い」を生み出す空間設計が重要です。たとえば、以下のような工夫が有効です。

- コピー機やウォーターサーバーなどの共有設備の設置場所を工夫する

部門の協会に配置することで、部署を超えた交流をうながせる - カフェスペースを設ける

リラックスした雰囲気の中で自由な発想を促し、部署間の垣根を越えた交流の場となる

予約不要で気軽に使えるオープンなミーティングスペースとしても活用でき、立ち話や短時間の打ち合わせに最適 - フリーアドレスを導入する

日々異なるメンバーとの接点が自然と増えていき、広くコミュニケーションをうながせる

これらの施策を導入する際は、一度に全てを変更するのではなく、小規模な「コミュニケーションコーナー」から始めて効果を測定し、段階的に拡大していくアプローチが現実的です。

また、静かに集中したい時間と活発に交流する時間のバランスを考慮した空間設計も忘れてはなりません。

1on1面談で上司と部下の信頼関係を構築する

1on1面談は単なる業務報告の場ではなく、信頼関係構築と人材育成の強力なツールです。月2回30分程度など、キャンセルしない守られた時間として「定期的な実施」を心がけましょう。

面談の主役は部下であり、議題の70%は部下が設定できるようにします。上司は「今何に取り組んでいて、どんな障害があるか」「キャリアについてどう考えているか」といったオープンクエスチョンを用意し、部下の考えを引き出してください。

また、「それについてもう少し詳しく教えてくれますか」などの掘り下げ質問を適宜使うことで、本音の部分まで会話を深められるでしょう。

人事部門としては、1on1面談のガイドラインとテンプレートを整備し、マネージャー向けの研修を実施することで、組織全体のコミュニケーション文化を底上げすることができます。

▼効果的な1on1にするためには?

効果的な1on1とは?以下の記事では、ドライバーのための1on1について、基本的な実施方法から具体的な活用ポイント、期待される効果まで解説しています。ぜひ参考にしてください。

部署間の壁を越える交流促進プログラムの作成

組織の規模が大きくなるほど、部署間の「サイロ化」が進み、情報共有や協力が阻害されがちです。この壁を打破するには、意図的な交流機会の創出が必要です。

最も効果的なのは、異なる部署のメンバーで構成する「クロスファンクショナルプロジェクト」の立ち上げです。例えば、「働き方改革推進チーム」や「オフィス環境改善プロジェクト」など、部門横断的な課題に取り組むチームを編成することで、自然な交流が生まれるでしょう。

より気軽な施策としては、「ランダムランチ」システムの導入も効果的です。これは社内システムが毎月異なる部署の2〜4名をランチメンバーとしてマッチングし、食事を共にする機会を作るプログラムです。

コクヨマーケティングが実践する「部長のおごりCOFFEE」のように、異なる部署のメンバー同士がペアでコーヒーを飲むことでコミュニケーションが生まれる仕組みも参考になります。

こうした施策を成功させるポイントは、「単発ではなく継続的に実施する」「参加へのインセンティブを設ける」「経営層の積極的な参加を促す」の3点です。人事部門は、これらのプログラムの効果を定期的なアンケートで測定し、継続的に改善していくことが大切です。

参照:コクヨマーケティング株式会社「COFFEEブレイクが会社を変える!?「部長のおごりCOFFEE」で社内交流促進」

テレワーク時代のオンラインコミュニケーション活性化法

テレワークの普及により、対面でのコミュニケーション機会が減少している現代では、オンラインでの繋がりを意識的に強化する必要があります。

まず基本となるのは、ビデオ会議でのカメラオン原則の徹底です。表情や身振りといった非言語情報がコミュニケーションの7割を占めるとされており、顔が見える状態で会話することで誤解を減らせます。

また、チャットツールでは「今日の一言」や「週末報告」などの気軽なトピックスレッドを設け、業務外の会話も促進しましょう。

リモートワーク環境では「雑談」の機会が特に失われがちなため、ミーティングの前後15分を雑談タイムとして確保したり、月に一度「バーチャル飲み会」を開催したりする工夫も効果的です。

オンラインでの孤独感を解消するには、「バディ制度」の導入も検討価値があります。これは2〜3人のメンバーをペアにして定期的なチェックインを促す仕組みで、心理的安全性の確保に役立ちます。

人事部門としては、リモートワーカーの声を定期的に集め、孤立感や疎外感を感じていないか確認するプロセスを設けることが重要です。

全社員が参加できるフィードバックシステムの構築

健全な組織文化の構築には、上下や部署の壁を越えた自由なフィードバックの流れが不可欠です。フィードバックシステムを構築する際のポイントは、「気軽さ」と「継続性」のバランスです。

まず、日常的なフィードバックとして、チャットツールやイントラネット上に「Good Job!ボード」を設置し、同僚の良い行動や成果を気軽に称賛できる仕組みを整えましょう。

次に、より体系的なフィードバックとして、四半期ごとの「360度フィードバック」を実施します。これは上司、同僚、部下、関連部署など複数の視点から評価を受ける方法で、自分では気づきにくい強みや改善点を発見できます。

人事部門は、こうしたフィードバックが個人攻撃にならないよう、適切なガイドラインと研修を整備し、心理的安全性を確保した上で全社展開することが大切です。

▼フィードバックを上手に活用する方法は?

以下の記事では、フィードバックの基本から実践的なテクニックまで解説しています。効果的な伝え方と受け方のポイントを、具体例を交えて紹介します。ぜひ参考にしてください。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

5.社内コミュニケーション改革の成功事例

組織におけるコミュニケーション改革は、理論だけでなく実践が重要です。ここでは、実際に社内コミュニケーションの改善に成功した企業の事例を紹介し、その取り組みから学べるポイントを解説します。

大手企業が実現した「コミュニケーションファースト」の組織改革

大企業ほど部署間の壁が厚くなりがちですが、それを克服した好例として名鉄都市開発株式会社の取り組みが注目されています。

同社はオフィス移転を機に「コミュニケーションファースト」をコンセプトとして、以下のような空間づくりに挑戦しました。

- オフィスの中央に多目的に利用できるフリースペースを配置し、部署の垣根を越えた交流を促進

- 小さな打ち合わせスペースを分散配置することで、立ち話や少人数での意見交換が自然と生まれる環境を構築

- グループ3社の共有ラウンジをフロアの中間に設置することで、会社の枠を超えたコミュニケーションも活性化

- 完全固定席から業務内容や部署の特性に応じた運用へと転換し、固定席とフリーアドレスを混合したハイブリッド型のワークスタイルを導入

この空間デザインと働き方の両面からのアプローチにより、従来は分断されていた組織の風通しが大幅に改善され、部門間のコラボレーションが増加する成果が得られています。

参照コクヨマーケティング株式会社:「社内コミュニケーションはなぜ重要?活性化によるメリットやアイデアなど紹介」

コスト最小限で実現した中小企業のコミュニケーション改革

限られた予算内でコミュニケーション改革に成功したのが、株式会社トータテハウジングです。ルールや慣習の変革を組み合わせることで、中小企業ならではの機動的なコミュニケーション改革を実現しています。

- フリーアドレス制度を導入し、固定席では交流のなかった部署の社員同士が日常的に顔を合わせる機会の拡大

- クラウドを導入し、チームでの作業や情報共有のスムーズ化に成功

また、個室で分かれていた従来のオフィスをオープン空間にリニューアルし、部署を越えたコミュニケーションの活性化を図りました。

ハイテーブルの配置にも工夫が見られます。座って仕事をしている社員と通りすがりの社員の視線が自然と合うよう設計されており、「立ち話」が生まれやすい環境を創出しました。

大規模な改装ではなく、既存のスペースを再構成し、ルールや習慣でコミュニケーション機会を創出することで、コストを抑えながらも大きな効果を生み出しています。

参照:コクヨマーケティング株式会社「株式会社トータテハウジング様コミュニケーションの連鎖を生み出すショールーム兼オフィス」

離職率を大きく低下させたメンター制度

ハード面の改革だけでなく、人材育成の観点からコミュニケーション改革に成功した事例として、大峰堂薬品工業の取り組みが注目されています。

同社は、業容拡大により残業が増加し、厳しい労働環境から離職者が多発する課題に直面していました。この状況を改善するため、「働きやすく、働きがいのある職場」を目指してメンター制度を導入。

新入社員と入社10年前後の社員をペアリングし、1年間のメンタリング期間を設定。制度担当者説明会をはじめ、メンター養成研修、フォロー研修、ステージアップ研修など体系的な研修プログラムを実施しました。

この取り組みの結果、「危うい場面もありましたが、離職に至ることなく、新入社員全員が職場に定着しております。これまでは考えられないことでした」と制度担当者は評価しています。

メンタリングを通じて部署を超えたコミュニケーションが活性化し、「メリハリをつけて、雑談はもちろん互いに気軽に話し合える雰囲気が出来てきた」という組織風土の変化も見られました。

参照:日本メンター協会「大峰堂薬品工業様 メンター制度導入事例 新入社員職場定着目的」

6.働き方に合わせたコミュニケーションツール選びのポイント

多様な働き方が広がる現代のビジネス環境では、適切なコミュニケーションツールの選定が組織の生産性と社員満足度に大きく影響します。ここでは、自社の状況に最適なツール選びのポイントを解説します。

社内状況に合わせたコミュニケーションツールの選定基準

コミュニケーションツールを選ぶ際は、組織の特性や文化、業務の性質を十分に考慮することが重要です。

以下の検討事項を確認し、自社にあったツールを選定しましょう。

| リアルタイム性と非同期性のバランス |

| ■緊急対応が多い業種 リアルタイムコミュニケーション(チャット、ビデオ会議など)の比重が高いツールを選択 ■じっくりと検討が必要な創造的業務が中心の組織 非同期コミュニケーションツール(メール、プロジェクト管理ツール、ナレッジベースなど)の活用が効果的 |

| 組織規模に応じた選定 |

| ■10人以下の小規模組織 SlackやTeamsなど単一のツールで十分な場合が多い ■100人を超える組織 全社、部門、プロジェクトなど階層に応じたツールの使い分けが必要 |

| 既存システムとの連携性 |

| 人事システムやCRM、会計システムなど、すでに導入しているシステムとのAPI連携がスムーズなツールを選ぶことで、情報の二重入力を防ぎ、業務効率を高められる |

選定プロセスでは、実際に使用する社員からの意見を集める「ボトムアップ型」と、経営層が主導する「トップダウン型」のアプローチをバランスよく組み合わせ、全社的な合意形成を図ることが導入成功の鍵となります。

ハイブリッドワークに対応する情報共有プラットフォーム

オフィスワークとリモートワークを併用するハイブリッドワーク環境では、「場所に依存しない」情報共有の仕組みづくりが不可欠です。このような環境に最適なのが、クラウドベースの情報共有プラットフォームです。

まず必要なのは、リアルタイムでの文書共同編集機能を持つツールで、Google WorkspaceやMicrosoft 365などがこれに該当します。これにより、オフィスにいるメンバーとリモートワーク中のメンバーが同時に一つの文書を編集できるでしょう。

次に、非同期でのナレッジ共有を促進するwiki型のプラットフォームも重要です。NotionやConfluenceなどのツールは、組織の知識やノウハウを体系的に蓄積し、誰でもアクセスできる「組織の脳」として機能します。

また、ハイブリッドミーティングの質を向上させるには、高品質なビデオ会議システムとデジタルホワイトボードの組み合わせが効果的です。Miroなどのオンラインホワイトボードツールは、オフィスとリモートの参加者が対等に意見を視覚化する場を提供します。

さらに、「場所の見える化」機能を持つツールも有用です。社員がその日どこで働いているか(オフィス、在宅、コワーキングスペースなど)を共有できるシステムにより、対面でのコミュニケーションの機会を逃さず、かつリモートワーカーの孤立感も防げるでしょう。

コスト別おすすめツール比較と導入手順

予算規模に応じたツール選択は、特に中小企業や新興企業にとって重要なポイントです。低コストで始めるなら、無料プランが充実しているツールがおすすめです。

| Slack | 無料版でも過去90日間までのメッセージ履歴を閲覧可能 |

| Microsoft Teams | オンライン会議が60 分まで可能 |

| Google Chat | Google Workspaceに登録していれば無料 |

さらに予算がある場合は、これらのツールの有料プランに加え、専門的なナレッジベースツールであるNotion(チーム向けプランは月額1650円/ユーザー)やClickUp(月額7ドル/ユーザーから)などを組み合わせることで、コミュニケーションとタスク管理の連携が強化できるでしょう。

ツール導入の際は、以下の手順に従うことで、スムーズな展開と失敗のリスクを最小限に抑えることが可能です。

- ニーズ分析

- 現状のコミュニケーション課題の洗い出し

- パイロット運用

- 少人数で1~2ヶ月ほど試験的に運用

- 評価と改善

- パイロット運用の結果を評価し、改善点の見直し

- 全社展開

- 全社に段階的に展開する

- 継続的な改善

- 利用状況をモニタリングし、必要があれば改善する

重要なのは、単なるツール導入ではなく「活用ルール」の策定と周知と言えるでしょう。例えば「緊急度に応じた連絡手段の使い分け」「通知のオンオフ時間の設定」などを明確にすることで、ツールの価値を最大化できるのです。

参照:Slack「チームワークをもっと有意義に」・Microsoft 「Microsoft Teams 無料版では簡単に人々とつながることができます」・Google Workspace「メッセージとチームのコラボレーション」・参照:Notion「会社全体でひとつのツールチームは無料でトライアル利用ができます。」・参照:ClickUp「ガントチャート建設ソフトウェア・ツールベスト10」

7.マネージャー必見!効果的な社内コミュニケーション術

組織内のコミュニケーションの質は、マネージャーの対話能力に大きく左右されます。ここでは、チームのパフォーマンスを高めるためのマネージャー向けコミュニケーションスキルを解説します。

部下の本音を引き出す聞き方・話し方のコツ

真のリーダーシップは、命令するのではなく部下の声に耳を傾けることから始まります。部下の本音を引き出すには、まず「心理的安全性」の確立が不可欠です。これには「失敗や間違いを認めても罰せられない」「意見の相違があっても受け入れられる」という信頼感が必要です。

具体的な会話テクニックとしては、「オープンクエスチョン」の活用が効果的でしょう。「はい/いいえ」で答えられる質問ではなく、「どのように」「何が」「なぜ」といった言葉で始まる質問は、相手の思考を広げる効果があります。

また、相手の話を遮らず、最後まで聴く「アクティブリスニング」も重要です。うなずきや相づちといった非言語コミュニケーションを意識的に行い、「それについてもう少し詳しく教えてください」など掘り下げの質問を適宜挟むことで、対話の深さが増します。

話す際には「I(アイ)メッセージ」を心がけてください。「あなたはいつも報告が遅い」という「You(ユー)メッセージ」ではなく、「報告が遅れると私は次の対応に困ってしまうんだ」という自分の感情や状況を伝える方が、防衛反応を引き起こさず建設的な対話が続きます。

何気ない雑談の時間を意図的に作ることも効果的です。業務の話だけでなく、趣味や休日の過ごし方など、人となりが見える対話を通じて信頼関係が深まります。

チームビルディングを促進するコミュニケーション戦略

高いパフォーマンスを発揮するチームの共通点は、メンバー間の信頼関係の強さにあります。マネージャーとして効果的なチームビルディングを促進するには、「共通の目的意識」と「相互理解」という二つの柱が重要です。

| 共通の目的意識を深める戦略 |

| ■チームの存在意義や目指すべきゴールを明確に言語化し、定期的に確認する 週次ミーティングの冒頭で「私たちのチームが組織に提供する価値は何か」「今週達成すべき最重要目標は何か」といった問いかけを行うことで、方向性の一致を図る |

| 相互理解を深める戦略 |

| ■強み診断ツールの活用 「ストレングスファインダー」などを活用し、メンバー各自の強みと弱みを可視化する ■業務外のチームビルディング活動 単なる懇親会ではなく、「チームの課題解決ワークショップ」や「相互フィードバック会」など、関係性の構築と業務改善を同時に進められる設計が理想的 ■成果や改善点おフィードバック よい行動や成果はチーム全体の前など公の場で行い、個人的な改善点などは一対一の対話などで行う |

また、リモートワークが増えた現在では、チーム専用のバーチャル空間(Slackチャンネルなど)に「チームの成功を祝う場」「困りごとを気軽に相談できる場」の二つを用意し、対面と同等の心理的つながりを維持する工夫も大切です。

指示や変更事項を明確に伝えるための3ステップ

業務の指示や変更事項を伝える際の曖昧さは、誤解やミスの最大の原因となります。効果的に指示を伝えるための3ステップとして、「コンテキスト共有」「明確な説明」「理解確認」という流れを意識しましょう。

- コンテキスト共有

なぜその指示や変更が必要なのかの背景情報を提供します。

「顧客からのクレームが増えているため」「経営層からのコスト削減要請を受けて」など、指示の理由を明らかにすることで、部下の納得感と主体性が高まります。 - 明確な説明

「5W1H」の枠組みを用いて、漏れなく情報を伝達しましょう。特に重要なのは「What(何をするのか)」と「How(どのようにするのか)」の部分で、可能な限り具体的かつ定量的な表現を心がけてください。

例えば「品質を向上させる」ではなく「不良品発生率を現在の5%から2%に削減する」という形です。また、優先順位や期限、使える資源についても明示的に伝えることが必要です。 - 理解確認

一方的な説明で終わらせず、部下からの質問を促したり、内容をパラフレーズ(言い換え)してもらったりすることで、認識の齟齬がないかを確認します。複雑な指示の場合は、口頭だけでなく文書(メールやチャット)でも内容を共有し、後から参照できるようにすることも有効です。

これらのステップを意識的に踏むことで、「言った・言わない」の行き違いが減少し、チームの実行力が大幅に向上するでしょう。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

8.明日から始める社内コミュニケーション改善プラン

理論を学ぶだけでなく、具体的な一歩を踏み出すことが重要です。ここでは、すぐに着手できる改善策から長期的な定着方法まで、実践的なアプローチを紹介します。

即実践できる小さな改善アクションプラン

社内コミュニケーション改善は、大規模な改革よりも「小さく始めて確実に成果を出す」アプローチが効果的です。特別な予算や承認プロセスなしに、明日から即座に実行できるものを以下でご紹介します。

■日常的なコミュニケーション習慣の見直し

まず着手すべきは、自分自身の日常的なコミュニケーション習慣の変革です。具体的な行動目標をたて、実践しましょう。

例えば……

- メールやチャットの返信時間を「24時間以内」から「業務時間内3時間以内」に短縮する

- 週に一度は普段話さない部署の同僚とランチをとる

- 会議では必ず一人一回は発言する機会を設けるなど

■チームレベルで実践できる改革

チームレベルでコミュニケーション改善に取り組むことで、情報の流れが活性化し、問題の早期発見も期待できます。

例えば……

- 「15分朝会」を導入、各自が「昨日達成したこと」「今日取り組むこと」「困っていること」を簡潔に共有する

- オフィスの共有スペースにホワイトボードを置き、業務改善のアイデアや感謝のメッセージを自由に書き込める場を作る

- 社内チャットツールに「#今日の質問」「#週末報告」といった気軽に参加できるチャンネルを作り、業務外の会話を促進するなど

コミュニケーション改善の効果測定方法

改善活動の継続には、効果の可視化が不可欠です。社内コミュニケーションの改善効果を測定する方法は、定量的指標と定性的指標の両面からアプローチすることが理想的です。

定量的指標としては、「会議時間の総量」「メール返信の平均時間」「社内チャットの投稿数と返信率」などが基本的な数値となります。特に「部署間をまたぐコミュニケーションの頻度」は、サイロ化の解消度を測る重要な指標です。

定性的指標としては、「社内コミュニケーション満足度調査」を四半期ごとに実施し、「必要な情報にアクセスできるか」「上司や同僚とのコミュニケーションは円滑か」「自分の意見や提案が聞かれていると感じるか」といった質問項目で5段階評価してもらいます。

さらに、「心理的安全性スコア」や「エンゲージメントスコア」など、組織健全性に関わる指標も含めることで、コミュニケーション改善が組織全体にもたらす波及効果も測定できます。効果測定の頻度は、小規模な指標は月次、大規模な調査は四半期ごとが適切です。

測定結果は必ず全社に公開し、改善点と成功事例の両方を共有してください。人事部門としては、これらの指標をダッシュボード化し、経営会議で定期的に報告することで、コミュニケーション改善の経営課題としての位置づけを明確にすることができるでしょう。

長期的に定着させるためのポイント

一時的な盛り上がりで終わらせないために、社内コミュニケーション改善を組織文化として定着させる工夫が必要です。

最も重要なのは「経営層の巻き込み」です。経営層自身がロールモデルとなり、オープンなコミュニケーションを実践することで、組織全体に大きな影響を与えます。

例えば、CEOによる定期的な質問会の開催や、役員によるオフィスフロアの定期的な巡回などが効果的です。経営層と一般社員の距離を縮める取り組みを制度化しましょう。

次に効果的なのは「評価制度との連動」です。人事評価の項目に「コミュニケーション能力」や「情報共有への貢献度」を明確に位置づけ、昇進・昇給の判断材料とすることで、持続的な行動変容を促せます。

特にマネージャー層の評価には、「チーム内のコミュニケーション満足度」を必須項目として含めると効果的です。

| ■「コミュニケーションチャンピオン制度」を導入している企業も 各部署から1〜2名のコミュニケーション推進役を選出し、定期的に集まって好事例の共有や課題解決を行うネットワークを構築し、全社的な改善活動を持続します。 さらに、年に一度の「コミュニケーションアワード」を設け、優れた取り組みや顕著な改善を遂げたチームを表彰することで、モチベーション維持と好事例の水平展開を同時に実現しています。 |

長期的定着の最終目標は、「特別な活動」としてのコミュニケーション改善から、「当たり前の日常」としての健全なコミュニケーション文化への転換です。

9.職場コミュニケーション変革による組織活性化と人材定着の実現

本記事では、社内コミュニケーションを改善するための具体的な方法と、成功事例を紹介しました。社内コミュニケーションは、組織の生産性や社員の満足度に大きな影響を与える重要な要素です。心地よいコミュニケーションが根付いた職場は、一人ひとりの可能性を広げ、組織全体の活性化にもつながります。

短期的な施策にとどまらず、中長期的な視点から組織文化の変革を目指すことで、風通しの良い職場環境と高い業務効率を両立できるようになるでしょう。社内コミュニケーションを「特別な活動」ではなく「当たり前の日常」として定着させることが、最終的な目標です。

ぜひ、本記事で紹介した施策を、自社の課題や状況に合わせて実践し、働きがいのある組織づくりを推進していきましょう。