学歴の高さや第一印象に左右されて適性を見誤ったり、過去の実績だけで従業員を判断していませんか?こうした偏った見方は、採用ミスマッチや従業員の不信感を招き、組織全体のパフォーマンス低下につながる恐れがあります。

これは「確証バイアス」と呼ばれる無意識の思考パターンで、重大な判断ミスを引き起こすリスクが潜んでいるのです。

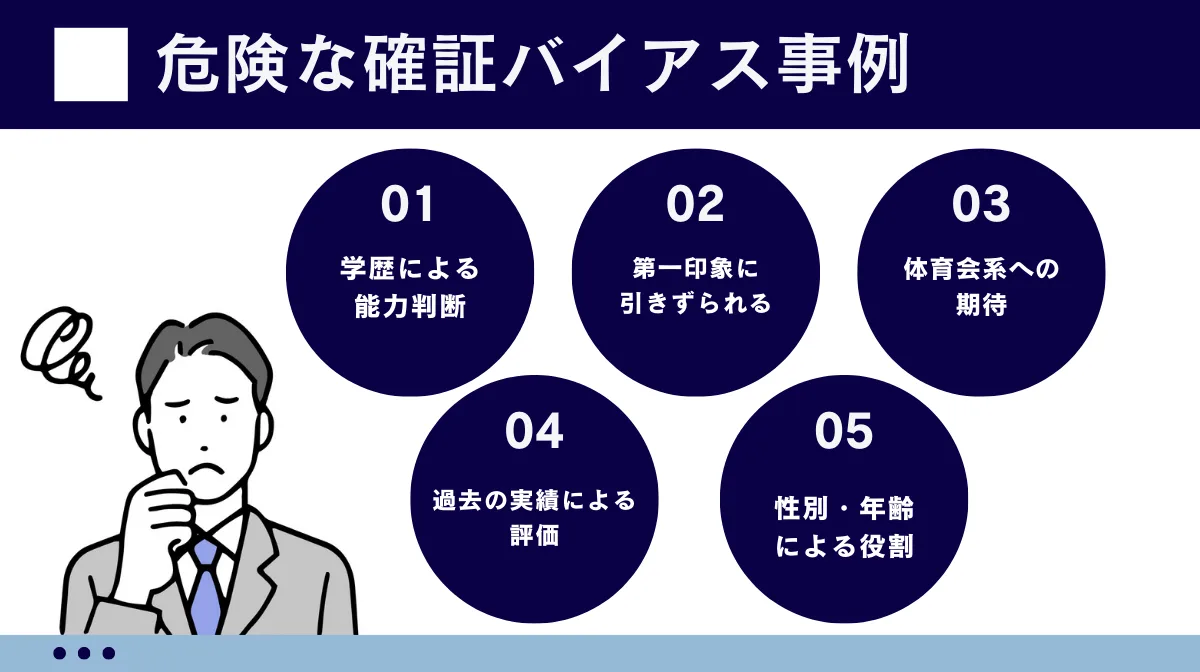

本記事では、人事・採用の現場で起こりやすい確証バイアスの具体例を5つ挙げ、組織への影響や今すぐ実践できる7つの対策などをご紹介します。

- 人事・採用現場で無意識に起こる判断の偏りを理解できる

- 採用ミスマッチなど、確証バイアスが企業経営に与える具体的な損失を認識できる

- 明日から取り組める具体的で実用的な改善策を習得できる

1.確証バイアスとは?無意識に起こる思考の偏り

人事業務には客観的な判断が欠かせませんが、人間の脳は無意識のうちに偏った判断を下してしまうことがあります。

確証バイアスの基本的な意味と仕組み

確証バイアスとは、認知バイアスの一種で、自分の信念や仮説を支持する情報ばかりを集めてしまう心理的傾向を意味します。

■具体例

学歴に差がある2人が応募してきた場合

学歴の高い応募者

「きっと仕事もできるはずだ」と期待し、面接中の小さなミスを「緊張しているだけ」と好意的に解釈。

学歴が高くない応募者

優秀な回答があっても「準備してきただけかもしれない」と疑ってしまい、評価が下がる。

このように、一度「この応募者は優秀だ」と思い込むと、その判断を裏付ける情報ばかりに目が向き、反対の情報を無視したり軽視したりすることを確証バイアスといいます。

参考:確証バイアスとは?:由来となった論文を含めて心理学者がわかりやすく解説

■公正な採用活動をサポートする人材紹介サービス

確証バイアスを防ぐには客観的な採用プロセスが重要です。カラフルエージェントなら、経験豊富なコンサルタントが採用基準の設定から面接サポートまで、公正で効果的な採用活動をお手伝いします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

確証バイアスが起こる3つの理由

確証バイアスが起こる主な心理的メカニズムは3つあるとされています。

このような思考パターンは誰にでもあるものですが、人事業務では特に注意が必要です。

日常生活でよく見られる確証バイアスの例

確証バイアスは日常生活のあらゆる場面で見られます。いくつか身近な例を見ていきましょう。

- 血液型占い

「A型は几帳面」と信じている人は、A型の人の几帳面な行動ばかりに注目し、大雑把な行動は見過ごしがち - 雨男・雨女

その人が参加した時に雨が降った出来事だけを記憶に残し、晴れた日のことは忘れてしまう - 特定ブランドへの過度な信頼

お気に入りのブランドの良い評判ばかりを信じ、悪い評判は「きっと使い方が悪かったのだろう」と解釈してしまう

▼あわせて読みたい

人事評価における客観性を高めるには、360度評価制度の導入が効果的です。多角的な視点から評価を行うことで、確証バイアスの影響を軽減できます。

2.人事・採用で起こる5つの危険な確証バイアス事例

人事・採用の現場では、確証バイアスが重大な判断ミスを招く可能性があります。ここでは実際に起こりやすい5つの事例を見ていきましょう。

事例1:学歴による能力判断の思い込み

「高学歴者は仕事の能力も高いだろう」という確証バイアスは、人事担当者が陥りやすい思い込みです。有名大学の応募者に対して、最初から「採用したい」という気持ちで面接に臨み、些細なミスも「緊張しているだけ」と好意的に解釈してしまいます。

このような偏見は、実際の能力を正しく評価することを妨げ、結果としてミスマッチのリスクを高めます。

学歴は過去の学習能力の一つの指標に過ぎず、実際の業務遂行能力や将来性とは必ずしも一致しないことを理解しておきましょう。

事例2:第一印象に引きずられる面接評価

面接開始から数分間で形成される第一印象が、その後の評価全体を左右してしまうことも大きな問題です。これは「初頭効果」と呼ばれる心理現象で、最初に与えられた情報が後の評価に強く影響を与えます。

清潔感のある外見や流暢な話し方から「この人は優秀だ」と判断すると、その後の回答内容が平凡でも「きっと本当は優秀なはずだ」と、最初の印象を補強するように情報を解釈してしまうのです。

このように、見た目や話し方の印象が面接評価を大きく左右し、肝心の能力や適性を正しく判断できなくさせてしまう危険性があります。

事例3:体育会系出身者への根性論的期待

「体育会系出身者は打たれ強く、根性がある」という確証バイアスも頻繁に見られます。体育会系の経歴がある応募者に対して、個人の特性を見ずに「ポジティブでフットワークが軽く、失敗してもめげない」という先入観で判断してしまいます。

しかし、体育会系出身者の中にも様々な性格の人がおり、実際には繊細で慎重な思考を得意とする人もいます。このような画一的な評価は、応募者本人の真の能力や適性を見落とし、期待値とのギャップから早期離職につながるリスクがあるのです。

体育会系以外の応募者を過小評価してしまい、多様な人材を逃してしまう可能性もあります。

事例4:過去の実績による固定的な人事評価

従業員の人事評価において、過去の実績に引きずられる確証バイアスも無視できない課題です。前年度の成績が悪かった社員に対して「今年も期待できない」と先入観を持ち、実際に改善した成果があっても「一時的なものだろう」と軽視する傾向があるのです。

このような固定的な評価は、社員の成長や変化を見落とし、挽回の機会を奪ってしまうでしょう。

事例5:性別・年齢による役割の決めつけ

性別や年齢に基づく役割の決めつけも、確証バイアスの典型例です。例えば「育児は女性の仕事」という思い込みから、採用面接で女性にだけ結婚や出産の予定を尋ねたり、管理職候補から除外したりするケースも珍しくありません。

また、年齢についても「若手には責任ある仕事は無理」「中高年は新しい技術についていけない」といった先入観が判断を歪めます。これらの偏見は法的にも問題があり、男女共同参画社会基本法や年齢差別禁止の観点からコンプライアンス違反のリスクもあるため注意が必要です。

参考:内閣府男女共同参画局『全国男女共同参画主管課長会議資料』

▼あわせて読みたい

採用ミスマッチを防ぐには、確証バイアスを含む様々な要因への対策が必要です。こちらの記事では、それぞれの原因と解決法についてわかりやすく解説しています。

3.確証バイアスが組織に与える4つの影響

確証バイアスによる判断ミスは、個人レベルの問題にとどまらず、組織全体に深刻な影響を与えます。

採用ミスマッチによる早期離職の増加

確証バイアスによる不適切な人材評価は、採用ミスマッチを引き起こし、早期離職率の増加につながります。面接官の主観的な印象や先入観に基づいて採用された人材は、実際の業務適性や組織風土との相性が悪い場合があるのです。

具体例:面接での受け答えがハキハキとしていた新卒の配属

清潔感があるしハキハキ話していたから営業職に配置

適正ではなく、外見や話し方から「コミュニケーション能力が高い」と誤って判断。

人と話すのは苦手。パソコンが得意だし、事務がやりたかった。営業職は荷が重い…

その結果、新入社員の期待値とのギャップを生み、早期離職という結果につながる

一人の採用にかかるコストは数百万円とも言われており、早期離職はそれらの投資を無駄にしてしまいます。

従業員の評価制度への不信とモチベーション低下

確証バイアスに影響された不公正な評価は、従業員の評価制度への不信を招き、組織全体のモチベーション低下につながります。

以下のように、客観的な基準ではなく、上司の主観的な印象や先入観によって評価が決まると感じた従業員は、どれだけ努力しても正当に評価されないと考えるようになるのです。

- 静かに集中して効率的に業務をこなす社員を「物足りない」と低評価する

- 定時で帰宅する部下を「やる気が足りない」と判断してしまう

- 会議などで発言の質や内容ではなく、発言頻度だけで評価するなど

また、過去の実績や属性による固定的な評価を受けている従業員は、改善への意欲を失い、最低限の業務しか行わなくなるリスクがあります。

多様性のない画一的な組織文化の形成

確証バイアスによる採用や人事評価は、類似した価値観や背景を持つ人材ばかりが集まる画一的な組織文化を形成してしまいます。採用担当者が無意識に自分と似た属性や考え方を持つ応募者を好む傾向があるため、結果として多様性に欠ける組織になってしまうのです。

■具体例:体育会系出身者や特定の大学出身者ばかりを採用

⇒異なる視点や発想を持つ人材が不足

【結果】イノベーションが生まれにくくなる。

同質的な組織では新たな発想が生まれにくく、市場の変化への適応力が低下してしまいます。また、顧客の多様なニーズに対応することも困難になり、事業成長の機会を逃すリスクも高まるでしょう。

法的リスクとコンプライアンス違反の可能性

確証バイアスに基づく差別的な評価や採用は、法的リスクとコンプライアンス違反を招く可能性があります。

-

性別による質問

結婚・出産の予定を尋ねる など

-

年齢による制限

合理的な理由なく採用年齢を制限する など

-

学歴・出身地など

業務に無関係な個人情報を詮索する など

労働基準法、男女共同参画社会基本法、雇用対策法などに抵触するリスクがあります

これらの違反が発覚した場合、企業は法的責任を問われるだけでなく、社会的信頼を大きく失墜させることになるでしょう。メディアやSNSで拡散されれば、企業のブランドイメージに長期的なダメージを与え、優秀な人材の採用がさらに困難になります。

また、被害を受けた従業員や応募者からの損害賠償請求や労働審判のリスクもあり、企業経営に大きな影響を与えます。

■適正な人事評価で企業リスクを回避

カラフルエージェントでは、コンプライアンスを重視した採用プロセスをご提案し、企業の法的リスクを最小限に抑えながら優秀な人材確保をサポートします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

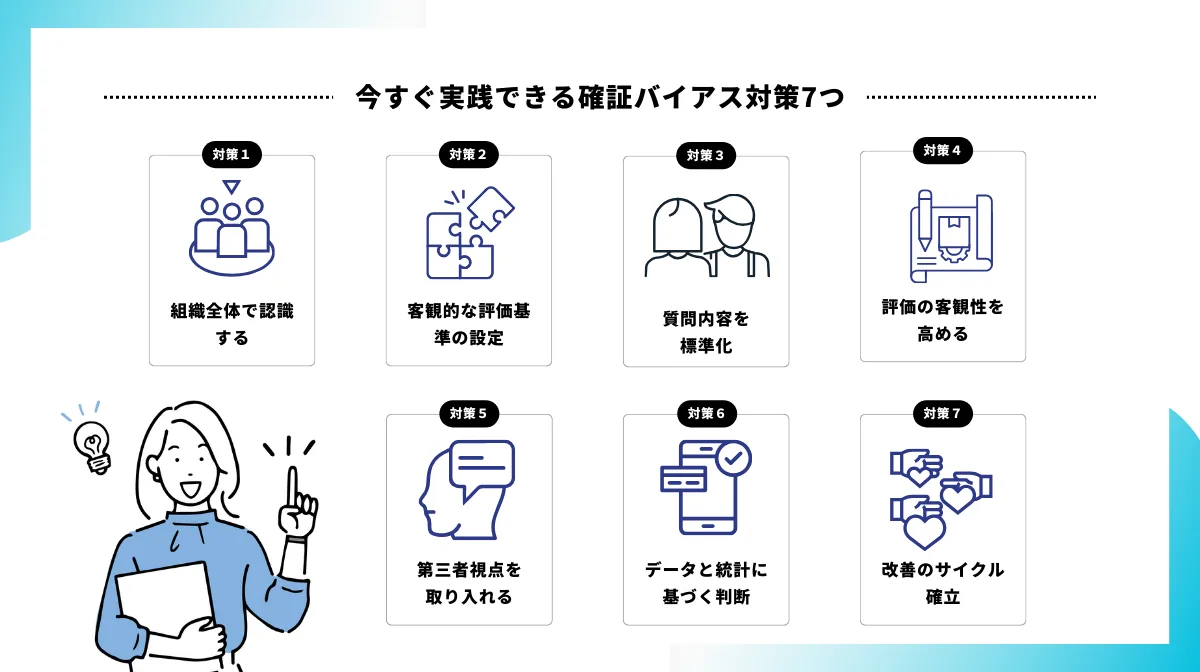

4.【個人・現場レベル】明日から実践できる7つの確証バイアス対策

確証バイアスは無意識に起こりますが、意識的な行動でその影響を軽減できます。ここでは、人事担当者や管理職が個人や現場レベルで明日から実践できる具体的な7つの対策をご紹介します。

対策1:確証バイアスの存在を組織全体で認識する

まずは、確証バイアスが誰にでも起こり得る無意識の思考パターンであることを組織全体で認識しましょう。定期的な研修や勉強会を開催し、人事担当者や管理職に対してバイアス教育を実施するのがおすすめです。

研修では、確証バイアスの仕組みや具体的な事例を紹介し、参加者自身の経験と照らし合わせて理解を深めましょう。「自分も陥る可能性がある」と素直に受け入れ、常に注意深く行動する姿勢を組織文化として根付かせます。

「自分は客観的に判断している」と思い込んでいる人ほど、実際にはバイアスの影響を受けやすいという研究結果もあります。

対策2:明確で客観的な評価基準を設定する

主観的な印象に左右されないよう、明確で客観的な評価基準を設定します。

| 定量評価 | 売上実績、プロジェクト完了数、顧客満足度スコアなど、数値化可能な指標を活用 |

| 定性評価 | 「会議で建設的な発言を月3回以上行う」「他部署との連携を主体的に図る」など、行動指標による具体的な基準を設ける |

これらの評価基準は社内で透明化し、評価者だけでなく被評価者も理解できるようにしましょう。明文化された基準があることで、評価者の個人的な好みや先入観が入り込む余地を減らし、より公正な評価に繋がります。

また、定期的に基準の妥当性を見直し、業務内容や組織の変化に合わせて更新することも必要です。

対策3:構造化面接で質問内容を標準化する

採用面接では、すべての応募者に同じ質問をする構造化面接を導入しましょう。事前に職務に関連する質問項目を設定し、評価シートを用いてスコア化することで、面接官による評価のばらつきを軽減できます。

質問は、業務に直接関係のない個人的な属性(性別、年齢、出身地など)ではなく、職務遂行能力や適性を測るものに限定します。

■質問例

- 困難な状況をどのように乗り越えたか具体的に教えてください

- チームで意見が分かれた時、どのように調整しますか

- 目標を達成するために、どのような工夫を考えますか、など

面接官は質問内容と評価基準について事前研修を受け、一貫した判断ができるよう準備しましょう。

対策4:複数人による評価で客観性を高める

一人の評価者による判断は、どうしても個人的なバイアスが入りやすいため、複数人による評価システムを導入しましょう。360度評価を取り入れ、直属上司だけでなく、同僚、部下、他部署の関係者からも意見を収集します。

評価対象Aさんの場合

仕事が遅い

丁寧で信頼できる

指導が分かりやすい

評価の際は、評価者間でのディスカッションを実施し、異なる意見が出た場合はその理由を明確にして評価をすり合わせましょう。

対策5:第三者の視点を積極的に取り入れる

組織内の関係者だけでは同じような確証バイアスを共有している可能性があるため、利害関係のない第三者の視点を積極的に取り入れましょう。

外部コンサルタントによる評価監査を定期的に実施し、評価プロセスや基準の妥当性をチェックしてもらいます。また、他部署の管理職による面接参加や、異なる事業部からの意見聴取なども効果的です。

採用においては、候補者の前職の同僚や取引先からのリファレンスチェックを行うことでに繋がります。

ただし、第三者の意見を鵜呑みにするのではなく、なぜそのような判断に至ったのかの根拠を確認し、組織の実情と照らし合わせて検討しましょう。

対策6:データと統計に基づく判断を心がける

主観的な印象や感覚的な判断ではなく、客観的なデータと統計に基づく判断を心がけましょう。過去の採用データを分析し、どのような特徴を持つ人材が実際に高いパフォーマンスを発揮しているかを統計的に検証します。

■具体例

「体育会系出身者は定着率が高い」と感じ採用を強化

⇒実際のデータを調べるとあまり差がなかった

このような思い込みによる間違った判断を避けるためにも、面接評価と入社後のパフォーマンスの相関関係を定期的に分析し、評価方法の精度を検証してください。

人事評価においても、売上実績や目標達成率などの定量データを重視し、主観的な評価はあくまで補完的な位置づけとします。データ分析の結果、従来の判断基準が適切でないことが判明した場合は、素直に基準を見直しましょう。

対策7:定期的な振り返りと改善のサイクル確立

確証バイアス対策は一度実施すれば終わりではなく、継続的な改善が必要です。採用後のパフォーマンス追跡調査を実施し、面接時の評価と実際の業務成果を比較検証しましょう。評価精度が低い場合は、評価基準や面接手法の見直しを行ってください。

具体的には、以下のような手順でPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を確立します。

- Plan:組織の成長や事業環境の変化に合わせて、評価基準や採用方針の見直し

- Do:新たな評価基準や採用方針に基づいてシステムを運用

- Check:四半期や半年ごとに評価システムの効果を検証

- Action:改善点が見つかった場合は、速やかに対策を講じ、関係者に周知

このような継続的な改善により、より精度の高い人事システムを構築し、組織全体のパフォーマンス向上につなげることができます。

▼あわせて読みたい

面接の具体的な実施方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。面接官の心得から実践テクニックまで網羅的に紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

5.【組織レベル】確証バイアスに強いカルチャーを育む3つの仕組み

個人の努力だけに頼るのではなく、組織全体で確証バイアスを防ぐ仕組みを構築することが不可欠です。ここでは、公正な人事運営をカルチャーとして根付かせるための3つのポイントを解説します。

トップダウンでの意識改革

確証バイアス対策を成功させるためには、経営層からの明確なメッセージ発信と強いリーダーシップが不可欠です。社長や役員が率先して多様性と公正性の重要性を語り、実際の行動で示すことで、組織全体の意識改革を促進します。

具体的には、次のような取り組みを実践しましょう。

- 経営方針などに明記する

経営方針や企業理念に「公正な評価」「多様性の尊重」を明記し、単なるスローガンではなく具体的な行動指針として浸透させる - 管理職の評価項目に入れる

管理職の評価項目に「部下の公正な評価」を含めることで、現場レベルでの実践を促す - 上層部の研修参加

トップ自身が確証バイアス研修に参加し、自らの判断を見直す姿勢を見せる

これらの取り組みを通して、バイアスについてオープンに議論できる文化が形成されるでしょう。

継続的な教育と啓発活動の実施

確証バイアス対策は一回限りの研修では効果が限定的なため、継続的な教育と啓発活動が必要です。

新入社員

バイアス教育の必修化

早い段階から正しい知識をインプット。無意識の偏見に気づき、客観的な判断力の基礎を築きます。

管理職

定期スキルアップ研修

年1回以上の研修で、最新の評価手法やハラスメント事例を共有し、知識を常にアップデートします。

継続的な教育により、公正な評価文化を組織全体に浸透させます

また、社内報やイントラネットを活用した情報発信、成功事例や失敗事例の共有により、学習機会を継続的に提供するのも効果的です。他社の優良事例を学ぶ外部セミナーへの参加支援や、人事専門誌の購読など、外部からの知識吸収も推進しましょう。

制度とシステムによるバックアップ体制

人の意識だけに頼るのではなく、制度とシステムによるバックアップ体制を整備して、確証バイアスの影響を最小限に抑えましょう。

■人事評価システム

客観性を担保する機能を組み込み、評価データの自動分析や異常値の検出機能を導入します。

⇒急激な評価変動があった社員を抽出してレポート作成するなど

■採用プロセス

チェック機能を組み込み、複数段階での審査や異議申し立て制度を設けることで、公正性を確保します。

⇒極端に高い/低い評価がついた場合、評価理由の詳細入力を必須化するなど

■窓口の設置

従業員が評価に不公平感を感じた際に相談できる窓口を設置し、第三者機関による調査システムを構築します。

さらに、AI技術を活用した客観的な評価支援ツールの導入も検討し、人間の判断をサポートする仕組みを整備していきましょう。

▼あわせて読みたい

心理的安全性の向上は、確証バイアスについてオープンに議論できる組織風土づくりに欠かせません。こちらの記事では、具体的な手法やすぐに活用できるテクニックを紹介しています。

■専門コンサルタントが組織づくりをサポート

確証バイアスを防ぐ組織づくりには専門的な知見が必要です。カラフルエージェントの経験豊富なコンサルタントが、御社の課題に応じた採用制度設計から運用まで、トータルでサポートいたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

6.【発展編】AI時代に増幅する確証バイアスとその対策

レコメンデーションエンジンによる増幅

採用・評価におけるリスク

対策としてのAI活用

近年、確証バイアスは人間の脳内だけでなく、AIアルゴリズムによって増幅されるという新たな課題が生まれています。

レコメンデーションエンジンによるバイアスの増幅

SNSやニュースサイトのAIは、ユーザーの閲覧履歴に基づき、その人が好みそうな情報ばかりを優先的に表示します。

これにより、自分と同じ意見ばかりが目に入る「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」現象が加速し、無意識のうちに自分の考えが絶対的に正しいと錯覚しやすくなります。

AIを活用した採用・評価におけるリスク

人事領域でもAI活用が進んでいますが、過去のデータに基づいて学習するAIは、データ自体に含まれる人間のバイアスを再生産・強化してしまうリスクを孕んでいます。

例えば、過去に男性の採用が多かった職種では、AIが男性候補者を有利に評価してしまう可能性があります。

対策としてのAI活用

一方で、AIは確証バイアスの対策ツールにもなり得ます。

評価コメントから性別や年齢に関する偏見のある表現を検知するシステムや、議論が特定の意見に偏った際に客観的なデータを提示する意思決定支援ツールなど、人間の無意識の偏りを補正する技術も開発されています。

このように、AIがバイアスを増幅させるリスクを理解し、同時にバイアスを軽減するツールとして賢く活用していく視点が、これからの人事には求められます。

7.公正な人事運営で組織力を最大化しよう

学歴や外見、過去の実績に囚われることなく、一人ひとりの真の能力と可能性を見極めることが、組織の成長と競争力向上の鍵です。今回ご紹介した7つの対策や組織作りのポイントを参考に、公正で透明性の高い人事システムを構築しましょう。

確証バイアスを克服する取り組みは、単なるリスク回避ではなく、組織の可能性を最大限に引き出す投資です。明日からでも実践できる小さな変化から始めて、より良い組織作りに挑戦していきましょう。

▼あわせて読みたい

透明性の高い組織運営を目指すなら、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)への対策も必要です。確証バイアスと合わせて取り組むことで、より包括的な公正性を実現できます。

■公正で効果的な採用を実現するパートナー

確証バイアスのない公正な採用活動で優秀な人材を確保しませんか?カラフルエージェントなら、豊富な経験とノウハウで貴社の採用成功をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら