2025年の法改正により、全ての事業所でストレスチェックが義務化されることが決定しました。

しかし、「どのツールを選べばよいのかわからない」「コストを抑えながら確実に実施したい」「実施後のフォローまで手が回らない」といった悩みを抱える人事・総務担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、目的別に分類した15のおすすめツールと失敗しない選び方を詳しく解説します。無料で利用できるものから高機能な統合システムまで、実際の料金や機能を比較しながら、あなたの会社に最適なソリューションを見つけるためのガイドとしてお役立てください。

- 15種類のツールを従業員規模や予算に応じ目的別に紹介しているため、自社に最適なツールを見つけられる。

- 実際の失敗パターンを知ることで、よくあるトラブルを事前に防いで確実な導入が可能になる。

- ツール活用による作業自動化で人事業務を効率化しながら、従業員の健康管理と職場環境改善が目指せる。

1.ストレスチェックツールとは?

まずは、ストレスチェックツールについての基本知識について理解しておきましょう。

ストレスチェックツールの定義と役割

ストレスチェックツールとは、従業員のストレス状態を効率的に測定・分析するためのシステムやサービスの総称です。従来の紙ベースの調査票から進化し、現在ではWebベースのオンラインシステムが主流となっています。

これらのツールは単純な質問票の配信だけでなく、回答の自動集計、個人結果の即座な通知、集団分析レポートの作成、高ストレス者の自動抽出など、ストレスチェック業務全体を効率化する機能を備えています。

厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」に準拠したテンプレートが用意されているため、法的要件を満たしながらスムーズな実施が可能となるのです。

自社実施vs外部ツール利用の比較

ストレスチェックの実施方法は大きく分けて自社内での完全実施と外部ツール・サービスの活用の2つがあります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 自社実施 | 費用を抑えられる | 多大な工数と専門知識が必要 |

| 外部ツール | 煩雑な作業を大幅に軽減できる | 利用料がかかる |

自社実施の場合、実施者となる医師や保健師の確保、調査票の準備・配布・集計、労働基準監督署への報告書作成などの業務が発生します。

特に人事・総務部門のリソースが限られている中小企業や、従業員のプライバシー保護を重視する企業にとって、外部ツールの導入は業務効率化と品質向上の両面でメリットが大きいといえるでしょう。

▼あわせて読みたい

運送・タクシー業界では特にドライバーのメンタルヘルス管理が重要な課題となっています。業界特有のストレス要因への対応策を詳しく解説します。

2.2025年義務化に向けた準備と導入ステップ

2025年5月に成立した法改正により、従業員50名未満の事業所も含めて全ての事業場でストレスチェックが義務化されることが決定しました。ここでは、どのように導入を進めるかを具体的にご紹介します。

50名未満事業所の準備すべきポイント

従業員50名未満の事業所では、産業医の選任義務がないため、ストレスチェックの実施体制を一から構築しなくてはなりません。以下で、中小企業が特に注意しておさえるべきポイントを紹介します。

- 実施者の確保

医師、保健師、または厚生労働省指定の研修を修了した看護師や精神保健福祉士が実施者となれますが、小規模事業所では外部委託が現実的な選択肢となるでしょう。 - 従業員への制度説明

従業員への制度説明や受検環境の整備も必要です。特にITインフラが整っていない事業所では、Web受検のための環境構築や、従業員のデジタルリテラシー向上支援も検討すべきポイントとなるでしょう。

段階的導入のスケジュール例

効果的な導入のためには、段階的なアプローチが推奨されます。以下の3ステップを意識して導入を進めてください。

- STEP1.社内体制の整備

- 経営層への説明と予算確保、実施者の選定、プライバシーポリシーの策定など

- STEP2.ツールの選定と試験運用

- 従業員への説明会や研修を行う

- STEP3.本格運用を開始

- 結果の分析と職場環境改善への活用

このような段階的導入により、組織の負担を軽減しながら確実な制度定着を図ることができるのです。

ドライバー採用でお困りではありませんか?

ストレスチェック義務化に備えて人材確保も重要な課題です。カラフルエージェントなら、即戦力となる有資格ドライバーを即日ご紹介。面接調整から条件交渉まで代行し、採用成功まで完全サポートいたします。

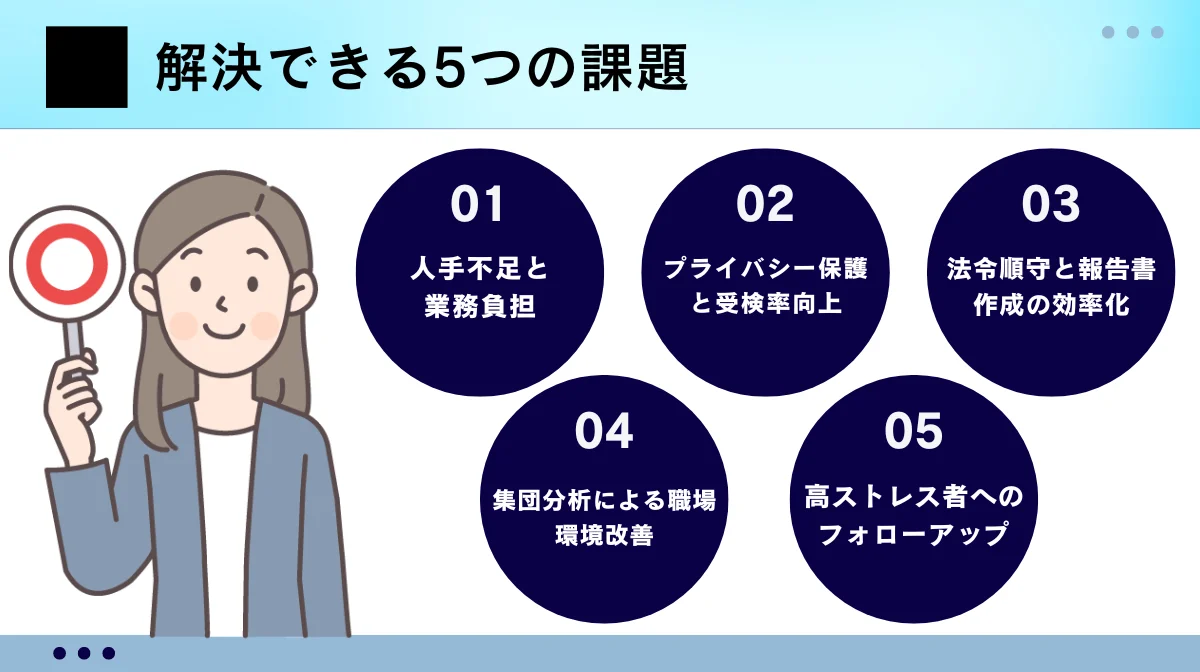

3.ストレスチェックツール導入で解決できる5つの課題

従来の紙媒体からストレスチェックツールへ切り替えることで得られるメリットは多くあります。ここでは、導入によって解決できる5つの課題を紹介しましょう。

人手不足と業務負担の軽減

人事・総務部門の慢性的な人手不足は、多くの企業が抱える深刻な課題です。ストレスチェックの手動実施では、調査票の準備から配布、回収、集計、結果通知まで膨大な工数が必要となります。ツールを活用することで、これらの作業を大幅に自動化できるのです。

■例えば…

以下の作業が簡単に行えるようになります。

- 受検案内メールの一斉送信

- 未受検者への自動リマインド

- 回答データの即時集計

- 個人結果の自動配信など

これにより、従来月単位で必要だった作業を数日で完了させることができ、担当者は他の重要業務に集中できるようになるのです。

従業員のプライバシー保護と受検率向上

社内でのストレスチェック実施では、上司や同僚に結果を知られることを懸念し、正直な回答を避けたり受検を躊躇したりするケースが少なくありません。外部ツールを利用することで、第三者による客観的な実施環境を確保でき、従業員の心理的安全性が高まるでしょう。

結果として受検率の向上と、より正確なデータの収集が期待できるでしょう。

法令順守と報告書作成の効率化

ストレスチェック制度は、労働基準監督署への報告が義務付けられており、報告書の作成には専門知識と細心の注意が必要です。

多くのストレスチェックツールは、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」に完全準拠しており、法的要件を満たした形式での実施が保証されるため、専門知識がなくても安心して運用できるのです。

また、報告書の自動生成機能により、必要な統計データの算出や書式の作成が自動化され、人的ミスのリスクを大幅に削減できます。過去のデータとの比較機能も備えているため、継続的な改善状況の把握も容易になるでしょう。

集団分析による職場環境改善

個人のストレス状況の把握だけでなく、部署や職種、年代などの集団ごとの分析は、効果的な職場環境改善の基盤です。

ストレスチェックツールでは、様々な切り口での集団分析レポートが自動生成されるため、課題のある部署や改善すべき要因を一目で把握できます。

これらの分析結果をもとに、具体的な改善施策の立案や優先順位の決定が可能になり、限られたリソースを効果的に活用できるでしょう。

また、施策実施後の効果測定も簡単になるため、PDCAサイクルの確立や継続的な職場改善にもつながります。

高ストレス者への適切なフォローアップ

ストレスチェックの最も重要な目的の一つは、高ストレス者の早期発見と適切なフォローアップです。ツールを活用することで、以下の対応が効率化され、迅速なサポートが可能になります。

- 高ストレス者の自動抽出

- 産業医面談の案内送信

- 面談の日程調整

- 記録管理

- 継続的なフォローアップなど

また、一部の高度なツールでは、AIを活用したリスク予測機能や、個人に最適化されたセルフケア提案機能も提供されており、予防的なアプローチも可能です。これにより、メンタルヘルス不調の未然防止と早期対応の両面での効果が期待できます。

▼あわせて読みたい

ストレスチェック結果を活用した離職率改善の具体的な手法と、運送会社での離職率低下成功事例を詳しく紹介しています。

4.失敗しないストレスチェックツールの選び方

ストレスチェックツールの選択は、導入効果を大きく左右する重要な決定です。自社の状況と目的を明確にした上で、おさえるべきポイントを確認していきましょう。

POINT1|目的別3タイプの分類と特徴の理解

まずは、どのようなツールがあるか理解しておきましょう。ストレスチェックツールは、大きく3つのタイプに分類できます。企業の規模や目的にあわせ、選択してください。

■効率化重視型

コストを抑えながら法的義務を確実に履行することに特化したタイプ。基本的な実施機能と集団分析機能を備え、シンプルな操作性が特徴。

■フォロー充実型

実施後の産業医面談や職場環境改善支援まで包括的にサポートするタイプ。専門コンサルタントによる伴走支援や、詳細な分析機能が提供される。

■一元管理型

健康診断やその他の健康管理業務と統合して管理できるタイプ。データの一元化により、従業員の健康状態を総合的に把握できる。

POINT2|受検方法の柔軟性をチェックする

従業員の多様な働き方に対応するため、受検方法の柔軟性は重要な選択基準です。PC、スマートフォン、タブレットなど複数デバイスでの受検対応は基本要件といえます。

さらに、Web受検と紙媒体の併用が可能なツールは、ITリテラシーや職場環境の違いに対応できるため推奨されます。

受検期間の柔軟な設定や、リマインド機能の充実度も受検率向上に直結するため、確認すべきポイントです。

POINT3|対応設問数と追加カスタマイズ機能

基本となる厚生労働省推奨の57項目調査票への対応は必須ですが、より詳細な分析を求める場合は80項目の「新職業性ストレス簡易調査票」への対応も重要です。また、企業独自の課題を把握したい場合は、オリジナル設問の追加機能もあるとよいでしょう。

例えば、テレワーク環境でのストレス要因や、企業文化に関する設問などを加えることで、より具体的な改善施策につながる洞察が得られます。

ただし、やみくもに設問を増やせばよいというわけではありません。以下の点に注意してください。

設問を増やす際の注意点

- 設問数の増加は回答者の負担増にもつながるため、目的と効果のバランスを慎重に検討する

- 追加設問には別途費用が発生する場合が多いため、予算との兼ね合いを考慮する

POINT4|多言語対応と外国人従業員への配慮

グローバル化の進展により、外国人従業員を雇用する企業が増加しています。このような企業では、多言語対応機能が必須となります。

英語対応は多くのツールで提供されていますが、中国語、ベトナム語、インドネシア語など、実際に雇用している従業員の母国語に対応しているかの確認が重要です。

一部のツールでは15言語以上に対応しているものもあり、製造業や介護業界など多国籍の従業員を抱える企業にとって強力な選択肢となるでしょう。

ただし、多言語対応には追加費用が発生する場合が多いため、対象従業員数と費用対効果を検討する必要があります。

▼あわせて読みたい

多言語対応の必要性は外国人ドライバー採用の増加と密接に関連しています。外国人人材活用の全体戦略も合わせて検討しましょう。

POINT5|セキュリティ対策とプライバシーマーク取得状況

ストレスチェックでは従業員の機微な個人情報を扱うため、セキュリティ対策は最優先の検討事項です。以下のような項目をチェックし、セキュリティ体制を確認しましょう。

■情報管理体制の信頼性

- プライバシーマークはあるか

- ISO27001などの認証取得状況

■技術的なセキュリティ機能

- データの暗号化

- アクセス制御

- 監査ログの取得

- WAF(アプリ用セキュリティ)の有無

- IDS・IPS(侵入検知・防御システム)の導入

- サイバーセキュリティ保険への加入有無など

また、データ保管場所についても、国内サーバーでの管理を求める企業が増えており、この点も選択基準に含めることを推奨します。

優秀なドライバー採用で組織力を強化しませんか?

ストレスチェック制度の導入と合わせて、メンタル面でも安定したドライバーの採用が重要です。登録者の91%以上が有資格者のカラフルエージェントで、質の高い人材確保を実現しましょう。

5.【効率化重視】低コストで導入できるストレスチェックツール5選

コストを抑えながら確実にストレスチェック義務を履行したい企業におすすめのツールを厳選しました。基本機能が充実し、操作が簡単で導入しやすいサービスを中心にご紹介します。

ストレスチェッカー|無料プランあり業界最大手

日本最大級の利用実績を誇るストレスチェッカーは、従業員500人未満であれば完全無料でストレスチェックを実施できる画期的なサービスです。厚生労働省のストレスチェック制度に完全準拠しており、Web受検と紙受検の両方に対応しています。

無料プランでも集団分析レポートが付属し、日本語・英語での受検が可能です。管理画面からリアルタイムで受検状況を確認でき、未受検者への自動リマインド機能も標準装備されています。有料の代行プランでは、専門スタッフによる運用サポートが受けられ、高ストレス者の抽出や産業医面談の案内まで対応してもらえます。

| 対応言語 | 日本語・英語 |

| 料金 | 無料/従業員500人未満 |

| 受験スタイル | WEB、紙 |

| URL | https://stresschecker.jp/ |

ソシキスイッチ|150万人利用の実績と多言語対応

2024年単年で4,800社、累計150万人に利用されているソシキスイッチストレスチェックは、豊富な実績と多言語対応が特徴のサービスです。15言語に対応しているため外国人従業員を多く雇用する企業に特におすすめです。

厚生労働省マニュアルに完全準拠し、過去5年分のデータ保管や労働基準監督署への提出書類のひな型も提供されます。57項目の標準調査票に加えて80項目の新職業性ストレス簡易調査票にも対応し、独自設問の追加も可能です。

| 対応言語 | 全15言語 |

| 料金 | 要見積 |

| 受験スタイル | WEB、紙 |

| URL | https://www.altpaper.net/sc/ |

厚生労働省版実施プログラム|完全無料の公式ツール

厚生労働省が無料で提供する公式のストレスチェック実施プログラムは、予算に制約がある事業所にとって有力な選択肢です。ストレスチェック制度に完全準拠しており、受検から結果出力、集団分析まで一連の機能が無料で利用できます。

ただし、事業場での自社実施が前提となるため、実施者となる医師や保健師の確保が必要です。また、システムの設定や運用はすべて自社で行う必要があり、一定のITスキルと労務管理の知識が求められます。

社内にストレスチェック実施の経験者がいる企業や、コストを最優先に考える企業に適しています。

| 対応言語 | 日本語 |

| 料金 | 無料 |

| 受験スタイル | WEB |

| URL | https://stresscheck.mhlw.go.jp/ |

ジョブカン労務HR|人事システム連携で一元管理

シリーズ累計20万社以上の導入実績を持つジョブカンの労務管理システムに含まれるストレスチェック機能は、月額400円という定額料金ですべての機能を利用できるコストパフォーマンスの高さが魅力です。

既にジョブカンシリーズを利用している企業であれば、従業員情報の連携がスムーズで導入の手間を大幅に削減できます。システム内で調査票の配布から回答状況の確認、個人結果の管理まで一元的に行え、産業医との連携機能も備えています。

入退社や人事異動などの労務手続きと合わせて管理できるため、人事部門の業務効率化に大きく貢献するでしょう。ただし、ストレスチェック単体での利用はできないため、他の労務機能も含めた総合的な検討が必要です。

| 対応言語 | 日本語、英語 |

| 料金 | 400円/月 |

| 受験スタイル | WEB |

| URL | https://lms.jobcan.ne.jp/stresscheck/ |

Wemex|メールアドレス不要で柔軟な運用

Wemexストレスチェックは、メールアドレスがない従業員でも簡単に受検できる柔軟性が最大の特徴です。PC、スマートフォン、タブレットから受検に対応し、英語での受検も可能です。管理画面から受検設定を簡単に行えるため、人事担当者の負担も大幅に軽減できるでしょう。

最大100問まで追加設問を設定でき、企業独自の課題を詳細に把握できる点も評価されています。過年度データとの比較機能や部署・職種別の属性分析機能により、集団分析が充実している点も魅力です。

従業員からの問い合わせ窓口のアウトソーシングサービスも提供されており、実施期間中の運用負荷を最小限に抑えることができます。料金は個別見積もりとなりますが、企業規模や利用する機能に応じて柔軟な料金設定が可能です。

| 対応言語 | 10言語以上 |

| 料金 | 要見積 |

| 受験スタイル | WEB、紙 |

| URL | https://www.phchd.com/jp/medicom/hcs/stresscheck_wemex |

▼あわせて読みたい

ストレスチェック後の職場環境改善には、心理的安全性の向上が欠かせません。具体的な実践方法を詳しく解説しています。

6.【フォロー充実】実施後対応に強いストレスチェックツール5選

ストレスチェック実施後の産業医面談や職場環境改善まで包括的にサポートを受けたい企業におすすめのサービスをご紹介します。専門家による手厚いフォローが期待できるツールを厳選しました。

リモート産業保健|産業医・看護師によるトータルサポート

産業保健業務を包括的にサポートするリモート産業保健は、ストレスチェック代行に加えて産業医訪問や衛生委員会の運営支援まで提供する充実したサービスです。

最大の特徴は、60万人超の看護師コミュニティを活用した産業医や産業看護職によるサポート体制です。医師よりも身近な存在である産業看護職が窓口となることで、人事担当者も従業員も気軽に相談しやすい環境が整います。

ストレスチェック実施後の高ストレス者フォローアップや、職場環境改善のための具体的なアドバイスも受けられます。労働安全衛生法の義務対応を網羅的にカバーできるため、産業保健体制を一から構築したい企業に特におすすめです。

| 対応言語 | 日本語 |

| 料金 | 要見積 |

| 受験スタイル | WEB、紙 |

| URL | https://sanchie.net/stresscheck/ |

STRESCOPE|精神科医監修の科学的分析

精神科産業医が開発・監修したSTRESCOPEは、医学的知見とデータ分析技術を融合させた科学的なアプローチが特徴のストレスチェックサービスです。単なるストレスの測定にとどまらず、生産性の低下や離職リスクの予測など深掘り分析まで行える点が、大きな特長です。

集団分析レポートでは職場のストレス対策が優先順位付きで表示されるため、限られたリソースを効果的に活用できるでしょう。個人向けには一人ひとりに最適化されたセルフケア提案が提供され、動画やマンガなどのわかりやすいコンテンツで日常的な改善行動を促進します。

事前準備から実施後の施策立案まで専任プランナーによる伴走支援が受けられ、衛生委員会での報告代行や同席サポートも利用できます。

| 対応言語 | 日本語(WEB受験のみ多言語対応) |

| 料金 | 要見積 |

| 受験スタイル | WEB、紙 |

| URL | https://strescope.jp/ |

COCOMUストレスチェック|継続率90%のコンサル支援

継続率90%以上という高い満足度を維持するCOCOMUストレスチェックサービスは、豊富な実績と専門性が強みです。特に、分析結果をもとにした具体的な職場健康改善策の提案が高く評価されており、管理職向けの個別相談会や従業員向けのセルフケア研修なども充実しています。

ストレスチェックに精通したコンサルタントと産業保健に特化したカウンセラーから継続的にサポートを受けられるため、中小企業から大企業まで幅広く利用されています。多言語対応も充実しており、外国人従業員の多い職場でも安心です。

| 対応言語 | 日本語(紙受験のみ多言語対応) |

| 料金 | 要見積 |

| 受験スタイル | WEB、紙 |

| URL | https://www.cocomu.co.jp/stresscheckservice/ |

ドクタートラスト|官公庁採用の信頼性

豊富な実績を持ち、参議院や国税庁、東京消防庁など官公庁との取引実績も多いドクタートラストは、高い信頼性が最大の特徴です。受検者リストを提供するだけで、経験豊富な専任担当者がストレスチェック実施をフルサポートしてくれる手厚いサービス体制が評価されています。

膨大なデータ分析実績を活かしたオリジナルの集団分析や、専門部署「ストレスチェック研究所」による職場環境改善サポートが受けられます。また、独自開発のコンサルティングサービス「STELLA」では、より高度な組織分析と改善提案が可能です。

医療職による相談窓口が1か月無料で提供されるなど、アフターサポートが充実している点も魅力です。

| 対応言語 | WEB/日本語、英語 紙/多言語対応 |

| 料金 | 要見積 |

| 受験スタイル | WEB、紙 |

| URL | https://www.stresscheck-dt.jp/ |

Co-Labo|ストレス対処力まで測定する独自手法

Co-Laboは、ストレスの有無や原因だけでなく、「コーピング(ストレスへの対処力)」「レジリエンス(ストレスからの回復力)」「ソーシャルスキル」まで測定できる独自のアプローチが特徴のストレスチェックサービスです。

この包括的な測定により、職場環境改善だけでなく、人事異動や研修計画などの人材開発にも活用できる貴重な情報が得られます。

また、実施前の操作説明会や個別相談会、運用設計・設定代行などのBPOサービスが充実しているのも大きな特徴です。従業員数50名規模の中小企業から数万名の大企業まで幅広い導入実績があり、企業規模や業種を問わず柔軟に対応できる体制が整っています。

| 対応言語 | 多言語対応 |

| 料金 | 要見積 |

| 受験スタイル | WEB、紙 |

| URL | https://co-labo.humanage.co.jp/ |

7.【一元管理型】健康管理システム統合ストレスチェックツール5選

健康診断やその他の健康管理業務と一元化して効率的に管理したい企業におすすめのシステムをご紹介します。データの統合により、従業員の健康状態を総合的に把握できるサービスを厳選しました。

Carely|700社導入のウェルビーイングサーベイ

700社以上の導入実績を持つCarelyは、メンタルヘルス対策を健康経営の一環として位置づけ、ストレスチェックをウェルビーイング向上のためのツールとして活用できる包括的な健康管理システムです。

80項目の新職業性ストレス簡易調査票にも対応し、PCやスマートフォンなどマルチデバイスでの受検ができます。特徴的なのは「ウェルビーイングサーベイ」機能で、ストレスチェックと組み合わせることで職場の心理的課題と従業員ニーズを効率的に収集できるでしょう。

過重労働状況の把握や健康診断データのクラウド管理など健康管理全般の機能が充実しており、1,000名以上の企業ではボリュームディスカウントも適用されます。

| 対応言語 | 多言語対応 |

| 料金 | 要見積 |

| 受験スタイル | WEB、紙 |

| URL | https://www.carely.jp/ |

mediment|健康診断とオンライン面談の連携

medimentは健康診断、ストレスチェック、オンライン面談・診療を一つのプラットフォームで提供するクラウド健康管理システムです。ストレスチェックの受検案内はワンクリック操作で完了し、PCとスマートフォンの両方に対応しています。

未受診者への受診勧奨メール送信機能により受検率の向上が図れ、高ストレス者の自動判定機能で面談勧奨の効率化も実現できます。ストレスチェック実施後の集団分析は自動化されており、分析結果の確認が容易な点も魅力です。

産業医紹介サービスにも対応しているため、実施後のフォローアップ体制も安心です。健康管理業務全体の効率化を図りたい企業に最適なソリューションといえるでしょう。

| 対応言語 | 多言語対応 |

| 料金 | 要見積 |

| 受験スタイル | WEB、紙 |

| URL | https://mediment.jp/ |

FiNC for BUSINESS|スマホアプリで健康データ統合

FiNC for BUSINESSは、スマートフォンアプリを中心とした健康サポートサービスで、健康診断・ストレスチェック・過重労働状況を一元管理できます。

57項目のストレスチェックが含まれている「FiNCウェルネスサーベイ」では、基本分析機能を利用することで、社員のフィジカル・メンタル・エンゲージメントの状態を多角的に可視化できます。

数問で従業員のコンディションを可視化するサーベイを毎月実施でき、健康経営の取り組みを数値化することで組織や個人の健康状態把握に貢献するでしょう。

| 対応言語 | 日本語、英語 |

| 料金 | 要見積 |

| 受験スタイル | WEB、紙 |

| URL | https://biz.finc.com/ |

Growbase|長時間労働管理も含む総合システム

Growbaseは健康診断、ストレスチェック、面談、長時間労働の管理など、企業の健康管理業務をまとめてサポートするクラウド型システムです。厚生労働省推奨のストレスチェックに対応し、高ストレス者の抽出や集団分析、未受検者へのリマインドもスムーズに実行できます。

労働基準監督署提出用の報告書作成、長時間労働者の抽出、面談記録の一元管理など、日々の実務を支える機能が充実している点が特徴です。バラバラだった健康情報をひとつにまとめることで担当者の業務負担を大幅に軽減し、業務全体の効率アップにつなげられるでしょう。

料金プランはネクスト・スタンダード・プレミアムの3つが用意されており、産業医の体制や運用スタイルに合わせて最適な導入方法を選択できます。

| 対応言語 | 日本語 |

| 料金 | 要見積 |

| 受験スタイル | WEB |

| URL | https://o-ma-ka-se.jp/kenkou/ |

HoPEサーベイ|離職リスクと生産性の見える化

保健同人フロンティアが提供するHoPEサーベイは、独自の尺度を備えたストレスチェックにより離職リスクと生産性を見える化し、健康経営の促進をサポートします。

従業員のエンゲージメントや組織への愛着度まで測定できるため、人事戦略の立案に直接活用できる貴重なデータが得られるでしょう。科学的根拠に基づいた分析手法により、離職の予兆を早期に察知し、適切な対策を講じることが可能になるのです。

また、生産性指標との相関分析により、働きがいと成果の関係を可視化し、より効果的な人材マネジメント施策の検討ができます。健康経営と人事戦略を一体的に推進したい企業にとって、非常に価値の高いツールといえるでしょう。

| 対応言語 | 日本語、英語 |

| 料金 | 要見積 |

| 受験スタイル | WEB、紙 |

| URL | https://service.hope-survey.jp/price |

用・研修コスト削減、職場環境改善による組織活性化などがあります。離職1名あたりの損失を年収の2-3倍(500万円)と仮定すると、離職率が1%改善されるだけでも大きな経済効果が生まれます。投資回収期間は多くの場合1-2年程度となり、長期的には確実なリターンが期待できる投資といえるでしょう。

健康管理と人材確保の両輪で企業成長を

従業員の健康管理体制を整備するとともに、新たな戦力となるドライバーの採用も進めませんか?カラフルエージェントは成功報酬型で初期費用不要。安心してご利用いただけます。

8.失敗パターンから学ぶ実践ポイント

ストレスチェックツールの導入でよくある失敗パターンを解説します。また、導入前のチェックリストも紹介しますので、ぜひご活用ください。

よくある失敗パターンと対策

最も多い失敗パターンは「実施することが目的化してしまう」ケースです。以下で、具体的な事例をご紹介します。

【失敗例1】E社の場合

安価なツールを選択したものの、集団分析結果の活用方法がわからず、3年間同じ課題を繰り返すことになった。

▼対策:導入前に改善目標を明確に設定し、結果の活用計画を策定する

次に多いのが「従業員の理解不足による受検率低下」です。

【失敗例2】F社の場合

説明不足により従業員が評価制度と混同し、受検率が40%に留まった。

▼対策:プライバシー保護の徹底した説明と、人事評価とは無関係であることの明確な周知

「機能過多による運用複雑化」も典型的な失敗例です。

【失敗例3】G社の場合

高機能なシステムを導入したものの、操作が複雑で担当者が使いこなせず終わった。

▼対策:自社のITリテラシーレベルに合ったツール選択と、段階的な機能拡張。

導入前チェックリスト

成功確率を高めるために、導入前に以下の項目を必ず確認しましょう。

■組織体制面

- 経営層の承認とコミットメント

- 推進責任者の明確化

- 実施目的と改善目標の設定

- 従業員への説明計画の策定

■技術面

- IT環境の確認(インターネット接続、デバイス対応)

- セキュリティ要件の整理

- 既存システムとの連携可能性

- サポート体制の確認

■運用面

- 実施スケジュールの策定

- 担当者のスキルレベル確認

- 継続的な改善プロセスの設計

- 予算と効果測定指標の設定

■法務面

- プライバシーポリシーの更新

- 従業員同意の取得方法

- データ保管・廃棄ルールの確認

- 労働基準監督署への報告準備

このチェックリストを活用することで、導入後のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな運用開始が可能になるでしょう。

▼あわせて読みたい

従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐには、採用段階でのストレス耐性評価も重要です。効果的な面接手法をご確認ください。

9.2025年義務化に備える!

ストレスチェックツールの選定は、単なる法的義務の履行にとどまらず、組織の健康経営を推進し、従業員のウェルビーイングを高めるための重要な戦略的判断です。

選定にあたっては、コスト面だけでなく、従業員のプライバシー保護、受検率の向上、実施後のフォローアップ体制などを含めた総合的な視点が欠かせません。

2025年から始まる義務化の拡大を見据え、今から準備を進めておくことで、段階的な導入が可能となり、組織への負担を最小限に抑えつつ、より効果的な制度運用が実現できるでしょう。