2025年4月から育児・介護休業法が大幅に改正され、企業の対応が求められています。従業員数300人超の企業には男性育休取得率の公表が義務化され、子の看護休暇も小学校3年生まで拡大されます。

本記事では、法改正の詳細から8つの育児支援制度、新設給付金、実務手続きまで、人事担当者が知るべき全てを網羅的に解説します。

- 2025年4月施行の育児・介護休業法改正の具体的内容と企業への影響

- 育児休業給付金や新設される出生後休業支援給付などの経済的支援制度

- 男性育休取得促進のための実践的なアプローチと成功事例

1.育児休業制度とは?基礎知識と企業への影響

育児休業制度の基本的な理解から企業が得られるメリットまで、人事担当者が知っておくべき重要なポイントを解説します。

育児休業制度の定義と法的位置づけ

2025年4月からは、子の看護休暇の対象が小学校3年生まで拡大されるなど、制度がさらに充実します。

この制度は企業規模や業種を問わず適用される法的義務であり、従業員から申請があった場合、事業主は原則として拒否できません。

正社員だけでなく、一定の要件を満たす契約社員やパート・アルバイトも対象となるため、雇用形態に関係なく制度を整備する必要があります。

企業は従業員の育児と仕事の両立を支援する法的責任を負っており、適切な制度運用が求められます。

育児休業と育児休暇の違い

育児休業と育児休暇は名称が似ていますが、根本的に異なる制度です。2022年の法改正により、企業には育児休暇制度の設置が努力義務となったため、法定制度に加えて独自制度の検討も重要になっています。

| 育児休業 | 育児休暇 | |

|---|---|---|

| 制度の性質 | 法定制度(育児・介護休業法) | 企業独自制度 |

| 取得権利 | 条件を満たす労働者は誰でも取得可能 (企業は原則拒否不可) | 企業の判断により決定 (企業判断で拒否可能) |

| 経済的支援 | ・育児休業給付金の支給 ・社会保険料免除 | 企業規定による (通常は給与支給なし) |

| 主な用途・期間 | 長期間の育児のための休業 (原則1歳まで、最長2歳まで) | 短期的ニーズに対応 (子どもの発熱、学校行事等) |

| 制度の柔軟性 | 法律の範囲内での運用 | 企業が自由に設計・運用可能 |

企業にとっての育児休業制度のメリット

育児休業制度の適切な運用は、企業にとって複数のメリットをもたらします。

- 優秀な人材の離職防止効果

育児を理由とした退職を防ぐことで、採用・研修にかけたコストを回収でき、経験豊富な従業員のノウハウを継続的に活用できる - 企業イメージの向上による採用力強化

働きやすい職場として認知されることで、より多くの優秀な求職者から選ばれる企業となる - 従業員のエンゲージメント向上

会社が自分のライフイベントを支援してくれるという安心感により、仕事への意欲や会社への忠誠心が高まる - 育児支援の取り組みが社会に評価される

2025年4月から従業員数300人超の企業に義務化される取得状況の公表により、企業の社会的責任を果たすことができる

2.育児・介護休業法改正の重要ポイント

2025年4月から段階的に施行された法改正により、企業の対応が大幅に変わります。特に影響が大きいポイントを整理します。

公表義務の対象拡大(300人超企業へ)

2025年4月から、従業員数300人超1,000人以下の企業にも男性労働者の育児休業取得率等の公表義務が課されました。従来は1,000人超の企業が対象でしたが、対象企業が大幅に拡大されます。

公表内容は「男性の育児休業等の取得率」または「男性の育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれかを選択し、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で年1回公表する必要がある

計算式→「育児休業等をした男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数」

公表により企業の取り組み姿勢が可視化されるため、制度の整備と併せて実際の取得促進に向けた環境整備が重要になります。

テレワーク導入の努力義務化

2025年4月から、3歳未満の子どもを養育する労働者に対し、育児のためのテレワーク導入が努力義務となりました。また、短時間勤務制度の代替措置としてもテレワークが追加されます。

これまで短時間勤務制度の導入が困難だった職種や業務についても、テレワークという選択肢により柔軟な働き方を提供できる可能性が広がります。

企業は既存のITインフラの見直しや、テレワーク環境の整備、業務プロセスのデジタル化などを検討する必要があります。

また、テレワーク時の労働時間管理や成果評価の仕組みも併せて整備することで、効果的な制度運用が可能になります。在宅勤務やサテライトオフィスの活用など、多様な選択肢の提供が求められます。

子の看護休暇制度の拡充内容

子の看護休暇制度の大幅な拡充

- 対象となる子どもの年齢が「小学校就学前」から「小学校3年生修了まで」に延長

- 取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式・卒園式」が追加

勤続6ヶ月未満の労働者を除外する仕組みが廃止されるため、より多くの労働者が利用できるようになります。

取得可能日数は現行の年5日(子が2人以上の場合は10日)から変更ありませんが、対象年齢の拡大により実質的な制度利用機会が大幅に増加します。

企業は代替要員の確保体制や業務の引き継ぎ体制を強化し、急な休暇取得にも対応できる柔軟な組織運営が必要になります。1日または時間単位での取得も可能なため、きめ細かな制度運用が求められます。

人材確保と制度充実の両立を実現

育児支援制度の充実により人材の定着を図る一方で、新たな人材の確保も重要な課題です。特にドライバー不足が深刻な運送業界では、効率的な採用活動が求められています。カラフルエージェントでは、即戦力となる有資格ドライバーを迅速にご紹介し、面接調整から条件交渉まで代行いたします。

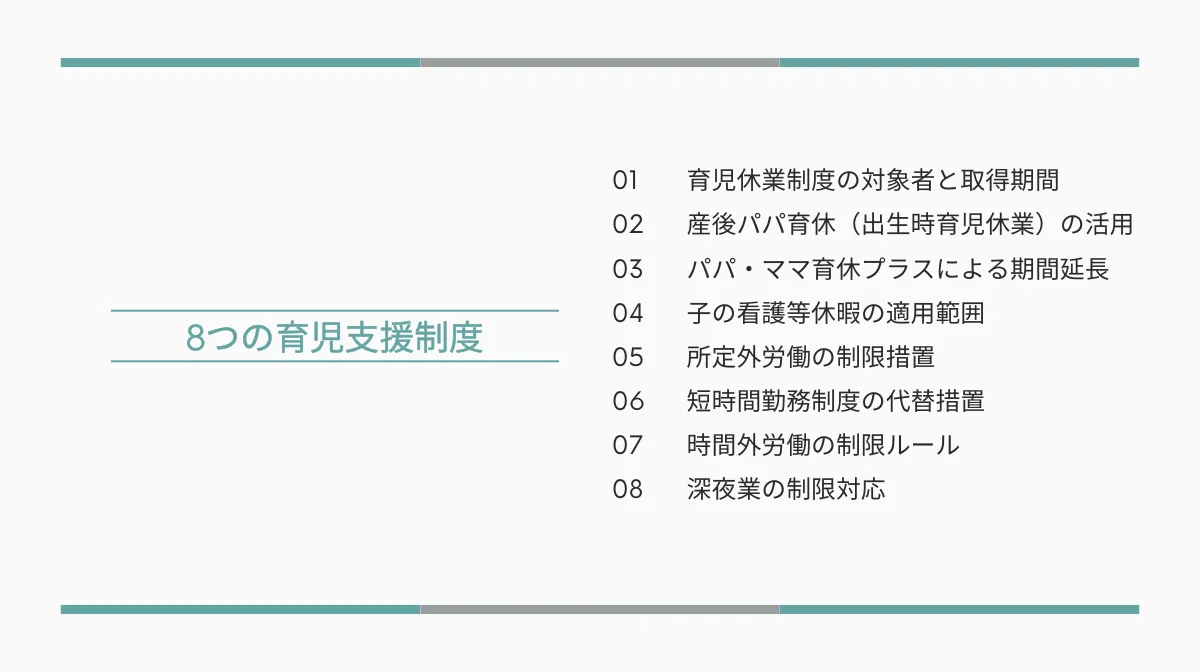

3.企業が押さえるべき8つの育児支援制度

育児・介護休業法に基づく8つの主要制度について、企業の視点から具体的な適用方法と注意点を解説します。

育児休業制度の対象者と取得期間

●育児休業制度の対象者

原則として1歳未満の子どもを養育する労働者が対象で、雇用形態を問わず正社員・契約社員・パート・アルバイト全てが取得可能

※ただし、日雇い労働者や入社1年未満の方、申出日から1年以内に雇用が終了する有期契約労働者などは対象外

●育児休業制度の取得期間

取得期間は原則1歳まで(保育所に入所できない場合等は最長2歳まで延長可能)で、分割して2回まで取得できる

労働者からの育児休業の申請があった場合、企業は原則として拒否できないため、事前の代替要員確保や業務調整が重要です。

女性の場合は産後57日目から、男性の場合は出産予定日から取得可能で、夫婦それぞれが制度を利用できます。

産後パパ育休(出生時育児休業)の活用

産後パパ育休とは

→子どもの出生後8週間以内に最大4週間(28日間)を2回に分けて取得できる男性向けの制度

通常の育児休業とは別に取得でき、労使協定により休業中の就業も可能です。申請期限は2週間前までと短いため、事前の準備が重要です。

この制度により、出産直後の重要な時期に夫婦で育児を分担でき、母親の産後回復支援と男性の早期育児参加が促進されます。

企業にとっては比較的短期間の休業であるため、通常の育児休業よりも代替要員の確保が容易で、制度利用のハードルが低いという特徴があります。男性の育児参加促進の入り口として効果的な制度といえます。

パパ・ママ育休プラスによる期間延長

パパ・ママ育休プラスとは

→夫婦が共に育児休業を取得する場合、子どもが1歳2ヶ月になるまで休業期間を延長できる制度

ただし、パパ・ママ育休プラスのそれぞれの休業期間は1年間が上限となります。この制度を活用することで、夫婦が柔軟に育児と仕事のバランスを調整できます。

例えば、妻が産休・育休を取得し、その後夫が育児休業を取得することで、保育所入所のタイミングを調整したり、家庭の事情に応じて育児分担を計画的に行うことが可能になります。

企業としては、夫婦が同一職場に勤務している場合の業務調整や、長期間にわたる人員不足への対策を検討する必要があります。制度の特性を理解し、適切な支援を提供することが重要です。

子の看護等休暇の適用範囲

2025年4月から拡充された子の看護等休暇は、小学校3年生まで年5日(2人以上なら年10日)を限度として取得できます。

取得事由には、従来の病気やケガの看護、予防接種に加え、感染症に伴う学級閉鎖や入学式・卒園式などの学校行事も含まれます。1日または時間単位での取得が可能で、有給・無給は会社の規定によります。

急な取得が多い制度のため、代替要員の確保や業務の引き継ぎ体制の整備が重要です。特に時間単位での取得では、勤務時間の調整や残業対応などの柔軟な運用が必要になります。

制度の周知徹底と申請手続きの簡素化により、従業員が安心して制度を利用できる環境を整備することが大切です。

▼あわせて読みたい

子育て世代の従業員が安心して働ける環境整備では、柔軟な勤務形態の検討も重要です。以下の記事では、多様な働き方に対応する勤怠管理の実践方法を詳しく解説しています。

所定外労働の制限措置

3歳未満の子どもを持つ親が請求した場合、所定労働時間を超える勤務(残業)を免除する制度で、2025年4月からは小学校就学前まで対象が拡大されます。

事業の正常な運営を妨げる場合は拒否できますが、基本的には労働者の請求に応じる必要があります。

申請期限は開始日の1ヶ月前までとなっており、計画的な業務調整が可能です。企業は残業に依存しない効率的な業務体制の構築や、チーム制による業務分担の見直しを検討する必要があります。

また、対象者が増加することを見越した人員計画の策定も重要な課題となります。

短時間勤務制度の代替措置

3歳未満の子どもを養育する親が請求した場合、所定労働時間を6時間まで短縮できる制度です。2025年4月からは代替措置としてテレワークも追加されました。

業務の性質上短縮が困難な場合は、フレックスタイム制度、始業・終業時間の繰上げ・繰下げ、事業所内保育所の設置運営などの代替措置を講じることができます。

短時間勤務により生産性を維持するため、業務の効率化や役割分担の見直しが必要です。また、短時間勤務者の評価方法や昇進・昇格への影響について、公平性を保った制度設計を行うことが重要です。

代替措置の選択肢が増えることで、より多くの従業員のニーズに対応できる柔軟な制度運用が可能になります。

時間外労働の制限ルール

小学校就学前の子どもを養育する親が請求した場合、月24時間・年150時間を超える時間外労働を免除する制度です。

対象者が請求した場合に適用され、事業の正常な運営を妨げる場合を除き拒否できません。申請期限は開始日の1ヶ月前までとなっています。

企業は時間外労働に依存しない効率的な業務体制の構築が求められ、業務量の調整や人員配置の見直しを行う必要があります。

また、時間外労働の制限により他の従業員への負担が偏らないよう、公平な業務分担を心がけることが重要です。労働時間の適正管理と生産性向上の両立が課題となります。

深夜業の制限対応

小学校就学前の子どもを養育する親が請求した場合、午後10時から午前5時までの深夜労働を免除する制度です。

ただし、深夜に保育ができる同居家族がいる場合や所定労働時間の全てが深夜帯の場合は対象外となります。

制限期間は1回につき1ヶ月以上6ヶ月以内で、請求回数に制限はありません。申請期限は開始日の1ヶ月前までです。

深夜業務が必要な職場では、勤務シフトの大幅な見直しが必要になる場合があります。代替要員の確保や業務体制の調整により、サービス品質を維持しながら制度に対応することが求められます。

特に24時間体制のサービス業や製造業では、制度利用者と他の従業員との公平性を保った勤務体制の構築が重要な課題となります。

4.育児休業給付金と新設給付制度の解説

育児休業期間中の経済的支援として重要な給付金制度について、2025年から新設される制度も含めて詳しく解説します。

育児休業給付金の支給要件と計算方法

育児休業給付金は雇用保険から支給される制度で、休業開始前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが主な要件です。

支給額…休業開始時賃金日額の67%(180日経過後は50%)

支給日数…基本的に30日間

計算の基となる「休業開始時賃金日額」は、育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で除した額となります。申請は事業主経由で行い、2ヶ月ごとに支給されます。

社会保険料も免除されるため、実質的な手取り減少を最小限に抑えることができます。給付金には上限・下限があり、令和5年8月時点で支給日額の上限は15,620円、下限は2,610円となっています。

受給期間中に就労した場合は、一定の条件下で給付金が減額または支給停止となる場合があります。

参考:厚生労働省|育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について

出生後休業支援給付の仕組み

2025年4月から新設された出生後休業支援給付は、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に最大28日間支給される画期的な制度です。

出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせて給付率80%となり、社会保険料免除と併せて実質的に手取り10割相当の水準となります。

この制度により、男性も経済的な不安なく育児休業を取得できるようになります。申請は既存の給付金と併せて行うか、別途申請することも可能です。

両親それぞれが14日以上の休業を取得することが条件となるため、企業は男女問わず制度利用を促進する環境整備が重要です。

特に出生直後の重要な時期に夫婦で育児を分担することで、女性の産後回復支援と男性の早期育児参加が促進されます。

参考:厚生労働省|2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します

育児時短就業給付の対象と効果

同じく2025年4月から創設された育児時短就業給付は、2歳未満の子を持ち時短勤務制度を活用している被保険者への給付金です。

給付対象…時短勤務により育児休業給付金の受給が終了した場合、または育児休業を取得せずに時短勤務を開始した場合

給付額…育児時短就業中の各月の賃金額×10%で、時短勤務による収入減少が最大25%補填される

ただし、支給額と賃金額の合計が時短勤務開始時の賃金額を超えないよう支給率は調整されます。

この給付により、短時間勤務を選択した場合の経済的負担が軽減され、より多くの従業員が安心して制度を利用できるようになります。

復職への移行期間として活用することで、フルタイム勤務への段階的な復帰が可能になり、企業としても貴重な人材の確実な定着を図ることができます。

5.企業が行うべき手続きと社内体制整備

育児休業制度の適切な運用のために企業が実施すべき具体的な手続きと体制整備について、実務的な観点から解説します。

育児休業申請時の必要手続き

育児休業の申請時には、まず従業員からの育児休業申出書の受理から始まります。受理後は速やかに育児休業取扱通知書を交付し、休業期間や復職予定日を明確にします。

- 育児休業申請期限…休業開始の1ヶ月前まで

- 産後パパ育休申請期限…育休開始の2週間前まで

また、育児休業給付金の申請に必要な雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の作成も重要な手続きとなります。

申請書類には、子の氏名、続柄、生年月日を証明する書類(住民票記載事項証明書等)の添付が必要です。

円滑な申請処理のため、人事担当者は制度内容を正確に理解し、従業員への適切な説明を行うことが求められます。また、業務の引き継ぎや代替要員の調整についても、申請時から計画的に進めることが重要です。

参考:厚生労働省|雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記入例

社会保険料免除の申請方法

申請には「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構に提出する必要があり、提出期限は速やかに(事務処理上は休業開始から1ヶ月程度)となっています。

免除期間は育児休業開始月から終了予定月の前月まで(終了日が月末の場合は終了月まで)です。復職時には「育児休業等取得者終了届」の提出も必要です。

申請書類には被保険者との続柄を証明する書類の添付が必要で、電子申請も可能です。

また、3歳未満の子を養育する期間中に報酬が低下した場合は、将来の年金額を保障する「養育期間標準報酬月額特例申出」の手続きも併せて検討する必要があります。

参考:日本年金機構|6-4:育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき

就業規則への記載事項

育児休業に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であり、必ず規定しなければなりません。

就業規則への記載事項

- 対象者の範囲

- 休業期間

- 申請手続き

- 休業期間中の処遇(給与の有無、社会保険料の取扱い、昇進・昇格への影響など)

- 復職後の配置 など

2025年4月の法改正に対応し、子の看護等休暇の対象年齢拡大、所定外労働制限の対象拡大、テレワークの代替措置追加などを反映する必要があります。

また、産後パパ育休、パパ・ママ育休プラス、各種制限措置についても詳細に規定することが重要です。

厚生労働省が提供する「育児・介護休業等に関する規則の規定例」を参考に、自社の実情に合わせた規則を整備しましょう。法改正に対応した規則の見直しと従業員への周知も欠かせません。

取得状況公表義務への対応手順

従業員数300人超の企業は、2025年4月から男性の育児休業取得率等を年1回公表する義務があります。

公表内容は「男性の育児休業等の取得率」または「男性の育児休業等と育児目的休暇の取得率」から選択します。

計算対象期間は公表日の属する事業年度の直前事業年度で、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。

取得率の算出には正確なデータ管理が不可欠なため、対象者の把握、取得期間の記録、計算システムの整備が重要です。公表時期は事業年度終了後、概ね3ヶ月以内が目安とされています。

公表により企業の取り組み姿勢が対外的に明らかになるため、制度の充実と実際の取得促進に向けた環境整備を並行して進めることが効果的です。

参考:厚生労働省|2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます

即戦力ドライバー採用で組織力強化

制度整備と並行して、優秀な人材の採用も企業成長の重要な要素です。登録者の91%以上が必要資格を保有するカラフルエージェントなら、即戦力ドライバーとのマッチングが可能です。初期費用・月額費用は一切不要の成功報酬型サービスです。

6.男性育休取得促進のための実践的アプローチ

男性従業員の育児休業取得を促進するため、実際の課題を踏まえた具体的な取り組み方法を紹介します。

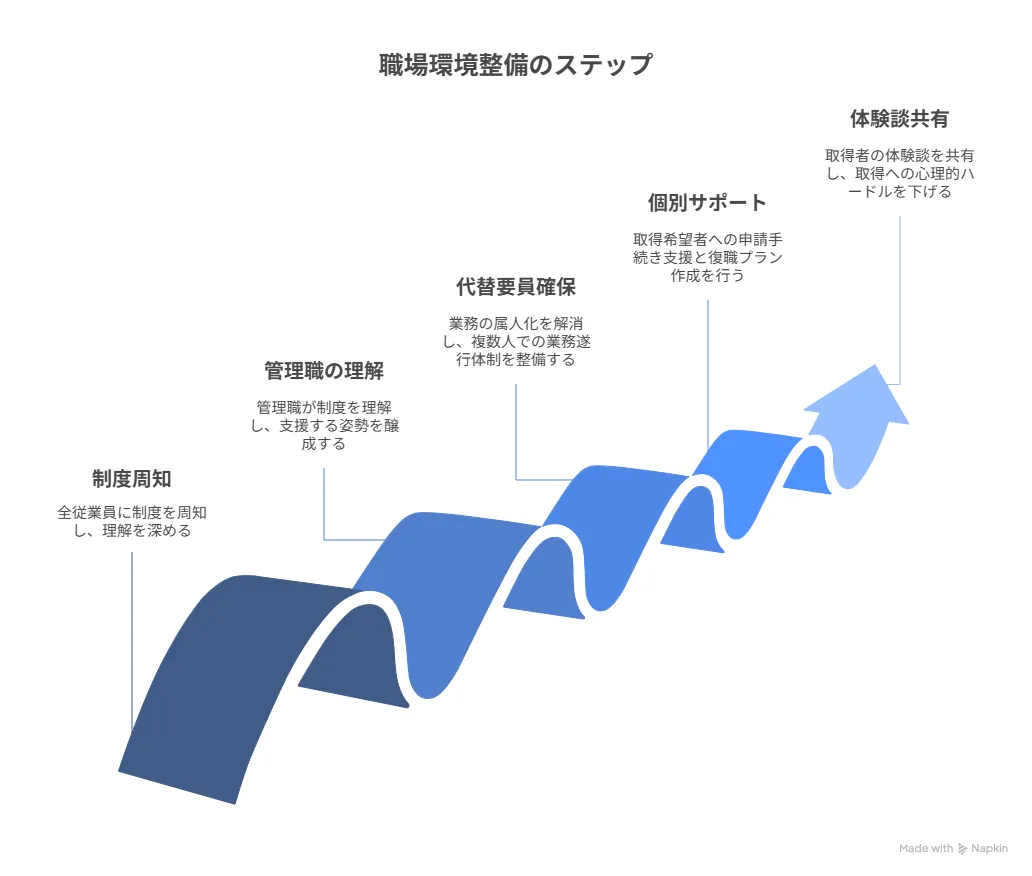

職場環境整備の5つのステップ

男性育休取得促進には段階的なアプローチが効果的です。

第1ステップは制度の周知徹底で、全従業員向けの説明会開催と制度説明資料の配布を行います。男性も当然に取得できる権利であることを明確に伝えることが重要です。

第2ステップは管理職の理解促進で、部門長やチームリーダー向けの研修を実施し、部下の制度利用を支援する姿勢を醸成します。

第3ステップは代替要員確保体制の構築で、業務の属人化解消と複数人での業務遂行体制を整備します。第4ステップは取得希望者への個別サポートで、申請手続きの支援と復職プランの作成を行います。

第5ステップは取得者の体験談共有で、社内報や説明会での事例紹介により取得への心理的ハードルを下げることができます。

管理職研修による意識改革

管理職の理解と協力が、男性育休取得促進の最重要要素となります。

管理職研修の内容

- 法的義務としての制度理解

- 男性の育児参加の重要性

- チーム運営への影響と対策

- 復職時のサポート体制

特に「一時的な人員減少よりも長期的な人材確保が重要」という視点を共有し、取得者への適切な声かけや配慮の方法を習得します。

また、取得申請があった際の対応フローを明確化し、管理職間での情報共有体制を整備することで、組織全体でのサポート体制を構築できます。

研修では実際の事例を用いたロールプレイングも効果的で、部下からの相談への適切な対応方法を実践的に学ぶことができます。

管理職自身が制度への理解を深め、積極的に推奨する姿勢を示すことで、職場全体の意識改革につながります。

▼あわせて読みたい

管理職の意識改革には適切な研修プログラムの実施が不可欠です。以下の記事では、効果的な管理職研修の進め方と評価方法について具体的に解説しています。

取得しやすい制度設計のポイント

男性が実際に育児休業を取得しやすくするための制度設計が重要です。

- 申請時期の柔軟性の確保

妊娠報告から出産までの期間に十分な相談・調整時間を設ける - 段階的復職プログラムの導入

休業明けに短時間勤務や在宅勤務から開始できる仕組みを整える - チーム制の導入

一人の休業による業務への影響を最小限に抑制する

経済面では、会社独自の育児支援手当の創設や、復職時の歓迎一時金の支給なども効果的です。

また、育児休業中のスキルアップ支援として、オンライン研修の提供や資格取得支援制度も検討価値があります。これらの取り組みにより、男性従業員が安心して育児休業を取得できる環境を整備できます。

全国対応!地方企業様の採用もサポート

働きやすい職場環境の整備により既存従業員の定着を図りつつ、新規人材の確保も継続的に行うことで、持続的な組織運営が実現できます。カラフルエージェントでは、全国のドライバー人材とのネットワークを活かし、地方企業様の採用もサポートしています。

7.育児休業に関するハラスメント防止と法的リスク対策

育児休業に関連するハラスメントの防止と法的リスクへの対策について、具体的な予防策と対応方法を解説します。

不利益取扱い禁止の具体例

育児休業を理由とした不利益取扱いは法律で明確に禁止されています。

また、昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うことや、仕事をさせない又は専ら雑務をさせるなど就業環境を害することも禁止されています。

正当な人事評価に基づく処遇変更は可能ですが、育児休業取得が評価に影響しないよう注意が必要です。

これらの行為は労働者からの損害賠償請求や労働局からの指導対象となるため、人事担当者は制度の正確な理解と適切な運用が求められます。

復職時の原職復帰が原則であり、やむを得ず配置転換する場合も労働者の不利益とならないよう配慮することが重要です。

マタハラ・パタハラ防止措置

マタニティハラスメント(マタハラ)・パタニティハラスメント(パタハラ)の防止は企業の法的義務です。

具体的な防止措置として、まず相談窓口の設置と担当者の明確化を行います。相談を受けた場合の対応手順を定め、迅速かつ適切な調査・対処を実施する体制を整備します。

また、全従業員向けの研修実施により、ハラスメントの定義と具体例を周知し、意識向上を図ります。「男性が育休を取るなんて」「昇進に影響するぞ」といった発言もハラスメントに該当する可能性があります。

管理職には特に注意深い言動が求められ、部下からの相談に適切に対応する能力の習得が必要です。

防止措置を講じていない場合、企業は損害賠償責任を負う可能性があるため、予防的な対策が重要です。

▼あわせて読みたい

職場のハラスメント防止には包括的な対策が必要です。以下の記事では、各種ハラスメントの予防から発生時の適切な対応まで、体系的に解説しています。

違反時の罰則と企業リスク

育児休業に関する法令違反には様々なリスクが伴います。厚生労働大臣からの勧告や企業名公表の対象となる可能性があり、企業の社会的信頼失墜につながります。

また、労働者からの損害賠償請求や未払い賃金請求のリスクもあります。取得状況の公表義務違反では最初に勧告が行われ、従わない場合は企業名が公表されます。

マタハラ・パタハラについては、被害者からの民事訴訟により多額の損害賠償を命じられるケースも増加しています。

予防策として、定期的な法令遵守状況の点検、外部専門家による監査、従業員からの匿名相談制度の充実などが重要です。

また、問題が発生した場合の対応マニュアルを整備し、迅速かつ適切な対処ができる体制を構築することで、被害の拡大を防ぐことができます。

8.企業事例から学ぶ育児休業制度の成功パターン

実際の企業事例を通じて、育児休業制度の効果的な運用方法と成功要因を分析します。

中小企業での取得促進事例

株式会社岡部機械工業(従業員数90名)では、継続的な周知活動により男性育休の取得環境を整備しました。

成功要因は3つあります。第一に、社内ポスターを定期的に更新し、「妻が専業主婦でも取得できること」「給付金の支給」など具体的な情報を掲載して制度への理解を促進したことです。

第二に、徳島県の出前講座を活用したイクボス研修を実施し、管理職全員必須で受講させ、全従業員の約3分の1が参加したことです。

第三に、育休制度の説明を取得希望者と上司に同時に行い、認識の齟齬を防止したことです。

実際に男性従業員が13日間と約1ヶ月間の2回に分けて育休を取得し、「子どもとの貴重な時間を過ごせた」との評価を得ています。

この結果、従業員同士が助け合う雰囲気が醸成され、育児経験が新たな視点をもたらして業務改善にもつながっています。

大企業の先進的取り組み

本田技研工業株式会社鈴鹿製作所(従業員数8,206名)では、「個人の属性に関わらず一人ひとりの意欲や個性を最大限に活かす」という方針のもと、育児休業制度の積極的推進を行っています。

社内イントラネットやポスターを活用した制度周知、年次有給休暇の計画的取得奨励(入社5年以上は連続5日間、5年未満は連続3日間)などの取り組みを実施しています。

実際に男性従業員がNICU入院後のケアのために1ヶ月間の育休を取得した事例では、「子どもと妻への十分なサポートができた」との評価を得ています。

人事担当者は「上司・職場の認識が変わり、男性の育休取得も増加している」と述べており、育児休業に加えて短時間勤務制度や子の看護休暇も充実させることで、従業員から「他社と比べ恵まれた環境」との評価を受けています。

業界別の制度活用状況

業界によって育児休業制度の活用状況には大きな差があります。金融業や情報通信業では男性の取得率が比較的高く、制度整備が進んでいます。

これらの業界では、テレワーク環境が整備されており、柔軟な働き方が定着していることが要因となっています。

製造業では、現場作業の特性から制度利用が困難とされていましたが、近年は交代制勤務の工夫や、生産計画の調整により制度利用環境が改善されつつあります。

サービス業では、店舗運営や顧客対応の制約から課題が多いものの、マルチスキル化や応援体制の充実により対応する企業が増加しています。

各業界とも、業界特性を活かした独自の取り組みを展開しており、他業界の成功事例を参考にしつつ、自社に適した制度設計を行うことが重要です。

▼あわせて読みたい

従業員のエンゲージメント向上には、働きやすい職場環境の整備と併せて適切な人事評価制度の構築も重要です。以下の記事では、従業員のモチベーション向上につながる評価制度について詳しく紹介しています。

長期的な人材定着をサポート

制度設計の充実により既存社員の満足度向上を図る一方で、安定した事業運営には継続的な人材確保も欠かせません。運送業界に特化したカラフルエージェントでは、軽貨物から大型トラック、タクシーまで幅広い職種のドライバー採用をサポートしています。離職防止のアフターサポートも提供し、長期的な人材定着をお手伝いします。

9.育児休業制度で実現する持続可能な経営

2025年4月から施行された育児・介護休業法の改正は、企業経営に大きな変革をもたらしました。

従業員数300人超の企業には取得状況の公表義務が課され、子の看護休暇の対象拡大やテレワーク導入の努力義務化など、対応すべき事項は多岐にわたります。

しかし、これらの制度を適切に運用することで、優秀な人材の確保・定着、企業ブランドの向上、持続可能な経営基盤の構築が実現できます。

法改正への対応を機に、真に働きやすい職場環境を整備し、従業員と企業が共に成長する組織づくりを進めていきましょう。