ハラスメント問題、労務トラブル、人材流出など、人事部門が直面するリスクは年々複雑化しており、適切な対応が求められています。しかし、「リスクマネジメントの重要性は認識しているけれど、具体的にどうすればよいのか分からない」と悩んでいる企業も多いでしょう。

本記事では、人事担当者が知っておくべきリスクマネジメントの基本から、ISO31000に基づく5つの実践プロセス、さらには採用・労務・ハラスメントといった5大リスクへの具体的な対策まで、実務に活かせる知識を体系的に解説します。

- 今すぐ対応すべき課題と中長期的に取り組むべき課題がわかる

- 人事業務全般のリスクに対する具体的な予防策と対応方法がわかる

- リスクをチャンスに変える戦略的アプローチを学べる

1.人事担当者が知るべきリスクマネジメントの基本

企業を守るためには、人事部門におけるリスクマネジメントが非常に重要です。実際、労務トラブルや情報漏えいなど、「人に関するリスク」はさまざまな形で現れます。ここでは、人事担当者が押さえておきたいリスクマネジメントの基本をわかりやすく解説します。

そもそもリスクマネジメントとは?

リスクマネジメントとは、予測可能な危機にしっかりと備え、損失を最小限に抑えるために考案された管理方法です。

■具体的な内容

- 企業活動に隠れた不確実な要素を探し出す

- 発生しそうな問題に対してあらかじめ対策を立てる

- 実際に問題が起きた際に対応する、など

なぜ今、人事部門で重要視されているのか?

近年、企業活動の中心である「人」に関するトラブルは、単なる経済的損失にとどまらず、企業の信用を大きく損なう深刻なリスクとなるケースが増えています。

人事分野でも、法改正やハラスメント問題、過重労働、給与未払いなどの課題が増加し、ますます対応が複雑化・多様化しています。そのため、問題発生時に迅速かつ的確に対応する手段として、「リスクマネジメント」が注目を集めているのです。

【用語解説】類語との違い(リスクヘッジ/リスクアセスメント/危機管理)

リスクマネジメントに似た言葉として、「リスクヘッジ」「リスクアセスメント」「危機管理」などが挙げられます。それぞれの違いを見ていきましょう。

リスクヘッジとの違い

| リスクヘッジ | 予想される損失を回避するために取る具体的な対策 |

| リスクマネジメント | 予想される問題を未然に防ぐために、組織の体制や運用方法を整えるなど、包括的な管理体制 |

リスクヘッジはリスクマネジメントの一部であり、実施の段階で用いられる手法です。両者は目的こそ似ているものの、カバーする範囲や採るべきアプローチに明確な違いがあります。

リスクヘッジは、投資分野でよく使われる言葉です。

リスクアセスメントとの違い

| リスクアセスメント | 潜在的なリスクを発見し、影響の大きさや発生のしやすさ等を分析する作業 |

| リスクマネジメント | リスクアセスメントの結果を踏まえて具体的な対策を検討し、実行するなどの幅広い管理活動 |

リスクアセスメントはリスクマネジメントの「リスクを見極める」段階を指します。

リスクアセスメントは、マネジメントを効果的に行うための基盤となる、重要なプロセスです。

危機管理(クライシスマネジメント)との違い

| 危機管理 | 「あらゆる危機はいずれ発生するもの」という前提に立ち、その対応方法を事前に準備しておく取り組み |

| リスクマネジメント | 危機が発生する前に、その発生を未然に防ぐための予防策を立て、実行すること |

この2つは相互に補完し合う関係にあり、いずれも企業が持続的に存続するために欠かせない手法です。

2.人事のリスクマネジメントを怠ることで起こりうる3つの結末

人事においてリスクマネジメントを後回しにすると、さまざまなリスクが高まります。ここでは、その結果として起こりうる具体的な事例を3つ解説します。

結末1: 経営に直結する金銭的損失の発生(訴訟費用・採用コスト増大)

企業が安全配慮義務を怠り、ハラスメントや問題社員による不祥事を見過ごすと、損害賠償請求や使用者責任を問われるおそれがあります。その結果、訴訟費用や慰謝料など、多額の金銭的損失が生じかねません。

さらに、これらへの対応に時間や人手を割かれることで、業務効率が低下し、企業イメージ悪化のリスクも高まります。

結末2: 企業の信頼を揺るがすレピュテーションリスク(ブランドイメージ低下・採用難)

企業の評判が悪化すると、取引停止や契約解除だけでなく、以下のように長期的にも影響が及ぶおそれがあります。

- 株価の下落

- ブランドイメージの低下

- 人材の流出など

また、企業が信頼を失うことで離職の増加や採用難に陥り、結果として働き手が不足し、事業運営自体が滞る可能性もあり、経営基盤そのものが揺らぐリスクにもつながります。

▼あわせて読みたい

採用ミスマッチも、企業の評判低下や人材流出といったトラブルにつながります。原因を正しく理解し、組織全体で予防策に取り組むことで、長期的な人材定着と企業ブランドの向上を実現しましょう。

結末3: 従業員エンゲージメントの低下と組織文化の崩壊(生産性悪化・離職率上昇)

問題社員を放置したり、職場環境が悪化したりした場合、従業員の心の健康に悪影響を及ぼします。これによってチーム連携の乱れやモチベーション低下が発生し、業務効率が下がる原因となるのです。

社員の不満がSNSなどを通じて拡散されれば、「社員を大切にしない会社」という印象が社会に広まり、組織の雰囲気悪化や人材流出のリスクも高まります。

■即戦力となるドライバーをお探しなら

組織の安定と成長を支えるには、適切な人材の採用が不可欠です。カラフルエージェント ドライバーでは、有資格者が多数登録しており、貴社にマッチした即戦力人材をスピーディーにご紹介いたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

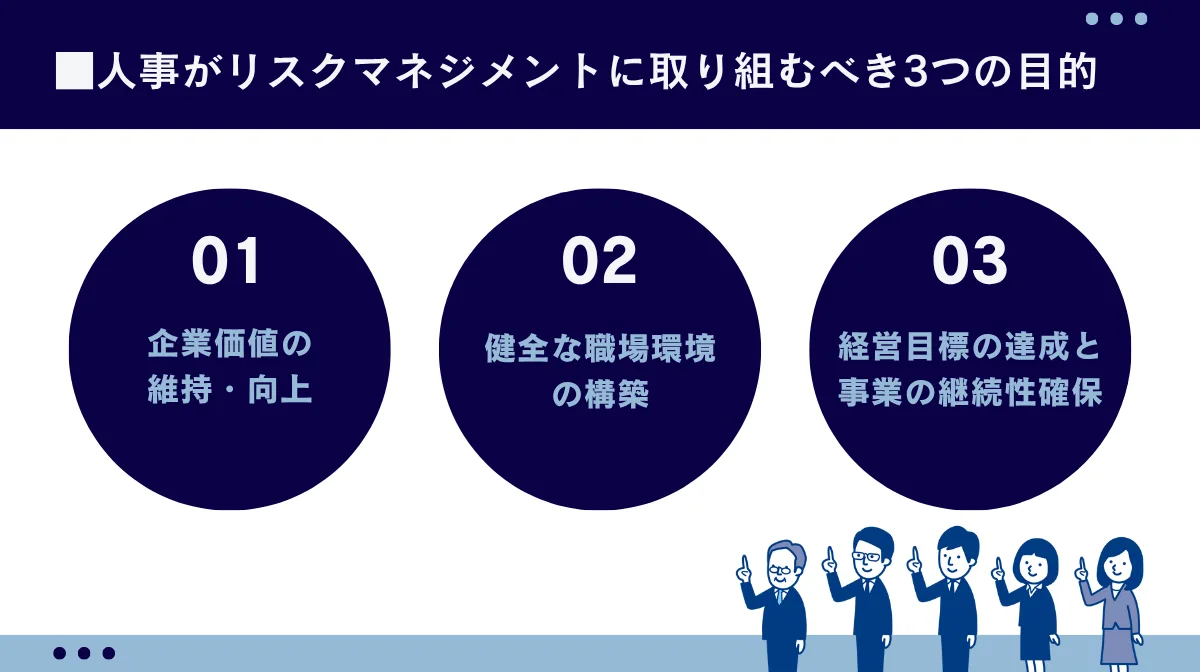

3.人事がリスクマネジメントに取り組むべき3つの目的

人事におけるリスクマネジメントは、単なる「トラブル回避」ではなく、組織の安定と成長を支える重要な経営施策です。ここでは、人事がリスクマネジメントに取り組むべき3つの目的について解説します。

目的1: 企業価値の維持・向上

人事部門がリスクマネジメントに取り組むことで、法令遵守やコンプライアンス体制の強化に繋がり、企業に対する信頼性が向上します。

さらに、従業員による不正行為やハラスメントを未然に防ぐことは、企業のブランドイメージを維持するうえでも重要です。このような取り組みは、最終的に企業価値の長期的な向上につながります。

目的2: 健全な職場環境の構築

リスクマネジメントは、労働災害やメンタルヘルス不調などの人的リスクを軽減し、従業員が安心して働ける職場づくりに有効です。また、従業員の安全と健康を守ることで、従業員の定着率や生産性の向上にもつながります。

目的3: 経営目標の達成と事業の継続性確保

多様な働き方や急激に変化する社会に対応するためには、予期せぬ出来事への備えが大切です。企業が経営目標を達成し、事業を安定的に継続していく上で、リスクマネジメントの強化は不可欠といえます。

万一トラブルが発生した際に、被害を最小限に抑える体制をあらかじめ整えておくことが、企業の持続的な成長を支える基盤となります。

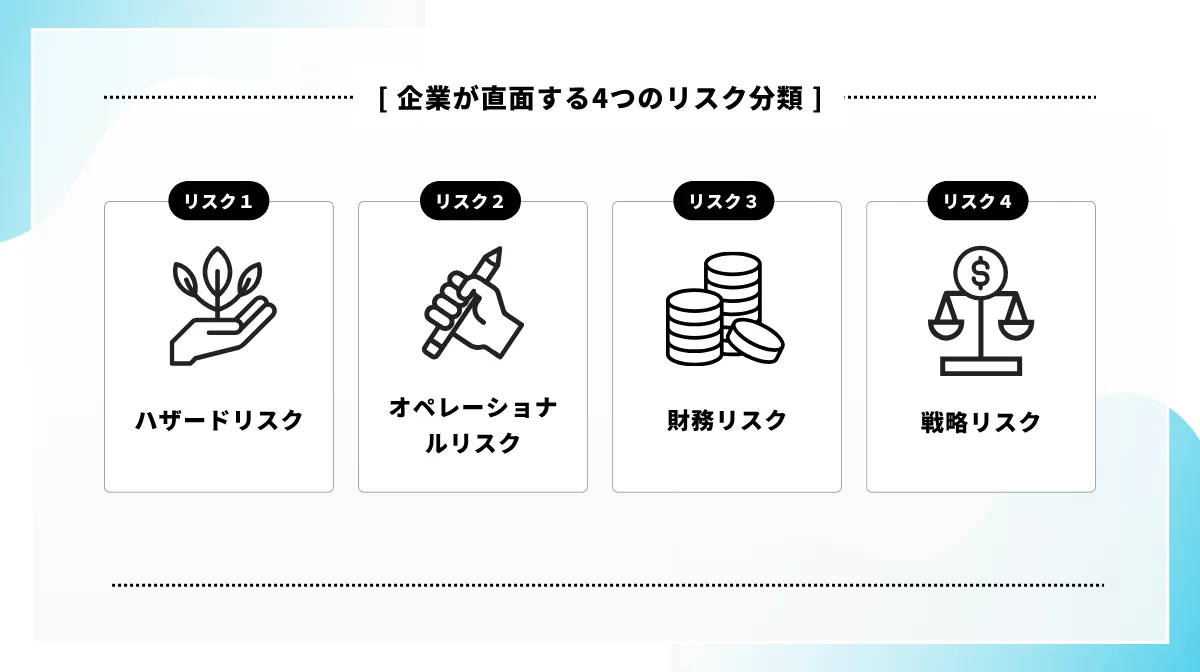

4.【具体例で理解】企業が直面する4つのリスク分類

企業活動には、避けて通れないさまざまなリスクが伴います。ここでは、企業が直面する主なリスクの種類について、具体例を交えて紹介します。

ハザードリスク: 自然災害、事故、感染症など

ハザードリスクとは、以下のような企業が予測できない突発的な外部リスクを指します。

- 地震

- 台風

- 豪雨

- 事故

- 感染症など

日本は自然災害が多い地域であるため、これらのリスクによって建物の損壊や設備の故障、従業員の安全が脅かされるなど、さまざまな面での影響が考えられます。また、自社だけでなく取引先が被災した場合にも、業務が停止する可能性があります。

オペレーショナルリスク: 業務プロセスや人的ミス、不正行為など(人事リスクもここに分類)

オペレーショナルリスクとは、企業内部で発生するさまざまなリスクのことです。

■具体的には…

- 業務上のミス

- 手続きの不備

- 不正行為など

例えば、セキュリティ対策が不十分なために情報が流出したり、対応の遅れやミスによって悪い評判が広まったりすることも、オペレーショナルリスクに含まれます。

特に人事の分野では、採用や労務管理におけるミスが、信頼の喪失や法的なトラブルにつながる可能性があります。そのため、こうしたリスクを未然に防ぎ、問題が発生した際に迅速に改善できる仕組みを整えておくことが重要です。

財務リスク: 為替変動、金利変動、資金繰りの悪化など

財務リスクとは、為替や金利の変動、取引先の倒産、または資金繰りの悪化などによるリスクを指します。

例え自社と関わりのない海外市場や他業界の企業であっても、市場の状況が変化したり、信用不安が広がったりすると、その影響が連鎖的に広がり、経営に深刻な影響を及ぼす可能性もあるのです。

そのため、日ごろから慎重な財務戦略を立てリスク分散することが、企業が安定して持続的に活動するための重要なポイントです。

企業が経営を安定させるためには、収支のバランスを保ち、資金の流れを適切に管理することが求められます。

戦略リスク: 事業環境の変化、M&Aの失敗、新規事業の不振など

企業経営における戦略リスクとは、策定した戦略が想定通りに機能せず、損失を招くおそれがあることを指します。

■例えば…

- 事業環境の変化

- 競合他社の台頭

- M&Aの失敗

- 新規事業の不振など

経営判断の誤りや市場の急激な変化は、業績や財務に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、常に柔軟かつ的確な対応が求められます。

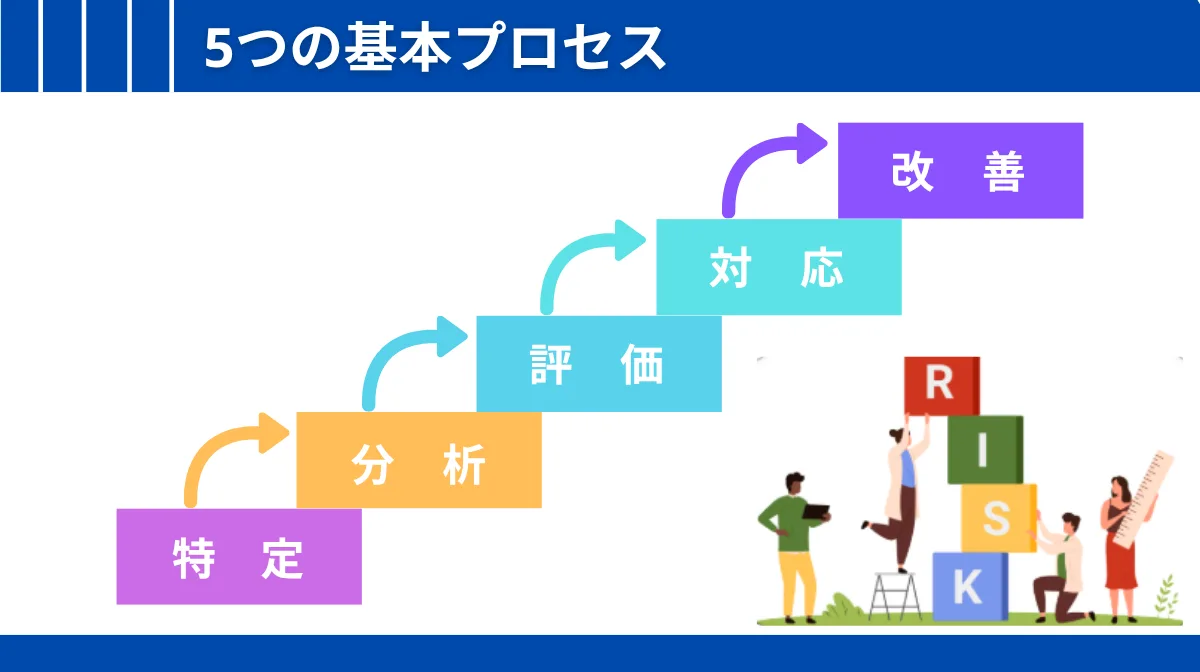

5.人事におけるリスクマネジメントの全体像【5つの基本プロセス】

人事リスクを効果的に防ぎ、いざ問題が発生した際も迅速に対応するためには、計画的なマネジメントプロセスが重要です。ここでは、国際規格「ISO31000」の考え方を踏まえ、人事分野におけるリスクマネジメントの全体像を、5つの基本プロセスに分けて解説します。

国際規格「ISO31000」でも示されている基本の考え方

国際規格「ISO31000」とは?

リスクマネジメントの手法についてまとめた国際標準規格。組織におけるリスクマネジメントの仕組みを整理し、用語や方法を統一する際に活用する。

この規格を活用することで、部門ごとに管理体制が異なる企業においても、共通の考え方を基盤とした意思疎通が可能になります。将来的にシステムの変更が必要になった場合にも、柔軟に対応しやすくなるでしょう。

プロセス1:リスクの特定(洗い出し)

ここからは、国際規格「ISO31000」の考え方に基づいたリスクマネジメントのプロセスを紹介します。

まずリスクマネジメントを始める際に重要なのは、潜在的なリスクを可能な限り洗い出すことです。関連する複数の部門と連携し、ブレインストーミングやチェックリストを活用して、経済的なリスクや災害、訴訟リスクなど、さまざまな観点からリスクを把握してください。

プロセス2:リスクの分析(発生可能性と影響度の評価)

リスク分析では、洗い出した各事象について「発生確率」と「影響度」を分析し、どのリスクがより重大か比較します。

■例えば:人材流出の場合

【発生確率】

過去の離職率や退職理由の統計データを用いて、発生頻度や影響範囲を推定します。

【影響度】

採用・育成コスト、業務停滞による生産性低下、組織の士気への影響などを考慮します。

これらを総合的に見て、リスクの重大性を判断します。

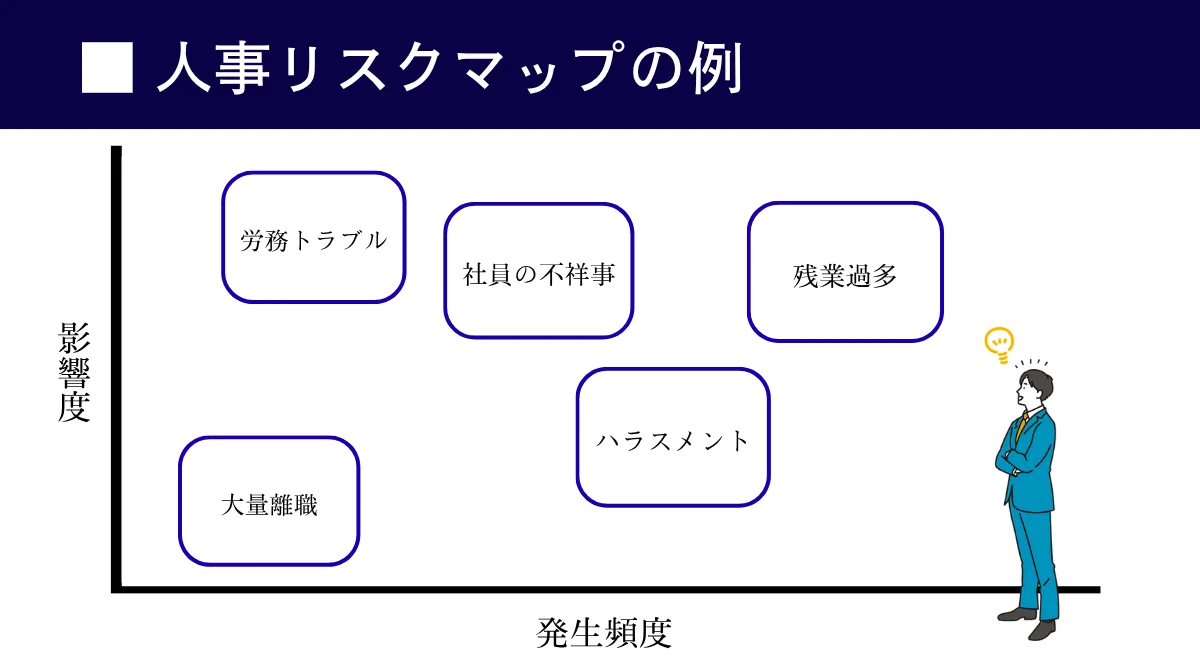

プロセス3:リスクの評価(優先順位付け)

リスク分析を実施した後は、影響度と発生確率という2つの軸でリスクマップを作成し、対応の優先順位を明確にします。

影響度の評価基準には金銭的損失だけでなく、非金銭的損失も含めて考慮してください。

■人材確保の課題もリスクマネジメントの一環です

優秀な人材の採用が困難になることも大きなリスクの一つです。カラフルエージェント ドライバーでは、企業様のニーズに合わせた人材をご紹介するだけでなく、入社後のアフターサポートも充実しており、離職防止にも貢献いたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

プロセス4:リスクへの対応(低減・回避・移転・受容)

リスク評価を行った後は、その影響度や発生確率に応じて適切な対応策を選びます。主な対応策は、「低減」「回避」「移転」「受容」の4つです。

| 対応 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 低減 | リスクを分散・軽減 | 従業員のスキル不足や離職リスクに備えて教育研修制度を充実させたり、キャリアパスを明確にしたりする |

| 回避 | 予防を徹底 | ハラスメントやコンプライアンス違反などについて、厳格な規程や教育を整備する |

| 移転 | リスク自体を第三者に移す | 外部の人材派遣会社や業務委託先を活用し、特定の業務をアウトソーシングする |

| 受容 | リスクを受け入れる | 一定の離職率や採用時のミスマッチが業務全体に大きな影響を及ぼさないと判断し受容する |

▼あわせて読みたい

ハラスメントは企業の信頼を損なう深刻なリスクのひとつです。以下の記事では、法的責任やハラスメントの種類、相談窓口の設置方法など、実践的な防止策を網羅的に解説しています。

プロセス5:モニタリングと改善

リスクへの対応を行った後は、定期的に状況を確認し、その効果を検証してください。成功の要因を分析し課題を明確にすることで、改善点を特定します。また、環境に変化が生じた場合は、リスクを再度特定し、評価をやり直します。

このようにPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を継続的に回すことで、リスクマネジメント全体の効果を維持し、精度向上が目指せるでしょう。

あわせて社内規程やマニュアルの見直しも行いましょう

リスクが発生した際に迷わず行動できるよう、状況ごとに対応フローを文書で明確化し、誰もが迅速に判断して動ける体制を整えましょう。

マニュアルは作成して終わりではなく定期的に見直して、現場から寄せられる意見や過去の対応履歴を反映しながら更新してください。

■人材確保の課題を解決しませんか?

カラフルエージェント ドライバーは、運転手・ドライバーに特化した人材紹介サービスで、即戦力となる有資格者を多数ご紹介できます。採用活動の負担軽減と人材定着を同時に実現いたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

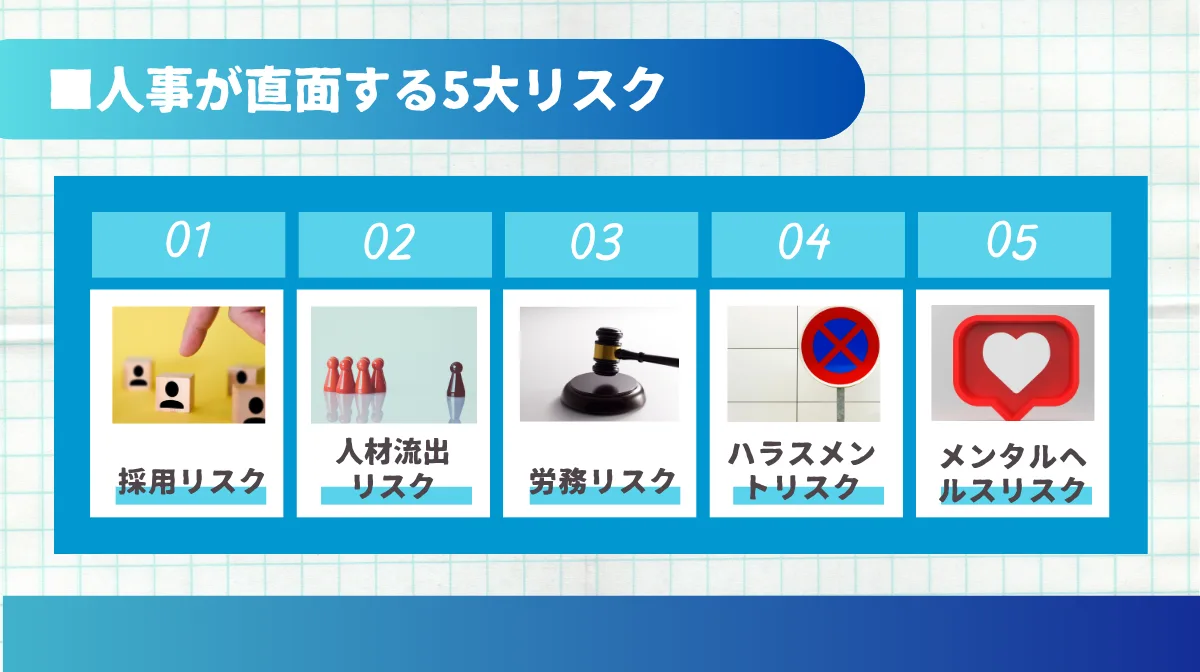

6.【ケーススタディ】人事担当者が直面する5大リスクと具体的な対策

人事の現場では、日々さまざまなリスクに直面しています。ここでは、人事担当者が特に注意すべき5つの主要なリスクと、それぞれに対する実践的な対策について紹介します。

採用リスク: 採用ミスマッチ・内定辞退による損失を防ぐ

若手社員の早期離職や内定辞退は、企業の採用活動にとって大きな損失です。これは、企業と求職者の間で価値観や期待が一致していない場合に起こりやすく、その結果、社員の定着率低下や人手不足を引き起こします。

【対策】

求人内容や面接方法を定期的に見直すことでミスマッチを防ぎ、採用に伴うリスクを最小限に抑える。

▼あわせて読みたい

内定辞退は企業にとって大きな損失です。こちらの記事では、内定辞退が起こる原因を詳しく分析し、辞退率を下げるための具体的な戦略と実践方法を解説しています。

人材流出リスク: キーパーソンの離職が経営に与える打撃を管理する

キーパーソンが会社を離れると、企業はそれまでに培ってきた知識や顧客との関係を失い、経営に大きな打撃を受ける可能性があります。社員の年齢構成が逆ピラミッド型になっていたり、若手社員の定着率が低かったりする場合、人材流出が要因と考えられます。

【対策】

働きやすい職場づくりや教育制度の充実、評価制度の見直しなどに加え、人事戦略全体を継続的に改善していくことが重要。

労務リスク: 労働法規違反やコンプライアンス問題への対処

企業の成長とともに、労務管理は複雑化し、対応範囲も広がります。法的手続きの不備は、思わぬトラブルや企業の信用低下につながる可能性があるため、慎重な管理が求められます。

■例えば…

- 社会保険の加入漏れ

- 36協定の未締結

- 安全衛生管理の不備など

【対策】

厚生労働省の最新情報を定期的に確認し、法改正に速やかに対応する。また、従業員向けの研修等を実施して、コンプライアンス意識を改革する。

▼あわせて読みたい

36協定は時間外労働を適法に行うための重要な労使協定です。以下の記事では、36協定の基本知識から届出書類の作成方法、実務上の注意点まで、人事担当者が知っておくべき情報を詳しく解説しています。

ハラスメントリスク: 職場の安全配慮義務とレピュテーション低下を防ぐ体制づくり

ハラスメントを放置すると、従業員の健康が損なわれ、企業の信頼性や生産性にも大きな悪影響を及ぼすおそれがあります。特に、安全配慮義務を怠って問題が深刻化した場合、訴訟に発展するケースも珍しくありません。

■過去の判例

電通事件:1991年8月27日に電通の社員が過労により自殺した事件

会社の長時間労働に対する安全配慮が不足していたとして、「安全配慮義務違反」が認定された

⇒遺族に1億6800万円の賠償金を支払うことに

参照:Wikipedia「電通事件」

【対策】

まずは役員層が率先して意識改革に取り組む。また、相談窓口の設置や教育体制の整備を進めることで、企業の評判が低下するリスクを未然に防ぐ。

メンタルヘルスリスク: 従業員の休職・離職と生産性低下への備え

人事評価制度が形骸化していたり、管理職から十分なフィードバックが得られなかったりする場合、従業員は不満を抱きやすくなり、離職につながりかねません。その結果、会社全体の生産性も低下してしまいます。

さらに、従業員のメンタルヘルス不調による集中力の低下や、事故のリスク増加にも注意が必要です。

【対策】

評価制度の運用と従業員のメンタルケアの両面をしっかりと見直す。

▼あわせて読みたい

従業員のメンタルヘルス対策は、生産性向上と離職防止の両面で重要です。ストレスの早期発見と適切なサポート体制の構築により、組織全体の健康維持が可能になります。

■採用から定着まで一貫してサポート

人事リスクを最小化するには、採用段階での適切な人材選定と、入社後のフォロー体制が重要です。カラフルエージェント ドライバーは、面接調整や条件交渉の代行はもちろん、入社後のアフターフォローも実施し、企業様の人材定着をサポートいたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

7.【企業事例に学ぶ】各社のリスクマネジメント方針

企業ごとにリスクマネジメントの方針や体制は異なります。ここでは、実際の企業の事例を取り上げながら、それぞれの方針や特徴的な取り組みについて解説します。

富士通グループの事例

【富士通グループのリスクに対する方針】

リスクを経営の重要な要素と位置付けて、徹底したリスク管理をする

富士通グループでは、取締役会直属の「リスク・コンプライアンス委員会」が全社的な統括を担い、潜在的リスクと顕在化したリスクの双方に対して徹底した管理を行っています。また、各地域や部門とも連携し、グローバルな体制でリスク対応力の強化を進めているそうです。

万が一リスクが発生した場合にも、独立したリスク管理部門が迅速に対応し、再発防止に取り組む体制を整えています。

参照:富士通グループ「リスクマネジメント」

OLCグループの事例

【OLCグループのリスクに対する方針】

戦略面と運営面の両側面からリスクを体系的に管理し、持続可能な経営を目指す

OLCグループでは、リスクマネジメント委員会の委員長を社長が務め、リスクの特定や評価、ならびに対応策の実施を主導しています。緊急時には緊急対策本部を設置し、迅速に対応できる体制を完備しているそうです。

また、リスク評価においては、影響度や発生可能性を定量的評価(数値分析)と定性的評価(内容検討)の両面から行い、リスクを多角的に把握する仕組みを構築しています。

参照元:OLCグループ「事業等のリスク」

高島屋グループの事例

【高島屋グループのリスクに対する方針】

リスクマネジメントをESG経営の重要な要素として捉える

高島屋グループは、「環境(Environment)」「社会(Social)」「ガバナンス(Governance)」の3つの要素を重視し、持続可能な成長を目指す経営方針「ESG経営」を経営の中心に据えています。

こうした取り組みの一環として、社長が委員長を務める「CSR委員会」および「リスクマネジメント委員会」を設置しました。この委員会を中心として、グループ全体で内部統制やコンプライアンスの強化を推進し、取締役会への報告体制も整えています。

また、通報制度の導入や腐敗防止方針の実施を通じて、透明性や倫理意識の徹底を図り、持続可能な経営基盤の確立に努めているそうです。

参照元:高島屋グループ「内部統制システム」

カゴメグループの事例

【カゴメグループのリスクに対する方針】

戦略リスク・環境リスク・業務リスクの3ラインモデルに基づくリスクマネジメント

カゴメは、「食を通じて社会課題を解決すること」を目指して活動しています。その一環として、3ラインモデルに基づくリスクマネジメント体制を構築しました。

社長が委員長を務める統括委員会を中心として、会社全体でPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを推進し、戦略リスク・環境リスク・業務リスクの3つに分類して管理しています。

また、事業継続計画(BCP)を重要な機能ごとに策定し、定期的に訓練や検証も行うことで、リスクへの対応力を高めているそうです。

参照元:カゴメグループ「リスクマネジメント基本方針」

8.強い組織を作る「攻め」のリスクマネジメントとは

リスクマネジメントは「守り」だけに限りません。変化の激しい時代においては、リスクをチャンスへと転換する「攻め」の姿勢が、組織の成長を左右します。

リスクを「機会」と捉える投機的リスクの考え方

「投機的リスク」は、損失だけでなく利益をもたらす可能性もあるため、企業成長の出発点となる挑戦の源となります。

■例えば…

- 新規事業への参入

失敗のリスクを伴うが、成功すれば新たな収益源となり企業を大きく成長させる - デジタル化への投資

初期コストがかかるが、業務効率化や新サービス創出につながる可能性がある

このように、リスクを単に回避するのではなく、リスクとリターンを慎重に分析したうえで、計算されたリスクテイクを行う姿勢が重視されるようになったのです。

攻めのリスクマネジメント例1|多様な人材の活用(ダイバーシティ)とリスク管理

多様な人材を受け入れることで、企業は多様化する社会のニーズに柔軟に対応できるようになります。また、多様な視点が集まることで、組織内のガバナンスやリスクへの意識も高まるでしょう。

その結果、不適切な言動による信頼の低下や企業の炎上リスクを未然に防ぐことにもつながります。

攻めのリスクマネジメント例2 |従業員のエンゲージメント向上

リスク管理を徹底するためには、従業員のエンゲージメントを高めることが不可欠です。組織全体で目的や方向性を共有し、現場と経営が一体となることで、リスクへの気付きや対応力が高まります。

■例えば:残業過多が発生している場合

≪エンゲージメントの高い従業員≫

残業している部下が多いなぁ。何とかしなくては!

≪エンゲージメントが低い従業員≫

残業している人が多いけど、まぁ、自分とは関係ないし…

このように、部門の枠を越えて連携を図るためには、従業員一人ひとりの意識や主体性が求められます。そのため、エンゲージメントを高めることが、最も効果的なリスク対策のひとつといえるのです。

9.人事のリスクマネジメントに関するよくある質問(FAQ)

最後に、人事のリスクマネジメントについてよく寄せられる質問を紹介します。

Q. 中小企業で専門部署がなくても取り組めますか?

A.専門部署がなくても、リスクマネジメントは十分に実行できます。

リソースが限られている場合は、全てを完璧に管理しようとするのではなく、優先度の高いリスクに絞って対応するとよいでしょう。チェックリストや簡易なマトリクスを活用すれば、少人数のチームでも効果的な管理体制を構築できます。

Q. 弁護士や社労士など、専門家の協力はどのタイミングで必要ですか?

A.自社だけで判断が難しい場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

対応方法に迷ったり、不安を感じたりした場合は、早めに専門家へ相談することでリスクの拡大を防ぎます。就業規則の作成・改定や新制度導入の際は社労士に、ハラスメント事案や訴訟対応は弁護士に相談しましょう。

10.備える力:戦略的リスクマネジメントのすすめ

リスクマネジメントの本質は、「完璧な予測」ではなく、「組織として備える力」を持つことです。リスクを可視化し優先順位をつけ、問題を未然に防ぐための実践的なアプローチを身につけましょう。

また、リスク対応を単なる「守り」の作業と捉えるのではなく、従業員の成長や組織の進化につながる「攻め」の機会として活用する視点を持つことで、人事業務はより戦略的で価値あるものになります。

まずは一歩ずつ着実に行動することが重要です。こうした取り組みが、企業の組織力を高め、リスクに強い体制を築きます。