「施工管理の募集をかけても応募が来ない」「経験者どころか未経験者すら採用できない」――こうした悩みを抱える人事・採用担当者も多いでしょう。建設需要が依然として高い中で、なぜ施工管理の採用はこれほどまでに難しいのでしょうか。

本記事では、公的データに基づき、施工管理の採用が困難になっている要因を7つの視点から分析しました。さらに、その課題を乗り越え、優秀な人材から「選ばれる企業」になるための具体的な施策も紹介しています。採用戦略を見直すヒントとして、ぜひ参考にしてください。

- 施工管理の採用がなぜ「危機的状況」と言われるのか、その現状と原因がわかる。

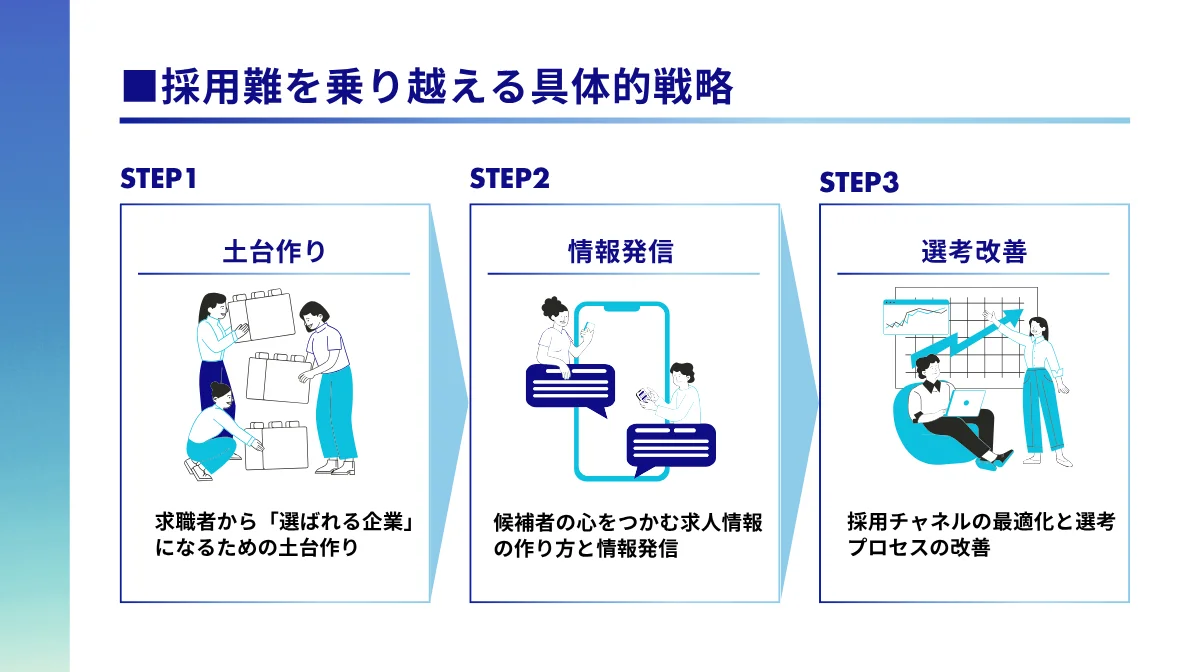

- 採用難を乗り越えるための具体的な方法が3ステップでわかる。

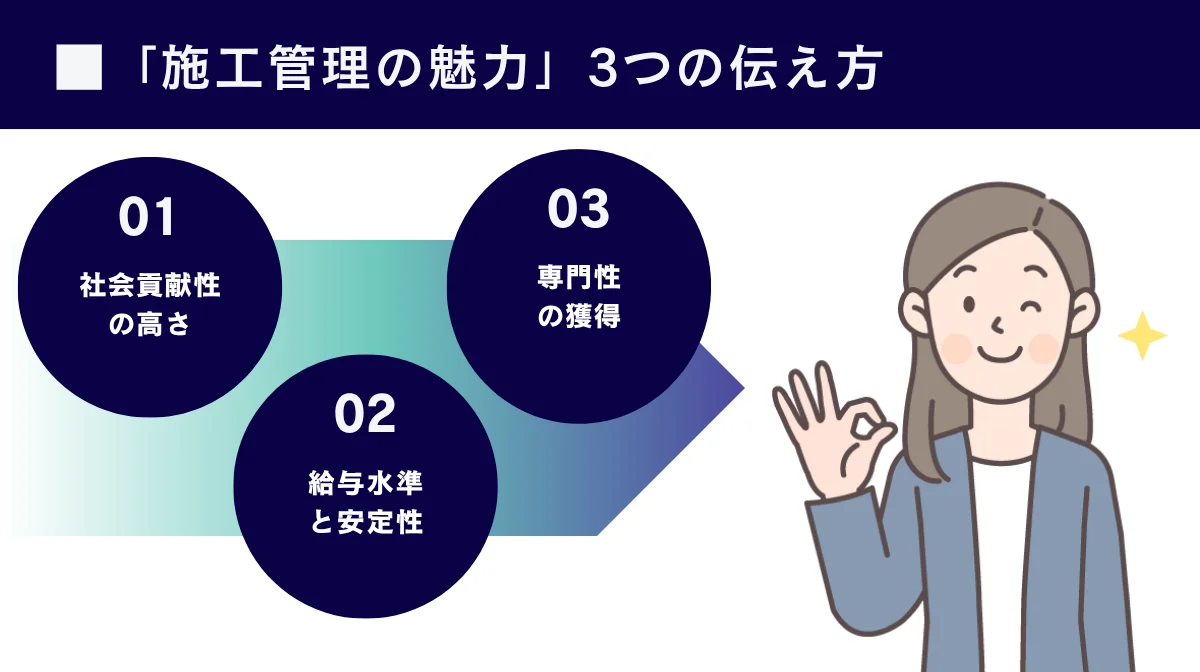

- 採用活動でアピールすべき「施工管理の魅力」とその効果的な伝え方がわかる。

1.施工管理の現状|採用は危機的状況なのか?

まずは、施工管理の採用市場が今どのような状況かを客観的データで確認しましょう。なぜ採用が「危機的状況」と言われるのか、その深刻な現状を正確に把握することが、有効な対策を講じる第一歩です。

そもそも施工管理とは?建設プロジェクトを支える重要な役割

施工管理とは、建設工事の現場全体をマネジメントする専門職です。その役割は、工事が計画通りに、安全かつ高い品質で完成するように導く、いわばプロジェクトの「司令塔」といえます。具体的には、以下の4大管理が主な業務となります。

- 品質管理(Quality)

- 原価管理(Cost)

- 工程管理(Delivery)

- 安全管理(Safety)

近年では、これに環境管理(Environment)を加えた『5大管理』が求められるケースも増えています。

現場で働く職人をまとめ、発注者や設計者と協議を重ねながら、一つの建造物を完成へと導く仕事です。社会貢献性が高く、とてもやりがいのある職種といえます。

データで見る施工管理の採用市場:有効求人倍率は全産業の5倍以上

施工管理を含む「建築・土木・測量技術者」の有効求人倍率は、高い水準を推移しています。厚生労働省の調査によると、2025年4月時点の倍率は5.12倍でした。これは、一人の求職者に対して5社以上が求人を出している「超売り手市場」が常態化しているのを表しています。

このデータからもわかるように、多くの建設会社が施工管理の採用に苦戦しているのが分かります。旺盛な建設需要に人材供給が追いついていない、危機的な状況が浮き彫りになっています。

参照:厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」

迫りくる労働人口の崖:建設業の高齢化と若者の入職者減少

建設業界全体が、深刻な高齢化と若者離れに直面しています。国土交通省の資料によれば、建設業就業者のうち55歳以上が約36%を占める一方、29歳以下は約12%に留まっています。

この労働人口構造の問題が、施工管理の採用難に拍車をかけている大きな要因の一つです。

参照:国土交通省「建設産業の現状と課題」

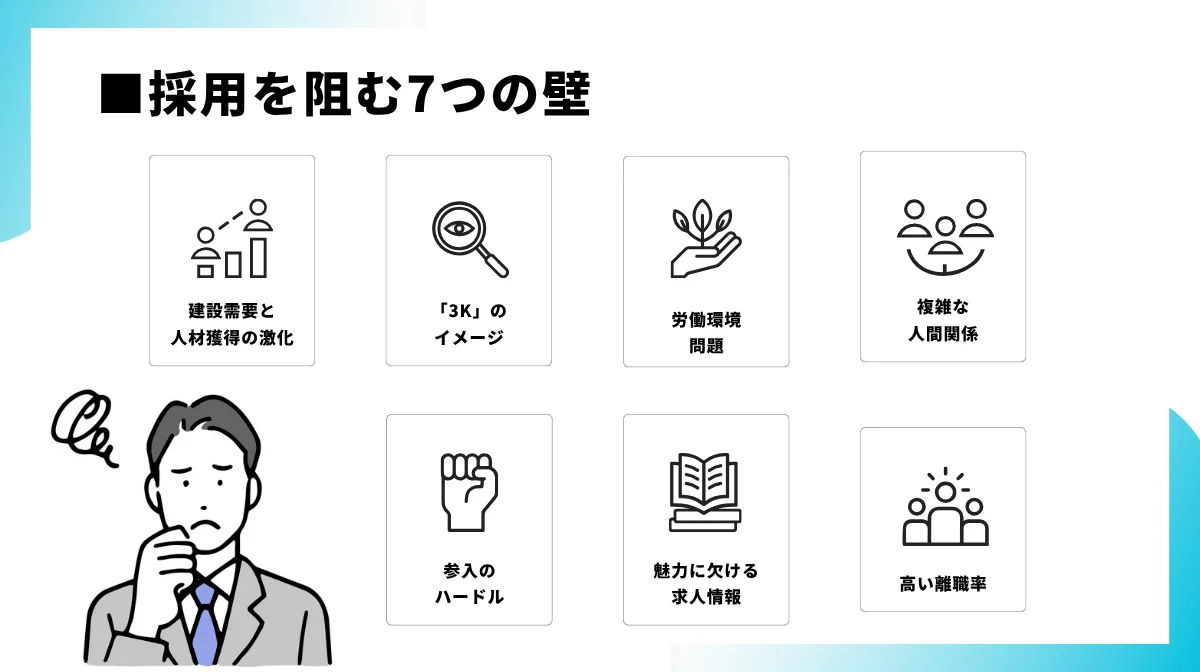

2.採用を阻む7つの壁:外部環境から企業個別の問題まで

施工管理の採用が難しい背景には、複合的な原因があります。ここでは採用を阻む要因を7つの「壁」として整理し、深掘りします。

原因1:旺盛な建設需要と激化する人材獲得競争

現在の日本は、次のような理由で建設プロジェクトが数多く進行しています。

- インフラの老朽化対策

- 都市部の再開発

- 自然災害からの復旧・復興など

業界にとっては好ましい状況ですが、一方で限られた人材の奪い合いを激化させています。特に、経験豊富な施工管理技術者は引く手あまたで、好条件を提示する大手企業や他のプロジェクトに人材が流れてしまいがちです。

中小企業にとっては、同業他社だけでなく、他業界とも競合する厳しい人材獲得競争に常にさらされているのが現状です。

原因2:根強く残る「3K」のイメージ

建設業界には、長年にわたり「きつい・汚い・危険」を意味する「3K」のイメージが根強く残っています。

近年は、ICT技術の導入や機械化によって労働環境は大きく改善されていますが、世間一般のイメージを払拭するには至っていません。

特に、建設業界に馴染みのない若者やその保護者にとっては、このネガティブなイメージが就職先の選択肢から建設業を外す大きな要因になっています。この固定観念が、新しい人材が業界に流入するのを妨げる、見えない壁となっているのです。

原因3:長時間労働と少ない休日という労働環境

現状、施工管理の仕事は、以下の理由で労働環境が厳しいと受け取られがちです。

- 長時間労働になりやすい

工期を守るという強いプレッシャーの中で、天候や不測の事態にも対応する必要があるため、長時間労働の傾向がある - 休日制度が整っていない

週休2日制の導入が他の産業に比べて遅れており、「4週6休」や「4週4休」といった企業が多い

ワークライフバランスを重視する現代の求職者にとって、この労働環境が大きな懸念材料となるのです。

参照:厚生労働省「働き方改革特設サイト(建設業)」

原因4:多様な関係者との板挟みになる複雑な人間関係

施工管理は、発注者や設計事務所、現場で働く職人など、多くの関係者の間に立って調整を行う役割を担います。それぞれの立場や要望が異なる中で、プロジェクトを円滑に進めるためには、高度なコミュニケーション能力と調整力が求められます。

時には、異なる意見の板挟みになったり、厳しい要求に応えなければならなかったりすることもあるでしょう。こうした複雑な人間関係からくる精神的な負担が、施工管理の仕事の「きつさ」として認識され、敬遠される一因となっています。

原因5:国家資格という参入のハードル

一人前の施工管理技術者としてキャリアを積んでいく上で、「施工管理技士」という国家資格の取得が重要になってきます。

国家資格「施工管理技士」とは

幅広い建設業務の知識や計画的な進行管理能力を証明する資格。建設現場で主任技術者や監理技術者として配置される。

⇒受験するには一定期間の実務経験が必要

求職者側から見れば、この「実務経験」と「資格取得」という二つのハードルが、業界に飛び込むことをためらわせる一因になっています。

企業はこの資格を持つ従業員がいなければ、担当できる工事の規模に制限がかかるため、有資格者の確保は死活問題です。

原因6:求職者に響かない、魅力に欠ける求人情報

自社の魅力や施工管理という仕事のやりがいを、求職者に効果的に伝えきれていない企業が少なくありません。求人票に記載されている内容が、給与や休日といった条件面のみで、仕事内容やキャリアパス、企業のビジョンなどが具体的に書かれていないのです。

これでは、数多くの求人情報の中に埋もれてしまい、求職者の心に響きません。「どんな環境で、どんな仲間と、どんな未来を描けるのか」が伝わらなければ、応募への一歩を踏み出してもらうことは難しいでしょう。

効果的な魅力の伝え方については、第4章「採用ブランディングで武器になる「施工管理の魅力」3つの伝え方」で詳しく解説します。

▼あわせて読みたい

求人情報が魅力に欠けると、応募者とのミスマッチが生じやすくなります。こちらの記事では、企業と候補者の相互理解を深め、入社後のギャップを最小限に抑えるための具体的な対策を紹介しています。

原因7:採用後の定着を妨げる高い離職率

早期離職が多いことも、施工管理の採用難に拍車をかける原因のひとつです。特に入社後の数年間は、離職率が高まる傾向にあります。

■早期離職が多い理由

- 覚えることが多い

- 現場の環境が厳しい

- 理想と現実のギャップが大きいなど

離職者が出ると新たな人材を補充する必要があり、採用にかかるコストや手間が増大します。採用活動と並行して、入社後のフォローアップ体制や教育制度を充実させ、社員が安心して長く働ける環境を整えましょう。

こうした離職の問題は、採用の入口だけでなく、社員が長く働ける環境、すなわち『選ばれる企業』になるための土台作りと密接に関わっています。具体的な取り組みについては、次章で詳しく解説します。

▼あわせて読みたい

離職率の正しい計算方法を理解し、自社の現状を客観的に把握しましょう。こちらの記事では、離職率の計算方法に加え、離職率を下げるための7つの具体的な施策を解説しています。

3.【3ステップで解説】採用難を乗り越える具体的戦略

求職者から「選ばれる企業」になるため、明日からでも始められる実践的なプランを3ステップで見ていきましょう。

STEP1:求職者から「選ばれる企業」になるための土台作り

多くの候補者から「選ばれる企業」になるには、まず魅力的な労働環境という土台が不可欠です。

給与・福利厚生の見直しと魅力的な待遇の設計

まずは、自社の待遇を見直しましょう。同業他社や所在エリアの給与水準を調査し、競争力のある給与テーブルを設定することが基本です。また、給与だけでなく、住宅手当や家族手当、資格取得支援制度といった福利厚生の充実も検討してください。

これらの待遇を総合的に設計し、「ここでなら安心して長く働ける」と求職者に感じてもらうことが、選ばれる企業の第一歩です。

「新3K(給与・休日・希望)」を実現する働き方改革

かつての「3K」のイメージを払拭し、「給与・休日・希望」の「新3K」の実現を目指しましょう。

■具体的には…

- 週休2日制の完全実施

- 有給休暇の取得促進

- 長時間労働の是正など

勤怠管理システムを導入して労働時間を正確に把握し、非効率な業務を洗い出すことも有効です。こうした働き方改革への取り組みは、社員の満足度を高めるだけでなく、「社員を大切にする企業」というポジティブなメッセージとして、求職者にも伝わるでしょう。

▼あわせて読みたい

施工管理の採用成功には、まず十分な応募者を集めることが不可欠です。母集団形成の戦略を学ぶことで、限られた採用予算の中でも質の高い候補者を効率的に集めることができます。

STEP2:候補者の心をつかむ求人情報の作り方と情報発信

求人票は求職者への最初のメッセージであり、企業の姿勢が問われます。このステップでは、候補者の心に響く求人情報の作り方と、企業の未来を伝える効果的な発信方法を解説します。

【例文あり】経験者・未経験者に響く求人票の書き方

求人票は、単なる募集要項ではなく、未来の仲間に「自社で働く魅力」を伝える効果的なツールです。募集するターゲットにあわせて、下記のような内容を示すと効果的です。

例えば、「未経験入社3年目のAさんは、資格取得支援制度を活用し、2級施工管理技士に合格。今では小規模案件の責任者を任されています」といったように、具体的なモデルケースを示すと、より響きやすくなります。

ICT活用事例で伝える採用ブランディング

ICT技術を積極的に取り入れている姿勢は、「先進的で、将来性のある企業」という良好なブランドイメージを構築します。

■建設業で導入できるICT技術例

- ドローンによる測量

- BIM/CIMの導入

- 現場管理アプリなど

自社のウェブサイトやSNSで、こうしたICTの活用事例を写真や動画付きで発信しましょう。これは、建設業界の旧来のイメージを覆し、デジタルネイティブである若手世代に対して、「この会社なら、スマートに働けそうだ」というポジティブな印象を与えます。

STEP3:採用チャネルの最適化と選考プロセスの改善

最終ステップでは、ターゲットに合わせた採用チャネルの最適な組み合わせ方について解説します。あわせて、応募から内定まで候補者の意欲を維持・向上させる選考体験の設計についてもみていきましょう。

求人サイト・人材紹介・ダイレクトリクルーティングの使い分け

採用チャネルは、ターゲットに応じて戦略的に使い分けましょう。

- 幅広い層にアプローチしたい

⇒大手求人サイト - 特定のスキルを持つ経験者をピンポイントで探したい

⇒人材紹介やダイレクトリクルーティング

特にダイレクトリクルーティングは、企業の想いを直接候補者に伝えられる「攻め」の採用手法として近年注目されています。自社の採用目標と予算に合わせて、これらのチャネルを最適に組み合わせることで、採用効率を最大化できるでしょう。

▼あわせて読みたい

スカウトメールの書き方から運用のコツまで、ダイレクトリクルーティングの成功の秘訣を詳しく解説しています。攻めの採用手法で、優秀な施工管理人材を獲得しましょう。

応募辞退を防ぐスピーディーな選考体験の提供

応募があっても、書類選考や面接日程の調整に時間がかかると、その間に候補者は他社の選考に進んでしまいます。応募から1営業日以内の連絡、面接後の合否連絡を3営業日以内に行うなど、社内で迅速な対応ルールを徹底しましょう。

また、オンライン面接を導入するなど、候補者の負担を軽減する工夫も有効です。候補者に「大切にされている」と感じてもらうことが、入社意欲を高め、選考途中の辞退を防ぐことに繋がります。

■施工管理派遣採用をお考えの企業様へ

建設業界でも同様の高いマッチング精度で、貴社が求める施工管理技士をご紹介できます。

▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら

4.採用ブランディングで武器になる「施工管理の魅力」3つの伝え方

採用競争を勝ち抜くには、仕事の魅力を候補者に響く形で伝える「採用ブランディング」が不可欠です。

魅力1:「社会貢献性の高さ」をプロジェクト実績と絡めて伝える

施工管理の最大の魅力は、地図に残る仕事を通じて社会に貢献できることです。この魅力を伝えるには、自社が手掛けた具体的なプロジェクト実績と絡めて語ることが効果的です。

自社のウェブサイトやパンフレットに、完成した建物の写真だけでなく、そこで働く人々の笑顔の写真を掲載することも、仕事の社会貢献性を直感的に伝える良い方法です。

「私たちが施工したこの橋のおかげで、地域の人々の生活がこれだけ便利になりました」というように、建造物が社会に与えた価値や人々の喜びをストーリーとして伝えましょう。

▼あわせて読みたい

自社の魅力を効果的に発信する採用ブランディングは、候補者から選ばれる企業になるための重要な戦略です。採用ブランディングの作り方から成功企業の事例まで、こちらの記事で詳しく解説しています。

魅力2:「給与水準と安定性」を具体的なキャリアモデルで示す

施工管理は、専門性が高い分、他業種と比較しても給与水準が高い傾向にあります。この経済的な魅力を伝える際は、単に初任給を提示するだけでなく、具体的なキャリアモデルと年収例を示すことが重要です。

「入社5年目、主任、年収600万円(1級施工管理技士資格手当含む)」のように、役職や保有資格と連動した収入の推移を示すことで、候補者は自身の将来像を具体的にイメージできるでしょう。

魅力3:「専門性の獲得」を資格取得支援や研修制度と結びつける

「手に職をつけられる」ことも、施工管理の大きな魅力です。この点をアピールするためにも、企業として社員のスキルアップをいかにサポートしているかを具体的に示しましょう。

■具体例

- 「施工管理技士の資格取得費は、全額会社が負担します」

- 「入社後3年間は、先輩がマンツーマンで指導するメンター制度があります」

- 「ベテラン社員が講師となり、資格試験の対策講座を社内で開催します」など

会社が成長を後押ししてくれるという安心感は、向上心の高い未経験者や若手にとって、魅力的に映ります。

5.施工管理の採用成功は、企業の未来を創る投資である

本記事では、施工管理の採用がなぜ難しいのか、その原因と採用難を乗り越えるための具体的な方法について解説しました。

施工管理の採用は、単なる欠員補充ではありません。企業の技術力を維持・向上させ、未来の成長を支えるための重要な「投資」です。

今回ご紹介した「待遇や働き方の改善」「魅力的な情報発信」「選考プロセスの最適化」といった取り組みは、一朝一夕に成果が出るものではないかもしれません。しかし、粘り強く実践し続けることで、求職者から「選ばれる企業」へと成長することができるでしょう。

■施工管理派遣採用をお考えの企業様へ

建設業界でも同様の高いマッチング精度で、貴社が求める施工管理技士をご紹介できます。

▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら