労働条件通知書は、企業が従業員に対して労働条件を明示するために法律で定められた重要書類です。近年、雇用形態の多様化に伴い、重要性はますます高まっています。適切な作成・運用は、労使間のトラブル防止だけでなく、企業のコンプライアンス遵守の証にもなります。

本記事では、労働条件通知書の基本から実務のポイント、トラブル防止策まで、人事労務担当者が押さえるべき要点を解説します。

- 労働条件通知書の法的位置づけと、絶対的明示事項・相対的明示事項の具体的な内容

- 新規採用時や労働条件変更時における適切な発行タイミングと対応方法

- トラブル防止のための作成・運用のポイントと実務上の注意点

1.労働条件通知書とは?基本的な役割と重要性

企業にとって、労働条件通知書は単なる法定文書以上の重要な意味を持ちます。労働条件通知書の基本的な定義から、法的要件、実務上の注意点まで、企業が押さえるべきポイントを解説します。

労働条件通知書とは?

労働条件通知書

企業が労働者に対して雇用条件を明示するために法的に義務付けられた書類

労働条件通知書は、法律によって定められており、雇用契約を締結する際に必ず交付しなければなりません。書面では、賃金、勤務時間、休日などの労働条件を明示し、労働者と雇用主との間で誤解やトラブルが生じることを防ぐ役割を担っています。

労働条件通知書は、企業が法令を遵守している証拠となるだけでなく、労働者にとっても自分の権利を確認し、安心して働ける環境を整えるためにも重要です。特に近年では、雇用形態の多様化が進む中で、労働条件通知書の正確な作成と交付がますます重要視されています。

法的な定義と位置づけ

労働条件通知書は、労働基準法第15条に基づいて交付が義務付けられている書類であり、雇用契約の基本的な内容を労働者に明示するものです。この法律では、賃金や労働時間などの必須事項を文書または電子媒体で労働者に通知することが求められます。

特に必須事項には、「契約期間」「就業場所」「業務内容」「基本賃金」「労働時間」などが含まれており、明確であることが法的に求められます。また、書面によって労働条件の証拠を残すことで、労使間のトラブル防止に役立ちます。

雇用契約書との違いと使い分け

労働条件通知書と雇用契約書は、どちらも雇用に関する情報を記載する点で似ていますが、明確な違いがあります。労働条件通知書は、労働基準法で交付が義務付けられた書類であり、企業が労働者に一方的に通知する形式で作成されます。一方、雇用契約書は、労働者と企業が互いに合意した内容を記載し、双方が署名または捺印することで成立する契約書類です。

労働条件通知書は、労働条件を通知することに特化しているため、法的に必要な事項のみを記載するのが一般的です。一方で、雇用契約書には、契約解除の条件や競業避止義務など、労働基準法で定められた事項以外の詳細な条項を含められます。このように、労働条件通知書は「通知」、雇用契約書は「契約」と使い分けられます。

労働条件通知書と雇用契約書の違い

| 項目 | 労働条件通知書 | 雇用契約書 |

|---|---|---|

| 法的性質 | 企業からの一方的な通知文書 | 労使双方の合意による契約文書 |

| 法的要件 | 労働基準法で交付が義務付け | 法的な作成義務なし |

| 記載内容 | 労働条件の基本的事項のみ | 労働条件+詳細な契約条項 |

2.労働条件通知書の作成・発行時期

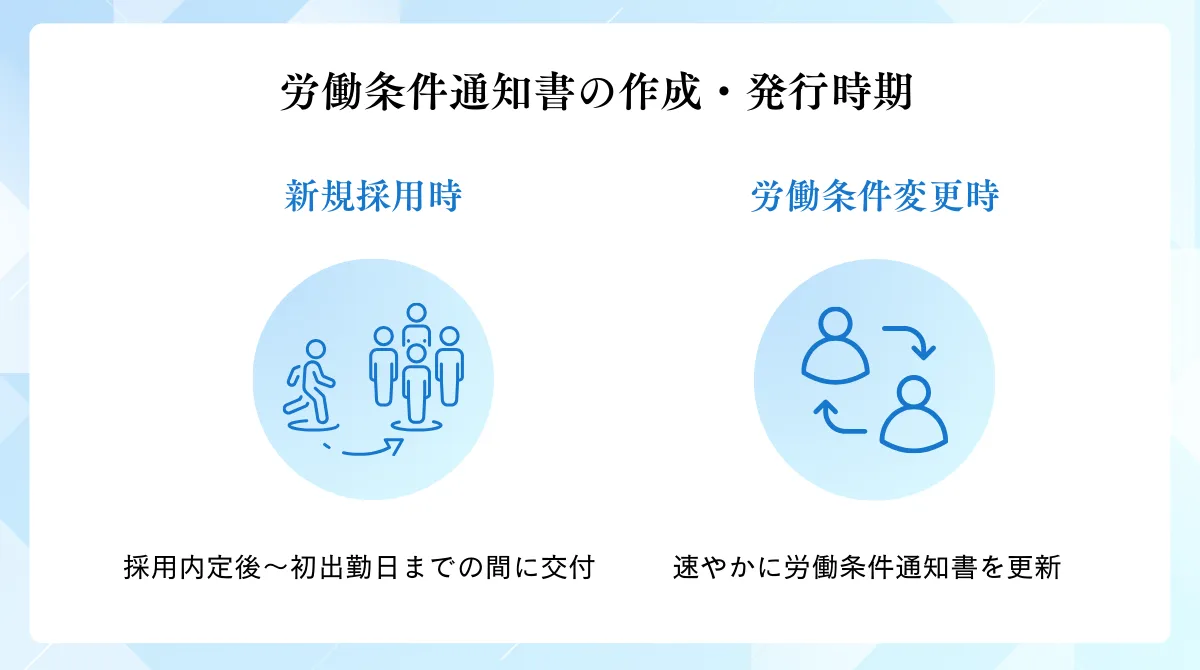

労働条件通知書を適切なタイミングで発行することは、労働基準法を遵守し、労使間の信頼関係を築くうえで非常に重要です。発行時期を守らなかった場合、トラブルの原因となり、企業側が法的責任を問われる可能性もあります。以下では、新規採用時や労働条件変更時の対応について具体的に解説します。

新規採用時の発行タイミング

新規採用時には、労働者が実際に業務を開始する前に労働条件通知書を交付しなければなりません。これにより、労働者は自分の働く条件を事前に確認し、納得したうえで業務を開始できるため、雇用に対する不安を軽減できます。

労働条件通知書は、採用内定後から初出勤日までの間に交付するのが一般的であり、紙面だけでなく、電子メールやクラウドサービスを活用した交付も認められています。特に、近年ではリモートワークの普及に伴い、電子化された労働条件通知書の需要が高まっています。

労働条件変更時の対応方法

労働条件が変更された場合にも、速やかに労働条件通知書を更新し、労働者に交付する必要があります。例えば、勤務時間の変更や賃金の改定、勤務地の異動が発生した際には、その内容を労働条件通知書に反映させ、労働者に通知する義務があります。変更内容を明確にせず業務を進めると、後にトラブルや労使間の対立につながりかねません。

また、労働条件の変更が労働者にとって不利益となる場合には、十分な説明と同意を得ることが重要です。労働条件通知書の交付は、単なる形式的な手続きではなく、労働者との信頼関係を構築するためにも必要です。

3.労働条件通知書の絶対的明示事項と相対的明示事項について

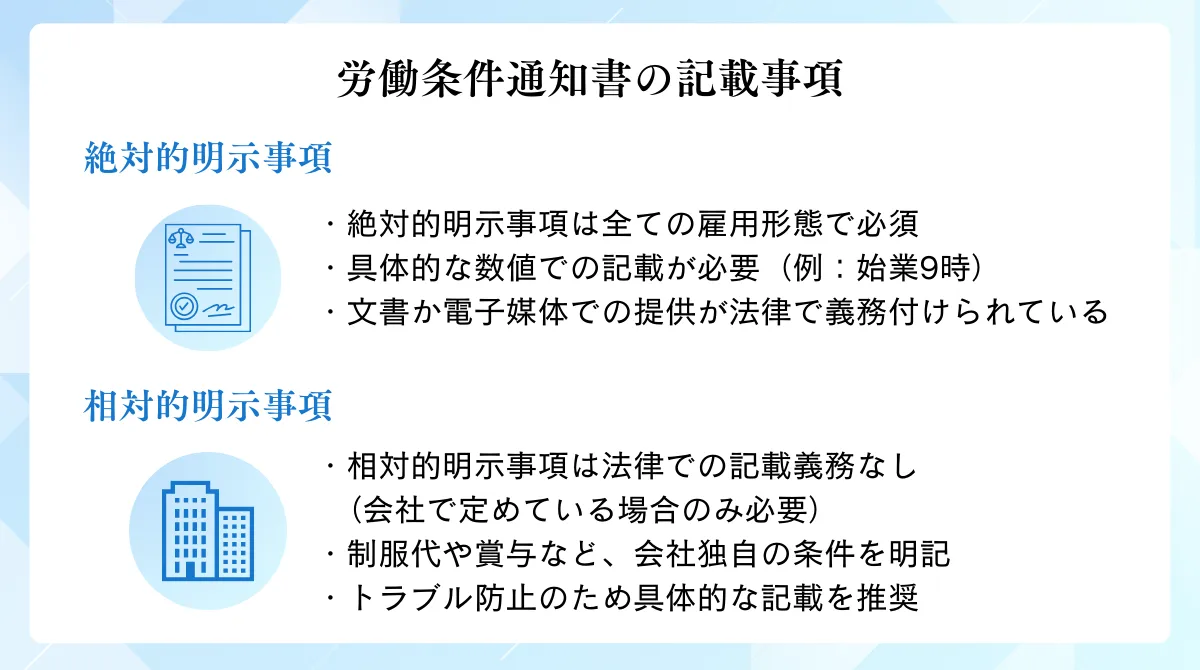

労働条件通知書は、労働基準法に基づき労働者に対して交付される書類ですが、その中には「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」という二つの区分が存在します。これらは、記載が必要な内容や状況がそれぞれ異なるため、正しく理解して対応することが重要です。

以下では、それぞれの内容や具体的な記載方法、注意すべき点について詳しく解説します。

絶対的明示事項の内容とは

絶対的明示事項とは、労働基準法第15条に基づき、すべての労働条件通知書に必ず記載しなければならない項目を指します。この事項は、労働者が雇用契約の基本条件を明確に理解し、不当な労働条件で働くことを防ぐ目的があります。具体的には、以下の項目が含まれます。

絶対的明示事項6つの内容

- 契約期間

- 期間が決まっている労働契約の更新の基準

- 就業場所および業務内容

- 労働時間(始業・終業時刻、休憩時間、休日、残業の有無など)

- 賃金の決定方法や計算方法、支払いの方法

- 退職に関する事項(解雇を含む)

参照元:厚生労働省|採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。

パートタイム労働者を雇用する場合、以下の事項が必要です。

- 昇給の有無

- 退職手当の有無

- 賞与の有無

- 相談窓口

上記の項目は、雇用形態にかかわらずすべての労働者に対して通知する必要があり、文書または電子媒体で提供することが法律で定められています。内容が不十分であったり、曖昧であったりする場合、後々のトラブルや法的責任を引き起こす可能性があります。そのため、正確かつ詳細に記載することが重要です。

参考:パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために|厚生労働省

相対的明示事項の内容とは

絶対的明示事項と異なり相対的明示事項の内容には記載の義務はありません。企業が条件を定めている場合には明示する必要がある、労働条件のことを指します。これらの事項を適切に記載することで、労働者と企業の間での認識のずれを防ぎ、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。具体的な相対的明示事項には以下の内容が含まれます。

相対的明示事項の内容例

- 昇給について

(頻度や条件、昇給額の算定方法) - 退職手当について

(支給される場合、適用範囲や計算方法、支払いの時期) - 年間の賞与や特別手当について

(支給の有無やその条件、支給時期) - 労働者が負担する費用について

(制服代や作業用品費、食費などの具体的な金額や徴収方法) - 職場の安全衛生対策・健康診断について

(健康診断の情報や) - 職務に関連する研修や教育について

(教育プログラムの有無、参加条件や費用負担) - 支援内容について

(労災保険の適用範囲や、業務外での疾病に対する支援) - 表彰制度や懲戒処分について

(内容、対象となる行為やその手続き) - 特別休暇について

(取得条件や手続き、病気休暇や育児休暇など)

参照元:厚生労働省|採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。

相対的明示事項は、労働者にとって労働条件を正確に理解するための重要な情報源です。労働者が安心して働ける環境を提供し、企業側も法令遵守と労使関係の円滑化を図ることが可能となります。各項目を分かりやすく具体的に示すことで、労使間のトラブル防止にもつながります。

記載方法の具体例と注意点

労働条件通知書には、決まった形式はありません。自身で作成する際には、法律を遵守しながら労働者にとって分かりやすい形式で記載することが重要です。記載方法としては、箇条書き形式や表形式を用いることで、視認性を高める工夫が求められます。

例えば、「労働時間」に関する項目では、「始業時刻:9時」「終業時刻:18時」「休憩時間:12時~13時」「所定労働時間:8時間」のように具体的に記載すると、労働者が条件を正確に把握できます。注意点としては、内容を曖昧に記載しないことです。

例えば、「賃金は基本給および手当を含む」といった記載ではなく、「基本給:20万円」「通勤手当:上限2万円」のように具体的な金額や条件を明記します。また、電子媒体で交付する場合には、労働者が内容を保存できる形式で、紙の交付と同等の効力を確保することが求められます。

なお、厚生労働省のホームページでは労働条件通知書の様式を配布しています。作成に不安がある場合は、こちらを活用するのがおすすめです。

関連URL:厚生労働省|主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)

4.実務担当者のための労働条件通知書、作成・運用のポイント

労働条件通知書は、労働者に対する労働条件の明示を行う書類です。しかし、作成や運用は手間がかかり、労働基準法に則った適切な管理が求められます。ここでは、実務担当者が効率的に労働条件通知書を作成し、運用するための具体的なポイントを解説します。

効率的な作成・交付の進め方

労働条件通知書を効率的に作成・交付するためには、ひな形の作成が重要です。雇用形態や職種ごとに異なるひな形を準備しておくことで、個別の条件に応じた迅速な対応が可能となります。例えば、正社員用、契約社員用、アルバイト用といった形で分けておけば、必要な項目を簡単に追加・変更でき、作業の負担を軽減できます。

また、作成の際には、記載内容の正確性を保つため、法的要件を再確認することが大切です。労働基準法で定められた絶対的明示事項や相対的明示事項を漏れなく記載し、内容の不備がないよう慎重に進める必要があります。

さらに、労働条件通知書は、入社日までに交付するのが基本であり、遅れがないようスケジュールを管理することも重要です。

電子化対応のポイント

近年では、ペーパーレス化の推進により、労働条件通知書を電子媒体で交付するケースが増えています。電子化を進める際には、法的要件を満たしつつ、労働者が不利益を被らないように配慮することが大切です。労働基準法では、電子交付を行う場合、労働者の同意を得ることが必須とされています。

クラウドサービスを活用すれば、労働者が自身の労働条件をいつでも確認でき、企業側も管理業務を効率化できます。ただし、システム選定の際には、セキュリティ対策が十分に施されていることを確認し、個人情報の保護に万全を期す必要があります。

書類の保管・管理における注意点

労働条件通知書の保管・管理は、企業としての信頼性を示すうえで欠かせない作業です。まず、法的に必要な保管期間を守ることが基本となります。労働基準法では、労働条件通知書を3年間保管することが義務付けられています。

また、紙媒体で保管する場合には、物理的な劣化や紛失を防ぐため、適切な保管場所を選ぶ必要があります。防湿性があり、アクセスが限定された場所に保管することで、情報漏えいのリスクも最小限に抑えられます。一方、電子媒体で保管する場合には、データのバックアップ体制を整え、万が一のシステム障害に備えなければなりません。

5.運送業における労働条件通知書の作成ポイント

運送業では、他の業種と比べて特有の労働条件が存在します。そのため、労働条件通知書の作成においても、運送業界特有の要件や労働基準を考慮する必要があります。特に、勤務形態や運行スケジュールに応じた労働条件の明示が求められるため、正確に記載することが重要です。ここでは、運送業における労働条件通知書の作成ポイントについて詳しく解説します。

運送業特有の労働条件の明示方法

運送業では、労働者が行う業務内容や勤務条件が他の業界に比べて多岐にわたります。例えば、トラックドライバーの場合、業務内容に「荷物の積み降ろし」や「運行管理」などが含まれる場合があります。このような具体的な業務内容を労働条件通知書に明記することで、労働者に対して業務範囲を明確に示せます。

また、長距離運転や深夜運転が必要な場合、その条件や特別手当についても具体的に記載することが大切です。例えば、「深夜勤務手当として基本給の25%を支給」や「長距離運行の場合、運行ごとに〇〇円を支給」など、金額や条件を明確にすることでトラブルの発生を防げます。

ドライバーの勤務形態に応じた記載例

運送業では、正社員、契約社員、パートタイム、アルバイトなど、多様な勤務形態が存在します。それぞれの勤務形態に応じた労働条件を正確に記載することが重要です。例えば、正社員の場合は月給制が一般的ですが、アルバイトの場合は時給制が適用されることが多いため、給与計算方法を分かりやすく記載します。

また、運送業特有の「変形労働時間制」や「フレックスタイム制」を適用する場合には、具体的な運用ルールの記載が必要です。「1カ月単位の変形労働時間制を採用し、月間の総労働時間は〇〇時間以内とする」といった形式で、労働者自身が勤務条件を正確に把握できるようにしましょう。

トラック運転者の労働時間等の改善基準告示との整合性

トラック運転者の労働条件を設定する際には、「トラック運転者の労働時間等の改善基準告示」を遵守する必要があります。この基準は、運送業の特性に基づき、労働時間や休息時間に関する最低限の規定を示したものです。例えば、1日の拘束時間が最大13時間(延長時は15時間まで)などのルールが含まれます。

参照元:厚生労働省|トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント(p.5)

6.労働条件通知書、トラブル防止と法的リスク管理

労働条件通知書は、労使間のトラブルを防ぎ、法的リスクを回避するために重要ですが、内容が不十分であったり、適切に交付されていなかったりする場合、労働者との間で訴訟問題に発展するリスクがあります。ここでは、トラブルを未然に防ぐための対応策や法的リスク管理について解説します。

労働条件通知書に関する訴訟事例

求人票で「期間の定めなし」「定年なし」と記載されていた条件を前提に雇用契約を締結しましたが、その後提示された労働条件通知書には「契約期間1年」「定年65歳」とされていました。

その際はやむなく署名捺印しましたが、契約期間満了で退職扱いされたため、地位確認と賃金支払いを求めて提訴しました。

実際の判決では以下の見解が示されています。

- 求人票記載の労働条件は、特段の合意がない限り契約内容として有効

- 労働条件通知書に基づく変更は、労働者の自由意思による同意が必要

本件では合理的な同意が認められず、労働条件の変更は無効と判断されました。

この事例から学べるのは、労働条件通知書の内容を明確に記載すべきという点です。特に、労働時間や賃金、業務内容に関する記載は、トラブル防止の観点からも徹底する必要があります。

労働条件の明示に加え、採用時に注意すべきポイント

採用時には、労働条件通知書を正確に交付するだけでなく、労働者とのコミュニケーションを通じて内容を十分に説明することが大切です。例えば、変形労働時間制や特定の手当については、通知書の交付だけでなく、口頭での説明を補足することで、労働者が誤解なく条件を理解できるようにします。

また、採用面接や契約締結の段階で、労働者の疑問点に丁寧に答えることも重要です。曖昧な表現を避け、具体的な条件を示すことで、双方の認識のずれを防げます。

7.トラブル防止のために正確な労働条件通知書を

労働条件通知書は、単なる法定書類ではなく、企業と従業員との信頼関係を構築する重要なツールです。適切な作成と運用により、労使間のトラブルを未然に防ぎ、健全な労使関係を維持することができます。特に近年は、働き方改革や雇用形態の多様化により、その重要性は一層高まっています。

人事労務担当者は、法的要件を満たしつつ、従業員にとってわかりやすい内容となるよう心がけましょう。また、電子化への対応など、時代の変化に応じた運用方法の検討も必要です。