近年、多くの企業で「組織の硬直化」が深刻な問題となっています。意思決定が遅く、新しい挑戦を避け、部署間の連携が取れない状態は「大企業病」と呼ばれ、企業規模に関係なく発生する可能性があります。

リクルートマネジメントソリューションズの調査では、自分の勤める企業が「大企業病である」と回答した人が約5割以上にのぼりました。放置すれば競争力低下や重大なトラブルにつながる危険性もあります。

本記事では、大企業病の症状から根本原因、具体的な対策方法まで、人事・総務担当者が知っておくべき知識を体系的に解説します。

参照:リクルートマネジメントソリューションズ「「大企業病」を患う組織の実態」

- 大企業病の初期症状をチェックリスト形式で把握し、問題が深刻化する前に対策できる

- コミュニケーション活性化や評価制度改革など、人材流出を防ぐ対策方法を習得できる

- 実際の改革事例を参考に、自社に適用可能な組織活性化手法を理解できる

1.大企業病とは何か?基本的な意味と特徴

近年、「大企業病」という言葉を耳にする機会が増えています。組織運営に携わる方にとって、自社の体質について考えるきっかけとなる重要な概念です。

大企業病の定義と名称の由来

大企業病とは、組織が大きくなり業績が安定することで、現状維持を何よりも優先し、新しいことにチャレンジしなくなる企業体質や企業風土のことを指します。

具体的には、意思決定のスピードが遅くなり、縦割り組織が強化され、社内事情を顧客ニーズよりも優先するような状態が生まれます。この状態が続くと、組織や従業員の成長が阻害され、「どうせやっても無駄だろう」という諦めの雰囲気が社内に蔓延してしまいます。

大企業だけでなく中小企業でも発生する

「大企業病」という名称から大企業特有の問題と思われがちですが、実際は企業規模に関係なく発生する可能性があります。

中小企業やベンチャー企業でも、急成長を経て組織が安定期に入ると同様の症状が現れることがあるのです。創業時の勢いが落ち着き、組織構造が複雑化する段階で、その兆候が見られるケースが多くなります。

組織の成長過程で業務が細分化され、ルールやマニュアルが整備される中で、徐々に硬直化が進むためです。

約5割の企業が認識している現状データ

リクルートマネジメントソリューションズが2015年に実施した「大企業病に関する実態調査」によると、約5割以上の回答者が「自社は大企業病である」と回答したそうです。

企業規模別で見ると、従業員10,000名以上の企業では7割が大企業病を認知している一方、それ以下の規模では企業間での認知度に大きな差は見られませんでした。

この結果から、大企業ほど大企業病への認識が高い傾向にある一方で、中小企業においても一定程度この問題が存在していることが分かります。

参照:リクルートマネジメントソリューションズ「「大企業病」を患う組織の実態」

▼あわせて読みたい

心理的安全性の欠如は、大企業病と同様に組織の硬直化を招きます。こちらの記事では、従業員が自由に発言できる組織風土の重要性を解説しています。

2.大企業病の初期症状をチェック|あなたの会社は大丈夫?

大企業病は突然現れるものではなく、段階的に症状が現れます。早期発見と対策のため、初期症状を正しく理解しておきましょう。

初期症状1|意思決定のスピードが遅くなる

大企業病の代表的な初期症状のひとつが、意思決定の遅さです。何かを決定するために多くの承認プロセスが必要となり、本来であればスピーディーに進められるはずの案件も長期間を要するようになります。

この状況では、市場の変化に素早く対応することが困難になり、競合他社に遅れを取るビジネス上の大きなリスクとなります。

決裁に関わる人が増えることで責任の所在も曖昧になり、トラブルが発生した際に誰も責任を取ろうとしない状況が生まれてしまいます。

初期症状2|新しいチャレンジを避けるようになる

組織が安定期に入ると、失敗のリスクを避けて現状維持を優先する傾向が強くなります。新しい取り組みには必ず失敗の可能性が伴うため、「失敗しないこと」が何よりも重要視される風潮が生まれるのです。

この結果、組織全体で減点主義的な考え方が浸透し、積極的にリスクを取ってチャレンジする人材が育たない土壌ができてしまいます。

イノベーションは失敗を恐れない挑戦から生まれるものですが、このような環境では新しいアイデアや改善提案が生まれにくくなってしまいます。

初期症状3|マニュアルやルールに過度に依存する

業務の標準化が進むにつれて、詳細なマニュアルやルールが整備されます。これらは一定の品質を保つためには必要ですが、過度に依存することで弊害が生まれます。

マニュアルに記載されていないことには対応できない、ルールに従うことが目的化してしまうといった状況が発生します。その結果、現場で起こる予期せぬ問題に対して臨機応変な対応ができず、顧客満足度の低下につながるケースもあるのです。

本来、マニュアルは業務をサポートするためのツールであるはずが、思考停止の原因となってしまうのです。

初期症状4|部署間のコミュニケーションが悪化する

組織が大きくなり業務が細分化されると、部署間の連携が取りにくくなります。各部署が自分たちの業務範囲にのみ集中するようになり、他部署の業務内容や課題に対する関心が薄れていくためです。

情報共有が不十分になることで、本来であれば部署間で協力すれば解決できる問題も、個別に対応せざるを得ない状況が生まれます。また、部署間での責任の押し付け合いが発生し、組織全体として最適な判断ができなくなってしまいます。

このような状況は、最終的に顧客サービスの質の低下や業務効率の悪化につながる重要な問題です。

■組織のコミュニケーション改善で人材定着率を向上

大企業病の予防には、組織内のコミュニケーション活性化が不可欠です。特に人材不足に悩む企業では、社内の風通しを良くすることで離職率を下げ、優秀な人材の定着を図ることができます。カラフルエージェントでは、組織活性化に貢献できる人材のご紹介も可能です。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

3.大企業病が進行するとどうなる

初期症状を放置すると、大企業病はさらに深刻な状態へと進行します。組織全体に与える影響も大きくなり、回復がより困難になるでしょう。

セクショナリズムが横行する

大企業病が進行すると、各部署が自分たちの利益のみを追求するセクショナリズムが横行するようになります。部署間での情報共有が極端に減り、他部署の取り組みに対して無関心になったり、時には妨害するような行動も見られるようになります。

全社的な目標よりも部署内での評価を優先し、部署の負担を最小限に抑えることが最重要課題となってしまうのです。この状況では、本来一つの組織として連携すべき部署同士が対立構造を生み出し、組織全体のパフォーマンスが大幅に低下してしまいます。

顧客ニーズより社内事情を優先する

大企業病の末期症状として深刻なのが、顧客ニーズよりも社内事情を優先するようになることです。社内での評価や保身を重視するあまり、本来の企業の存在意義である顧客への価値提供を忘れてしまうのです。

顧客からのクレームや要望があっても、「社内のルールだから」「前例がないから」といった理由で対応を拒否したり、顧客にとって不利益な判断を平然と行うようになります。

優秀な人材が流出し始める

現状維持を優先し、チャレンジができない組織では、優秀な人材のモチベーションが大幅に低下します。新しいアイデアを提案しても受け入れられない、成長の機会が与えられないといった状況が続くと、能力の高い社員から順番に他社への転職を検討するようになるのです。

特に若手や中堅の優秀な人材は、より挑戦的な環境を求めて組織を離れていきます。同時に、このような組織風土では新たに優秀な人材を採用することも困難になり、組織全体の能力が低下する悪循環に陥ってしまいます。

責任の所在があいまいになる

意思決定に多くの人が関わるようになると、何か問題が発生した際の責任の所在が曖昧になります。「みんなで決めたこと」「上からの指示」といった理由で、誰も明確な責任を取ろうとしなくなるためです。

このような状況では、問題の根本的な解決が困難になり、同じような問題が繰り返し発生する可能性が高くなるでしょう。

責任を取ることを避ける文化が浸透することで、リーダーシップを発揮する人材も育たなくなってしまいます。

▼あわせて読みたい

組織の問題が深刻化する前に、社内コミュニケーションの改善を目指しましょう。こちらの記事では、効果的なコミュニケーション手法について詳しく解説しています。

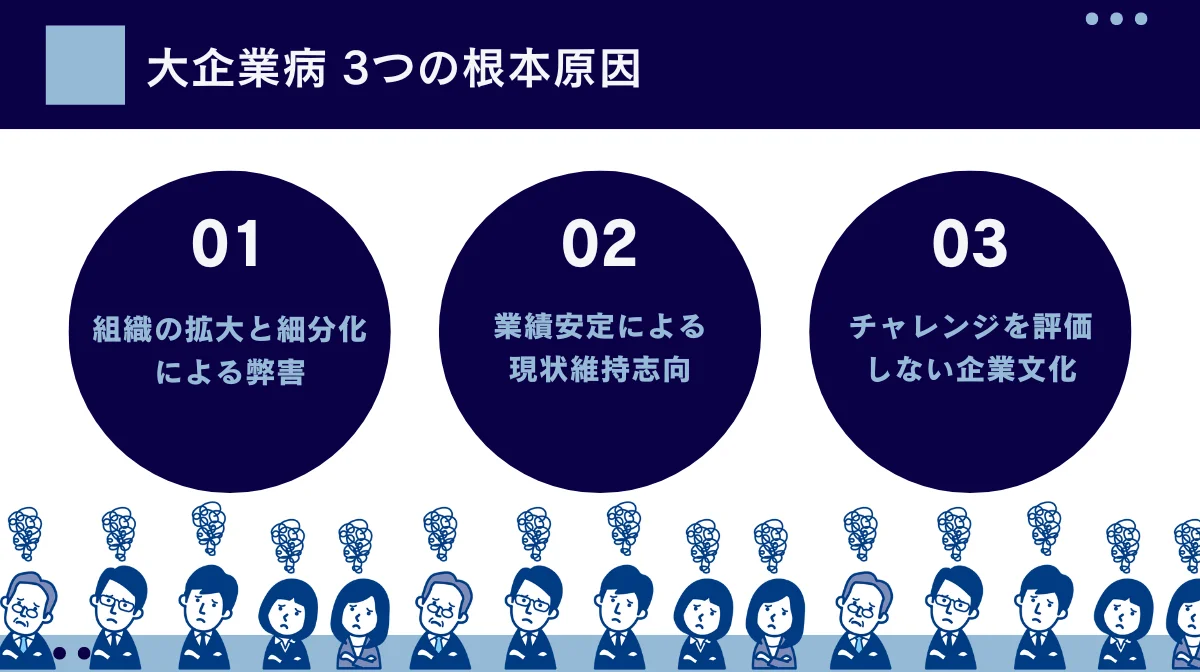

4.大企業病になってしまう3つの根本原因

大企業病の症状を理解したところで、なぜこのような状態に陥ってしまうのか、その根本的な原因を探ってみましょう。

組織の拡大と細分化による弊害

企業が成長し組織が拡大すると、必然的に業務の細分化が進みます。創業当初は少数精鋭で柔軟に対応できていた業務も、人数が増えるにつれて専門化・分業化が必要になるでしょう。

この過程で、各部署や個人の役割が明確に区切られ、「自分の仕事はここまで」という境界線が生まれます。また、組織が大きくなることで、創業時のミッションやビジョンが現場まで十分に浸透しなくなり、経営層と現場の間に認識のギャップが生じやすくなるのです。

様々な背景を持つ人材が組織に加わることで、価値観の多様化が進み、組織としての一体感を保つことが困難になります。

業績安定による現状維持志向

企業の業績が安定すると、社員の危機感が薄れ、現状を維持することに価値を見出すようになります。新しい取り組みには必ずリスクが伴うため、安定した収益を脅かす可能性のある変化を避けたいという心理が働くのです。

特に、過去の成功体験が強い組織では、「今のやり方で上手くいっているのだから変える必要はない」という考えに陥りがちです。その結果、短期的には安定をもたらしますが、長期的には市場環境の変化に対応できない脆弱な組織を作り上げてしまうのです。

安定期に入ると競合他社との差別化を図る必要性も感じにくくなり、イノベーションへの投資も消極的になってしまいます。

チャレンジを評価しない企業文化

多くの組織では、成功した取り組みは評価されますが、失敗に終わったチャレンジは適切に評価されないケースがほとんどです。人事評価制度においても、失敗のリスクを避けて安全な目標を達成することが高く評価される傾向があります。

結果として、組織全体が保守的になり、変化に対応する力を失ってしまうのです。

5.大企業病の影響とリスク

大企業病が組織に与える影響は一時的なものではありません。中長期的に企業経営に深刻な打撃を与える可能性があります。

競争力の低下と市場対応力の鈍化

大企業病に陥った組織では、意思決定のスピードが遅くなるため、市場の変化に素早く対応することができなくなります。

■具体的には…

- 新商品の開発に時間がかかり、競合他社に先を越されることが多くなる

- 顧客ニーズの変化を察知しても、適切なタイミングで対応できない、など

この結果、市場シェアの低下や収益性の悪化につながり、企業の競争優位性が失われてしまいます。特に変化の激しい現代のビジネス環境では、この対応の遅れが致命的となる可能性もあるのです。

従業員エンゲージメントの悪化

チャレンジが評価されない組織では、従業員のモチベーションが著しく低下します。自分のアイデアや提案が受け入れられない状況が続くと、仕事に対する熱意を失い、最低限の業務をこなすだけの状態になってしまうのです。

Gallup社の調査によると、従業員エンゲージメントが高い企業は、そうでない企業に比べて生産性や収益性が20%以上高いというデータもあります。エンゲージメントの悪化は、単なる士気の問題ではなく、直接的に企業の業績に打撃を与える経営リスクなのです。

優秀な人材ほどこのような環境に不満を感じ、より良い職場環境を求めて転職を検討するようになるでしょう。

参考:Qualtrics「職場における従業員エンゲージメントとは何か」

イノベーション創出力の停滞

現状維持を優先する組織風土では、新しいアイデアや革新的な取り組みが生まれにくくなります。失敗を恐れる文化が浸透することで、従来の方法から脱却することができず、同業他社との差別化も困難になるでしょう。

イノベーションは企業の持続的成長には欠かせない要素ですが、大企業病に陥った組織ではこの創出力が著しく低下してしまいます。

▼あわせて読みたい

従業員のモチベーション向上は大企業病の予防に効果的です。こちらの記事では、エンゲージメント向上のための具体的な手法をご紹介しています。

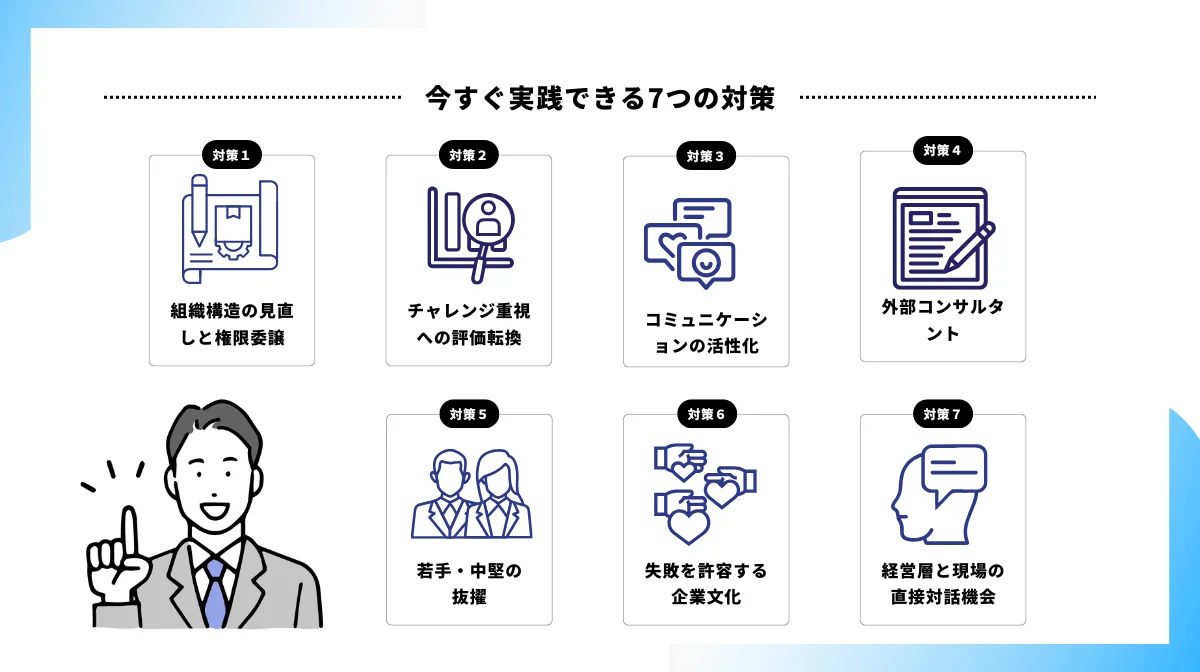

6.今すぐ実践できる7つの大企業病対策

大企業病の改善には体系的なアプローチが必要です。ここでは、すぐに実践できる具体的な対策方法を7つご紹介します。

【対策1】組織構造の見直しと権限委譲

大企業病の根本的な原因の一つである意思決定の遅さを改善するため、組織構造の見直しを行いましょう。決裁ルートを簡素化し、現場により多くの権限を委譲することで、スピーディーな対応を目指します。

■具体的には…

- 一定金額以下の案件については部長レベルで決定できるようにする

- 緊急時の対応については現場判断を優先するなど

また、プロジェクトベースでの組織運営を取り入れることで、部署の垣根を越えた柔軟な連携も期待できます。権限委譲を行う際は、同時に責任の明確化も重要であり、適切な範囲での自律的な判断を促進することが大切です。

【対策2】人事評価制度のチャレンジ重視への転換

従来の減点主義的な評価制度を見直し、チャレンジを積極的に評価する仕組みに変更しましょう。失敗したとしても、そこから得た学びや改善案を評価対象とすることで、リスクを恐れずに新しい取り組みに挑戦する文化を醸成します。

評価項目に「新規提案の数」や「改善活動への参加度」を加えたり、失敗事例から得た知見を共有することを評価するといった具体的な制度設計が重要です。

【対策3】部署間コミュニケーションの活性化

セクショナリズムを解消するため、部署間の情報共有と連携を強化する仕組みを導入しましょう。具体的には、以下のような取り組みが効果的です。

- 定期的な部署間ミーティングの開催

- 共通のプロジェクト管理ツールの活用

- 他部署との合同研修の実施など

また、部署を越えたローテーション制度を導入することで、組織全体への理解を深めることも目指せます。情報の透明性を高めるため、各部署の目標や進捗状況を全社で共有し、お互いの業務内容への理解を促進することも効果的です。

【対策4】外部コンサルタントによる客観的診断

内部だけでは気づきにくい問題を発見するため、外部の専門家による組織診断を実施しましょう。社内の慣習に縛られない第三者の意見は、根本的な問題の発見と解決策の立案に非常に有効です。

診断結果を基に、優先順位をつけた改善計画を策定し、段階的に実行していくことで、効果的な組織変革を進めることができるでしょう。

組織開発や変革の専門家は、客観的な視点から現状の課題を分析し、具体的な改善提案をしてくれます。

【対策5】若手・中堅の抜擢と責任付与

組織に新しい風を吹き込むため、若手や中堅社員を積極的に重要なポジションに抜擢し、責任のある業務を任せましょう。従来の年功序列的な人事配置を見直し、能力と意欲のある人材には年齢に関係なく機会を与えます。

新しい視点やアイデアを持つ若手社員が活躍することで、組織全体に刺激を与え、変化への対応力を高めることができるでしょう。

【対策6】失敗を許容する企業文化の醸成

チャレンジを促進するため、失敗を学習の機会として捉える企業文化を作りましょう。失敗事例を隠すのではなく、全社で共有し、そこから得られた教訓を活かす仕組みを構築することが重要です。

「失敗から学ぶ」ことを明確に評価し、同じ失敗を繰り返さないための改善策の立案を奨励します。また、経営陣自らが失敗談を共有することで、失敗に対する心理的なハードルを下げることも効果的です。

【対策7】経営層と現場の直接対話機会の創出

経営層と現場の距離を縮めるため、定期的な直接対話の機会を設けましょう。タウンホールミーティングや少人数での懇談会などを通じて、現場の声を直接経営陣に届ける仕組みを作ることが重要です。

これにより、現場の課題や提案が経営層に伝わりやすくなり、スピーディーな問題解決が目指せます。また、経営層の考えや方針も現場に直接伝わることで、組織全体の方向性を統一できるでしょう。

■組織改革をサポートする人材採用戦略

大企業病の改善には、新しい視点を持つ人材の採用も効果的です。組織に変化をもたらす多様な人材を確保することで、硬直化した企業風土を刷新できます。組織変革に適した人材のご紹介についてもご相談ください。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

▼あわせて読みたい

成功事例のように組織変革を進めるには、人材育成の視点も重要です。効果的な管理職育成の方法について詳しく解説しています。

7.大企業病によって起きた企業トラブル実例

大企業病がもたらす深刻な影響を理解するため、実際に発生した企業トラブルの事例をみておきましょう。

粉飾決算の背景にある組織風土

【事例】社内事情を優先するあまり粉飾決算などの不正行為が発生

業績悪化などを隠蔽しようとする経営陣の圧力に対して、現場が異論を唱えることができない組織風土が背景にある

また、部門間の連携不足も、一部の部署で行われている不正行為が他部署や監査部門に発見されにくい状況を作っている要因のひとつです。

責任の所在が曖昧な組織では、誰かが問題提起しても「自分の責任ではない」という姿勢で問題が先送りされ、最終的に取り返しのつかない状況に陥ってしまいます。このような不正は一度発覚すると企業の信頼失墜につながり、回復には長期間を要することになります。

データ改ざん事件と内向き志向

【事例】製造業において発生するデータ改ざん

顧客の安全よりも社内事情を優先する組織風土が背景にある

品質検査部門において基準値を満たさないデータが出た際に、顧客への影響を考慮するのではなく、社内での評価や納期を優先してデータを改ざんするケースが発生しています。

このような問題は、現場から経営陣への報告がスムーズに行われない組織構造や、失敗を許容しない企業文化が根本的な原因となっています。一度不正が常態化すると、「みんなやっているから大丈夫」という認識が広がり、問題がさらに拡大するため注意が必要です。

システム障害と部署間連携不足

【事例】金融機関などで発生する大規模なシステム障害

システム開発部門、運用部門、営業部門の間で十分な情報共有が行われず発生する

それぞれが自部門の都合を優先した結果、部署間の連携が不足し、リスクに関する情報が適切に共有されず、重大なトラブルにつながったケースです。

さらに、意思決定の遅れによって障害発生時の復旧対応が後手に回り、顧客に大きな迷惑をかけることも少なくありません。このようなトラブルは企業の社会的信用を著しく損なうため、絶対に避けなければなりません。

■組織のリスク管理体制強化で企業価値向上

大企業病によるトラブルを防ぐには、適切なリスク管理体制の構築が欠かせません。カラフルエージェントでは、組織のガバナンス強化に貢献できる経験豊富な人材の採用をサポートします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

▼あわせて読みたい

ストレスが蓄積しやすい環境では様々な問題が生じやすくなります。企業トラブルを未然に防ぐためには、従業員のメンタルヘルス対策も重要です。

8.大企業病は予防と早期対策が重要

大企業病は、企業規模を問わず発生し得るもので、放置すれば組織の競争力低下や深刻なトラブルにつながる危険な症状です。

しかし、適切な診断と対策を行えば改善は十分に可能です。重要なのは、現状を正しく把握したうえで、組織構造の見直し、評価制度の改革、コミュニケーションの活性化など、総合的なアプローチを継続的に実施することです。

失敗を恐れずチャレンジする文化を醸成し、変化に柔軟に対応できる組織を目指しましょう。

■健全な組織運営で持続的成長を実現

大企業病の予防と改善は、企業の持続的な成長に欠かせません。適切な人材配置と組織運営については、ぜひカラフルエージェントにご相談ください。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら