企業における最大の資産は「人材」です。その人材の状態を把握し、適切なサポートを提供することは、組織の持続的な成長において欠かせません。

パルスサーベイは、従業員の状態を「脈拍」のように定期的に測定し、リアルタイムで組織の健康状態を把握できる革新的な調査手法です。

本記事では、パルスサーベイの基本概念から導入メリット、効果的な活用法まで、人事・総務担当者に役立つ情報を詳しく解説します。従来の大規模調査とは一線を画すこの手法を理解し、社員満足度向上と組織の健全な発展につなげていきましょう。

- パルスサーベイの基本概念と従来の社員調査との違いについて

- パルスサーベイの効果的な活用シーンと具体的な運用方法について

- パルスサーベイを導入する際の注意点と組織改善につなげるステップについて

1.パルスサーベイの基本概念と特徴

企業経営において社員の状態を把握することは、組織の健全な発展に不可欠です。パルスサーベイはその課題を効率的に解決する手法として近年注目を集めています。本章では、パルスサーベイの基本的な概念と従来調査との違いについて詳しく解説していきます。

パルスサーベイとは?「脈拍」のように社員の状態を定期的にチェックする調査

パルスサーベイ(Pulse Survey)とは、その名称が示す通り、人間の脈拍(Pulse)のように定期的かつ頻繁に社員の状態を測定する簡易的な調査手法です。週1回から月1回程度の短いスパンで、5~15問程度の簡潔な質問を繰り返し行います。

この手法により、社員の満足度や心の健康状態、仕事へのエンゲージメントなどをリアルタイムで把握することができるのです。

定期的に社員の「脈」を測ることで、組織内の小さな変化や兆候を素早くキャッチし、適切な施策を講じることができるでしょう。また、質問数が少なく回答時間が短いため、社員への負担が少なく、高い回答率を維持しやすいというメリットもあります。

企業の規模や状況に合わせて柔軟に設計できるため、あらゆる組織に導入しやすい調査手法といえるでしょう。

従来の社員満足度調査との違いと特徴

従来の社員満足度調査と比較すると、パルスサーベイには明確な違いがあります。以下で見ていきましょう。

| 従来の 社員満足度調査 | パルスサーベイ | |

|---|---|---|

| 実施頻度 | 年に1~2回程度 | 短期間 |

| 設問数 | 数十問から成る大規模な質問票 | 簡素で少な目 |

| メリット | 広範囲の項目について詳細なデータを収集できる | タイムリーな状況把握が可能 解答者の負担が少ない データ収集から分析までのサイクルが短い |

従来の満足度調査とパルスサーベイは対立するものではなく、年次の大規模調査で全体的な傾向を把握し、パルスサーベイで日常的な変化を追跡するという補完的な関係で活用することも効果的です。

組織の目的や状況に応じて最適な調査方法を選択しましょう。

2.パルスサーベイを導入するメリット

パルスサーベイの導入は、単なる社員調査の手法の変更にとどまらず、組織全体の健全性と生産性の向上が期待できます。ここでは、パルスサーベイを導入する主要なメリットについて解説します。

リアルタイムで社員の満足度や課題を把握できる

パルスサーベイの最大のメリットは、社員の満足度や抱えている課題をリアルタイムで把握できる点です。週次や月次など短いサイクルで定期的に調査を行うことで、組織内の状況の変化を迅速に察知できます。

従来の年次調査では、問題が発生してから次の調査までに長い期間が空いてしまい、対応が遅れるケースが少なくありませんでした。しかし、パルスサーベイを活用すれば、社員の労働環境や待遇、人間関係などに関する満足度の変化をタイムリーに捉えることができます。

■例えば…特定のプロジェクトや組織変更後に社員の満足度が低下した場合

【従来の社員満足度調査】

実施までに不満が溜まり、仕事への意欲喪失や離職をまねく可能性がある

【パルスサーベイ】

早期にその兆候を把握し、原因を特定して対策を講じることが可能

このように、リアルタイムでの状況把握は、問題の早期発見と迅速な対応を可能にし、組織全体の健全性維持に大きく貢献するのです。

定期的なフィードバックの機会を設けることで、社員自身が自分の状態を振り返る機会にもなり、セルフマネジメントの意識向上にもつながります。

▼効果的な1on1の方法

1on1とは?以下の記事では、ドライバーのための1on1について、基本的な実施方法から具体的な活用ポイント、期待される効果まで解説しています。ぜひ参考にしてください。

エンゲージメント向上につながる

定期的なパルスサーベイの実施は、社員エンゲージメントの向上に大きく貢献します。

【エンゲージメントとは】

社員が組織や仕事に対して抱く愛着や熱意、貢献意欲のこと

パルスサーベイを通じて「会社が自分たちの声を聞いている」という実感を社員に与えることで、組織への信頼感と帰属意識が高まります。特に、調査結果に基づいて実際に改善アクションが取られることで、その効果はさらに高まるでしょう。

調査と改善のサイクルを繰り返すことにより、社員は自分の意見が組織変革に活かされる経験を積み、主体的に組織に関わる意識が芽生えます。ギャラップ社の調査によれば、エンゲージメントの高い組織は、生産性が14%向上し、離職率が51%低下するという結果も出ています。

また、エンゲージメント向上は、単に業務パフォーマンスの改善だけでなく、創造性やイノベーション力の向上にもつながります。社員が自発的に改善提案を行い、組織の課題解決に積極的に参画するようになるため、組織全体の活性化と成長に大きく寄与するのです。

このように、パルスサーベイは単なる現状把握のツールではなく、エンゲージメント向上を通じた組織変革の原動力となるのです。

参照:GALLUP「日本の雇用主が直面する人材確保の課題」

▼社員のエンゲージメントを上げるコツ

以下の記事では、エンゲージメントサーベイの基礎知識から導入手順、活用方法まで解説しています。組織改善に向けた具体的なアプローチ方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

低コストで高い効果を得られる

パルスサーベイは、従来の大規模な社員満足度調査と比較して、低コストで高い効果を得られるという大きなメリットがあります。

理由は以下の通りです。

- 社内担当者だけで運用できる

調査票の設計や分析に専門的な知識が必要な従来の調査とは異なり、パルスサーベイは質問が少なく簡潔なため、社内の担当者だけで運用できる場合が多いです。外部コンサルタントに依頼する必要がないため、コスト削減につながるでしょう。 - オンラインツールの活用

オンラインツールを活用すれば、調査の配布から回収、集計、分析までの一連のプロセスを効率化できるため、担当者の工数を大幅に削減できます。 - 採用コスト削減や生産性低下の抑制

問題の早期発見・早期対応が可能になり、社員の不満が蓄積する前に解決できるため、長期的には離職防止や生産性低下の抑制によるコスト削減効果も期待できます。

離職の兆候となる特徴的な回答パターンを分析することで、離職リスクの高い社員を事前に特定し、重点的なフォローを行うことも可能です。

社員の離職に伴うコストは、新たな人材の採用費用や教育・研修にかかる費用、生産性の低下などを含めると、数百万円にも上るといわれています。

このように、パルスサーベイは初期投資と運用コストが低い一方で、組織に大きな価値をもたらす費用対効果の高いツールだといえるでしょう。導入障壁が低いため、まずは小規模なトライアルから始めることも可能です。

■ドライバーの人材不足にお悩みなら…

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

3.パルスサーベイの効果的な活用シーン5選

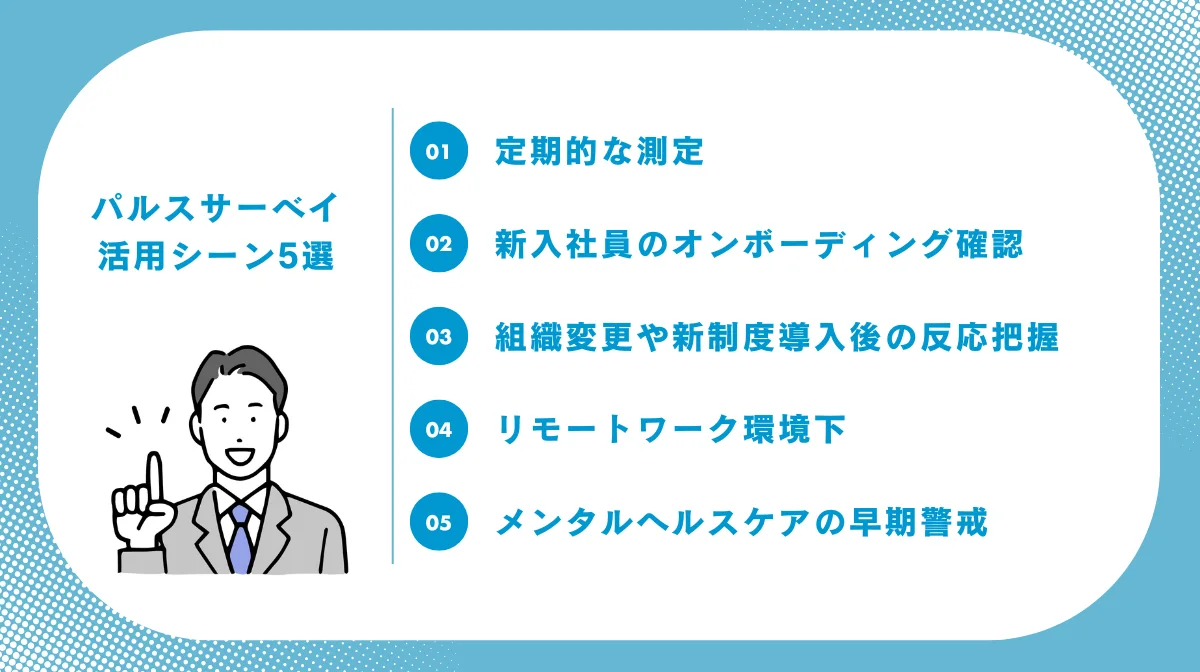

パルスサーベイは、定期的に実施するだけでなく、特定の組織イベントや変化に合わせて戦略的に活用することで、より価値のある情報を得ることができます。ここでは、パルスサーベイが特に効果を発揮する5つの活用シーンについて詳しく解説します。

定期的な社員満足度・エンゲージメントの測定

パルスサーベイの最も基本的かつ重要な活用シーンは、定期的な社員満足度とエンゲージメントの測定です。週次、隔週、または月次など一定の間隔で継続的に調査を実施することで、組織の健全性を示す重要な指標の推移を時系列で把握することができるでしょう。

「仕事にやりがいを感じているか」「自分の意見が尊重されていると感じるか」「キャリア成長の機会は十分か」といった基本的な質問を定点観測することで、組織全体または部署ごとの傾向を把握できます。

特に、スコアの急激な変化は重要なシグナルとなります。

■例えば…

特定の部署でエンゲージメントスコアが突然低下した場合

▼

背景にある要因(リーダーシップの変更、プロジェクトの困難さなど)を早期に特定し対応することができる。

定期測定によって得られたデータは、人事施策の効果測定や組織改善の指標として活用できるほか、経営陣への報告資料としても価値があります。また、業界や全国平均といった外部ベンチマークと比較することで、競争優位性を高めるための施策立案にも役立てられるでしょう。

新入社員のオンボーディング状況の確認

新入社員の早期離職は企業にとって大きな損失です。採用や育成コストが回収できないだけでなく、組織の活力や既存社員のモチベーションにも悪影響を及ぼします。パルスサーベイを活用し、新入社員のオンボーディング(組織への適応)プロセスを効果的に支援しましょう。

パルスサーベイを通して定期的に「必要な情報やサポートは得られているか」「仕事の期待値を理解しているか」「職場環境に適応できているか」といった質問を行うことで、新入社員が抱える不安や課題を早期に把握し、適切なサポートが提供できます。

これにより、新入社員がスムーズに組織に馴染み、早期に戦力化することを促進できるのです。また、入社後3ヶ月、6ヶ月、1年などの節目でより詳細な調査を行い、オンボーディングプログラムの効果を測定することも有効です。

得られたデータを分析することで、オンボーディングプロセスの改善点を特定し、将来の新入社員受け入れ体制の強化につなげることができるでしょう。

効果的なオンボーディングは離職率の低減に直結するため、パルスサーベイの戦略的活用は人材定着に大きく貢献します。

▼オンボーディングについて詳しく

以下の記事では、オンボーディングの基礎から実践まで、人材育成のノウハウを解説しています。具体的な導入事例と成功のポイントもわかりやすく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

組織変更や新制度導入後の反応把握

組織変更や新しい制度の導入は、社員の反応や受け入れ状況を継続的に把握することが成功の鍵となります。パルスサーベイは、こうした変革期における社員の反応をリアルタイムで測定する理想的なツールです。

例えば、新しい評価制度の導入、組織再編、オフィス移転、リモートワークポリシーの変更など、重要な変更が行われた際に、直後から定期的に調査を実施することで、社員の理解度や受容度、懸念点などを把握することができます。

■具体的には…

以下のような質問を通じて、変革の浸透度や課題を早期に特定します。

- 新制度の目的を理解しているか

- 変更により業務に支障は生じていないか

- 変更によってどのような影響を感じているかなど

変更直後は週次で調査を行い、状況が安定してきたら月次に切り替えるなど、状況に応じて頻度を調整することも効果的です。得られた情報は、追加の説明会やサポート、制度の微調整など、必要な対応策を講じるための貴重な判断材料となります。

また、肯定的な反応が見られた点は社内に共有して強化し、変革の推進力として活用することもできます。このように、組織変更や新制度導入時のパルスサーベイ活用は、変革の成功確率を高め、移行期間のネガティブな影響を最小化するために極めて重要な役割を果たします。

リモートワーク環境下でのチーム状態モニタリング

リモートワークの普及により、従来の対面でのコミュニケーションが減少し、社員の状態把握が難しくなっています。パルスサーベイは、こうした物理的距離がある環境下でチームの健全性を維持するための重要なツールとなります。

■具体的には…

リモートワーク特有の課題である孤独感やコミュニケーション不足、ワークライフバランスの乱れなどを早期に検知するため、以下のような質問が効果的です。

- チームとの連携は円滑か

- 必要な情報にアクセスできているか

- 仕事とプライベートの境界を適切に管理できているかなど

また、「リモートワーク環境で特に困っていることは何か」といった自由記述式の質問を組み合わせることで、より具体的な課題を把握することができます。

調査結果から、コミュニケーションツールの導入やオンラインミーティングの頻度調整など、リモート環境の改善策を導き出しましょう。調査結果を共有し、チーム全体でディスカッションする場を設けることで、社員自身による問題解決を促進することも可能です。

在宅勤務では上司が部下の変化に気づきにくいため、パルスサーベイを通じたデータ駆動型の状態把握は、特にマネージャーにとって貴重な情報源となるでしょう。

リモートワークが定着した現代においては、パルスサーベイを活用した継続的なモニタリングが、チームの生産性と社員のウェルビーイング維持に不可欠となっています。

メンタルヘルスケアの早期警戒システムとして

社員のメンタルヘルス問題は、早期発見と対応が何よりも重要です。パルスサーベイは、メンタルヘルスリスクの早期警戒システムとして非常に有効です。

週次や隔週に匿名で回答できる「現在のストレスレベルはどの程度か」「十分な休息が取れているか」「仕事量は適切か」「サポートを必要としているか」といった質問を行うことで、組織全体や特定部署におけるメンタルヘルスの傾向を把握できます。

例えば、特定の部署で継続的にストレススコアが高い場合、業務量の調整や追加リソースの投入など、組織レベルでの対応を検討できるでしょう。

また、全体的な傾向だけでなく、個人レベルでの変化を把握するための仕組みも重要です。例えば、「サポートを必要としている」と回答した社員に対しては、カウンセリングサービスの案内など、適切なフォローアップを行う体制を整えておきましょう。

また、継続的な調査により、季節変動や事業サイクルとメンタルヘルス状態の相関を分析することもできます。例えば、決算期や繁忙期にストレスレベルが上昇する傾向が見られれば、その時期に向けた事前対策を講じることが可能です。

このように、パルスサーベイをメンタルヘルスケアのツールとして活用することで、社員の健康維持と生産性の向上、そして長期的な人材確保につながる健全な組織文化の醸成を実現できます。

▼社員のメンタルヘルスを守る方法

以下の記事では、運送業界におけるドライバーのメンタルヘルス対策について、ストレス要因の把握から具体的な支援プログラムまで人事担当者向けに詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

4.パルスサーベイの質問設計と運用ポイント

パルスサーベイの効果を最大化するためには、単に調査を実施するだけでなく、適切な運用ポイントを理解し実践することが重要です。運用の基本原則を理解し、自社の状況に合わせたカスタマイズを行うことで、社員と組織の双方にとって価値ある調査を実現しましょう。

頻度と質問数の適切なバランス

パルスサーベイの効果を最大限に引き出すためには、調査頻度と質問数のバランスが非常に重要です。頻度が高すぎると「調査疲れ」を引き起こし回答率が低下する一方、低すぎると状況変化の把握が遅れてしまいます。

一般的には、週1回から月1回の頻度が推奨されますが、組織の状況や目的に応じて調整してください。

■例えば…

以下のように、柔軟な運用も効果的です。

- 組織変革期や危機的状況→週次調査

- 安定期→隔週や月次

- 特定のイベント(制度変更、オフィス移転など)の前後→集中的に調査

- 通常期→頻度を下げる

質問数については、5~15問程度が理想的です。これは、回答に要する時間が2~3分程度になるよう設計されています。

質問数が多すぎると回答への負担が増大し、回答率や回答の質が低下する恐れがあります。特に、頻度が高い調査では質問数を少なく抑えることが重要です。例えば、週次調査では5問程度、月次調査では10~15問程度とするといった調整を行いましょう。

また、毎回同じ基本質問に加え、特定のテーマに関する質問を1~2問ローテーションで組み込むといった工夫も有効です。最適な頻度と質問数は組織文化や社員の性質によっても異なるため、パイロット実施での反応を見ながら調整していくことが望ましいでしょう。

基本となる5つの質問カテゴリー

効果的なパルスサーベイを設計するためには、基本的な質問カテゴリーを理解しておくことが重要です。以下の5つのカテゴリーをバランスよく含めることで、組織の健全性を多角的に測定することができます。

- 仕事の満足度

「現在の仕事にやりがいを感じているか」「自分の強みや能力を活かせているか」など - チームとの関係性

「チーム内の協力関係は良好か」「上司から適切なフィードバックを得ているか」など - 成長とキャリア発展

「成長やスキル向上の機会は十分か」「キャリアパスが明確か」など - 組織への信頼と帰属意識

「会社の方針や決定に信頼を感じるか」「組織の一員であることに誇りを持っているか」など - ワークライフバランスと健康

「業務量は適切か」「十分な休息がとれているか」など

これらのカテゴリーをカバーする基本質問セットを作成し、継続的に測定することで経時変化を追跡できます。

また、各カテゴリーの質問は、組織特有の状況や課題に合わせてカスタマイズすることが重要です。例えば、リモートワーク環境では「コミュニケーションの質」に関する質問をより重視するなど、状況に応じて調整してください。

回答のしやすさを考慮した質問設計のコツ

パルスサーベイの成功は、高い回答率と正直な回答内容にかかっています。そのためには、回答のしやすさを最優先に考えた質問設計が不可欠です。以下で、ポイントを見ていきましょう。

【POINT1】質問は明確で具体的であること

曖昧な表現や専門用語、二重否定などは避け、誰もが同じように理解できる簡潔な文言を心がけましょう。

例えば…「職場環境に満足していますか?」→「現在のオフィス環境は、あなたの業務に適していますか?」

【POINT2】回答形式の工夫

5段階や7段階のチェック評価は回答しやすく、かつ数値化しやすいため広く用いられています。また、Yes/No形式の二択質問や、NPS(推奨度)を測る0~10のスケールなど、質問の性質に合わせて適切な回答形式を選びましょう。

【POINT3】必要に応じて自由記述欄を設ける

定量的なスコアだけでは把握できない具体的な課題や提案を収集できますが、全ての質問に自由記述を求めると回答負担が増大するため、数問に1問程度の割合で導入するのが望ましいです。

【POINT4】調査をモバイルフレンドリーにする

スマートフォンやタブレットでも回答しやすいデザインにすることで、通勤時間や休憩時間など、いつでもどこでも回答できる利便性を提供できます。

【POINT5】質問の順序を考慮する

一般的な質問から具体的な質問へ、ポジティブな内容からネガティブな内容へと進めるのが通例です。

回答者の心理的負担を軽減する質問設計により、より正確で有用なデータを収集することができます。

有効性を高める質問例と運用ポイント

パルスサーベイの有効性を高めるためには、適切な質問設計と運用方法の両面からのアプローチが重要です。以下で具体的に見ていきましょう。

有効性の高い質問例

まず、有効性の高い質問についてご紹介します。質問を作る際の参考にしてください。

- 最近の1週間、仕事にやりがいを感じましたか?

- あなたの意見や提案は組織内で尊重されていると感じますか?

- 現在の業務量は適切だと思いますか?

- 上司から十分なサポートを得られていますか?

- 最近、仕事で成長を実感する機会がありましたか?など

また、変化を捉えやすくするために、「前回の調査以降、チーム内のコミュニケーションは改善しましたか?」といった比較を促す質問や、「今週、仕事で最も嬉しかったこと/困ったことは何ですか?」といった具体的なエピソードを引き出す質問も効果的です。

効果的な運用ポイント

運用面では、まず調査結果の迅速なフィードバックが重要です。調査後、できるだけ早く結果を共有し、特に問題点については具体的な改善アクションを示すことで、「声を上げることで変化が起きる」という実感を社員に与えることができるでしょう。

また、アンケート実施時には明確な目的を伝え、過去のフィードバックに基づいて実施した改善策も併せて共有することで、調査の意義を理解してもらうことが大切です。

最後に、調査結果を単なるデータ収集に終わらせず、具体的な対話や改善のきっかけとして活用することが、パルスサーベイの価値を最大化する鍵となります。

■ドライバーの人材不足にお悩みなら…

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

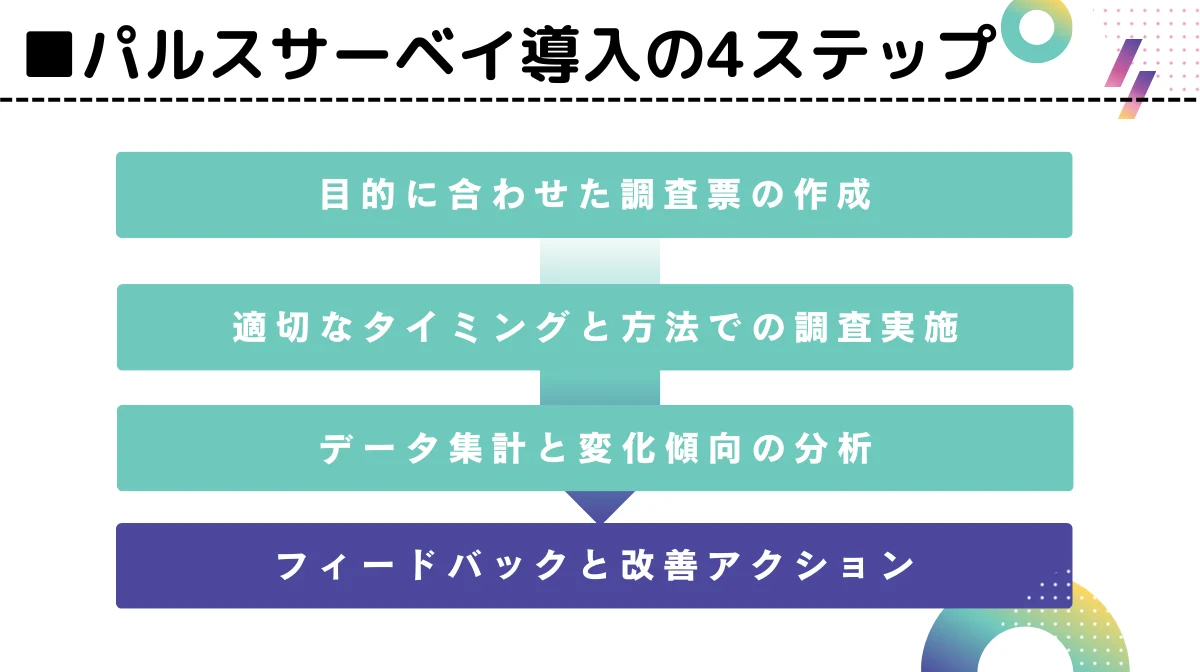

5.パルスサーベイ導入の4ステップ

パルスサーベイは、準備から実施、分析、そしてアクションまでの一連のプロセスを体系的に進めることで、調査から最大限の価値を引き出すことが可能です。この章では、パルスサーベイを成功させるための4つの重要なステップについて詳しく解説します。

STEP1: 目的に合わせた調査票の作成

パルスサーベイの第一歩は、明確な目的設定と、それに基づいた調査票の作成です。

まず、「何を知りたいのか」「得られた情報をどのように活用するのか」を明確にしましょう。例えば、全般的な社員満足度の測定、特定の組織変更の影響評価、メンタルヘルスのモニタリングなど、目的によって調査内容は大きく異なります。

目的が明確になったら、それに合わせた質問を厳選します。質問は簡潔で理解しやすい表現を用い、5~15問程度に抑えることが理想的です。基本的には5段階や7段階評価を主体に、必要に応じて自由記述欄を設けるとよいでしょう。

調査票の設計では、「毎回固定の基本質問」と「目的に応じた追加質問」を組み合わせる方法が効果的です。基本質問を継続的に測定することで経時変化を追跡しつつ、追加質問で特定のテーマを掘り下げることができます。

また、質問の順序も重要です。一般的な質問から具体的な質問へ、ポジティブな内容からネガティブな内容へと進めることで、回答者の心理的負担を軽減できます。

パイロット調査を実施して数名の社員から意見をもらい、質問の分かりやすさや回答のしやすさを確認するとよいでしょう。

最後に、調査の目的や匿名性の保証、結果の活用方法などを明記した導入文を作成することで、社員の理解と協力を得やすくなります。調査票の作成段階から十分な検討を行うことで、後の分析やアクションがより効果的になるでしょう。

STEP2: 適切なタイミングと方法での調査実施

調査票が完成したら、次に重要なのはタイミングと方法です。

実施タイミングについては、社員の業務サイクルを考慮しましょう。例えば、月曜日の朝や金曜日の夕方などの忙しい時間帯や、繁忙期や決算期などは避けるべきです。定期的な調査の場合は、毎回同じ曜日・時間帯に配信することで、社員の習慣化を促すことができます。

配布方法としては、Eメール、社内イントラネット、専用のサーベイツール、チャットツールなど、社員が日常的に使用しているコミュニケーションチャネルを活用するとよいでしょう。

調査配布時には、調査の目的と重要性、所要時間、回答期限、匿名性の保証について明確に伝えます。また、過去の調査結果に基づいて実施した改善策も併せて共有することで、「声を上げることで実際に変化が起きる」という実感を与えることができるでしょう。

回答期限は3~5営業日程度が一般的ですが、週次調査の場合は1~2日と短めに設定することもあります。回答率を高めるためには、部門長から調査参加の呼びかけを行う、簡単な謝礼や抽選などのインセンティブを設けるといった工夫も効果的です。

STEP3: データ集計と変化傾向の分析

調査の回答が集まったら、次はデータの集計と分析です。この段階では、単なる数値の羅列ではなく、組織の状態や課題を的確に捉えるための意味ある分析が求められます。

まず基本的な集計として、質問ごとの平均値、中央値、回答分布などの基礎統計量を算出します。これらのデータは、全体、部署別、役職別など、様々な切り口で集計することで、より詳細な状況把握が可能です。

また、パルスサーベイの真価は単回の調査結果だけでなく、経時的な変化の把握にあります。前回や前月との比較、トレンド分析などを通じて、スコアの上昇・下降傾向や特定のイベント(組織変更、新制度導入など)との相関を分析しましょう。

定量データだけでなく、自由記述回答の分析も重要です。テキストマイニングやキーワード分析を活用して、定量データでは把握できない具体的な課題や改善提案を抽出します。

分析の際は、単に問題点を見つけるだけでなく、ポジティブな変化や成功事例も積極的に特定し、それを組織内で共有・展開することも意識してください。

データ分析は専門的なスキルを要するため、必要に応じて人事アナリティクスの専門家や外部コンサルタントの支援を得ることも検討しましょう。

調査結果と業績指標(離職率、生産性など)との相関を分析することで、パルスサーベイの経営上の意義を明確化することも有効です。適切な分析により、次のステップとなる具体的なアクションの方向性が明確になるでしょう。

STEP4: フィードバックと改善アクション

パルスサーベイの最も重要なステップは、調査結果に基づく具体的なフィードバックと改善アクションです。このプロセスなくして、調査は単なるデータ収集に終わってしまいます。

まず、調査結果を適切な形で社員に共有することが重要です。全体的な傾向や主要な発見、前回からの変化などを視覚的にわかりやすくまとめ、可能な限り速やかに(理想的には調査完了から1週間以内に)フィードバックします。

透明性を保つことで、社員の信頼感と次回調査への参加意欲を高めることが狙いです。

次に、結果を踏まえた具体的な改善アクションを策定します。全ての課題に同時に取り組むことは現実的ではないため、優先度の高い2~3項目に焦点を絞ることが効果的です。改善アクションは具体的で測定可能、かつ実現可能なものである必要があります。

■例えば…

「コミュニケーション不足」という課題に対して、「毎週15分のチームミーティングを導入する」など

アクションの実施後は、次回のパルスサーベイでその効果を測定し、必要に応じて施策の調整を行います。このPDCAサイクルを継続的に回すことで、組織は持続的な改善の文化を醸成することができるのです。

▼フィードバックを効果的にする方法

以下の記事では、フィードバックの基本から実践的なテクニックまで解説しています。効果的な伝え方と受け方のポイントを、具体例を交えて紹介します。ぜひ参考にしてください。

6.パルスサーベイ導入の注意点と成功のポイント

パルスサーベイは適切に導入・運用されれば強力なツールとなりますが、成功のためには考慮すべき重要な要素があります。この章では、パルスサーベイ導入時によくある課題や失敗を避け、持続可能な仕組みとして定着させるためのポイントについて解説します。

匿名性の確保と信頼関係の構築が重要

パルスサーベイの成功において、最も重要な要素の一つが回答の匿名性の確保です。社員が自分の意見や感情を正直に表明するためには、回答が自分自身に不利益をもたらさないという安心感が不可欠です。

パルスサーベイを実施する際は、以下のポイントに注意して匿名性を確保しましょう。

- 調査システムの技術的に匿名性の担保をする

質問の導入などで、個人を特定できる情報(名前、メールアドレスなど)は収集せず、ID等による追跡も行わないことを明確に伝える。 - 人口統計学的質問に配慮する

小規模な組織や部署では、人口統計学的質問(年齢層、役職、勤続年数など)の組み合わせから個人が特定される可能性があるため、そうした質問は最小限に抑えるか、報告時にはグルーピングを大きくする。

社員が本当に「安心して回答できる」と感じるためには、組織内の信頼関係の構築が不可欠です。

調査結果が人事評価や処遇に直接影響しないことを保証し、過去の調査結果に基づいて実際に改善アクションが取られた実績を示しましょう。

匿名性と信頼関係の構築は一朝一夕にはできません。経営層から現場管理職まで、組織全体でパルスサーベイの価値を理解し、結果を建設的に活用する文化を醸成することが、長期的な成功の鍵となります。

継続性と結果の活用が効果を左右する

パルスサーベイの真価は、単発の調査ではなく継続的な実施と、その結果の効果的な活用にあります。以下で詳しくみていきましょう。

継続的な実施のポイント

パルスサーベイを無理なく継続的に取り組むためには、以下のポイントを意識することが重要です。

- 【担当者の負担軽減】

調査プロセスの標準化と効率化をしましょう。

調査配信から集計、分析、報告までの一連の流れを可能な限り自動化し、担当者の負担を軽減することが持続可能な運用の鍵となります。 - 【経営層のコミット】

パルスサーベイを「一時的なプロジェクト」ではなく「経営の基本インフラ」として位置づけ、必要なリソースを確保してください。

パルスサーベイは、一貫した質問項目と頻度で長期にわたって調査を実施することが重要です。これにより、経時的な変化や傾向を捉えることが可能になり、組織の健全性を測る信頼性の高い指標となるのです。

効果的な結果の活用方法

パルスサーベイは、単にデータを収集するだけでなく、そこから具体的なアクションにつなげることが重要です。調査結果を速やかに分析し、優先度の高い課題に対して具体的な改善策を講じること、そして進捗と成果を社員に共有することが、価値を最大化します。

また、調査結果を組織の意思決定プロセスに組み込むことも効果的です。例えば、四半期ごとの経営会議でパルスサーベイの結果を定点レビューし、必要な経営資源の配分や方針決定に活用するといった仕組みを作ることで、「データドリブン」な組織文化を醸成できます。

■データドリブン(data-driven)とは

意思決定や行動を主観や経験ではなく、データに基づいて行う考え方や手法のこと。直訳すると「データに駆動される」。

さらに、部門管理職がチームの結果を活用できるよう、適切なトレーニングやサポートを提供することも重要です。継続性と結果の効果的活用を両立させることで、パルスサーベイは組織変革の強力な触媒となり得るのです。

■ドライバーの人材不足にお悩みなら…

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

7.パルスサーベイ導入におすすめのツールと選び方

現在、市場には様々なパルスサーベイツールが存在し、機能や価格帯も多岐にわたります。この章では、導入を検討している担当者のために、代表的なツールの紹介と、自社に最適なツールを選ぶための基準を解説します。

導入しやすい国内外のおすすめツール

パルスサーベイ実施に活用できるツールは多数存在しますが、ここでは特に導入しやすく機能性の高い国内外のおすすめツールを紹介します。

【国内ツール】

■モチベーションクラウド

日本企業の組織文化に合わせた設計。エンゲージメント診断機能や1on1ミーティング支援機能を備え、結果のビジュアル化も優れている。

■wevox

日本企業向けに開発されており、シンプルな操作性と充実した分析機能が特徴。特に中小企業での導入実績が多く、コストパフォーマンスに優れている。

■jinjer

勤怠管理システムとの連携が強み。働き方や業務量とエンゲージメントの相関分析が可能。

一方、グローバル展開している企業や多言語対応が必要な場合は、海外発のツールも選択肢となります。

【海外発ツール】

■Culture Amp

50以上の言語に対応し、豊富なテンプレートとベンチマークデータを持つ世界的に人気のツール。

■15Five

パルスサーベイ機能だけでなく、目標管理や1on1ミーティング支援など包括的な機能を持ち、特に欧米企業での導入実績が豊富。

■Officevibe

SlackやMicrosoft Teamsとの連携に優れ、既存のコミュニケーションツールの中でシームレスに調査を実施可能。

スタートアップや小規模組織であれば、「Google Forms」や「Microsoft Forms」などの汎用的なフォームツールと分析用スプレッドシートを組み合わせた低コストのソリューションも検討価値があります。

いずれのツールも基本的には無料トライアル期間を設けているため、実際に使用感を確かめた上で決定することをお勧めします。導入前にデモや事例紹介を依頼し、自社の課題解決に最適なツールを選定することが成功の鍵となります。

自社に合ったツール選びの基準

パルスサーベイツールの選定においては、自社の特性や組織のニーズに適したツールを選ぶことが極めて重要です。ツール選定を誤ると、従業員の本音を正確に把握できなかったり、継続的な活用が困難になったりする恐れがあります。

そのため、以下のポイントを意識しながら、慎重に検討を進めることをおすすめします。

- 【POINT1】組織規模との適合性

大企業向けの高機能ツールは中小企業には機能過剰で操作が複雑になりがちである一方、シンプルなツールは大規模組織の複雑な分析ニーズに応えられない場合があります。 - 【POINT2】調査の目的と必要機能

単純なエンゲージメント測定が目的なら基本機能で十分ですが、詳細な要因分析や予測分析を行いたい場合は高度な分析機能が必要です。 - 【POINT3】使いやすさとユーザーインターフェース

回答者にとっての操作性の良さは回答率に直結します。スマートフォン対応や既存コミュニケーションツールとの連携など、社員の日常的な業務フローに自然に組み込める設計かどうかを確認しましょう。 - 【POINT4】データセキュリティとプライバシー保護

特に機微情報を含む可能性があるパルスサーベイでは、データの暗号化やアクセス制御などのセキュリティ機能が充実しているか、GDPR等の各国データ保護法に準拠しているかを確認することが重要です。 - 【POINT5】言語対応

多国籍の社員がいる場合に特に重要です。全社員が母国語で回答できるよう、必要な言語に対応しているか確認しましょう。 - 【POINT6】コスト構造

初期費用だけでなく、月額・年額ライセンス費、ユーザー数による追加費用、サポート費用など総所有コストを比較することが大切です。 - 【POINT7】サポート体制と拡張性

導入後のサポート体制が充実しているか、今後の組織成長に合わせて機能拡張できるかといった点も長期的な視点では重要です。

これらの基準を総合的に評価し、複数のツールを比較検討することで、自社にとって最適なパルスサーベイツールを選定することができます。選定プロセスには人事部門だけでなく、IT部門や現場マネージャーも巻き込み、多角的な視点で評価することをお勧めします。

既存システムとの連携ポイント

パルスサーベイツールを最大限に活用するためには、既存のシステムやワークフローとの効果的な連携が重要です。

まず注目すべきは「人事情報システム(HRIS)との連携」です。組織構造、役職、勤続年数などの基本情報をHRISから自動取得することで、回答者の入力負担を減らすとともに、より詳細なセグメント分析が可能になります。

また、人事異動や組織変更が自動反映されるため、常に最新の組織構造でのデータ分析が実現できるでしょう。

次に「コミュニケーションツールとの連携」も効果的です。SlackやMicrosoft Teams、社内メールシステムなど、社員が日常的に使用するツールとの連携により、調査の通知や回答収集をスムーズに行えます。

例えば、Slack上で直接調査に回答できる機能は、回答率向上に大きく貢献します。

「シングルサインオン(SSO)の導入」も重要なポイントです。社内の認証システムと連携し、追加のログイン手続きなしでパルスサーベイツールにアクセスできれば、ユーザー体験の向上と管理負担の軽減を同時に実現できます。

「データ分析・可視化ツールとの連携」も検討価値があります。調査データを専用ツールで分析・可視化することで、より高度なインサイト抽出が可能になるでしょう。特に他のビジネスデータ(売上、生産性など)との相関分析は、経営判断に有用な情報となります。

「社内ポータルとの統合」により、調査結果やアクションプランを社内ポータルに表示することで、透明性の向上と情報共有の効率化が図れます。

これらの連携を実現するためには、APIやWebhookの対応状況、データ形式の互換性などの技術的な側面を事前に確認することが重要です。また、IT部門や外部ベンダーと連携し、セキュリティリスクを最小化しながらシステム間の橋渡しを行うことも欠かせません。

システム連携は初期設定に手間がかかる場合もありますが、一度構築すれば運用の効率化と分析の高度化により、長期的には大きなメリットをもたらします。

8.パルスサーベイを活用した組織改善のステップ

パルスサーベイは単なる調査ツールではなく、収集したデータを効果的に活用し、実際の組織変革につなげるためのプロセスが重要となります。この章では、パルスサーベイを出発点として、組織の課題発見から改善サイクルを回す具体的な方法論を解説します。

組織の課題発見から改善サイクルを回す仕組み作り

パルスサーベイの真価は、単なるデータ収集ではなく、組織改善のためのPDCAサイクルを効果的に回す仕組みにあります。

- STEP1 課題発見(Plan)

- パルスサーベイの結果を多角的に分析し、優先的に取り組むべき課題を特定します。全体平均だけでなく、部署別、職種別、勤続年数別など様々な切り口での分析が重要です。

また、時系列での変化や、自由記述コメントの質的分析も併せて行うことで、より深いインサイトを得ることができます。

- STEP2 改善施策の実施(Do)

- 特定した課題に対する具体的なアクションプランを策定・実行します。この際、全ての課題に同時に取り組むのではなく、優先度の高い2~3項目に絞り込むことが効果的です。

施策の立案には、可能な限り現場の社員を巻き込み、実情に即した実効性の高い対策を考案することが重要です。

- STEP3 効果測定(Check)

- 実施した施策の効果を次回以降のパルスサーベイで測定します。特に関連する質問項目のスコア変化を追跡し、施策の有効性を客観的に評価します。施策実施前後でスコアが改善した場合はその要因を分析し、他部署への横展開を検討します。

改善が見られない場合は、原因を探り、アプローチの修正を検討します。

- STEP4 改善と標準化(Act)

- 効果測定の結果を踏まえ、施策の継続・拡大・修正・中止を判断します。効果が確認された施策は組織の標準的なプラクティスとして定着させ、必要に応じて社内規定や制度にも反映します。

サイクルの各ステップでは責任者を明確にし、進捗管理の仕組みを整えましょう。例えば、四半期ごとに経営層を交えたレビューミーティングを開催し、課題と対策の進捗状況を共有するといった方法が有効です。

このPDCAサイクルを定期的かつ着実に回すことが、持続的な組織改善の鍵となるでしょう。

社員満足度向上と企業成長の両立を実現する方法

パルスサーベイの究極の目的は、社員満足度の向上と企業成長の両立です。この一見すると相反するように思える二つの目標を同時に達成するためには、戦略的なアプローチが必要です。

まず重要なのは、パルスサーベイで測定する指標を「満足度」だけでなく「エンゲージメント」にも拡張することです。満足度は現状への評価を表す受動的な概念ですが、エンゲージメントは組織への貢献意欲を表す能動的な概念です。

次に、パルスサーベイの結果と事業KPIの関連性を分析することも重要です。例えば、エンゲージメントスコアと売上、生産性、顧客満足度、離職率などの指標の相関を定期的に検証することで、「人」に関する投資の経営上の意義を可視化できます。

これにより、社員満足度向上のための施策が「コスト」ではなく「投資」として正当に評価される土壌が生まれるでしょう。

また、パルスサーベイを通じて把握した社員の声を製品開発やサービス改善に活かす仕組みも効果的です。顧客と接する現場社員の意見や提案は、市場ニーズを反映した貴重な情報源となり得ます。

社員提案制度とパルスサーベイを連動させることで、ボトムアップのイノベーションを促進し、企業競争力の向上につなげることができるでしょう。

さらに、パルスサーベイの結果を部門横断的に共有し、組織全体で学習する文化を醸成することも重要です。例えば、高スコアの部署の好事例を社内で共有し、水平展開することで、組織全体の底上げを図ることができます。

社員満足度と企業成長の両立には、パルスサーベイを「経営の意思決定を支える情報基盤」として位置づけることが、不可欠です。経営戦略の策定や意思決定の場に、パルスサーベイから得られた結果を取り入れることで、人間中心の持続可能な成長が実現できるのです。

■ドライバーの人材不足にお悩みなら…

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

9.パルスサーベイを使いこなし最良の経営判断を

本記事では、パルスサーベイの基本概念から導入によるメリット、効果的な運用方法、そしてその結果を活用した組織改善のアプローチに至るまで、段階的かつ包括的に解説してきました。

パルスサーベイは、単なる従業員アンケートにとどまらず、現場のリアルな声を定期的かつ迅速に吸い上げることで、組織の「今」を可視化し、経営判断の質を高めるための戦略的ツールです。

適切に導入・運用されたパルスサーベイは、企業にとって持続的な成長を支える変革の原動力となり得るでしょう。ぜひ本記事を参考に、自社の現状に即した形でパルスサーベイの導入・活用を検討してみてください。