近年、企業の人事評価や採用場面において「コンピテンシー」という言葉をよく耳にするようになりました。従来の年功序列や成果主義だけでは捉えきれない、人材の真の価値や潜在能力を評価するための概念として、コンピテンシーが多くの企業で注目されています。

しかし、「コンピテンシーとは具体的に何なのか」「どのように活用すれば組織に良い影響をもたらせるのか」といった疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。

この記事では、コンピテンシーの基本概念から実践的な活用方法まで、人事担当者や経営者の方々に役立つ情報を体系的にご紹介します。

- コンピテンシーの基本から応用まで体系的に理解でき、評価制度や人材育成に活かせる知識が身につく。

- 表面的なスキルや経歴だけでなく、真に組織に適合する人材を見極めるための面接手法や評価基準を学べる。

- 部下の潜在能力を引き出し成長を促すためのフィードバック手法や、生産性を高めるマネジメント手法を習得できる。

1.コンピテンシーとは?基本概念や歴史的背景

企業を取り巻く環境は刻一刻と変化しており、グローバル化やデジタル化の波は人事評価のあり方にも大きな変革を迫っています。従来の評価制度では、学歴や資格、過去の実績といった目に見える要素に重きが置かれがちでした。

しかし、これらの表面的な評価基準だけでは、変化の激しい時代に対応できる人材を見極めることは困難です。そこで「高い成果を継続的に生み出す人材に共通する特性は何か」という問いから生まれたのが、コンピテンシーという概念なのです。

コンピテンシーの語源と本来の意味

コンピテンシーについて理解を深めるために、まずは基本的概念や歴史的背景を見ていきましょう。

コンピテンシー(competency)という言葉は、ラテン語の「competentia(適合性)」に由来し、英語では「能力」「適性」「技能」などを意味します。一般的な英語表現では「何かをうまく行う能力」を指し、特定の職務や状況に対して適切に対応できる力を表しています。

言語学者のチョムスキーは1960年代に「コンピテンス」という概念を提唱し、人間が言語を習得する際の潜在的な能力として使用しました。この概念は、表面に現れる「パフォーマンス」と区別される内的な能力として定義され、後のコンピテンシー理論の基礎となりました。

このように、コンピテンシーは単なる技能や知識を超えた、人間の内面に根ざした能力を表す概念として発展してきたのです。

ビジネスシーンにおけるコンピテンシーの定義

ビジネスの世界でコンピテンシーは、「高い成果を生み出す人材に共通してみられる行動特性」と定義されています。つまり、単に「何ができるか」ではなく、「どのように行動するか」に焦点を当てた概念です。

学歴や資格などの形式的な基準とは異なり、実際の業務場面で効果的に成果を上げる行動パターンを指します。

例えば、営業職で高い成績を上げる社員には「顧客の潜在的なニーズを察知する力」や「信頼関係を短期間で構築する対人スキル」などの共通点が見られます。これらは、学力や資格といった表面的なスキルではなく、その根底にある価値観や思考プロセスが重要となるでしょう。

コンピテンシーは、こうした目に見えにくい要素も含めた総合的なスキルを行動特性として捉えることで、人事評価や人材開発の重要な指標となっているのです。

コンピテンシー概念の誕生(1950年代)

コンピテンシーという概念は、1950年代に心理学の分野で生まれました。

当時、個人の能力や適性を客観的に測定するための新たな枠組みが求められていた時代背景があります。従来の知能テストや適性検査が実際の職務パフォーマンスを予測する上で十分でないという認識が広まり、より実践的な能力評価の方法が模索されていました。

この時期、産業心理学者たちは「なぜ同じ学歴や知能を持つ人々の間でパフォーマンスに差が生じるのか」という問いに取り組み始めました。知識やスキルだけでなく、動機や特性といった内面的な要素にも目を向けるべきだという考え方が徐々に形成されていったのです。

この潮流が、後のコンピテンシー理論の礎となりまし。

マクレランド教授の調査と発見

コンピテンシーが人事管理の分野で注目されるようになったのは、1973年にハーバード大学のデビッド・マクレランド教授が発表した画期的な論文がきっかけでした。

彼は米国国務省の依頼を受け、外交官の採用プロセスを改善するための調査を行っていました。その際、従来の適性テストや学歴が実際の職務成績とほとんど相関関係がないことを発見したそうです。

代わりに「優れた成果を上げる外交官に共通する行動特性」を特定する方法を開発しました。彼は実際に高い成果を上げている外交官と平均的な成果の外交官を比較分析し、両者を分ける決定的な特性(コンピテンシー)を見出したのです。

この研究を通じて、マクレランド教授は「高い業績につながる個人の特性」としてコンピテンシーを定義し、これが後の人事評価や人材開発の重要な概念となっていきました。

日本企業への導入経緯と背景

日本企業にコンピテンシーの概念が本格的に導入されたのは1990年代後半からです。バブル経済崩壊後の長引く不況を背景に、日本企業は従来の年功序列型人事制度から成果主義への転換を模索していました。

しかし、単純な成果主義の導入は短期的視点や部門間の連携不足といった問題を生み出し、多くの企業が人事評価の新たな軸を求めていたのです。この時期、グローバル化の進展に伴い、海外企業の人事管理手法が日本にも紹介されるようになりました。

特に外資系企業の日本法人を通じて、コンピテンシーに基づく評価制度が徐々に広まっていきます。日本企業は従来の年功序列と新たな成果主義をバランスよく融合させる方法として、コンピテンシーに注目したのです。

また、少子高齢化による労働人口の減少といった社会問題も、人材の質を高め生産性向上を図る手段としてコンピテンシーが注目された背景にあります。現在では、多くの日本企業が採用や評価、育成の場面でコンピテンシーを活用し、持続的成長を支える人材戦略の基盤としています。

2.コンピテンシー氷山モデルで理解する本質

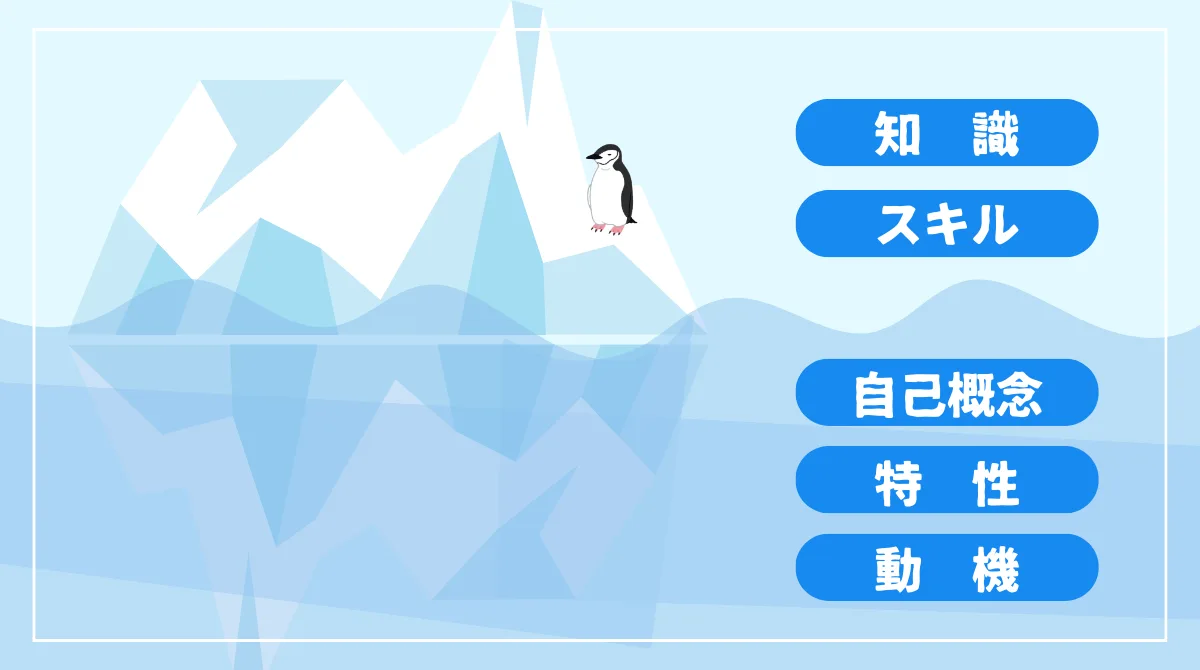

コンピテンシーの本質を理解する上で役立つのが「氷山モデル」です。この視覚的なモデルを通じて、コンピテンシーの表面的な側面と深層的な側面の関係性を探っていきましょう。

氷山モデルの基本構造

コンピテンシー氷山モデルとは、氷山の特性を用いてコンピテンシーの構造を表現したものです。氷山は海面上に見える部分(約10%)と海面下に隠れている部分(約90%)から成り立っており、この比率がコンピテンシーの構造とよく似ているのです。

モデルの上部(海面上)には、「知識」や「スキル」といった目に見える要素が位置しています。これらは教育や訓練によって比較的短期間で習得できる要素であり、従来の人事評価でも重視されてきました。

例えば、業務に必要な専門知識、PCスキル、語学力などがこれに該当します。

一方、モデルの下部(海面下)には、以下のような目に見えにくい要素が潜んでいます。

- 自己概念

自分自身をどう捉えているかという自己イメージ - 特性

性格的な傾向 - 動機

行動の原動力となる価値観や欲求

これらは短期間では変化しにくく、個人のアイデンティティに深く関わる部分です。

表面上の行動と水面下の要素

氷山モデルの表面上に現れる「行動」は、水面下の要素によって形作られています。

例えば、ある営業担当者が顧客のニーズを的確に捉え、適切な提案ができるという行動(表面)の背景には、「顧客第一」という価値観や「人の話をじっくり聞く」という特性(水面下)が存在しているのです。

水面下の要素は直接観察することはできませんが、継続的な行動パターンを通じて推測することが可能です。優秀な人材の行動を分析することで、その根底にある動機や価値観を特定し、コンピテンシーモデルとして体系化できるのです。

重要なのは、表面に現れる「行動」だけを模倣しても、水面下の要素が伴わなければ持続的な成果は得られないという点です。例えば、「質問のテクニック」だけを学んでも、本当に顧客の課題解決に貢献したいという動機がなければ、形式的な質問に終わってしまうでしょう。

なぜ目に見えない部分が重要なのか

氷山モデルにおいて、水面下の見えない部分であるコンピテンシーがなぜ重要なのか、理由を見ていきましょう。

行動の一貫性と持続性

水面下の要素は、行動の一貫性と持続性に直結します。表面的なスキルだけを身につけた人は、状況が変わると適応できなくなりがちですが、深層の価値観や動機に基づく行動は環境が変化しても一貫性を保てるのです。

たとえば、「人の成長に貢献したい」という価値観を持っている人は、職場や役割が変わっても、その想いに基づいて自然に行動を選択できるでしょう。このような水面下の要素があることで、行動に内発的なエネルギーが宿り、長期的な視点での成果につながるのです。

個人の成長可能性を左右する

水面下の要素は個人の成長可能性を左右します。例えば、「常に新しいことを学びたい」という内発的動機を持つ人は、単なるスキル習得にとどまらず、自ら機会を探し、継続的に挑戦し続ける姿勢を保てるでしょう。

一方で、外的な報酬や評価をモチベーションの中心に置いている人は、その報酬が得られない状況では成長意欲を失ってしまうことも考えられます。

つまり、深層にある動機や価値観がしっかりしていればいるほど、環境に依存せずに学び続けることができ、結果として変化の激しい時代においても、柔軟かつ持続的に成長していくことができるのです。

組織文化との適合性

水面下の要素は、組織文化との適合性にも深く関わります。同じスキルレベルであっても、組織の価値観や行動規範と個人の内面的な価値観が一致している人の方が、業務に対する納得感や共感が高まり、結果として高いエンゲージメントや主体的な貢献行動が見られる傾向があります。

逆に、どれほど優れたスキルを持っていても、価値観が噛み合わない場合は、モチベーションの低下や早期離職、あるいはチーム内の摩擦を生む原因になりかねません。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

3.コンピテンシーの具体的な項目と行動特性

コンピテンシーを実践的に活用するためには、具体的な項目と行動特性を理解することが重要です。ここでは、多くの組織で採用されている主要なコンピテンシー8項目について、詳しく解説します。

自己の成熟性・自己認知がもたらす影響

自己の成熟性・自己認知は、あらゆるコンピテンシーの土台となる重要な要素です。

これは、自分自身の強みや弱み、感情や行動パターンを客観的に理解し、適切にコントロールする能力を指します。高い自己認知を持つ人材は、ストレスや予期せぬ状況においても冷静さを保ち、建設的な行動を取ることができるでしょう。

【具体的には】

お客様から厳しい批判を受けたが、自分の成長の機会と捉え、感情的にならず内容を冷静に分析した。

自己認知が高い人は、自分の感情の動きに気づきやすく、それを客観的に捉えられるため、パニックや感情的にならず冷静に対処できる。

また、自分の限界を正確に把握し、必要に応じて他者の協力を仰ぐ判断力も、自己認知の高さを示す特性です。このコンピテンシーは特に管理職やリーダー職において重要で、組織全体の雰囲気や生産性に大きな影響を与えます。

変革志向性と意思決定の質を高める

変革志向性は、現状に満足せず、常により良い方法を模索する姿勢を指します。

この特性を持つ人材は、「今のやり方が最善」という思い込みから自由であり、業務プロセスやサービスの継続的な改善を推進します。変化の激しい現代ビジネス環境において、この変革志向性は組織の競争力維持に不可欠です。

この特性は、具体的には以下のような行動として表れます。

- 新しい情報や技術に対する好奇心

- 失敗を恐れずチャレンジする勇気

- 異なる視点や意見に対する柔軟性

例えば、顧客からのフィードバックを積極的に業務改善に活かす、業界の最新トレンドを自ら調査して提案する、といった行動がこれに該当します。変革志向性の高い人材は、組織に新たな視点や活力をもたらし、イノベーションの原動力となるのです。

顧客志向性が営業成績を左右する理由

顧客志向性は、顧客の立場に立って考え、真のニーズを理解し、それに応えようとする姿勢です。

この特性は営業職だけでなく、あらゆる部門・役職において重要性を増しています。顧客志向の高い人材は、表面的な要望だけでなく、顧客が抱える本質的な課題を見抜き、長期的な関係の構築を可能にします。

具体的な行動特性としては、次の通りです。

- 顧客の話を注意深く聞く

- 質問を通じて真のニーズを引き出す

- 顧客の業界や事業環境に関する深い知識がある

これらの特性が高い人材は、一時的な売上だけでなく、顧客満足度や継続的な取引につながる提案ができるため、長期的な営業成績において圧倒的な差を生み出します。顧客志向性は、単なる接客マナーではなく、顧客価値を創造するための本質的な姿勢なのです。

チームワークを促進するコンピテンシー

複雑な課題が増える現代のビジネス環境において、チームとしての成果を最大化する力も重要視されています。チームワークを促進するコンピテンシーは、他者と効果的に協働し、チーム全体のパフォーマンスを高める能力を指します。

このコンピテンシーを持つ人材の特徴を見ていきましょう。

- 他者の意見や専門性を尊重する態度

- 建設的なフィードバックを与え、受け入れる姿勢

- 目標達成のために自発的に調整役を買って出る行動

例えば、会議で発言の少ないメンバーの意見を引き出したり、チーム内の対立を創造的な議論に変換したりする能力は、このコンピテンシーの現れです。

チームワークを促進するコンピテンシーは、多様なバックグラウンドを持つメンバーが協働する機会が増える中、その重要性がますます高まっています。

効率的な業務遂行を支える行動特性

効率的な業務遂行を支えるコンピテンシーは、限られた資源(時間、予算、人員など)を最適に活用して、最大の成果を生み出す能力を指します。このコンピテンシーは、日々の業務から大規模プロジェクトまで、あらゆる職務で重要な役割を果たします。

具体的には、以下のような能力を指します。

- 明確な優先順位付けと時間管理能力

- 業務の本質を見極め、無駄を省く判断力

- 効率的なプロセスを設計・改善する創造性

例えば、複数のタスクが並行する状況で重要度と緊急度を見極めて適切に対応する、会議の目的と進行を明確にして生産性を高める、といった行動がこれに当たります。

このコンピテンシーが高い人材は、単に「忙しく働く」のではなく「賢く働く」ことで、チーム全体の生産性向上に貢献します。特に変化の激しい環境や資源制約のある状況では、このコンピテンシーの差が成果に大きな影響を与えるのです。

戦略思考を育てるコンピテンシー

戦略思考は、長期的な視点で物事を捉え、全体像を把握しながら最適な方向性を見出す能力です。このコンピテンシーを持つ人材は、日々の業務や意思決定において、短期的な成果だけでなく、長期的な影響や組織全体への波及効果を考慮することができます。

戦略思考を示す具体的な能力をみてみましょう。

- 複雑な情報から本質的なパターンを見出す分析力

- 将来の市場動向や競合状況を予測する先見性

- 異なる選択肢の長期的影響を比較検討する判断力

例えば、日常的な業務改善において単に効率化だけでなく顧客価値の向上を同時に考慮する、部門間の連携によって新たな価値を創出するアイデアを提案するといった行動は、戦略思考の表れです。

特にマネジメント層や専門職において重要なこのコンピテンシーは、組織の持続的な競争優位性構築に直結します。変化の激しい環境において、単なる対症療法ではなく本質的な解決策を生み出すためには、この戦略思考を育てることが不可欠なのです。

情報処理と分析に関わる能力要素

情報処理と分析に関するコンピテンシーは、膨大な情報から重要な要素を抽出し、意味のあるパターンを見出し、適切な結論や意思決定につなげる能力です。情報過多の現代において、この能力は単なる情報へのアクセスだけでなく、その質と意味を見極める点で価値を持ちます。

このコンピテンシーの具体的な行動特性としては、以下の通りです。

- 多様な情報源から質の高い情報を効率的に収集できる

- 数値や事実に基づいて冷静に判断する客観性がある

- 複雑なデータから意味のあるストーリーを構築する統合力がある

例えば、市場調査データと社内の業績データを組み合わせて新たな洞察を得る、顧客の声や業界トレンドから将来的なニーズを予測するといった行動がこれに当たります。

情報処理と分析のコンピテンシーが高い人材は、情報の海に溺れることなく、組織の意思決定に真に価値ある情報と視点を提供します。特にデータ駆動型の経営が求められる現代において、このコンピテンシーの重要性はますます高まっているのです。

リーダーシップと指示・統率の行動特性

リーダーシップと指示・統率に関するコンピテンシーは、組織の方向性を示し、メンバーの潜在能力を引き出しながら目標達成に導く能力です。現代のリーダーシップは単なる指示や管理ではなく、共感と信頼に基づく影響力が重視されています。

このコンピテンシーの具体的な行動特性としては、次のようなものがあげられます。

- 明確なビジョンを示し共感を得る力

- メンバー1人ひとりの強みを活かす人材活用能力

- 困難な状況でも冷静に判断し前進させる決断力

例えば、チームの目標と個人の成長目標を連動させながら動機づけを行う、多様な意見を尊重しながらも最終的には責任ある決断を下すといった行動がこれに該当します。

リーダーシップのコンピテンシーが高い人材は、形式的な権限がなくても周囲に好影響を与え、組織全体のパフォーマンスを高めることができます。特に変化の激しい環境において、このコンピテンシーは組織の適応力と革新性を左右する重要な要素となるのです。

4.コンピテンシーモデルとは?種類と選び方

コンピテンシーの理解が深まったところで、これを組織に実装するための「コンピテンシーモデル」について見ていきましょう。コンピテンシーモデルとは何か、どのような種類があり、自社に適したモデルをどう選べばよいのかを解説します。

コンピテンシーモデルの基本概念

コンピテンシーモデルとは、組織や特定の職務において高い成果を上げるために必要なコンピテンシーを体系化したフレームワークです。

単なるコンピテンシーのリストではなく、それぞれの重要度や関連性を構造化し、組織の戦略や文化と連動させたものを指します。優れたコンピテンシーモデルは、採用・評価・育成・配置など、人材マネジメントの様々な局面で一貫して活用できる特徴があります。

コンピテンシーモデルを構築する際には、「全社共通のコアコンピテンシー」「職種・職位別のコンピテンシー」「役割別のコンピテンシー」などの階層に分けて設計し、掛け合わせて活用します。

【例】以下のように、掛け合わせて利用するイメージです。

■コアコンピテンシー

対象/全社員

誠実さ、顧客志向など

×

■職種・職位別コンピテンシー

対象/営業職

交渉力、戦略的思考など

このようにコンピテンシーモデルは、組織の「あるべき人材像」を具体化し、人材マネジメントの羅針盤となる重要な役割を担っています。単なる理想論ではなく、実際の業務場面で活用できる実践的なツールとして設計されることが重要です。

理想型モデルが適している組織の特徴

理想型コンピテンシーモデルは、組織が目指すべき理想の人材像に基づいて設計されたモデルです。現状の組織内に高業績者が少ない場合や、組織変革を推進したい場合に適しています。

例えば、新規事業への参入やグローバル展開など、これまでと異なる能力が求められる状況では、現状の延長線上ではなく「あるべき姿」から逆算したモデル構築が効果的です。

以下のような組織は、理想型モデルが適しているといえるでしょう。

- 急速な成長を遂げている新興企業

- 事業転換や組織変革の途上にある企業

- 業界のパイオニアとして前例のない挑戦をしている企業など

これらの組織では、過去の成功事例よりも未来志向の人材要件が重要となるため、理想型モデルが有効に機能します。

実在型モデルで実現する説得力ある評価

実在型コンピテンシーモデルは、組織内の高業績者の行動特性を詳細に分析し、そこから導き出されたモデルです。実際に成果を上げている人材の特性に基づくため、現場の実態に即した説得力のあるモデルとなります。

特に業績の個人差が明確で、高業績者のノウハウを組織全体に広げたい場合に効果的です。

【実在型モデルの構築プロセス】

高業績者へのインタビューや行動観察、360度評価などを通じて共通する行動特性を抽出します。

「なぜ成果を上げられるのか」「どのような思考プロセスで意思決定しているのか」といった視点から、根底にある価値観や思考パターンまで掘り下げて分析しましょう。

実在型モデルの最大の強みは、従業員の納得感と実現可能性の高さにあります。「実際に自社で成功している先輩社員の特性」というリアルなロールモデルを提示できるため、コンピテンシー開発の具体的なイメージが持ちやすくなるでしょう。

また、コンピテンシー評価の際も、抽象的な基準ではなく実際の業務に即した評価が可能となり、公平性と納得感を高めることができます。

▼360度評価とは?

以下の記事では、360度評価の基礎から導入手順、失敗しないためのポイントまで解説しています。実践的な評価項目の設定方法や企業の成功事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

ハイブリッド型モデルのバランス良い活用法

ハイブリッド型コンピテンシーモデルは、理想型と実在型の長所を組み合わせたモデルです。現在の高業績者の特性を基盤としながらも、将来的に必要となる新たなコンピテンシーを加えることで、「現在の強み」と「将来の必要性」のバランスを取るアプローチです。

多くの企業に適したこの方法は、特に環境変化に対応しながら組織の強みを活かしたい場合に効果的です。

【ハイブリッド型モデルの構築プロセス】

まず、現在の高業績者の特性を分析し、実在型モデルを構築します。そこに、経営戦略や市場環境の変化を踏まえ、「今後必要となるコンピテンシー」を特定し、追加してください。

例えば…デジタル化が進む業界であれば、従来の営業力に加えて「データ分析力」や「デジタルマーケティングの知見」などを追加

このモデルの最大の利点は、現実性と将来性を両立できる点にあります。現場の納得感を得やすい実在型の要素を持ちながら、組織の成長方向性を示す理想型の要素も取り入れることで、短期的な成果と長期的な組織発展の両方を促進できます。

特に、安定成長しながらも新たな挑戦を続ける企業や、伝統と革新のバランスが求められる企業にとって、ハイブリッド型モデルは理想的な選択肢となるでしょう。

自社に最適なモデルを選ぶ判断基準

自社に最適なコンピテンシーモデルを選ぶ際には、以下のような点に留意しましょう。

- 組織の現状と課題を正確に把握する

「現状の人材の強みと弱み」「業績格差の要因」「今後の経営戦略と求められる人材像」などを分析し、コンピテンシーモデル導入の目的を明確にしましょう。 - 組織文化と変革の必要性のバランスを見極める

現在の組織文化に根差したモデルは受け入れられやすいものの、変革の推進力としては弱くなる可能性があります。逆に、現状とかけ離れた理想型モデルは変革の方向性を示せますが、抵抗や不信感を生む恐れもあります。理想的なのは、「組織の強みを活かしつつ、必要な変革を促す」バランスの取れたアプローチです。 - モデル構築とフォローアップに投入できるリソース(時間・予算・人材)の確認

理想型モデルは専門知識と強いリーダーシップが必要となる一方、実在型モデルは詳細な行動分析の時間と労力が必要です。自社のリソース状況に合わせて無理のない導入計画を立てることが成功への鍵となるでしょう。

このように、「組織の現状と課題」「文化と変革のバランス」「投入可能なリソース」を総合的に判断し、自社に最適なコンピテンシーモデルを選択することが重要です。場合によっては、部門ごとに異なるアプローチを取るハイブリッドな戦略も効果的かもしれません。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

5.コンピテンシーの効果的な活用法4選

コンピテンシーモデルを構築したら、次はそれを組織のさまざまな場面で活用していきましょう。ここでは、コンピテンシーを効果的に活用する4つの方法について、具体的な手順や事例とともに解説します。

人事評価にコンピテンシーを取り入れる具体的方法

人事評価にコンピテンシーを取り入れるには、まず評価項目とレベル定義を明確化する必要があります。コンピテンシーモデルから評価対象となる職位・職種に関連する項目を選定し、それぞれ5段階程度のレベル定義を行ってください。

【例】「問題解決力」という項目

レベル1

「指示された方法で問題に対処できる」

レベル2

「一般的な問題について、基本的な解決策を見つけることができる」

レベル3

「問題の本質を多角的に分析し、効果的な解決策を提案できる」

レベル4

「複雑で前例のない問題に対して、創造的な解決アプローチができる」

レベル5

「前例のない複雑な問題に対して創造的な解決策を生み出せる」

評価の実施においては、単なる印象や主観ではなく、「具体的な行動事実」に基づく評価が重要です。

そのために、日常的な行動記録や成果物、プロジェクト振り返りなどの客観的な証拠を蓄積する仕組みが効果的です。また、評価者バイアスを軽減するために、複数の評価者による多面評価や、評価者訓練の実施も検討すべきでしょう。

また、コンピテンシー評価の結果は、単なる報酬決定のツールにとどまらず、成長支援に活かすことが重要です。評価フィードバック面談では「何ができていないか」ではなく「次のレベルに到達するために何が必要か」という成長志向の対話を心がけてください。

評価結果を研修計画や配置・異動計画と連動させることで、組織全体の人材開発サイクルを効果的に回すことができるでしょう。

採用・面接で見抜く真のポテンシャル

採用・面接プロセスにコンピテンシーを活用することで、表面的なスキルや経験だけでなく、応募者の真のポテンシャルを見極めることができます。そのためには、まず職務に必要なコンピテンシーを明確にし、それを評価するための構造化された面接手法を設計する必要があります。

最も効果的な手法の一つが「行動結果面接法(BEI:Behavioral Event Interview)」です。これは「〇〇のような状況に直面したとき、どのように対応しましたか?」という質問を通じて、過去の具体的な行動事例を引き出す手法です。

例えば、「チーム内で意見の対立があった場合、どのように解決しましたか?」という質問は、「チームワーク」や「コンフリクト解決力」というコンピテンシーを評価するのに適しています。

面接では、STAR法(Situation、Task、Action、Result)に基づいて質問することで、より具体的な行動事例を引き出せるでしょう。

【STAR法とは】

以下のような流れで会話を掘り下げることで、表面的な回答ではなく実際の行動特性を把握する方法

- Situation/その時の状況は?

- Task/あなたの役割や課題は?

- Action/具体的にどう行動しましたか?

- Result/結果はどうなりましたか

また、複数の面接官による評価やケーススタディ、ロールプレイといった多角的な評価方法を組み合わせることも有効です。コンピテンシーに基づく採用プロセスを設計することで、採用ミスマッチのリスクを低減し、優秀な人材を獲得できる可能性が高まるのです。

人材育成とキャリア開発への戦略的応用

コンピテンシーは、体系的かつ戦略的な人材育成とキャリア開発の基盤としても大きな価値を持ちます。コンピテンシーモデルを活用することで、「何となく」の育成ではなく、個人と組織のニーズを踏まえた効果的な成長支援が可能になるのです。

人材育成への応用としては、まず個人のコンピテンシー評価結果に基づく「その人にあった育成計画」の策定が挙げられます。例えば、「戦略的思考力」に課題がある場合、オンライン講座や社内勉強会への参加、上位者へのシャドーイングなど、具体的な成長機会を設計します。

また、キャリア開発では、コンピテンシーモデルを活用して「キャリアパス」と「必要な成長ステップ」を可視化することができます。

例えば、現在の営業職から営業マネージャーへのキャリアアップに必要なコンピテンシーギャップを明確にし、計画的な成長をサポートする仕組みが作れるのです。これにより従業員は自身のキャリア見通しを持ちやすくなり、主体的な成長意欲の向上にもつながるでしょう。

マネジメント力を高める活用テクニック

コンピテンシーの概念と手法は、マネジャー自身のマネジメント力向上にも大いに活用できます。高いパフォーマンスを発揮するマネジャーに共通するコンピテンシーを明確にし、それを意識的に実践することで、チーム全体の生産性と組織力を高めることができるのです。

マネジャーに必要なコンピテンシーとしては、「ビジョン提示力」「メンバー育成力」「戦略的思考力」「変化推進力」などが挙げられます。これらのコンピテンシーに基づいた自己評価と振り返りを定期的に行うことで、マネジメントスタイルの強みと改善点を客観的に把握できるでしょう。

例えば、月に一度「今月のマネジメント行動の振り返り」として、実践したコンピテンシー行動とその成果を記録する習慣を持つなどが効果的です。

また、部下育成の場面でもコンピテンシーの考え方は役立ちます。部下一人ひとりの特性や強みを「コンピテンシーマップ」として整理し、それに基づいて最適な育成アプローチや業務アサインを行うことで、個々の能力を最大限に引き出せるのです。

例えば…

「分析思考に強いメンバー」×「行動志向の強いメンバー」を組み合わせたプロジェクトチームを構成

→コンピテンシーの相互補完を意識した人材活用が可能に!

このようにコンピテンシーの視点を活用することで、マネジャーは感覚や経験則だけに頼らない、体系的で効果的なマネジメントを実践できるようになるのです。

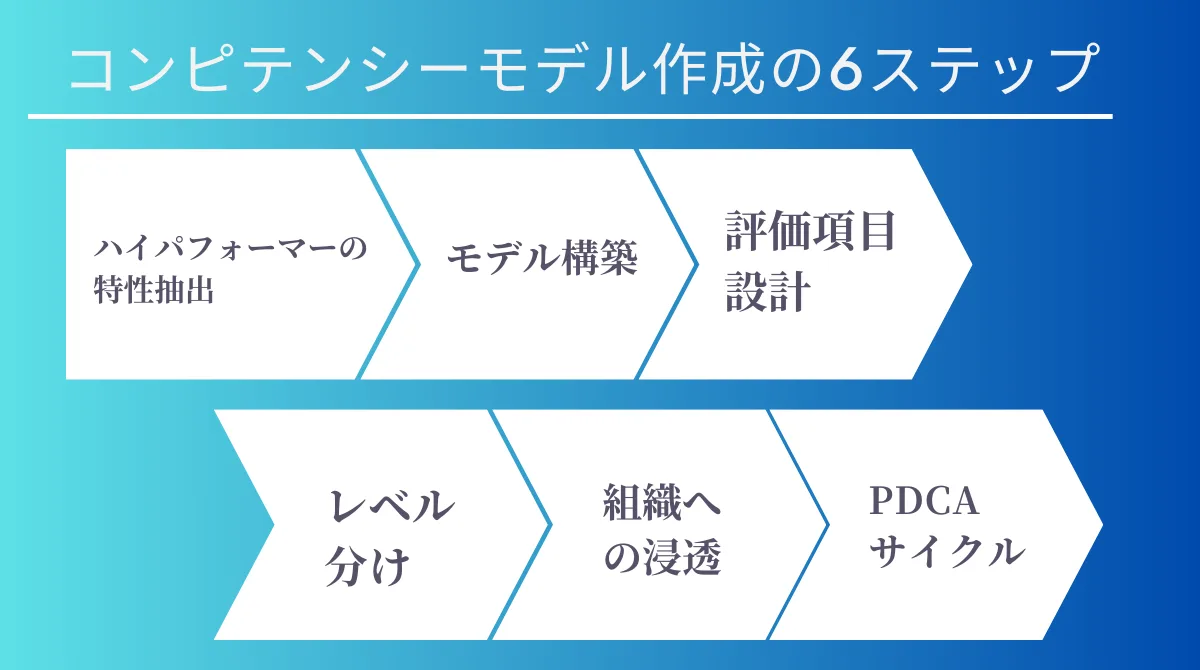

6.コンピテンシーモデル作成の6ステップ

コンピテンシーモデルを自社で構築するための具体的な手順を、6つのステップに分けて解説します。それぞれのステップで押さえるべきポイントや実践的なアプローチについて見ていきましょう。

STEP1|ハイパフォーマーの特性を抽出する調査手法

コンピテンシーモデル構築の第一歩は、自社のハイパフォーマー(高業績者)の特性を科学的に抽出することです。この調査では、単なる印象や主観に頼らず、体系的なアプローチで高業績の源泉となる行動特性を特定することが重要です。

以下で、具体的な手順を確認しましょう。

- ハイパフォーマーの選定

- まず、「誰がハイパフォーマーか」を客観的に定義することから始めましょう。

売上や利益などの定量的指標だけでなく、顧客満足度や業務品質、チーム貢献度といった多角的な評価基準を設定し、真の意味で組織に価値をもたらしている人材を特定します。

特に、短期的な数字だけでなく持続的に成果を上げている人材に注目することが重要です。

- データ収集

- ハイパフォーマーを特定したら、行動結果面接(BEI)や日常観察、360度評価などの手法を組み合わせてデータ収集を行います。

BEIでは「最も困難だった状況をどう乗り越えたか」「最も成功した経験で何をしたか」といった質問を通じて、成功の背景にある思考と行動のパターンを引き出します。

また、実際の業務場面の観察や同僚・上司からのフィードバックを通じて、本人も気づいていない強みや特性を発見することも重要です。

- データ分析

- 集めたデータを分析し、ハイパフォーマーに共通する行動特性や思考パターンを抽出します。

このようなプロセスで特性を抽出することで、単なる表面的なスキルだけでなく、その根底にある価値観や思考まで掘り下げることができ、真に模倣価値のあるコンピテンシーを特定できるでしょう。

STEP2|説得力あるコンピテンシーモデルの構築方法

ハイパフォーマーの特性を抽出したら、次はそれを体系的な「コンピテンシーモデル」として構築する段階です。説得力と実用性を兼ね備えたモデルを作るためには、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、コンピテンシー項目は「具体的で観察可能な行動」として定義することが重要です。抽象的な概念や性格特性ではなく、「〇〇のような状況で△△という行動ができる」といった形で記述します。

例えば、「創造性がある」という抽象的な表現ではなく、「前例のない問題に対して複数の解決策を提案できる」といった具体的な行動として定義するのです。

また、モデルの階層構造を明確にすることも重要です。「全社員に求められる基本コンピテンシー」「職種別コンピテンシー」「階層別コンピテンシー」といった階層に分け、明確に区分してください。

これにより、キャリアパスに応じて求められるコンピテンシーの変化が理解しやすくなり、成長の方向性が可視化されるのです。

さらに、モデルの構築プロセス自体に経営層やラインマネージャーを巻き込むことで、完成したモデルの信頼性と受容性を高めることができます。トップダウンの押し付けではなく、現場の実態を反映したモデルとして認識されることで、その後の運用がスムーズになるのです。

STEP3|評価項目設計で押さえるべきポイント

コンピテンシーモデルを人事評価に活用するためには、評価項目としての設計が重要です。評価の公平性と納得感を高め、育成につながる評価を実現するために、以下のポイントに注意しましょう。

- 評価指標の明確化

各項目において、「どのような行動が観察できれば、そのコンピテンシーが発揮されていると判断できるか」を具体的に定義します。

例えば「問題解決力」という項目であれば、「問題の本質を多角的に分析している」「複数の解決策を比較検討している」「解決策の実行においてリスクを想定し対策を講じている」など、具体的な行動指標を設定してください。 - 評価の「証拠」となる情報を集めるためのシステム

日常の業務観察だけでなく、「重要な成果物」「プロジェクト振り返り」「顧客からのフィードバック」など、多角的な情報源を設定し、印象や主観だけに頼らない評価を意識しましょう。

特に管理職の場合、直接的な業務観察が難しいケースもあるため、こうした補完的な情報収集の仕組み作りが重要になります。 - 評価者バイアスを軽減するための工夫

評価者の主観や先入観が評価結果に影響を与えてしまうことがないよう、注意が必要です。

「最近の出来事に引きずられるバイアス」「似た者への好意バイアス」「厳格さの個人差」などの評価バイアスを軽減するため、評価者訓練の実施や評価の根拠となる「行動事実記録」の蓄積を促す仕組みを導入しましょう。

多面評価や評価調整会議を取り入れることも、評価の客観性を高める有効な手段です。 - 「次の成長」につながるフィードバック設計

評価面談では単に結果を伝えるだけでなく、「強みの更なる伸ばし方」「課題の克服方法」「次のレベルに必要な行動」など、具体的な成長支援の対話を行う場として位置づけることで、本人の成長に繋がります。

STEP4|レベル分けで成長を可視化する仕組み

コンピテンシーモデルを効果的に活用するためには、各コンピテンシー項目をレベル分けし、成長の道筋を可視化することが重要です。適切なレベル設定により、現在地の把握と次のステップへの道筋が明確になり、継続的な成長を促進することができるでしょう。

コンピテンシーのレベル分けは、一般的に3〜5段階で設計されます。

多くの企業では、次のような区分が使われています。

- 基礎レベル(受動的行動)

- 応用レベル(通常行動)

- 熟練レベル(能動行動)

- 模範レベル(創造行動)」

- 卓越レベル(パラダイム転換行動)」

重要なのは、各レベルを抽象的な表現ではなく、観察可能な具体的行動として定義することです。

例えば…「戦略的思考力」というコンピテンシーのレベル分けの場合

レベル1「日常業務の問題を認識し対処できる」

レベル3「複数の視点から問題の根本原因を分析し効果的な解決策を提案できる」

レベル5「業界の常識を覆す革新的な発想で新たな価値創造につながる提案ができる」

このように、具体的な行動ベースで定義します。

レベル設定は、組織に合わせて調整しましょう。

現状で多くの社員がレベル2〜3に分布するような設計が望ましく、レベル4〜5は少数の模範的社員を想定したものが適切です。

このように、適切にレベル分けされたコンピテンシーモデルは、個人の成長の「地図」となり、「現在地」と「目指すべき方向」を明確にすることで、自律的な成長を促進する強力なツールとなるのでしょう。

STEP5|モデルを組織に浸透させる実践テクニック

いくら優れたコンピテンシーモデルを設計しても、組織に浸透しなければ効果は期待できません。モデルを日常の行動や意思決定に根付かせるための実践的なアプローチを見ていきましょう。

まず重要なのは、モデル導入の目的と効果を明確に伝えることです。「なぜコンピテンシーモデルを導入するのか」「どのような組織や個人の変化を目指しているのか」を丁寧に説明し、単なる評価制度の変更ではなく、人材育成と組織力強化のためのツールであることを理解してもらいます。

また、管理職の理解も重要です。管理職向けのワークショップを開催し、コンピテンシーモデルの内容理解だけでなく、部下の評価や育成への具体的な活用方法を体験的に学ぶ機会を設けましょう。

例えば、コンピテンシーに基づくフィードバック面談のロールプレイ」や「チーム内でのコンピテンシー強化計画の立案」などの実践的なワークが効果的です。

さらに、日常業務への組み込みも大切です。定例ミーティングや1on1面談でコンピテンシーに基づく対話を促進したり、プロジェクト振り返りの際にコンピテンシーの視点から成功要因を分析したりするなど、日常的な活用機会を増やしましょう。

最後に、人事制度全体としての一貫性も重要です。採用選考、配置・異動、昇進・昇格、研修体系など、人材マネジメントの各場面でコンピテンシーモデルが一貫して参照されるようにすることで、組織全体への浸透が加速するでしょう。

STEP6|継続的な改善で進化させるPDCAサイクル

コンピテンシーモデルは一度構築して終わりではなく、継続的に改善し進化させていくことが重要です。ここでは、効果的なPDCAサイクルを回すことで、モデルの有効性と組織適合性を高めていくための方法を解説します。

- 「Plan(計画)」

コンピテンシーモデルの活用目的と期待成果を明確にします。「採用精度の向上」「評価の公平性確保」「人材育成の効率化」など、具体的な成果指標を設定し、現状値を把握しておきましょう。 - 「Do(実行)」

計画に基づいてモデルを運用し、現場での活用事例や反応を丁寧に記録します。 - 「Check(評価)」

「評価結果の分布」「コンピテンシー評価と業績の相関」「離職率の変化」などのデータ分析、「利用者満足度調査」「フォーカスグループインタビュー」などを通じた声の収集を行います。それらを使い「コンピテンシーモデルが実際の業績向上に寄与しているか」を検証します。 - 「Act(改善)」

評価結果に基づいてモデルや運用方法の改善を行います。「一部のコンピテンシー項目の定義が曖昧で評価にバラつきが生じている」「特定の職種に合わないコンピテンシーがある」といった課題に対し、具体的な改善策を講じます。

このPDCAサイクルを1年から3年程度の周期で回しましょう。組織や環境の変化に合わせてコンピテンシーモデルを進化させることができます。環境変化が激しい現代において、古いモデルをそのまま使い続けることは大きなリスクになるため、定期的な見直しの仕組みを確立しましょう。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

7.コンピテンシー導入のメリット3つ

コンピテンシーは、企業にとって具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。ここでは、コンピテンシー導入によって得られる3つの主要なメリットについて解説します。

採用ミスマッチを減らし定着率を高める効果

コンピテンシーを採用プロセスに活用することで、採用ミスマッチを大幅に減らし、人材の定着率を高めることができるでしょう。

従来の採用では学歴や職歴、保有資格といった表面的な情報や、面接での印象に基づく主観的な判断が中心でした。しかし、これらは必ずしも入社後の活躍や適応を予測する指標にはなりません。

コンピテンシーに基づく採用では、「自社で成功している人材の特性」を基準として、応募者の潜在的な適性や行動傾向を見極めることができるのです。

例えば、行動結果面接(BEI)を通じて過去の具体的な行動事例を聞き出し、自社のコンピテンシーモデルと照らし合わせることで、表面的なスキルだけでなく「仕事への取り組み方」や「価値観」のマッチ度を評価できるでしょう。

■成功例:青森県の介護業者

もともと求人に対する応募者は多かったが、入社後に定着せず悩んでいた。

そこでコンピテンシーベースの採用を導入したところ、入社後の定着率が大幅にアップ。

求職者のパーソナリティ傾向がつかめることで、入社前のミスマッチを減らすことができた。

参照:人材アセスメントラボ「コンピテンシーとは?4つの活用シーンや分析ツールの導入事例を紹介」

さらに、採用時のコンピテンシー評価結果を入社後の育成計画に活かすことで、一人ひとりの強みを活かした配置や早期戦力化も可能になります。

このように、コンピテンシーを軸とした採用は、単なる人選の精度向上だけでなく、その後の定着と活躍までを見据えた戦略的なアプローチといえるでしょう。

公平な評価が実現する組織の一体感

コンピテンシーに基づく評価制度の導入により、評価の公平性と納得性が高まり、組織全体に一体感が生まれるでしょう。

従来の評価制度では、抽象的な評価項目や評価者の主観に左右されがちで、「なぜこの評価なのか」と疑問を持たれるケースが少なくありませんでした。コンピテンシー評価では、評価基準が具体的に定義されているため、評価者と被評価者の間で共通理解が生まれやすくなります。

「〇〇のような状況で△△という行動ができているか」といった明確な基準があることで、評価者の主観や印象に左右されにくい公平な評価が可能になります。

また、コンピテンシーモデルが「組織の行動価値観」を表すため、評価を通じて組織の方向性や価値観が全社員に浸透するという効果もあります。例えば、「顧客志向」という評価項目があれば、それが組織として重視する行動であることが伝わり、日々の行動指針となるのです。

さらに、コンピテンシー評価は成長支援型のフィードバックと相性が良く、「できていない点を指摘する」ネガティブな評価ではなく、「次のレベルに到達するための具体的な行動」を示す建設的な対話を促進します。

このような成長志向の評価文化が浸透することで、評価に対する抵抗感が減り、組織全体の学習意欲と一体感が高まるのです。

個人と組織の生産性向上メカニズム

コンピテンシー導入の最終的な目的は、個人と組織の生産性向上です。コンピテンシーモデルは単なる評価ツールではなく、組織の戦略実現に必要な人材要件を明確化し、その育成と最適配置を促進するメカニズムとして機能します。

個人レベルでは、「何が期待されているか」「どのように成長すべきか」が明確になることで、主体的な能力開発と行動変容が促進されます。具体的な行動として成功要因が示されることで、「何となく頑張る」のではなく、「効果的な行動」をとれるようになるのです。

組織レベルでは、コンピテンシーに基づく人材配置や育成によって、「適材適所」と「強みの活用」が実現し、組織全体の生産性が向上します。例えば、「戦略思考」が強い人材を企画部門に、「対人影響力」が高い人材を営業部門に配置するなど、特性を活かした配置が可能です。

さらに、コンピテンシーモデルは組織の経営戦略と人材戦略を連動させる橋渡し役としても機能します。経営環境の変化に伴い求められる人材要件が変化した場合、モデルを更新することで組織全体の行動変容を促し、戦略実現へのアライメントを強化できるのです。

このように、コンピテンシー導入は単なる人事制度の改善にとどまらず、組織全体の生産性向上メカニズムとして機能するのです。

8.コンピテンシー活用における注意点と課題

コンピテンシー導入のメリットが明らかになった一方で、成功に向けては注意すべき点や直面する可能性のある課題も理解しておく必要があります。

ここでは、コンピテンシー活用における主な注意点と課題、そしてそれらを乗り越えるアプローチについて解説します。

導入・設計に必要な時間と労力の現実

コンピテンシーモデルの導入・設計には相応の時間と労力が必要です。自社に適したコンピテンシーモデルを構築するためには、「高業績者の分析」「コンピテンシー項目の抽出・定義」「レベル設定」「評価者訓練」など、複数のステップを丁寧に進める必要があるためです。

一般的には、準備から本格運用までに半年から1年程度の期間を見込むべきでしょう。

特に注意すべきは、早期成果を求めるあまり準備段階を省略してしまうリスクです。例えば、他社のモデルをそのまま流用したり、十分な現場分析なしに理想論だけのモデルを構築したりすると、組織の実態とかけ離れた使いづらいモデルになってしまいます。

この課題に対処するためには、以下のように段階的なアプローチが効果的です。

- 最初は特定の部門や職種に限定したパイロット導入を行い、そこでの成功事例と学びを基に全社展開する

- 導入初年度は評価への活用を限定的にし、まずは「共通言語としての浸透」や「育成ツールとしての活用」に焦点を当てたアプローチをする

さらに、外部コンサルタントや専門家の支援を得ることで、効率的な導入プロセスの設計や、先行事例からの学びを取り入れることができるでしょう。

ただし、外部支援を受ける場合でも、自社の特性や文化を反映させるための内部チームの関与は不可欠です。時間と労力を適切に投資して丁寧に構築することが、長期的な導入成功につながるのです。

環境変化に合わせた更新の重要性

コンピテンシーモデルは「一度作ったら終わり」ではなく、環境変化に合わせて定期的に更新していく必要があります。経営環境やビジネスモデル、技術環境の変化に伴い、組織に求められる能力要件も変化していくためです。

例えば、デジタル化の進展に伴い「データ分析力」や「デジタルリテラシー」の重要性が増すなど、時代とともに重視すべきコンピテンシーは変わります。

更新を怠った場合のリスクは大きく、古いモデルが現実と乖離すると、評価の公平性や納得感が低下し、制度自体の信頼性が損なわれます。また、組織の戦略方向性と人材育成の方向性にズレが生じ、競争力の低下につながる恐れもあります。

この課題に対応するためには、コンピテンシーモデルの定期的な見直しサイクルを確立することが重要です。一般的には2〜3年に一度の大規模な見直しと、必要に応じた部分的な調整を組み合わせるアプローチが効果的です。

見直しの際には、以下のような視点から、現行モデルの適合性を検証しましょう。

- 経営戦略の変化

- 市場環境の変化

- テクノロジーの変化

- 組織内好業績者の特性変化など

また、モデル更新のプロセスに現場の声を取り入れる仕組みも重要です。定期的なフィードバック収集や、現場リーダーを交えた検討会議などを通じて、実務との乖離を早期に把握し修正することができます。

特に急速な変化が起きている業界では、より頻繁な見直しと柔軟な対応が求められるでしょう。

運用過程で直面する一般的な障壁

コンピテンシーモデルの導入後、運用過程ではいくつかの障壁に直面することがあります。ここでは代表的な障壁とその対応策について見ていきましょう。

評価者間のバラつき

同じコンピテンシー項目でも、評価者によって解釈や基準が異なり、結果的に評価の公平性が損なわれるケースが少なくありません。特に抽象度の高いコンピテンシー項目や、観察機会が少ない項目で顕著に現れる傾向があります。

対策として、具体的な行動事例を含む評価ガイドラインの整備や、定期的な評価者訓練、評価調整会議の実施などが有効です。

形骸化のリスク

本来の目的や意味が薄れ、形式だけが残ってしまう「形骸化」も大きな障壁のひとつです。

評価時期だけの一時的な取り組みとなり、日常の行動指針や育成ツールとして活用されない状態に陥ると、導入効果は限定的なものとなってしまいます。「評価のための評価」になると、コンピテンシーの本来の価値である行動変容や育成効果が発揮されません。

日常的な1on1面談やフィードバックにコンピテンシーの視点を取り入れる、コンピテンシー発揮の好事例を共有するなど、日常業務との接点を増やす工夫が必要です。

現場の抵抗感

従来の成果主義や年功序列から大きく転換する場合、変化への不安や新制度への不信感が生じやすくなるでしょう。また、評価者側には「評価業務の負担増」という実務的な抵抗感が生じることも考えられます。

丁寧な説明と対話、成功事例の可視化、導入効果の定期的な共有などを通じて、信頼関係を構築していくアプローチが重要です。

9.コンピテンシーと関連用語の違いを理解する

コンピテンシーを深く理解し、効果的に活用するためには、類似した概念との違いを明確にしておくことが重要です。ここでは、コンピテンシーと関連する用語の違いや相互関係について解説します。

コア・コンピタンスとの違いと使い分け

コンピテンシーとよく混同される概念として「コア・コンピタンス」があります。

■コア・コンピタンスとは

他社が容易に模倣できない、市場で価値を生み出す組織固有の能力

例えば…

- Appleの「ユーザー体験デザイン力」

- Amazonの「物流最適化能力」

- Toyotaの「生産システム」など

コア・コンピタンスとコンピテンシーは似た用語ですが、対象や焦点が大きく異なります。

| コア・コンピタンス | コンピテンシー | |

|---|---|---|

| 対象 | 組織が持つ中核的な強みや競争優位性 | 個人で高い成果を生み出す人材に共通する行動特性 |

| 焦点 | 組織としての能力 | 個人の行動特性 |

両者の関係性としては、個人のコンピテンシーの集合が組織全体が持つ「組織能力」や「強み」を形成し、その強みの中でも特に競争優位につながる中核的なものがコア・コンピタンスとなります。

例えば、個々の社員の「顧客志向」や「品質へのこだわり」というコンピテンシーが集まって、組織の「顧客満足度の高いサービス提供能力」というコア・コンピタンスにつながるといったイメージです。

この違いを理解することで、個人の能力開発と組織の競争力強化を連動させた戦略的な人材マネジメントが可能になります。個人のコンピテンシー開発が最終的に組織のコア・コンピタンス強化につながるよう、両者を意識的に連携させることが重要なのです。

スキルとコンピテンシーの相互関係

スキルとコンピテンシーは、人材の能力を表す概念として共に重要ですが、その性質と焦点には明確な違いがあります。この違いとそれぞれの役割を理解することで、より効果的な人材評価と育成が可能になります。

■スキルとは

特定の業務遂行に必要な技術や知識

例えば…

「エクセル操作スキル」「プログラミングスキル」「英語スキル」「プレゼンテーションスキル」など

スキルは基本的に「何ができるか(What)」に焦点を当て、比較的短期間での習得や測定が可能という特徴があります。また、スキルは一般的に「持っている/持っていない」あるいは「熟練度」で評価されます。

■コンピテンシーとは

「どのように行動するか(How)」に焦点を当て、その根底にある価値観や思考パターンを含めた概念

例えば…

「問題解決力」というコンピテンシーの背景には、「困難を乗り越えようとする粘り強さ」「多角的に考える思考習慣」「原因を深堀りする分析志向」といった要素が含まれる

同じスキルを持つ二人の社員がいても、コンピテンシーの違いによって成果に差が生じることがあります。例えば、同じプログラミングスキルを持つ開発者でも、「顧客志向」というコンピテンシーが高い人は、ユーザーにとって価値のある機能を優先的に実装するかもしれません。

人材育成の観点では、スキル開発は比較的短期的・具体的なアプローチ(研修、資格取得など)で可能ですが、コンピテンシー開発はより長期的・総合的なアプローチ(経験学習、内省、コーチングなど)が必要となります。

理想的な人材マネジメントでは、スキルとコンピテンシーを相互補完的に活用します。例えば採用場面では、スキルは選考の初期段階でのフィルタリングに、コンピテンシーは最終選考での適性判断に用いるなど、段階に応じた使い分けが効果的です。

また評価・育成においても、短期的な成長目標としてスキル向上を、中長期的な成長目標としてコンピテンシー開発を設定するといったアプローチが考えられます。

アビリティが示す潜在的な可能性

「アビリティ」は、コンピテンシーやスキルと並んで、人材の能力を表す概念の一つです。アビリティとは、特定の活動や業務を行う潜在的な能力や素質を指し、必ずしも現在発揮されている能力ではなく、「発揮できる可能性」に焦点を当てた概念です。

アビリティには、以下のように多様な側面があります。

- 認知的アビリティ

- 肉体的アビリティ

- 感覚的アビリティなど

特にビジネスでよく言及される「認知的アビリティ」は、情報処理能力や論理的思考力、学習能力などを含み、新しい状況や課題への適応可能性を示す指標とされています。

コンピテンシーとアビリティの大きな違いは、「顕在化している行動特性」か「潜在的な可能性」かという点にあります。コンピテンシーが実際に発揮されている具体的な行動特性を指すのに対し、アビリティはその基盤となる潜在的な資質や素養を表します。

例えば、「分析思考」というコンピテンシーの背景には、「論理的思考のアビリティ」が基盤としてあると考えられます。

アビリティ評価は特に採用や配置、キャリア開発の場面で重要な役割を果たします。特に未経験者の採用や、将来的な成長可能性を見極める場面では、現時点でのスキルやコンピテンシーだけでなく、潜在的なアビリティを評価することが重要です。

人材育成の視点では、アビリティは開発の基盤となる部分であり、適切な経験や訓練を通じてコンピテンシーへと顕在化していくものと考えられます。つまり、アビリティは「素質」、コンピテンシーは「その素質を基に発揮される能力」という関係性にあるのです。

個人の持つアビリティを最大限に活かすような経験や機会を提供することが、効果的な人材育成の鍵となるでしょう。

ケイパビリティが組織にもたらす競争優位性

ケイパビリティとは、組織レベルの概念で、「特定の成果を生み出すための組織的な能力や機能」を指します。個人のスキルやコンピテンシーが集積し、それらが組織プロセスやシステム、文化と結びつくことで形成される、より大きな組織能力を表すものです。

ケイパビリティは単なる個人能力の集合ではなく、「組織としての一貫した行動パターン」や「組織内に蓄積された知識やノウハウの活用能力」を含みます。

例えば、以下のような能力がケイパビリティとして挙げられます。

- イノベーション創出能力

- 顧客関係構築能力

- サプライチェーン最適化能力など

これらは個人だけでは実現できず、組織全体の連携やシステムを通じて発揮される能力です。

コンピテンシーとケイパビリティの関係は、「部品」と「全体機能」の関係に例えることができます。個人のコンピテンシー(部品)が適切に組み合わさり、組織的なプロセスやシステムと融合することで、組織全体のケイパビリティ(全体機能)が生まれるのです。

例えば…

営業担当者の「顧客志向」や「問題解決力」というコンピテンシーが、適切なCRMシステムや顧客サポート体制と組み合わさることで、組織の「顧客関係管理能力」というケイパビリティに発展します。

ケイパビリティが組織にもたらす競争優位性は大きく、特に「模倣困難性」という点で重要です。個々のスキルや知識は比較的容易に模倣や獲得が可能ですが、組織特有の文脈の中で発展したケイパビリティは、容易には模倣できません。

それは単なる技術やシステムではなく、長年にわたって形成された組織文化や暗黙知、独自のプロセスが絡み合っているからです。

戦略的人材マネジメントの観点では、「組織として必要なケイパビリティは何か」を特定し、それを支える個人レベルのコンピテンシーを明確化することが重要です。

こうした「組織から個人へ」の視点を持つことで、経営戦略と人材戦略の一貫性が確保され、真に組織の競争力につながる人材育成が可能になるのです。

概念の使い分けで人材戦略を精緻化する

ここまで見てきたように、コンピテンシー、スキル、アビリティ、ケイパビリティは、それぞれ異なる視点から人材や組織の能力を捉える概念です。

これらの概念を適切に使い分けることで、より精緻で効果的な人材戦略を構築することができるでしょう。ここでは、各概念の戦略的な使い分けについて考えてみましょう。

| 場 面 | 概 念 | 活用例 |

|---|---|---|

| 【短気】 人材配置や業務割り当て | スキル | プロジェクトチーム編成や日常業務の分担を決める際、各メンバーの保有スキルを基準に判断する |

| 【中期】 人材育成や評価の場面 | コンピテンシー | 半年から1年程度のパフォーマンス評価や、部門ごとの育成計画を立てる際に、コンピテンシーをベースにした枠組みを活用 |

| 【長期】 人材獲得や配置、キャリア開発 | アビリティ | 新卒採用や次世代幹部候補の選抜などで、現時点でのスキルやコンピテンシーだけでなく、アビリティの評価を判断材料とする |

| 中長期経営計画の策定、組織改革 | ケイパビリティ | 中長期経営計画の策定や組織改革の方向性を検討する際に、競争優位につながるケイパビリティを起点とした人材戦略を導入する |

このように、各概念の特性を理解し、場面や目的に応じて適切に使い分けることで、より精緻で効果的な人材マネジメントが可能になります。

重要なのは、これらの概念を単独で捉えるのではなく、相互の関連性を意識しながら統合的に活用することです。スキル、コンピテンシー、アビリティ、ケイパビリティを階層的に捉え、一貫性のある人材戦略を構築することが、組織の持続的成長につながるのです。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

10.よくある質問と回答

コンピテンシーに関して、実務の場面でよく寄せられる質問とその回答をご紹介します。これらの疑問点を理解することで、コンピテンシー導入や活用における課題解決の手がかりとなるでしょう。

コンピテンシー評価と能力評価の違いはありますか?

コンピテンシー評価と従来型の能力評価は、評価の対象や手法に大きな違いがあります。この違いを理解することで、それぞれの特徴を活かした評価制度設計が可能になります。

【従来型の能力評価】

評価対象/「知識」「技術」「資格」など目に見える能力

評価項目…

「業務知識の理解度」「専門スキルの習熟度」「担当業務の遂行能力」など、評価者の主観に基づいて5段階評価する方法が一般的

【コンピテンシー評価】

評価対象/「高い成果につながる行動特性」

評価項目…

「具体的な行動レベル」で定義され、「〇〇の状況で△△という行動ができているか」といった形で評価

従来型の能力評価は比較的シンプルで導入しやすいものの、評価者の主観に左右されやすく、何をすれば評価が上がるのかが不明確になりがちという課題があります。

それに対し、コンピテンシー評価の特徴としては、「根拠となる行動事実の収集」を重視する点が挙げられます。評価期間中の具体的な行動エピソードを収集・記録し、それに基づいて評価を行うことで、主観的バイアスが軽減するのです。

また、評価結果を単なる処遇決定のツールとしてだけでなく、「次のレベルに到達するための具体的な行動改善」という成長支援の視点から活用する点も特徴的です。

両者を使い分ける際のポイントとしては、評価の目的に応じたアプローチが考えられます。短期的な処遇決定や配置判断には従来型の能力評価も実用的ですが、中長期的な人材育成や組織文化形成を目指す場合は、コンピテンシー評価がより効果的です。

両者を組み合わせた「総合評価」として、「能力要件(What)」と「行動特性(How)」の両面から評価するハイブリッド型の制度設計も一つの選択肢となるでしょう。

コンピテンシーの5段階レベルを活用する意義は?

コンピテンシーを5段階のレベルに分けて評価・活用することには、いくつかの重要な意義があります。適切なレベル設定により、コンピテンシーモデルの実用性と効果が大きく高まる理由を見ていきましょう。

まず、5段階レベルの最大の意義は「成長の道筋を可視化する」点にあります。単に「できる/できない」の二択ではなく、段階的な成長プロセスを示すことで、個人が自分の現在地と次のステップを明確に理解できます。

■例えば…

「問題解決力」というコンピテンシーの場合

現在の評価がレベル2「一般的な問題について、基本的な解決策を見つけることができる」である時、成長目標は次のレベル3「問題の本質を多角的に分析し、効果的な解決策を提案できる」というように、具体的に設定しやすくなる。

また、レベル分けにより「適切な期待値の設定」が可能になります。役職や経験年数に応じて期待されるコンピテンシーレベルを設定することで、「この職位ではこのレベルが標準」という共通理解が形成されます。

「次の役職・ポジションに必要なコンピテンシーレベル」を明示することで、「課長職に昇進するにはこれらのコンピテンシーでレベル4以上が必要」といった形で、キャリア要件を明確化できるのです。

このように、コンピテンシーの5段階レベルは単なる評価の細分化ではなく、成長支援とキャリア開発を促進する重要なツールなのです。

中小企業での効率的な導入アプローチはありますか?

コンピテンシーは大企業だけでなく、中小企業にとっても有効なツールですが、リソース制約がある中でどのように効率的に導入すればよいか迷うこともあるでしょう。中小企業の特性を活かした実践的な導入アプローチをいくつかご紹介します。

- 「シンプル」であること

大企業のような複雑なモデルを目指すのではなく、自社の事業特性に直結する少数の重要コンピテンシーに絞り込むことで、導入の負荷と運用コストを大幅に軽減できます。

≪例えば≫

全社共通の「コアコンピテンシー」3〜5項目と、主要職種別に2〜3項目程度の「職種別コンピテンシー」という最小構成から始める - 既存の仕組みとの統合

新たな制度として追加するのではなく、現行の評価制度や面談の枠組みにコンピテンシーの視点を組み込む形で導入することで、現場の負担増を防ぎます。

≪例えば≫

既存の目標管理シートにコンピテンシー評価の欄を追加したり、定例面談のテーマにコンピテンシーに基づく行動振り返りを加える - 段階的導入

いきなり全社展開ではなく、特定部門でのパイロット導入からスタートし、効果検証と改善を重ねながら徐々に範囲を広げていきます。この方法であれば、初期投資を抑えつつ、自社に最適化したモデルを段階的に構築していくことが可能です。 - 中小企業ならではの強みを活かす

例えば「経営者の直接関与」という強みを活かし、経営者自身がコンピテンシーの重要性や期待する人材像を語る機会を設けることで、短期間での浸透が期待できます。

また、「組織の柔軟性」を活かして、現場からの改善提案を即座に取り入れるなど、運用の微調整を迅速に行える点も中小企業ならではです。 - 外部リソースの効果的活用

完全なオリジナルモデルにこだわらず、業界団体の提供するコンピテンシーモデルや、コンサルティング会社の標準モデルをベースに自社化するアプローチも、効率的な導入方法の一つです。

また、評価者訓練などの教育場面では、外部セミナーや公開講座の活用も費用対効果の高い選択肢となるでしょう。

このように、大企業のモデルをそのまま真似るのではなく、自社の特性とリソースに合わせた「身の丈に合った」導入方法を選ぶことで、効果的かつ持続可能なコンピテンシー活用が実現できるでしょう。

導入コストや期間はどれくらいかかりますか?

まず、導入コストについては、企業規模や導入範囲、外部支援の活用度合いによって大きく異なります。

一般的な目安は以下の通りです。

■中小企業(従業員100名程度)における自社主導型の導入

合計費用:約100〜300万円程度

≪内訳≫

主担当者の人件費(3〜6ヶ月分の一部時間)、参考資料や研修費用など

■大企業(従業員1,000名以上)で外部コンサルタントを活用した導入

合計費用:1,000万円を超えるケースも

≪内訳≫

現状分析・ヒアリング、コンピテンシーモデル設計、評価ツール開発、評価者研修、導入支援などの各フェーズに応じた費用

特に規模の大きな企業や、部門ごとに細分化されたモデルを構築する場合は、コストが比例して増加する傾向にあります。

導入期間については、準備から本格運用開始までに半年から1年程度を見込むのが一般的です。具体的な流れを見ていきましょう。

- 準備・計画期(1〜2ヶ月)

- 現状分析・調査期(1〜3ヶ月)

- モデル設計期(1〜2ヶ月)

- 試行・調整期(2〜3ヶ月)

- 本格導入期(1〜2ヶ月)

コンピテンシー導入は一過性のプロジェクトではなく、継続的な改善と定着活動が必要な取り組みです。導入コストだけでなく、その後の運用・改善にかかるコストと期間も考慮した中長期的な計画を立てることが、持続可能な導入の鍵となります。

11.コンピテンシー活用で組織力を高める

ここまでコンピテンシーの基本概念から実践的な活用法まで幅広く解説してきました。最終セクションでは、コンピテンシー活用を通じて組織力を高めるための実践ポイントについてまとめます。

段階的導入で成功率を高めるロードマップ

コンピテンシー導入を成功させるためには、一度に完璧を目指すのではなく、段階的なアプローチで着実に進めることが重要です。ここでは、成功確率を高めるための段階的導入ロードマップを提案します。

- STEP1「基盤構築期」/目安期間:3〜6ヶ月程度

- ■コンピテンシーに対する共通理解の形成と基本モデルの設計

経営理念や戦略から求められる人材像を明確化し、ハイパフォーマー分析を通じて自社特有のコンピテンシーを抽出

≪POINT≫

現場リーダーを巻き込んだワークショップなどを通じて、「なぜコンピテンシーが必要か」という理解と共感を広げる。無理に全社展開せず、限定的な試行を通じてモデルの妥当性を検証。

- STEP2「試行・定着期」/目安期間:6ヶ月から1年程度

- ■パイロット部門や特定職種での本格運用を開始

評価者訓練や運用マニュアルの整備を行い、初期的な運用の中で生じる課題を丁寧に収集・対応

≪POINT≫

コンピテンシーを「評価ツール」としてだけでなく「育成・対話ツール」として活用し、ポジティブな体験と成功事例を蓄積する。この段階での運用実績を作り、効果検証と改善を重ねることで、次の全社展開の基盤を固める。

- STEP3「拡大・進化期」/目安期間:程度

- ■パイロット部門での成功体験をもとに全社展開

コンピテンシーモデルを人事制度全体(採用・配置・評価・育成・報酬など)と連動させ、一貫した人材マネジメントの基盤として定着

初期モデルの評価・改善を行い、組織の変化や戦略の進化に合わせたモデルのアップデートも実施

≪POINT≫

現場管理職がコンピテンシーを日常的な人材育成のツールとして自然に活用できるよう、継続的な支援と好事例の共有が重要。

- STEP4「高度化・最適化期」

- ■コンピテンシーモデルを基盤とした最適化

タレントマネジメントシステムの構築や、データ分析に基づく予測的人材マネジメントの実現など、より高度な活用を目指す

≪POINT≫

「特定のコンピテンシーパターンと業績の相関分析」や「キャリアパス別の最適コンピテンシー開発モデル」の構築など、蓄積されたデータを活用した科学的アプローチも視野に入れる。

段階的アプローチの利点は、「小さな成功体験を積み重ねる」ことで組織の受容性を高め、持続可能な取り組みとして定着させやすい点にあります。各段階で明確な目標と評価指標を設定し、効果検証と改善を繰り返すことで、自社に最適化されたコンピテンシー活用が実現するのです。

持続可能な人材戦略としてのコンピテンシー

コンピテンシーの真価は、一時的なブームや単なる人事施策としてではなく、持続可能な人材戦略の基盤として活用される点にあります。ここでは、コンピテンシーを長期的な人材戦略として位置づけるための視点と実践について考えます。

経営戦略との一貫性

コンピテンシーが持続可能な人材戦略となるためには、まず「経営戦略との一貫性」が重要です。コンピテンシーモデルは単なる理想の社員像ではなく、自社の経営理念や中長期戦略の実現に必要な行動特性を具体化したものであるべきなのです。

組織文化との調和

組織固有の価値観や文化と切り離されたコンピテンシーモデルは、形式的なツールに終わりがちです。自社の強みや歴史的背景を反映したモデル設計により、「この会社らしさ」が表現され、社員の共感と納得を得られるモデルとなるのです。

コンピテンシーを通じて「あるべき姿」を示しつつも、多様性や個性を尊重する柔軟性も併せ持つことが理想的です。

日常業務への埋め込み

評価シーズンだけの特別な取り組みではなく、日々の業務遂行や対話の中にコンピテンシーの視点が自然に組み込まれることで、真の定着が実現します。

例えば、プロジェクト振り返りやチームミーティング、1on1面談など、様々な日常シーンでコンピテンシーに基づく対話を促進する仕組みづくりが効果的です。

次世代リーダー育成への活用

コンピテンシーモデルは、現在だけでなく将来の組織を担うリーダー像を描く羅針盤となります。

特に経営幹部や管理職のコンピテンシーモデルを明確にし、計画的な次世代リーダー育成プログラムと連動させることで、組織の持続的成長を支える人材パイプラインの構築が可能になります。

12.コンピテンシーを活用した「強い組織づくり」の実現

本記事では、コンピテンシーの基本概念から実践的な活用方法まで、人事担当者や経営者の方々に役立つ情報を体系的に解説してきました。

コンピテンシーとは、高い成果を生み出す人材に共通する行動特性であり、その背景にある価値観や思考パターンも含めた総合的な概念です。「組織の持続的成長を支える人材戦略の基盤」として大きな価値を持ち、変化の激しい環境においても進化し続ける組織づくりに貢献します。

導入・活用は決して容易なプロセスではありませんが、その効果は組織の持続的成長に大きく貢献するものです。コンピテンシーを軸とした人材マネジメントの実践を通じて、「人」を真の競争力の源泉とする組織の実現を目指していきましょう。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら