組織の中で無意識に行われる判断や評価に潜む「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」は、優秀な人材の活用を妨げ、イノベーションの機会を逃す原因となっています。

この記事では、アンコンシャス・バイアスの基本概念から具体的な対策方法、成功事例まで解説し、多様性を競争力に変える組織づくりのヒントを提供します。

- アンコンシャス・バイアスの定義と脳のメカニズム、職場で見られる6種類のバイアスの特徴

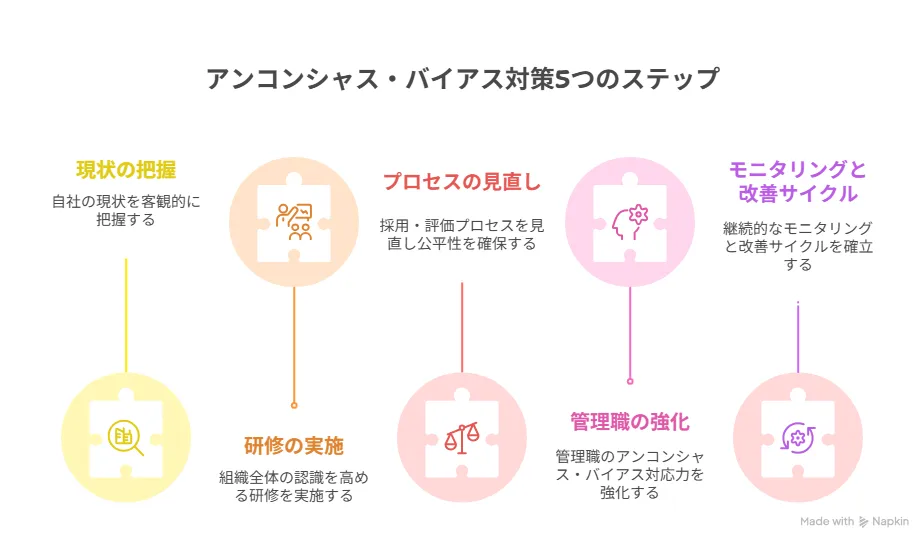

- 組織パフォーマンスを高めるための段階的な対策5ステップと具体的な実践方法

- 大企業から小規模組織まで、アンコンシャス・バイアス対策で成果を出した実例とそのポイント

1.アンコンシャス・バイアスとは?職場における無意識の思い込みを理解する

職場における様々な判断や行動の背景には、私たちが意識していない偏見や思い込みが潜んでいます。これがアンコンシャス・バイアスです。まずはその基本概念から理解しましょう。

アンコンシャス・バイアスの定義と基本概念

英語で「自覚しない、無意識の」を意味する「unconscious」と、「偏見、先入観」を意味する「bias」が組み合わさった言葉です。

これは過去の経験や知識、価値観、信念をベースに、私たちが自動的に行う認知や判断のクセであり、何気ない発言や行動として表れます。

例えば「医師は男性、看護師は女性」といった固定観念や、「若手社員は粘り強さに欠ける」といった世代に対する思い込みなどが該当します。

アンコンシャス・バイアスは「よくあること」「気にするほどのことではない」と見過ごされがちですが、放置すると社員のモチベーション低下、ハラスメントの増加、職場のコミュニケーション不全など、組織や個人のパフォーマンス低下につながる様々な弊害を生みます。

そのため、Googleやマイクロソフトなどの大手企業をはじめ、金融・証券、IT、製薬、製造業など、あらゆる業種の企業がアンコンシャス・バイアス研修を導入し、多様な社員をマネジメントする上での必須要件として位置づけています。

無意識の思い込みが生じるメカニズムと脳の特性

アンコンシャス・バイアスが生じる背景には、人間の脳の情報処理特性があります。脳は「意識的」と「無意識的」の二つの処理システムを持っており、処理できる情報量に大きな違いがあります。

意識的な処理能力は「8〜40ビット/秒」である一方、無意識による処理能力は「1,100万ビット/秒」と圧倒的な差があります。

行動経済学者のダニエル・カーネマンは、無意識で行う速い思考(直感的思考)を「システム1」、意識的に行う遅い思考(熟慮思考)を「システム2」と定義しました。

日常生活において、私たちは主に「システム1」を使って判断しています。これは脳のエネルギー効率を考えると合理的です。「システム2」は脳に大きな負荷がかかるため、常に使用すると強いストレスを感じることになります。

このため、本来「システム2」で熟考すべき複雑な判断も、無意識に「システム1」だけで処理されてしまうことがあります。

例えば、採用面接で「この人は第一印象が良いから優秀だろう」と判断してしまったり、「前の会社でミスをした人だから、ここでも同じミスをするだろう」と決めつけたりすることがあります。

特に現代のような多様な価値観や働き方が共存する職場では、「システム1」だけでは適切な判断ができないケースが増えており、アンコンシャス・バイアスによる弊害が顕著になっているのです。

どんな人でも持っている!アンコンシャス・バイアスの普遍性

アンコンシャス・バイアスは、あらゆる人が持つ普遍的な特性です。特定の職業に対して「この職業の人はきっとこんな人だろう」とステレオタイプ的なイメージを持ったことはないでしょうか。

脳は瞬時に情報を処理するために、過去の経験や知識に基づいて物事を無意識に紐づけて理解しようとします。これはいわば高速思考であり、大量の情報を短時間で処理するには欠かせないメカニズムです。

アンコンシャス・バイアス自体は良い悪いを問うものではありません。日常的な判断を迅速に行うためには必要な機能です。

しかし、その情報や知識が偏っていたり思い込みによるものであっても、自動的に瞬時に処理されるため、私たち自身では気づきにくく修正することが難しいという特性があります。

このように、無意識のバイアスは社会や文化的背景の影響を受けながら形成され、誰もがそれを持っているのです。

重要なのは、自分を含めて誰もがアンコンシャス・バイアスを持っていることに自覚的になり、それが判断や行動に与える影響を認識した上で、適切に取り扱うことです。

特に組織のリーダーや管理職は、自分の無意識の偏見が部下や組織全体に与える影響を理解し、意識的に対応する必要があります。

参考:内閣府男女共同参画局|令和4年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査結果(概要)

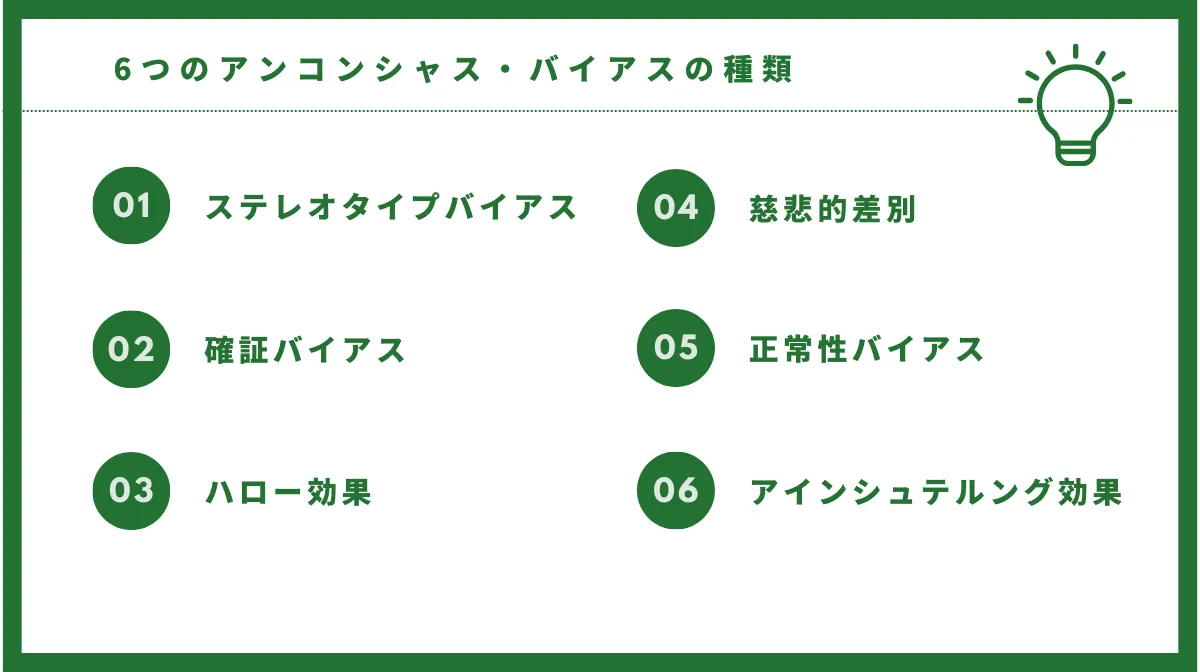

2.職場で見られる6つのアンコンシャス・バイアスの種類と具体例

職場ではさまざまなアンコンシャス・バイアスが日常的に発生しています。ここでは主な6つのタイプを解説し、それぞれがどのように業務や人間関係に影響するかを見ていきましょう。

ステレオタイプバイアス|属性による思い込みがもたらす弊害

ステレオタイプバイアスとは、性別、年齢、国籍、職業といった属性に基づいて、特定の特徴があると判断する固定観念

「医師や政治家は男性、保育士や看護師は女性の職業」「高齢者はITに弱い」「外国人は自己主張が強くマイペース」といった思い込みがこれに当たります。

こうした固定観念は、採用や人事評価において無意識のうちに不公平な判断につながります。

●ステレオタイプバイアスの事例

- 「女性は結婚や出産で辞めるだろう」という思い込みから、能力があっても採用を見送るケース

- 「若手社員は責任感が足りない」という先入観から重要なプロジェクトを任せないケース

これらは対象となる人の可能性を狭め、組織にとっても多様な視点や才能を活かせない機会損失となります。

職場でステレオタイプバイアスに対処するには、まず自身の固定観念に気づくことが大切です。「なぜそう思うのか」「その考えの根拠は何か」と自問し、個人を属性ではなく実際の能力や実績で評価する習慣をつけましょう。

また、多様な人材が活躍する事例に触れることで、既存の固定観念を更新することも効果的です。

チームの意思決定においては、様々な背景を持つメンバーの意見を積極的に取り入れることで、ステレオタイプバイアスによる偏った判断を防ぐことができます。

確証バイアス|自分の考えを裏付ける情報だけを集めてしまう

確証バイアスとは、自分の仮説や信念、価値観の正しさを証明する情報ばかりを集め、それに反する情報を無視したり集めようとしなかったりする傾向

確証バイアスが働くと、客観的・科学的な事実が軽視され、誤った意思決定につながる恐れがあります。

●確証バイアスの事例

- 「長時間働かないと成果は出ない」と信じ込んでいる管理職が、時短勤務でも優れた成果を上げている社員の実績を過小評価するケース

- 「この部下は前回ミスをした」という印象を持つと、その後どれだけ改善されても、そのミスに関連する些細な失敗ばかりに目が行き、成功事例を見逃してしまうケース

確証バイアスを克服するには、まず自分が持つ「思い込み」に対して意識的になることが重要です。意思決定をする際は、自分の仮説を支持する情報だけでなく、反証する情報も積極的に集めるよう心がけましょう。

チーム内で「悪魔の代弁者」の役割を設けて、異なる視点からの意見を出し合うことも効果的です。

また、定期的に自分の判断プロセスを振り返り、「なぜそのような結論に至ったのか」を客観的に分析することで、確証バイアスに気づく機会を増やすことができます。

特に人事評価では、複数の評価者の視点を取り入れる360度評価などの仕組みを導入することで、一人の評価者のバイアスによる影響を軽減することができるでしょう。

▼360度評価とは?

以下の記事では、360度評価の基礎から導入手順、失敗しないためのポイントまで解説しています。実践的な評価項目の設定方法や企業の成功事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

ハロー効果|一部の良い印象が全体評価を歪める

ハロー効果とは、ある人の特定の目立つ特徴(例えば学歴や出身企業)に基づいて、その人の能力や人格全体を評価してしまう傾向

このバイアスには、「ポジティブハロー効果」(優れた特徴によって全体評価がプラスに偏る)と「ネガティブハロー効果」(劣った特徴によって全体評価がマイナスに偏る)の両面があります。

●ポジティブハロー効果の事例

- 「有名大学出身だから仕事ができるだろう」

- 「大手企業の出身者だから管理能力が高いはずだ」

●ネガティブハロー効果の事例

- 「服装が少し乱れているから几帳面さに欠ける」

- 「話し方がゆっくりだから思考も遅いだろう」

ハロー効果が作用すると、人の本質を見極めることが難しくなり、採用や評価において誤った判断をしてしまいます。その結果、実力のある人材を見逃したり、不適切な人材を重用したりするリスクが生じます。

このバイアスに対処するには、評価基準を明確化し、具体的な行動や成果に基づいて人を評価する仕組みを整えることが効果的です。

採用時には、学歴や経歴だけでなく、実務能力を測定するための課題や質問を用意しましょう。また、人事評価の際は「この人はこういう人だ」という全体的な印象ではなく、業務上の具体的な成果や行動に焦点を当てることが重要です。

チーム内でも「あの人はプレゼンが上手いから企画も優れている」といった短絡的な評価を避け、各業務や役割ごとに適切な評価を行うよう心がけましょう。

慈悲的差別|過剰な配慮が機会損失を生む

慈悲的差別とは、自分よりも立場が弱いと思う他者に対して、先回りして不要な配慮や気遣いをすることで、結果的に相手の機会を奪ってしまうバイアス

慈悲的差別は善意から行われるため、差別だという自覚がないことが特徴です。

●慈悲的差別の事例

- 「子育て中の女性社員には負担をかけられない」と考え、本人の意思を確認せずに重要なプロジェクトから外してしまうケース

- 「高齢者は体力がないだろう」と判断し、体力に問題がなくても出張を伴う業務を任せないケース

- 「外国人社員は日本語でのコミュニケーションが難しいだろう」と決めつけ、顧客との折衝を担当させないケース

慈悲的差別は、表面上は思いやりのある行動に見えますが、実際には相手の成長機会を奪い、キャリア形成を阻害します。

また本人にとっても「自分はそのような配慮が必要なほど弱い立場なのか」という疑問や不満を生じさせ、モチベーション低下につながる恐れがあります。

このバイアスに対処するには、まず「相手のために」と思ってとる行動が、実は自分の思い込みに基づいていないか振り返ることが重要です。

重要なのは、本人の意思や能力を直接確認することです。「この業務を担当してもらいたいが、スケジュール的に可能か」「この役割に興味があるか」など、相手に選択肢を与え、自己決定を尊重する姿勢を持ちましょう。

また、組織として「誰もが挑戦できる機会を平等に提供する」という方針を明確にし、特定の属性による機会の偏りが生じていないか定期的に検証することも大切です。

正常性バイアス|危機を過小評価して対応が遅れる

正常性バイアスとは、危機的な状況に直面しても、自分にとって都合の悪い情報を無視したり過小評価したりする傾向

「今までも大丈夫だったから今回も問題ない」「自分には関係ない」といった思考パターンが特徴で、適切な対応が遅れる原因となります。

企業活動において正常性バイアスは、市場環境の変化や競合他社の動向、技術革新などの重要なシグナルを見逃すリスクをもたらします。

●正常性バイアスの事例

- 「うちの会社の商品は今まで売れてきたから、新しい競合が参入しても大丈夫だろう」

- 「このビジネスモデルは長年機能してきたので、変える必要はない」

- 「プロジェクトの遅延は一時的なもので、締め切りには間に合うはずだ」と問題を軽視し、適切な対策を講じないケース

組織においてこのバイアスが蔓延すると、変化への対応が遅れ、市場競争力の低下や事業継続の危機につながる可能性があります。

また、職場の安全衛生面でも「今までこのやり方で事故は起きていない」と安全対策を怠り、重大な事故につながるケースもあります。

正常性バイアスに対処するには、「最悪のシナリオ」を想定する習慣を身につけることが効果的です。「もしこの兆候を見逃したら何が起こるか」「この状況が続くとどうなるか」を定期的に考える機会を設けましょう。

また、組織内での情報共有を促進し、異なる視点からの意見や懸念を積極的に収集することも重要です。

特に管理職は、部下が懸念事項を報告しやすい環境を整え、「悪い知らせほど早く伝える」文化を醸成することで、組織全体の危機察知能力を高めることができます。

定期的なリスク評価や外部視点の取り入れも、正常性バイアスを克服する有効な手段となるでしょう。

アインシュテルング効果|慣れた方法に固執して革新を妨げる

アインシュテルング効果とは、慣れ親しんだ考え方やものの見方に固執してしまい、他の視点や新しい解決方法に気づかない、あるいはそれらを無視してしまう心理現象

アインシュテルング効果は「これまでうまくいってきた方法」に固執するため、イノベーションや変革の妨げとなります。

●アインシュテルング効果の事例

- 「前例がないから新しい提案は採用できない」「これまでのやり方で問題なかったのだから変える必要はない」など、過去の成功体験にこだわるあまり、環境変化に対応できず、業務改善や新規事業の機会を逃すケース

- 「マニュアル通りにすべき」と固執するあまり、イレギュラーな状況に柔軟に対応できない

・長年同じ手法で成功してきた営業部門が、顧客のニーズや市場環境が変化しているにもかかわらず、従来の営業手法を変えようとしないケース

・デジタル化の波が押し寄せる中でも「紙の書類と判子」による承認プロセスにこだわり続けるケース

このバイアスに対処するには、「なぜそのやり方をしているのか」という本質的な問いを定期的に投げかけることが重要です。目的とプロセスを切り離して考え、「別の方法でも同じ目的を達成できないか」と問いかけてみましょう。

また、他業界や他社の事例を積極的に研究し、自社に応用できる点がないか検討することも効果的です。

組織内では、新しいアイデアや提案を歓迎する文化を醸成し、「失敗から学ぶ」という姿勢を共有することで、固定観念を打破しやすい環境を整えることができます。

特に管理職は、部下の斬新な発想や提案に対して「前例がない」という理由だけで却下せず、その可能性を真剣に検討する姿勢を示すことが重要です。

■ドライバーの人材不足にお悩みなら…

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

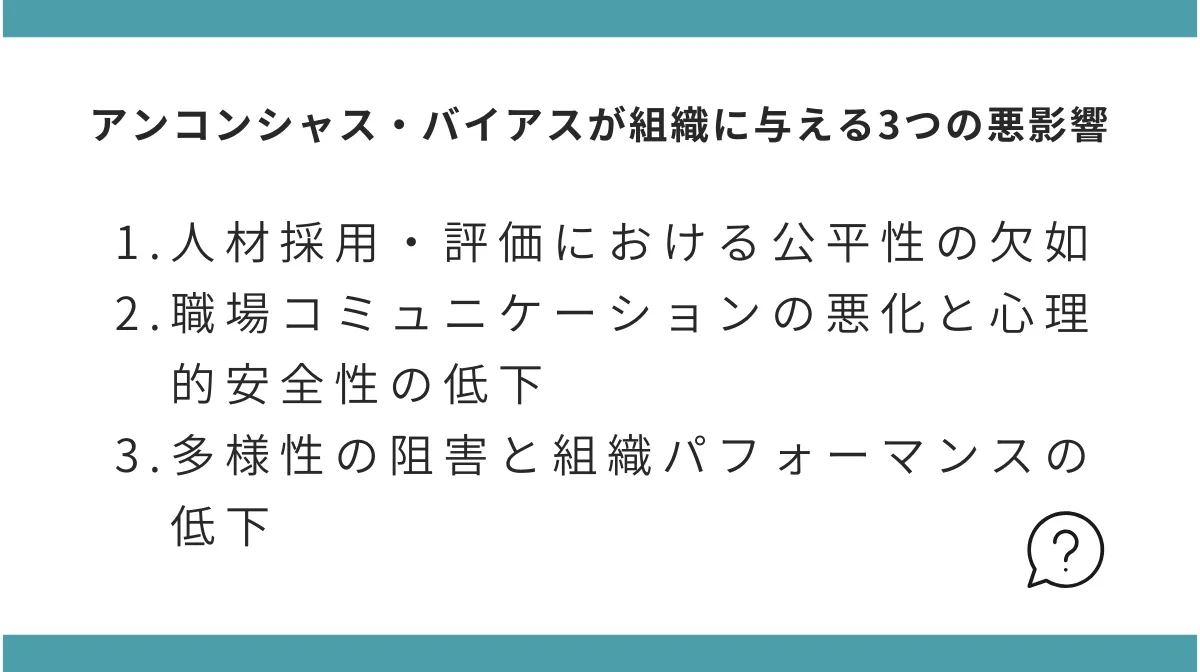

3.アンコンシャス・バイアスが組織に与える3つの悪影響

アンコンシャス・バイアスは個人の心理的な傾向にとどまらず、組織全体のパフォーマンスや風土、競争力にまで影響を及ぼします。ここでは主要な3つの悪影響について解説します。

①人材採用・評価における公平性の欠如

アンコンシャス・バイアスが最も顕著に表れるのが人材採用と評価のプロセスです。採用担当者や面接官が無意識の偏見を持ったまま選考を行うと、本来なら組織に貢献できる優秀な人材を見逃してしまう恐れがあります。

- 同じ大学出身者や自分と似た経歴を持つ候補者を無意識に高く評価する

- 外見や話し方の印象に引きずられて能力を適切に評価できない

- 最近の成果だけを過度に重視する近接効果

- 第一印象に基づいて評価が左右されるハロー効果

- 自分と似た価値観を持つ部下を高く評価する類似性バイアス

このような不公平な評価は、評価される側の社員にとって不満や不信感を生み、モチベーションの低下や離職につながります。

「どれだけ頑張っても正当に評価されない」という感覚は、組織へのコミットメントを著しく低下させるでしょう。

また企業にとっても、本来活躍できる人材を見逃したり、適材適所の配置ができなかったりすることで、人的資源の最適活用ができなくなるという大きな損失を被ることになります。

このような悪影響を防ぐには、採用・評価プロセスにおける客観的な基準の設定と、複数の視点からの評価が重要です。

面接官や評価者に対するアンコンシャス・バイアス研修を実施し、自らの無意識の偏見に気づく機会を提供することも効果的な対策といえるでしょう。

②職場コミュニケーションの悪化と心理的安全性の低下

アンコンシャス・バイアスは日常の職場コミュニケーションにも様々な形で影響を与え、人間関係の悪化や心理的安全性の低下を招きます。

例えば、年齢や性別、国籍などに関する無意識の偏見が、何気ない発言や態度に表れることがあります。

「ゆとり世代は忍耐力がない」「女性は感情的になりやすい」「外国人社員は協調性に欠ける」といった固定観念に基づく発言は、受け取る側に疎外感や否定された感覚を与えます。

特に管理職や上司のアンコンシャス・バイアスは、部下に大きな影響を与えます。

眉をひそめる、腕組みをする、相手を見ずに話を聞くといった小さな仕草(マイクロメッセージ)も、相手には否定的なメッセージとして伝わります。

アンコンシャス・バイアスの弊害

- チーム内の信頼関係が損なわれ、開かれたコミュニケーションが阻害される

- メンバーが自分の意見や懸念を率直に表明できなくなり、建設的な議論や創造的なアイデアの共有が難しくなる

- 自分が属するグループ以外の人々との協働に対する障壁が生まれ、部門間や異なるバックグラウンドを持つメンバー間の連携が弱まる

- 組織全体の問題解決能力や革新性が低下し、環境変化への適応が遅れるリスクが高まる

こうした悪影響を防ぐためには、組織内での心理的安全性を高める取り組みが必要です。

多様な意見や背景を尊重する組織文化の醸成、アンコンシャス・バイアスに関する啓発活動、そして「指摘されても非難せず、学びの機会と捉える」という姿勢を組織全体で共有することが重要です。

特にリーダーや管理職は、自らの言動が与える影響の大きさを自覚し、意識的にインクルーシブなコミュニケーションを心がける必要があります。

▼社内コミュニケーションを活発にするためには?

以下の記事では、社内コミュニケーション改善の7つの実践術と成功事例を解説しています。自社の課題や状況に合わせて即実践できる具体策を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

③多様性の阻害と組織パフォーマンスの低下

アンコンシャス・バイアスが組織に及ぼす最も深刻な影響の一つが、多様性の阻害と組織パフォーマンスの低下です。

無意識の偏見や思い込みが組織文化に浸透すると、特定の属性や背景を持つ人々が排除され、同質的な集団が形成されていきます。

多様性が失われた組織では、異なる視点や発想が不足するため、イノベーションや問題解決能力が低下します。

マッキンゼーの調査によれば、経営層の性別や民族的多様性が高い企業は、そうでない企業と比較して財務パフォーマンスが15〜35%高いという結果も報告されています。

特に現代のグローバル化したビジネス環境では、多様な顧客や市場のニーズを理解し、対応することが競争優位の源泉となります。

同質的な組織では、自分たちとは異なる価値観や嗜好を持つ顧客層の理解が難しく、製品開発やマーケティングにおいても視野の狭さが表れがちです。

また、働き方や価値観の多様化が進む中で、画一的な人事施策や組織運営は、優秀な人材の獲得や定着にも不利に働きます。

このような悪影響を防ぐためには、組織として多様性を積極的に推進する方針と具体的な取り組みが不可欠です。

採用や昇進における公平性の確保、多様なバックグラウンドを持つ人材の育成と登用、そして組織全体でのアンコンシャス・バイアスへの理解促進が重要です。

経営層がダイバーシティ&インクルージョンの意義を明確に示し、持続的な取り組みとして位置づけることで、多様性を組織の強みとして活かす土壌を築くことができます。

4.組織パフォーマンスを高めるアンコンシャス・バイアス対策5ステップ

アンコンシャス・バイアスに効果的に対処するには、組織的な取り組みが必要です。ここでは具体的な5つのステップを紹介します。これらを段階的に実施することで、組織パフォーマンスの向上につながります。

ステップ1|自社の現状を客観的に把握する

アンコンシャス・バイアス対策の第一歩は、自社の現状を客観的に把握することです。まず、アンケートやインタビュー調査を通じて、組織内にどのようなバイアスが存在するかを洗い出します。

- 特定の属性(性別、年齢、国籍など)による評価や機会の偏りはないか

- 昇進や重要なポジションの配置に偏りはないか など

効果的な現状把握には、定量的・定性的データの両面からのアプローチが重要です。人事データを分析し、採用や昇進、評価、離職率などに偏りがないか確認します。

同時に、従業員との対話の場を設け、日常的に感じている課題や経験を共有してもらうことで、数字には表れない問題点も掘り起こせます。

この際、従業員が安心して本音を話せるよう、心理的安全性の確保に配慮することが不可欠です。

現状把握の段階で注意すべき点は、自社の「当たり前」や「常識」を疑う姿勢です。長年続いてきた慣行や価値観の中に、時代にそぐわないアンコンシャス・バイアスが潜んでいる可能性があります。

外部の専門家や第三者の視点を取り入れることで、社内では気づきにくい課題も明らかになるでしょう。現状把握は一度きりのものではなく、定期的に実施して変化を追跡することで、対策の効果検証にもつながります。

ステップ2|組織全体の認識を高める研修を実施する

現状把握の次に取り組むべきは、組織全体のアンコンシャス・バイアスに対する認識を高めるための研修です。

この段階では、全従業員に対して、アンコンシャス・バイアスの基本概念や種類、影響について理解を促すとともに、自身の中にある無意識の偏見に気づくきっかけを提供します。

- 具体的なケーススタディを用いて「この状況ではどのような判断をするか」を考え、自分の思考パターンを振り返る機会を設ける

- IAT(Implicit Association Test:潜在的連想テスト)などのツールを活用して自分自身のバイアスを客観的に確認したりする方法を採用する

研修の実施にあたっては、「アンコンシャス・バイアスは誰もが持つもの」という前提に立ち、批判や非難ではなく、気づきと学びの機会として位置づけることが重要です。

特に管理職や経営層に対しては、自分たちの言動が組織に与える影響の大きさを認識してもらい、率先して取り組む姿勢を促すことが効果的です。

また、一度の研修で終わらせるのではなく、定期的なフォローアップや日常業務の中での振り返りの機会を設けることで、継続的な意識向上を図ります。

研修内容は、自社の現状調査で明らかになった課題に合わせてカスタマイズし、具体的な事例を交えることで、より実践的な学びとなるでしょう。

Google社では全世界の社員に対するアンコンシャス・バイアス研修を通じて、組織文化の変革に成功した事例として知られています。

ステップ3|採用・評価プロセスを見直し公平性を確保する

採用・評価プロセスは、アンコンシャス・バイアスの影響を最も受けやすい領域です。このステップでは、これらのプロセスを客観的に見直し、公平性を高めるための施策を導入します。

●採用プロセスの見直し

- 求人票から特定属性を限定する表現を排除(「若手」「体力」「バリバリ働ける」など)

- 構造化面接の導入(全候補者に同じ質問をする)

- 「ブラインド選考」の実施(氏名・性別・年齢などを伏せた書類選考)

- 複数面接官による多角的評価

米国の主要オーケストラでは、演奏者と審査員の間にスクリーンを置く「ブラインド・オーディション」を導入したことで、女性演奏者の採用率が大幅に向上しました。

●人事評価の改善

- 明確かつ測定可能な評価基準の設定

- 「頑張っている」「積極的だ」といった曖昧な表現を避け、具体的な行動や成果に基づく評価を実施

- 評価者に共通のバイアス(近接効果、初頭・新近効果など)について事前に理解を促す

さらに、評価プロセスに多様な視点を取り入れる工夫も有効です。

360度評価(上司だけでなく同僚や部下からも評価を受ける方式)の導入や、評価会議において異なる部門や背景を持つメンバーを含めることで、特定の視点からのバイアスを相互にチェックできる仕組みを構築します。

最終的には、評価結果の分布を定期的に分析し、特定の属性によって評価に偏りが生じていないか確認することで、システム全体の公平性を継続的に監視・改善していくことが重要です。

ステップ4|管理職のアンコンシャス・バイアス対応力を強化する

管理職は日常的な意思決定や部下の評価、育成に大きな影響力を持つため、アンコンシャス・バイアス対策においても特に重要な役割を担います。

このステップでは、管理職の対応力強化に焦点を当て、組織全体への波及効果を目指します。

●特別研修の実施

- リーダーとしての影響力の大きさを認識させる

- 自身のバイアスに気づくための自己分析ワーク

- 公平な評価や育成のためのスキルトレーニング

- 多様性を活かしたチームビルディング手法の習得

特に重要なのは、「メタ認知」(自分の思考や判断プロセスを客観的に観察する能力)を高める訓練で、これにより「なぜその判断に至ったのか」を振り返る習慣を身につけることができます。

次に、管理職間の相互学習と支援の仕組みを構築します。定期的なディスカッションの場を設け、アンコンシャス・バイアスに関する気づきや対処法の共有、難しいケースについての相談などを行います。

このような「学びのコミュニティ」があることで、個人の気づきを組織的な変化につなげやすくなります。

また、管理職の評価基準にインクルージョンを推進する行動を明確に位置づけることも効果的です。

「多様なメンバーの意見を引き出し活かしているか」「公平な機会提供を行っているか」といった観点を評価項目に加えることで、管理職の意識と行動変容を促します。

さらに、管理職自身が「自分はバイアスに気づいており、対処できている」と過信しないよう、定期的なフィードバックの仕組みも重要です。

部下からの匿名フィードバックや360度評価を通じて、自身の言動が他者にどう受け止められているかを知る機会を提供します。

こうした継続的な自己認識の更新によって、管理職のアンコンシャス・バイアスへの感度を高め、組織全体のインクルーシブな文化構築につなげることができるでしょう。

▼効果的なフィードバックについて

以下の記事では、フィードバックの基本から実践的なテクニックまで解説しています。効果的な伝え方と受け方のポイントを、具体例を交えて紹介しています。ぜひ参考にしてください。

ステップ5|継続的なモニタリングと改善サイクルを確立する

アンコンシャス・バイアス対策は、一度実施して終わりではなく、継続的な取り組みが不可欠です。最後のステップでは、効果測定と改善のサイクルを組織に定着させ、持続的な変化を促進します。

まず、アンコンシャス・バイアス対策の効果を測定するための指標を設定します。

●定量的指標

- 採用における多様性(性別・年齢・国籍などの比率)

- 昇進や評価の分布

- 離職率の変化 など

●定性的指標

- 従業員エンゲージメント調査における「心理的安全性」「包摂感(インクルージョン)」に関する質問への回答

- 組織文化に関するインタビュー結果 など

これらの指標を定期的に測定し、進捗状況を可視化することで、取り組みの効果を客観的に評価します。特に、当初の現状把握で明らかになった課題に対して、どの程度改善が見られるかを重点的に分析します。

測定結果は経営層や管理職だけでなく、全従業員に適切な形で共有し、組織全体で成果と課題を認識することが重要です。

効果測定に基づく改善プロセス

- PDCAサイクルの実践(計画→実行→評価→改善)

- 効果の高い施策は強化、低い施策は見直し

- 新たな課題や環境変化への柔軟な対応

継続的な取り組みを定着させるためには、組織の仕組みに組み込むことが効果的です。

例えば、年間の研修計画やダイバーシティ推進計画の中にアンコンシャス・バイアス対策を明確に位置づける、人事評価制度や採用プロセスの見直しを定期的に行う、経営会議や部門会議の議題として定期的に取り上げるなど、日常の業務フローに統合することで、一過性の取り組みで終わらせない工夫が必要です。

最後に、外部の知見や最新事例を積極的に取り入れることも重要です。

アンコンシャス・バイアスに関する研究や他社の成功事例は日々更新されており、それらの情報を収集・分析し、自社の取り組みに活かすことで、より効果的な対策を講じることができます。

継続的な学びと改善のサイクルを確立することが、長期的な組織変革の鍵となるでしょう。

■ドライバーの人材不足にお悩みなら…

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

5.アンコンシャス・バイアス対策で成果を出した企業の事例

アンコンシャス・バイアス対策に真剣に取り組み、組織パフォーマンスの向上に成功した企業が増えています。ここでは具体的な成功事例から学べるポイントを探ります。

多様性確保に成功した海外企業の取り組み

これらの海外事例から学べる重要な点は、単なる意識啓発にとどまらず、採用・評価・昇進など具体的なプロセスに介入し、客観的で測定可能な指標を設定して進捗を追跡していることです。

また、トップのコミットメントと継続的な取り組みが、組織文化の本質的な変革につながっていることも注目すべき点といえるでしょう。

米国の主要オーケストラの事例

海外企業では特に先進的なアンコンシャス・バイアス対策が進んでおり、多様性確保に大きな成果を上げています。

米国の主要オーケストラが導入した「ブラインド・オーディション」は象徴的な事例です。

1970年代まで女性奏者比率はわずか5%未満でしたが、演奏者と審査員の間にスクリーンを置き、性別や年齢、国籍などが分からない状態で審査を行う方式を導入した結果、女性の採用比率が大幅に向上し、現在では一流オーケストラ奏者の約40%が女性となっています。

参考:ビズリーチ|「ブラインド採用」 オーケストラから始まった、見た目などの情報をなくした選考手法

Google社の事例

Google社は2013年に「日替わりの検索エンジンのロゴ(グーグル・ドゥードゥル)が男女差別的である」との指摘を受け、社内のアンコンシャス・バイアス対策を本格化させました。

全従業員を対象とした「アンコンシャス・バイアス・トレーニング」を導入し、現在では2万人以上の社員がトレーニングを受講しています。

この取り組みにより、社内の意思決定プロセスが改善され、採用や評価における公平性も向上しました。ロゴの表現についても、ジェンダーや人種の多様性に配慮したものへと変化しています。

英国における「30%クラブ」の事例

英国では「30%クラブ」という非営利キャンペーンの取り組みが成功を収めています。

これは企業の役員に占める女性比率を30%以上に引き上げることを目的としたもので、開始時の2010年には女性役員比率がわずか5.9%だったものが、8年後の2018年には30.6%まで急増しました。

このキャンペーンでは、単に数値目標を掲げるだけでなく、アンコンシャス・バイアスへの理解促進や、女性リーダーのメンタリングなど、包括的な取り組みを展開しています。

参考:30%クラブ

日本企業におけるアンコンシャス・バイアス研修の成功例

明治グループと資生堂は、それぞれ独自のアプローチでアンコンシャス・バイアス対策に成功している日本企業です。

●両社の成功事例の共通点

- トップのコミットメントの明確化

- 日本文化に即したカスタマイズ

- 研修と制度改革の並行実施

- 参加型研修設計

- 継続的取り組み

特に「和を乱さない」という日本的価値観の中で「指摘すること・されること」の心理的ハードルを下げる工夫が、こうしたプログラムの効果を高めています。

明治ホールディングスの事例

明治ホールディングスではダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)推進の一環として、女性活躍に焦点を当てたアンコンシャスバイアス研修を実施しています。

この取り組みにより、女性管理職比率は着実に向上し、2022年度には5.6%となり、2026年度には10%以上を目指しています。

同社では研修と並行して、育児期社員とその上司向けの研修や男性育休取得推進など、制度・環境面の整備も進めています。

その結果、男性育児休業取得率は91.1%に達し、LGBTQ+に関する取り組みでも「PRIDE指標」で最高評価の「ゴールド」を獲得しています。

資生堂の事例

資生堂では美容領域に特化した独自のプログラム「SEE, SAY, DO. PROGRAM」を開発しました。

このプログラムはUnconscious Beauty Bias(UBB)、つまり「自分らしい美しさ」を制限する無意識の偏見に焦点を当て、UBBを「知り(SEE)」、「議論し(SAY)」、「アクションを起こす(DO)」という3ステップで構成されています。

プログラムはダイバーシティ専門家の監修のもと、講義だけでなく事例研究やディスカッションを通じてインタラクティブな学びを促す設計となっており、参加者からも高い評価を得ています。

小規模組織でも実践できる効果的なアプローチ

大企業の事例は参考になりますが、中小企業や部門レベルでも、リソースの制約の中で効果的にアンコンシャス・バイアス対策に取り組むことは可能です。ここでは小規模組織向けの実践的アプローチを紹介します。

リソースを最小限に抑えた意識啓発

- 外部セミナーやオンライン学習プラットフォームの活用

- 月に一度の「学習ランチ」で動画教材視聴とディスカッション

- IAT(潜在的連想テスト)などの無料オンラインツールを活用

小規模組織の強みは、コミュニケーションの密度が高く、変化を起こしやすい点にあります。この特性を活かし、「アンコンシャス・バイアスに気づいたら指摘し合える」文化づくりから始めることが有効です。

例えば、ある中小企業では、会議の冒頭で「今日の議論ではバイアスに注意しましょう」と簡単に宣言することで、参加者の意識を高める工夫をしています。

また、会議室に「よくあるバイアスチェックリスト」を掲示し、意思決定の前に確認する習慣をつけるといった取り組みも、コストをかけずに実践できます。

採用や評価プロセスの改善も、小規模組織では比較的取り組みやすいでしょう。

応募書類から氏名・年齢・性別などの情報を一時的に伏せて検討する「ブラインド選考」や、面接での質問項目を事前に標準化するといった対策は、大規模なシステム変更なしに実施可能です。

また、評価基準を明確にし、具体的な行動や成果に基づいた評価を行うよう心がけることで、主観やバイアスの影響を減らすことができます。

社員のキャリア開発においては、「手挙げ方式」と「指名方式」を組み合わせることで、多様な人材に成長機会を提供できます。

自ら手を挙げにくい社員も存在することを認識し、管理職が積極的に声をかけて挑戦を促す姿勢が重要です。

小規模組織ならではの「全員参加型」のアプローチも効果的です。変革の取り組みを特定の担当者や部署だけの責任にするのではなく、全社員がオーナーシップを持って取り組むことで、限られたリソースを最大限に活用できます。

例えば、月に一度の「アンコンシャス・バイアス・カフェ」と称した対話の場を設け、社員が交代で進行役を務めながら、日常業務で気づいたバイアスや対応策について話し合うといった取り組みは、専門知識がなくても実践可能です。

これらの小規模組織での取り組みに共通するのは、「大がかりなシステム変更や専門部署の設置に頼らず、日常の業務やコミュニケーションの中に意識変革の機会を組み込んでいる点」です。

小さな変化の積み重ねが、やがて組織文化の変革につながっていくことを理解し、持続的に取り組むことが成功の鍵となるでしょう。

▼運送業における評価のポイントを解説!

以下の記事では、運送業における効果的な人事評価システムの構築方法と実践例を紹介しています。従業員の成長と企業の発展を両立させる秘訣を解説していますので、ぜひ参考にしてください。

6.アンコンシャス・バイアス対策で実現する強い組織づくり

ここまで、アンコンシャス・バイアスの基本概念から具体的な対策、成功事例まで幅広く解説してきました。最後に、アンコンシャス・バイアス対策の意義と継続的な取り組みの重要性についてまとめます。

組織パフォーマンス向上のための継続的取り組みの重要性

アンコンシャス・バイアス対策は、単なる社会的責任や倫理的配慮にとどまらず、組織パフォーマンスの向上に直結する経営戦略として位置づけるべきものです。

バイアスにより人材の採用や評価が歪められると、優秀な人材の獲得や定着に失敗し、イノベーションの機会を逃すリスクが高まります。

また、職場のコミュニケーションや心理的安全性が損なわれると、チームの生産性や創造性も低下します。

効果的なアンコンシャス・バイアス対策には、一時的なイベントやキャンペーンではなく、継続的な取り組みが不可欠です。

人間の認知バイアスは自然と形成されるものであり、一度認識したとしても無意識に戻りやすい性質があるため、以下のアプローチが重要です。

- 定期的な意識喚起や教育機会の提供

- 「知る」「気づく」「対処する」の研修サイクル確立

- 人事プロセスへのバイアス対策の標準的組み込み

これらによって、個人の意識と組織の仕組み両面からのアプローチが可能になります。また、定期的なモニタリングと効果測定を行い、データに基づいて施策を改善していく姿勢も欠かせません。

組織のリーダーや管理職は特に重要な役割を担います。自らがバイアスに対する感度を高め、言動に注意するだけでなく、部下やチームメンバーの意識向上を促し、オープンな対話の機会を創出することが求められます。

「アンコンシャス・バイアスは恥ずかしいことではなく、誰もが持つもの」という理解に基づき、指摘し合える文化を醸成することが、組織全体の学習と成長につながります。

継続的な取り組みによって、組織内のアンコンシャス・バイアスが軽減されれば、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる環境が整い、個人の満足度と組織のパフォーマンスの両方が向上します。

事業環境の変化が激しい現代においては、アンコンシャス・バイアスを排除し、多様な視点を活かす組織こそが、持続的な競争優位性を築くことができるのです。

多様性を活かす組織文化がもたらす競争優位性

アンコンシャス・バイアス対策の究極的な目標は、多様な人材が活躍できる組織文化を創り上げ、それを競争優位性につなげることにあります。では、多様性を真に活かす組織は、具体的にどのような強みを持つのでしょうか。

①イノベーション創出力の向上

- 異なる背景・経験・視点を持つメンバーの協働が創造的アイデアを生む

- マッキンゼー調査:経営陣の多様性が高い企業は収益性が33%高い

- 多様な視点が意思決定の質を高め、幅広いニーズに応える製品開発が可能に

②変化への適応力の強化

- VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)環境での多角的状況分析が可能

- 同質的組織では見逃しがちな変化の兆候を多様な視点で捉えられる

- 様々な角度からの状況評価により、柔軟な対応力が養われる

③優秀な人材の獲得と定着

- 多様性重視の組織は様々なバックグラウンドの人材にとって魅力的

- 若い世代は企業の社会的価値観や文化を重視する傾向が強い

- 「自分らしく働ける」環境が離職率低下とエンゲージメント向上に寄与

④グローバル市場での競争力強化

- 多様な文化的背景を持つ人材の存在が国際展開時の理解力を高める

- 現地の文化や市場特性への適切な対応能力が向上

- 国や地域を超えた協働促進によるグローバルチームワークの強化

このように、アンコンシャス・バイアス対策を通じて多様性を活かす組織文化を構築することは、単なる社会的責任や倫理的配慮を超えた経営戦略として重要な意義を持ちます。

多様な人材が持つ潜在能力を最大限に引き出し、それを組織の競争力に変換できる企業こそが、変化の激しい現代のビジネス環境で持続的な成長を実現できるのです。

アンコンシャス・バイアスの克服は一朝一夕に実現するものではありませんが、本記事で紹介した5つのステップを着実に実践し、継続的に改善していくことで、多様性を真の強みに変える組織へと進化していくことができるでしょう。

無意識の思い込みに気づき、それを乗り越えていく旅は、個人の成長と組織の発展の両方に大きな価値をもたらします。

■ドライバーの人材不足にお悩みなら…

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

7.多様性が創る組織の未来

アンコンシャス・バイアスは誰もが持つ普遍的な特性ですが、放置すれば組織の多様性を阻害し、パフォーマンスの低下を招きます。

一方で、適切に対処することで多様な人材の潜在能力を引き出し、イノベーションや変化への適応力を高める組織へと変革できることも明らかになりました。

重要なのは「知る」「気づく」「対処する」という継続的なサイクルと、個人の意識と組織の仕組み両面からのアプローチです。

アンコンシャス・バイアス対策は一朝一夕に成果が出るものではありませんが、その先にある多様性を強みとする組織文化こそが、変化の激しい時代における持続的な競争優位の源泉となるでしょう。