人材不足が深刻化する現代、従来の採用手法だけでは優秀な人材の獲得が難しくなっています。そこで注目されているのが「採用マーケティング」という新しい採用概念です。

マーケティングの思考と手法を取り入れた採用活動により、求職者に選ばれる企業となり、理想の人材との出会いを実現する戦略的アプローチについて、メリットや実践ステップを解説します。

- 採用マーケティングの基本概念と従来の採用活動との違い、導入で得られる5つのメリット

- 転職顕在層・潜在層、社員、アルムナイなど多様なターゲット設定と、それぞれへの効果的なアプローチ方法

- 自社分析から始まり、データ分析による継続的改善まで実践できる具体的な6ステップの進め方

1.採用マーケティングとは?従来の採用活動との違い

人材不足が深刻化する中、従来の採用手法では優秀な人材の獲得が難しくなっています。採用マーケティングという新しい考え方が注目されていますが、具体的にどのような概念なのでしょうか。

採用マーケティングの定義と基本概念

求職者を顧客と捉え、企業の認知から入社後の活躍までを一貫したファネル(漏斗)として設計します。

一般的なマーケティングでは、商品・サービスの認知から購入までのプロセスをファネルとして捉えますが、採用マーケティングでは入社前から入社後までのプロセスをファネルとして考えます。

企業=商品として捉え、求職者から選ばれるために、採用フローや各プロセスを最適化していくのが特徴です。

また「顧客が顧客を呼ぶ」というマーケティングの考え方と同様に、社員満足度が高まれば、リファラル採用(社員からの紹介)が促進され、新たな優秀人材の獲得につながります。

つまり、採用マーケティングは単に採用数を増やすだけでなく、企業と求職者のマッチング精度を高め、長期的な人材戦略の一環として位置づけられるのです。

▼リファラル採用について詳しく

以下の記事では、運送業界におけるリファラル採用の導入方法と効果を、実例を交えて解説しています。採用コスト削減と優秀なドライバー確保を実現するために、ぜひ参考にしてください。

従来の採用活動との5つの重要な違い

採用マーケティングと従来の採用手法には、5つの重要な違いがあります。これらの違いにより、採用マーケティングは従来よりも効果的かつ持続可能な採用活動を実現します。

| 違いのポイント | 従来の採用手法 | 採用マーケティング |

|---|---|---|

| 1.アプローチ対象 | 転職顕在層のみ | 転職潜在層、自社の社員、アルムナイ(元社員)、過去の不採用者や内定辞退者までを対象に含む |

| 2.プロセスの範囲 | 応募から採用までに注力 | 認知から入社後のエンゲージメントまでを一貫して考える |

| 3.情報発信の方法 | 一方的な情報提供 | 双方向のコミュニケーションを重視 |

| 4.データ活用の度合い | 限定的なデータ活用 | ウェブサイトのPV数、応募数、選考通過率など様々なデータを分析し、継続的な改善を図る |

| 5.時間的視点 | 短期的な採用目標の達成 | 企業ブランディングの向上や優秀人材の定着も視野に入れた長期的戦略 |

採用ブランディングとの関係性と使い分け

採用マーケティングと併せて耳にすることが多い言葉に「採用ブランディング」があります。

自社のブランドイメージを確立することで「この企業で働きたい」と求職者に想起してもらうことを目指します。簡単に言えば、採用マーケティングの中でも、認知や興味などの上流に効く施策のことを指しています。

■採用マーケティング…入社前から入社後まで広範囲にわたる取り組み

■採用ブランディング…主に自社の魅力や特徴を発信することに焦点を当てている

両者は互いに補完し合う関係にあり、採用ブランディングで構築したイメージを、採用マーケティングの施策によって実際の採用活動につなげていくという流れになります。

効果的な採用活動を実現するためには、この二つの概念を適切に理解し、自社の状況に応じて使い分けることが重要です。

▼採用ブランディングについて詳しく解説

以下の記事では、採用ブランディングの基礎知識から実践的なステップ、成功事例まで解説しています。人材採用の質を高め、コストを最適化する方法をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

2.注目を集める採用マーケティングの背景

採用マーケティングが注目されている背景には、労働市場の大きな変化があります。従来の採用手法では対応が難しくなってきている現状を見ていきましょう。

労働人口減少と人材獲得競争の激化

日本の労働市場は急速に変化しており、少子高齢化に伴う労働人口の減少が深刻化しています。

パーソル総合研究所の「労働市場の未来推計2030」によると、2030年には人材が644万人不足すると推計されています。

また、リクルートワークス研究所の「大卒求人倍率調査(2025年度)」によれば、2025年度は新卒企業の求人総数79.7万人に対し、学生の新卒企業就職希望者は45.5万人でした。

つまり、新卒企業への就職を希望する人数に対して、求人の総数が34.2万人という超過需要だったことがわかります。

この売り手市場の状況は今後も続き、企業間の競争はさらに激化すると予想されます。

採用市場では優秀な人材の獲得競争がますます激しくなっており、従来のような求人広告やエージェントを用いた「転職意欲が顕在化している求職者」という限られたパイを奪い合う手法だけでは、採用はますます難しくなっています。

この状況を打開するために、採用マーケティングの考え方が注目されるようになりました。

応募者中心の市場への転換

かつての採用市場は「企業が選ぶ」立場にありましたが、労働人口の減少とともに「企業が選ばれる」時代へと転換しています。

転職市場の売り手市場化により、求職者は複数の選択肢から自分に合った企業を選ぶことができるようになりました。

こうした環境では、企業側が一方的に条件を提示するだけでは優秀な人材を獲得することはできません。求職者のニーズを理解し、企業の魅力を効果的に伝える必要があります。

また、良い人材ほど積極的に転職活動をしておらず、「転職潜在層」として埋もれていることが多いのが現状です。

この層にアプローチするには、従来の求人広告やエージェント経由のアプローチだけでは不十分です。

魅力的なコンテンツ発信やSNS活用、社員を通じたネットワーキングなど、多様なチャネルを活用する必要があります。そのため、マーケティングの考え方や手法を取り入れた採用活動が求められるようになったのです。

求職者の価値観・就職活動の変化

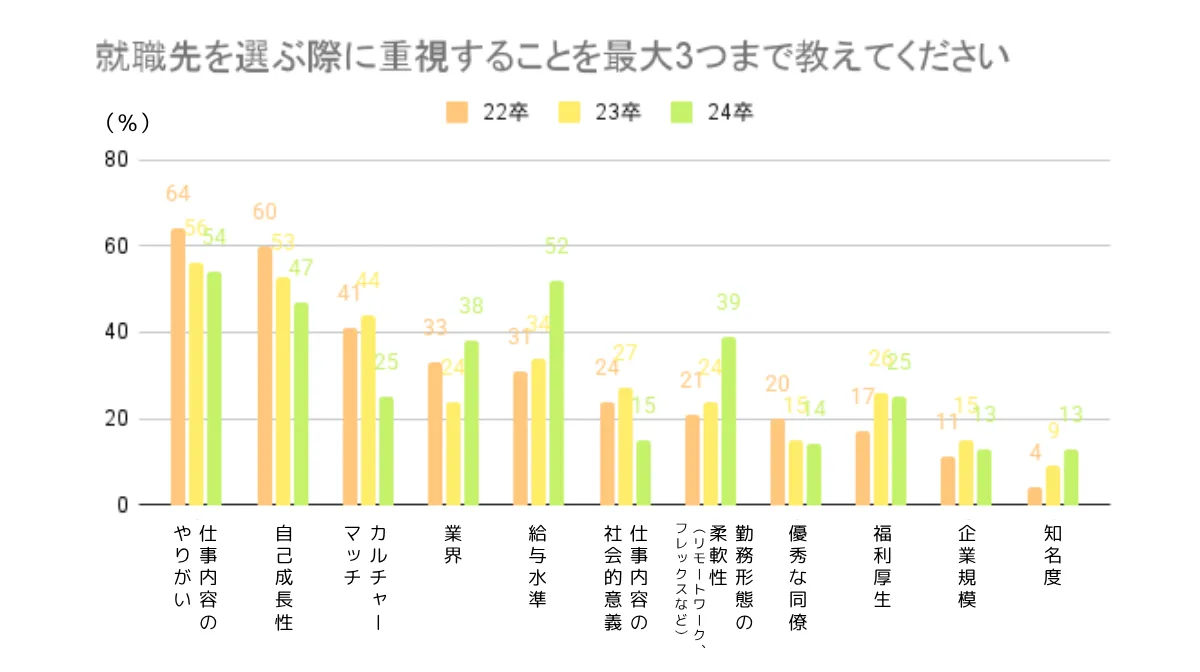

現代の求職者、特に若い世代は、単に給与や待遇だけでなく、「働きがい」「自己成長」「ワークライフバランス」「企業理念への共感」など、多様な価値観を持って就職先を選ぶ傾向が強まっています。

ウォンテッドリーの調査によると、求職者が転職先に求めることは、給与水準だけでなく、有意義な仕事やカルチャーマッチといった項目も上位に来ています。

こういった内面的な側面は、従来の求人票や企業説明会だけでは伝えきれません。

また、就職・転職活動のデジタル化も進んでおり、求職者は企業のホームページやSNS、口コミサイトなど、さまざまな情報源から企業の実態を調査します。

入社前に会社のことをより深く理解してもらうことは、選考辞退やミスマッチによる早期離職を防ぐうえで非常に重要です。

実際、退職理由の上位には「事業内容がイメージと違った」「職場環境に不満がある」「カルチャーギャップを感じた」などがランクインしています。

採用マーケティングは、こうした多様な価値観と情報収集行動に対応するための有効な手段となっています。

参考:ウォンテッドリー|22卒〜24卒の就職活動に関する調査結果を発表

▼採用SNSについて深堀

以下の記事では、運送業界向けSNS採用の方法と効果を解説しています。ドライバー採用率150%アップの成功事例や導入ステップ、各SNSの活用法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

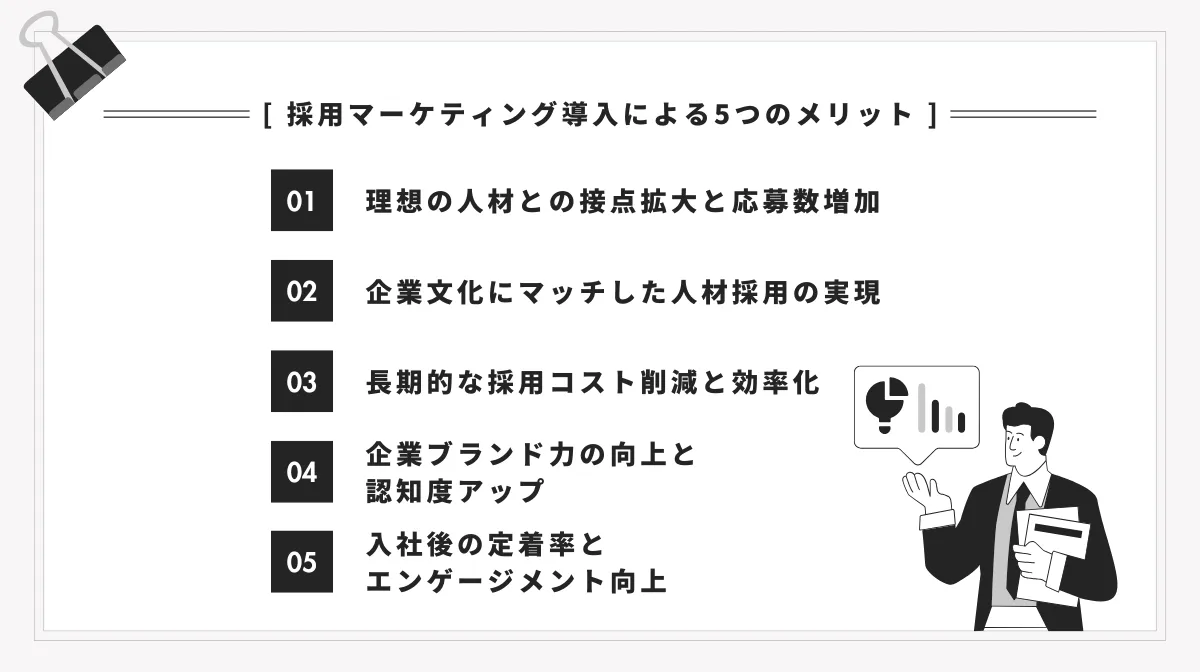

3.採用マーケティング導入による5つのメリット

採用マーケティングを導入することで企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。実際に得られる5つの重要なメリットについて詳しく見ていきましょう。

理想の人材との接点拡大と応募数増加

従来の採用手法では、転職を積極的に考えている「転職顕在層」のみをターゲットとしていましたが、採用マーケティングでは現時点で転職を考えていない「転職潜在層」にもアプローチします。

潜在層の中には優秀な人材が多く埋もれていることが多く、この層との接点を持つことができれば、将来的な応募増加につながります。

また、自社の魅力を明確に定義して発信することで、他社との差別化が図れます。求職者の共感を得られれば、応募数の自然な増加や質の高い応募者の増加が期待できるでしょう。

さらに、自社の社員やアルムナイ(元社員)、不採用となった候補者なども含めた幅広いネットワークを活用することで、リファラル(紹介)による応募も増えます。

このように、採用マーケティングによる接点拡大は、単に応募数を増やすだけでなく、質の高い応募者を増やすことにもつながります。

▼アムルナイについて詳しく解説

以下の記事では、アルムナイ採用の基礎から実践まで解説しています。即戦力人材確保のための制度設計、運用方法、先進企業の事例を紹介し、成功のポイントを詳しくしているので、ぜひ参考にしてください。

企業文化にマッチした人材採用の実現

自社の魅力や価値観、働き方などを明確に発信することで、求職者は入社前に「この会社は自分に合うか、合わないか」を判断しやすくなります。これにより、入社後のミスマッチを大幅に減らすことができます。

企業文化との不一致は、入社後の早期離職や低いパフォーマンスの主な原因となることが多いため、事前にマッチング度を高めることは非常に重要です。

また、求職者にとっても、企業理念や価値観に共感した上で入社できるため、より高いモチベーションで業務に取り組むことができます。

採用マーケティングでは、カジュアル面談や社員との交流機会、職場見学など、双方向のコミュニケーションを重視するため、お互いの相性を確認する機会が増えます。

これにより、企業側も候補者側も、入社の意思決定をより確かな情報に基づいて行うことができるようになります。結果として、定着率の向上や組織パフォーマンスの向上にもつながるのです。

▼採用ミスマッチを防ぐために

以下の記事では、人事担当者向けに採用ミスマッチの原因と対策を解説しています。具体的な防止策や組織づくりのポイントまで、実践的なノウハウも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

長期的な採用コスト削減と効率化

従来の採用手法では、募集のたびに多額の広告費や紹介手数料が発生しますが、採用マーケティングによって自社のファンが増えれば、そうした費用を抑えつつ継続的に人材を獲得できるようになります。

また、情報発信やコンテンツ作成は一度作成したものを繰り返し活用できるため、効率的に採用活動を展開することが可能です。さらに、企業文化にマッチした人材の採用が増えることで、入社後の早期離職も減少します。

採用にかかるコストには、広告費だけでなく、選考・面接にかかる人件費、研修費用なども含まれるため、離職率の減少は大きなコスト削減につながります。

加えて、データに基づいた採用戦略の立案・実行により、効果の低い施策を見直し、リソースを効果的に配分することができます。

このように、採用マーケティングは短期的な採用数の増加だけでなく、長期的な採用コストの最適化と効率化をもたらすのです。

企業ブランド力の向上と認知度アップ

求職者に向けて自社の理念や価値観、強みを積極的に発信することで、企業の認知度と好感度が向上します。

魅力的なコンテンツを継続的に発信することで、業界内での存在感を高め、「働きたい企業」としてのイメージを確立することができるでしょう。

また、採用マーケティングの一環として行うイベントやSNS発信は、求職者だけでなく、潜在顧客や取引先にもリーチする可能性があります。

企業の人的側面や社内文化に焦点を当てた情報発信は、製品やサービスの宣伝とは異なる角度から企業の魅力を伝えることができ、企業全体のブランディングに貢献します。

例えば、社員のストーリーや企業の社会貢献活動を紹介することで、人間味のある企業イメージを形成し、共感を生みだすことができます。

こうしたブランド力の向上は、採用活動だけでなく、ビジネス全体にプラスの影響をもたらします。

入社後の定着率・エンゲージメント向上

企業の実態を正確に伝えることで、入社後のギャップを最小限に抑え、「こんなはずじゃなかった」という失望感による早期離職を防ぐことができます。

また、採用プロセスを通じて候補者と深いコミュニケーションを重ねることで、入社前から企業への帰属意識や一体感が育まれます。

さらに、採用マーケティングで明確にした企業の価値観や魅力は、入社後の社員教育やエンゲージメント施策にも一貫して活用できます。

社員満足度が高まれば、それが新たなリファラル採用や口コミでの評判向上につながり、好循環が生まれます。

実際、エンゲージメントの高い社員は生産性が高く、離職率も低いことがさまざまな調査で明らかになっています。

このように、採用マーケティングは「採用して終わり」ではなく、入社後の活躍を見据えた戦略的アプローチであり、組織全体の活性化にもつながるのです。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

4.採用マーケティングのターゲット設定

採用マーケティングでは、従来の採用手法よりも幅広いターゲット設定が重要です。どのような層にアプローチすべきか、その特徴と方法を見ていきましょう。

転職顕在層と潜在層へのアプローチ戦略

採用マーケティングでは、積極的に転職活動をしている「転職顕在層」と、現時点では転職を考えていないものの条件次第では動く可能性がある「転職潜在層」の両方にアプローチします。

転職顕在層へのアプローチは、従来の採用手法でも行われてきましたが、潜在層へのアプローチは採用マーケティングならではの特徴です。

転職顕在層に対しては、求人サイトやエージェント、自社採用サイトなどを通じて直接的な採用メッセージを発信し、選考のスピード感を重視します。

一方、転職潜在層へのアプローチ方法としては以下のようなものが挙げられます。

転職潜在層への効果的なアプローチ

- 使用するチャネル

・ブログ・オウンドメディア

・SNS(Twitter、Instagram、Facebookなど)

・オフライン・オンラインイベント

・メディア露出(記事掲載など) - 効果的なコンテンツ

・企業の成長ストーリー

・実際の職場環境の紹介

・社員の生の声・インタビュー

・プロジェクト事例や成功体験

・企業文化や価値観の発信 - アプローチの重要ポイント

・即座の応募を促さない

・ハードルの低い接点から始める(カジュアル面談、イベント参加など)

・長期的な関係構築を意識する

・企業の認知度と好感度を高めることを優先する

こうした段階的なアプローチによって、潜在層の転職意向を徐々に高め、自社のファンに変えていくことができます。

自社の社員をファン化させる重要性

採用マーケティングにおいて、自社の社員も重要なターゲットとなります。マーケティングの考え方で言えば、社員は「既存顧客」と捉えることができ、戦略上重要なポジションです。

社員がモチベーション高く活躍し、会社に誇りを持つ「ファン」となることで、SNS・Web・口コミでの好意的な情報発信やリファラル採用の活性化、社外のファン創出などが期待できます。

社員のエンゲージメントを高めるには、社内広報(インターナルコミュニケーション)の整備やパフォーマンス高く働ける環境づくりが重要です。

- 企業理念や事業ビジョンの浸透

- キャリア支援

- 人材育成

- 働きやすい環境の整備 など

また、社員の声を積極的に採用活動に活かすことで、リアルで説得力のあるメッセージを発信できます。

- 社員インタビュー

- 社内イベントの様子

- 日常の業務風景などのコンテンツ など

このように、社員満足度と採用活動は密接に関連しており、社員をファン化させることは採用マーケティングの成功に不可欠な要素なのです。

アルムナイ(元社員)の戦略的活用法

アルムナイ(alumni)とは、卒業生・元部員・校友といった意味の言葉で、定年ではない理由での離職者・退職者のことを指します。採用マーケティングにおいて、アルムナイは極めて重要な存在です。

アルムナイには大きく3つの側面があります。

- 採用候補者としての側面

一度退職した元社員との繋がりを保ち、良い関係性を築くことで、将来的に「出戻り社員」として再雇用につながる可能性がある - 良質な情報発信者としての側面

アルムナイはマーケティングで言えば、製品やサービスの体験者であり、アルムナイの就業経験はファミリアルで信頼性の高い口コミとなり、今後の採用活動に大きな影響を与える - 自社の顧客としての側面

アルムナイが自社と近い属性の業種に転職していれば、自社の将来の顧客・ファンとなることがある

このように、良質なアルムナイネットワークを構築することは、採用マーケティングの観点から見ても非常に重要な戦略なのです。

5.採用マーケティング実践の6ステップ

採用マーケティングを効果的に実践するための6つのステップを、具体的な手順とポイントを交えて解説します。それぞれのステップを着実に進めることで、成功への道筋が見えてきます。

STEP1:自社の強みと魅力を客観的に分析する

採用マーケティングの第一歩は、自社を客観的に分析し、強みと魅力を明確にすることです。経営理念・経営戦略・事業計画から、自社の強みと弱みを認識しましょう。

この際、3C分析やSWOT分析などのフレームワークを活用すると効果的です。

- 3C分析

Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点で事実を整理し、マーケティング環境を把握する - SWOT分析…縦軸に内部環境/外部環境、横軸にプラス/マイナスとした4象限に分け、自社の状況をStrength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)に分類する

これらの分析を通じて、自社の独自性や市場での立ち位置、他社との差別化ポイントを明確にします。また、社員や顧客へのインタビュー、市場調査なども実施し、客観的なデータに基づいた分析を心がけましょう。

自社の強みを正確に把握することで、求職者に対して説得力のあるメッセージを発信することができ、採用マーケティングの土台が築かれます。

STEP2:ターゲット人材のペルソナを詳細に設定する

STEP1で得られた自社の情報をもとに、自社にどのような人材が必要か、どのような人材に来てほしいかを明確にします。ここで設定する人材像が「ターゲット」となります。

このとき、「コミュニケーション能力」のような多義的に読み取れる言葉ではなく、具体的な言葉で定義するように注意しましょう。

ターゲットが明確になったら、一段掘り下げた「ペルソナ」を作成します。

求職者の行動の関連性や根底にある価値観を把握するために、好き嫌いといった生活態度や抱いている夢、抱えている悩み、普段どのような努力をしているのかといった部分まで作り込み、理解しやすくします。

求める人材像が複数ある場合はペルソナを複数のパターンで設定します。

ペルソナに含めるべき主要要素

- バイオグラフィ

(年齢/性別/現在の職種/業種/年収/居住地/資格) - パーソナリティ

- 行動

- 振る舞い

- 普段利用するチャネル

- 転職理由 など

▼採用ペルソナについてもっと詳しく

以下の記事では、採用ペルソナの作り方から活用方法まで解説しています。7つのステップで理想の人材像を設計し、効率的な採用活動を実現する方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

STEP3:採用ジャーニーをマッピングする

ペルソナを設定できたら、キャンディデイト(求職者)ジャーニーを設計します。

キャンディデイトジャーニーは、どのチャネルで求職者と接点を持ち、どのようにメッセージを訴求するのかを考える手段になります。全体設計は以下のような段階で行います。

- 1.認知形成フェーズ

- 「会社に憧れを持ってもらう」ことを目指し、ビジネスモデル、事業戦略、プロジェクト、企業の可能性などを訴求する

- 2.興味喚起フェーズ

- 「入社後、自分が成長できるイメージを持ってもらう」ことを目指し、業務内容/スキルセット、キャリアイメージ、仕事への価値観などを伝える

- 3.動機形成フェーズ

- 「メンバーへの親近感を持ってもらう」ために、メンバーのパーソナルヒストリー、メンバー間の親密性などを紹介する

- 4.定着/決断フェーズ

- 「入社への安心感を持ってもらう」ため、社内文化や制度、裏表のない情報などを提供する

STEP4:効果的な情報発信チャネルを選定する

キャンディデイトジャーニーで設計したストーリー(ファネル)に応じた効果的なチャネルを選定します。

フェーズごとに求職者が求めているニーズに対してどのように情報を提供するかアプローチを考えることで、効率的に魅力を伝えることができます。

主な情報発信チャネルとしては、ブログ(採用オウンドメディア)、SNS、動画/音声、イベント/ミートアップなどがあります。

- ブログ(採用オウンドメディア)

・求職者が必要な情報を自由に入手できる環境を整え、ファン獲得を目指す

・大規模なオウンドメディア構築より、ブログサービスやWantedlyなど既存プラットフォームを活用して自社規模に合った情報発信から始める - SNS

・オウンドメディアへの導線づくりとして利用し、継続運用によるフォロワーの獲得で情報発信力やリーチ力を高める

・企業アカウントだけでなく、社員の個人アカウントを通じた情報配信も効果的 - 動画/音声コンテンツ

視覚的な情報量が多く、企業イメージの浸透に適している - イベント/ミートアップ

オンライン・オフライン問わず候補者との接点を設ける機会として重要

STEP5:魅力的なコンテンツを継続的に発信する

伝えたいことが固まってきたら、次は魅力的なコンテンツを制作し、継続的に発信していきます。認知形成において大切なのは、発信の継続です。

短期でROIを測りすぎてしまい、成果が出る前に辞めてしまわないよう、長期的な運用ができる体制を整えましょう。

コンテンツ作成では、ターゲットペルソナに響く内容と形式を選ぶことが重要です。

- エンジニア向け→技術的な深い内容

- 営業職向け→具体的な成功事例や市場分析を提供する など

また、社員インタビュー、日常業務の様子、成長ストーリー、失敗から学んだことなど、リアルでかつポジティブな印象を与える内容が効果的です。

発信媒体は、自社採用サイト、ブログ、SNS、動画、ポッドキャストなど多岐にわたりますが、自社のリソースと目的に合ったものを選びましょう。

特に最近では、オリジナリティのあるコンテンツが差別化につながります。社員が主体となって情報発信する仕組みを作ることで、コンテンツの多様性と質を高めることができます。

継続的な情報発信は、求職者の認知と興味を段階的に高め、応募につなげる重要な役割を果たします。

STEP6:データ分析による継続的な改善を行う

従来の採用では、担当者の記憶・経験・勘に頼りがちでしたが、採用マーケティングでは、記録・傾向・客観性という新しい武器を手に入れることができます。

自社へのエントリー数、ウェブサイトのページビュー数、メールの到達数、説明会への参加率、面接の実施率、被紹介者の応募率などのデータを管理・分析し、改善に繋げます。

例えば、配信したコンテンツがターゲット層に訴求できているのか、自社のどのポイントに魅力を感じているのか、どのような人材が活躍しているのかといったデータを振り返ることで新しい気づきが得られます。

実際の求職者の動きが、ペルソナやキャンディデイトジャーニーが正しく現実を反映しているのかを問いかけることも必要です。

なお、複数のシステムでデータを管理・分析すると多くの工数がかかってしまいますが、ATS(採用管理システム)の活用がおすすめです。

ATSを活用すれば、経路ごとの応募情報を一元管理し、面接から内定までの採用担当者の業務工数を劇的に削減できます。

データの管理・分析は一度の取り組みで終わるものではなく、継続的な改善サイクルとして機能させることが重要です。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

6.成功企業に学ぶ採用マーケティング実践事例

採用マーケティングを効果的に実践している企業の成功事例から、自社の採用活動に活かせるポイントを探ってみましょう。

自社の弱みもオープンに発信するカルチャー戦略

先進的な企業では、良い面だけでなく弱みや課題も含めて社内外に発信する「オープン」な姿勢を採用マーケティングに取り入れています。

定期的に記事コンテンツを発信し、経営層が会社の課題を積極的に共有することで、社内の心理的安全性を高め、メンバー主体の情報発信を促進しています。

取り組み中の課題や必要としている人材をオープンに公開し、裏表のない情報を継続的に発信することでファンを着実に増やす効果が見られます。

また、候補者の転職意向度に合わせて施策内容を最適化することで、より効果的なアプローチが実現しています。

このオープンな情報発信は入社後のミスマッチ防止と定着率向上にも寄与し、課題解決に意欲を持つ人材が集まる好循環を生み出しています。

社員主体のコンテンツ発信でリアルな魅力を伝える

企業の実態と候補者のイメージのギャップを埋めるため、「オープンカルチャー」を採用マーケティングに活用する事例も増えています。

社員が主体となって情報発信を行うことで、リアルな企業文化や仕事内容を伝えることに成功している企業が見られます。

社員ブログやSNSを通じて業務の様子や技術的知見、社内イベントなどを紹介し、「働く場所」としての企業の魅力をダイレクトに伝えています。

カルチャーのマッチ度を重視し、自社の想いや社風への共感を高める採用広報活動により、メディアにも注目される成果を上げている例もあります。

こうした取り組みは、採用活動だけでなくインナーブランディングや部門間の情報共有にも活用され、組織全体の活性化につながっています。

社員が主体となった情報発信は説得力があり、求職者からの共感を得やすいという大きなメリットがあります。

データ分析を活用した採用プロセスの最適化

データ分析を活用して採用プロセスを最適化する企業も増えています。

人材紹介会社への依存度が高く採用コストがかさんでいた企業が、自社による直接採用を増やすために採用マーケティングを導入し、コスト削減と効率化を実現した事例があります。

記事経由の応募数や入社人数を指標として効果測定を実施し、そのデータを次の企画に活かすPDCAサイクルを確立しています。

また、転職潜在層にアプローチするために、SNSを通じたライトな交流や定期的な転職意向確認といった地道な活動を行い、各採用ファネルにおける候補者の動向を分析して次フェーズへの移行を促進するKPI設定を行う企業もあります。

こうした取り組みにより、外部サービスに頼らず自社の採用力だけで多数の採用に成功している事例も見られます。

データに基づいた採用戦略の立案と実行は、採用活動の効率と効果を大幅に向上させる鍵となっています。

7.採用マーケティング導入時の注意点と成功のポイント

採用マーケティングを効果的に導入するためには、いくつかの重要な注意点と成功のポイントがあります。実践における課題とその解決策について解説します。

短期的視点ではなく長期的な取り組みとして考える

採用マーケティングの効果を最大化するためには、短期的な採用数の増加だけでなく、長期的な企業ブランド構築の視点が欠かせません。

採用マーケティングは即効性のある手法ではなく、継続的な取り組みによって徐々に効果が現れるものです。

特に認知形成においては継続的な発信がカギとなるため、数ヶ月〜年単位で運用・分析し、成果が出る前に諦めてしまうことのないようにしましょう。

一度の記事や施策で劇的な効果を期待するのではなく、継続的な情報発信によって少しずつ企業の認知度と好感度を高めていく姿勢が重要です。

また、短期間の効果測定ですべてを判断するのは危険です。特に「認知」「興味」など、ファネル上部の指標は、すぐに採用数に直結するものではないため、適切な時間軸で評価する必要があります。

採用マーケティングを始める際は、組織内で「即効性を求めない」「継続的に取り組む」という共通認識を持ち、中長期的な成果目標と評価指標を設定しましょう。

一貫したメッセージと価値観を発信し続けることで、徐々に自社らしさが浸透し、求職者との強い絆が形成されていきます。

マーケティング部門との連携で相乗効果を生み出す

採用マーケティングを成功させるためには、人事部門とマーケティング部門の連携が不可欠です。

マーケターが採用マーケティングの領域で人事と協業できる環境を整えることで、専門的なマーケティングのノウハウを採用活動に活かすことができます。

採用担当は、これまでは多くの人に会うという意味では営業的な要素が強い役割でしたが、採用マーケティングでは、データ志向やコンテンツの企画力も求められます。

また、企業ブランディングと採用ブランディングを統合的に展開することで、メッセージの一貫性が保たれ、より強力な企業イメージを構築できるでしょう。

実際の連携方法としては、定期的な情報共有会議の開催、共同プロジェクトの立ち上げ、ナレッジの共有などが考えられます。

採用チームが大きい会社では、採用チーム専属のマーケターを配置することも効果的です。こうした部門間連携によって、採用マーケティングの品質と効率が大きく向上し、優れた成果につながります。

数値化・可視化による効果測定の重要性

採用マーケティングにおいて、データの管理・分析は極めて重要です。さまざまなデータを数値化・分析し、改善につなげることで、採用活動の精度と効率を高めることができます。

- WebサイトのPV数

- SNSのフォロワー数応募数

- 選考通過率

- 内定受諾率

- 定着率 など

例えば、認知(ページビュー数)、興味(クリック率)、検討(継続接触率)、応募(応募率)、選考(選考通過率)、採用(内定受諾率)といった指標を設定し、各段階での改善点を明確にします。

また、数値化が難しい従業員エンゲージメントについては、アンケートによって社員のモチベーションを定量化したり、Geppoや15Fiveなどのエンゲージメント測定ツールを活用するとよいでしょう。

効果測定の結果は、次の施策立案に活かし、PDCAサイクルを回していくことが重要です。こうしたデータに基づいた意思決定により、採用マーケティングの効果を最大化し、限られたリソースを最適に配分することができます。

効果測定の文化を定着させることで、採用活動の質とROIを継続的に向上させることが可能になります。

8.自社にあった採用マーケティングの始め方

採用マーケティングについて詳しく解説してきましたが、最後に具体的な始め方と理想の採用サイクルについてまとめます。自社の状況に合わせて、効果的に採用マーケティングを導入していきましょう。

まずは取り組みやすい施策から始める実践的ステップ

採用マーケティングは包括的な概念であるため、一度にすべてを導入するのは難しいかもしれません。まずは自社のリソースやスキルに合わせて、取り組みやすい施策から始めることが重要です。

- 1.自社分析と現状の採用課題の明確化

- どのような人材が不足しているのか、なぜ採用が難しいのかを把握する

- 2.採用ターゲットの明確化と簡易的なペルソナの作成

- 詳細なデータがない場合は、現在活躍している社員の特徴や背景を参考にして、おおよそのペルソナを設定する

- 3.既存のチャネル(自社サイト、SNSなど)を活用した情報発信

- 社員インタビューや社内イベントの様子などの簡単なコンテンツを定期的に発信する

Wantedlyなどの外部プラットフォームを活用して、自社でのコンテンツ制作・管理の負担を軽減する

はじめは小規模でも、継続的な情報発信とデータ収集を行い、徐々に規模と質を拡大していくことが、採用マーケティング成功への道筋となります。

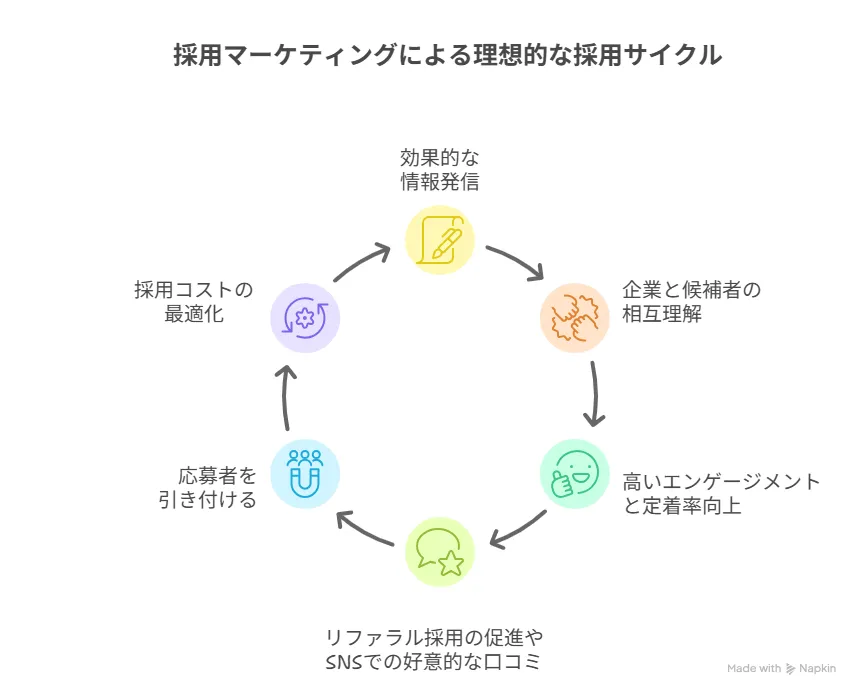

採用マーケティングで実現する理想の採用サイクル

採用マーケティングを導入・定着させることで実現する理想の採用サイクルは、持続可能で効率的な人材獲得と定着のエコシステムを形成します。

このサイクルでは、まず明確に定義された自社の魅力とターゲットペルソナに基づき、効果的な情報発信を行います。これにより、自社に適した人材との接点が増え、質の高い応募者が増加します。

選考プロセスではカルチャーフィットとスキルマッチを丁寧に見極め、企業と候補者の相互理解を深めます。入社後は一貫したメッセージと体験を提供することで、高いエンゲージメントと定着率を実現します。

満足度の高い社員は自社の魅力を外部に発信し、リファラル採用の促進やSNSでの好意的な口コミにつながります。

これにより、さらに質の高い応募者が集まるという好循環が生まれます。また、データに基づいた継続的な改善により、採用活動の効率と効果が向上し、採用コストの最適化が図られます。

この理想的なサイクルによって、企業は単に「人を採用する」だけでなく、「組織の成長と発展を支える人材エコシステム」を構築することができるのです。

採用マーケティングは、短期的な人材獲得の手法ではなく、企業の持続的な成長を支える戦略的アプローチとして、今後ますます重要性を増していくでしょう。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

9.選ばれる企業への転換と未来

採用マーケティングは、単なる採用手法の一つではなく、長期的な人材戦略としての側面を持ちます。

従来の「応募を待つ」姿勢から「求職者に選ばれる企業になる」という視点の転換が、これからの採用成功の鍵となるでしょう。

本記事で解説した定義や背景、5つのメリット、実践の6ステップを参考に、自社の状況に合わせた採用マーケティングを段階的に取り入れていくことをお勧めします。

一朝一夕で結果が出るものではありませんが、継続的な取り組みによって、優秀な人材の獲得・定着という成果につながります。

人材獲得競争が激化する今だからこそ、採用マーケティングの戦略的導入を検討し、企業の持続的な成長を支える人材エコシステムの構築を目指しましょう。