人材獲得競争が激化する現代の採用市場では、「企業が求職者を選ぶ」時代から「求職者が企業を選ぶ」時代へと変化しています。

優秀な人材を確保するためには、採用プロセス全体を通じて候補者に満足度の高い体験を提供する「採用CX(Candidate Experience)」が不可欠です。

本記事では、採用CXの基本概念から実践方法まで、優秀な人材に選ばれる企業になるための完全ガイドをご紹介します。

- 採用CXとは何か、なぜ今重要視されているのか、企業にもたらす5つのメリット

- 認知から入社までの4つのフェーズにおける候補者体験の設計ポイント

- 採用CXを向上させるための4ステップの実践方法と成功企業の事例

1.採用CXとは?基本概念と重要性

採用CXは企業の採用活動において、求職者の体験に焦点を当てた新しいアプローチです。その本質を理解することで、効果的な人材獲得戦略を構築できます。

CXはCandidate Experienceの略で「候補者体験」という意味を表します。

自社に価値を感じてもらうような体験を提供することで、採用したい人材に自社のファンになってもらい着実に入社まで導き、入社後の定着や企業イメージの向上にもつなげていく取り組みです。

採用CXは単なる採用手法ではなく、求職者との長期的な関係構築を目指す戦略的なアプローチであり、採用活動全体を通じて候補者に満足度の高い体験を提供することが重要です。

これは企業と求職者の相互理解を深め、両者にとって最適な採用結果をもたらす可能性を高めます。

従来の採用活動との決定的な違い

従来の採用活動と採用CXには根本的な違いがあります。その差を理解することで、時代に合った採用戦略を展開できるでしょう。

この違いは特に優秀な人材の獲得において大きな差を生み出し、候補者から選ばれる企業となるための鍵となっています。

| 項目 | 従来の採用活動 | 採用CX |

|---|---|---|

| 主導権 | 企業側が主導権を握る | 企業と求職者の双方向の関係性を重視 |

| プロセスの特徴 | 企業が一方的に求職者を評価・選考 | 相互理解と関係構築を目的とした対話 |

| 評価の中心 | 「この人材が自社の求める条件に合致するか」 | 「求職者がこの企業で働きたいと思える体験を提供できているか |

| 重視する要素 | スキル・経験・適性などの客観的基準 | 候補者の体験・感情・満足度 |

| 目指す関係性 | 選考者と被選考者の上下関係 | 互いを評価し合う対等なパートナーシップ |

| 成果への影響 | 単純な人材の獲得 | 優秀な人材からの選択と長期的な関係構築 |

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

2.なぜ今、採用CXが重要視されているのか

採用CXが注目を集める背景には、労働市場の構造的な変化と求職者の意識変革があります。企業はこの変化に対応するために採用戦略の見直しが必要になっています。

少子高齢化による労働人口の減少と人材獲得競争

日本社会における構造的な問題が、採用市場に大きな影響を与えています。その核心を理解することが、採用CXの重要性を把握する第一歩です。

現在、日本の総人口は減少を続けており、それにともなって労働に適した生産年齢人口(15歳~64歳までの人口)は減少の一途をたどっています。

内閣府のデータによれば、生産年齢人口は2020年の7,406万人から2040年には5,978万人まで減少すると予測されています。

同時に、コロナ禍からの経済活動再開を背景に、有効求人倍率は上昇傾向にあります。

有効求人倍率は一人の求職者に対して何件の求人件数が存在するかを示す数値で、この数値が高いほど企業にとっては採用難であることを意味します。

このような状況下で、企業間の人材獲得競争は激化の一途をたどっており、優秀な人材の確保はますます困難になっています。

参考:

内閣府|人口減少と少子高齢化

独立行政法人労働政策研究・研修機構|完全失業率、有効求人倍率 1948年~2023年 年平均

求職者が企業情報を入手しやすい時代に

情報技術の発達が採用市場にもたらした変化は大きく、求職者と企業の間の情報格差は大幅に縮小しています。このことが採用CXの重要性を高める要因となっています。

「OpenWork」や「Glassdoor」などの口コミサイトでは、実際に働いている社員や選考を受けた求職者からのリアルな評価を見ることができます。

こうした情報源によって、「好ましくないと感じた企業への応募を控える」など事前に応募する企業を選別することが簡単になったため、企業には、求職者に自社の価値を感じてもらうための取り組みが求められています。

透明性の高い情報環境では、採用プロセスでの不誠実な対応や企業文化との不一致は即座に拡散され、企業の評判に直接影響するリスクがあります。

「選ぶ側」から「選ばれる側」へのパラダイムシフト

採用市場における力関係の変化は、企業の採用戦略に根本的な転換を求めています。この現実を受け入れ、新たな視点で採用活動を再構築する必要があります。

かつては「企業が求職者を選ぶ」という構図が一般的でしたが、現在は「求職者が企業を選ぶ」時代へと変化しています。

特に高いスキルや専門性を持つ優秀な人材ほど、複数の企業から内定を獲得し、自分にとって最適な企業を選ぶ傾向が強まっています。

このような状況下では、単に高い給与や福利厚生を提示するだけでは不十分で、企業理念や文化、成長機会、働き方の柔軟性など多角的な要素で候補者の心を掴む必要があります。

採用CXはまさに、企業が「選ばれる側」として候補者に魅力的な価値提案をするための戦略的アプローチなのです。

採用活動は企業ブランディングの一環として捉え、長期的視点での人材獲得戦略を構築することが求められています。

▼採用ブランディングについて詳しく

以下の記事では、採用ブランディングの基礎知識から実践的なステップ、成功事例まで解説しています。人材採用の質を高め、コストを最適化する方法もご紹介しているのでぜひ参考にしてください。

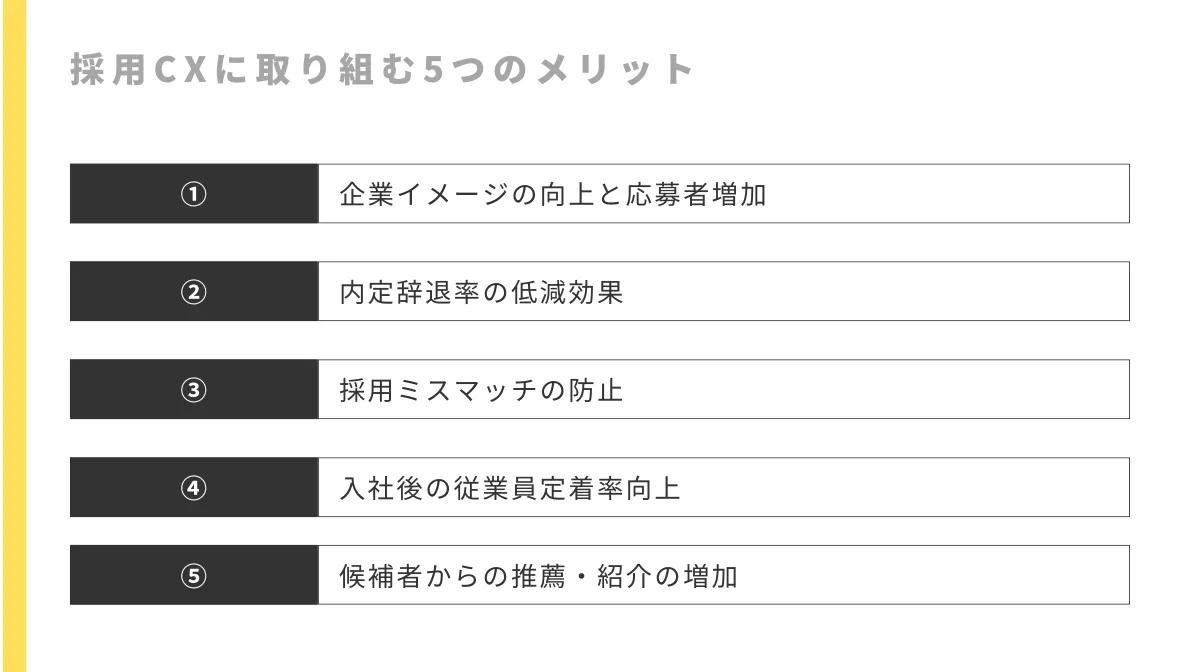

3.採用CXに取り組む5つのメリット

採用CXの向上に取り組むことで、企業には様々な恩恵がもたらされます。単なる採用成功率の向上にとどまらない、多面的な効果について理解しましょう。

①企業イメージの向上と応募者増加

採用CXへの取り組みは、企業ブランディングと直結し、応募者数の増加という具体的な成果につながります。その好循環の仕組みを理解しましょう。

「この会社の面接は、自分自身の価値を再発見する貴重な時間だった」「不採用だったが、フィードバックが的確で成長につながった」といったポジティブな声は、潜在的な求職者に強い影響を与えます。

企業イメージの向上によって求職者が集まりやすくなれば、より多くの優秀な人材からの応募を期待できるようになります。

このような口コミや投稿は、採用広告よりも信頼性が高く、自社の宣伝活動に近い役割を果たします。

採用CXの向上に注力することは、企業の評判を高め、魅力的な雇用主としてのブランドを構築する効果的な戦略となるのです。

②内定辞退率の低減効果

採用プロセスで良好な体験を提供することは、内定者の意思決定に大きな影響を与えます。内定辞退を防ぐための重要な要素を考えてみましょう。

内定辞退の主な原因として、「他社からのより良い条件の提示」「企業への不信感や不安」「企業文化への疑問」などが挙げられます。

●候補者に対する質の高い体験とは

- 選考過程での誠実なコミュニケーション

- 企業価値観の明確な伝達

- 候補者の疑問に対する丁寧な回答 など

また、内定後のフォローも採用CXの重要な要素です。内定者向けの交流会や研修プログラム、定期的な連絡などを通じて、入社への期待感を高め、不安を取り除くことができます。

こうした取り組みは、候補者が「この企業に入社したい」という気持ちを強化し、内定辞退のリスクを大きく低減させることにつながります。

③採用ミスマッチの防止

採用ミスマッチは企業と従業員の双方に大きな損失をもたらします。採用CXを通じてこの問題を効果的に解決する方法を見ていきましょう。

採用ミスマッチは企業にとって採用コストの無駄遣いであり、従業員にとってもキャリアの停滞を意味します。

採用CXでは、選考プロセスを通じて企業文化や実際の業務内容、期待される役割などを透明に伝えることで、候補者が入社前に自分との適合性を判断できるようにします。

同時に、企業側も候補者の価値観や志向性を深く理解する機会を得ることができます。

この相互理解の促進によって、「入社してみたら想像と違った」という事態を防ぎ、企業と従業員の双方が満足できる採用結果を実現できるのです。

採用ミスマッチの減少は、離職率の低下や職場の生産性向上にも直結する重要な効果といえるでしょう。

▼採用ミスマッチを防ぐために

以下の記事では、人事担当者向けに採用ミスマッチの原因と対策を解説しています。具体的な防止策や組織づくりのポイントまで、実践的なノウハウを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

④入社後の従業員定着率向上

採用CXの効果は入社後にも及びます。優れた採用体験が長期的な従業員エンゲージメントにつながる理由について考えてみましょう。

応募時に企業から満足な対応を得られた人材は、採用された後に自社に愛着を覚える可能性が高まります。採用プロセスでの体験は、企業との最初の関係構築の場であり、その印象は入社後も長く影響します。

これは従業員エンゲージメントの向上につながり、業績向上や組織の活性化をもたらします。

また、入社前から企業文化や価値観を共有することで、入社後のカルチャーショックを最小限に抑え、スムーズな職場適応を促進します。

長期的な人材活用の観点からも、採用CXは単なる採用活動の効率化ではなく、人材の長期的な定着と活躍を支える重要な投資と考えるべきでしょう。

▼従業員のエンゲージメントを理解するために

以下の記事では、エンゲージメントサーベイの基礎知識から導入手順、活用方法まで解説しています。組織改善に向けた具体的なアプローチ方法を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

⑤候補者からの推薦・紹介の増加

採用CXの取り組みは、予想以上に広範な効果をもたらします。特に候補者を通じた企業の評判拡散という副次的効果に注目しましょう。

自社への応募に際して満足のいく体験をし、特に採用された場合には、知人などにその体験を話したり、自社を転職先として紹介する可能性が高まります。

興味深いことに、この効果は採用された候補者だけでなく、不採用となった候補者にも及ぶことがあります。

選考プロセスで敬意を持って扱われ、明確なフィードバックを受けた候補者は、不採用でも企業に対する好印象を持つことが多いのです。

このような評判の積み重ねは、求職者が集まりやすくなる土台となり、リファラル採用(社員紹介)の活性化にもつながります。

さらに、候補者をファン化することで、たとえ採用に至らなくても企業の製品やサービスの顧客になる可能性もあります。

このように採用CXへの注力は、採用活動だけでなく企業の事業全体にポジティブな影響をもたらす可能性を秘めているのです。

▼リファラル採用について詳しく

以下の記事では、運送業界におけるリファラル採用の導入方法と効果を、実例を交えて解説しています。採用コスト削減と優秀なドライバー確保を実現するためのガイドになります。ぜひ参考にしてください。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

4.採用CXを構成する4つのフェーズ

採用CXを効果的に実践するには、採用プロセスの各段階に応じた適切なアプローチが必要です。候補者の体験を時系列で捉え、一貫性のある体験を設計しましょう。

認知フェーズ:初めての接点で好印象を与える

採用CXの第一歩は、候補者があなたの企業を知る瞬間から始まります。この最初の印象が、その後の採用プロセス全体に大きな影響を与えることを理解しましょう。

この段階での主なタッチポイントには、以下のようなものが含まれます。

- 求人広告

- 企業ウェブサイト

- 採用サイト

- SNS

- プレスリリース

- 従業員インタビュー記事

- 採用動画 など

効果的なコンテンツ戦略

- 企業の価値観やミッションを明確に伝える

- 現役社員の生の声を紹介する

- 職場の雰囲気が伝わる写真や動画を活用する など

特に重要なのは、求職者が「この会社で働いたらどんな経験ができるのか」をイメージできるような情報発信です。

求職中の候補者だけでなく、現時点では転職を考えていない潜在層にも響くメッセージを発信することで、将来的な採用活動の基盤を作ることができます。

▼あわせて読みたい

下記の記事では、運送業界向けの採用インスタ活用・TikTok活用ガイドになります。基本的な仕組みから具体的な運用方法、成功事例まで解説しています。ぜひ参考にしてください。

応募フェーズ:スムーズで価値ある応募体験を提供

候補者が応募を決意した瞬間は、企業への関心が最も高まっているタイミングです。この重要な機会をどう活かすかが、採用成功の鍵を握っています。

応募プロセスの使いやすさは非常に重要で、複雑で時間のかかる応募フォームは候補者の離脱を招く原因となります。シンプルで直感的な応募システムを整備し、必要最小限の情報入力で完了できるよう設計しましょう。

また、応募後の迅速なレスポンスも候補者の不安解消に効果的です。応募書類が届いた後、24時間以内に受領確認のメールを送るなど、スピーディな対応を心がけましょう。

応募者への丁寧な対応として、応募に対するお礼のメールや電話、選考プロセスの説明なども効果的です。

カジュアル面談の導入や、スカウトメールの活用、リファラル採用の推進なども、応募フェーズでの体験価値を高める取り組みとして注目されています。

選考フェーズ:信頼関係を構築する面接体験

選考フェーズは、企業と候補者が直接対話する最も重要な機会です。この段階での体験が、候補者の入社意欲を大きく左右することを認識しましょう。

面接官の対応は候補者体験に大きな影響を与えます。面接に来てくれたことへの感謝を伝える、面接時に雑談を取り入れて緊張をほぐす、候補者からの質問に丁寧に答えるなど、一人ひとりに真摯に向き合う姿勢が重要です。

また、選考プロセスの透明性も重要な要素です。次のステップや全体のスケジュール、選考基準などを明確に伝え、候補者が抱く不安を解消します。

選考環境の整備も見落とせません。来社面接の場合は、オフィスの雰囲気(空調や照度)を最適化し、オンライン面接では安定した通信環境と適切な画面設定を確保します。

面接官トレーニングの実施や、体験入社(インターンシップ)制度の設置なども、選考フェーズでの候補者体験を向上させる効果的な施策です。

内定・入社フェーズ:入社意欲を高める内定者フォロー

採用プロセスの最終段階である内定・入社フェーズは、候補者を確実に自社の一員として迎えるための重要な時期です。ここでの取り組みが入社後の活躍にも大きく影響します。

採用決定後すぐに内定通知を出す、入社までのスケジュールや手続きを丁寧に説明するなど、スピーディで明確なコミュニケーションが重要です。

内定者の不安解消と入社意欲向上には、以下のような取り組みが効果的です。

- 入社前の内定者研修の実施

- 従業員との懇親の機会の設定

- 社内見学の機会提供 など

中には内定通知に従業員からの寄せ書きを同封するなど、「この企業から歓迎されている」という気持ちを高める工夫をしている企業もあります。

また、入社前研修やオンボーディングの設計も重要で、新入社員が円滑に業務を開始できるよう、必要な知識やスキルを事前に習得できる機会を提供することで、入社後のミスマッチやギャップを最小限に抑えることができます。

▼オンボーディングについて詳しく解説

以下の記事では、オンボーディングの基礎から実践まで、人材育成のノウハウを解説しています。具体的な導入事例と成功のポイントをわかりやすく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

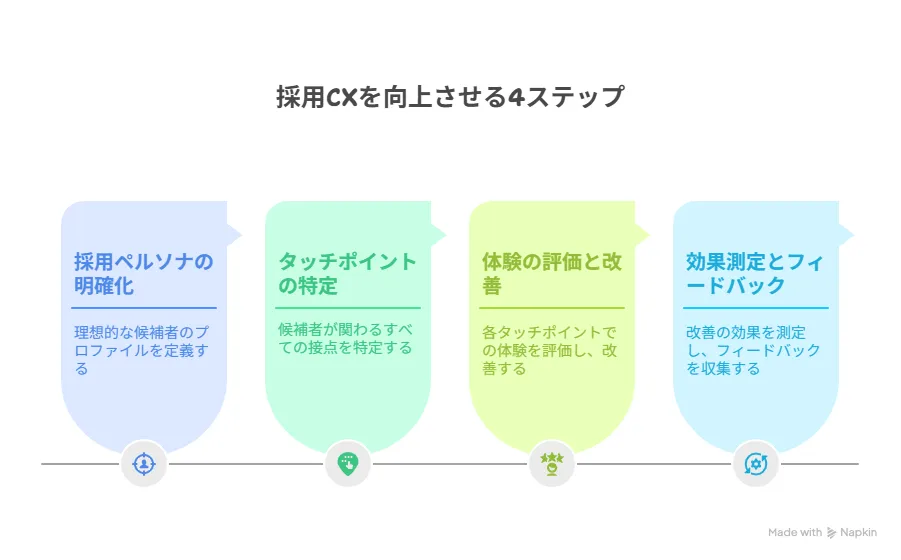

5.採用CXを向上させる4ステップ実践ガイド

採用CXの向上は一朝一夕には実現できません。体系的なアプローチで継続的に改善していくためのステップバイステップの方法論を学びましょう。

ステップ1:採用ペルソナの明確化

採用CXを効果的に設計するための第一歩は、どのような人材を求めているかを明確にすることです。そのための具体的な方法を見ていきましょう。

スキルや経験、価値観など、自社の求める人材像を明確にしたうえで、自社に必要な人材の心に響くような取り組みを検討します。

「30代前半、システムエンジニアとして5年の経験を持ち、チームワークを重視し、最新技術に関心が高い」といった具体的イメージを持つことで、採用活動の焦点が明確になります。

このペルソナに基づいて、「この人物はどのような採用体験に価値を感じるか」を考え、採用CXを設計するのです。採用ペルソナが不明確であれば、採用CXは焦点がぼやけ、効果が半減してしまいます。

自社の事業戦略や組織文化を踏まえた理想の人材像を、経営層や現場の管理職を交えて議論することで、より実効性の高いペルソナを作成できるでしょう。

▼採用ペルソナについて詳しく

以下の記事では、採用ペルソナの作り方から活用方法まで解説しています。7つのステップで理想の人材像を設計し、効率的な採用活動を実現する方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

ステップ2:候補者との接点(タッチポイント)の洗い出し

効果的な採用CXを設計するには、候補者が企業と接触するあらゆる機会を把握することが重要です。この網羅的なマッピングプロセスについて理解しましょう。

自社の認知から応募、選考、内定・入社に至る過程で、求職者との間で生じる接点を洗い出し、接点ごとに、どのような対応が「求職者が満足のいく体験を得る」ことにつながるのかを検討します。

それぞれの接点における候補者の期待や不安、感情を想像し、現状の体験を分析します。複数の採用担当者がいる場合は、対応の一貫性を確保するために情報共有の仕組みも重要です。

担当者によって対応が異なると、候補者に違和感や不信感を与えてしまいます。可視化された接点マップは、採用チーム全体で共有し、各接点での対応方針を統一することで、一貫性のある採用CXを実現できます。

また、定期的に接点マップを見直し、新たな接点が生まれていないか、不要な接点がないかを検証することも大切です。

ステップ3:各接点の体験を評価・改善

接点を洗い出した後は、それぞれの接点での体験の質を評価し、改善するプロセスに移ります。この段階での具体的なアプローチを見ていきましょう。

自社と求職者の間で生じる接点ごとに、現在の採用CXが「求職者が満足のいく体験を得る」ことにつながっているのか検証し、不十分な点などを今後の課題事項として抽出します。

評価基準の設定では、レスポンスの速さ、情報の明確さ、コミュニケーションの質、候補者の満足度など、測定可能な指標を定義します。

各接点での体験を評価するには、内部評価(採用担当者による自己評価)と外部評価(候補者からのフィードバック収集)の両方を実施するのが効果的です。

特に、選考プロセスを経た候補者へのアンケートやインタビューは貴重な情報源となります。

課題の特定と優先順位付けでは、候補者の不満や混乱が特に大きい接点、または改善による効果が大きいと予想される接点を優先的に改善対象とします。

具体的な改善策の立案では、各接点の課題に対する解決策を具体的に設計し、必要なリソース(人員、時間、予算)を見積もり、実行計画を策定します。

改善は一度に全てを行うのではなく、優先度の高いものから段階的に実施することが現実的です。

ステップ4:効果測定とフィードバックの継続

採用CX改善の取り組みは一度きりではなく、継続的な改善サイクルの中で進化させていくものです。効果測定と改善のサイクルについて理解しましょう。

採用CX改善の効果測定

内定承諾率、応募者満足度、選考プロセスの完了率、内定者の入社前離脱率、入社後の定着率など、定量的・定性的な指標を組み合わせて活用する

候補者からのフィードバック収集方法としては、選考終了後のアンケート調査、内定者インタビュー、不採用者へのフォローアップ調査などが考えられます。

特に、採用を見送った候補者からの率直なフィードバックは、採用CX改善のための貴重な情報源となります。

PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)による継続的な改善プロセスを確立し、定期的に採用CXの状況を検証して改善策を実施していきます。

効果測定の結果は採用チーム内で共有し、改善のアイデアを出し合うミーティングを定期的に開催することで、チーム全体の採用CXに対する意識向上にもつながります。

採用CXの向上は一朝一夕に実現するものではなく、地道な努力の積み重ねによって達成される長期的な取り組みであることを理解し、継続的な改善マインドセットを組織に浸透させることが重要です。

▼フィードバックをさらに効果的にする

以下の記事では、フィードバックの基本から実践的なテクニックまで解説しています。効果的な伝え方と受け方のポイントを、具体例を交えて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

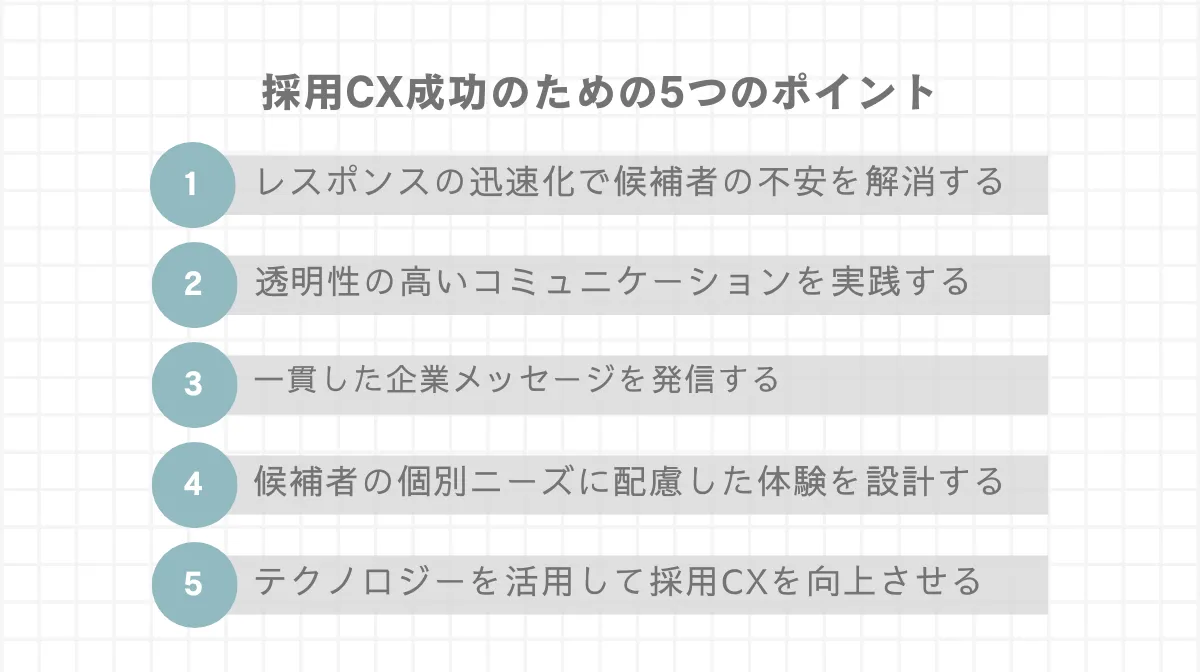

6.採用CX成功のための5つの実践ポイント

採用CXの改善には、具体的な実践ポイントを押さえることが重要です。日常の採用活動に組み込める実用的なヒントを紹介します。

①レスポンスの迅速化で候補者の不安を解消する

採用プロセスにおいて、時間は最も重要な要素の一つです。迅速な対応が候補者の不安解消と満足度向上にどのように貢献するのか考えてみましょう。

求職者とのやり取りにおいて、レスポンスが遅いと求職者に不安を抱かせてしまう場合があります。応募後24時間以内の初回連絡は、候補者に「この企業は私に関心を持っている」という安心感を与えます。

選考ステップごとの適切なフィードバックタイミングも重要で、面接後2~3日以内に次のステップの案内や結果連絡を行うことが理想的です。

こうした不安が自社への不信感へ変わり、自社への関心が薄れてしまう事態を防止するためには、社内で連携して求職者からの連絡に対応できる体制の構築が求められます。

採用担当者不在時の対応ルールを明確にし、チームで情報共有できるシステムを整えることで、一貫性のある迅速な対応が可能になります。

また、自動返信メールの活用や、よくある質問への回答集(FAQ)の整備など、テクノロジーを活用した工夫も効果的です。

候補者を待たせない姿勢は、「この企業は効率的に業務を進める文化がある」という良い印象も与えます。

②透明性の高いコミュニケーションを実践する

信頼関係構築の基礎となる透明性の高いコミュニケーションは、採用CX向上の重要な要素です。具体的な実践方法を見ていきましょう。

選考プロセスの明確な説明と共有は、候補者の不安を軽減し、予測可能性を高めます。

最初のコンタクト時に「選考は○回の面接があり、最終決定まで約○週間かかります」といった全体像を伝えることで、候補者は心の準備ができます。

進捗状況の定期的な更新も重要で、特に選考に時間がかかる場合は、途中経過の連絡を入れることで候補者の不安を和らげることができます。

不採用の場合でも誠実なフィードバックを行う姿勢が大切です。「ご経験と弊社が求めるスキルセットに若干のギャップがありました」など具体的な理由を伝えることで、候補者の成長につながり、将来的な再応募の可能性も高まります。

ただし、フィードバックは建設的でポジティブな表現を心がけ、候補者の自尊心を傷つけないよう配慮することが重要です。

このような透明性の高いコミュニケーションは、たとえ不採用になった候補者からも「フェアな選考だった」という評価を得ることにつながります。

③一貫した企業メッセージを発信する

採用プロセス全体を通じて一貫したメッセージを発信することは、候補者の信頼を獲得するために不可欠です。そのための具体的なアプローチを考えましょう。

企業の価値観やミッションの明確な伝達は、候補者が自分と企業との適合性を判断する上で重要な情報となります。

求人広告、企業ウェブサイト、面接での説明など、あらゆる接点で一貫したメッセージを発信することで、候補者に混乱や疑念を抱かせません。

採用担当者間での情報共有と統一した対応も重要で、複数の面接官が関わる場合、事前に評価基準や伝えるべき情報を共有し、候補者に一貫した体験を提供します。

実際の職場環境と乖離しない正確な情報提供も信頼構築の鍵で、「残業ほとんどなし」と伝えながら実際は長時間労働が常態化しているなど、実態との乖離がある情報は入社後の幻滅や早期離職につながります。

一貫性のある企業メッセージは、採用活動を通じて企業ブランドを強化し、「言っていることとやっていることが一致する信頼できる企業」という評価を得ることに寄与します。

そのためには、採用活動に関わるすべての人が企業のビジョンや価値観を十分に理解していることが前提となります。

④候補者の個別ニーズに配慮した体験を設計する

候補者一人ひとりが異なる背景や事情を持っていることを理解し、個別のニーズに配慮した採用体験を提供することの重要性について考えましょう。

多様な候補者特性への配慮は、インクルーシブな企業文化を示す重要な要素です。

例えば、障がいのある候補者には必要な配慮を事前に確認し対応することや、育児中の候補者には面接時間の柔軟な設定を行うなど、個々の状況に合わせた対応が重要です。

柔軟な選考スケジュールの提供も、現在就業中の候補者にとって大きな価値となります。

「平日の就業時間外や週末の面接も可能」といった柔軟性は、候補者の負担を軽減し、「従業員のワークライフバランスを尊重する企業」という印象を与えます。

パーソナライズされたコミュニケーションでは、候補者の経歴や興味・関心に基づいた質問や情報提供を行うことで、「自分のことを理解してくれている」という満足感を与えます。

面接前に候補者の履歴書を十分に確認し、その経験や強みに焦点を当てた質問を準備することで、より深い対話が可能になります。

こうした個別化されたアプローチは手間がかかりますが、候補者の満足度と企業への好感度を大きく高める効果があります。

⑤テクノロジーを活用して採用CXを向上させる

テクノロジーの活用は、採用CXの効率化と質の向上に大きく貢献します。最新のテクノロジーをどのように採用プロセスに組み込めるか、具体的に検討してみましょう。

採用管理システム(ATS)の効果的な活用は、採用業務の効率化と候補者体験の向上に直結します。

適切なATSを導入することで、応募者情報の一元管理、選考ステータスの可視化、自動メール送信などが可能になり、レスポンスの迅速化と情報の正確性が向上します。

オンライン面接ツールの質の確保も重要で、安定した通信環境、使いやすいインターフェース、セキュリティ対策などを備えたツールを選定することで、候補者に良質なオンライン面接体験を提供できます。

チャットボットやAIを活用した情報提供の充実も効果的で、24時間対応の自動応答システムで基本的な質問に回答したり、パーソナライズされた情報提供を行うことが可能になります。

ただし、テクノロジーの導入は人間的な温かさや個別対応を犠牲にするものではなく、むしろ定型業務の自動化によって人間がより価値の高いコミュニケーションに集中できるようにするためのものです。

テクノロジーと人間の強みを適切に組み合わせることで、効率的かつ心のこもった採用CXを実現することができるでしょう。

7.企業規模別に見る効果的な採用CXの取り組み

採用CXの理論的な理解に加えて、実践面での知識も重要です。様々な規模の企業で取り入れられている採用CX向上の手法について見ていきましょう。

大手企業の活用例|候補者フィードバックを活用した継続的改善

多くの大手企業では、候補者からのフィードバック収集と活用に焦点を当てた採用CX改善に取り組み、顕著な成果を上げています。その施策と効果を詳しく見ていきましょう。

一般的に、先進的な企業では選考プロセスの終了後、採用・不採用に関わらずすべての候補者にオンラインアンケートを送信し、選考体験に関するフィードバックを収集するシステムを構築しています。

アンケートでは「情報提供の充実度」「コミュニケーションの質」「選考プロセスの透明性」など複数の観点から評価を受け、自由記述欄も設けて詳細な意見を募ることが多いでしょう。

収集したフィードバックは定期的な採用チームミーティングで分析・共有され、課題の特定と改善策の立案に活用されます。

このような取り組みによって、面接官の質問内容が重複する問題や、選考結果の通知に時間がかかる問題など、従来は気づかなかった課題が明らかになることがあります。

これらの課題に対して具体的な改善策を実施した企業では、内定承諾率の向上や応募者満足度の改善といった成果が報告されています。

特筆すべきは、不採用者からも「丁寧なフィードバックが自己成長につながった」「将来的にまた応募したい」といった好意的なコメントが増加することです。

このような事例は、候補者の声に真摯に耳を傾け、継続的な改善を行うことの重要性を示しています。

成長企業の活用例|オンラインとオフラインを融合した体験設計

急成長を遂げている企業の多くは、最新テクノロジーと人間的な温かさを組み合わせた独自の採用CXを構築し、競争の激しい人材市場で優位性を確立しています。その革新的なアプローチを探ります。

成長企業はテクノロジーの強みを活かし、オンラインとオフラインを効果的に組み合わせた選考プロセスを設計する傾向があります。

最初の書類選考と適性検査はオンラインで効率的に実施し、その後のコミュニケーションはよりパーソナルなものに移行するパターンが一般的です。

特徴的なのは、短時間のオンライン面談を実施し、その結果に基づいて候補者一人ひとりに合わせたカスタマイズ対応を行っている点です。

例えば、職種や専門性に応じて異なる情報提供や、特定の部門責任者との面談を設定するなど、候補者の興味・関心に合わせた体験を提供します。

また、選考の最終段階では半日程度の企業文化体験の機会を設け、候補者が複数の社員と交流できるようにしている企業も増えています。

このような取り組みにより、候補者は入社前に社風や働き方を実感でき、ミスマッチによる早期離職が減少するという効果が見られます。

こうした事例は、テクノロジーと人間的なコミュニケーションのバランスが取れた採用CXが、特に若手人材の獲得において効果的であることを示しています。

スタートアップの活用例|少ないリソースでの効果的な体験創出

限られたリソースで運営されることの多いスタートアップ企業でも、創意工夫によって効果的な採用CXを実現できます。成功している企業の取り組みから学べる要点を探りましょう。

設立間もないスタートアップ企業は、大手企業のような潤沢な採用予算や人員を持たないながらも、独自の採用CX戦略で優秀な人材の獲得に成功しているケースがあります。

多くの成功事例に共通するのは、経営者自身が採用プロセスに積極的に関与していることです。創業者や経営幹部が選考に参加し、会社のビジョンや価値観を直接伝えることで、候補者の「この会社で働きたい」という気持ちを高めています。

また、選考プロセスもシンプルかつスピーディに設計されており、大企業に比べて短期間で採用決定まで進めることができる点も特徴です。

書類選考から最終面接まで2〜3週間程度で完了し、意思決定の速さが候補者に好印象を与えています。

さらに、小規模組織ならではの柔軟性を活かし、候補者の強みや関心に合わせた実務に近い課題に取り組んでもらう機会を設けている企業も多いです。

これは候補者のスキルと適性を評価すると同時に、実際の仕事の一端を体験してもらう機会となっています。

このような事例は、リソースの制約があっても創造性と効率性によって効果的な採用CXを実現できることを示しています。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

8.人材獲得の鍵を握る採用CX戦略

採用CXは単なるトレンドではなく、人材獲得競争が激化する現代において企業の競争力を左右する重要な戦略です。

候補者体験を向上させることで、企業イメージの向上、内定辞退率の低減、採用ミスマッチの防止など、多くのメリットがもたらされます。

採用CXの実践には、採用ペルソナの明確化から始まり、候補者との接点の洗い出し、体験の評価・改善、効果測定とフィードバックの継続という体系的なアプローチが効果的です。

特に重要なのは、レスポンスの迅速化、透明性の高いコミュニケーション、一貫した企業メッセージの発信など、日々の採用活動に組み込める具体的な取り組みです。

採用CXの向上は一朝一夕には実現できませんが、候補者視点で採用プロセスを見直し、継続的に改善していくことで、「優秀な人材に選ばれる企業」への道が開かれるでしょう。