現代のビジネス環境では、組織の継続的な改善が企業の競争力を左右する重要な要素となっています。

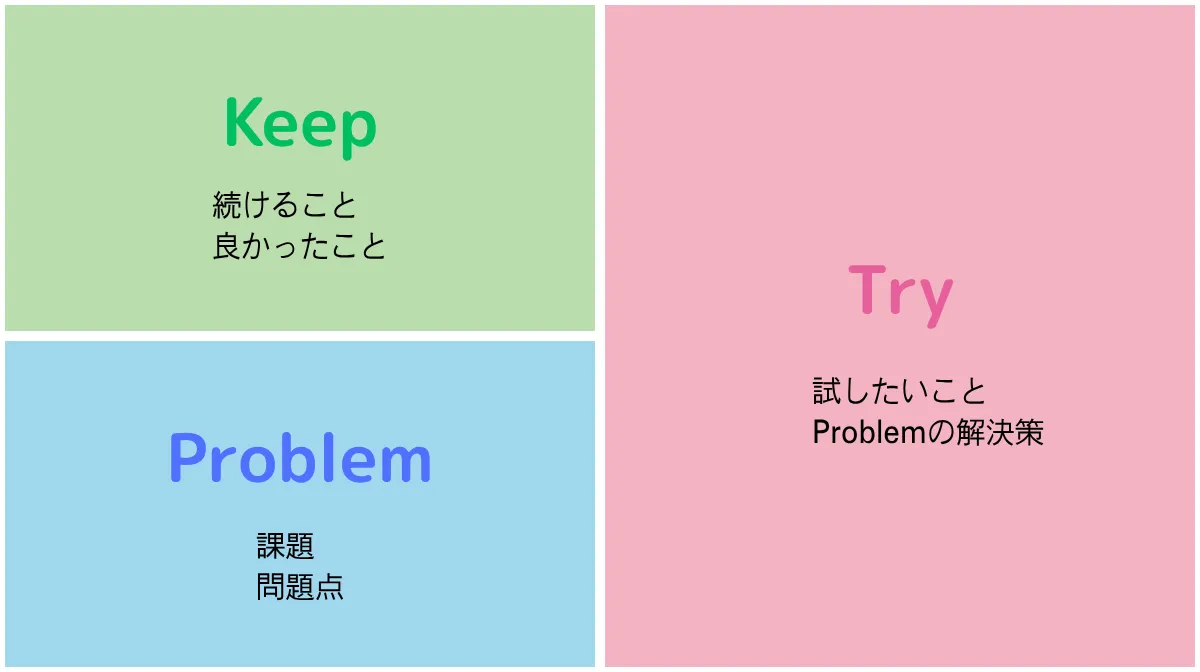

KPT法は、Keep(継続)・Problem(問題)・Try(挑戦)の3つの観点から業務を振り返る効果的なフレームワークです。

本記事では、KPT法の基本概念から企業での具体的な活用方法まで、実践に必要な知識を包括的に解説します。

- KPT法の基本概念と3つの要素(Keep・Problem・Try)の具体的な活用方法

- 企業がKPT法を導入することで得られる3つの主要なメリット

- 効果的な実践方法と成功のコツ、よくある失敗パターンの回避策

1.KPTとは何か?基本概念と読み方を解説

現代のビジネス環境では、組織の継続的な改善が競争力維持の鍵となっています。KPT法は、そんな改善活動を体系化する強力なフレームワークです。

KPT法の定義と3つの要素

物事の良かった点と悪かった点を整理し、具体的な改善策を導き出すシンプルな手法として、多くの企業で活用されています。

KPT法の概要

- Keep:成果が出ている取り組みや継続すべき要素を洗い出す

- Problem:現状の課題や今後発生する可能性のある問題点を特定する

- Try:Keepをさらに向上させる方法とProblemを解決するための具体的なアクションプランを検討する

読み方については、「ケーピーティー」または「ケプト」と呼ばれます。Keep・Problem・Tryの3つの頭文字を組み合わせてKPTと略されており、振り返りフレームワークとしての位置づけが確立されています。

KPT法が生まれた背景と発展

KPT法は、もともとシステム開発やアジャイル開発の現場で生まれた振り返り手法です。変化が激しいIT業界において、短いサイクルで継続的に改善を行う必要性から開発されました。

アジャイル開発やスクラムでは、振り返り(レトロスペクティブ)が重要なプロセスとして位置づけられており、KPT法はその中核を担う手法として多くの組織で採用されています。

近年では、その汎用性の高さから、製造業、サービス業、金融業など、あらゆる業界で活用されるようになりました。

シンプルな構造でありながら効果的な改善を実現できるため、個人レベルから大規模なプロジェクトまで幅広く適用可能です。

現代ビジネスにおいて、継続的な学習と改善が組織の生存戦略として不可欠となる中、KPT法の重要性はますます高まっています。

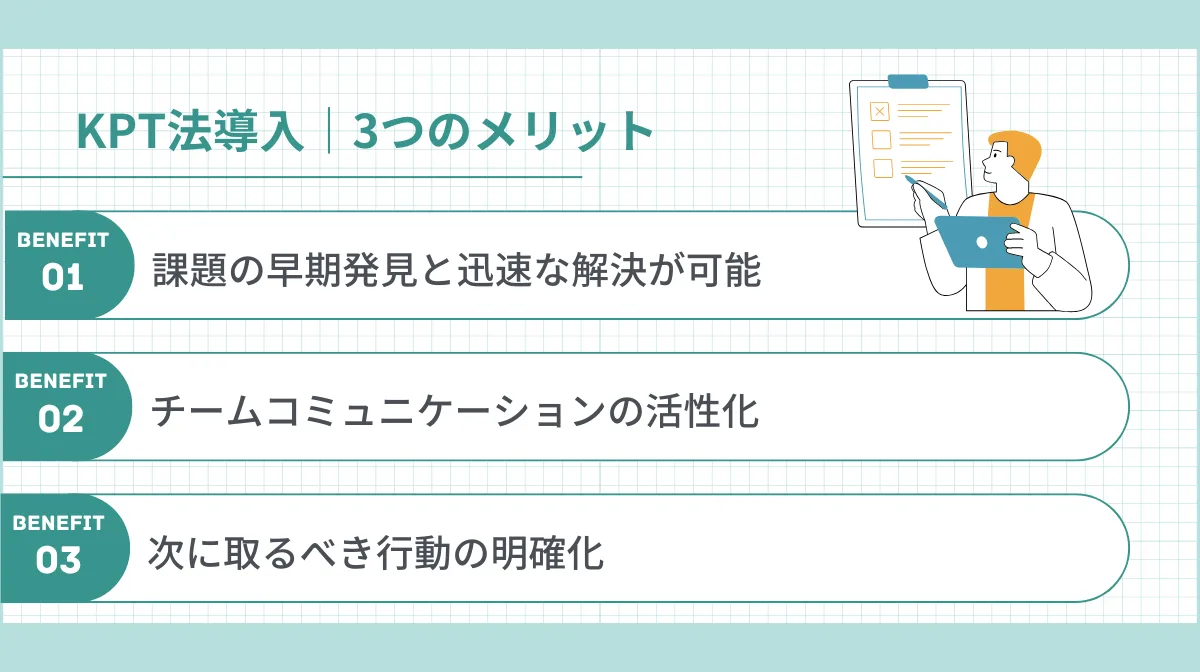

2.企業がKPT法を導入すべき3つのメリット

KPT法を企業に導入することで得られる効果は多岐にわたりますが、特に重要な3つのメリットに焦点を当てて解説します。

課題の早期発見と迅速な解決が可能

従来の振り返りでは問題が表面化してから対応することが多く、手遅れになるケースが少なくありませんでした。

しかし、KPT法では定期的にProblem(問題)を洗い出すプロセスが組み込まれているため、潜在的な課題も含めて早期発見が可能になります。

チーム全体で課題を共有することで、多角的な視点から解決策を検討でき、より効果的な改善アクションを実行できます。

また、Keep(継続)とProblem(問題)を客観的に整理することで、問題の根本原因を特定しやすくなり、表面的な対症療法ではなく本質的な解決につながります。

継続的な改善サイクルが構築されることで、組織全体の問題解決能力が向上し、競争力の強化にも寄与します。

チームコミュニケーションの活性化

KPT法は、チーム内のコミュニケーションを活性化させる強力なツールでもあります。

チームコミュニケーションの活性化

- 全員参加型の議論環境の構築

- 匿名性による率直な意見交換

- 多様な視点による新たな発見

- 相互承認によるモチベーション向上

- 継続的な組織文化の醸成

全員参加型の議論プロセスにより、普段は発言しにくいメンバーも積極的に意見を出しやすい環境が生まれます。

付箋を使った匿名性の高い意見出しにより、立場や経験に関係なく率直な意見交換が可能になります。

多様な視点からの意見が集まることで、これまで見落としていた重要なポイントや新しいアイデアが発見されることも多くあります。

また、良かった点(Keep)を共有することで、チームメンバーの貢献を相互に認識し合う機会が生まれ、モチベーション向上にもつながります。

定期的な実施により、オープンなコミュニケーション文化が醸成され、組織力の強化と生産性の向上が期待できます。

▼あわせて読みたい

効果的なチームビルディングには、適切な人材確保も重要な要素です以下の記事では、安心して発言できる環境づくりの具体的な手法を詳しく解説しています。

次に取るべき行動の明確化

KPT法では、Try(挑戦)のフェーズで次に取るべき具体的なアクションプランを明確に定義します。

単なる反省や評価で終わることなく、必ず実行可能な改善策を決定するため、振り返りが確実に次の行動につながります。

目標の共有により足並みが統一され、個々のメンバーが同じ方向を向いて努力できる環境が整います。

また、前向きな改善策検討により、問題解決に対するポジティブな姿勢が醸成され、チーム全体のモチベーション向上と成果創出につながります。

明確なアクションプランがあることで、次回の振り返り時には具体的な成果測定も可能になります。

チーム力向上の基盤となる人材確保をサポート

効果的なチーム運営には、適切な人材確保が基盤となります。優秀なドライバーの採用でお困りの企業様は、カラフルエージェントにお任せください。即戦力となる有資格者を迅速にご紹介いたします。

3.KPT法の効果的な実践方法

KPT法を成功させるためには、適切な準備と段階的なプロセスの実行が重要です。ここでは実践的な進め方を詳しく解説します。

実施前の準備とルール設定

KPT法を効果的に実施するためには、事前の準備が重要です。必要な道具として、ホワイトボードまたは大きな紙、カラー付箋、人数分のペンを用意します。

ホワイトボードは3つのエリア(Keep、Problem、Try)に分割し、視覚的にわかりやすくレイアウトします。

参加人数は5~10名程度が最適で、多すぎると意見の整理が困難になり、少なすぎると多様な視点が得られません。時間配分は全体で60~90分程度とし、各フェーズに適切な時間を割り当てます。

ディスカッションルールとして、「批判的な意見は控える」「一人一回は必ず発言する」「時間を守る」などを事前に決めておくと、スムーズな進行が可能になります。

また、ファシリテーターを指名し、議論の進行と時間管理を担当してもらうことで、建設的な話し合いが期待できます。

ステップ1:Keep(継続すべきこと)の洗い出し

Keep(継続すべきこと)の洗い出しは、KPT法の出発点となる重要なプロセスです。参加者は個別に良かった点や成果が出ている取り組みを付箋に書き出し、Keepエリアに貼り付けます。

具体的な数値や事実に基づいた記述を心がけ、「売上が前月比20%向上した」「新システム導入により作業時間が30%短縮された」など、定量的な成果を含めると効果的です。

また、プロセスや手法だけでなく、チームワークやコミュニケーション面での良い点も積極的に挙げることで、組織文化の向上にもつながります。

全員が意見を出し切った段階で、類似した内容をグループ化し、優先度をつけて整理します。

ステップ2:Problem(問題点)の特定

Problem(問題点)の特定では、現状の課題と将来発生する可能性のあるリスクを洗い出します。参加者は率直に問題点を付箋に記載し、Problemエリアに貼り付けます。

問題の背景や原因についても可能な限り掘り下げ、表面的な現象だけでなく根本的な要因を特定します。

複数の問題が挙がった場合は、影響度と緊急度に基づいて優先順位をつけ、限られた時間とリソースの中で取り組むべき課題を明確にします。

また、将来的なリスクや予防すべき問題についても議論し、先手を打った改善策検討の材料とします。

ステップ3:Try(挑戦すべきこと)の決定

Try(挑戦すべきこと)の決定は、KPT法のゴールとなる最も重要なフェーズです。KeepとProblemの分析結果を踏まえ、具体的で実行可能な改善策を検討します。

各Tryには担当者と期限を明確に設定し、次回の振り返り時に進捗を評価できるようにします。また、実行に必要なリソースや支援体制についても検討し、実現可能性を高めます。

決定したTryは全員で共有し、コミットメントを明確にすることで、実行力の向上を図ります。

▼あわせて読みたい

目標達成に向けた継続的な取り組みには、適切な評価制度も欠かせません。以下の記事では、目標設定から評価まで体系的な管理手法をご紹介しています。

4.KPT法実践時の注意点と成功のコツ

KPT法を効果的に活用するためには、よくある失敗パターンを理解し、成功につながるポイントを押さえることが重要です。

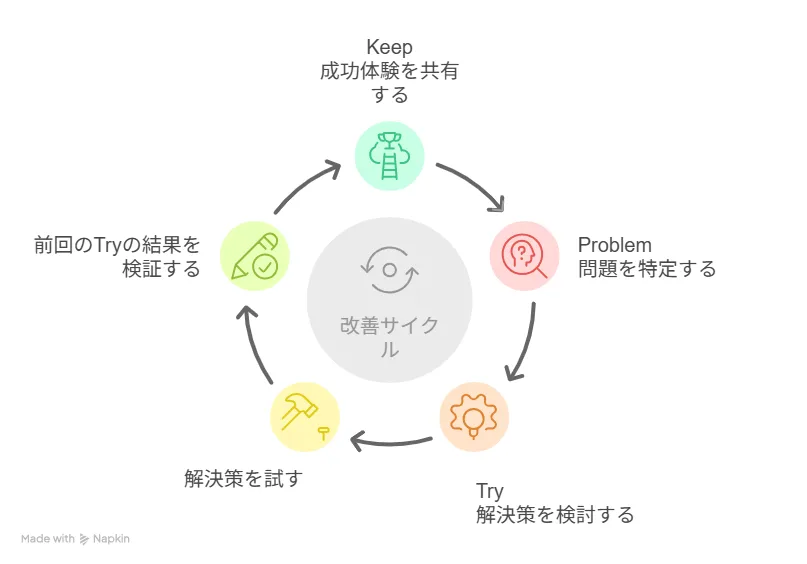

よくある失敗パターンとその対策

KPT法でよく見られる失敗パターンの一つは、Keepの軽視です。問題点に注目しすぎて、良かった点や継続すべき取り組みがおざなりになってしまうケースが多発しています。

これを防ぐためには、必ずKeepから始めて十分な時間を確保し、成功体験を共有することでチームのモチベーション維持を図ります。

また、振り返りと問題解決を混同してしまう失敗も頻繁に発生します。Problemを洗い出している最中に解決策の議論に移ってしまい、他の重要な課題を見落とすリスクがあります。

各フェーズを明確に分離し、まずは問題の全体像を把握してからTryの検討に移ることが重要です。さらに、単発での実施では効果が限定的になるため、継続的な取り組みとして定着させる必要があります。

前回のTryの結果を必ず次回の振り返りで検証し、改善サイクルを回し続けることが成功の鍵となります。

効果を最大化するためのポイント

KPT法の効果を最大化するポイント

- ファシリテーターの設置

- 心理的安全性の確保

- テーマ範囲の適切な限定

KPT法の効果を最大化するためには、まずファシリテーターの設置が重要です。経験豊富なファシリテーターが議論の進行を担当し、時間配分の調整や重要課題へのフォーカス、意見の引き出しなどを行います。

プロジェクトマネージャーやチームリーダーが担当することが一般的ですが、外部のファシリテーターを活用することも効果的です。

次に、心理的安全性の確保が不可欠です。参加者が自由に意見を述べられる環境を整備し、批判や個人攻撃を避けることで、率直で建設的な議論が可能になります。

テーマ範囲の適切な限定も重要なポイントです。「今月の業務全般」のような漠然としたテーマではなく、「新製品の営業プロセス」「顧客サポート体制」など具体的なテーマに絞ることで、深掘りした議論ができます。

最後に、過去のKPT結果を活用して連続性を保ち、改善の積み重ねを実感できるようにします。

▼あわせて読みたい

組織改善の継続には、管理職のスキル向上も重要です。以下の記事では、部下との効果的なコミュニケーション手法を具体的に解説しています。

プロジェクト成功の鍵は優秀な人材確保

プロジェクトの成功には、優秀な人材の確保が不可欠です。ドライバー採用でお困りの企業様は、カラフルエージェントにお気軽にご相談ください。面接調整から条件交渉まで、採用活動を全面的にサポートいたします。

5.KPT法の企業での具体的な活用例

KPT法は様々な業務シーンで活用できる汎用性の高いフレームワークです。実際の企業での活用事例を通して、その応用可能性を探ります。

プロジェクト振り返りでの活用

新製品開発プロジェクトでは、KPT法が特に威力を発揮すると考えられます。

例えば、製造業企業での活用では、製品開発の各マイルストーンでKPTを実施し、設計段階から量産化まで継続的な改善を図ることが可能です。

●製造業企業での活用例

・Keep:「部門間の連携が円滑に進んだ」「顧客ニーズの調査が十分に行えた」といった成功要因を特定する

・Problem:「仕様変更の影響範囲が見えにくかった」「テスト工程の時間が不足した」などの課題を洗い出す

・Try:「影響度マトリクスの導入」「テスト期間の前倒し計画」などの具体的な改善策を決定する

→次期プロジェクトでの工期短縮につなげることが期待できる

●ITサービス企業での活用例

・Keep:「ペアプログラミングによる品質向上効果」

・Problem:「コードレビューの遅延傾向」

・Try:「レビュー専任時間の設定」

→開発効率の向上が期待できる

人事・研修での応用

人事・研修分野でもKPT法の効果的な活用が考えられます。新人研修においては、研修期間中に定期的にKPTを実施することで、学習効果の向上と研修プログラムの改善を同時に実現できると想定されます。

●金融機関での3ヶ月間の新人研修活用例

・Keep:「実践的な演習が理解促進に効果的だった」

・Problem:「専門用語の理解に時間がかかった」

・Try:「用語集の事前配布と反復学習の導入」

→学習効果の向上と研修プログラムの改善

1on1面談でのKPT活用も有効で、上司と部下が定期的に業務の振り返りを行う際の構造化されたフレームワークとして機能することが期待されます。

また、チームビルディングにおいては、新しいチーム編成後やプロジェクト開始時にKPTを実施することで、メンバー間の相互理解促進と効果的な協働体制の構築に寄与すると考えられます。

▼あわせて読みたい

新人研修の効果を最大化するには、適切な評価とフィードバックも必要です。以下の記事では、建設的なフィードバック手法を詳しくご紹介しています。

6.KPT法をサポートするツールとテンプレート

デジタル化が進む現代において、KPT法もオンラインツールの活用により、より効率的で継続的な実施が可能になります。

オンライン実施に役立つツール

リモートワークが普及する中、オンラインでKPTを実施するためのツールが重要になっています。

Miroは、複数人で同時編集可能なオンラインホワイトボードツールとして、KPT法に最適な環境を提供します。豊富なテンプレートと直感的な操作性により、対面実施と同等の効果を期待できます。

Trelloは、かんばん方式でタスク管理ができるツールとして、KPTの各要素をカード形式で管理し、進捗追跡も容易になります。

無料版で機能を試用してから本格導入を検討し、組織の文化や業務フローに最適なツールを選択します。リモートワークでの効果的な運用には、事前の操作説明と技術サポート体制の整備が不可欠です。

シンプルなテンプレートの作成方法

KPT法の基本は、シンプルなテンプレートで十分に効果を発揮できます。ホワイトボードを使った基本フォーマットでは、3つのエリアを明確に区分し、Keep、Problem、Tryの見出しを大きく記載します。

各エリアの大きさは、KeepとProblemを同程度、Tryをやや大きめに設定することで、バランスの良い議論が期待できます。

Excel・Googleスプレッドシートでの管理では、行にアイテム、列に詳細情報(担当者、期限、優先度)を設定し、データベース的な活用が可能になります。

テンプレートには、実施日、参加者、テーマなどの基本情報欄も含めることで、継続運用時の記録管理が効率化されます。

継続運用のための記録方法として、過去のKPT結果をファイル化して保存し、新しいメンバーへの共有資料としても活用できます。

重要なのは、複雑なテンプレートではなく、チームが継続的に使える簡潔な形式を選択することです。

▼あわせて読みたい

継続的な改善活動には、従業員のエンゲージメント向上も重要な要素です。以下の記事では、組織の状態を定量的に把握する手法について詳しく解説しています。

継続改善と人材基盤強化で企業成長を実現

組織の継続改善と同時に、人材基盤の強化も重要です。運送・タクシー業界で即戦力となるドライバーの採用なら、カラフルエージェントにお任せください。成功報酬制で、納得の採用を実現いたします。

7.KPT法で実現する組織の継続改善

KPT法は、Keep・Problem・Tryの3つの要素を活用した振り返りフレームワークとして、企業の継続的改善に大きな効果をもたらします。

課題の早期発見、チームコミュニケーションの活性化、具体的なアクションプランの明確化という3つのメリットにより、組織力の向上と競争力強化を実現できます。

効果的な実践のためには、適切な準備とファシリテーション、心理的安全性の確保が重要です。まずは小規模なチームから始めて、継続的な実施により組織全体の改善文化を醸成していきましょう。