人事異動は企業の組織運営において最も重要な戦略的施策の一つです。適切に実施すれば組織力向上と従業員成長を同時に実現できる一方、不適切な運用は労使トラブルや生産性低下を招く危険性があります。

本記事では、人事担当者や経営陣が知っておくべき人事異動の基本知識から実践的な手順、法的配慮事項まで包括的に解説し、効果的な人事異動の実現方法をお伝えします。

- 人事異動の5つの目的と企業における戦略的意義

- 7ステップによる体系的な実施手順と成功のポイント

- 法的制約事項と労使トラブルを防ぐ具体的な対応方法

1.人事異動とは?基本的な定義と企業での位置づけ

人事異動の基本概念と企業経営における戦略的意義について詳しく解説します。

人事異動の基本定義

人事異動とは

企業が人事権を行使して従業員の配置や勤務条件を変更すること

- 所属部署の変更

- 勤務地の移転

- 職位の昇格・降格

- 職種の転換 など

多くの場合、配置転換と同じ意味で用いられますが、広義では採用や離職も人事異動の一種として捉えられることがあります。

人事異動は法律上明確な定義は存在しませんが、労働契約法や男女雇用機会均等法など関連法規による制約があり、企業は適切な根拠と手続きに基づいて実施する必要があります。

人事異動が注目される理由

現代のビジネス環境では、人事異動の重要性がますます高まっています。

事業環境の急速な変化に対応するため、企業は柔軟な組織体制の構築が求められており、人材の適切な配置転換が競争力維持の鍵となっています。

また、働き方の多様化や従業員の価値観の変化により、画一的な人事管理から個人の適性や希望を考慮した戦略的人事への転換が必要になっています。

人材の有効活用により組織全体のパフォーマンスを最大化し、同時に従業員のキャリア形成支援を通じて人材定着を図ることが、持続的成長を目指す企業にとって不可欠な要素となっています。

人事異動と関連用語の違い

人事異動と類似する概念として、ジョブローテーションや配置転換があります。

●ジョブローテーション

従業員の育成を主目的として定期的に異なる部署や職務を経験させる制度で、人事異動の一形態として位置づけられる

●配置転換

人事異動とほぼ同義で使われることが多く、転勤や部署異動、昇格・降格などの具体的な人員配置の変更を指す

人材開発との関連では、人事異動は人材育成の重要な手段として活用され、多様な業務経験を通じて従業員のスキル向上とキャリア形成を支援する役割を果たします。

これらの概念を正しく理解し使い分けることで、より効果的な人事戦略の立案が可能になります。

2.人事異動の種類と分類

人事異動は実施範囲と内容によって複数の種類に分類され、それぞれ異なる目的と効果を持ちます。

企業内の人事異動

企業内の人事異動は、同一企業内での人員配置の変更を指し、最も一般的な形態です。

- 転勤

勤務地の変更を伴う異動で、全国展開している企業では重要な人事施策

転居を伴う大規模な転勤から、同一地域内での事業所間移動まで様々な形態がある - 昇格・降格

職位や等級の変更で、人事評価制度と密接に連動して実施される

昇格は優秀な成果を上げた従業員への処遇改善として、降格は業績不振や組織再編に伴って行われる - 職種変更・部署異動

業務内容の変更を伴う配置転換で、従業員の適性を活かした最適配置や新規事業への人材投入などの目的で実施される

企業間の人事異動

企業間の人事異動は、グループ企業や関連会社との間で実施される人員移動です。

- 出向(在籍出向)

出向元企業との雇用関係を維持したまま他社で勤務する制度で、グループ企業間での人材活用や事業支援を目的として行われる

出向期間や処遇条件については出向契約で明確に定める必要がある - 転籍(移籍出向)

元の企業との雇用関係を終了し、転籍先企業と新たに労働契約を締結する制度実質的には転職に近い形態で、通常は従業員の同意が必要

M&Aや事業分割の際に活用されることが多く、人材の継続的な活用を図る重要な手段

業界別の特殊な人事異動

業界の特性に応じて、特殊な形態の人事異動が実施されることがあります。

- 店舗間異動

小売業やサービス業では頻繁に行われており、短期間の応援から長期的な配置転換まで様々な目的で活用される - プロジェクトベースでの異動

IT業界や建設業などで一般的で、プロジェクトの開始や終了に合わせて専門性を持つ人材を適切に配置する - 海外駐在・国際異動

グローバル展開企業において重要な人事施策で、現地法人の立ち上げや事業拡大、人材育成などの目的で実施される

これらの特殊な異動では、業界固有の課題や法的要件を考慮した慎重な計画と実施が求められます。

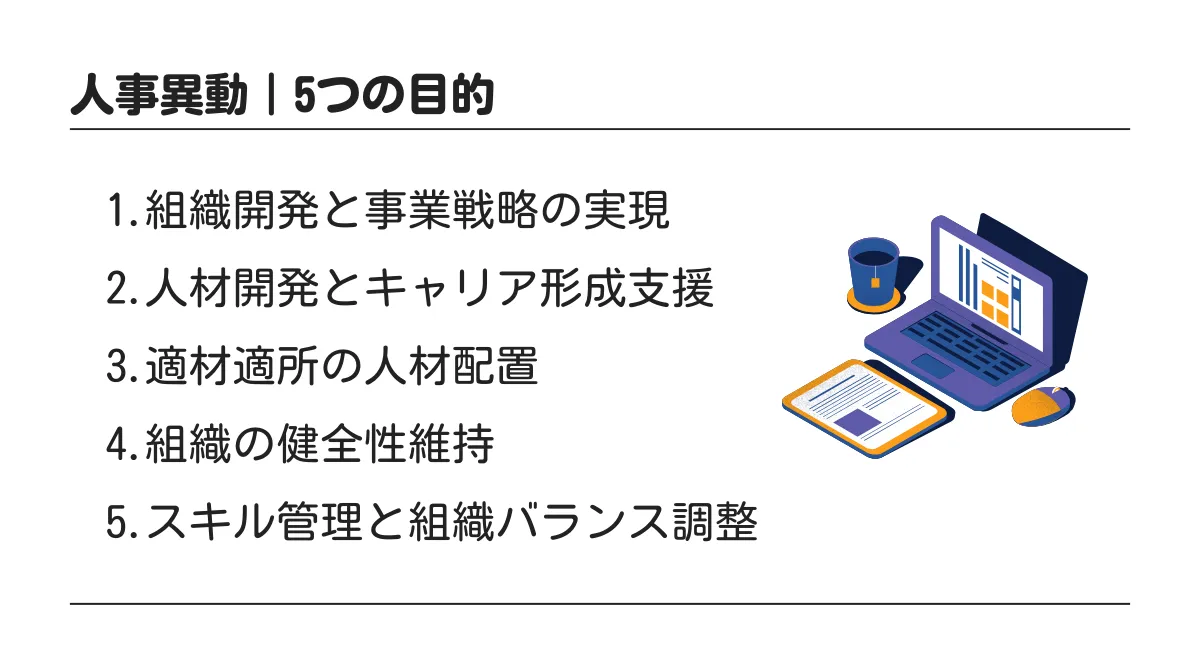

3.企業が人事異動を行う5つの目的

人事異動は単なる人員配置の変更ではなく、明確な戦略的目的を持って実施される重要な組織施策です。

組織開発と事業戦略の実現

組織開発は人事異動の最も重要な目的の一つで、事業戦略の実現に直結します。具体的には以下の3つの側面で活用されています。

- 新規事業への人材配置

既存事業で培ったスキルと経験を持つ優秀な人材を新分野に投入することで、事業の立ち上げを加速させる - 組織再編に伴う人員調整

部署の統合や分割、機能の見直しに合わせて最適な人材配置を行い、組織効率の向上を図る - 事業拡大・縮小への対応

市場環境の変化に応じて人的資源を柔軟に再配分し、企業全体の競争力を維持する

これらの取り組みにより、組織の機動性と適応力を高め、変化の激しいビジネス環境での持続的成長を実現できます。

人材開発とキャリア形成支援

人事異動は従業員の成長とキャリア形成を支援する重要な手段として活用されます。具体的には以下3つのアプローチで人材開発を推進します。

- ジェネラリスト育成

複数の部門や職種を経験させることで、幅広い知識とスキルを身につけた汎用性の高い人材を育成する - 多様な経験による成長促進

異なる業務環境や課題に直面させることで、問題解決能力や適応力を向上させる - 次世代リーダー育成

将来の経営幹部候補に対して計画的な配置転換を行い、リーダーシップスキルとマネジメント経験を積ませる

これらの人材開発施策により、組織全体の人的資本の価値向上と、従業員の長期的なキャリア満足度向上を同時に実現できます。

▼あわせて読みたい

人事異動による人材開発をより効果的に進めるには、従業員の能力や適性を体系的に管理するタレントマネジメントの導入が重要です。詳しくはこちらの記事で解説しています。

適材適所の人材配置

個人の適性と能力を最大限に活用する適材適所の配置は、組織パフォーマンスの向上に直結します。

従業員一人ひとりの強みや特性を正確に把握し、最も力を発揮できるポジションに配置することで、個人の成果向上と組織全体の生産性向上を実現します。

●パフォーマンス向上への期待

現在の配置で十分な成果を出せていない従業員を、より適性のある部門に異動させることで潜在能力を引き出す

●タレントマネジメントの実現

従業員のスキル、経験、志向を体系的に管理し、データに基づいた客観的な配置決定を行う

これにより、人材の持つポテンシャルを最大化し、組織全体の競争力強化を図ることができます。

組織の健全性維持

長期間同一職場で勤務することによる弊害を防止し、組織の健全性を維持することも人事異動の重要な目的です。

- 業務の属人化防止

特定の従業員に業務が集中することを避け、知識やノウハウの組織全体での共有を促進する - 不正防止とリスク管理

同一業務の長期担当による癒着や不正行為のリスクを軽減し、内部統制の強化を図る - 組織の新陳代謝促進

定期的な人員配置の見直しにより、組織に新しい風を送り込み、マンネリ化を防止する - 従業員の健康管理

心身に負担の大きい業務については、担当者の定期的な交代により健康管理とパフォーマンス維持を両立させる

これらの取り組みにより、組織全体の透明性と持続可能性を確保できます。

スキル管理と組織バランス調整

組織全体のスキル分布と人材バランスの最適化も人事異動の重要な目的です。具体的には以下3つのアプローチで組織力の底上げを図ります。

- 部門間のスキル格差解消

特定部門に偏在する専門知識や技術を他部門にも展開し、組織全体のスキルレベル向上を図る - 年齢構成の最適化

各部門の年齢バランスを調整し、世代間の知識継承と組織の活性化を促進する - 専門知識の組織内展開

高度なスキルを持つ人材を戦略的に配置し、そのノウハウを組織全体に波及させる

これらの取り組みにより、組織全体の知識基盤を強化し、将来的な事業展開に必要な人的資源を確保できます。また、バランスの取れた組織構造により、持続的な成長と安定性を実現できます。

人事異動に最適な人材をお探しの企業様へ

効果的な人事異動には適材適所の人材配置が重要です。カラフルエージェントなら、即戦力ドライバーを迅速にご紹介し、組織力向上をサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

4.人事異動の実施時期とタイミング

人事異動の効果を最大化するには、適切な時期とタイミングの選択が重要です。

一般的な実施時期

■日本企業の人事異動は4月1日付けもしくは10月1日付けが一般的

日本企業の多くは4月1日付けで人事異動を実施する傾向があります。これは会計年度の開始と合致し、新年度の事業計画や組織体制と連動させやすいためです。

新卒採用と同時期に行うことで、組織全体のリフレッシュ効果も期待できます。

10月1日付けの異動は、半期決算を採用する企業や中間期での組織見直しを行う企業で実施されます。

下半期の事業戦略に合わせた人員配置の調整や、上半期の実績を踏まえた組織改善を目的として行われることが多くなります。

決算期との関係性では、事業実績の評価と次期計画の策定が完了したタイミングで人事異動を実施することで、戦略的な人員配置が可能になります。

イレギュラーな異動のタイミング

通常の定期異動以外にも、事業環境の変化や組織の緊急事態に対応するため、イレギュラーなタイミングでの異動が実施されることがあります。

緊急時やプロジェクト開始時、組織変更などに伴い、人事異動が実施される

緊急時の異動では、重要なポジションの突然の欠員や事業上の重大な問題発生時に、迅速な人員補強や配置転換を行います。

プロジェクト開始に合わせた異動では、新規プロジェクトの立ち上げや大型案件の受注に伴い、必要なスキルを持つ人材を集中的に配置します。

組織変更に伴う即時異動では、M&Aや事業再編、部門統合などの構造的変化に対応するため、タイムリーな人員配置の見直しを実施します。

これらの臨機応変な対応により、変化の激しいビジネス環境での競争力を維持できます。

業界別の特徴的な時期

業界の特性により、人事異動の実施時期には独自の傾向があります。

・製造業:事業運営計画に合わせた異動

・サービス業:繁忙期に備えた戦略的な異動

・IT業界:プロジェクトベースに応じた異動

製造業では、生産計画や設備投資のサイクルに合わせて年度初めや四半期ごとの異動が多く、新製品の立ち上げや生産体制の見直しに連動して実施されます。

サービス業では、繁忙期と閑散期のサイクルに応じた人員配置の調整が重要で、季節性のある事業では特定時期への人材集中が行われます。

IT業界では、プロジェクトベースでの業務が多いため、プロジェクトの開始・終了に合わせた柔軟な人員配置が求められ、従来の定期異動にとらわれない機動的な対応が特徴的です。

これらの業界特性を理解し、最適なタイミングでの人事異動を実施することが重要です。

5.人事異動のメリット・デメリット

人事異動の実施には多面的な効果があり、メリットとデメリットを適切に理解することが重要です。

企業側のメリット

企業にとって人事異動は組織力強化の重要な手段です。

組織活性化による競争力向上、人的資源の価値最大化、事業継続性の確保が実現できます。

組織活性化と競争力向上では、新しい人材の投入により既存チームに刺激を与え、新たなアイデアや手法の導入を促進します。停滞していた業務プロセスの改善や、イノベーションの創出にもつながります。

人材の多面的活用では、一人の従業員が複数の分野で経験を積むことで、組織全体の人的資源の価値を最大化できます。

リスク分散効果では、特定の人材に依存するリスクを軽減し、組織の安定性と継続性を確保します。また、キーパーソンの離職や長期休暇時でも業務継続が可能になり、事業運営の安定性が向上します。

これらのメリットにより、変化に強い組織体質の構築が実現できます。

従業員側のメリット

従業員にとって人事異動は成長とキャリア発展の貴重な機会となります。

キャリア形成機会の拡大、多様なスキル習得、人脈構築による市場価値向上が実現できます。

キャリア形成の機会では、多様な業務経験を通じて視野を広げ、将来のキャリアパスの選択肢を増やすことができます。

異なる部門での経験は、自身の適性や興味の再発見にもつながります。スキルアップの実現では、新しい環境での挑戦により、従来とは異なるスキルセットを身につけることができます。

技術的スキルだけでなく、コミュニケーション能力やマネジメントスキルの向上も期待できます。

新たな人脈構築では、部門や職場を移ることで社内外の幅広いネットワークを形成でき、将来的なキャリア発展やビジネス機会の創出につながります。

これらの経験は従業員の市場価値向上にも寄与します。

企業が注意すべきデメリット

人事異動の実施には企業にとって注意すべきリスクも存在します。

専門性の分散リスクでは、頻繁な異動により深い専門知識の蓄積が困難になり、競争力の源泉となる技術やノウハウの継承が阻害される可能性があります。

引き継ぎコストの発生では、異動のたびに業務の引き継ぎや新任者の研修が必要となり、短期的な生産性低下や追加的なコストが発生します。

従業員の負担とストレスでは、環境変化に伴う心理的負担が従業員のパフォーマンスやモチベーションに悪影響を与える可能性があります。

また、優秀な人材の不本意な異動は離職リスクを高める要因にもなります。これらのデメリットを最小化するため、計画的で配慮に富んだ異動の実施が重要です。

▼あわせて読みたい

不適切な人事異動は離職率上昇のリスクを高めます。離職防止のための具体的な対策と、社員が定着する企業の共通点について詳しく解説しています。

従業員への影響と配慮事項

人事異動は従業員の私生活にも大きな影響を与えるため、十分な配慮が必要です。

●ワークライフバランスへの影響

通勤時間の変化や勤務体系の変更により、従業員の生活リズムや家庭との時間配分に影響が生じる

→特に育児や介護を抱える従業員への配慮は重要

●家族への配慮

転勤を伴う異動の場合、配偶者の就業状況や子どもの教育環境への影響を慎重に検討する必要がある

→単身赴任か家族同伴かの選択肢提供や、適切な支援制度の整備が求められる

●メンタルヘルス対策

環境変化によるストレスや不安に対する適切なサポート体制の構築が必要

→面談やカウンセリングの機会提供、段階的な業務移行など、従業員の心理的負担を軽減する取り組みが重要

6.人事異動の決め方と検討項目

効果的な人事異動を実現するには、多角的な視点からの慎重な検討が必要です。

人材の資質評価

人事異動の成功は適切な人材評価に基づく人選が鍵となります。

スキルと経験の評価では、候補者の職務遂行能力や専門知識、過去の実績を客観的に分析し、異動先での活躍可能性を判断します。

適性と志向の把握では、本人の性格特性や価値観、キャリア志向を理解し、異動先の職務内容や組織文化との適合性を検証します。

パフォーマンス実績の分析では、過去の成果だけでなく、成果を生み出すプロセスや困難な状況での対応力も評価対象とします。

これらの総合的な評価により、最適な人材配置を実現できます。

▼あわせて読みたい

人事異動における人材評価をより客観的に行うために、360度評価の活用が注目されています。多角的な視点からの評価手法について詳しく解説しています。

組織のニーズ分析

人事異動は組織全体の最適化を目的として実施されるため、各部門のニーズを的確に把握することが重要です。

各部門の人材要求では、以下の項目を詳細に分析します。量的な人員不足だけでなく、質的な能力ギャップも特定する必要があります。

- 現在の人員構成の課題

- 将来的な業務量の変化

- 必要とされるスキルセット

事業計画との整合性では、中長期的な事業戦略や計画される新規プロジェクトとの連動性を確保し、戦略実現に必要な人材配置を行います。

将来的な組織戦略では、組織の成長段階や市場環境の変化を見据え、先行的な人材投資や能力開発の観点も含めた配置決定を行います。これにより戦略的で持続可能な組織運営が可能になります。

個人の希望と事情

効果的な人事異動の実現には、従業員個人の状況や希望への配慮が不可欠です。

- キャリア希望の聴取

本人の中長期的なキャリアビジョンや希望する職種・職位、身につけたいスキルなどを詳細にヒアリングし、異動が本人の成長につながるよう配慮する - 家庭事情への配慮

家族構成や住居状況、配偶者の就業状況、子どもの教育環境、親の介護状況などを把握し、転勤の可否や時期を慎重に検討する - 本人の意向確認プロセス

複数回の面談を通じて十分な説明と意見交換を行い、納得と合意を得られるよう努める

一方的な命令ではなく、対話を重視した合意形成により、異動後の高いパフォーマンスと満足度を実現できます。

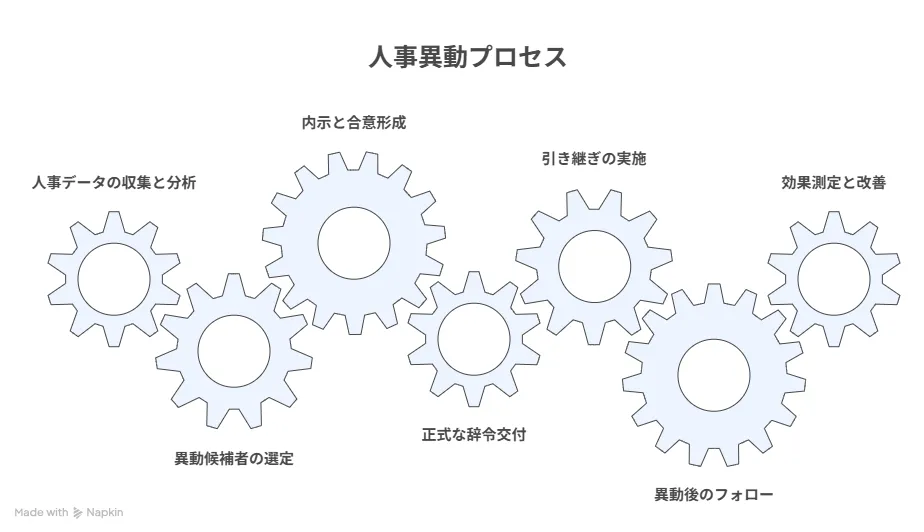

7.人事異動の実施手順【7ステップ】

体系的で計画的な人事異動の実施により、効果を最大化し、リスクを最小化できます。

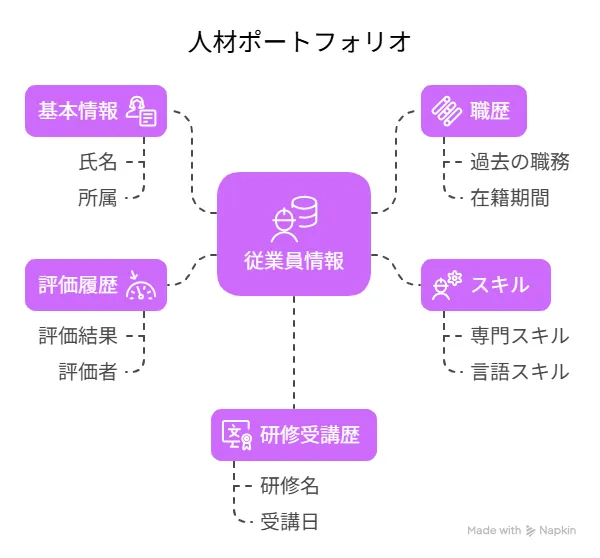

ステップ1:人事データの収集と分析

効果的な人事異動の第一歩は、正確で最新の人事データの収集と分析です。

最新の人材情報整理では、従業員の基本情報、職歴、スキル、評価履歴、研修受講歴などを体系的に整理し、現在の人材ポートフォリオを把握します。

デジタル化された人材データベースの活用により、効率的な情報管理と分析が可能になります。

組織課題の把握では、各部門の業績状況、人員構成の偏り、スキルギャップ、将来的な人材ニーズなどを詳細に分析します。

異動必要性の検討では、事業戦略との整合性、組織効率の改善余地、人材育成の観点から、どのような異動が必要かを検討します。

この段階での丁寧な分析が、その後の異動の成功を左右する重要な基盤となります。

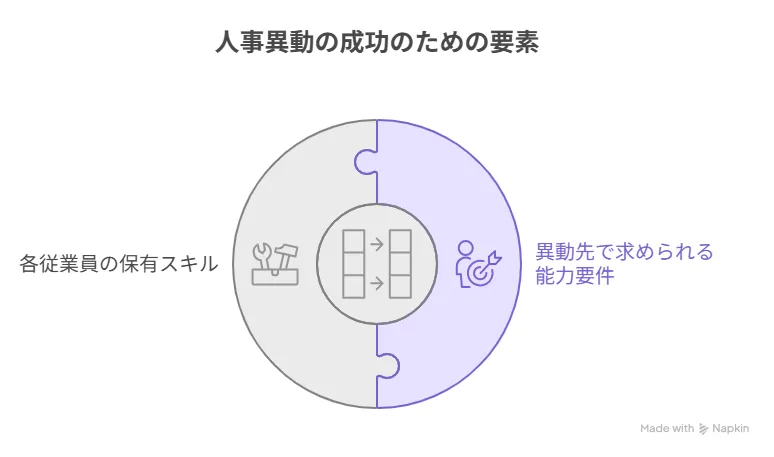

ステップ2:異動候補者の選定

データ分析に基づいて、異動候補者の選定を行います。候補者リストアップでは、異動先で求められる能力要件と各従業員の保有スキルをマッチングし、適性の高い候補者を複数選出します。

客観的な評価基準に基づく選定により、公平性と透明性を確保します。

適性と希望のマッチングでは、候補者の能力だけでなく、本人のキャリア志向や異動への意欲も考慮し、最適な組み合わせを検討します。

上司との事前相談では、候補者の直属上司や異動先の管理職と事前に協議し、現場の視点からの意見や懸念事項を収集します。

これにより現実的で実行可能な異動計画を策定できます。複数の候補者を準備することで、交渉の柔軟性も確保できます。

ステップ3:内示と合意形成

選定された候補者との合意形成は人事異動成功の重要な要素です。

本人への内示方法では、プライバシーが確保された環境で、直属上司または人事担当者が個別面談を実施します。

▼以下の項目について丁寧に説明し、理解を促進する

- 異動の背景

- 期待する役割

- キャリアへの影響 など

異動理由の説明では、企業戦略上の必要性だけでなく、本人の成長機会や能力発揮の場としての意義を具体的に伝えます。

質問・懸念への対応では、勤務条件の変更、家族への影響、キャリアパスへの不安など、あらゆる疑問に誠実に回答し、必要に応じて複数回の面談を行います。

十分な対話により信頼関係を構築し、前向きな異動への転換を図ります。

ステップ4:正式な辞令交付

合意形成が完了した後、正式な辞令の交付を行います。

辞令書の作成では、異動内容、実施日、新しい職務内容、報告先などを明確に記載した公式文書を作成します。法的効力を持つ文書として、記載内容の正確性と完全性を確保します。

関係者への通知では、異動者の現職場と新職場の関係者に対して、適切なタイミングで異動情報を共有します。業務への影響を最小化するため、通知のタイミングと範囲を慎重に検討します。

社内公表のタイミングでは、組織全体への発表時期を決定し、必要に応じて外部のステークホルダーにも情報を提供します。透明性と機密性のバランスを取りながら、適切な情報開示を行います。

ステップ5:引き継ぎの実施

円滑な業務移行のための引き継ぎは異動成功の重要な要素です。

業務引き継ぎ計画では、現在担当している業務の棚卸しを行い、重要度と緊急度に応じた優先順位をつけて系統的な引き継ぎスケジュールを策定します。

▼特に丁寧な引き継ぎが必要な業務

- 顧客情報

- 進行中のプロジェクト

- 重要な契約案件 など

必要な研修の実施では、異動先での新しい業務に必要な知識やスキルを事前に習得できるよう、適切な研修プログラムを提供します。

関係者への挨拶では、社内外の関係者に対して適切な挨拶回りを行い、人間関係の継続性を確保します。引き継ぎ期間中は前任者と後任者が協力して業務を遂行し、スムーズな移行を実現します。

ステップ6:異動後のフォロー

異動実施後の継続的なサポートにより、異動効果を最大化します。以下3つの観点から体系的なフォローアップを実施します。

- 適応状況の確認

定期的な面談や観察を通じて、新しい環境への適応状況や業務習熟度を把握する

初期段階での小さな問題を早期発見し、適切な対応を行う - 必要なサポート提供

業務遂行上の困難や人間関係の構築に関する課題に対して、メンター制度の活用や追加研修の実施などの支援を行う - パフォーマンス評価

異動前と異動後の成果を比較分析し、異動の効果を客観的に評価する

個人の成長だけでなく、組織全体への貢献度も含めた多面的な評価を実施し、今後の人材配置の参考とする

これらの継続的なフォローにより、異動者の早期戦力化と組織全体の生産性向上を実現できます。

▼あわせて読みたい

異動後の従業員サポートには定期的な面談が効果的です。1on1ミーティングを活用した継続的なフォローアップ手法をご紹介しています。

ステップ7:効果測定と改善

人事異動の成果を検証し、継続的な改善を図ります。

異動効果の検証では、設定した目標に対する達成度を定量的・定性的に測定し、異動の成功度を評価します。

▼以下の観点から総合的に判断する

- 組織パフォーマンスの向上

- 個人の成長

- チーム内の活性化 など

改善点の抽出では、異動プロセスの各段階で発生した問題や非効率な部分を特定し、改善策を検討します。異動者や関係者からのフィードバックも重要な改善の材料となります。

次回への活用では、今回の経験を体系化し、人事異動のノウハウとして蓄積します。成功事例のベストプラクティス化や失敗事例の教訓化により、組織全体の人事異動の質を向上させます。

8.人事異動で注意すべき法的事項

人事異動の実施には複数の法的制約があり、適切な理解と遵守が必要です。

労働契約法による制限

労働契約法は人事異動の実施において重要な法的制約を定めています。

人事権の濫用禁止では、第3条第5項により規定され、合理的理由のない恣意的な異動は無効とされます。

労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

e-Gov法令検索|労働契約法第3条第5項

出向命令権の制限では、第14条により出向の必要性、対象労働者の選定事情などを総合的に判断し、権利濫用と認められる場合は命令が無効になります。

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

e-Gov法令検索|労働契約法第14条

合理的事由の必要性では、人事異動には業務上の必要性と人選の合理性が求められ、従業員への不利益と企業の必要性を比較衡量して判断されます。

これらの法的要件を満たさない人事異動は、労働者から無効を主張される可能性があるため、十分な注意が必要です。

参考:

e-Gov法令検索|労働契約法第3条第5項

e-Gov法令検索|労働契約法第14条

男女雇用機会均等法への配慮

男女雇用機会均等法第6条は、人事異動における性別による差別を厳格に禁止しています。

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

男女雇用機会均等法第6条

一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

三 労働者の職種及び雇用形態の変更

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

■性別による差別の禁止

- 労働者の配置

- 昇進

- 降格

- 教育訓練

- 職種変更 など

妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止では、妊娠、出産、産前産後休業の取得などを理由とした配置転換や降格は違法行為となります。

公平な処遇の確保では、男女を問わず同等の能力と適性を持つ従業員には、平等な昇進・配置の機会を提供する必要があります。

人事異動の決定プロセスにおいて、性別による偏見や先入観が入り込まないよう、客観的で透明性の高い評価基準の設定と運用が重要です。

育児・介護休業法による配慮義務

育児・介護休業法第26条は、転勤を伴う人事異動において特別な配慮義務を定めています。

育児・介護状況への配慮では、就業場所の変更により子の養育や家族の介護が困難となる労働者がいる場合、その状況に配慮しなければならないとされています。

事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

転勤による困難への対応では、育児や介護の負担を考慮し、転勤の必要性と従業員の事情を慎重に比較検討する必要があります。

代替措置の検討では、転勤以外の方法での目的達成可能性や、転勤時期の調整、支援制度の充実などの配慮を行います。

これらの配慮を怠った人事異動は法的問題を引き起こす可能性があるため、事前の十分な調査と配慮が不可欠です。

適切な人材配置で法的リスクを回避

人事異動には様々な法的配慮が必要です。経験豊富なドライバーの採用により、安定した組織運営を実現しませんか。カラフルエージェントが貴社の人材戦略をサポートします。

9.人事異動を拒否された場合の対応

人事異動の拒否は企業運営に大きな影響を与える可能性があり、適切な対応が求められます。

拒否が可能な条件

従業員による人事異動の拒否が法的に認められる条件は限定的ですが、一定の場合には有効となります。

権利濫用に該当する場合

- 業務上の必要性が乏しい

- 人選に合理性がない

- 従業員への不利益が著しく大きい など

→人事権の濫用として異動命令が無効になる可能性がある

著しい不利益がある場合

- 転勤により家族の生活が困窮する

- 重篤な病気の家族の介護ができなくなる

- 子どもの教育に深刻な支障が生じる など

→社会通念上受忍限度を超える不利益がある場合は拒否が認められることがある

合理性を欠く場合

- 就業規則に根拠がない

- 労働契約で勤務地が限定されている

- 懲罰的な意図が明らか など

→異動命令そのものが無効となる可能性がある

拒否された場合の対応手順

人事異動を拒否された場合は、段階的で慎重な対応が必要です。

拒否理由の詳細確認では、感情的にならず冷静に拒否の理由を聞き取り、具体的な事情や懸念事項を把握します。表面的な理由だけでなく、背景にある真の問題を理解することが重要です。

代替案の検討では、従業員の懸念を解消できる代替的な解決策を検討します。

- 異動時期の調整

- 勤務条件の改善

- 支援制度の充実 など

再度の説得と調整では、企業の状況と従業員の事情の両方を考慮し、Win-Winの解決策を模索します。複数回の面談を通じて、粘り強く合意形成を図ることが重要です。

それでも合意に至らない場合は、異動の見直しや他の候補者への変更も検討する必要があります。

労使トラブルの防止策

人事異動に関する労使トラブルを防止するには、予防的な取り組みが重要です。一方的な命令ではなく、対話を重視した合意形成を心がけます。

事前の十分な説明では、異動の必要性、選定理由、期待する役割、キャリアへの影響などを時間をかけて丁寧に説明し、従業員の理解と納得を得ます。

従業員の理解促進では、定期的なキャリア面談や異動に関する説明会の開催により、人事異動の意義や制度について平時から理解を深めてもらいます。

専門家への相談では、労務問題に詳しい弁護士や社会保険労務士と顧問契約を結び、問題発生時には迅速に専門的なアドバイスを受けられる体制を整備します。

これらの取り組みにより、労使双方にとって納得のいく人事異動を実現できます。

10.効果的な人事異動を実現するポイント

人事異動の成功には、客観性、透明性、従業員への配慮を重視したアプローチが必要です。

データに基づく客観的判断

効果的な人事異動の実現には、感情や主観に左右されない客観的なデータ分析が不可欠です。

人材データベースの活用では、従業員の能力、経験、実績、適性などの情報を体系的に管理し、配置決定の根拠として活用します。デジタル化された人事システムにより、大量のデータを効率的に分析できます。

スキルマップの作成では、組織全体のスキル分布を可視化し、不足分野の特定や最適な人材配置を検討します。

定量的評価の導入では、客観的な指標に基づく評価システムを構築し、異動効果の測定と改善につなげます。

これらのデータドリブンなアプローチにより、恣意的でない公正な人事異動を実現し、従業員の納得度と組織パフォーマンスの両方を向上させることができます。

▼あわせて読みたい

人事異動の効果測定には明確な目標設定が重要です。MBO(目標管理制度)を活用した体系的な人材管理手法について解説しています。

透明性の確保

人事異動への信頼と理解を得るには、プロセスの透明性確保が重要です。

明確な基準の設定では、異動の判断基準や選考プロセスを明文化し、従業員に周知します。以下の評価要素を具体的に示すことで、予測可能性を高めます。

- 能力

- 経験

- 適性

- 本人の希望 など

公平な運用の実施では、設定した基準を一貫して適用し、特定の個人や部門への偏った処遇を避けます。定期的な運用状況の監査により、基準からの逸脱を防止します。

説明責任の履行では、異動決定の理由を該当者に丁寧に説明し、質問や懸念に誠実に回答します。

透明で納得感のあるプロセスにより、従業員の人事制度への信頼を獲得し、組織全体のエンゲージメント向上を実現できます。

従業員エンゲージメントの向上

人事異動を通じて従業員のエンゲージメントを向上させるには、個人のキャリア発展と組織目標の整合を図ることが重要です。

異動理由の丁寧な説明では、なぜその人材が選ばれたのか、新しいポジションで何を期待されているのかを具体的に伝え、異動の意義を理解してもらいます。

キャリア形成支援では、異動が個人の長期的なキャリア発展にどのように寄与するかを示し、成長機会としての価値を強調します。

継続的なコミュニケーションでは、異動後も定期的な面談やフィードバックを通じて、適応状況を確認し、必要なサポートを提供します。

これらの取り組みにより、従業員が異動を前向きに捉え、高いモチベーションで新しい職務に取り組むことができます。

組織文化への配慮

効果的な人事異動は、組織固有の文化や価値観と調和させることが重要です。

企業風土との整合性では、その企業特有の価値観や行動様式を考慮し、文化に適合した人材配置を行います。急激な変化よりも、段階的な改善を重視する文化的背景を理解した運用が必要です。

段階的な変革推進では、大幅な組織変更を一度に実施するのではなく、段階的なアプローチにより従業員の理解と適応を促進します。

現場の声の反映では、各部門の管理職や従業員からの意見を積極的に収集し、現場の実情に即した人事異動を実施します。

ボトムアップの改善提案も重視し、組織全体で人事制度を改善していく風土を醸成します。これらの配慮により、組織文化と調和した持続可能な人事異動を実現できます。

戦略的人事異動で組織力を最大化

データドリブンな人事異動の実現には、適切な人材の確保が不可欠です。カラフルエージェントなら、貴社のニーズに合った優秀なドライバーを効率的にご紹介いたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

11.人事異動のトレンドと今後の展望

働き方の多様化と技術革新により、人事異動のあり方も大きく変化しています。

ジョブ型雇用への対応

従来のメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用への転換が進む中、人事異動のあり方も変化しています。

| メンバーシップ型雇用 | ジョブ型雇用 | |

|---|---|---|

| 基本的な考え方 | 人(ヒト)基準 まず人を採用してから仕事を割り当て | 仕事基準 明確な職務に対して適した人を採用 |

| 人事異動への影響 | 会社主導での定期異動 (幅広い経験を積ませる) | 社内公募など本人の希望を前提 (専門性重視の配置) |

| キャリア形成 | ジェネラリスト育成 (様々な部署を経験) | スペシャリスト育成 (特定分野での専門性向上) |

職務重視の人事制度では、職務記述書に基づく明確な役割定義により、専門性を重視した配置転換が主流となります。

従来の幅広い経験を積ませる異動から、特定分野での専門性向上を目的とした戦略的な配置に変化しています。

専門性を活かした配置では、個人の専門スキルと職務要件のマッチングを重視し、より効果的な人材活用を実現します。

従業員の選択権拡大では、社内公募制度や自己申告制度の充実により、従業員が主体的にキャリアを選択できる環境を整備します。

これらの変化により、個人の専門性と組織のニーズを両立させた、より効率的な人事異動が可能になります。

テクノロジーの活用

最新技術の活用により、人事異動の精度と効率が大幅に向上しています。

AIによる最適配置分析では、機械学習アルゴリズムを用いて従業員のスキル、性格特性、過去の実績などを分析し、最適な配置組み合わせを提案します。

データドリブンな意思決定では、感情や直感に頼らず、客観的なデータに基づいた配置決定を行います。ビッグデータ分析により、これまで見えなかった成功パターンや失敗要因を特定できます。

配置シミュレーションでは、異動後の組織パフォーマンスや個人の満足度を事前に予測し、リスクを最小化した人事異動を実現します。これらの技術活用により、より科学的で効果的な人事異動が可能になります。

ダイバーシティ&インクルージョンへの配慮

多様性を重視した人事異動により、組織全体のイノベーション創出と包摂性向上を図ります。

多様な働き方への対応では、フレックスタイム、テレワーク、時短勤務など様々な勤務形態に対応した柔軟な人事異動を実施します。従業員のライフステージや価値観の違いを尊重した配置を行います。

リモートワークとの両立では、地理的制約にとらわれない人材配置により、全国の優秀な人材を適材適所で活用できます。デジタル技術の活用により、物理的な距離を超えた効果的なチーム編成が可能になります。

個人の価値観重視では、従来の画一的な昇進コースではなく、個人の価値観やライフスタイルに応じた多様なキャリアパスを提供します。

これらの取り組みにより、全ての従業員が能力を最大限発揮できる包摂的な組織を実現できます。

12.人事異動で組織力を最大化する方法

人事異動は企業の持続的成長と従業員の能力開発を同時に実現する重要な戦略的施策です。

本記事で解説した5つの目的を理解し、7ステップの体系的な手順に従って実施することで、組織力向上と従業員満足度の両立が可能になります。

特に重要なのは、データに基づく客観的判断、透明性の確保、法的配慮事項の遵守です。今後はジョブ型雇用への対応やAI技術の活用により、より精度の高い人事異動が求められます。

継続的な改善と従業員との対話を通じて、組織と個人の成長を促進する効果的な人事異動を実現しましょう。

人事異動成功のパートナーとして

効果的な人事異動の実現には、優秀な人材の確保が基盤となります。カラフルエージェントは運送・物流業界に特化した人材紹介で、貴社の組織力向上を全力でサポートいたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら