企業の持続的な成長と、社員一人ひとりのエンゲージメント向上。その両方を実現する鍵は、公正で透明性の高い「人事評価制度」にあります。その中核をなすのが「等級制度」です。

しかし、「年功序列が根付いている」「評価基準が曖昧で社員の納得感が得られていない」といった課題を抱える人事・総務担当者も少なくないでしょう。

本記事では、人事評価の“ものさし”である等級制度について、基本から詳しく解説します。自社に最適な制度の選び方や具体的な導入ステップ、さらに導入後の注意点まで、人事担当者が押さえておきたい情報をわかりやすくまとめています。

- 主要な3つの等級制度の長所・短所を理解できる

- 自社に合う制度の選び方がわかり、ミスマッチを防ぐヒントが見つかる

- 採用活動の要となる「職務記述書」について、作成手順や考え方が身につく

1.等級制度とは?会社と社員にとっての重要性を解説

企業の人事評価制度を支える「等級制度」について、その基本的な定義や役割をわかりやすく解説します。

等級制度とは人事評価の”ものさし”となる制度

等級制度とは、社内における社員の序列や格付けを明確に定義する仕組みです。以下のような項目を決定するための客観的な基準となります。

- 給与・賞与などの報酬額

- 課長・部長といった役職

- 与えられる権限の範囲などを

このように、等級制度は人事評価における”ものさし”のような役割を果たします。この”ものさし”が全社で統一されていることで、組織としての秩序が保たれ、社員は自分の現在地と目指すべきキャリアパスを具体的にイメージできるのです。

いま、見直しが求められる等級制度

かつての日本企業を支えてきた終身雇用や年功序列といった雇用システムは、現代の急速に変化するビジネス環境の中では機能しづらくなりました。働き方が多様化し、優秀な人材ほどより良い条件を求めて転職する「人材の流動化」が当たり前になったのです。

実際、企業の人事・労務に関する調査研究を行う機関の調査(例:産労総合研究所「人事制度に関する実態調査」など)によれば、等級制度の見直しに「取り組んでいる」または「取り組む予定」とする企業が半数以上にのぼるケースも見られ、多くの企業が見直しの必要性を認識していることが示されています。

このような状況下で、企業が競争力を維持し、優れた人材を惹きつけて離さないためには、旧来の制度を見直す必要があります。仕事の成果や貢献度を正しく評価できる、透明性と公平性の高い等級制度へのアップデートが急務となったのです。

「同じ仕事をしている場合には同じ賃金を支払うべきだ」という考え方が社会的に強まっていることも、等級制度の見直しが必要とされる一因です。

▼あわせて読みたい

適切な人事評価を行うためには、評価の目的や具体的な評価ポイントを明確にすることが不可欠です。こちらの記事では、運送業界に特化した人事評価の重要性やポイントを詳しく解説しています。

2.【徹底比較】等級制度3つの違いとメリット・デメリット

ここでは、主要な3つの等級制度「職能資格制度」「職務等級制度」「役割等級制度」について、それぞれの特徴をメリット・デメリットと共に詳しく掘り下げます。

職能資格制度(メンバーシップ型):能力を評価する日本型モデル

職能資格制度は、「人」が持つ職務を遂行するための能力、「職能」に注目して等級を決定する考え方です。この制度の根底には、同じ会社に長く勤めるほど、様々な経験を通じて人の能力は向上していくという思想があります。

そのため、長期雇用を前提とした多くの日本企業で、長年にわたり広く採用されてきました。新卒で入社し定年まで勤め上げるという、「メンバーシップ型雇用」と非常に相性が良いのが特徴です。

職務等級制度(ジョブ型):仕事内容を評価する欧米型モデル

職務等級制度は、「仕事(ポスト)」そのものに注目し、その仕事の価値や難易度、責任の重さに応じて等級を定義する考え方です。評価の基準は「人」の能力ではなく、あくまで「仕事内容」に設定されます。

つまり、「誰がその仕事を担当するか」ではなく、「どんな内容の仕事か」によって報酬が決まるのが特徴です。

役割等級制度(ハイブリッド型):役割の大きさで評価する次世代モデル

役割等級制度は、前述した「職能」と「職務」の考え方を組み合わせた、比較的新しい等級制度です。「部長」や「課長」、「プロジェクトリーダー」といったそれぞれのポジションに期待される「役割(ミッション)」の大きさと重要性に応じて等級を定義します。

単に仕事内容をこなすだけでなく、その役割を通じて会社にどれだけの成果や貢献をもたらしたかを評価の基準とします。

▼あわせて読みたい

MBO(目標管理制度)は、社員一人ひとりが自律的に目標を設定し、その達成度を評価する手法です。等級制度と組み合わせることで、より効果的な人事評価が実現します。

3.失敗しない!自社に合った等級制度の選び方

ここでは、企業の成長段階や人材戦略といった観点から、制度を選ぶ際の具体的な考え方を解説します。

企業の成長フェーズから考える

企業の状況は、創業期、成長期、成熟期といった成長フェーズによって大きく異なります。それぞれの段階に適した等級制度の傾向を確認しておきましょう。

■創業期

社員一人ひとりが複数の役割を柔軟にこなす必要がある

⇒状況に応じてミッションを与える「役割等級制度」が適している

■成長期

事業が軌道に乗り組織が拡大していく中で、各部門の専門性を高める時期

⇒「職務等級制度」の要素を取り入れることが有効

■成熟期

⇒「職能資格制度」が年功序列化していないかを見直し、成果の要素を加えるなどの改善が求められる

求める社員像(人材戦略)と連動させる

等級制度は、選択するタイプ次第で社員の成長する方向性が変わります。そのため、自社が将来的にどのような組織を目指すのか、という人材戦略と連動させて考えましょう。

■例えば…

「様々な部署を経験し、会社全体のことを理解している人材を育成したい」

⇒ジョブローテーションと相性の良い「職能資格制度」

「特定の技術や知識を深く追求する人材を育成したい」

⇒専門性を評価しやすい「職務等級制度」

「企業の戦略に応じて組織を柔軟に変革できる組織を作りたい」

⇒「役割等級制度」で重要なミッションを任せる

■戦略にマッチする人材の採用にお困りではありませんか?

自社が求める人材像が明確になっても、その人材を市場から見つけ出し、採用に繋げるのは容易ではありません。カラフルエージェントが、貴社の戦略に合った即戦力ドライバーを効率的に見つけるサポートを致します。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

職種や事業内容の多様性も考慮する

事業内容が多岐にわたる企業や、様々な職種の社員が在籍する企業では、以下のように部門ごとに制度を使い分けるハイブリッド運用も有効な選択肢です。

■営業部門:売上などの成果が数字で明確に表れやすい

⇒成果と報酬が直結する「職務等級制度」を適用

■研究開発部門:高度な専門性が求められる

⇒専門職制度(職務等級制度の一種)を導入

■管理部門:チームでの協調性が重視される

⇒従来の「職能資格制度」を継続適用

このように、各部門の特性に合わせて制度を組み合わせることで、よりきめ細やかで納得感の高い評価が実現できます。

【コラム】国内企業における等級制度の導入・見直し事例

自社に合った制度を検討するうえで、他社の具体的な取り組みは参考になります。

- 事例1:大手製造業(役割等級制度への移行)

日立製作所やパナソニック、ソニーグループなど、多くの大手製造業では、従来の職能資格制度から、成果や専門性を重視する「ジョブ型(職務等級制度)」または「役割等級制度」への移行を進めています。年功的な要素を排し、グローバル基準で専門性や役割の大きさを評価することで、変化への対応力や専門人材の獲得を狙いとしています。 - 事例2:厚生労働省の事例集に見る多様な取り組み

厚生労働省が公開している資料では、職務・役割給(職務等級制度や役割等級制度)を導入した企業の具体的な事例が紹介されています。 例えば、ある中堅IT企業では、エンジニアの専門性を評価するために職務等級制度を導入し、技術レベルに応じた明確なキャリアパスと報酬体系を整備しました。これにより、社員のスキルアップ意欲向上と、専門人材の定着に繋がったと報告されています。

これらの事例から、自社の事業戦略や求める人材像に基づき、制度を柔軟に見直している傾向が読み取れます。

参考: 「日本における職務給 取組事例集」|厚生労働省・日立が進める「ジョブ型」とは? わかりやすく解説|Hitachi・変わる働き方と変わらない精神 (ジョブグレード制度)|ソニーグループ・パナソニック コネクトの人材戦略と人事制度について (PDF)|内閣官房

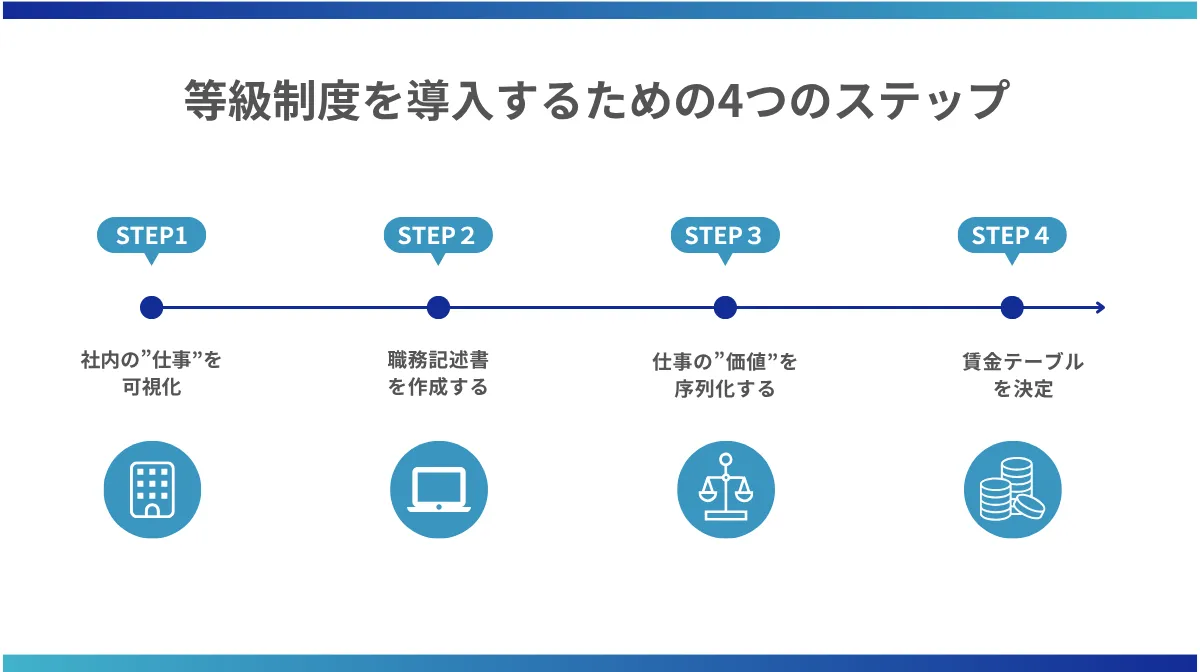

4.等級制度を導入するための4つのステップ

自社に合った制度の方向性が決まったら、次はいよいよ導入のプロセスに入ります。ここでは、等級制度を設計し、導入するための基本的な4つのステップを具体的に解説します。

ステップ1:職務分析で社内の”仕事”を可視化する

新しい等級制度を設計する上で、最初の土台となるのが「職務分析」です。現在社内に存在する全ての職務について、以下の項目に沿って客観的に洗い出し、整理します。

- 何のためにやっている業務か

- 具体的な作業内容は何か

- どのような責任や権限を持つのかなど

この分析が不十分だと、実態に合わない制度になってしまい、社員の不満の原因となります。まずは社内の仕事を正確に可視化することが、公平な制度設計の第一歩です。

主な職務分析の手法

職務分析を客観的かつ正確に行うためには、複数の手法を組み合わせることが一般的です。代表的な手法を4つ紹介します。

- 記述法

業務を担当している社員に調査票を配布し、仕事内容などを記入してもらう方法 - 観察法

分析者が実際の仕事の様子を目で見て確認する方法 - 面接法

担当者またはその上司に直接話を聞く方法 - 実験的分析法

分析者自身がその業務を短期間体験してみる方法

これらの手法を組み合わせることで、多角的な視点から精度の高い情報を収集します。

ステップ2:職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成する

職務分析によって集めた情報を基に、ポジションごとの「任務説明書」である職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成します。これは特に職務等級制度や役割等級制度において、評価の根拠となる重要な書類です。

職務記述書には、分析結果を分かりやすく具体的に記載しましょう。項目は、次のとおりです。

- 基本情報:職種名、職務等級など

- 求められる職務行動:新規顧客の開拓、部下の育成指導など

- 必要とされる知識:自社製品知識、資料作成スキルなど

- 必要とされる資格:運転免許、特定のIT資格など

■魅力的な職務記述書を、実際の応募につなげるには

職務記述書は、求職者に企業の魅力や仕事のやりがいを伝えるためのツールにもなります。ドライバーに特化したカラフルエージェントなら、貴社の魅力を的確に候補者へアピールし、応募へと繋げるサポートを行います。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

ステップ3:職務評価で仕事の”価値”を序列化する

職務記述書の内容に基づいて、それぞれの職務の価値を客観的に評価し、等級に格付けしていく「職務評価」のプロセスに入ります。

このステップでは、評価者の主観的な判断をできるだけ排除し、誰もが納得できる公平な基準で序列化することが大切です。ここでの評価が給与水準にも直結するため、制度の根幹をなす工程といえるでしょう。

主な職務評価の手法

職務評価に用いられる手法の中で、代表的なものを4つ紹介します。

- 序列法

複数の職務全体を比較して、単純に順位付けする方法 - 分類法

あらかじめ1等級、2等級といった等級ごとの定義を決めておき、各職務をその定義に当てはめていく方法 - 点数法

知識、スキル、責任の重さといった評価要素ごとに点数を付け、その合計点で格付けする方法 - 要素比較法

社内に基準となる職務を設定し、それと他の職務を要素ごとに比較して評価する方法

ステップ4:等級定義と賃金テーブルを決定する

等級ごとに報酬の幅(レンジ)を示した「賃金テーブル」を設計します。賃金テーブルを作成する際は、2つのバランスに考慮してください。

- 【POINT1】内部公平性

社内における職務価値の序列と給与の序列が一致しているか - 【POINT2】外部競争性

自社の給与水準が、同業他社や同じ地域の他の企業と比較して見劣りしないか、競争力があるか

これらのバランスを慎重に検討し、最終的な報酬体系を決定しましょう。

▼あわせて読みたい

等級制度や賃金テーブルの変更は、就業規則の見直しと密接に関連します。以下の記事では、就業規則作成のポイントや法改正への対応について、詳しく解説しています。

5.等級制度の導入・運用で注意すべき3つのポイント

精緻な等級制度を設計しても、その導入と運用がうまくいかなければ意味がありません。ここでは、制度を組織に定着させ、効果的に機能させるためのポイントを解説します。

ポイント1:社員への十分な説明と透明性の確保

等級制度の変更は、社員の給与や将来のキャリアに影響を与える、デリケートな問題です。そのため、以下のような内容を全社員に対して丁寧に説明しましょう。

- なぜ制度を変更するのかという背景や目的

- 新しい制度の具体的な仕組み

- 変更が社員自身にどう影響するのかなど

説明会や個人面談の場を設け、一方的な通告で終わらせるのではなく、質疑応答の時間を十分に確保しましょう。

ポイント2:評価者の育成と評価基準のすり合わせ

どんなに優れた制度を構築しても、最終的に評価を担うのは現場の管理職です。評価者研修を徹底し、評価基準の正しい理解と、納得感のある評価を行うための体制を整えましょう。

また、評価者によって評価基準の解釈にズレが生じないよう、定期的に評価者同士で評価結果を持ち寄り、基準の目線合わせを行う「キャリブレーション会議」の実施も有効です。

ポイント3:定期的な見直しとアップデートを怠らない

企業の事業内容や組織構造は常に変化し、市場環境も絶えず変動します。そのため、導入した制度が現状に合っているか、常に点検し続ける必要があります。

このようなPDCAサイクルを回し続けることで、等級制度は常に組織にとって有効なツールであり続けられるのです。

■制度運用と並行して、採用活動を効率化しませんか?

新しい等級制度の導入や運用には、多くの時間と労力がかかります。ドライバー採用に特化したカラフルエージェントなら、煩雑な採用業務を代行し、人事担当者の負担を大幅に軽減します。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

▼あわせて読みたい

等級制度を見直すと、人事異動が必要になることもあります。こちらの記事では、社員が納得できる形で人事異動を進めるために、目的や種類、法的なポイントをわかりやすく紹介しています。

6.等級制度のよくある質問(Q&A)

等級制度を導入する際、人事担当者からよく寄せられる質問と、その回答をまとめました。

Q1. 等級制度の導入には、どれくらいの期間がかかりますか?

A. 一般的には半年から1年以上を要する大掛かりなプロジェクトになります。

企業の規模や組織の複雑さ、現在の制度の状況によって大きく異なりますが、一般的には半年から1年以上かかるケースが多いようです。特に、制度の土台となる「職務分析」と、各職務の価値を決定する「職務評価」のプロセスには多くの時間がかかります。

焦って進めると実態に合わない制度になってしまうため、十分な準備期間を確保し、必要であれば専門のプロジェクトチームを設置して取り組みましょう。

Q2. 制度移行時に、社員の給与が下がることはありますか?

A. 理論上は給与が下がってしまうケースもありえます。

新しい制度の基準に当てはめた結果、給与が下がってしまうケースも起こり得るでしょう。しかし、労働契約法では、労働者にとって不利益な変更を一方的に行うことは原則として認められていません。

無理にすすめると、法的なトラブルに発展するリスクが高まるため注意が必要です。

給与が下がる対象者に対して、数年間は元の給与額を保証するなどの「経過措置」を設けるのが一般的です。

Q3. 中小企業でも等級制度は導入すべきですか?

A. はい、導入を検討すべきです。

社長や一部の役員の感覚で評価や給与が決まってしまいがちな中小企業こそ、客観的で公平な等級制度を導入するメリットは大きいと言えます。明確な基準があることで、社員の評価に対する納得感を高め、人材の定着と計画的な育成につながるでしょう。

自社の規模や実態に合った、シンプルで運用しやすい制度から始めることが、中小企業の制度導入を成功させるポイントです。

Q4. 「等級」と、「昇進」「昇格」はどう違うのですか?

A. これらは密接に関連しますが、意味が異なります。

等級(格付け)

本記事で解説した通り、社員の能力・職務・役割などに基づいた社内の「序列・ランク」そのものを指します。「1等級」「2等級」や「S1」「P2」といった記号で示されます。

昇格(等級が上がること)

等級制度に基づき、社員の等級が「1等級」から「2等級」へ上がるなど、ランクそのものが上昇することを指します。多くの場合、昇給を伴います。

昇進(役職が上がること)

「係長」から「課長」へ、「課長」から「部長」へといった、「役職(ポスト)」が上がることを指します。権限や責任の範囲が大きくなります。

多くの企業では、昇進するためには「〇等級以上であること」といった昇格要件が定められており、等級制度が昇進・昇格の基準として機能しています。

▼あわせて読みたい

公平な等級制度が整ったら、従業員の納得感を育み企業成長を実現する「ウェルビーイング経営」を目指しましょう。こちらの記事では、ウェルビーイングの基本から導入ステップまで、詳しく解説しています。

■理想の組織づくりを、優秀な人材採用で加速させる

最適な等級制度は、社員と企業が共に成長するための土台です。その土台の上で活躍する優秀な人材の採用は、企業の未来を左右します。採用難易度の高いドライバー人材の確保は、専門のサービスに任せることで、より確実な成果が期待できます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

7.社員と企業の成長を支える等級制度のポイント

本記事では、人事評価の根幹である「等級制度」について網羅的に解説しました。

等級制度は単なる給与決定のツールではなく、企業が社員に「何を期待し、どう成長してほしいか」を伝える重要なメッセージであり、組織文化を形作る設計図とも言えます。

貴社に合った等級制度を構築し、社員と企業が共に成長する土台を作りましょう。まずは自社の現状を客観的に分析し、この記事を未来の組織づくりの第一歩として参考にしてください。