ビジネス環境が急速に変化する現代において、組織の力を最大限に引き出すチームビルディングの重要性が高まっています。

特に価値観の多様化やリモートワークの普及により、従来の手法では対応しきれない課題が増える中、新たな組織づくりの基盤として注目されているのです。

本記事では、人事・総務担当者の皆様に向けて、効果的なチームビルディングの実践方法や成功のポイントを詳しく解説します。チームの発展段階を理解するためのモデルや、明日から実践できる具体的な手法、成功パターンまで幅広く紹介します。

- メンバーの強みを活かしながら組織の目標達成を促進するチームビルディングの概念や重要性について

- タックマンモデルに基づく5つの発展段階や、各段階に応じた適切なアプローチについて

- 心理的安全性の確保や適材適所の人材配置など、チームビルディング成功のための具体的な手法について

1.チームビルディングとは?基本や重要性について解説

組織の力を最大化するためには、個々の能力を単に集めるだけでは不十分です。効果的なチームの構築には、メンバー間の関係性や共通理解など、様々な要素が重要になります。まずはチームビルディングの基本概念から理解していきましょう。

チームビルディングの定義と本質的な意味

チームビルディングとは、所属するメンバーが自らの力を最大限に発揮しつつ目標を達成できるようなチームをつくるための計画的な取り組みを指します。単にグループを作るだけではなく、個性や強みを尊重し、組織目標の達成に向けて最適に配置・活用することが本質です。

効果的なチームビルディングでは、以下のような点が重視されます。

- メンバー間の信頼関係構築

- 目標の明確化

- 役割分担の最適化など

すべてのメンバーが自分の居場所と役割を認識し、安心して力を発揮できる環境が整うことで、チーム全体のパフォーマンスが大きく向上するでしょう。このプロセスは一度きりのイベントではなく、継続的な組織づくりの基盤となる重要な活動です。

▼チームの力を最大限に活用

チームの力を最大限に引き出すための様々な取り組みについては、以下の記事も参考になります。ぜひ参考にしてください。

チームワークとの違い

チームビルディングとよく混同される言葉に「チームワーク」があります。チームワークは目標達成に向けたチームのまとまりや協力関係を表す状態や結果を指します。一方、チームビルディングはそのチームワークを向上させるための意図的な活動やプロセスそのものを意味します。

■チームワークとチームビルディングは、以下のような関係にあります。

チームビルディングに取り組む

▼その結果…

良好なチームワークが生まれる

また、チームワークが主に協力体制や連携の円滑さに焦点を当てるのに対し、チームビルディングは、それに加えて個々のメンバーの成長や能力開発も重視します。

メンバーの潜在能力を引き出し、組織全体の創造性や問題解決力を高める点が、単なるチームワーク強化と区別される重要な特徴といえるでしょう。

なぜ今、多くの企業がチームビルディングに注目しているのか

近年、チームビルディングが注目される背景には、ビジネス環境の急速な変化があります。

■ビジネス環境の変化1

価値観の多様化により、画一的なマネジメント手法では社員の潜在能力を引き出せなくなっている。そのため、個々の強みや考え方を尊重するチームビルディングは、多様性を活かす新たなアプローチとして効果的。

■ビジネス環境の変化2

リモートワークの普及により物理的な距離が生じやすい環境に変化した。そのため、組織としての一体感をより醸成する必要性が高まっている。

このように、市場環境やテクノロジーの急速な変化に対応するには、チーム全体の創造性や問題解決能力の向上が不可欠です。

従業員エンゲージメントを高め、イノベーションを促進するためにも、計画的かつ継続的なチームビルディングは現代企業にとって重要な経営戦略の一つとなっているのです。

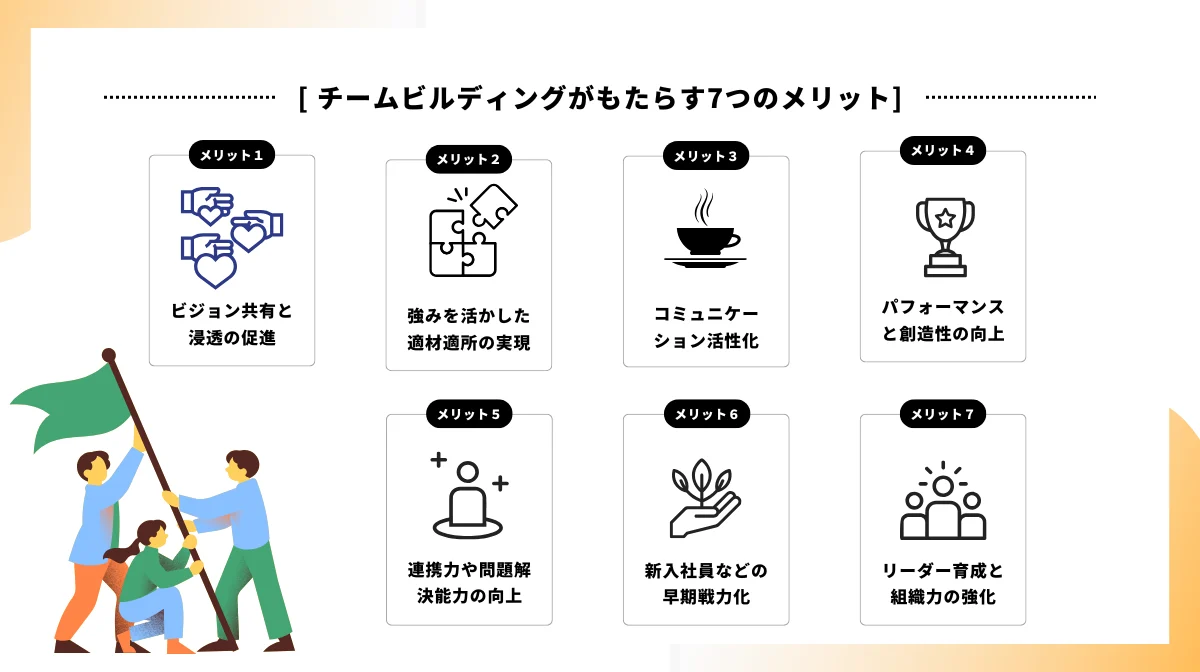

2.チームビルディングがもたらす7つの具体的なメリット

効果的なチームビルディングは、組織に多くのメリットをもたらします。個人のスキルアップから組織全体の生産性向上まで、様々な側面に良い影響を与えるチームビルディングの具体的なメリットを見ていきましょう。

組織のビジョン共有と浸透の促進

チームビルディングに成功した組織では、すべてのメンバーがチームとしての目的を深く理解し、その達成に向けて一体感を持って行動できるようになります。チームで共に活動し目標に向かって協力する体験を通じて、組織のビジョンや価値観がメンバーの心に自然と浸透していくのです。

特に創業期や組織変革期など、方向性の共有が重要な局面では、チームビルディングの取り組みが企業理念やミッションの理解促進に大きく貢献します。メンバー全員が同じ方向を向いて進むことで、組織としての一貫性も高まるでしょう。

メンバー個々の強みを活かした適材適所の実現

チームビルディングに取り組むことで、メンバー間のコミュニケーションが活発になり、お互いの理解が深まります。日常業務だけでは見えにくい個々の特性や強み、そして苦手分野が明らかになることで、より適切な人材配置が可能になります。

例えば、分析力に優れた人、創造的な発想ができる人、調整役に向いている人など、それぞれの特性を活かした役割分担ができるようになります。

この「適材適所」の実現は、業務効率の向上だけでなく、メンバー自身の満足度や成長実感にもつながる重要な要素です。

心理的安全性の向上によるコミュニケーション活性化

効果的なチームビルディングにより、チーム内に「ここなら何でも相談できる」という安心感、すなわち心理的安全性が形成されます。この安心感があるからこそ、メンバーは自分の意見や懸念を躊躇なく表明でき、建設的な議論が生まれやすくなるのです。

失敗を恐れず挑戦できる雰囲気は、イノベーションの土壌となります。また、問題の早期発見にもつながり、小さな課題が大きなトラブルに発展する前に対処できるようになるでしょう。

▼心理的安全性を高める

心理的安全性を高める具体的な方法については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください、

チーム全体のパフォーマンスと創造性の向上

チームビルディングが目指す「誰もが実力を発揮できる環境」は、組織全体のパフォーマンス向上に直結します。

自分の持つスキルや意見が尊重されるチームでは、メンバーのモチベーションが高まり、より良い成果を出そうという意欲が生まれます。また、多様な視点や専門知識が組み合わさることで、個人では思いつかなかった革新的なアイデアやソリューションが創出されやすくなるでしょう。

特にクリエイティブな業務や複雑な問題解決が求められる場面では、チームビルディングによって培われた協働の文化が大きな差を生み出します。

チームの連携力強化と問題解決能力の向上

メンバー間の意思疎通が円滑になることで、業務における協力関係も自然と強化されます。情報共有がスムーズになり、各自が自分の役割を理解した上で全体の進捗も把握できるようになるため、プロジェクト全体の効率も向上するでしょう。

また、予期せぬ問題が発生した際にも、チームとして迅速に対応する能力が高まります。困難な状況でもメンバー同士が助け合い、それぞれの専門知識や経験を活かして解決策を見出すことができるのです。

この連携力は、特に締切が迫ったプロジェクトや危機管理が必要な場面で真価を発揮するでしょう。

新入社員や中途採用者の早期戦力化

チームビルディングが根付いた組織では、新しく加わったメンバーの早期戦力化が実現します。

教え合いや意見交換が日常的に行われる文化があれば、新入社員や中途採用者も必要な知識やノウハウを短期間で吸収できるでしょう。また、チームの一員として歓迎され、安心して質問や相談ができる環境は、新メンバーの不安を軽減し、早く職場に馴染むことを助けます。

これにより、採用コストの回収期間が短縮され、人材への投資効果が高まります。

▼育成に関するお悩み解決

新入社員や中途採用者の受け入れと育成に関しては、以下の記事が役立ちます。ぜひ参考にしてください。

将来のリーダー育成と組織力の強化

チームビルディングの過程では、メンバーの管理や調整、モチベーション維持など、リーダーシップに関わる多様な経験を積む機会が生まれます。これらの経験は将来のマネージャーやリーダーの育成に非常に効果的です。

例えば、プロジェクトリーダーのような役割を輪番制にすることで、多くのメンバーがリーダーシップを発揮する機会が得られるでしょう。

このように、組織内で継続的にリーダー候補を育成することは、長期的な組織力強化につながります。また、複数のメンバーがリーダーシップスキルを持つことで、組織の柔軟性と対応力も向上します。

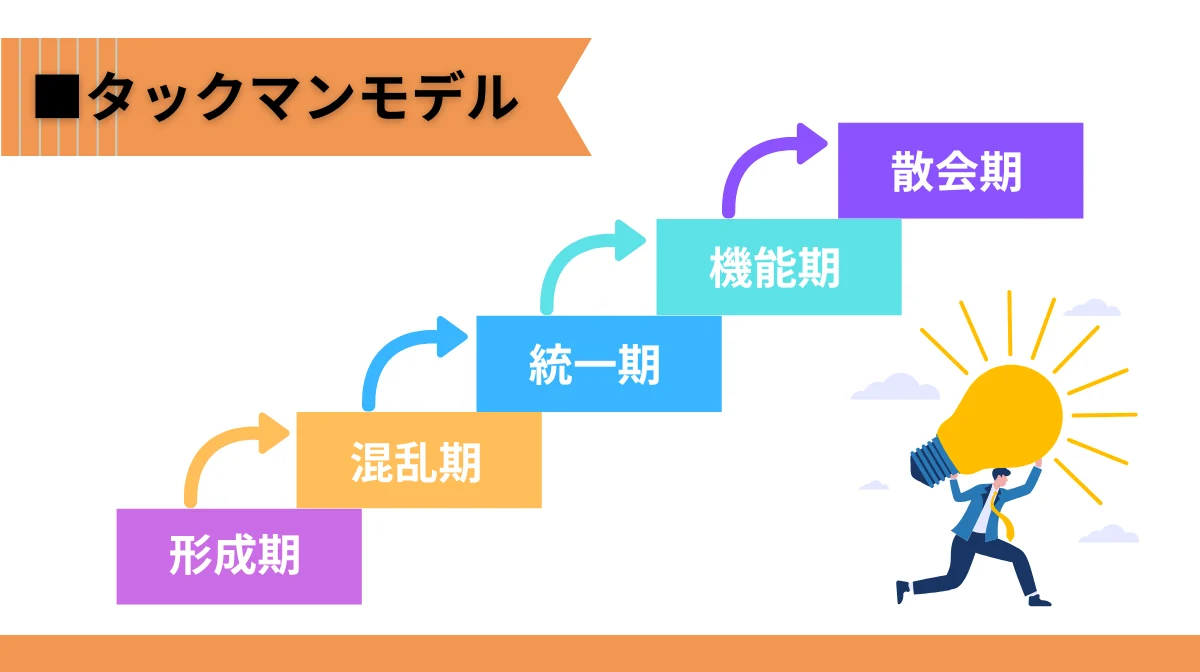

3.チームビルディングの発展段階を知る「タックマンモデル」

チームは一朝一夕に完成するものではありません。この発展段階のプロセスを体系化したものが「タックマンモデル」です。このモデルを理解し、現在チームがどの段階にあるのかを把握して、適切なチームビルディング施策につなげましょう。

形成期:チームの誕生と関係構築の始まり

「形成期」は、チームが誕生し活動をスタートさせる初期段階です。この時期のチームには、以下のような特徴がみられます。

- お互いを探り合っている

- チームの目的や自分の役割について理解しようとしている

- 比較的礼儀正しい

- 対立を避ける傾向がある

- 本音での交流が少なく表面的な関係

人事・総務担当者は、この段階でアイスブレイクやチーム内の自己紹介セッションなどを企画し、メンバー間の心理的距離を縮める支援をするとよいでしょう。

また、チームの目的や期待される成果、基本的なルールなどを明確に共有することで、メンバーが安心して活動を始められる土台を作ることが重要です。

混乱期:意見の衝突から生まれる相互理解

活動を開始して間もないチームは、やがて「混乱期」と呼ばれる段階に移行します。この時期になると、メンバーは自分の意見や考え方を表明するようになり、時に意見の衝突や対立が生じます。

一見ネガティブに思えるこの現象は、実はチーム発展に欠かせない健全なプロセスです。多様な意見が交わされることで、問題に対する理解が深まり、より良い解決策が生まれる可能性が高まるのです。

この段階では、建設的な議論のルール作りや、対立を解消するためのファシリテーションスキル(ミーティングなどを円滑に進める能力)が重要になります。異なる意見を尊重しながらも、共通の目標に向かって歩み寄る姿勢をチーム全体で育むことが求められるでしょう。

統一期:安定したコミュニケーションの確立

混乱期を乗り越えると、チームは「統一期」と呼ばれる安定した状態に移行します。この段階では、メンバー間の信頼関係が形成され、前向きで建設的なコミュニケーションが自然と行われるようになります。

チームとしての一体感が生まれ、共通の目標や価値観、行動規範が浸透していきます。業務の進め方も安定し、それぞれのメンバーが自分の役割を理解した上で責任を持って行動できるようになるでしょう。

統一期は、個々のメンバーの能力を最大限に引き出すための取り組みに最適な時期です。スキルアップ研修や挑戦的なプロジェクト、メンバー同士の教え合いなど、個人の成長とチームの成長を同時に促進する活動を積極的に取り入れるとよいでしょう。

機能期:最高のパフォーマンスを発揮する段階

チームビルディングの集大成とも言える「機能期」では、チームが最高のパフォーマンスを発揮します。この段階に達したチームは、目的達成に向けた活動と個々のメンバーの活躍を高いレベルで両立できるようになります。

メンバー間の相互理解が深まり、それぞれの強みを活かした柔軟な役割分担が自然と行われ、困難な課題にも創造的に取り組むことができます。また、問題が発生しても迅速に対応し、自己修正する力も備わっています。

機能期のチームは高い生産性を維持しながらも、メンバーの満足度や成長実感も高い状態にあります。

人事・総務担当者は、この状態を長く維持するために、メンタルケアや働きやすさの向上、適切な評価と報酬、さらなる挑戦機会の提供など、持続可能な環境づくりに注力しましょう。

散会期:プロジェクト終了時の経験の活かし方

あらゆるチームやプロジェクトには終わりがあります。目標の達成や業務の完了により、チームはいつか「散会期」を迎え、その役目を終えることになるのです。

この段階では、達成感や別れの寂しさなど、メンバーは様々な感情を経験します。散会期を効果的に管理することは、メンバーの次の活動への移行を円滑にし、組織の知識やノウハウを保存する上で非常に重要です。

【具体的には…】

■経験の共有・記録

プロジェクトの振り返りセッションを開催し、成功要因や改善点、学んだことを共有・記録する

■貢献への評価

チームとしての成果を祝う機会を設け、メンバーの貢献を正当に評価する

チームビルディングを通じて培われた能力や経験、人間関係は、散会後も各メンバーの財産となり、組織全体の成長に貢献し続けるでしょう。

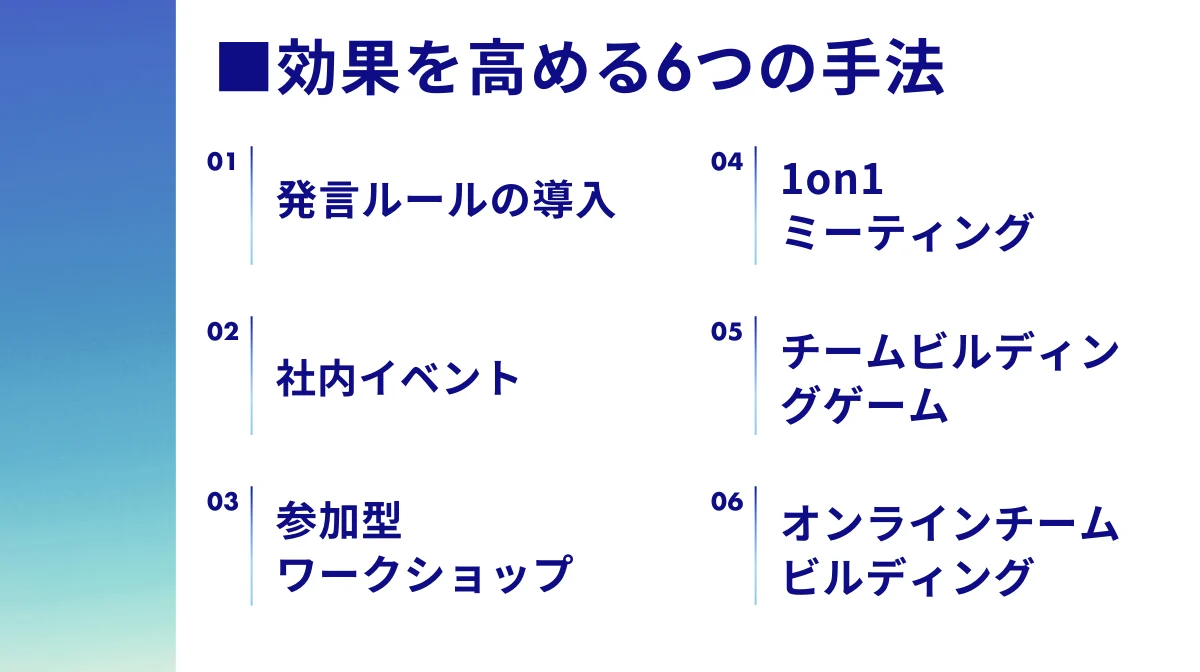

4.チームビルディングの効果を高める6つの手法

チームビルディングの効果を最大化するには、様々な手法や取り組みを状況に応じて活用することが重要です。以下では、実践的で効果的な6つのチームビルディング手法を紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社の状況や課題に合わせて取り入れてみましょう。

心理的安全性を高める「発言ルール」の導入

チームビルディングの基盤となるのが「心理的安全性」です。これは、チーム内で意見や質問を躊躇なく発言できる環境を指します。

心理的安全性を高めるための効果的な方法として、「発言ルール」の導入があります。例えば、以下のようなルールを策定することで、意見を出しやすい環境が作れるでしょう。

- 批判する前にまず相手の意見を肯定的に受け止める

- アイデアの批判と人格の批判を混同しない

- 質問や間違いを歓迎するなど

また、リーダーが率先して自身の弱みや失敗を開示したり、メンバーの発言に謝意を示したりすることも効果的です。

ミーティングの前には、業務の話だけでなく、チームの雰囲気や各自の感情面についても話し合える時間を設けることで、より深い信頼関係を構築できます。心理的安全性が確保されると、イノベーションが生まれやすくなり、問題の早期発見・解決にもつながります。

チーム価値観を共有する社内イベントの企画

共通の体験や楽しい時間の共有は、チームの一体感を醸成する上で非常に効果的です。社内イベントを通じて、業務では見えない一面を知ることで、メンバー間の理解が深まります。

バーベキューや運動会といった伝統的なイベントから、チームでの料理教室、ボランティア活動、文化体験など、多様な選択肢があります。

イベントを企画する際のポイントは、参加者全員が楽しめる内容であること、強制的ではなく自発的な参加を促すこと、そして単なる遊びで終わらせるのではなく、組織の価値観や目標と結びつけることです。

例えば、イベント後に振り返りセッションを設け「活動で学んだことを日常業務にどう活かすか」を話し合うことで、単なる親睦会以上の価値を生み出せるでしょう。また、イベントの企画・運営をチームメンバーに任せることで、リーダーシップや協働の機会づくりにもつながります。

主体性を引き出す参加型ワークショップの実施

参加型ワークショップは、メンバーの主体性や創造性を引き出し、実践的なスキルを身につける効果的な手法です。一方的な講義とは異なり、参加者が能動的に考え、議論し、成果物を作り上げるプロセスを通じて、深い学びと気づきを得ることができるでしょう。

■例えば…

- 理想のチーム像を描くビジョニングワークショップ

- 業務プロセス改善のためのデザイン思考ワークショップ

- お互いの強みを発見し活かすストレングスファインダーワークショップなど

ワークショップを成功させるポイントは、明確な目的設定、全員が参加できる工夫、そして安心して意見を言える場づくりです。

また、ワークショップの成果を実際の業務に反映させる仕組みを作ることで、「やりっぱなし」にならず、実質的な変化につなげられるでしょう。定期的なフォローアップミーティングを設定し、進捗を確認することも効果的です。

相互信頼を築く1on1ミーティング

1on1ミーティングとは、上司と部下が定期的に行う一対一の対話の場です。業務の進捗確認だけでなく、キャリア開発や個人的な悩み、フィードバックの交換など、幅広いテーマについて話し合います。

チームビルディングの観点では、この1on1が上司と部下の信頼関係構築、ひいてはチーム全体の心理的安全性向上に大きく貢献します。

効果的な1on1を実施するポイントをみていきましょう。

- 【POINT1】定期的な時間設定

週1回や隔週など、一定の頻度で継続することが重要です。 - 【POINT2】場所選び

普段の業務環境から離れたリラックスできる空間を選ぶと良いでしょう。 - 【POINT3】広い視野での対話

業務上の課題だけでなく、「最近何に興味を持っているか」「チームの雰囲気をどう感じているか」など、広い視野での対話を心がけます。

上司は指示や評価ではなく、傾聴とコーチングの姿勢で臨むことが大切です。メンバーの話に耳を傾け、自己解決力を引き出す質問を投げかけることで、相手の成長を促進できるでしょう。

▼1on1を効果的に

1on1とは?以下の記事では、ドライバーのための1on1について、基本的な実施方法から具体的な活用ポイント、期待される効果まで解説していますので、ぜひ参考にしてください。

オフィス内で手軽にできるチームビルディングゲーム

日常業務の合間に取り入れられる短時間のチームビルディングゲームは、メンバー間の関係性を自然に深める効果的な手法です。これらのゲームは特別な準備や費用をかけずに実施でき、15〜30分程度で完結するため、忙しい職場環境でも取り入れやすいメリットがあります。

実際の企業研修やワークショップで広く活用されている5つのゲームを詳しく紹介します。

■アセンブリーゲーム(所要時間20~30分程)

チームメンバー全員が同じ形・同じ大きさのものを制限時間内に組み立てるゲーム。各メンバーに異なるパーツが配られ、完成イメージは共有されるが、具体的な組み立て方は伝えられない。

【得られる学び】

情報共有の重要性、効率的な役割分担、目標に向かって調整する力など

■ブロックゲーム(所要時間15分程)

レゴなどのブロックを使って、お手本と同じものを制限時間内に組み立てるゲーム。最初にお手本を短時間だけ見せてもらい、その後記憶を頼りにチームで再現する。

【得られる学び】

PDCAサイクルの重要性、効果的な情報共有の方法、リソースの最適配分など

■NASAゲーム(所要時間60~90分程)

「月面に不時着した宇宙飛行士」という設定で、200マイル先の母船までたどり着くために、15個のアイテム(酸素ボンベ、水、コンパスなど)の優先順位を決めるというシナリオで行われる。各自が個人で優先順位を決め、その後チームで話し合って最終的な順位を決定する。最後にNASAの専門家による模範解答と比較し、個人の判断とチームの判断がどれだけ正解に近いかを評価する。

【得られる学び】

チームでの意思決定が個人の判断よりも優れていることを体験的に学べる

■マシュマロチャレンジ(所要時間20分程)

20本の乾燥パスタ、1メートルのテープ、1メートルのひも、1個のマシュマロを使って、制限時間18分以内により高いタワーを作る。マシュマロは必ずタワーの頂上に置かなければならず、完成時に自立している構造物の高さを競いあう。

【得られる学び】

プロトタイピングの重要性、失敗から学ぶ姿勢、時間とリソースの制約の中での創造性など

これらのゲームは楽しい雰囲気の中で実施することが大切ですが、ゲーム後には簡単な振り返りの時間を設け、「どんな気づきがあったか」「チームとしてどう協力できたか」などを共有すると、単なる息抜き以上の価値が生まれます。

リモートワーク環境でも効果的なオンラインチームビルディング

テレワークやハイブリッドワークが一般化する中、物理的に離れていても効果的なチームビルディングを行う方法が求められています。オンラインでのチームビルディングにおいては、以下のような工夫を取り入れましょう。

- コミュニケーションの頻度と質の確保

定期的なオンラインチェックインミーティングを設け、業務の進捗だけでなく、各自の近況や気分も共有する時間を作りましょう。 - 交流の場を設ける

バーチャルコーヒーブレイクのような気軽な交流の場を設けることも効果的です。 - オンラインツールの活用

オンラインホワイトボードを使ったブレインストーミングセッション、オンラインクイズ大会、バーチャル脱出ゲームなどを活用して、交流を深めましょう。 - チーム専用のチャットチャンネル作成

業務以外の話題(趣味や日常の出来事など)も気軽に共有できる文化を育むことも大切です。

対面でのコミュニケーションが限られる分、意識的に「見える化」を図り、メンバーの貢献や成果を定期的に全体で共有・称賛する仕組みを作ることで、リモート環境でもチームの一体感と帰属意識を高めることができるでしょう。

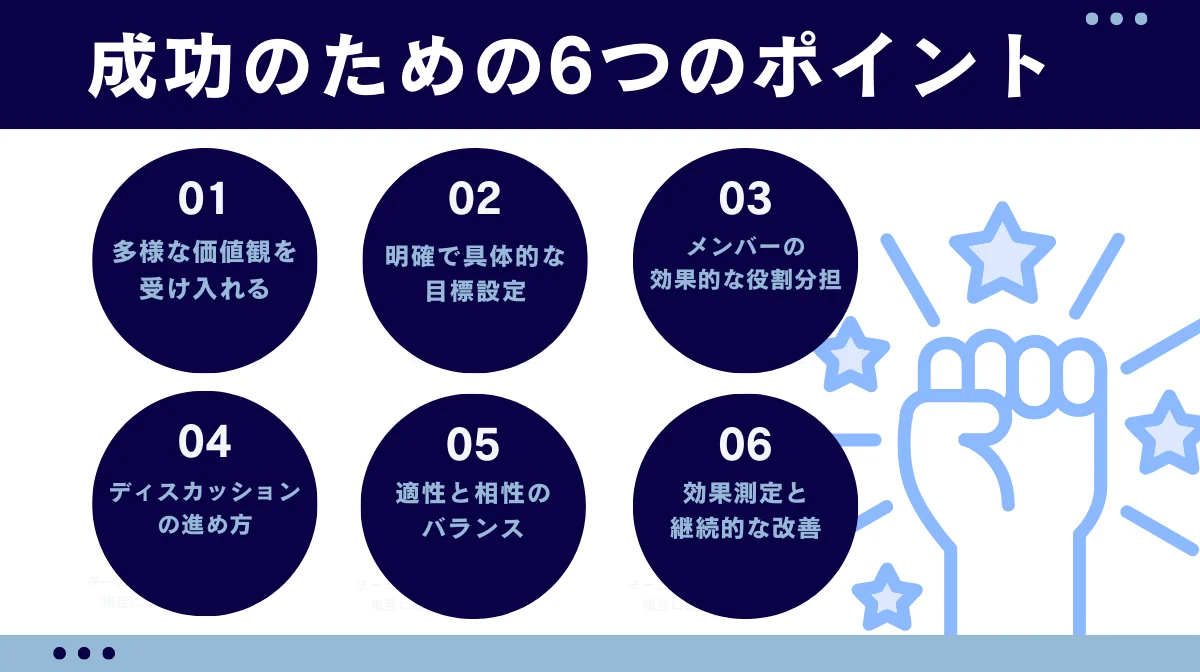

5.チームビルディング成功のための6つのポイント

チームビルディングを効果的に実施するには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、多くの企業で実践されているチームビルディング成功のための6つの重要な要素を解説します。

多様な価値観を受け入れる姿勢の大切さ

チームビルディングの基盤となるのは、多様な価値観や考え方を受け入れる組織文化です。チームは様々なバックグラウンド、経験、思考様式を持つメンバーで構成されているため、「正解は一つ」という固定観念を捨て、多様性を強みとして活かす姿勢が重要です。

具体的には、まず傾聴の習慣を身につけることから始めましょう。

- 相手の話を遮らず、最後まで聞く

- 質問を通じて理解を深める非言語コミュニケーションにも注意を払う

これらの基本的な姿勢がチーム内の相互理解を促進します。

また、ミーティングなどの際は、意見の不一致を受け入れることも大切です。建設的な対立は、より良いアイデアや解決策を生み出す原動力になるでしょう。

定期的に「多様性」をテーマにしたディスカッションやワークショップを開催するのもおすすめです。異なる視点の価値を再確認できます。

多様性を尊重する文化が根付けば、メンバーは自分の意見や懸念を安心して表明できるようになり、チームの創造性と問題解決力が大きく向上します。

明確で具体的な目標設定の方法

チームビルディングの成功には、全員が共感できる明確で具体的な目標設定が不可欠です。目標があいまいだと方向性が定まらず、メンバーの一体感も生まれにくくなります。

効果的な目標設定の方法として、SMART原則を活用するとよいでしょう。

■SMART原則とは…

以下の5つの項目にあてはめて目標を設定する手法

- Specific:具体的

- Measurable:測定可能

- Achievable:達成可能

- Relevant:関連性がある

- Time-bound:期限がある

例えば、「顧客満足度を高める」というあいまいな目標ではなく、「3ヶ月以内に顧客満足度調査のスコアを現在の3.8から4.2に向上させる」というように、具体的で測定可能な形に落とし込みます。

目標設定の際は、チーム全体で議論し、合意形成を図ることも重要です。トップダウンで押し付けられた目標よりも、自分たちで考え、納得した目標の方がモチベーションは高まるでしょう。

また、大きな目標だけでなく、中間目標や短期目標も設定することで、進捗を実感しやすくなります。定期的に目標の進捗状況を確認し、必要に応じて修正や調整を行う柔軟性も忘れないようにしましょう。

メンバーの役割分担を効果的に行うコツ

チームの力を最大化するには、メンバー個々の強みを活かした効果的な役割分担が重要です。

役割分担を考える際は、まず各メンバーの強み、スキル、興味を把握することから始めます。

一対一の面談や、チーム内でのスキルマップ作成、ストレングスファインダーなどのアセスメントツールの活用が有効です。

役割分担はチームリーダーが一方的に決めるのではなく、メンバーと相談しながら決めましょう。当事者意識と責任感を高めることができます。

また、明確な責任範囲と期待値を設定することも大切です。「このタスクは誰が、いつまでに、どのレベルまで行うのか」を具体的に共有することで、後々の混乱を防げます。

その後も定期的に役割の見直しを行い、メンバーの成長や状況の変化に応じて柔軟に調整してください。

建設的な対立を活かすディスカッションの進め方

チーム内での意見の相違や対立は、避けるべきものではなく、むしろ創造的な解決策を生み出すための貴重な機会です。以下のポイントをおさえて、建設的な対立を活かしたディスカッションを成功させましょう。

- 【POINT1】「問題」と「人」を切り離して考える

意見の不一致を個人攻撃に発展させないよう、常に議論の焦点を問題そのものに保ちます。 - 【POINT2】全員が発言できる機会を作る

発言が少ないメンバーに対しては、「〇〇さんはどう思いますか?」と意見を求めるなど、積極的に参加を促します。 - 【POINT3】「Yes, and…(はい、そして…)」アプローチを奨励

相手の意見をいったん受け入れた上で、そこに自分の意見を付け加えていく方法です。

対立する意見が出た場合は、双方の立場から状況を整理し、共通の目的や利益に焦点を当てることで、Win-Winの解決策を模索します。

建設的な対立を経験することで、チームはより深い相互理解と創造的な問題解決能力を身につけていくのです。

チーム編成時に考慮すべき適性と相性のバランス

業務スキルに加えて、性格特性や思考スタイルの多様性も考慮し、以下の手順に従って効果的なチーム編成を行ってください。

- チームの目的や課題に応じて必要なスキルセットを明確にし、それらをカバーできるメンバー構成を考えます。この際、ある程度専門性が重複する部分も作っておくと、特定のメンバーに依存するリスクを軽減できます。

- 1.で選出したメンバーの中で、性格特性のバランスを考慮します。例えば、ベルビンのチームロール理論では、「実行役」「思考役」「対人役」といった異なる役割を担う人材がバランスよく揃っているチームが高いパフォーマンスを発揮するとされています。

- メンバー間の相性をみていきます。過去の協働経験や普段の交流の様子から、円滑なコミュニケーションが期待できる組み合わせを考慮しましょう。

チーム編成後も定期的に機能状態を評価し、必要に応じてメンバー構成や役割の見直しを行うことで、長期的にパフォーマンスを維持・向上させることができます。

効果測定の方法と継続的な改善のポイント

チームビルディングの効果を最大化するには、定期的な効果測定と継続的な改善が欠かせません。効果測定は、主に定量的指標と定性的指標の両面から行います。

| 定量的指標 (数値で表せる指標 客観的に測定・比較が可能) | ・プロジェクトの納期達成率 ・目標達成度 ・生産性指標 ・エラー率の減少など |

| 定性的指標 (数値では表しにくい指標 主観的・感覚的な評価に基づく) | ・チームメンバーの満足度調査 ・エンゲージメントスコア ・心理的安全性の評価など |

定期的なアンケート、1on1ミーティング、チーム振り返りセッションなどを活用し、これらを測定していきましょう。

四半期ごとに「Keep(続けること)」「Problem(問題点)」「Try(試すこと)」を話し合うKPTミーティングもおすすめです。

測定結果を分析する際は、単に数値の増減だけでなく、「なぜそうなったのか」の根本原因を探ることが重要です。また、短期的な成果だけでなく、チームの成熟度や持続可能性なども長期的な視点で評価します。

改善施策を立案する際は、メンバー全員が参加し、当事者意識を持てるようにすることがポイントです。このPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を繰り返すことで、チームは継続的に進化し、より高いパフォーマンスを発揮できるようになるでしょう。

6.チームビルディングの成功と失敗パターンから学ぶ

様々な企業や組織で実践されているチームビルディングの取り組みには、参考にすべき成功・失敗パターンがあります。ここでは、実際のパターンから学べる教訓を紹介し、効果的なチームビルディングの実現に役立てましょう。

大手企業におけるチームビルディング成功パターン

【施策内容】

大手IT企業で、部門間の壁を取り払い、イノベーションを促進するためのチームビルディング施策として「プロジェクトX」というプログラムを実施

【具体的には】

異なる部署から選抜されたメンバーが3ヶ月間、通常業務の20%の時間を使って新規事業アイデアの開発に取り組む

このプログラムの特徴は、まず「デザイン思考ワークショップ」からスタートしたことです。ここでチームは顧客視点でのニーズ発見から始め、アイデア創出、プロトタイピング、検証のプロセスを学びます。

次に、週1回の「アイデアレビューセッション」では、経営陣や他チームからフィードバックを受けながらアイデアをブラッシュアップします。

さらに、月に一度の「クロスチーム交流会」で他のチームと知見を共有し、相互学習の機会を作っています。

このプログラムが成功した要因といて、以下の5つがあげられます。

- 明確な目標設定(具体的な事業化提案)

- 多様性の確保(異なる専門性や経験を持つメンバー構成)

- 適切な「自由」と「制約」のバランス(自由な発想を促しつつ、定期的なレビューで方向性を調整)

- 経営層の積極的な関与(最終プレゼンに社長自ら参加)

結果として、過去3年間で5つの新規事業が立ち上がり、組織全体のイノベーション文化醸成にも貢献しています。

中小企業での予算をかけない工夫とその効果

【施策内容】

従業員50名の製造業社で取り組む、限られた予算の中で効果的なチームビルディングを実現するための創意工夫

【具体的には】

輪番制朝礼、ランチ勉強会、改善提案制度などの導入

「輪番制朝礼」では、毎朝5分間、社員が交代で業務改善のアイデアや、最近学んだことなどを発表する機会を設けています。この取り組みは発表スキルの向上だけでなく、普段接点の少ない部署間のコミュニケーションも活性化させました。

次に、「ランチ勉強会」では、月に2回、希望者が昼食時間を利用して自分の専門知識や趣味について共有します。会社は場所と飲み物だけを提供する形で、低コストながら知識共有の文化を育んでいます。

また、「改善提案制度」では、チームで考案した業務改善策を提案・実行し、その効果を測定して共有するサイクルを確立。小さな成功体験の積み重ねがチームの自信とつながりを強化しています。

さらに、地域の清掃活動やお祭りへの参加など、地域貢献活動をチームビルディングの機会として活用。業務とは異なる場面での協働経験が、職場での協力関係にも良い影響を与えています。

これらの取り組みの結果、過去2年間で従業員満足度が20%向上し、離職率も半減。売上への直接的な効果は測定が難しいものの、業務効率の改善や提案件数の増加など、目に見える成果が生まれています。

失敗パターンから学ぶ避けるべき3つの落とし穴

効果的なチームビルディングを実現するには、失敗から学ぶことも重要です。ここでは、失敗パターンから抽出した3つの主な落とし穴を紹介します。

第一の落とし穴「形式だけのチームビルディング」

サービス業C社では、年に一度の社員旅行をチームビルディングと位置づけていましたが、単なる観光と宴会で終わり、業務との関連性や振り返りの機会がなかったため、一時的な親睦以上の効果は得られませんでした。

イベントを実施する際は、目的を明確にし、業務に関連した学びや気づきを得られる工夫が必要です。

第二の落とし穴「トップダウン型の押し付け」

コンサルティング会社D社では、経営層が考案したチームビルディングプログラムを現場に一方的に導入したものの、現場のニーズや課題と乖離していたため、従業員の反発を招きました。

効果的なチームビルディングには、メンバー自身が計画段階から参加し、自分たちの課題解決に取り組む主体性が重要です。

第三の落とし穴「一過性の取り組みで終わらせる」

IT企業E社では、外部講師を招いた高額な研修を実施したものの、日常業務への落とし込みやフォローアップが不十分だったため、効果が継続しませんでした。

チームビルディングは単発のイベントではなく、日常的な業務プロセスに組み込み、継続的に実践していくことが成功の鍵です。

7.職場の力を引き出すチームビルディングのすすめ

本記事では、職場の結束力を高めるチームビルディングについて、その基本概念から具体的な実践方法、成功のポイントまで幅広く解説してきました。

チームビルディングとは単なる親睦活動ではなく、メンバー一人ひとりが自らの強みを発揮しながら共通の目標達成に向けて協働できる環境を構築するための計画的な取り組みです。

効果的なチームビルディングは、組織のビジョン共有、適材適所の人材配置、心理的安全性の向上、パフォーマンスと創造性の向上など、多くのメリットをもたらします。

この記事を参考に、ぜひ自社に合ったチームビルディングに取り組んでみてください。