人事・総務の実務において、法定休日と所定休日の違いを正しく理解することは欠かせません。

とくに、休日出勤時の割増賃金の取り扱いや就業規則の整備においては、両者の違いを正しく把握しておくことが重要です。しかし実際には、「なんとなくしか違いが分からない」といった状態のまま業務を進めているケースも少なくありません。

本記事では、法定休日と所定休日の基本的な違いから、実務における留意点までを7つのポイントに整理し、分かりやすく解説します。適切な休日管理を通じて、法令遵守と効率的な労務運用の両立を目指しましょう。

- 法定休日と所定休日の違いと、休日出勤時の正しい割増賃金の計算方法について

- 振替休日と代休の使い分けによる人件費の効率的なコントロール手法について

- 労働基準法違反を防ぎ、労務トラブルを回避するための実務ポイントについて

1.法定休日と所定休日の基本的な違い

人事担当者にとって、法定休日と所定休日の違いを正しく理解することは、適切な労務管理と法令遵守の第一歩です。

法定休日とは労働基準法で義務付けられた最低限の休日

法定休日とは、労働基準法第35条によって企業に付与が義務付けられている休日のことです。同条では「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定されており、これが法定休日の根拠となっています。

具体的には週に1日または4週間に4日の休日を与えることが法的に求められています。

この基準を満たさない場合、企業は労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が科せられる可能性があります。法定休日は労働者の健康と安全を守るための最低限の保障であり、すべての事業者が遵守しなければならない絶対的な基準です。

所定休日は会社が独自に設ける法定外の休日

所定休日は、法定外休日とも呼ばれ、企業が独自の判断で設定する休日です。法定休日が労働基準法によって強制される最低限の休日であるのに対し、所定休日は企業が従業員の働きやすさや業務効率を考慮して自由に設けることができる休日となります。

多くの企業が週休2日制を採用している現在、土曜日や祝日を所定休日として設定するケースが一般的です。

週休2日制の会社が多い理由

この背景には、労働基準法の第32条で、1週間について40時間を超える労働が禁止されていることが関係しています。

1日8時間労働で週5日働くとちょうど40時間となり、労働基準法の週40時間制限に適合します。

所定休日の設定は完全に企業の裁量に委ねられているため、業種や事業形態に応じて柔軟に決めることが可能ですが、一度決めた内容は就業規則に明記し、従業員に周知する必要があります。

なぜ2つの休日を区別する必要があるのか

法定休日と所定休日を区別する最も重要な理由は、休日出勤時の割増賃金の計算方法が根本的に異なることです。以下で違いをみてみましょう。

| 法定休日に休日出勤する場合 | 35%以上の割増賃金が必要 |

| 所定休日に休日出勤する場合 | 週40時間を超えなければ割増なし (超えた場合は25%の割増賃金が発生) |

この違いは企業の人件費に大きな影響を与えるため、人事担当者は明確に区別して管理してください。また、従業員とのトラブル防止の観点からも重要で、「休日出勤なのに割増がつかない」という誤解を避けるためにも、どちらの休日に該当するかを明確にしておきましょう。

2.休日出勤時の割増賃金の違いと計算方法

休日出勤時の給与計算は、人事担当者が最も混乱しやすい分野の一つです。法定休日と所定休日では計算方法が大きく異なるため、正確な理解が不可欠です。

法定休日出勤は35%以上の割増賃金が必須

法定休日に従業員が出勤した場合、労働基準法により35%以上の割増賃金の支払いが義務付けられています。この割増賃金は「休日労働手当」と呼ばれ、労働時間の長さに関係なく、法定休日に1時間でも働けば適用されます。

■例えば…

時給1,500円の従業員が法定休日に8時間働いた場合

1,500円×1.35×8時間=16,200円

重要なのは、代休を取得させても割増賃金の支払い義務は消えないという点です。代休により労働日数は相殺できますが、35%の割増分は必ず支払わなければならず、これを怠ると労働基準法違反となります。

所定休日出勤は週40時間を超えた場合のみ25%割増

所定休日の出勤では、休日労働手当は発生しませんが、週の労働時間が40時間を超えた場合に限り、時間外労働として25%の割増賃金が必要になります。これは労働基準法第32条の「1日8時間、週40時間」という法定労働時間の上限を超えることによるものです。

■例えば…

月~金曜日まで毎日8時間(計40時間)働いた従業員が、土曜日(所定休日)に8時間出勤した場合

週の合計労働時間→48時間

超過した8時間分に対して25%の割増賃金

一方、平日の労働時間が35時間で土曜日に5時間働いた場合、週の労働時間は40時間となるため、割増賃金は発生しません。この仕組みにより、企業は週の労働時間を調整することで人件費をコントロールできます。

実際の計算例で理解する割増賃金の違い

具体的な計算例を通じて、両者の違いを確認しましょう。

■時給1,500円の従業員の場合

【ケース1】

月~金曜日に各8時間勤務(計40時間)、土曜日(所定休日)に8時間出勤

▼土曜分の給与

「1,500円×1.25×8時間=15,000円」

【ケース2】

月~金曜日に各7時間勤務(計35時間)、土曜日に5時間出勤

▼土曜分の給与

「1,500円×5時間=7,500円」の通常賃金のみ

※週40時間を超えないため

【ケース3】日曜日(法定休日)に8時間出勤した場合

▼土曜分の給与

「1,500円×1.35×8時間=16,200円」

このように、同じ休日出勤でも適用される割増率が大きく異なるため、人事担当者は休日の種類を正確に把握し、適切な給与計算を行う必要があります。

■休日管理でお困りの採用担当者様へ

複雑な休日制度の理解と運用に加えて、適切な人材の確保も重要な課題です。労務管理に精通したドライバーの採用をお考えでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら

3.振替休日と代休の正しい運用方法

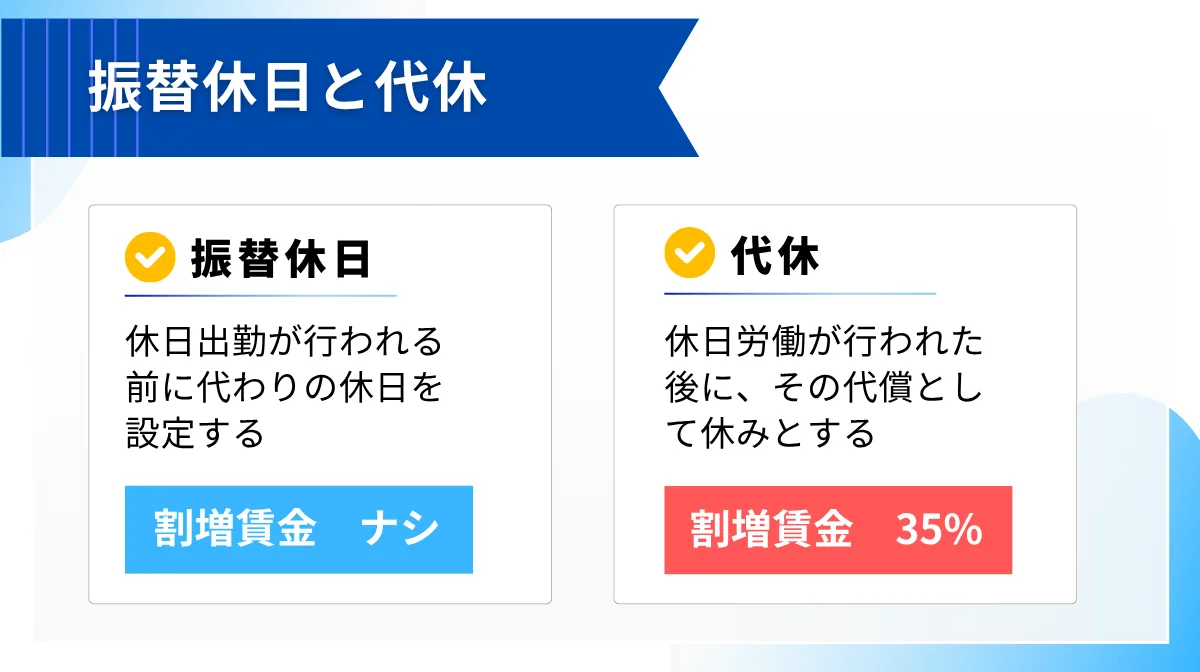

振替休日と代休は似たような制度に見えますが、法的な扱いと給与への影響が大きく異なります。適切な運用により人件費を効率的に管理しましょう。

振替休日は事前の手続きで割増賃金を回避できる

振替休日とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とする制度です。

重要なのは「事前に」手続きを行うという点で、休日出勤が発生する前に振替の決定と従業員への通知が必要です。この手続きを適切に行えば、実質的に休日と労働日を入れ替えただけとなるため、休日労働には該当せず、35%の割増賃金は発生しません。

ただし、週をまたいで振替を行った場合は注意が必要です。例えば、ある週の日曜日に出勤し、翌週の平日を休日とした場合、出勤した週の労働時間が40時間を超えると、超過分に対して25%の時間外労働割増賃金が発生します。

代休は休日労働後の措置で割増賃金は必要

代休とは、休日労働が行われた後に、その代償として後日特定の労働日を休みとする制度です。振替休日との最大の違いは、代休の場合は既に休日労働が発生しているため、労働基準法上の割増賃金の支払い義務が消滅しないことです。

法定休日に出勤して代休を取得した場合、休日労働の事実は変わらないため、35%の割増分は必ず支払わなければなりません。

通常賃金分は代休により相殺されますが、割増部分の35%は別途支給が必要となるのです。

所定休日の場合も同様で、週40時間を超えた部分については25%の割増賃金を支払う必要があります。代休は事後的な措置であるため、従業員の体調管理や緊急対応には有効ですが、コスト面では振替休日に比べて負担が大きくなることを理解しておく必要があります。

どちらを選ぶべきか判断基準と実務のポイント

振替休日と代休の選択は、業務の予測可能性とコスト効率を考慮して決定しましょう。

■事前に休日出勤の必要性が分かっている場合

→振替休日の活用により割増賃金を回避できるため、コスト面で有利

■緊急対応や突発的な業務が多い職場

→代休による事後調整が現実的な選択

実務上のポイントとして、振替休日を利用する場合は就業規則に振替の条件や手続きを明記し、従業員への事前通知方法を明確にしておく必要があります。また、振替や代休の取得期限を設定し、確実に休日を与える仕組みを構築することが重要です。

従業員の働きやすさを考慮すると、振替休日では休日の予定が変更になるため、プライベートへの影響を最小限に抑える配慮も必要です。両制度の特徴を理解し、業務の性質と従業員のニーズに応じて適切に使い分けることで、効率的な労務管理が実現できます。

▼あわせて読みたい

就業規則での休日規定については、法定休日の特定以外にも多くの注意点があります。労務トラブルを防ぐためにも適切な規定作成が重要です。

4.就業規則での休日規定の書き方

適切な就業規則の作成は、労務トラブルを防ぎ、法令遵守を確実にするための基盤となります。休日規定では特に法定休日の特定が重要です。

法定休日を明確に特定することの重要性

就業規則において法定休日を明確に特定することは、労働基準法上の義務であり、労務管理の根幹をなします。単に「週1日の休日を与える」という曖昧な表現では、実際の運用時に混乱が生じる可能性があるでしょう。

適切な記載例としては、以下の通りです。

- 日曜日を法定休日とする

- 毎週土曜日を法定休日とし、日曜日を所定休日とするなど

上記のように、具体的な曜日を指定する方法が推奨されます。この特定により、休日出勤時の割増賃金計算が明確になり、従業員との認識齟齬によるトラブルを防げるのです。

また、変形労働時間制を採用している企業では、起算日との関係も考慮して法定休日を設定する必要があります。法定休日が特定されていない場合、労働基準監督署の指摘を受ける可能性が高く、遡及的な割増賃金の支払いが必要になるリスクもあるため、注意してください。

所定休日の設定と記載方法

所定休日の設定は企業の裁量に委ねられていますが、就業規則への記載は法的義務となります。一般的な記載例として「土曜日および日曜日を休日とする。ただし、日曜日を法定休日とする」といった形で、法定休日と所定休日を明確に区別して記載するとよいでしょう。

年間休日数との整合性も重要で、所定休日として設定した日数と年間の実際の休日数が一致するよう注意してください。

また、所定休日の変更手続きについても明記し、業務の都合で休日を変更する場合の条件や手続きを明確にしておくことで、運用時のトラブルを防止できます。従業員の理解を促進するため、休日の種類とそれぞれの割増賃金についても併せて説明することが望ましいです。

国民の祝日の扱いと注意点

多くの企業が祝日を休日として扱っていますが、祝日は労働基準法上の法定休日ではないため、所定休日として明確に規定する必要があります。

■表記例…

「国民の祝日に関する法律に規定する休日を所定休日とする」といった記載により、祝日を所定休日として位置づけます。

祝日が土曜日や日曜日と重複した場合の振替休日の扱いや、祝日に出勤した場合の割増賃金についても明記しておきましょう。

カレンダー変更時の対応も重要で、政府が祝日の移動を決定した場合の休日変更手続きについて規定しておくと、実務上の混乱を避けられます。

また、一部の業種では祝日も通常営業を行うため、祝日を所定休日としない選択肢もあります。この場合は「祝日は通常の営業日とし、代替休日は設けない」といった明確な記載により、従業員の誤解を防ぐ必要があります。

■法令に精通したドライバーの採用をお考えの企業様へ

労働基準法を正しく理解し、適切な就業管理ができるドライバーは企業にとって貴重な人材です。経験豊富なドライバーの採用でお悩みでしたら、専門のエージェントがサポートいたします。

▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら

5.36協定と休日労働の関係

休日労働を行わせる場合、36協定の締結は法的義務となります。適切な協定の締結により、法令遵守と円滑な業務運営の両立を目指しましょう。

休日労働には36協定の締結が必須

36協定(サブロク協定)とは、労働基準法第36条に基づく「時間外・休日労働に関する協定書」のことで、法定労働時間を超える労働や法定休日の労働を行わせる場合に必須の手続きです。

この協定は、対象となる従業員が1人でもいれば締結が必要で、協定なしに休日労働を行わせると労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という重い罰則が科せられます。

協定の締結には労働者の過半数を代表する者との合意が必要で、労働組合がある場合は労働組合、ない場合は従業員の過半数代表者との間で協定を結びます。締結後は労働基準監督署への届出が必要で、有効期間は最長1年間となっています。

法定休日労働の上限

36協定において法定休日労働には厳格な上限が設けられています。これは労働者の健康と安全を確保するための重要な制限で、違反すると労働基準法違反となります。

ただし、特別条項付きの36協定を締結している場合であれば、以下のような臨時的で一時的な事情に限定して、年6回まで(2024年4月以降は年6回以内)法定休日労働が可能です。

- 年末年始や決算期などの繁忙期

- 突発的な受注の増加・納期対応

- クレーム対応などの緊急トラブル発生

- 人員不足による業務の逼迫

- 機械トラブルやシステム障害からの復旧作業など

ただし、適切な人員配置や業務分散により、可能なかぎり休日労働の頻度を最小限に抑える取り組みが求められます。

違反時のペナルティと対策

36協定に関する違反は重大な法的リスクを伴います。実務で特によく見られる違反行為をみていきましょう。

- 協定未締結での休日労働

- 協定内容を超える休日労働

- 必要な届出の未提出など

これらの違反が発覚すれば、労働基準監督署による厳格な調査が行われます。違反と認定されると、刑事罰の対象となるだけでなく、企業の社会的信用失墜、採用活動への悪影響、取引先との関係悪化など、広範囲にわたる損害が発生するでしょう。

予防策として、以下のような取り組みが効果的です。

- 定期的な協定内容の見直し

- 労働時間管理システムの導入

- 管理職への教育研修の実施

- 休日労働が発生した場合の報告体制整備

- 上限に近づいた際の警告機能を設けるなど

労働基準監督署との良好な関係維持のため、疑問点がある場合は事前に相談し、適切な指導を受けることも重要です。

▼あわせて読みたい

36協定の基本的な内容や届出手続きについて、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。上限時間や罰則についても詳しく解説しています。

6.雇用形態別の注意点と特別なケース

雇用形態や労働条件によって、休日出勤手当の扱いが異なる場合があります。制度の違いを正しく理解することで、従業員間の不公平感を防ぎ、公正な労務管理につなげることが可能です。

パート・アルバイトの休日出勤手当

パート・アルバイトの従業員についても、休日出勤手当は正社員と同じ基準で支払う必要があります。労働基準法は雇用形態に関係なく適用されるため、法定休日に出勤した場合は35%以上の割増賃金、所定休日で週40時間を超えた場合は25%の割増賃金が必要です。

ただし、所定休日の場合であれば、週40時間を超えなければ割増賃金は発生しません。パート・アルバイトは週の労働時間が短いことが多いため、その場合は通常時給での支払いとなります。

いずれにせよ、トラブルを避けるためにも契約書や労働条件通知書には、休日出勤の可能性と割増賃金について明記しておくことが重要です。

派遣社員の休日労働における注意点

派遣社員の休日労働については、派遣元企業との36協定締結が必要となります。派遣先企業が直接派遣社員と36協定を結ぶことはできないため、派遣元企業が労働基準監督署に届出を行います。

そのため、派遣先企業は、派遣社員に休日労働を依頼する前に、派遣元企業との契約内容や36協定の範囲内であることを確認しなければなりません。また、休日出勤手当の支払いは派遣元企業が行うため、派遣料金の設定時に割増賃金分を考慮する必要があります。

トラブル回避のためにも、派遣契約書には以下を明記しておきましょう。

- 休日労働の可能性

- 割増賃金の負担方法

- 労働時間管理の責任分担についてなど

指揮命令権は派遣先企業にあるため、実際の労働時間管理や休日労働の指示は派遣先が行いますが、法的責任の所在を明確にしておくことが重要です。

■多様な働き方に対応できるドライバー採用なら

正社員からパート・派遣まで、様々な雇用形態での労働条件を理解できるドライバーの確保は、企業運営の安定化に欠かせません。採用でお困りの際は、専門エージェントにお任せください。

▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら

年俸制・フレックス制での休日手当の扱い

年俸制の従業員についても、休日出勤手当は原則として支払う必要があります。ただし、年俸に休日手当が含まれている場合は、その旨を明確にし、含まれている手当の金額を特定しておく必要があります。

年俸制であっても労働基準法の適用を受けるため、法定休日の労働には35%以上の割増賃金が必要です。年俸に含まれていない場合は、別途支給が必要なため注意しましょう。

フレックスタイム制では、コアタイムや標準労働時間の設定により休日労働の扱いが複雑になるケースも少なくありません。しかし、多くのフレックス制では休日労働は想定されていないため、休日に出勤した場合は通常の休日出勤手当を支払う必要があります。

就業規則や雇用契約書において、年俸制やフレックス制における休日手当の扱いを明確に定め、従業員との認識齟齬を防ぐことが重要です。

▼あわせて読みたい

運送業界では裁量労働制の適用について特別な配慮が必要です。令和6年4月の法改正により要件も変更されているため、最新情報を確認しましょう。

7.実務で発生しやすいトラブルと対処法

休日管理に関するトラブルは、適切な知識と準備により予防できます。よくある問題と効果的な対処法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

「休日なのに割増がつかない」という従業員の疑問

【営業部長Aさん】

部下から「休日出勤なのに割増賃金がつかないのはおかしい」という相談を受けることがよくあり困っています。

これは所定休日出勤に対する誤解が原因です。所定休日は法定休日ではないため、週40時間を超えない限り割増賃金は発生しないという法的根拠があります。

【解決方法】

従業員への丁寧な説明が重要です。法定休日と所定休日の違い、それぞれの割増賃金の仕組みを分かりやすく説明し、自社の休日設定について理解してもらう必要があります。

休日制度について従業員の理解を深めるため、以下のような取り組みを行いましょう。

- 定期的な労務研修や説明会の開催する

- 給与明細に休日の種類を明記する

- 社内掲示板で休日制度を周知するなど

説明の際は、労働基準法の条文や厚生労働省の通達を参考資料として提示すると説得力が増します。

システム導入時の設定ミスとその影響

【総務部新人Bさん】

勤怠管理システムを導入したんだけど、休日設定を間違えて給与計算に重大なミスを発生させちゃった。

勤怠管理システムの設定ミスも、よくみられるトラブルです。特に、以下のようなケースが多いようです。

- 法定休日と所定休日の区別ができていない

- 割増率の設定が間違っている

- 週の起算日が正しく設定されていないなど

これらの設定ミスは、従業員への過払いや未払いを引き起こし、後日の修正作業や労務トラブルの原因となるので注意が必要です。

【解決方法】

システム導入時は、設定内容を労働基準法と照らし合わせて十分に検証し、テスト期間を設けて実際の給与計算を行ってみることが重要です。

また、システムベンダーとの打ち合わせでは、自社の休日制度を詳細に説明し、適切な設定方法について確認を取る必要があります。

導入後も定期的に設定内容を見直し、法改正や制度変更に対応していくことで、継続的に正確な給与計算を維持できます。

労働基準監督署の調査で指摘されやすいポイント

【総務担当Cさん】

労働基準監督署の調査で、休日管理に関しての指摘が多くて困っています。

労働基準監督署の調査で指摘されやすい点を、みていきましょう。

- 法定休日の特定が曖昧な点

就業規則に「週1日の休日」としか記載されていない場合、具体的な曜日の特定を求められます。 - 割増賃金の計算間違い

特に所定休日出勤時の時間外労働の計算や、振替休日と代休の区別が不適切なケースがあります。 - 36協定の未締結や協定内容を超える休日労働

重大な違反として指摘されます。

【解決方法】

これらの指摘を避けるためには、事前に社内で労務監査を実施し、問題点を洗い出して改善しておくことが重要です。

就業規則の見直し、給与計算の再確認、36協定の適切な締結と更新を確実に行い、労働基準法に完全に準拠した管理体制を構築する必要があります。

疑問点がある場合は、労働基準監督署に事前相談を行うことで、適切な指導を受けましょう。

▼あわせて読みたい

運送会社でよくある労働トラブルと予防策について詳しく知りたい方はこちら。実際の事例をもとにした解決方法も紹介しています。

8.適切な休日管理で労使双方にメリットを

法定休日と所定休日をきちんと区別して管理することは、法令を守るだけでなく、企業への信頼を高めることにもつながります。休日制度を正しく運用すれば、従業員の働きやすさが向上し、人件費の管理もしやすくなるでしょう。

また、労働基準法に沿った分かりやすいルールづくりは、優秀な人材の採用や定着にもプラスに働きます。時代の変化に合わせて、休日の運用を見直し続けることが、これからの企業経営にはますます大切になっていくでしょう。

▼あわせて読みたい

労働条件通知書の作成時にも休日に関する記載が必要です。適切な通知書作成により、入社後のトラブルを防ぎましょう。