人材採用において、企業と求職者の間で生じる期待値や認識のズレ、いわゆる「採用ミスマッチ」は、企業経営における重要な課題となっています。

早期離職率の上昇や、それに伴う採用コストの増大など、企業にとって大きな損失につながるこの問題。

本記事では、採用ミスマッチの原因と対策、そして具体的な解決方法について、実践的な視点から解説していきます。

ドライバー採用にお困りなら…

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

- 採用ミスマッチが企業に与える具体的な影響と損失額

- ミスマッチを防ぐための7つの具体的な対策方法

- 効果的な人材定着のための組織づくりの進め方

1.採用ミスマッチとは

近年、企業の採用活動において大きな課題となっている採用ミスマッチ。早期離職や生産性低下など、企業経営に大きな影響を及ぼすこの問題について、詳しく見ていきましょう。

採用ミスマッチの定義と現状

採用ミスマッチとは、企業側と求職者側の間で生じる期待値や認識のズレを指します。

具体的には、職務内容、労働条件、組織風土などの面において、企業の実態と求職者の期待や要望が合致していない状態を意味します。

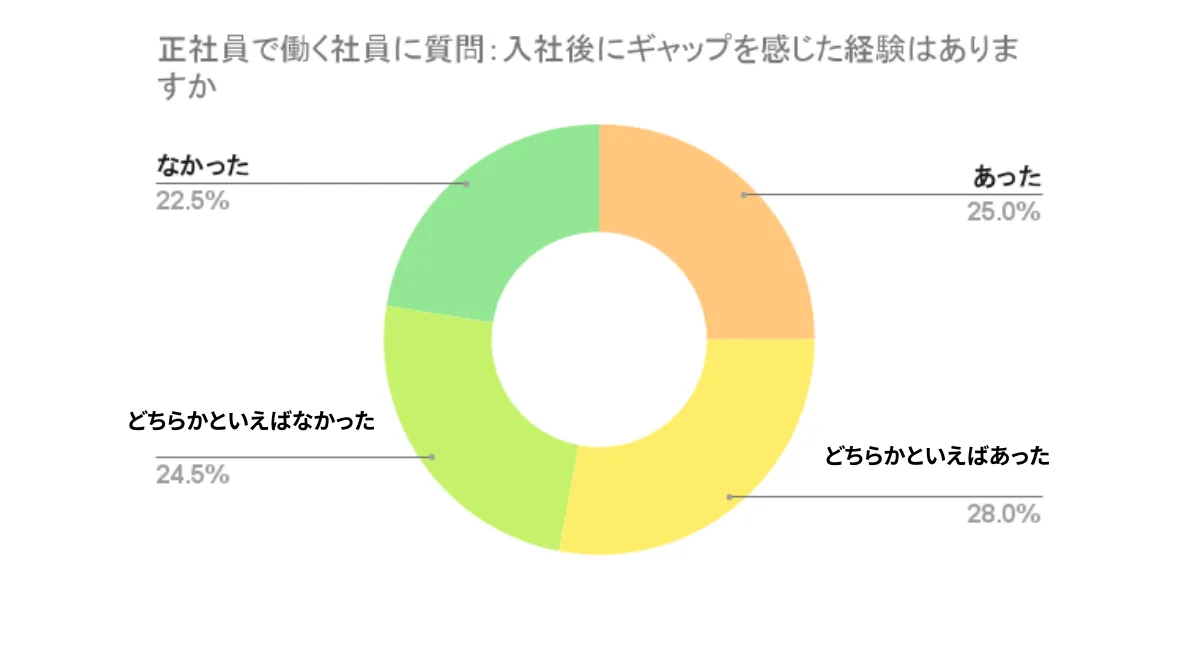

マンパワーグループの調査によれば、実に53%の社員が入社後にこのようなギャップを感じているという結果が出ています。

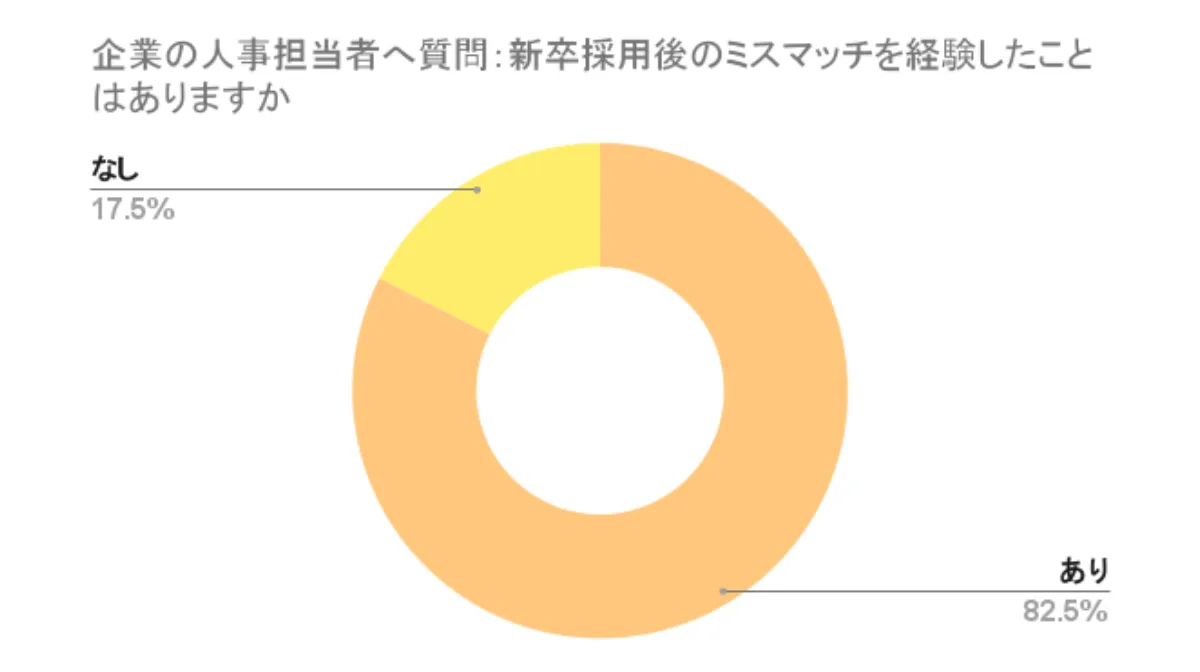

対して、企業の人事担当者への調査によると、新卒採用におけるミスマッチは8割超という結果となりました。

このミスマッチは、仕事内容や待遇面だけでなく、企業文化や価値観の違いなど、多岐にわたる要素で発生することが特徴です。企業の採用担当者にとって、このミスマッチの防止は重要な課題となっています。

参考:

入社前の期待と入社後の現実に、5割以上が「ギャップ」を実感。入社前に聞いておけばよかった!と思ったこととは?|マンパワーグループ

新卒採用におけるミスマッチは8割超!ミスマッチによる悪影響の1位は採用した社員の早期退職|マンパワーグループ

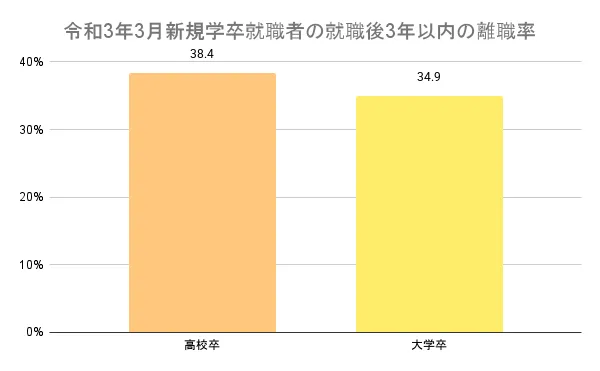

早期離職率のデータから見る深刻度

厚生労働省の調査によると、新卒入社した従業員の3年以内離職率は、高卒で38.4%、大卒で34.9%と高い水準で推移しています。

この数字は過去30年間、大きな変動がないまま継続しており、構造的な問題として捉える必要があります。さらに、中途採用市場においても、転職希望者数は2022年に950万人を超え、過去最多を記録。

より良い条件を求めての転職が増加傾向にある中、採用時のミスマッチは企業にとって深刻なリスクとなっています。

特に中小企業においては、一人の早期離職が組織に与える影響が大きく、採用ミスマッチの防止は経営上の重要課題となっているのです。

参考:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します|厚生労働省

2.採用ミスマッチが企業にもたらす影響

採用ミスマッチは、企業に対して金銭的な損失だけでなく、組織全体に広範な影響を及ぼします。ここでは、具体的な数値とともに、その影響について詳しく解説していきます。

採用コストの増大

採用ミスマッチによるコストは、目に見える直接的なものと、隠れたコストの両面で発生します。具体的な試算では、従業員1名が入社後3ヶ月で離職した場合、約187.5万円の損失が発生するとされています。

これには採用施策費用(求人広告費、採用管理システム費用など)、採用プロセスにかかる人件費(面接時間、研修費用など)、そして離職に伴う事務手続きコストなどが含まれます。

さらに、1年在籍後の離職となると、その損失額は約560万円にまで膨らむケースもあり、企業経営に大きな影響を与えることになります。

組織生産性の低下

ミスマッチによる影響は、離職者本人だけでなく、既存の従業員にも及びます。

新入社員の教育に時間を割いた既存社員が、その努力が水の泡となることでモチベーションを低下させるケースや、離職に伴う業務の再配分により、残された従業員の負担が増大するといった問題が発生します。

特に中小企業では、一人の離職が組織全体の生産性に与える影響が大きく、既存従業員のストレス増加や、さらなる離職を誘発するリスクも存在します。

このような負の連鎖を防ぐためにも、採用ミスマッチの防止は重要な経営課題となっています。

企業ブランドへの悪影響

早期離職率の高さは、企業の評判に直接的な影響を及ぼします。特にソーシャルメディアが発達した現代では、企業の採用や労働環境に関する情報が急速に拡散する可能性があります。

早期離職者が多い企業は「何かブラックな要素があるのではないか」という疑念を持たれやすく、優秀な人材の応募を逃す原因となります。

さらに、取引先や顧客からの信頼にも影響を与える可能性があり、企業価値の低下にもつながりかねません。

また、企業独自のノウハウや知見が蓄積されにくくなるという問題も発生し、長期的な競争力の低下を招く要因ともなります。

▼あわせて読みたい

採用ミスマッチを防ぐための、採用ペルソナの作り方から活用方法まで解説しています。7つのステップで理想の人材像を設計し、効率的な採用活動を実現する方法を紹介していますのでぜひ参考にしてください。

ドライバー採用にお困りなら…

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

3.採用ミスマッチが起こる主な原因

採用ミスマッチは、採用プロセスの様々な段階で発生する可能性があります。

その背景には、企業側と求職者側双方の課題が存在します。ここでは、特に企業側が注意すべき主要な原因について解説していきます。

企業側の情報開示不足

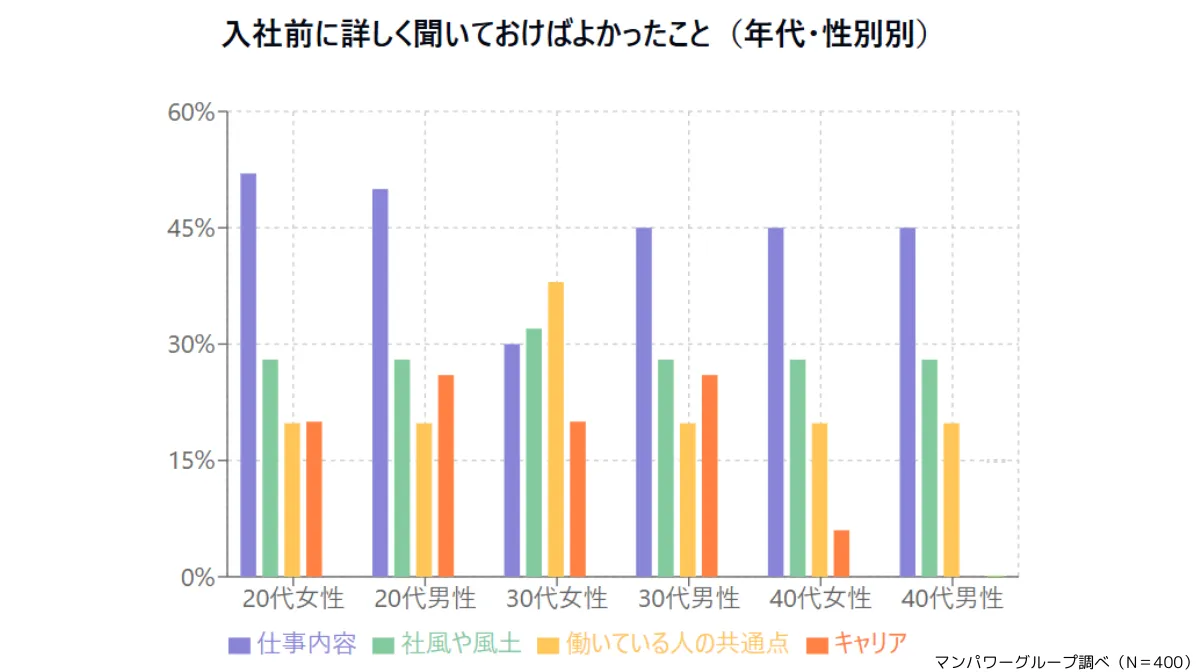

採用ミスマッチの最も大きな要因の一つが、企業側からの情報開示の不足です。

マンパワーグループの調査によると、入社前に「もっと詳しく聞いておけばよかった」と感じる項目として「仕事内容」が45%を占めており、最も高い割合となっています。

多くの企業が、求職者を惹きつけるために良い面ばかりを強調し、現場の実態や課題などの情報提供を躊躇する傾向にあります。

しかし、このような情報の非対称性は、入社後のギャップを大きくする結果となっています。

給与や福利厚生といった基本的な条件に加え、業務の具体的な内容や、職場の雰囲気、期待される成果なども含めた包括的な情報開示が必要とされています。

参考:入社前の期待と入社後の現実に、5割以上が「ギャップ」を実感。入社前に聞いておけばよかった!と思ったこととは?|マンパワーグループ

求職者の適性把握の不足

企業側の情報収集不足も重要な課題です。

求職者のスキルや経験は履歴書や職務経歴書から把握できますが、その人物の価値観や仕事に対する考え方、組織への適応性などは、従来の採用プロセスでは十分に評価できていないケースが多々あります。

特に、面接での質問が表面的な内容に留まり、求職者の本質的な適性や志向性を把握できていないことが、ミスマッチの原因となっています。

また、企業が求める人物像が明確に定義されていないために、適切な評価基準が設定できていないという根本的な問題も存在します。

採用プロセスの不備

面接方法や評価プロセスの属人化も、深刻な問題となっています。

同じ求職者に対して、面接官によって評価が大きく異なるケースや、統一された評価基準がないために、適切な人材評価ができていないケースが見られます。

また、面接官の主観的な印象に頼りすぎる傾向があり、特に中小企業では、採用の意思決定が特定の人物の判断に依存しがちです。

さらに、採用担当者の経験や能力によって面接の質にばらつきが生じ、結果として適切な人材の見極めができていないという課題も存在します。

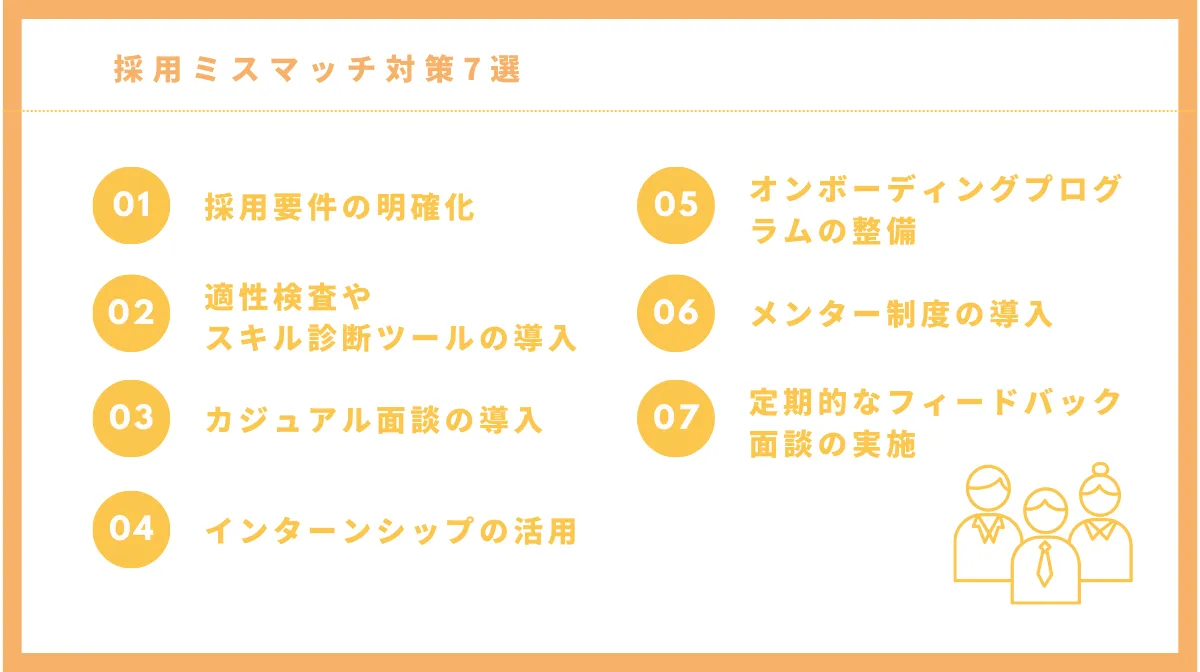

4.効果的な採用ミスマッチ対策7選

採用ミスマッチを防ぐためには、採用プロセス全体を通じた体系的なアプローチが必要です。ここでは、実践的で効果の高い7つの対策について、具体的な実施方法と期待される効果を解説します。

①採用要件の明確化と構造化面接の実施

採用要件の明確化は、ミスマッチ防止の第一歩です。職務内容、必要なスキル、求める人物像を具体的に定義し、それに基づいた構造化面接を実施することで、客観的な評価が可能になります。

構造化面接とは、あらかじめ設定された評価基準と質問項目に沿って面接を進める手法で、Google社などでも採用されています。面接官による評価のばらつきを抑え、より公平で効果的な人材評価を実現できます。

②適性検査・スキル診断の活用

適性検査やスキル診断ツールの導入は、客観的な評価指標として有効です。

特に、コンピテンシー(行動特性)の診断や、業務遂行に必要な具体的なスキルの評価を通じて、求職者の適性をより正確に把握することができます。

これらのツールは、面接だけでは見えにくい応募者の特性や潜在能力を可視化し、より精度の高い採用判断を可能にします。

▼関連記事

以下の記事では、適性検査の選び方から実施タイミング、料金、活用方法まで紹介しています。人事担当者必見の網羅的な内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

③カジュアル面談の導入

正式な採用プロセスの前段階として、カジュアル面談を実施することで、双方の理解を深めることができます。

この段階では、企業の良い面だけでなく、課題や期待される役割などについても率直な対話を行います。

求職者にとっては、より実態に近い情報を得られる機会となり、企業側も候補者の本音や価値観をより深く理解することが可能になります。

④インターンシップの活用

インターンシップは、実際の職場環境や業務内容を体験できる貴重な機会です。

特に中途採用において、1週間程度の職場実習を設けることで、業務適性や組織との相性を相互に確認することができます。

また、現場の従業員との交流を通じて、組織文化への理解も深めることができ、より実質的なマッチング評価が可能となります。

⑤オンボーディングプログラムの整備

入社後のスムーズな適応を支援するオンボーディングプログラムの整備は、早期離職防止に効果的です。

具体的には、入社後3ヶ月程度の期間で、業務知識の習得、組織文化の理解、人間関係の構築などを体系的にサポートするプログラムを実施します。

特に、期待される役割や目標を明確に伝え、定期的なフィードバックを行うことで、新入社員の不安解消につながります。

▼あわせて読みたい

下記の記事では、オンボーディングの基礎から実践まで、人材育成のノウハウを完全解説しています。具体的な導入事例と成功のポイントをわかりやすく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

⑥メンター制度の導入

メンター制度は、新入社員の職場適応を支援する効果的な仕組みです。直属の上司とは別に、相談役となる先輩社員を配置することで、業務上の疑問や不安を気軽に相談できる環境を整えます。

特に、職場の人間関係や企業文化に関する悩みについて、オープンな対話が可能となり、早期の問題発見と解決につながります。

⑦定期的なフィードバック面談の実施

入社後の定期的なフィードバック面談は、ミスマッチの早期発見と対応に重要です。

入社1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月などの節目で、業務の進捗状況や課題、キャリア展望などについて双方向の対話を行います。

この過程で明らかになった課題に対して迅速に対応することで、深刻な問題への発展を防ぐことができます。

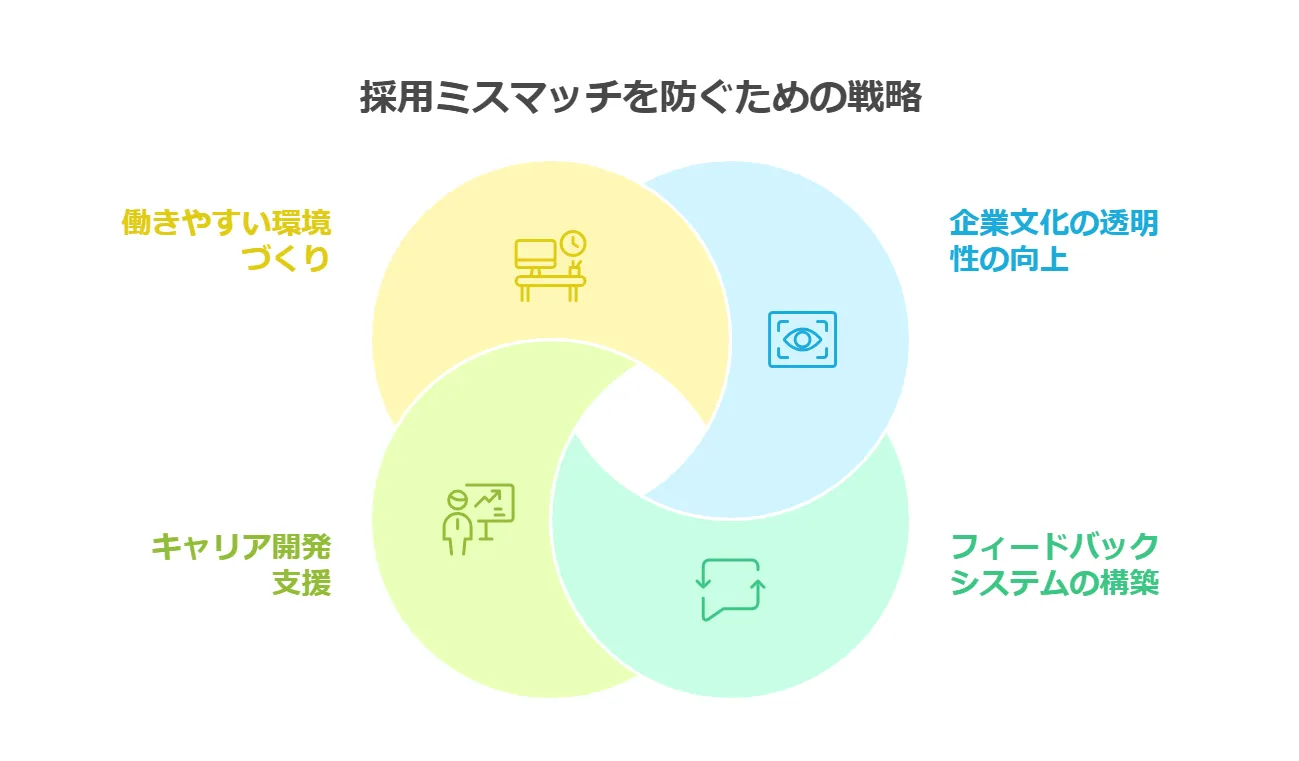

5.採用ミスマッチを防ぐための組織作り

採用ミスマッチを防ぐには、一時的な対策だけでなく、組織全体での継続的な取り組みが必要です。ここでは、長期的な視点での組織づくりについて、具体的な方策を解説していきます。

透明性の高い企業文化の醸成

企業文化の透明性を高めることは、採用ミスマッチ防止の基盤となります。具体的には、企業の理念や価値観、業務プロセス、評価基準などを明確化し、社内外に適切に発信していく必要があります。

リファラル採用の活用も効果的で、既存社員からの紹介は企業文化への理解が深い人材の採用につながります。

また、社内での情報共有を活性化し、部門間の壁を低くすることで、新入社員が働きやすい環境を整えることができます。透明性の高い組織では、入社後のギャップも小さくなり、定着率の向上につながります。

効果的なフィードバック制度の構築

組織全体で定期的なフィードバックを行う仕組みの構築は、早期の課題発見と解決に重要です。具体的には、1on1ミーティングの定例化や、部門横断的な情報共有会議の実施などが挙げられます。

特に、新入社員に対しては、業務面での進捗確認だけでなく、組織への適応状況や今後のキャリアビジョンについても定期的な対話の機会を設けることが重要です。

フィードバックは双方向であることが重要で、社員からの提案や意見を積極的に取り入れる姿勢も必要です。

▼関連記事

下記の記事では、フィードバックの基本から実践的なテクニックまで解説しています。効果的な伝え方と受け方のポイントを、具体例を交えて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

定着率向上のための施策

人材の定着率を向上させるには、キャリア開発支援と働きやすい環境づくりの両面からのアプローチが必要です。

具体的には、社員のスキルアップを支援する研修制度の充実や、適材適所の人材配置を実現するための異動制度の整備などが挙げられます。

さらに、ワークライフバランスの実現に向けた柔軟な勤務制度の導入や、メンタルヘルスケアの充実など、社員が長期的に活躍できる環境整備も重要です。

これらの施策を通じて、社員のエンゲージメントを高め、自発的な定着を促進することができます。

6.採用ミスマッチ防止のポイント

採用ミスマッチの防止は、現代の企業経営における重要課題の一つです。これまでの内容を踏まえ、実践的な対策のポイントを整理していきましょう。

採用プロセスの可視化と標準化

採用要件の明確化から、構造化面接の実施、適性検査の活用まで、一貫した評価基準に基づく採用プロセスの確立が必要です。

これにより、属人的な判断を減らし、より客観的な人材評価が可能となります。実施にあたっては、現状の採用プロセスの課題を洗い出し、段階的な改善を進めることが重要です。

▼あわせて読みたい

下記の記事では、360度評価の基礎から導入手順、失敗しないためのポイントまで解説しています。実践的な評価項目の設定方法や企業の成功事例も紹介しているのでぜひ参考にしてください。

情報開示とコミュニケーションの強化

企業の実態をありのままに伝え、カジュアル面談やインターンシップなどを通じて、相互理解を深める機会を設けることが重要です。

この過程で、企業側と求職者側の期待値のすり合わせを丁寧に行うことで、入社後のギャップを最小限に抑えることができます。

入社後のフォロー体制の整備

オンボーディングプログラムやメンター制度の導入、定期的なフィードバック面談の実施など、新入社員の適応を支援する仕組みづくりが欠かせません。

これらの施策を通じて、早期の課題発見と対応が可能となり、結果として定着率の向上につながります。

▼関連記事

下記の記事では、内定者フォローの実践的なノウハウを、最新のデータと運送業界特有の視点から解説しています。成功事例と失敗事例なども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

今後の取り組みに向けて

人材の採用と定着は、企業の持続的な成長に直結する重要な経営課題です。

本記事で解説した対策を、自社の状況に合わせて段階的に導入することで、採用ミスマッチのリスクを低減し、より効果的な人材確保・育成を実現することができます。

まずは、自社の採用プロセスの現状を見直し、できるところから改善に着手することをお勧めします。

7.採用成功への実践ポイント

採用ミスマッチの防止は、一朝一夕には実現できません。しかし、本記事で解説した対策を段階的に導入することで、確実な改善を図ることができます。

特に重要なのは、採用プロセスの標準化、情報開示の充実、そして入社後のフォロー体制の整備です。これらを組み合わせることで、より効果的な人材採用・定着を実現できるでしょう。

まずは自社の現状を見直し、できることから始めていくことをお勧めします。採用ミスマッチの解消は、企業の持続的な成長への近道となるはずです。

▼あわせて読みたい

以下の記事では、母集団形成やキャリアアンカーなど離職率の低下に貢献する情報を提供しているので、ぜひ参考にしてください。

ドライバー採用にお困りなら…

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら