人材不足が深刻化する中、企業の採用活動において「採用ブランディング」の重要性が高まっています。採用ブランディングとは、求職者に対して自社の魅力を効果的に伝え、より良い人材との出会いを実現する取り組みです。

本記事では、採用ブランディングの基礎から具体的な実施ステップ、さらには成功事例まで、実践的な情報をお届けします。

- 採用ブランディングの定義と具体的な実施方法

- 採用ブランディングがもたらす3つの主要なメリット

- 運送業界、中小企業、大手企業における具体的な成功事例とそのポイント

1.採用ブランディングとは?

通常のブランディングが消費者や顧客を対象としているのに対して、採用ブランディングは求職者を対象とし、その感情や価値観に働きかけることを目的としています。

企業は採用説明会やWebサイトを通じて一貫したコンセプトや情報を発信し、求職者からの共感を得ることで、企業と求職者にとってメリットのある採用活動を展開できます。

採用ブランディングを成功させられれば、企業は自社にマッチする人材を効率的に採用できるようになり、採用活動の質・量の向上、採用コストの削減といった効果を期待できます。

なぜ今、採用ブランディングが重要なのか

採用ブランディングが重要視される背景には、以下のような要因があります。

- 労働力不足

- 人材獲得競争の激化

- 価値観の多様化

- 情報発信手段の進化

日本では少子高齢化が進み、労働力人口は減少の一途をたどっています。この状況下で優秀な人材を確保するためには、競合他社との差別化が欠かせません。

採用ブランディングを通じて自社の魅力を明確にし、求職者に「選ばれる企業」になる必要があります。

また、求職者は、給与や福利厚生だけでなく、企業文化や働きがいといった内面的な魅力にも注目しています。特にZ世代は、金銭的な報酬のみならず成長ややりがいも重視する傾向が強く、こうした世代に向けた魅力的な発信が欠かせません。

さらに、オンライン上の口コミが企業イメージに影響を与えるため、採用ブランディングで正しい強み・魅力を伝えることが不可欠です。

採用ブランディングで解決できる課題とは

採用ブランディングで解決できる主な課題には、例えば以下のようなことがあります。

| 求職者とのミスマッチ | ・自社の価値観やビジョンを明確に発信することで、企業と求職者の相互理解を深め、入社後のギャップを最小限に抑えられる ・適切な人材を惹きつけられれば、離職率の低減につながる |

| 採用コストの高さ | ・オウンドメディアなどを活用した戦略的な情報発信により、従来の採用媒体への依存度を下げ、効率的な人材確保を実現できる |

| 応募者数の不足 | ・企業の認知度向上と魅力的な情報発信により、潜在的な求職者の関心を高められる |

| 社内エンゲージメントの低さ | ・採用ブランディングの過程で企業の魅力を再確認することにより、既存社員の帰属意識とモチベーションを高められる |

採用コストの高さ・応募者数の不足・社内エンゲージメントの低さに関する課題について、詳しくは後述します。

2.採用ブランディングがもたらす具体的なメリット

ここでは、採用ブランディングによる具体的な3つのメリットを取り上げます。

採用における質と量の向上

採用ブランディングを実施することによって、企業は質と量の両面で採用活動を向上させられます。

母集団の質向上

採用ブランディングが成功している企業は、求職者に自社の魅力をしっかりと伝えています。求職者は、企業理念や文化、事業内容など多方面から理解を深めることで、入社後のイメージを持ちやすくなります。

求職者自身のセルフスクリーニングが促進され、自社とのマッチング度が高い人材からの応募が増えます。

応募者数の増加(量の向上)

採用ブランディングにより企業の認知度と魅力が向上するため、応募者数が増えます。

選考辞退率の減少

採用ブランディングを確立することにより、求職者は採用サイトなどを見て、意向の高い状態で応募してきます。

面接官が自社の魅力を高いレベルで伝えることで、意向度がさらに上昇し、選考辞退率の減少と内定承諾率の向上が見込めます。

採用コストの最適化と効率化

採用ブランディングは、単に求職者を集めるだけでなく、採用コストの最適化にも大きく貢献します。

自発的な応募者の増加による広告費削減

採用ブランディングによって、企業の魅力を伝えることで、優秀な求職者が自発的に応募してくる可能性が高まります。

その結果、求人広告や人材紹介会社に依存する必要が減り、広告費や手数料を削減できます。

候補者選抜の効率化

企業のビジョン・文化をわかりやすく伝えることで、より適した候補者をスクリーニングすることが可能です。面接や選考にかかる時間やコストを削減でき、採用プロセスの効率化が実現します。

離職率の低下によるコスト削減

既存の社員が自信を持って仕事を続けられる環境を作ることにより、離職率を下げ、新たな採用活動の実施コストを削減できます。魅力的な企業であることを示せば、社員の定着率が向上します。

組織全体への波及効果

採用ブランディングへの取り組みは、単なる採用活動の枠を超え、組織全体にさまざまな波及効果をもたらします。

現場への影響

プロジェクトメンバーが参加を通じて業務に対するモチベーションを高め、企業内のポジティブな空気感を広げることがあります。

また、リーダー候補者が成長するきっかけや、潜在的な能力を秘めた社員に新たな挑戦の場を提供することも可能です。こうした影響は、採用ブランディングを通じて現場そのものが変わる原動力となります。

業務の効率化とエンゲージメントの向上

明確化された自社の強みや理念が、全社員の共通意識として浸透し、業務全体の効率化やエンゲージメント向上にも寄与します。

例えば、採用活動から発信された情報がSNSやオウンドメディアで大きな反響を呼び、社外からの評価向上やリクルーティングイベントへの参加者増加、潜在的候補者の登録数増加につながった企業もあります。

企業ブランド価値の向上

採用活動のROI(投資利益率)が高まり、採用コストの最適化が進むだけでなく、企業ブランド全体の価値向上という効果も生まれます。

▼関連記事

下記の記事では、TikTokを活用した採用活動の方法や成功のコツを解説しています。実際の企業事例を交えながら、実践的なノウハウをお届けします。ぜひ参考にしてください。

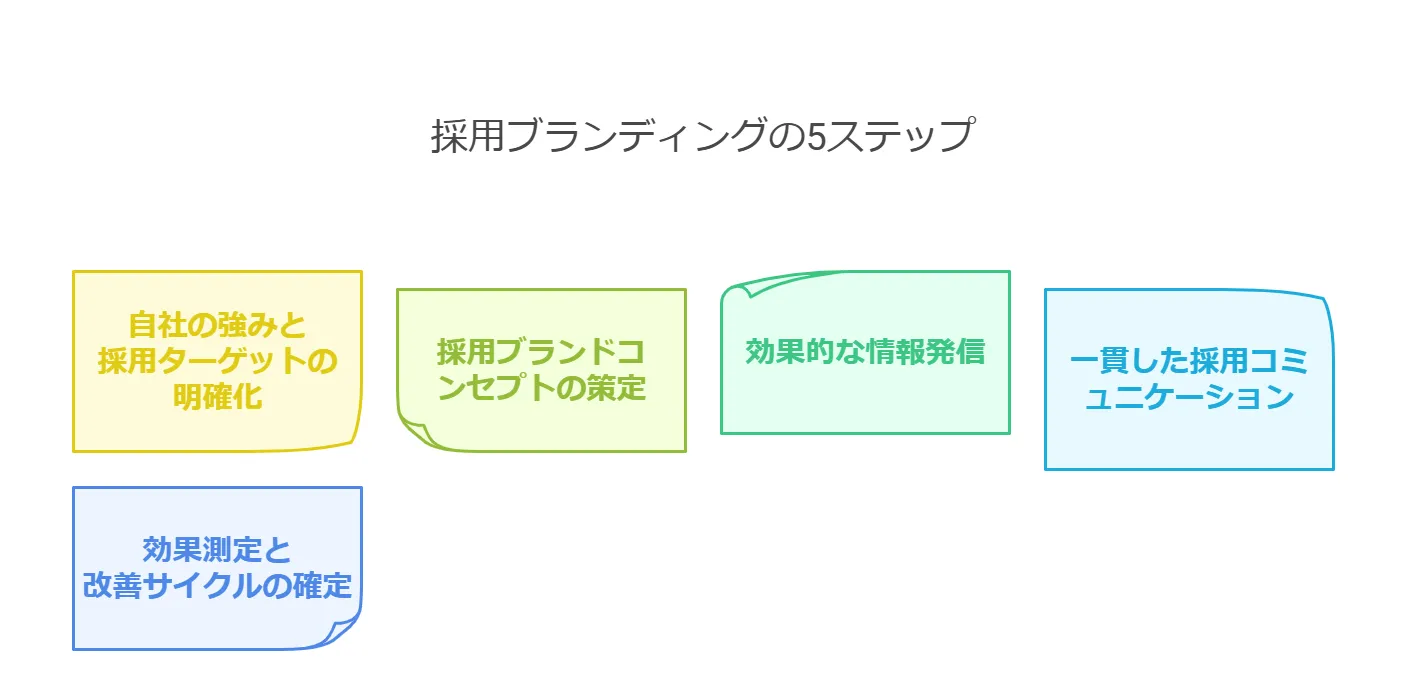

3.採用ブランディングを効果的にやるための5ステップ

ここでは、採用ブランディングを効果的に実施するための5つのステップについて解説します。

ステップ①自社の強みと採用ターゲットの明確化

まず、自社の競争優位性やビジョン、解決したい課題を明確にすることが重要です。自社の魅力を整理し、採用市場における立ち位置を把握します。

社内360度ヒアリングを実施し、さまざまな視点からのフィードバックを収集することで、自社の真の魅力と改善点を把握できます。こうして不足している人材を特定し、具体的な採用ターゲットを明確化します。

ステップ②採用ブランドコンセプトの策定

自社分析の結果を受けて、採用ブランドコンセプトを構築します。これは求める人材像(採用ペルソナ)を設定し、ペルソナに響くメッセージを言語化する作業です。

採用メッセージは独自性が重要で、企業のビジョンや魅力を具体的かつ簡潔に伝えることを目指します。例えば、「やってみなはれ」(サントリーホールディングス)のように、覚えやすく独特な表現が効果的です。

ステップ③効果的な情報発信戦略の立案

策定した採用コンセプトから、採用サイトやパンフレット、SNSなどのコミュニケーションツールを活用し、一貫性のある情報発信を行います。

求職者の興味・関心を高め、志望動機へと結びつけるためには、すべての発信内容に統一感を持たせることが重要です。インターンシップや企業説明会でも、採用コンセプトと一貫性のあるメッセージを伝えることで、求職者からの信頼が得られます。

ステップ④一貫性のある採用コミュニケーションの実施

さらに、クリエイティブ制作を行い、長期的な運用が必要な採用サイトを中心に、効果的な情報発信を継続します。

加えてダイレクトリクルーティングを活用し、ターゲットに刺さる情報とコンテンツを提供します。これにより、スカウトの開封率や返信率を見ながら、情報発信の効果を確認できます。

▼あわせて読みたい

下記の記事では、ダイレクトリクルーティングの基礎知識から実践的な運用方法、サービス選びのポイントまで解説しています。採用成功率を高めるノウハウも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

ステップ⑤効果測定と改善サイクルの確立

採用ブランディング施策の効果を口コミや問い合わせ、アンケートなどを通じて把握し、次回の施策に生かすためにまとめます。

採用市場は常に変化するため、PDCAサイクルを回し、採用市場やターゲットニーズに適したブランディングへとブラッシュアップする必要があります。

4.採用ブランディングの失敗事例

採用ブランディングには、計画が十分でなかったり、実行に問題が生じたりした結果、失敗に終わるケースも少なくありません。採用ブランディングの失敗事例を紹介します。

人事や上層部が策定した採用ブランディングと、社内実態に乖離があったため、従業員の共感が得られませんでした。その結果、ホームページや採用ページのツールを準備した後の方向転換ができず、失敗に終わりました。方向性決定時に社員の意見を取り入れ、実情とかけ離れた内容をアピールすることがないように、社内での共通認識を持つことが重要です。

応募者を増やすことに注力した結果、志望度合いの低い応募者が集まりました。エントリーの母数は増えたものの、内定辞退率が40%を超える事態を招きました。志望度の低い応募者を減らし、必要な資質を絞り込むことで、自社に合った求職者を効率的に見つけることが重要です。

ブランディング活動の中心だった人物が異動し、計画自体が失敗に終わりました。引き継がれた新任者は現場などの協力を上手く取りつけられず、予算を削減されてしまった形です。ブランディングにあたっては、属人化を防いだ上で、一定の継続性が必要な取り組みだと認識しなければなりません。

5.成功企業に学ぶ採用ブランディング事例

ここでは、運送業界・中小企業・大手企業の採用ブランディングの成功事例を紹介します。

運送業界の採用ブランディング事例

物流業界では近年、人手不足が深刻化する中、採用ブランディングによって大きな成果を上げている企業が出てきています。その代表的な事例として、2社の取り組みを紹介します。

①南総通運株式会社

南総通運株式会社は、創業80年の伝統を持つ総合物流会社です。同社は物流業界のDX化が進む中、イノベーション人材の獲得を目指し、当初は「新しさ」を前面に出した採用活動を展開していました。

しかし、この方針は同社の伝統と格式を重んじる社風とのギャップを生み、採用におけるミスマッチが発生していました。この課題を解決するため、同社は「流されない人になろう。」という新たな採用コンセプトを開発。

このコンセプトの下、採用サイトでは業界理解から職種紹介まで包括的な情報を提供し、採用パンフレットには社員インタビューやプロジェクト紹介、地域の魅力を盛り込みました。

さらに「変わる業界、変わらない面白さ。」をテーマにした業界紹介パンフレットも作成し、物流業界の本質的な魅力を伝える工夫を行いました。

②シグマロジスティクス株式会社

コカコーラ社を中心とした飲料業界の物流アウトソーシングを担うシグマロジスティクス株式会社は、原料・資源物流から製造、保管、そして店舗への配送や自動販売機の管理まで、サプライチェーン全領域において一貫した物流システムを全国で展開しています。

同社は、請負サービスに加えて一般労働者派遣などの人材サービスも手がけ、業界の多様なニーズに応え続けています。採用強化を目指した同社は、コーポレートサイトと採用サイト、そして採用パンフレットの一体的なリニューアルを通じて、包括的な採用ブランディングを展開しました。

企業として掲げるスローガン「創造と挑戦」とブランドメッセージ「ココロ潤う渇かない毎日を」に加え、新たに「ときの、あいだを届ける。」という採用コンセプトを開発。

この採用コンセプトを軸に、同社の社会的使命を前面に打ち出した採用活動を展開しています。

https://www.sigma-logi.jp/recruit

中小企業の採用ブランディング事例

第一電気工業株式会社は、電気工事や空調設備、給排水設備を手がける企業として、独自の採用ブランディングを展開しました。

同社が実際に施工やメンテナンスを行った場所を舞台に、映画風のテレビCMを制作。「この街の暮らしを支えていく」という企業姿勢を視覚的な物語性を持って表現しました。

地域インフラを支える仕事の重要性と、そこで働くことの意義を効果的に伝えることで、地域に貢献したいと考える人材の関心を集めることに成功しています。

東洋警備保障株式会社は、警備業界特有の課題に直面していました。業界全般が抱える負のイメージや、大手2社と比べて認知度が低いことから、新卒採用の困難さや高い離職率という問題を抱えていました。

こうした課題に対し、同社は「地域の安全を守る」という存在意義に焦点を当てた採用ブランディングを展開。この取り組みは企業認知度の向上だけでなく、既存社員の士気向上にもつながり、採用と定着の両面で成果を上げています。

大手企業の採用ブランディング事例

日本マクドナルドホールディングスは「ハンバーガー大学」を軸に採用ブランディングを成功させました。

従業員への価値を重視し、リーダーシップやチームビルディングの教育を提供することで、入社後の活躍を支援しています。こうして多くの優秀な人材を惹きつけるとともに、企業の成長に貢献しています。

ソニー株式会社は「自分のキャリアは自分で築く」という文化を採用ブランディングに生かし、新卒採用で全98コースから選べるキャリアパスを提供しています。

また、進路変更が可能な個別面接も実施し、社員一人ひとりが納得感を持てるよう配慮しています。このアプローチによる他社との差別化が、多くの優秀な人材の採用につながっています。

6.採用ブランディングで実現する未来の採用

採用ブランディングは、単なる採用活動の効率化だけでなく、企業全体の価値向上にも貢献する重要な取り組みです。

成功のカギは、自社の強みを正確に把握し、それを効果的に発信することにあります。さまざまな業界の事例が示すように、一貫性のある戦略と継続的な改善が不可欠です。

また、社内の理解と協力を得ながら進めることで、より強固な採用ブランドを構築できます。人材獲得競争が激化する中、採用ブランディングは企業の持続的な成長を支える重要な施策となっています。