近年、多くの企業が注目している「心理的安全性」。Googleの研究でも、高パフォーマンスを発揮するチームに共通する重要な要素として挙げられています。

しかし、具体的にどのように実現すれば良いのか悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、心理的安全性の基本から実践的なアプローチまで、包括的に解説していきます。

- 心理的安全性が組織にもたらす具体的なメリット

- 心理的安全性を阻害する4つの不安要素とその対処法

- すぐに実践できる心理的安全性を高めるコミュニケーション方法

1.心理的安全性とは?Googleも注目する組織論を解説

近年、組織開発やチームマネジメントにおいて注目を集めている「心理的安全性」。

これは、世界的なIT企業Googleの研究によって、高業績チームの重要な共通点として明らかになりました。

心理的安全性の定義とは?

心理的安全性(Psychological Safety)とは、チームのメンバーが自分の意見や考えを自由に表現しても、否定されたり、批判されたり、あるいは罰せられたりすることはないと確信できる状態を指します。

この概念は、1999年にハーバード大学教授のエイミー・エドモンドソンによって提唱されました。

具体的には、失敗を恐れずに新しいことにチャレンジできる環境、質問や疑問を気兼ねなく投げかけられる雰囲気、そして意見の相違があってもオープンに議論できる文化が存在する状態を意味します。

心理的安全性が確保されている組織では、メンバーが互いを信頼し、支え合う関係性が築かれており、それによって個人の成長と組織の革新が促進されます。

Googleが発見した”最強チーム”の共通点

Googleは2012年から4年間、「プロジェクト・アリストテレス」という社内の数百チームを対象とした大規模研究を実施しました。

高業績チームの特徴を科学的に解明することが目的でしたが、その結果「心理的安全性」が最も重要な要素であることが判明しました。

心理的安全性が高いチームでは、離職率の低下、イノベーションの活性化、収益性の向上に加え、マネージャーからの評価機会が2倍になるなど、著しい成果が確認されました。

この発見以降、心理的安全性は組織運営における重要な成功要因として認識されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 研究目的 | 高業績を上げ続けるチームの特徴を科学的に解明すること |

| 主な発見 | 心理的安全性が最も重要な要素として浮かび上がる |

| 研究結果 | • メンバーの離職率が低下 • 新しいアイデアの創出が活発化 • 収益性が向上 • マネージャーからの評価機会が2倍に増加 • チーム全体の生産性が著しく向上 |

| 研究の影響 | 心理的安全性が現代の組織運営における重要な成功要因として広く認識される |

参考:「効果的なチームとは何か」を知る|google re:Work

2.ぬるま湯組織とは?心理的安全性×責任の関係

心理的安全性を語る上で避けて通れないのが「ぬるま湯組織」との違いです。

両者は一見似ているように見えますが、その本質は大きく異なります。組織の健全な発展のためには、この違いを正しく理解することが重要です。

ぬるま湯組織とは

ぬるま湯組織とは、メンバー間の過度な和を重視するあまり、必要な指摘や改善提案が行われず、組織として成長や変革が停滞している状態を指します。

表面的な平和は保たれているものの、実際には問題の先送りや責任の回避が常態化しており、結果として組織の競争力が徐々に失われていく状況です。

このような組織では、「和を乱したくない」という消極的な動機から発言を控える傾向が強く、真の意味での心理的安全性は存在していません。

心理的安全性×責任の関係

心理的安全性の高い職場では、自由な意見交換や報告が活発になりますが、一方で「業務ミスの報告もしやすくなることで責任感が薄れるのではないか」という懸念の声もあります。

しかし、心理的安全性を最初に提唱したエドモンドソン氏は、「心理的安全性と責任は別の指標であり、相関関係はない」と説明しています。

エドモンドソン氏の分類によれば、

- 心理的安全性と責任がともに低い状態は「無関心」

- 心理的安全性が高く責任が低い状態は「気持ちよい」

- 心理的安全性が低く責任が高い状態は「不安」

となります。

このことから、理想的なチームマネジメントには、心理的安全性と責任の両方を高めることが重要だと分かります。

自社での導入に際しては、この両立に向けた具体的な施策を検討することが必要です。

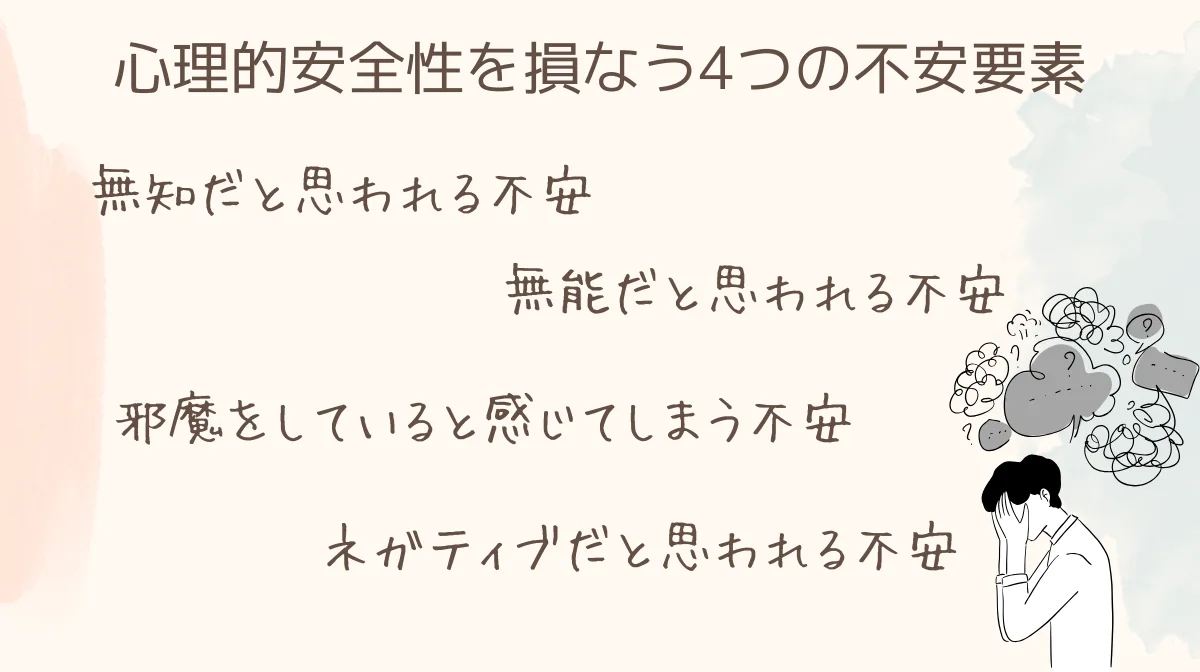

3.エドモンドソンの心理的安全性を損なう4つの不安要素

組織における心理的安全性を阻害する要因について、エドモンドソン教授は4つの本質的な不安要素を指摘しています。

これらの要素を理解し、適切に対処することが、健全な組織文化の構築には不可欠です。

無知だと思われる不安

「無知だと思われる不安」は、特に新入社員や経験の浅いメンバーに強く見られる心理的障壁です。

質問や確認をためらわせ、必要な情報共有を妨げる原因となります。

例えば、業務上の基本的な疑問があっても「こんなことも知らないのか」と思われることを恐れて質問できない、あるいは理解が不完全なまま作業を進めてしまうといった状況を生み出します。

結果として、単純なミスの発生や業務効率の低下、さらには重大な問題の見落としにつながる可能性があります。

この不安を克服するためには、「質問することは学習意欲の表れである」という価値観を組織全体で共有することが重要です。

無能だと思われる不安

「無能だと思われる不安」は、メンバーのパフォーマンスや成長機会に大きな影響を与える要素です。

失敗を極度に恐れるあまり、新しいチャレンジを避けたり、ミスを隠蔽したりする傾向にあります。また、自身の能力不足を露呈することを恐れて、助けを求めることができず、結果として問題を深刻化させてしまうことも少なくありません。

このような状況では、個人の成長が阻害されるだけでなく、組織全体の学習機会も失われてしまいます。

重要なのは、失敗を学びの機会として前向きに捉える文化を醸成し、メンバー同士が互いの成長をサポートし合える環境を整えることです。

邪魔をしていると感じてしまう不安

「邪魔をしていると感じてしまう不安」は、チーム内のコミュニケーションや協働を著しく阻害する要因です。

自分の発言や行動が会議の進行を妨げたり、他のメンバーの業務を遅らせたりすることを過度に心配します。そのため、重要な指摘や有用な提案があっても、それを表明することを躊躇してしまいます。

このような自己規制は、チームの創造性や問題解決能力を低下させる原因となり、結果として組織全体の生産性に悪影響を及ぼします。

この不安を解消するには、全てのメンバーの貢献が組織の成功には不可欠であるという認識を共有し、建設的な意見交換を推奨する環境づくりが重要です。

ネガティブだと思われる不安

「ネガティブだと思われる不安」は、組織の改善や革新を妨げる重大な障壁となります。

現状の問題点や改善の必要性を指摘することで、否定的な人物だと評価されることを恐れます。その結果、明らかな問題があっても指摘を控え、不適切なプロセスや非効率な仕組みがそのまま放置される事態を招きます。

また、建設的な批判や異なる視点の提示が抑制されることで、組織の意思決定の質が低下し、イノベーションの機会も失われてしまう可能性があります。

この不安を克服するためには、率直な意見交換こそが組織の発展につながるという価値観を浸透させ、適切な批判や提案を歓迎する文化を育むことが不可欠です。

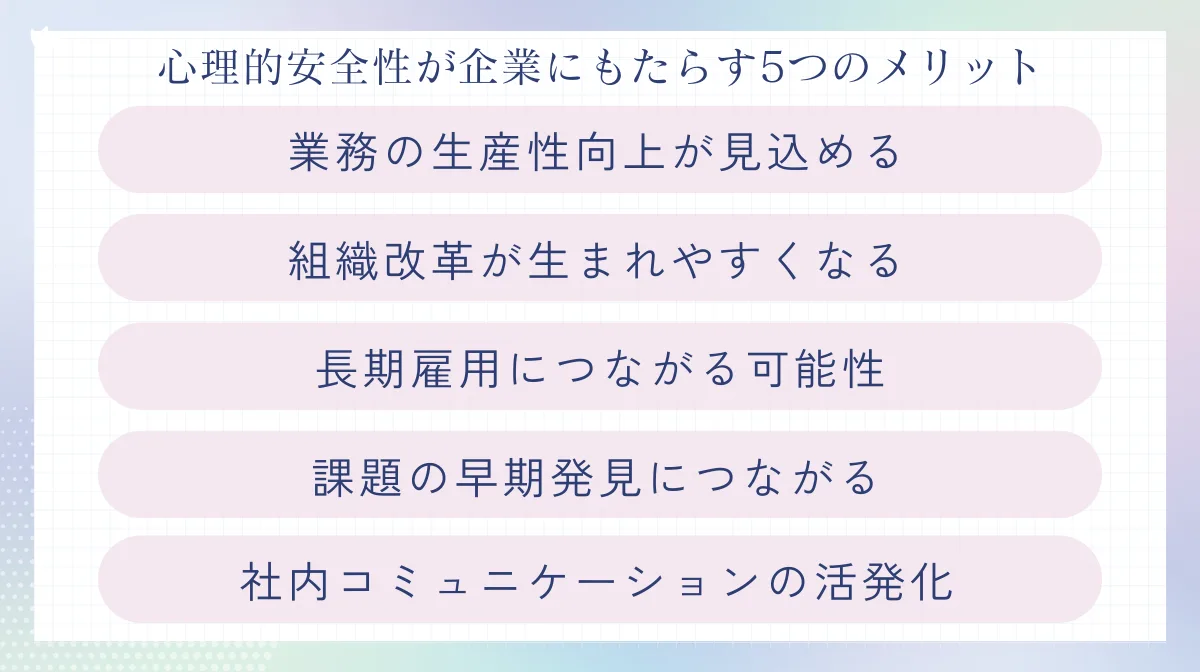

4.心理的安全性が企業にもたらす5つのメリット

心理的安全性の確立は、組織に様々な具体的メリットをもたらします。これらのメリットを理解することで、組織の変革に向けた取り組みの重要性がより明確になります。

メリット①業務の生産性向上が見込める

心理的安全性の高い職場では、メンバーが自由に意見を交換し、効率的な業務遂行方法を探求することができます。

具体的には、無駄な作業の排除や業務プロセスの改善について、現場レベルでの活発な議論が行われます。また、問題が発生した際も、早期に情報共有がなされ、チーム全体で迅速な解決策を見出すことが可能になります。

さらに、メンバーが心理的なストレスから解放されることで、創造的な思考や効率的な業務遂行に注力できるようになり、結果として組織全体の生産性が大きく向上します。

メリット②組織改革が生まれやすくなる

心理的安全性が確保された環境では、既存の方法や慣習に対する建設的な提案が活発に行われ、組織改革の推進力となります。

メンバーは失敗を恐れることなく新しいアイデアを提案し、それらのアイデアを実験的に試すことができます。また、異なる部署や立場のメンバーが協力して革新的な改革を生み出すことも容易になります。

この環境下では、小さな改善から大規模な組織変革まで、様々なレベルでの改革が自然に生まれやすくなり、組織の競争力強化につながっていきます。

メリット③長期雇用につながる

心理的に安全な職場環境は、職務満足度を高め、長期的な雇用関係の構築につながります。

メンバーは自身の意見や提案が尊重され、成長の機会が豊富にある環境で、より高いモチベーションを持って働くことができます。

また、上司や同僚との良好な関係性が構築されることで、職場への帰属意識が強まり、離職率の低下にもつながります。

結果として、組織の知識や経験が蓄積され、持続的な成長が可能になるのです。このように、心理的安全性は人材の定着と組織の安定性を支える重要な要素となります。

メリット④課題の早期発見につながる

心理的安全性の高い組織では、問題や課題の早期発見と対応が可能になります。

メンバーは小さな異変や懸念事項を躊躇なく報告し、それらの情報が組織全体で共有されます。これにより、潜在的な問題が大きな危機に発展する前に、適切な対策を講じることができます。

また、現場レベルでの気づきや提案が活発に行われることで、業務プロセスの改善や品質向上にもつながります。このような環境では、組織の健全性が維持され、持続的な成長が実現されるのです。

メリット⑤社内コミュニケーションの活発化

心理的安全性が確保された職場では、部署や階層を超えた活発なコミュニケーションが実現します。

メンバーは自由に意見を交換し、相互理解を深めることができます。これにより、部門間の連携が強化され、組織全体としての一体感が醸成されます。

また、情報共有が円滑になることで、業務の効率化につながります。このように、心理的安全性は組織のコミュニケーション基盤を強化し、より良い職場環境の構築に貢献するのです。

5.心理的安全性を高める8つの実践的アプローチ

心理的安全性を高めるためには、具体的な施策の実施が不可欠です。ここでは、実践的な8つのアプローチについて詳しく解説します。

これらの施策を組織の状況に応じて適切に組み合わせることで、効果的な改善が期待できます。

OKRの設定

OKR(Objectives and Key Results)の導入は、チームの目標設定と進捗管理を透明化し、心理的安全性を高める効果的なツールとなります。

チーム全体で目標を共有し、各メンバーが自身の役割と貢献を明確に理解することができます。

具体的には、四半期ごとの目標設定時に全メンバーが参加し、意見を出し合いながら実現可能な目標を設定します。

このプロセスを通じて、メンバー間の相互理解と信頼関係が深まり、心理的安全性の向上につながります。

定期的な1on1ミーティングの実施

1on1ミーティングは、上司と部下が定期的に対話する機会を持つことで、信頼関係を構築し、心理的安全性を高める重要なプロセスです。

このミーティングでは、業務上の課題だけでなく、キャリアの展望や個人的な悩みについても率直に話し合うことができます。

具体的には、週1回や隔週で30分から1時間程度の時間を確保し、固定の面談時間として設定します。上司は傾聴の姿勢を心がけ、部下の発言を否定せずに受け止めることで、安心して話せる環境を作ります。

平等に発言機会をつくる

会議やミーティングにおいて、全てのメンバーが平等に発言できる機会を確保することは、心理的安全性を高める上で重要です。

具体的には、会議の冒頭で全員に簡単な近況報告をしてもらう、議題ごとにラウンドロビン形式で意見を求める、発言の少ないメンバーに意図的に声をかけるなどの工夫を行います。

特定のメンバーだけが発言する状況を避け、多様な視点を取り入れられる環境が整います。

共通の価値観の共有

トップダウンが主流の日本企業では、役職や年齢に関係なく意見を述べることに抵抗を感じる場合が多くあります。

この壁を乗り越えるためには、「顧客満足度の向上のため」「より良い商品・サービスを作るため」といった、組織の目的に基づいた共通の価値観を持つことが重要です。

全員が同じ目標に向かって意見を出し合える環境があれば、立場を超えた建設的な対話が生まれ、チームの一体感も自然と醸成されていきます。

アサーティブコミュニケーションの導入

アサーティブコミュニケーションは、自他を尊重しながら率直に意見を伝え合うコミュニケーション方法です。

具体的には、「私は~と感じます」という主観的な表現を用いる、相手の意見を否定せずに理解を示してから自分の意見を述べる、建設的な提案を心がけるなどの技術を習得します。

また、定期的なトレーニングやロールプレイを通じて、これらのスキルを実践的に学ぶ機会を設けることも効果的です。お互いを理解し合える関係性が構築され、心理的安全性が向上します。

失敗を学びに変える文化づくり

失敗を非難するのではなく、学びの機会として捉える文化を作ることは、心理的安全性を高める重要な要素です。

具体的には、失敗事例を共有する定期的なミーティングを設け、そこから得られた教訓や改善策について建設的な議論を行います。

また、上司にあたる人が自身の失敗経験を積極的に共有することで、失敗を隠さない文化を醸成します。

さらに、チャレンジングな目標に挑戦した場合は、結果に関わらずそのプロセスを評価する仕組みを導入することで、メンバーの挑戦意欲を引き出すことができます。

お互いに賞賛しあえる制度の設定

メンバー間で互いの貢献を認め合い、賞賛し合える制度を設けることで、心理的安全性を高めることができます。

具体的には、週次や月次のミーティングで、各メンバーの良い取り組みや成果を共有する時間を設けたり、社内SNSやチャットツールで気軽に感謝や称賛のメッセージを送り合える仕組みを整備したりします。

これにより、メンバー間の相互理解が深まり、お互いを認め合える関係性が構築されていきます。また、この文化が定着することで、メンバー全員が自身の貢献価値を実感でき、より積極的な参加意識が醸成されていきます。

ピアボーナス制度の導入

メンバー同士が互いの貢献を評価し合えるピアボーナス制度は、心理的安全性を高める効果的な取り組みの一つです。

具体的には、月次や四半期ごとに一定のポイントを各メンバーに付与し、それを他のメンバーに贈る形で評価を行います。

このとき、単なるポイントの贈与だけでなく、具体的な貢献内容や感謝のメッセージを添えることで、より深い相互理解と信頼関係の構築につながります。

また、この制度を通じて、普段見えにくい貢献も可視化され、チーム全体での協力関係が強化されます。

6.自分のチームは大丈夫?心理的安全性チェックリスト

組織の心理的安全性の現状を把握し、改善につなげるためには、定期的なチェックと評価が重要です。以下の項目を使って、自身のチームの状況を客観的に評価してみましょう。

- 質問1-3:低い数値が望ましい

- 質問4-7:高い数値が望ましい

- 5段階評価:該当する←5・4・3・2・1 → 該当しない

| No. | 質問項目 |

|---|---|

| 1 | チームの中でミスをすると、いつも非難される |

| 2 | チームのメンバーは「自分と違う」ことを理由に他者を拒絶する |

| 3 | チーム内の他のメンバーに助けを求めにくい |

| 4 | チームのメンバー同士で、課題や難しい問題を指摘し合える |

| 5 | チームに対して、リスクのある行動をしても安全と感じる |

| 6 | チーム内の誰も、自分の仕事を意図的におとしめることはしない |

| 7 | チームで仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる |

7.今すぐ実行できる!心理的安全性を高める声かけ例

心理的安全性を高めるためには、日常的なコミュニケーションの質を改善することが重要です。

適切な声かけは、チームメンバーの安心感を高め、より開かれた対話を促進します。以下では、具体的な場面での効果的な声かけ例を紹介します。

新規雇用者への声かけ例

新入社員(中途含む)が順調に業務を遂行している際の言葉かけについて、「その調子で早く一人前になってね」という表現は、一見励ましの言葉に聞こえますが、実は「現状は半人前である」という否定的なニュアンスを含んでいます。

これに対し、「1年目とは思えない仕事ぶりだよ」という表現は、現状の実力を純粋に評価し、認めているメッセージとなります。

言葉の中に暗黙のヒエラルキーを作ってしまうと、対人リスクが上昇し、結果として心理的安全性が低下してしまいます。

そのため、相手の現状を認め、肯定的な言葉かけを心がけることが重要です。

仕事を任せる際の言葉選び

部下に難しい仕事を任せる際の声がけについて、「少し難しい仕事だけどよろしくね」や単なる「いつでも相談してね」という表現は、相談のタイミングや条件が不明確で、部下が実際に相談するかどうかの判断に迷ってしまいます。

一方、「君なら心配なく任せられるよ、困ったらいつでも相談してね」という声がけには、信頼感の表明と具体的な相談条件が含まれています。

「困ったら」という条件分岐を付けることで、部下は相談すべきタイミングを明確に理解でき、上司が忙しい中でも遠慮なく相談できます。

このように、相談の条件を明確に示すことは、対人リスクを軽減し、円滑なコミュニケーションを促進する効果的なテクニックとなります。

ミスが続いてしまっている場合

ミスへの対応において、「また同じようなミスをしましたね」という指摘は、部下に過去の失敗を振り返らせ、自責の念や後悔を引き起こします。

これは心理的には後ろ向きな状態を生み出し、建設的な改善につながりにくい状況を作ってしまいます。

一方、「すぐに気が付いてよかった。次からどうすれば防げるだろう?」という声がけは、部下の視線を未来に向けさせ、問題解決や改善策の検討に焦点を当てることができます。

この姿勢は、個人の成長だけでなく、組織全体にとってもプラスの効果をもたらします。なぜなら、前向きな問題解決の姿勢は周囲にも良い影響を与え、より建設的な職場環境の構築につながるからです。

8.心理的安全性が企業を強くする

心理的安全性の確立は、組織の持続的な成長と革新に不可欠な要素です。

重要なのは、単なる「居心地の良さ」ではなく、建設的な対話と相互理解に基づく「学びと成長の文化」を築くことです。

本記事で紹介した具体的なアプローチを、自組織の状況に応じて適切に組み合わせることで、より強固なチーム作りが可能になります。

まずは小さな一歩から始めて、チームメンバー全員で心理的安全性の高い職場づくりを目指していきましょう。