給与計算は、従業員の生活を支え、企業と従業員との信頼関係を築くうえで欠かせない重要な業務です。しかし、毎月の計算に加え、社会保険料の改定や年末調整、法改正への対応など、専門性が高くミスが許されない業務でもあります。

こうした複雑な業務環境の中で、単なる効率化ツールではなく、コンプライアンスを守り、企業の信頼基盤を支える経営インフラとなるのが「給与計算システム」です。

本記事では、給与計算の基本ルールから、自社に最適なシステムを選ぶための5つの比較ポイント、そしておすすめの給与計算システム10選までを、詳しく解説します。

- 給与計算の基本と法律上の重要なルール

- 失敗しない給与計算システムの5つの比較ポイント

- 【企業規模別】おすすめ給与計算システム10選

1.そもそも給与計算とは?法律で定められた重要なルール

ここでは、給与計算の基本的な定義と、担当者が知っておくべき「賃金支払いの5原則」について分かりやすく解説します。

給与計算とは?

給与計算とは、従業員の労働時間や成果に基づき、手取り額を確定させる一連の業務を指します。

■具体的には…

- 基本給や各種手当を合計した「総支給額」を算出

- そこから社会保険料や税金を差し引く

- 最終的な「差引支給額(手取り額)」を確定する

この業務は、単にお金を計算するだけでなく、従業員から預かった税金や保険料を、国や自治体に納付する手続きまでを含みます。労働の対価を正確に従業員に支払い、同時に納税の義務を果たす、企業にとって不可欠な業務です。

▼あわせて読みたい

給与計算業務において、社会保険料の計算と管理は最も複雑で間違いの許されない業務の一つです。この記事では、社会保険料の基本的な仕組みから実務上の注意点、よくあるトラブルとその対処法について詳しく解説しています。

なぜミスが許されない?「賃金支払いの5原則」とは

給与計算の根幹には、労働基準法で定められた「賃金支払いの5原則」があります。これは、従業員の生活を守るための絶対的なルールです。

これらの原則を守れない場合、労働基準法違反に問われるだけでなく、従業員との信頼関係を大きく損なう原因となります。

参照:e-Gov 法令検索「労働基準法」

2.給与計算システムの主な機能と3つのタイプ

給与計算システムは、その機能範囲によって「特化型」「人事給与一体型」「ERP統合型」の3つのタイプに大別されます。自社に適したシステムを選ぶため、まずはこれらの基本的な機能と分類について理解を深めましょう。

一般的な給与計算システムの機能一覧

給与計算システムは、複雑な計算や法改正への対応を自動化するため、以下のような機能を備えています。

- 給与計算機能

勤怠データに基づき、総支給額、控除額、差引支給額を自動計算する - 賞与計算機能

夏や冬のボーナスにかかる社会保険料や所得税を計算する - 年末調整機能

1年間の所得税を精算する年末調整の計算や、源泉徴収票の作成 - 社会保険・労働保険計算

毎月の保険料計算のほか、入退社時の資格取得・喪失手続き、算定基礎届や月額変更届の作成支援 - 帳票出力機能

給与明細書、賃金台帳、源泉徴収票など、法律で作成・保管が義務付けられている帳票の出力

【タイプ別】給与計算特化型・人事給与一体型・ERP統合型

給与計算システムは、その機能範囲によって大きく3つのタイプに分けられます。

1. 給与計算特化型

給与計算、賞与計算、年末調整など、給与計算業務に特化したシステムです。多くの場合、勤怠管理システムや労務管理システムと連携させて使用します。

■メリット:機能がシンプルで、コストを抑えやすい

2. 人事給与一体型

給与計算機能に加えて、従業員の入社から退社までを管理する「人事情報データベース」の機能も併せ持つタイプです。従業員情報が一元管理されるため、異動や昇給などの情報が給与計算にスムーズに反映されます。

■メリット:二重入力の手間や転記ミスがなくなり、業務が大幅に効率化

3. ERP統合型

人事・給与だけでなく、会計、販売、在庫管理など、会社全体の中心的な業務をすべて一つにまとめた統合システムの一部として、給与計算機能が組み込まれているタイプです。大企業での導入が多く、企業の基幹業務全体を一元管理します。

■メリット:全社的なデータの可視化が進み、経営判断の迅速化に貢献

▼あわせて読みたい

給与計算システムを導入する際は、勤怠管理システムとの連携が不可欠です。勤怠データと給与データをシームレスに連携させることで、転記ミスの削減や業務効率化が実現できます。システム連携のメリットや具体的な導入方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

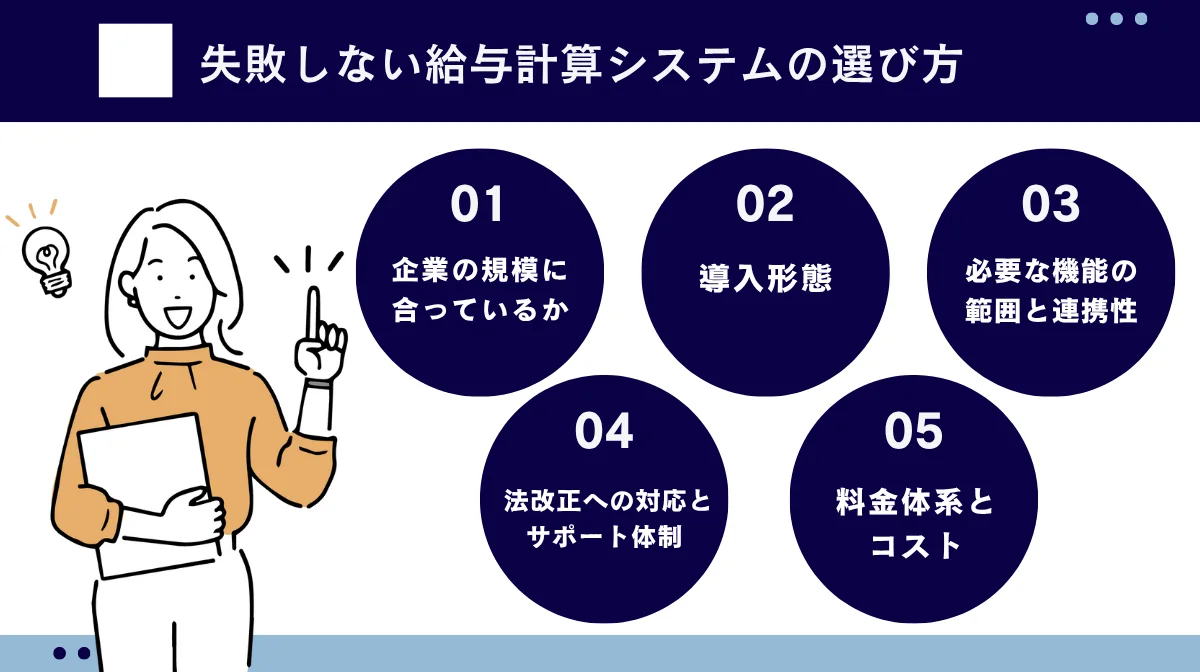

3.失敗しない給与計算システムの選び方【5つの比較ポイント】

導入後に「思っていたのと違った」と後悔しないために、押さえておきたいポイントが5つあります。企業の規模や必要な機能、コストなど、失敗を避けるための選定基準を順に見ていきましょう。

1. 企業の規模(従業員数)に合っているか

システムの選定において、自社の従業員数は重要な基準の一つです。例えば、従業員数10名の企業と1,000名の企業では、必要な機能の複雑さや求める処理能力が全く異なります。

特に重要なのが「社会保険の手続き」です。従業員数が多い場合、社会保険の電子申請が必須となります。自社の現在の規模だけでなく、将来的な人員増加の計画も見据えて、適切な規模に対応できるシステムを選びましょう。

2. 導入形態(クラウド型 vs インストール型)

システムの導入形態には、主に2つの選択肢があります。

クラウド型(SaaS):インターネット経由でシステムを利用するタイプ

【特徴】

- サーバーの管理が不要で、初期費用を抑えられる

- 法改正や保険料率の変更時はシステムが自動的にアップデート

- 場所を選ばず利用できるためテレワークにも利用できる

インストール型(オンプレミス型):ソフトをインストールして利用するタイプ

【特徴】

- 自社の業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズできる

- 初期費用やサーバー管理コストは高額になりがち

3. 必要な機能の範囲と連携性(勤怠・労務管理など)

給与計算は、単体で完結する業務ではありません。必ず「勤怠管理」や「労務管理」と連動します。給与計算システムの場合、連携方法は大きくわけて以下の2種類があります。

システム選定の際は、まずは自社の運用方針を明確にすることが大切です。

すでに勤怠管理システムを導入している場合、そのシステムとスムーズにデータ連携ができるかも、重要な選定ポイントです。

4. 法改正への対応とサポート体制

給与計算は、毎年のように行われる社会保険料率の変更や税制改正、労働基準法の改正などへの迅速な対応が求められます。対応が遅れると、法令違反に直結するため、注意が必要です。

そのため、システムを選ぶ際は「法改正への対応が迅速か」「追加料金なしで自動アップデートされるか」を必ず確認してください。

また、給与計算は締め切りが決まっている重要な業務です。操作に迷ったり、エラーが発生した場合、電話やチャット、メールなどですぐに相談できるサポート体制が整っているかどうかも確認しましょう。

5. 料金体系とコスト

料金体系は、システムによって大きく異なります。

■クラウド型

従量課金制が一般的。初期費用は抑えられるが、従業員数が増えると月額費用も増加する

■インストール型

初期費用は高額になるが、月額のランニングコストは保守費用のみで済むことも

機能とコストのバランスを見極め、オプション機能を含めた総額で比較検討しましょう。

■空いた時間で、採用活動を強化させませんか?

給与計算システムで業務を効率化し、削減した工数をドライバー採用活動に集中させませんか?カラフルエージェント ドライバーは、優秀なドライバー人材を迅速にご紹介し、貴社の人材確保をサポートいたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

4.【厳選】おすすめ給与計算システム10選

ここからは「中小企業向け」と「中堅・大企業向け」に分けて、おすすめのシステムを個別に紹介します。

| システム名 | 企業規模 | 料金(税抜) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| マネーフォワード クラウド給与 | 中小〜中堅 | 月額 3,980円〜 (プランによる) | 会計・勤怠との連携がスムーズ |

| freee人事労務 | 中小 | 月額 1,980円〜 (プランによる) | 会計ソフトとの連携がシームレス |

| ジョブカン給与計算 | 中小〜中堅 | 月額 400円/人〜 | 低コストで導入可能 |

| 弥生給与 Next | 中小 | 月額 2,210円〜 (プランによる) | 会計ソフト「弥生」との連携 |

| KING OF TIME給与 | 中小〜中堅 | 月額 300円/人 | 勤怠管理システムとの完全連携 |

| 給与奉行クラウド | 中小〜中堅 | 要見積もり | 「奉行シリーズ」の信頼性・実績 |

| ジンジャー(jinjer)給与 | 中小〜中堅 | 月額 500円/人〜 | 人事DBを核にデータを一元管理 |

| SmartHR | 中堅〜大企業 | 要見積もり (30名以下無料プラン有) | 労務管理・人事DBに圧倒的な強み |

| PCAクラウド給与 | 中堅〜大企業 | 月額 13,860円〜 (構成による) | 基幹業務ソフトとしての実績豊富 |

| COMPANY | 大企業 | 要見積もり | 大企業の複雑な給与体系に対応 |

中小企業(~100名)向けおすすめシステム

従業員数が100名程度までの中小企業では、コストパフォーマンスと導入の手軽さが重要です。「会計ソフトとの連携」や「低コストでの運用」に強みを持つ、クラウド型を中心としたシステムを紹介します。

マネーフォワード クラウド給与

画像:「マネーフォワード クラウド給与」公式サイトより引用

給与計算から年末調整、社会保険手続きまでを自動化するクラウド型システムです。「マネーフォワード クラウド勤怠」や「クラウド会計」との連携がスムーズで、バックオフィス業務全体の効率化に強みがあります。

【ポイント】

- 勤怠・会計・労務など他シリーズ製品とのAPI連携がスムーズ

- Web給与明細の発行や年末調整の電子化にも標準対応

- 分かりやすい操作画面と充実したチャットサポート体制

手作業による転記ミスや二重管理を根本からなくしたい中小企業やスタートアップ企業におすすめです。

freee人事労務

画像:「freee人事労務」公式サイトより引用

給与計算と勤怠管理、労務手続きを一体で管理できるクラウド型人事労務ソフトです。特に「会計ソフトfreee」との連携を前提に設計されており、給与計算が完了すると同時に、会計帳簿への反映が自動で行われる点が強みです。

【ポイント】

- 給与計算と会計処理がシームレスに連携

- 入社手続きから年末調整まで、従業員とのやり取りをオンラインで完結

- シンプルな料金体系で、必要な機能が揃っている

すでに「会計ソフトfreee」を利用している中小企業におすすめです。

ジョブカン給与計算

画像:「ジョブカン給与計算」公式サイトより引用

シリーズ累計20万社以上の導入実績があり、特に「ジョブカン勤怠管理」との連携に優れています。シンプルな操作性と低コスト(月額400円/人~)が魅力で、初めてシステムを導入する企業にも選ばれています。

【ポイント】

- 勤怠管理システムとの連携を前提としたシンプルな設計

- 業界トップクラスの低コストで導入・運用が可能

- 給与規定が複雑な場合でも柔軟な設定に対応できる

まずは低コストで給与計算業務からシステム化を始めたい中小企業におすすめです。

弥生給与 Next

画像:「弥生給与 Next」公式サイトより引用

会計ソフトで知られる弥生が提供する、クラウド型の給与計算システムです。法改正への自動対応やWeb給与明細など、クラウドならではの利便性を備えつつ、直感的に操作できる使いやすさも魅力です。

【ポイント】

- 会計ソフト「弥生シリーズ」とのスムーズな連携

- シンプルな機能と分かりやすい画面で、初心者でも使いやすい

- 長年の実績に裏打ちされた、手厚いサポート体制(電話・メール・チャット)

初めて給与計算ソフトを導入するため、手厚いサポートを希望する企業におすすめです。

KING OF TIME給与

画像:「KING OF TIME給与」公式サイトより引用

シェアNo.1の勤怠管理システム「KING OF TIME」と一体で利用できる給与計算システムです。勤怠データをそのまま給与計算に利用できるため、転記や取り込みの手間が一切かかりません。月額300円/人という低コストで、給与計算からWeb明細、年末調整まで対応できます。

【ポイント】

- 勤怠管理データとの完全自動連携

- 1人あたり月額300円という安価な料金設定

- 勤怠管理から人事労務、給与計算までをワンプラットフォームで管理可能

すでに「KING OF TIME勤怠」を利用している企業におすすめです。

■人材でお困りではありませんか?

カラフルエージェント ドライバーは、運転手・ドライバーに特化した人材紹介サービスです。即戦力となるドライバー人材を迅速にご紹介し、貴社の人材確保をサポートいたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

中堅・大企業(100名以上)向けおすすめシステム

従業員数が100名を超える中堅・大企業では、複雑な給与体系への対応力や、人事DB・タレントマネジメント機能との連携が求められます。

給与奉行クラウド

画像:「給与奉行クラウド」公式サイトより引用

「奉行シリーズ」で知られるOBCが提供するクラウド給与システムです。長年の実績に裏打ちされた信頼性と、社会保険労務士といった専門家との連携機能が強みです。

【ポイント】

- 社会保険労務士などの専門家がシステムに直接アクセスできる機能

- 厳格なセキュリティと内部統制に対応

- 年末調整や社会保険手続きの電子申請にも標準対応

給与計算業務において高度な正確性とセキュリティを求める中堅企業におすすめです。

ジンジャー(jinjer)給与

画像:「ジンジャー(jinjer)給与」公式サイトより引用

「ジンジャー」シリーズの一つとして提供されるクラウド型給与計算システムです。同一プラットフォーム上で勤怠管理、人事管理、経費精算などが連携するため、人事データを横断的に管理できる点が強みです。操作画面が直感的で分かりやすいと評価されています。

【ポイント】

- 「ジンジャー」シリーズ内でデータが自動連携し、一元管理が可能

- 従業員情報や組織図の管理など、人事管理機能も搭載

- 直感的で使いやすいインターフェース

人事労務データを一つのプラットフォームでシンプルに管理したい中堅企業におすすめです。

SmartHR

画像:「SmartHR」公式サイトより引用

入退社や社会保険の各種手続きをペーパーレス化し、従業員情報を一元管理します。給与計算機能も搭載しており、労務管理から明細発行までをシームレスに完結できる点が魅力です。

【ポイント】

- 入退社手続きや年末調整など、従業員とのやり取りがスムーズ

- 人事データベース(タレントマネジメント)としての機能が充実

- 他社の勤怠管理システムや給与計算システムとのAPI連携も豊富

まずは「入退社手続き」や「年末調整」のペーパーレス化から始めたい企業におすすめです。

PCAクラウド給与

画像:「PCAクラウド給与」公式サイトより引用

中堅・中小企業向けの基幹業務ソフトとして高い実績を持つPCAのクラウド給与システムです。インストール型(PCA給与DX)で培った豊富な機能をクラウドで利用でき、複雑な給与体系にも対応します。

【ポイント】

- インストール型と同等の豊富な機能と柔軟な設定が可能

- 会計、人事管理など他のPCAソフトとの連携に強い

- 手厚いサポート体制と高いセキュリティレベル

インストール型からの移行を検討している中堅企業におすすめです。

COMPANY

画像:「COMPANY」公式サイトより引用

大企業向けの統合型人事システム(ERP)です。給与計算だけでなく、人事管理、勤怠管理、タレントマネジメントなど、人事に必要なあらゆる機能を一つのパッケージで提供します。法改正への対応は標準機能として無償で提供される点が特徴です。

【ポイント】

- 大企業の複雑な人事制度・給与体系に対応できる柔軟性

- 法改正対応や機能追加が、追加費用なしで標準提供される

- 人事データを一元管理し、タレントマネジメントや経営分析に活用可能

人事関連の複数システムを一つに統合し、人事データを戦略的に活用したい企業におすすめです。

▼あわせて読みたい

年末調整は、従業員から各種申告書を回収し、1年間の所得税を精算する重要な業務です。こちらの記事では、年末調整の基本的な流れから、システムを活用した効率的な処理方法、よくある間違いとその対策まで詳しく解説しています。

5.市場シェアとデータで見る!本当に選ばれている給与計算ソフトは?

システム選定の際、「他社はどのようなシステムを使っているのか」という客観的なデータは、有力な判断材料の一つとなります。日本国内では具体的にどのような製品が選ばれているのか、見ていきましょう。

IT製品の市場調査を行うFitGap社のデータ(有効回答3,265件)によると、企業規模によって選ばれる製品に明確な傾向が見られるそうです。

- 中小企業(99人以下)

「奉行シリーズ」(12.33%)、「弥生シリーズ」(11.82%)が特に高いシェアを示す - 中堅企業(100~999人)

「奉行シリーズ」(14.4%)が引き続き強く、次いで「CCS給与計算」(9.1%)、「SmartHR」(5.7%)と続く - 大企業(1000人以上)

「CCS給与計算」(9.9%)、「COMPANYシリーズ」(8.2%)などが上位を占める

先ほど紹介した「おすすめ10選」は、こうした市場での実績も考慮しつつ、機能や連携性を比較したものです。

参照:FitGap「給与計算ソフトの市場調査とシェアTOP3製品を解説!」、Works Human Intelligence (2024)「統合人事システム「COMPANY」、ITRの調査レポートでERP市場 人事・給与業務分野シェア1位を4年連続獲得」

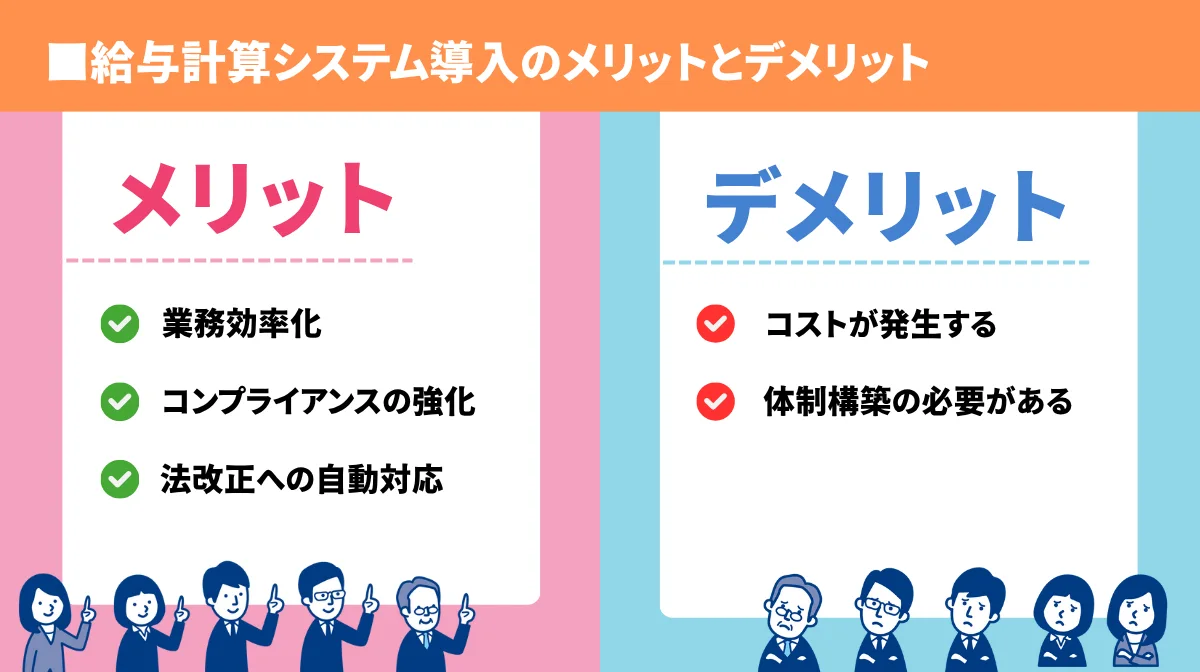

6.給与計算システム導入のメリットとデメリット

給与計算システムの導入は、メリットだけでなくデメリットも存在します。導入を決定する前に、これらの両面を正しく理解し、社内での準備を進めましょう。

メリット:業務効率化とコンプライアンス強化

システム導入のメリットをみていきましょう。

- 業務効率化

残業代や社会保険料の計算、給与明細の作成・配布といった手作業を大幅に削減できる - コンプライアンスの強化

システムを利用することで、計算ミスや手作業による転記ミスを防止できる - 法改正への自動対応

クラウド型システムであれば、頻繁な法改正や保険料率の変更にも自動で対応

デメリット:導入コストと運用体制の構築

デメリットは、以下の通りです。

- コストが発生する

クラウド型であれば月額のランニングコスト、インストール型であれば高額な初期費用が必要 - 体制構築の必要がある

「導入時の初期設定」や「従業員への周知」、「運用ルールの策定」といった体制構築が必要

■即戦力ドライバーをお探しですか?

カラフルエージェント ドライバーなら、面接調整から条件交渉まで採用活動を代行。運転手・ドライバーに特化した豊富な登録者の中から、貴社に最適な人材をスピーディーにご紹介します。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

7.給与計算システムに関するよくある質問(FAQ)

ここでは、給与計算システムの導入について、人事・総務担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。不安や疑問の解消にお役立てください。

Q. 導入までにかかる期間は?

A. システムや企業の規模によって大きく異なります。

機能がシンプルなクラウド型システムの場合、最短で数日~1週間程度で利用開始できることもあります。

一方、中堅・大企業向けのERP統合型や、カスタマイズが必要なインストール型の場合、業務フローのヒアリングや初期設定に時間がかかり、導入までに数ヶ月単位(3ヶ月~半年程度)を要することも珍しくありません。

余裕を持ったスケジュールで選定を始めることが重要です。

Q. セキュリティは安全ですか?

A. セキュリティレベルはシステムごとに異なるため、導入前に必ず確認しておきましょう。

給与情報は、従業員の個人情報の中でも最も機密性が高い情報の一つです。導入前に、以下のセキュリティ要件を必ず確認しておきましょう。

- 「プライバシーマーク」などの第三者認証を取得しているか

- 通信の暗号化(SSL/TLS)は対応しているか

- データのバックアップ体制がどうなっているか

信頼できるベンダーを選ぶことが、情報漏洩リスクの回避につながります。

Q. Excelでの管理はもう限界ですか?

A. 従業員が数名程度であればExcelでの管理も可能かもしれませんが、推奨はできません。

Excelでの管理も不可能ではありませんが、計算式の崩れや手入力ミス、属人化といったリスクは常につきまといます。特に、残業代や社会保険料の誤計算は、法令違反や従業員とのトラブルにつながりかねません。

そのため、安定運用を目指すなら、システム導入を検討することをおすすめします。

従業員数が10名を超えてきたら、コンプライアンス遵守と業務効率化の観点から、システムの導入を検討しましょう。

▼あわせて読みたい

給与計算システムを利用すれば、源泉徴収票の作成も可能です。こちらの記事では、源泉徴収票の見方や記載内容の意味、企業として知っておくべき発行義務・保管ルールなど、実務に役立つ情報を網羅的に解説します。

8.給与計算システムは「経営基盤」を支える存在

給与計算システムは、単に給与計算を楽にするためのツールではありません。企業のコンプライアンスを支え、毎月の正確な給与支払いを通じて従業員との信頼関係を維持するための、重要な経営インフラです。

本記事を参考に、自社の規模や業務フロー、既存システムとの連携性、そして将来的な法改正対応を見据え、長期的に信頼できるシステムを選んでください。

正確で効率的な給与計算の仕組みを整えることは、従業員が安心して働ける環境づくりの第一歩です。システムの導入を通じて、より健全で信頼される組織運営を実現していきましょう。

▼あわせて読みたい

給与計算システムの導入と同時に見直したいのが、入社手続きの効率化です。こちらの記事では、デジタル化によって入社手続きをスムーズに進める方法や、必要書類の一覧、手続きの流れと注意点について詳しく解説しています。

■給与計算システム導入後の運用も安心サポート

給与計算システムは導入して終わりではありません。カラフルエージェント ドライバーでは、給与計算実務に精通した人材のご紹介も可能です。貴社の組織運営を長期的にサポートいたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら