運送業界では、長時間の運転や不規則な勤務形態、厳しい納期など、ドライバー特有のストレス要因が存在します。2024年の労働時間規制強化に伴い、ドライバーの心身の健康管理はより一層重要性を増しています。

本記事では、ドライバーのメンタルヘルス対策について、具体的な施策から職場復帰支援まで、人事担当者向けに詳しく解説します。

- ドライバー特有のストレス要因とその影響、およびメンタルヘルス管理の重要性

- 不調のサインの具体的な見分け方と、四つのケアを活用した効果的な対策方法

- メンタルヘルス不調者への適切な対応と、職場復帰支援プログラムの具体的な進め方

1.ドライバーのメンタルヘルス管理が重要な理由

ドライバーのメンタルヘルス管理は、労働安全衛生法の要請や2024年問題への対応だけでなく、事故防止や生産性向上の観点からも重要です。企業の持続的な成長のために、適切な対策が求められています。以下で重要性について詳しく解説します。

ドライバーのメンタルヘルス管理が重要な理由

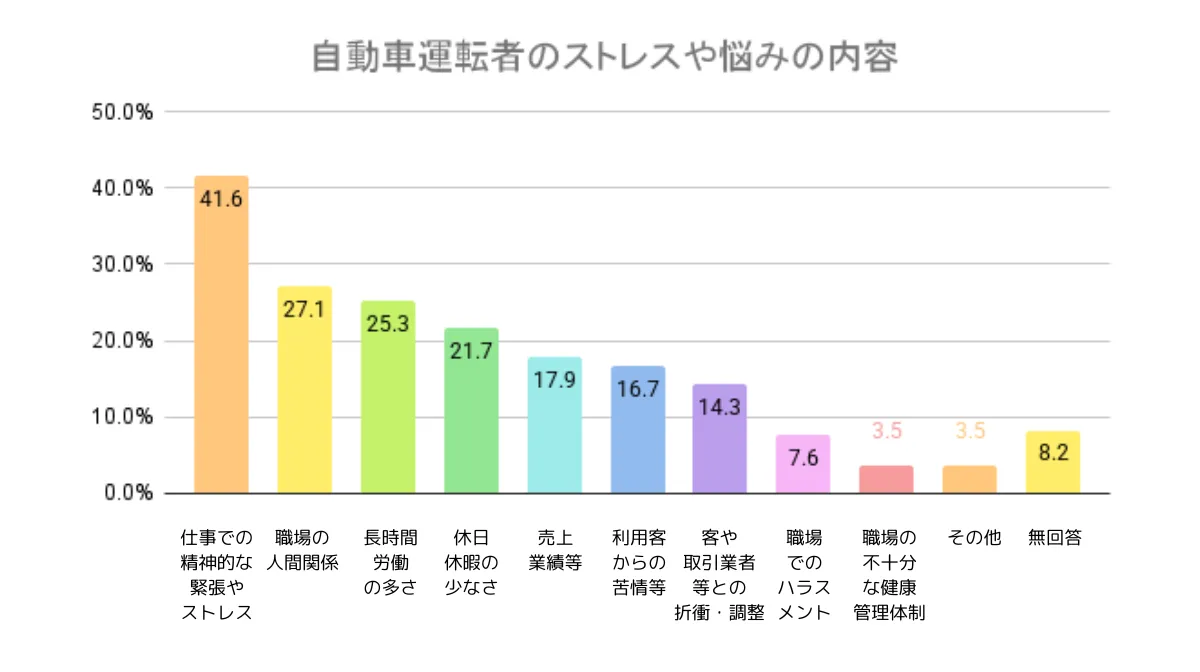

近年、精神障害を理由とする労災支給件数は増加傾向にあります。とりわけ運送業界には、業界特有のストレス要因もあり、ドライバーのメンタルヘルスが損なわれがちです。

ドライバーのメンタルヘルス不調は、本人のやる気や心身の健康を損なうだけでなく、企業にとっても労働生産性の低下や、事故などのトラブルにつながります。

このような点から、ドライバーの健康管理・ストレス管理は企業にとって重要な課題となっています。また、ドライバーのメンタルヘルス管理が求められる理由には、社会的背景もあります。

2015年12月、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐため、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が導入・義務化されました。対象となる事業所は今後拡大される見込みです。メンタルヘルス管理は、こうした法律上の義務の順守にもつながります。

加えて、運送業界では、労働時間の規制による人手不足の問題(いわゆる2024年問題)が生じています。この状況から、自社ドライバーにおける心身の健康を管理して維持し、休職や離職を防ぐ必要性が増しています。健康診断に基づく健康管理だけではなく、メンタルの不調も把握しなければなりません。

運送業界特有のストレス要因とその影響

ドライバー業務における、運送業界特有の疲労やストレスとしては、以下のような要因が挙げられます。

- 長距離運転

- 時間やノルマに追われるプレッシャー

- 荷主からのクレーム

- 規則の順守 など

運転中は事故を起こさないよう、常に安全運転に気を使わなくてはならず、悪天候や渋滞などになれば、より一層疲労は強まります。

勤務時間が不規則であったり荷待ち待機が長引いたりすれば、ストレスはさらに蓄積されていくはずです。そうして心身ともに疲弊すると、事故を起こすリスクが高まってしまいます。

メンタルヘルス対策の重要性と企業への影響

メンタル不調による心身の不調は、集中力や注意力の低下をもたらします。ドライバーがそのような不調に陥れば仕事への意欲や体力が低下し、長引くと病気やケガの原因になりかねません。

これは企業にとっても、労働力の減少につながります。万一ドライバーが事故を起こしてしまうと、ドライバー個人の不調にとどまらず、周囲に多大な迷惑をかけてしまう恐れもあります。

そうした事態は、賠償問題や企業イメージの低下を引き起こすなど、企業への影響も甚大です。メンタルヘルス対策をしっかりと行うことで、ドライバーと企業の双方を守る必要があります。

2.ドライバーのストレスサインを見逃さないポイント

ストレスのサインは、心や身体にさまざまな形で現れ、その現れ方は人それぞれ違います。そのため、ストレスサインに気付くのは難しい場合もあります。

とはいえ、以下に示すような特徴をしっかり把握し、日頃から注意しておけば、小さなサインに気付くことは十分に可能です。

業務中に現れやすい不調のサイン

- 運転中の集中力が落ち、注意力が散漫になっている

- 感情的になりやすく、イライラしたり、落ち込んだりすることが多くなる

- 首や背中の張り、肩こり、腰痛など、肉体的なこわばりが強くなってくる

- 睡眠不足に陥り、業務中に眠気が襲ってくる

- ミスをしたり、物忘れしたりすることが増えている

コミュニケーションの変化に注目する

- 感情的になることが多くなり、トラブル・もめ事などが増えた

- 人付き合いを避けて、一人で過ごすことが多くなっている

- 表情の変化が少なくなってきている

- あまり笑わなくなった

- 独り言や、ため息が増えている

3.効果的なメンタルヘルスケアの具体策

メンタルヘルスケアの具体的な対策として、厚生労働省の「職場における心の健康づくり」では4つのケアが示されています。これらをベースに時間管理やストレスチェックを進めましょう。

| セルフケア | ストレスチェックなどを活用し、従業員が自分のストレスの状態を把握する |

| ラインによるケア | 管理監督者が、従業員の不調や職場環境の問題点を把握し、行動する。従業員の不調に気が付いたら、話を聞いたり相談に応じたりする |

| 事業場内産業保健スタッフ等によるケア | 産業医や保健師など、専門的な知識を有するスタッフにより、具体的なヘルスケアの実施を企画・支援してもらう |

| 事業場外資源によるケア | 外部の専門機関を利用し、従業員の相談窓口を用意したり、外部の専門家にメンタルヘルスケアの支援を求めたりする |

労働時間と休憩時間の適切な管理方法

トラック運転者の改善基準告示の改正により、2024年4月1日からドライバー業務の上限規制が適用となりました。これを受けて、ドライバーの労働時間・休憩時間を、改めて適切に管理する必要が生じています。

運送業界でもDXが進み、労働時間や休憩時間の管理は運送管理システムを通じて行うのがメインとなっています。

また、ドラレコやデジタコを組み合わせての導入で、運行状況をデータ化すると管理が容易です。また、クラウド型の運輸統合管理システムを取り入れることで、複数の営業所の運行管理もできます。

ストレスチェックの実施と活用方法

ストレスチェックは、事業者の側で実施体制をつくり、医師や保健師の監修を受けることで実施できます。事業者だけでストレスチェックを行うのが難しい場合は、外部機関プログラムを利用して実施することも可能です。

ストレスチェックにより、従業員がそれぞれ自分の状態を把握できたり、職場ごとにストレスの集団分析などが可能になったりします。

また、職場環境における問題点が把握できれば、その解決により職場環境の向上につなげられます。

職場環境の改善ポイント

職場のメンタルヘルス対策としては、良好な人間関係を築き、育むことが効果的です。人間関係の作り方は、互いの地位や立場によって異なります。上司と部下、先輩と後輩などの上下関係では、上司や先輩が部下や後輩の様子を見る、という意識で接する必要があります。

他方、同僚・同期といった横同士の人間関係では、対等で健全な関係を意識したコミュニケーションが大事です。職場環境の具体的な改善方法としては、コミュニケーションの場を用意することが有効です。休憩所などを心地よく利用できるよう、窓や照明を工夫したり、無料の飲料を設置したり、植物を育てたりしてみましょう。

ダーツや卓球などで社内コミュニティーを活性化させる、職場で猫を飼ってみんなで世話をする、といった事例もあります。仮眠室やリラクゼーションルームを設置し、従業員へのホスピタリティを充実させるのも手です。

4.メンタルヘルス不調者への対応

この章では、メンタルヘルス不調を抱える従業員への適切な対応方法について説明します。不調に気づいた際の声かけや傾聴の重要性、また産業医との連携など、具体的な支援の進め方を解説。心身の健康に関わる繊細な問題だけに、専門家を交えた丁寧なケアの必要性を強調しています。

初期対応の重要性と具体的な声かけ方法

メンタル不調がひどくなると、うつ病やパニック障害など、精神疾患を引き起こす恐れがあります。精神疾患は、発症してしまうと完治が難しく、休職してしまえば職場復帰も困難になりかねません。

メンタルヘルスの初期対応は、そうした事態を防ぐためにも非常に重要です。具体的な声かけ方法としては、注意や叱責と受け取られないよう「元気ないね」「調子はどうかな」などが無難です。

そして、眠れない、食欲がない、イライラする、など本人が自覚している不調内容を聴きましょう。肝心なのは、安易に相手を励ましたり否定したりせず、じっくりと話を聴き続けることです。その上で、産業医との連携や職場改善、配置転換といった手段を検討します。

産業医との連携タイミングと方法

産業医と連携するタイミングは、従業員のメンタル不調が続いている、または本人から直接不調の相談をされた時などです。メンタルチェックで高ストレスと判定された時も適切と考えられます。

産業医との連携方法としては、下記の取り組みが挙げられます。

- メンタルヘルス対策の企画を立案してもらう

- 研修会を開いてもらう

- カウンセリングを依頼して直接面談を行ってもらう など

職場復帰支援プログラムの作り方

メンタルヘルス不調により従業員が休職した場合には、職場復帰が円滑にできるよう、職場復帰支援プログラムを策定しておくことが必要です。

そのためには、産業医などの助言を受け、事業所に合ったプログラムを策定しなければなりません。プログラム作成にあたっては、産業保健総合支援センターの支援も受けられます。

厚生労働省の手引きによる職場復帰支援の流れは5つのステップに分けられており、以下でその概要を解説します。

| ①病気休業開始および休業中のケア | 従業員の病気休業診断書が事業所に提出されたら、事業所は休業する従業員に、必要な手続きや職場復帰への手順を説明する |

| ②主治医による職場復帰可能の判断 | 従業員の職場復帰の意思表示と、主治医による復職診断書。それらを産業医とともに精査し、職場復帰が可能かの判断をする |

| ③職場復帰の可否の判断および職場復帰支援プランの作成 | 休業している従業員の健康状態と、職場復帰の意思。そして主治医の診断と、産業医の判断。それらの情報を総合し、職場復帰日などを検討する |

| ④最終的な職場復帰の決定 | 従業員の健康状態の最終確認。職場復帰にあたって、労働環境も問題ないか判断をし、最終的な職場復帰の決定を行う |

| ⑤職場復帰後のフォローアップ | 病気が再発しないか、勤務状況はどうか、治療状況はどうか、また、職場環境の改善の必要性はあるか、管理監督者や同僚への配慮は大丈夫か、こうしたフォローアップを、主治医や産業医と連携しながら継続する |

参考:心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き|厚生労働省

5.ドライバーのメンタルヘルスを守るために

ドライバーのメンタルヘルス管理は、個人の健康と企業の安全運営の双方に直結する重要な課題です。日常的なストレスチェックや適切な労務管理に加え、不調のサインを見逃さない細やかな観察が必要です。

また、産業医との連携や職場環境の改善など、組織全体での取り組みも欠かせません。継続的なケアと迅速な対応により、ドライバーが安心して働ける職場づくりを進めることが、企業の持続的な発展につながります。

▼関連記事

下記の記事では、ストレスチェック制度の義務化要件から実施手順、サービス選びまで、人事担当者のための実践的な運用ガイドを解説しています。従業員のメンタルヘルス保護のためにも併せて参考にしてください。