企業の成長と発展に不可欠な管理職の育成。しかし、効果的な管理職研修を設計・実施することは容易ではありません。

本記事では、管理職研修の目的から設計・実施の5つのステップ、押さえるべき重要テーマ、成功事例まで、失敗しない管理職研修の全体像を解説します。

組織を変える人材育成の道筋を、体系的かつ実践的に学んでいきましょう。

- 管理職研修が組織にもたらす効果と失敗しない研修設計の5つのステップ

- 管理職研修で必ず押さえるべき4つの重要テーマとその実践方法

- 研修を一過性で終わらせない効果測定とフォローアップの具体的方法

1.管理職研修とは?その目的と重要性を理解する

企業の成長と発展には、現場を束ねる管理職の存在が不可欠です。管理職研修は単なるスキルアップの場ではなく、組織全体の生産性向上と企業文化の醸成につながる重要な施策です。まずは基本概念から理解していきましょう。

管理職に求められる役割と能力

管理職は組織の中で経営層と現場をつなぐ重要な架け橋として機能します。一般的に管理職とは、チームや部署を指揮し、目標達成のために組織を管理するポジションを指します。

企業によって定義は異なりますが、係長から部長クラスまでを管理職と位置づけることが多く、「マネージャー」と呼ぶこともあります。

管理職には「各課・部署の責任者としての監督」「部下の人事考課」「経営層と連携した意思決定への参画」「上下の情報伝達」などの役割があります。

管理職に求められる能力

- マネジメント

マネジメントは組織の目標達成のために計画し、資源を配分し、進捗を管理する能力 - リーダーシップ

リーダーシップはビジョンを示し、チームをまとめ、困難な状況でも前に進む力を引き出す能力 - 部下育成

部下育成は、個々の能力を見極め、適切な指導とフィードバックを通じて成長を促進する能力

これらはいずれも適切な研修と経験を通じて後天的に身につけることができます。

▼部下の育成においては、コーチングスキルや1on1も重要

以下の記事では、ドライバーの育成に必要なコーチングスキルを、基礎から実践まで解説しています。事故率低下や離職率改善などの具体的な成功事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

管理職研修が組織にもたらす5つの効果

適切に設計された管理職研修は、組織に多大な効果をもたらします。

①経営戦略の現場への浸透

- 管理職が経営ビジョンや戦略を理解し、行動計画に落とし込む

- 全社戦略と現場活動の一貫性が高まる

- 組織全体が同じ方向に進むようになる

②組織全体の生産性向上

- 適切なリソース配分の実現

- 効率的な業務プロセスの設計

- 効果的な会議運営スキルの習得

- チーム全体の無駄の削減

③人材育成と定着率の向上

- コーチングスキルの習得

- 適切なフィードバック手法の実践

- 部下の成長を促進する環境の整備

- 社員エンゲージメントと定着率の向上

④チームの課題解決力強化

- 問題分析能力の向上

- 効果的な意思決定プロセスの習得

- 困難な状況への適切な対応力の獲得

⑤組織内コミュニケーションの活性化

- 部門間連携の促進

- 情報共有の円滑化

- 組織全体の一体感の醸成

▼社員エンゲージメントと定着率の向上のために

具体的な施策として、効果的なオンボーディングやエンゲージメントサーベイの活用も考えられます。詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてくだい。

中小企業こそ管理職研修が必要な理由

「中小企業には管理職研修は贅沢では?」という疑問を持つ経営者も少なくありませんが、実際には中小企業こそ管理職研修の恩恵を受けやすい環境にあります。

一人の管理職が変わることで、部署全体の生産性や雰囲気が一変することも少なくありません。また、中小企業は限られた人材で最大の成果を出す必要があります。

採用コストが高騰する中、新たな人材を確保するよりも、現有の人材の能力を最大化する方が効率的です。

管理職研修を通じて、マネジメント層のスキルとマインドを向上させることで、全社員の生産性を高めることができます。

さらに、中小企業は環境変化への対応力を高める必要があります。昨今のビジネス環境は激しく変化し、不確実性に満ちています。変化に敏感に対応できる管理職の存在が、企業の持続的成長に重要な役割を果たします。

▼現有の人材の能力を最大化のために

今いる人材を最大限活かすには、戦略的なタレントマネジメントやリスキリングの視点も有効です。以下の記事をぜひ参考にしてください。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

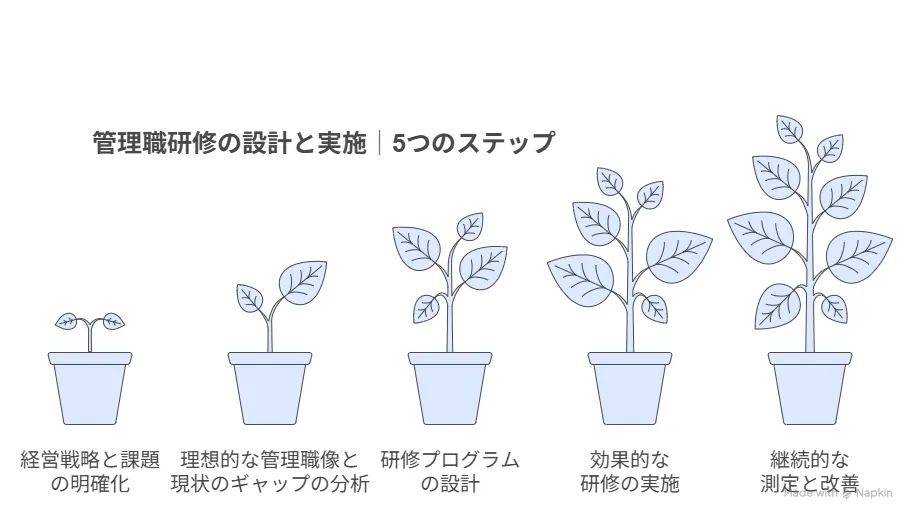

2.失敗しない管理職研修の設計と実施|5つのステップ

管理職研修を効果的に行うためには、体系的なアプローチが欠かせません。ここでは、計画から実施、評価に至るまでの5つのステップを詳しく解説します。それぞれのステップを丁寧に踏むことで、研修の成功確率が高まります。

ステップ1:自社の経営戦略と課題を明確にする

管理職研修の設計において最初に行うべきことは、自社の経営戦略と課題の明確化です。研修は単独で存在するものではなく、経営ビジョンや中長期計画と連動してこそ意味を持ちます。

経営層との対話を通じて、「当社が目指すべき方向性は何か」「そのために管理職に求める役割は何か」を明確にすることから始めましょう。

経営層とのインタビューや戦略文書のレビューを通じて、経営課題と管理職育成の関連性を把握できます。

また、自社の管理職に期待する役割の定義も重要です。「管理職」という言葉の解釈は企業によって異なるため、自社における管理職の定義と範囲を明確にする必要があります。

例えば、「課の目標達成に責任を持ち、部下の育成を通じて組織能力を高める存在」といった具体的な役割定義を行います。

さらに、現状の課題や弱みを特定するため、管理職へのインタビューや360度評価、社員満足度調査などのデータを活用します。

これらの情報収集と分析を通じて、研修が解決すべき明確な問題意識を持つことが成功への第一歩です。

▼360度評価と社員満足度調査について

360度評価について詳しく解説!社員満足度調査にエンゲージメントサーベイは効果的です。以下の記事をぜひご活用ください。

ステップ2:理想的な管理職像と現状のギャップを分析する

理想的な管理職像を具体的に定義することは、効果的な研修設計の基盤となります。管理職の能力は「行動・スキル・マインド」の3層構造で捉えると整理しやすくなります。

- 行動…外部から観察できる具体的な振る舞い

- スキル…行動を支える知識や技術

- マインド…基盤となる価値観や信念

例えば、「部下の話を最後まで聞く」という行動の背景には「傾聴スキル」があり、さらにその根底には「部下を尊重するマインド」があります。

理想像が定まったら、現状の管理職がどの程度その要件を満たしているかを客観的に評価します。複数の手法を組み合わせると実態が把握しやすくなります。

- スキルチェックシートでの自己評価

- 上司や部下からの多面評価

- 外部アセスメントツールの活用 など

定量的なデータだけでなく、日常の観察や面談からの定性的情報も併せて収集することで、より立体的な現状把握が可能です。こうして得られた理想像と現状のギャップから、研修テーマを導き出します。

ギャップ分析の結果、「戦略思考が弱い」「フィードバックスキルが不足している」などの具体的な課題が浮かび上がり、それが研修プログラム設計の土台となります。

ステップ3:研修プログラムを設計する

効果的な研修プログラムの設計には、短期・中期・長期の目標設定が不可欠です。それぞれの項目について段階的な成果を設定します。

- 短期目標…研修直後に達成すべき知識やスキルの習得

- 中期目標…3~6か月後に見られるべき行動変容

- 長期目標…1年以上先の組織パフォーマンス向上

具体的かつ測定可能な目標を設定することで、後の効果測定がスムーズになるだけでなく、参加者自身の明確な学習指針になります。

OJTとOFF-JTの適切な組み合わせも重要な要素です。座学による知識インプット(OFF-JT)と実務での実践(OJT)は相互補完的な関係にあり、両方をバランスよく取り入れることで学習効果が高まります。

例えば、コーチングスキルを学ぶ研修(OFF-JT)の後に、実際の部下との対話で試してみる機会(OJT)を設け、その経験を次の研修で振り返るといったサイクルを作ります。

中小企業では特に、日常業務と切り離せない研修設計が求められます。また、研修内容の優先順位付けも欠かせません。

限られた時間とリソースの中で最大の効果を得るためには、前ステップで特定した課題の中から、事業への影響度が高く、比較的短期間で改善可能なものから着手するのが効果的です。

ステップ4:効果的な研修を実施する

研修の成功には、経営層のコミットメントが不可欠です。研修が「お飾り」や「形式的なもの」と見なされないためには、経営層自身が研修の重要性を理解し、積極的に関与する姿勢を示すことが重要です。

●コミットメントの具体例

- 研修の冒頭や締めくくりに経営層からメッセージを伝える

- 研修の一部に経営層自身が講師として参加する

- 研修後の成果発表会に出席して講評する など

経営層が「この研修は会社の将来にとって重要な投資である」というメッセージを明確に発信することで、参加者のモチベーションと研修の位置づけが大きく変わります。

管理職の主体的な参加を促す工夫も成功の鍵です。「やらされ感」のある研修では効果が限定的になりがちです。

研修の目的と意義を事前に丁寧に説明する、研修内容の一部を参加者自身が選択できるようにする、自社の実際の課題を研修の題材として取り上げるなどの工夫が有効です。

また、長期的な学習環境の整備も重要な視点です。一回の研修で行動変容が定着することは稀であり、継続的な学習と実践の機会が必要です。

研修後のフォローアップセッションの設定、オンラインでの学習コンテンツの提供などを通じて、研修を「点」ではなく「線」として捉えた環境づくりが重要です。

ステップ5:効果測定と継続的な改善を行う

研修の効果を適切に測定することは、投資対効果を示すだけでなく、プログラムの継続的改善に不可欠です。定量的・定性的な効果測定の方法を組み合わせて多角的に評価しましょう。

- 定量的指標

・研修前後のスキルチェックの変化

・1on1ミーティングの実施回数増加

・部下の満足度やエンゲージメントスコアの向上

・離職率の低下 など

- 定性的指標

・管理職自身の行動変容に関する自己評価

・部下や上司からの変化に関するフィードバック

・具体的な成功事例の収集 など

効果測定の時期も重要で、研修直後、3か月後、6か月後など複数のタイミングで測定することで、学びの定着度や持続性を確認できます。

フォローアップとアウトプットの機会創出も効果を高める要素です。多くの研修が「学びっぱなし」で終わり、実務への応用に至らないことが課題となっています。

これを防ぐためには、研修後の定期的なフォローアップセッションの開催、実践した内容を共有するコミュニティの形成、成功事例の発表会の実施などが効果的です。

また、PDCA循環による継続的な改善も忘れてはならないポイントです。効果測定の結果や参加者のフィードバックを基に、常にプログラムを改善していくことが重要です。

▼研修効果を継続させる

研修効果を持続させるためには、MBO(目標管理制度)のような仕組みと連動させることもおすすめです。

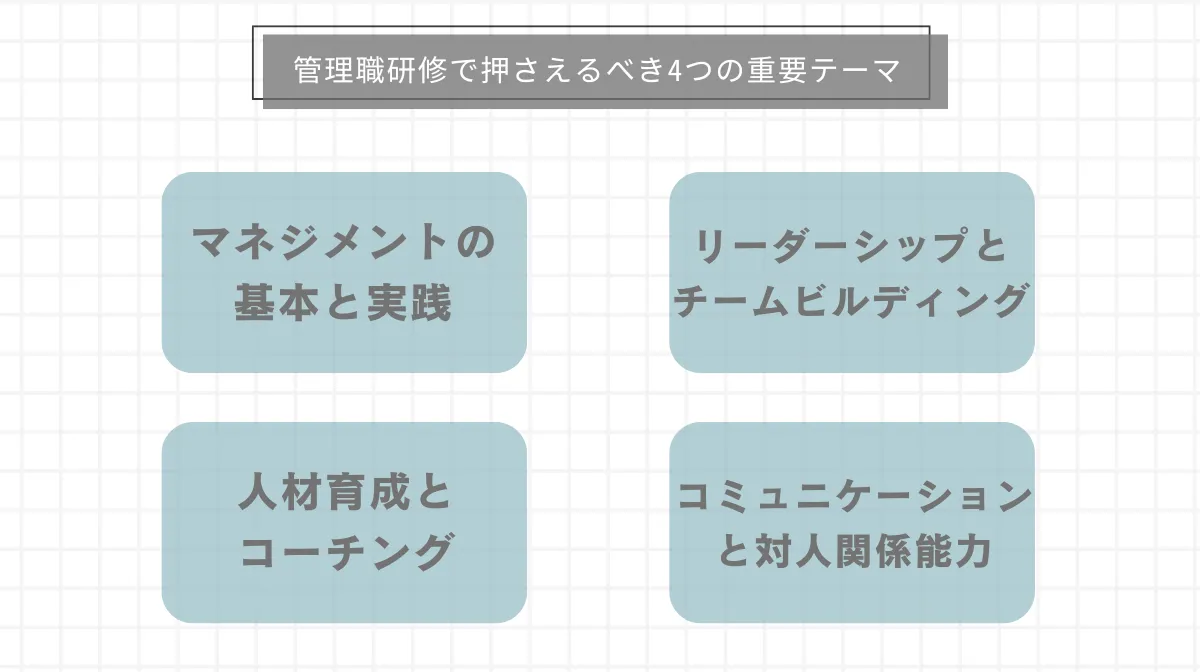

3.管理職研修で押さえるべき4つの重要テーマ

管理職に必要なスキルは多岐にわたりますが、どのような企業にも共通して重要となる基本テーマがあります。ここでは、管理職研修に必須の4つのテーマについて、その要点と効果的な学習アプローチを解説します。

①マネジメントの基本と実践

効果的なマネジメントの基盤となるのがPDCAサイクルの適切な運用です。Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)のサイクルを回すことで、組織的かつ継続的な成果創出が可能になります。

多くの管理職はこのサイクルの「計画」と「評価」の部分が弱い傾向にあります。特に計画段階では、目標設定の具体性や測定可能性が不十分なことが多く、後の評価を難しくしています。

研修では、SMART原則に基づいた目標設定の方法や、定性的な目標を定量化するテクニックを学ぶことが有効です。

目標設定と進捗管理の手法も重要なトピックです。目標を設定しただけでは成果は生まれず、適切な進捗管理が不可欠です。

●進捗管理の具体例

- 定期的なレビュー会議の設定

- 進捗状況の可視化ツールの活用

- プロジェクト管理手法の導入 など

特に重要なのは、問題の早期発見と対応です。研修では、「予防的進捗管理」の考え方を学び、潜在的なリスクを前もって特定し対策を講じる習慣づけを行うことが効果的です。

また、効果的な会議運営とタイムマネジメントも管理職にとって欠かせないスキルであり、これらを体系的に学ぶことで日々の業務効率が大きく向上します。

②リーダーシップとチームビルディング

効果的なリーダーシップ発揮には、状況に応じたスタイルの使い分けが重要です。指示型、コーチング型、支援型、委任型など状況やフォロワーの成熟度に応じて適切なスタイルを選択する必要があります。

研修では、自分の得意なリーダーシップスタイルを認識した上で、状況に応じて柔軟に使い分ける能力を養います。

チームの成長段階に合わせた関わり方も重要なポイントです。チームは形成期、混乱期、統一期、機能期という発達段階を経ることが多く、各段階でリーダーに求められる役割は異なります。

各段階での求められる役割

- 形成期…方向性の提示と安心感の醸成

- 混乱期…建設的な対立の促進と調整

- 統一期…チームの一体感強化

- 機能期…権限委譲と自律性の促進

研修では、自分のチームがどの段階にあるかを診断する方法と、各段階に適した働きかけを学びます。

多様なメンバーの強みを活かす方法も現代の管理職には不可欠なスキルです。

年齢、性別、文化的背景、職歴、思考スタイルなど、さまざまな多様性を持つメンバーで構成されるチームをリードするには、個々の強みと特性を理解し、それを活かす環境づくりが重要です。

また、チーム内に心理的安全性を構築し、メンバー全員が自由に意見を表明できる風土づくりについても理解を深めます。

③人材育成とコーチング

効果的な1on1ミーティングは、部下育成の中核となる実践です。単なる業務報告の場ではなく、部下の成長と信頼関係構築のための貴重な機会と捉えるべきです。

●1on1ミーティング研修の概要

- 1on1の目的設定(業務進捗確認、キャリア開発、関係構築など)

- 積極的傾聴のスキル

- 建設的なフィードバックの提供方法 など

定期的かつ一貫した1on1の実施は、部下のエンゲージメント向上と成長加速に大きく貢献します。

特に重要なのは、「話す」より「聴く」ことを優先する姿勢です。理想的には、ミーティング時間の70%以上を部下の話を聴くことに使うことが推奨されます。

フィードバックの与え方も重要なスキルです。適切なフィードバックは部下の成長を促進しますが、不適切なフィードバックはモチベーション低下や信頼関係の毀損を招きかねません。

●フィートバック研修の概要

- 具体的な行動に焦点を当てた客観的フィードバック

- ポジティブフィードバックとコレクティブフィードバックのバランス

- 適切なタイミングと場所の選択

- フィードバック後のフォローアップ など

また、育成計画の作成と実行も管理職の重要な役割です。部下一人ひとりの特性やキャリア志向を理解し、個別の育成計画を立案・実行することで、組織と個人の成長を同時に実現できます。

④コミュニケーションと対人関係能力

職場のコミュニケーション活性化は、組織の生産性と創造性の基盤となります。閉鎖的で一方通行のコミュニケーションが行われる職場では、アイデアの共有や問題の早期発見が難しくなります。

●コミュニケーション研修の概要

- オープンなコミュニケーション文化の醸成方法

- 定期的な対話の機会の設定

- 非公式コミュニケーションの促進

- デジタルツールの適切な活用方法 など

部門間連携の促進も現代の組織では重要な課題です。サイロ化(部門の壁)は情報共有の妨げとなり、組織全体の効率低下や機会損失を招きます。

●部門間連携研修の概要

- クロスファンクショナルな協働の場の設計と運営

- 部門間の定期的な情報交換の仕組み構築

- 共通目標設定による連携意識の醸成 など

管理職には自部門の最適化だけでなく、組織全体の最適化を考える視点が求められます。そのためには、他部門のニーズや制約を理解し、Win-Winの関係構築を目指す姿勢が不可欠です。

コンフリクト解決のテクニックも管理職に必要なスキルです。対立や意見の不一致は組織において避けられないものであり、適切に管理すれば創造的な解決策を生み出す源泉ともなります。

▼職場のコミュニケーションを活発に

良好なコミュニケーションのためにはラポールの形成が重要です。以下の記事では、ラポールについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

4.管理職研修の成功事例と効果的なプログラム例

理論だけでなく実践事例を学ぶことで、管理職研修の具体的なイメージが湧きます。ここでは、実際に成功を収めた企業の事例と、効果的なプログラム設計のポイントを紹介します。自社の状況に合わせてアレンジして活用しましょう。

TOPPAN株式会社の管理職研修事例

TOPPAN株式会社のエレクトロニクス事業部門では、世代交代に伴い年上部下とのコミュニケーションに悩む管理職が増加していました。

この課題に対し、管理職同士が悩みを共有し学び合うワークショップ形式の相互学習プログラムを実施。チームリーダー約200名を対象に、オンラインで2日間の研修を行いました。

事前課題として各自の経験や想定される課題を考えてもらい、研修では基本的な知識のインプットと実践的なディスカッションを組み合わせました。

研修を通じて受講者は自身のコミュニケーション方法に自信を持ち、年上部下に限らず全ての部下との関わり方に活かせる具体的なヒントを得ることができました。

参考:LDcube|事例6:TOPPAN株式会社|年上の部下への接し方のヒントを得て自分らしいマネジメントへの意欲向上

学校法人 山脇学園の管理職研修事例

学校法人山脇学園中学校・高等学校では、「自走する生徒を育てる」というテーマを掲げる中、管理職のマネジメント意識と管理職候補の主体性強化が課題でした。

学年部長向けにはアセスメントを組み入れた課題解決型リーダー育成研修を実施。管理職候補には、eラーニングと集合研修を組み合わせ、職場実践による経験学習を促すプログラムを提供しました。

研修後、学年部長たちは互いに弱みを共有し助け合うようになり、中堅教員の主体性とリーダーシップも向上。

また研修体系の充実が採用における魅力となり、面接時に志望理由として挙げる教員候補者も現れるなど、多面的な効果が得られました。

参考:LDcube|事例2:学校法人 山脇学園 山脇学園中学校・高等学校|管理職同士の距離が縮まり主体性も向上

部課長100名へのコーチング導入事例

パナソニック インダストリー株式会社では、約1万人以上の従業員を抱える中、「人こそが財産」という創業者の考えに基づき、部長・課長100名を対象とした1対1のコーチング支援を導入しました。

この施策は、従来の「教えるマネジメント」ではなく、「引き出すマネジメント」を目指したもので、管理職一人ひとりに寄り添った支援を実現。

対象者募集時には事前告知と説明会を丁寧に行い、わずか1日で定員100名の応募が殺到するほどの反響がありました。

コーチングは1年間継続して実施され、管理職自身の行動変容からチームのパフォーマンス向上へと波及する効果が報告されています。

組織のパフォーマンスを左右する「キーポジション」である管理職の活性化が、チーム全体の活性化につながった好例です。

参考:mento|部課長100名へのコーチング導入。リーダーが率先して生き生きと働く組織へ

5.管理職研修で陥りやすい落とし穴と解決策

どれほど入念に計画しても、管理職研修には様々な障壁が立ちはだかります。ここでは、多くの企業が直面する典型的な問題とその解決策を解説します。これらの落とし穴を事前に認識することで、より効果的な研修を実現できるでしょう。

研修内容が現場と乖離してしまう問題

管理職研修でよく見られる問題の一つが、研修内容と現場の実態との乖離です。理論的には優れた内容でも、実務での適用が難しければ、研修効果は限定的になります。

この問題は、研修設計者が現場の実態を十分に把握していない場合や、外部研修をそのまま導入する場合に特に起こりやすいです。

発生原因としては、ニーズ調査の不足、現場管理職の研修設計への不参加、過度に一般化された内容への依存などが挙げられます。

事前のニーズ調査の重要性はここにあります。研修設計の前に、管理職自身へのインタビューや現場観察を通じて、実際の課題やニーズを把握することが不可欠です。

また、研修プログラム設計の段階から現場の管理職を参画させ、内容の妥当性や実用性を検証してもらうことも効果的です。

実務に即した演習とケーススタディの取り入れ方も重要です。一般的な事例よりも、自社の実際の課題に基づくケーススタディの方が学習効果は高まります。

例えば、「部下との対立」「難しい顧客との交渉」「プロジェクトの遅延対応」など、日常的に直面する状況を題材にしたロールプレイや演習を取り入れることで、学びの実践性が高まります。

さらに、研修内容を現場で試す期間を設け、その結果を次回の研修で共有・分析する「アクションラーニング」の手法も効果的です。

一過性のイベントになってしまう課題

多くの研修が直面する課題が、「学びっぱなし」で終わり、実務での行動変容につながらないことです。

熱心に研修に参加しても、職場に戻ると日常業務に追われ、学んだことを実践する機会や余裕がないという現実があります。

また、組織文化や上司のマネジメントスタイルが研修内容と一致していない場合、学んだことを実践しにくい環境も生まれます。

行動変容を妨げる組織的要因

- 時間的余裕のなさ

- 失敗を許容しない文化

- 上司のサポート不足 など

これらの要因を軽減するためには、研修を単独のイベントではなく、組織開発の一環として位置づけることが重要です。

経営層のコミットメントを得て、研修で推奨される行動や考え方が組織全体で支持されるよう働きかけることが必要です。

継続的な学習環境の構築方法としては、「学習コミュニティ」の形成が効果的です。研修参加者同士が定期的に集まり、実践での成功事例や課題を共有し合う場を設けることで、学びが継続します。

また、オンラインのフォローアップコンテンツを提供したり、学んだことを実践する「行動宣言」を作成してもらったりすることも効果的です。

アウトプットの機会創出も重要で、研修で学んだことを実践した成果を発表する場を定期的に設けることで、取り組みの継続を促進できます。

経営層のコミットメント不足による問題

管理職研修の成功には経営層の理解と支援が不可欠ですが、しばしば「人材育成は大切だが、今は業績向上が優先」という理由で経営層の本気度が低下することがあります。

経営層のコミットメント不足は、予算削減、研修時間の確保の難しさ、研修後の実践サポートの欠如などの形で現れ、研修効果を大きく損なう要因となります。

経営課題としての位置づけの重要性を認識し、人材育成が中長期的な企業価値向上に直結することを経営層に理解してもらうことが重要です。

具体的には、業界の人材動向や競合他社の育成事例、過去の研修効果の定量的データなどを示しながら、人材育成の投資対効果を説明します。

経営層の巻き込み方と理解促進の方法

- 研修プログラムの設計段階から経営層の意見を取り入れる

- 経営戦略と研修目標の連動性を明確にする

- 経営層自身に研修の一部を担当してもらう など

また、研修の開始時と終了時に経営層からのメッセージを入れることで、参加者の意識も高まります。成果の可視化と報告の仕組みも重要です。

研修効果を定量的・定性的に測定し、経営会議などの場で定期的に報告することで、経営層の継続的な関心と支援を得ることができます。

特に、研修が実際のビジネス成果にどう寄与したかを具体的な数字や事例で示すことが効果的です。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

6.管理職研修を通じた組織変革の実現へ

管理職研修は単なるスキルアップの場ではなく、組織全体を変革する強力なレバレッジとなります。ここでは、これまでの内容を振り返りながら、管理職研修を成功に導く重要ポイントとこれからのステップについて解説します。

管理職研修を成功させるための3つのポイント

管理職研修を成功に導くためには、まず経営戦略との一貫性確保が不可欠です。研修内容は会社の経営ビジョンや中長期計画と密接に連動していなければなりません。

管理職は経営層と現場をつなぐ存在であり、経営戦略を理解した上で現場を導く役割を担います。したがって、研修内容は経営層が描く将来像や課題認識と整合性を持たせることが重要です。

また、研修設計の段階から経営層の参画を促し、「この研修は会社の将来にとって重要な投資である」というメッセージを明確に発信してもらうことで、参加者のモチベーションも高まります。

二つ目のポイントは、長期的視点での取り組みです。管理職の能力開発は一朝一夕で実現するものではなく、継続的な学習と実践の機会が必要です。

研修を単発のイベントとして捉えるのではなく、数か月から数年にわたる成長プログラムとして設計することが重要です。

段階的な目標設定、定期的なフォローアップ、実践の機会創出などを通じて、学びの定着を図りましょう。また、研修内容を定期的に見直し、経営環境や組織課題の変化に応じて柔軟に調整することも必要です。

三つ目のポイントは、実務への落とし込みとフォローアップです。いくら優れた研修内容でも、実務での実践につながらなければ意味がありません。

研修で学んだことをすぐに試せる「実践の場」を意図的に設定し、その成果を振り返る機会を提供することが重要です。

次のステップと実施に向けた準備

管理職研修の導入に向けて、まず具体的なアクションプランを策定しましょう。

現状分析→理想的な管理職像の定義→ギャップの特定→優先課題の選定

この過程では、経営層へのインタビュー、現場管理職の声の収集、社員満足度調査の分析など、多面的な情報収集が重要です。

特に「なぜこの研修が必要なのか」という目的意識を明確にし、組織全体で共有することがポイントです。

リソースの確保と体制づくりも成功の鍵となります。研修予算、場所、時間の確保はもちろん、研修実施を支える体制構築も重要です。

人事部門だけでなく、現場の協力も得ながら、研修の計画・実施・フォローアップまでを一貫して担当するチームを編成することが望ましいでしょう。

また、研修参加者の上司に対しても、研修の目的や期待される効果を伝え、参加者の実践をサポートする役割を担ってもらうことが重要です。

外部パートナーの活用検討も価値があります。自社だけでは対応が難しい内容や、客観的な視点が必要な場合は、外部の研修機関やコンサルタントの活用を検討しましょう。

最終的には、研修を通じて学びを深め、実践し、成果を出すのは管理職自身です。管理職の能動的な参加と成長意欲を引き出しながら、組織全体の変革を目指しましょう。

7.管理職研修で組織力を高める

管理職研修は、単なるスキルアップの場ではなく組織変革の強力なレバレッジです。成功のポイントは、経営戦略との一貫性確保、長期的視点での取り組み、実務への落とし込みとフォローアップの3点です。

研修を計画する際は、現状分析から始め、理想的な管理職像を定義し、優先課題を特定することが重要です。

また、経営層のコミットメントを得ながら、リソースと体制を整えましょう。場合によっては外部パートナーの活用も検討すべきです。

管理職の成長は組織全体の成長につながります。彼らの能動的な参加と成長意欲を引き出しながら、持続的な組織変革を実現していきましょう。