ドライバーの仕事は、長時間の運転や不規則な生活リズムなど、健康面でのリスクが高い職業です。国土交通省の調査によると、健康起因事故は年々増加傾向にあり、その多くが脳・心臓疾患に関連しています。

企業にとってドライバーの健康管理は安全運行の基盤となるだけでなく、法的にも義務付けられています。本記事では、ドライバーの健康診断に関する法的義務から効果的な活用方法まで、企業の人事・総務担当者が知っておくべき情報を詳しく解説します。

- ドライバーの健康診断は法的義務であり、健康起因事故防止に直結する

- 一般健診(年1回)と深夜業務従事者健診(6ヶ月ごと)の適切な実施と5年間の記録保存が必要

- 複数の健康リスク要因を持つ「三重奏・四重奏」のハイリスクドライバーには特別な管理が求められる

1.ドライバーと健康診断の関係性

ドライバーにとって健康状態の維持は、安全運転の大前提です。長時間の運転や不規則な生活リズムは様々な健康リスクをもたらし、特に脳・心臓疾患による健康起因事故は年々増加傾向にあります。ここでは、各種データが示す健康リスクと事故の関連性について理解しましょう。

ドライバーの健康リスクとその特徴

ドライバーは一般的な職業と比べて多くの健康リスクを抱えています。長時間の座位姿勢による血行不良、不規則な食生活からくる生活習慣病のリスク、深夜・早朝勤務による睡眠不足など、多くの健康に悪影響を及ぼす要因に囲まれています。

国土交通省の調査によると、ドライバーは特に脳・心臓疾患の発症率が高く、これらは突然の意識喪失を引き起こし、重大事故につながる可能性があります。

また、デジタルタコグラフの普及や2024年の法改正により勤務時間管理は改善されてきましたが、依然として生活習慣の乱れやストレスによる健康被害は多く報告されています。こうした健康リスクを早期に発見し、対処するためにも、定期的な健康診断の実施は欠かせません。

健康診断が事故防止につながる理由

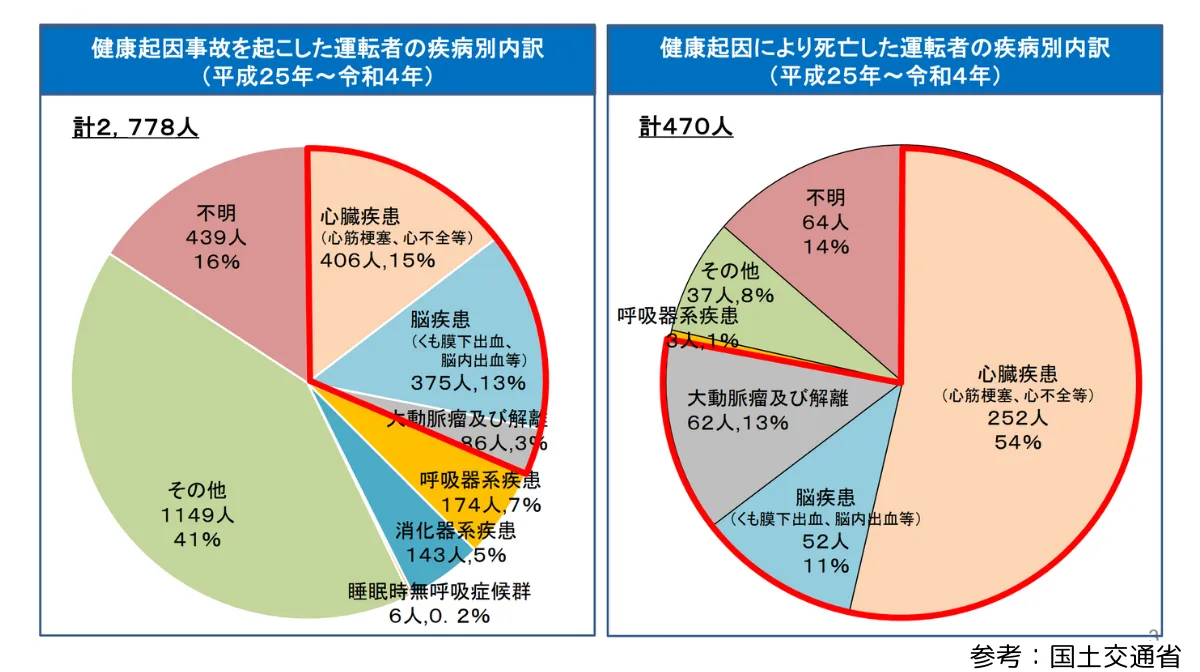

健康診断は単なる法的義務ではなく、事故防止に直結する重要な施策です。国土交通省の「事業用自動車健康起因事故対策協議会」の報告によれば、平成25年から令和4年の間に健康起因で発生した事故は2,778件あり、そのうち470人のドライバーが死亡しています。

特に心臓疾患(54%)、脳疾患(11%)、大動脈瘤および解離(13%)が主な死因となっており、これらは定期的な健康診断で前兆を発見できる可能性が高い疾患です。

定期健診で血圧や脂質代謝、血糖値などの異常を早期に発見し適切な治療を行うことで、突然の体調不良による事故リスクを大幅に軽減できます。健康診断は、ドライバー自身の命を守るだけでなく、他の道路利用者の安全も確保する重要な予防策なのです。

運送業界における健康管理の重要性

運送業界では、ドライバーの健康管理が企業の持続的成長と深く関係しています。健康起因事故が発生すれば、ドライバー本人の生命・健康被害はもちろん、他の道路利用者への被害、車両や貨物の損害、企業イメージの低下など、多方面に深刻な影響を及ぼします。

さらに近年は「健康経営」の考え方が普及し、従業員の健康管理を戦略的に実施することで生産性向上や企業価値の向上につなげる取り組みも注目されています。

健康管理の行き届いた企業は離職率が低く、採用面でも優位に立つことができるため、運送業界における人材確保の観点からも健康管理の重要性は高まっています。健康診断はその第一歩であり、データに基づいた効果的な健康管理施策の基盤となるものなのです。

2.ドライバーに関わる健康診断の法的義務

健康診断の実施は法律で定められた企業の義務です。労働安全衛生法に基づく定期健診や特定業務従事者健診の実施が求められており、未実施の場合は罰則もあります。いつ、どのような健康診断を実施すべきか理解しましょう。

労働安全衛生法で定められたドライバーの健康診断義務

労働安全衛生法第66条では、すべての事業者に対して従業員の健康診断実施を義務付けています。特にドライバーに関しては、一般定期健康診断に加え、深夜業務に従事する場合には特定業務従事者健康診断の対象となることがあります。

健康診断は雇入れ時と定期的(年1回以上)に実施することが義務付けられており、深夜業務に従事するドライバーの場合は6ヶ月に1回以上の頻度で実施する必要があります。具体的には、午後10時から午前5時の間に週1回以上または月4回以上勤務するドライバーが該当します。

これらの健康診断は医師によって行われなければならず、結果を5年間保存する義務もあります。また、健康診断結果に基づいて必要な措置を講じることも事業者の責務として明確に定められています。

健康診断を実施しないことによる罰則と影響

健康診断を実施しないことは、法律違反として最大50万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに2021年の貨物自動車運送事業法改正により、法定の健康診断が未受診の場合や健康診断の再検査を受診せずに乗務した社員が健康起因事故を起こした場合には、40日車の車両停止(再違反の場合は80日車)という厳しい行政処分が課されるようになりました。

さらに、健康診断未実施は労災発生時の使用者責任の追及、企業イメージの低下、さらには従業員の健康被害による生産性低下や休業増加など、多くのなリスクを伴います。特に健康起因事故が発生した場合、被害者への賠償責任や刑事責任も問われる可能性があり、企業経営に深刻な打撃を与えかねません。

法的義務を果たすことは、リスク管理の基本と言えるでしょう。

▼コンプライアンスを守る!健康診断

以下の記事は、人事担当者必見の健康診断実務ガイド。法的義務から結果管理まで、実務に必要な知識と方法を解説しています。産業医との連携や従業員対応の要点も網羅していますので、ぜひ参考してください。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

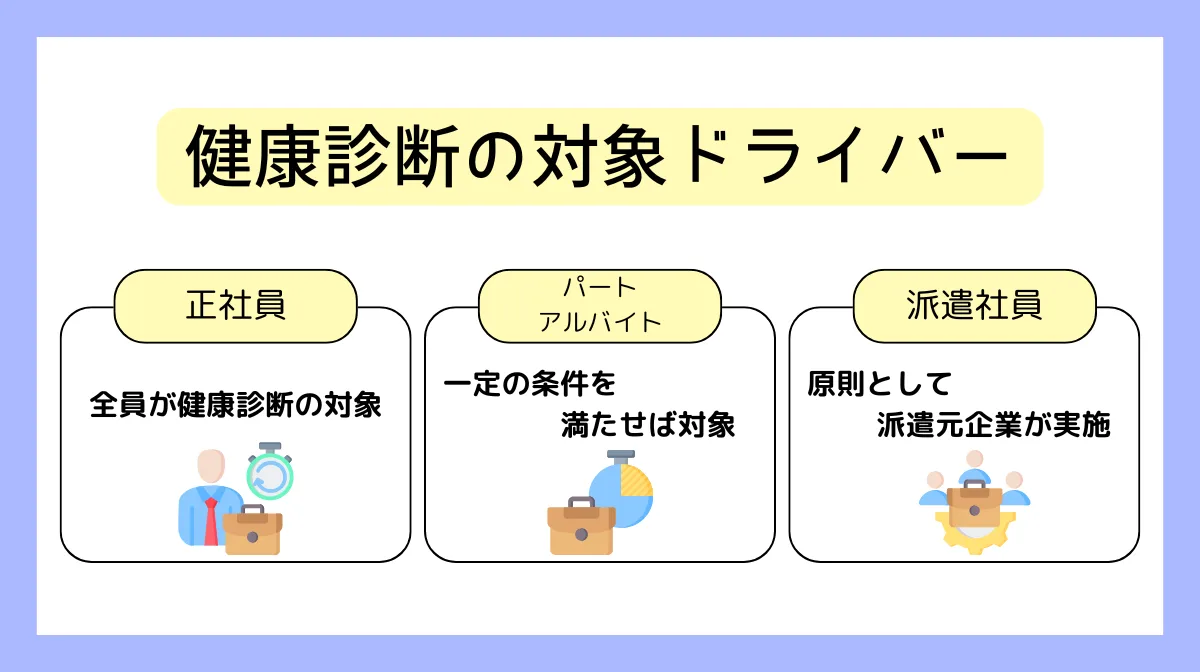

3.健康診断の対象となるドライバーの条件

健康診断が必要なドライバーの範囲を正確に把握することは、コンプライアンス上重要です。正社員、アルバイト・パート、派遣社員など雇用形態によって適用条件が異なるため、誰が対象となるのか明確にする必要があります。雇用形態ごとの条件を確認しましょう。

正社員ドライバーの健康診断義務

正社員として雇用されているドライバーは、労働安全衛生法に基づき、全員が健康診断の対象となります。雇入れ時健康診断と定期健康診断(年1回以上)の両方を実施する必要があり、例外はありません。

特に雇入れ時健康診断は、採用決定後かつ業務開始前に行うことが原則であり、ドライバーとしての適性を判断する重要な機会でもあります。

企業側は正社員ドライバー全員の健康診断スケジュールを適切に管理し、未受診者がいないように徹底することが重要です。

アルバイト・パートドライバーの健康診断条件

アルバイトやパートタイムで勤務するドライバーについても、一定の条件を満たせば健康診断の実施が義務付けられています。

健康診断の条件

- 雇用期間が1年以上である

(または1年以上雇用されることが予定されている) - 労働時間が正社員の4分の3以上である

(週30時間以上が目安)

これら両方の条件を満たすアルバイト・パートドライバーは、正社員と同様に健康診断を受診させる必要があります。

例えば、週4日・1日8時間勤務のアルバイトドライバーは週32時間となり、正社員(週40時間)の4分の3以上となるため健康診断の対象です。

ただし、短時間労働者であっても深夜業務に従事する場合は、労働時間にかかわらず特定業務従事者健康診断の対象となる可能性があるため注意が必要です。

派遣ドライバーの健康診断責任の所在

派遣ドライバーの健康診断実施責任は、原則として派遣元企業(人材派遣会社)にあります。労働者派遣法によれば、派遣労働者の雇用主である派遣元企業が健康診断を実施する義務を負います。ただし、長期の派遣契約の場合、派遣先企業が実施する定期健康診断に派遣ドライバーを含めて実施することもあります。

この場合、派遣元と派遣先の間で健康診断の実施に関する取り決めを契約書に明記しておくことが重要です。また、健康診断結果については、派遣ドライバー本人の同意を得たうえで、派遣元と派遣先で共有することが望ましいでしょう。

特に、派遣ドライバーの健康状態に問題があり、業務適性に影響する場合には、双方での情報共有が安全管理上不可欠です。派遣ドライバーを活用する企業は、派遣元との契約時に健康診断の実施状況を確認し、法令遵守の観点からも適切な対応を取るようにしましょう。

4.ドライバーが受ける健康診断の種類

ドライバーに必要な健康診断にはいくつかの種類があります。一般健康診断の基本11項目に加え、深夜業務従事者には特定業務従事者健康診断が必要です。運転業務に直結する視力や血圧などの項目は特に重要です。適切な健康診断を実施するための知識を身につけましょう。

一般健康診断の基本項目と重要ポイント

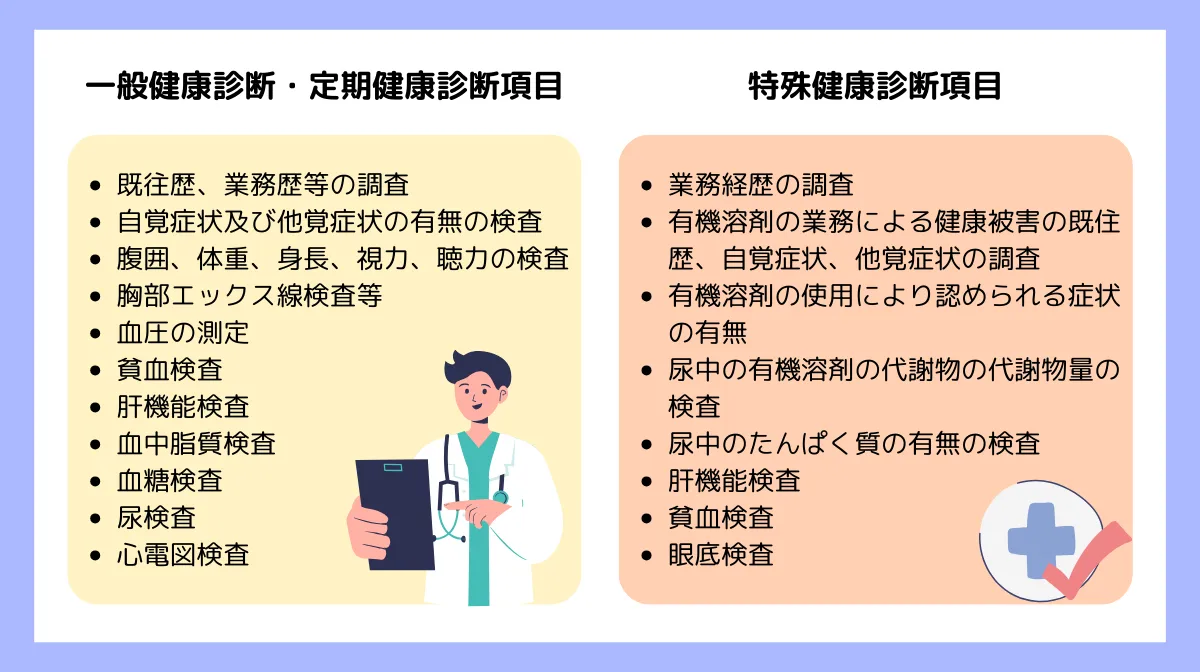

ドライバーが受ける一般健康診断は、労働安全衛生規則で定められた11項目を基本としています。検診内容は上の図を参考にしてください。

特にドライバーにとって重要なのは、視力・聴力検査、血圧測定、心電図検査であり、運転業務に直結する健康指標として注意が必要です。また、血中脂質検査や血糖検査も生活習慣病の早期発見に役立ち、脳・心臓疾患の予防に重要です。

一般健康診断は雇入れ時と、その後は年1回以上実施することが法定要件となっています。企業は健診機関と連携し、これらの項目をすべてカバーする健康診断を適切に実施しましょう。

特殊健康診断とドライバーの関係

特殊健康診断は、有害業務に従事する労働者を対象とした健康診断です。一般的なドライバーは直接的に特殊健康診断の対象とはなりません。しかし、次のような場合、特定の作業環境に曝露する場合は対象となることがあります。

- トラックの整備作業を兼務するドライバーで有機溶剤を取り扱う場合は有機溶剤健康診断

- 深夜業務に従事するドライバーは特定業務従事者健康診断 など

特殊健康診断の種類としては、有機溶剤健康診断、特定化学物質健康診断、電離放射線健康診断などがあり、それぞれ対象となる業務や物質に応じた検査項目が定められています。

特に深夜業務従事者の特殊健康診断は、ドライバー職で最も関連性が高くいです。通常の年1回より頻度の高い6ヶ月ごとの健康診断が必要です。午後10時から午前5時の間に週1回以上または月4回以上勤務するドライバーが対象です。

企業は、業務内容を理解して、該当する特殊健康診断を正確に実施する義務があります。

5.健康診断結果|企業が気を付けるべきポイント

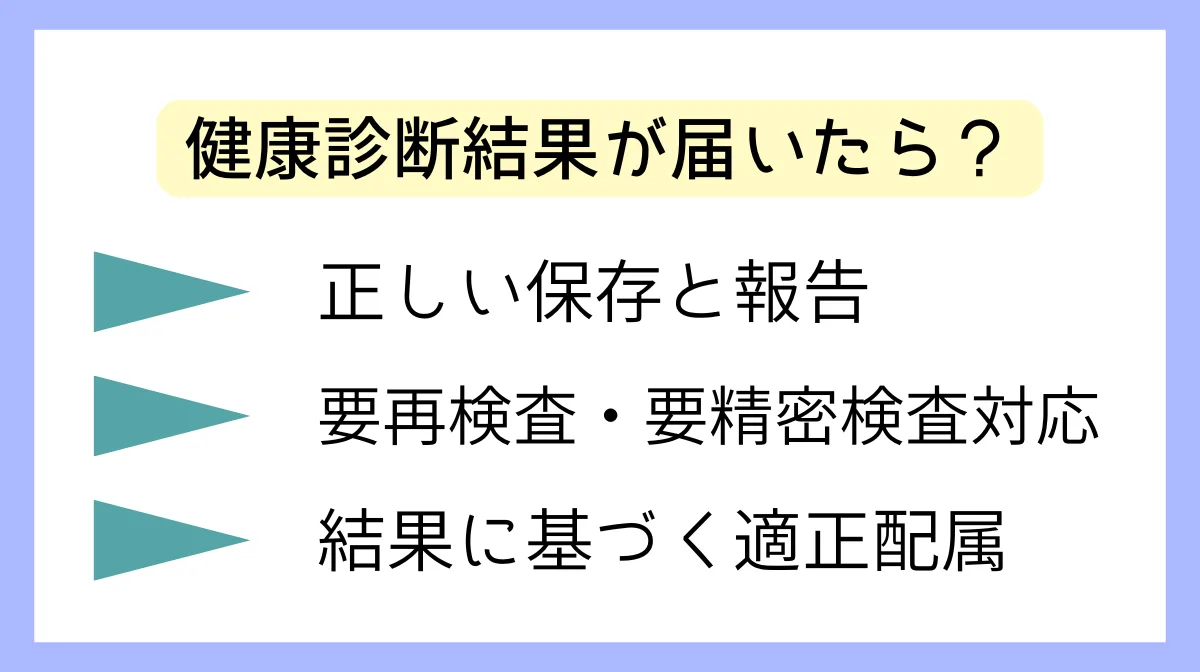

健康診断の実施後も、結果の管理や適切な対応など企業側の責任は続きます。5年間の保存義務や労働基準監督署への報告、要再検査者への対応など、健康診断後のフォローも安全管理の重要な一環です。健康診断結果を活かすポイントを解説します。

健康診断結果の正しい保存と報告

健康診断の結果は、実施後5年間の保存が法律で義務付けられています。個人情報保護の観点から、結果は施錠できる場所に保管するか、電子データの場合はパスワード保護するなどのセキュリティ対策が必要です。

また、従業員50人以上の事業場では、定期健康診断の結果を労働基準監督署に報告する義務があります。報告は厚生労働省が公開している所定の様式「定期健康診断結果報告書」を用いて、実施後おおむね1ヶ月以内に行うことが望ましいでしょう。

健康診断結果の保存と報告は、コンプライアンス上重要なだけでなく、ドライバーの健康状態の経年変化を追跡する上でも貴重な資料となります。特に健康起因事故が発生した場合、過去の健康診断結果は事故原因の究明や今後の予防策立案に不可欠です。

企業は健康診断を法的義務として扱わず、ドライバーの健康管理を支援する重要なツールとして意識しましょう。

要再検査・要精密検査に対する企業側の対応

健康診断で「要再検査」「要精密検査」の判定が出たドライバーには、速やかに医療機関での受診を促すことが企業の責務です。2021年の貨物自動車運送事業法改正により、健康診断の再検査を受診せずに乗務させた社員が健康起因事故を起こした場合、企業に厳しい行政処分が科されるようになりました。

再検査の促進策としては、再検査費用の企業負担、再検査のための特別休暇付与、産業医による個別面談などが効果的です。また、再検査結果が出るまでの間は、長距離運転や深夜勤務などの負担の大きい業務を一時的に制限することも検討すべきでしょう。

特に血圧や血糖値など、循環器疾患に関連する項目での異常は、突然の意識喪失につながる可能性があるため、優先的に対応する必要があります。企業は再検査の進捗状況を管理するシステムを構築し、ドライバーの健康管理を組織的にサポートすることが重要です。

参考:国土交通省|貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表

健康診断結果に基づくドライバーの適正配置

健康診断結果はドライバーの業務適性を判断する重要な指標となります。結果に基づき、各ドライバーの健康状態に合わせた適切な業務配置を検討しましょう。例えば、高血圧や糖尿病などの生活習慣病リスクが高いドライバーには、長時間・長距離運転を避け、適切な休憩時間を確保したルート設定が望ましいです。

また、睡眠時無呼吸症候群の疑いがあるドライバーには、深夜勤務を制限することも検討すべきでしょう。健康診断結果に基づく配置転換や業務制限は、ドライバー本人の同意を得ることが原則ですが、安全管理上必要な場合は産業医の意見を踏まえて判断することも重要です。

企業側は一方的な判断をせず、ドライバー本人、産業医、管理者の三者で話し合いの場を設け、健康と安全を最優先にした配置を決めるプロセスを構築しましょう。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

6.健康診断から見えてくるハイリスクドライバー(SOS者)とは

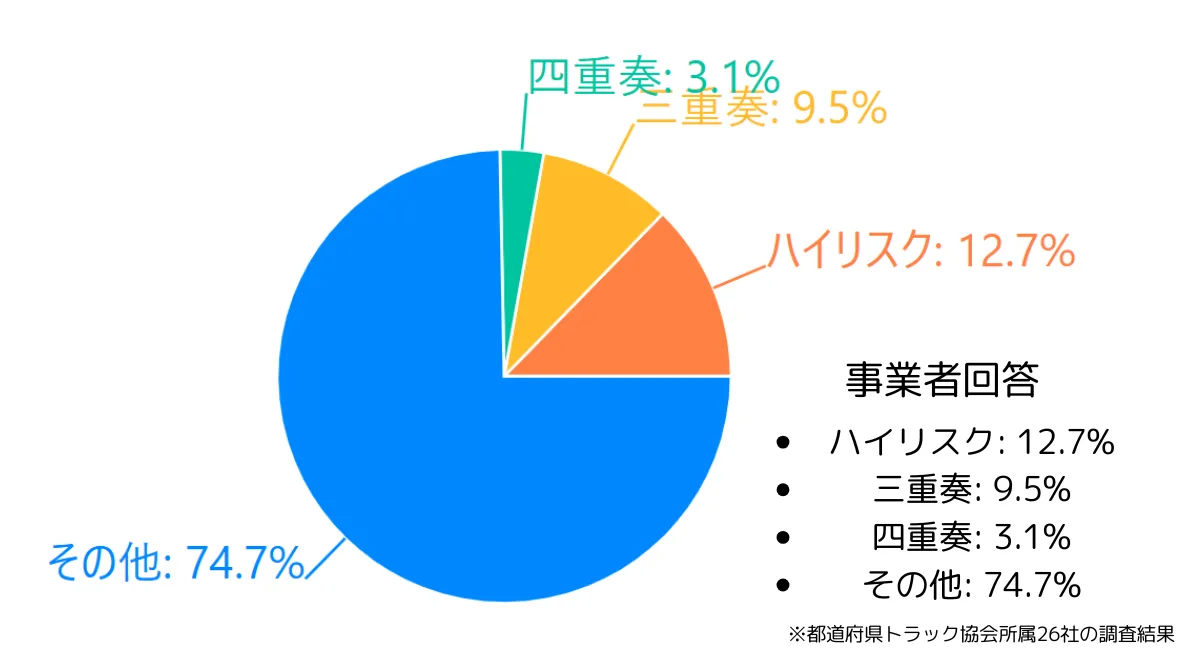

健康診断結果から、特に注意が必要なハイリスクドライバーを見極めるための知識を身につけましょう。複数の生活習慣病リスク要因を併せ持つ「三重奏」「四重奏」の状態は、健康起因事故のリスクが特に高いため、優先的な管理が必要です。

ハイリスクドライバーの基本|三重奏、四重奏とは

ハイリスクドライバーとは、複数の生活習慣病リスク要因を併せ持ち、健康起因事故を起こす可能性が高いドライバーを指します。

特に注目すべきは「三重奏」と「四重奏」と呼ばれる状態です。下記の検査項目で判定区分がCかD、指示内容は「要塞検査・生活改善」「用精密検査・要治療」の場合です。

- 肥満

(BMI25以上) - 高血圧

(収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上) - 脂質異常

(LDLコレステロール140以上) - 高血糖

(空腹時血糖110mg/dl以上)

上記4つの健診項目のうち、3または4項目で基準値を超える方を指します。脳・心臓疾患のリスクが著しく高まります。

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の調査によれば、トラックドライバーの約25%が三重奏・四重奏、ハイリスクの状態にあるとされています。これらの複合リスクを持つドライバーは、突然の意識喪失や体調不良を起こす可能性が高く、特に注意深い健康管理が必要です。

参考:独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所|【令和4年度】 対策実装研究アクション1:ハイリスクドライバーの把握と対策

ハイリスク者の治療勧告・管理方法

ハイリスクと判断されたドライバーには、適切な治療勧告と継続的な管理が必要です。イエローカード制度や健康管理システムなど、ハイリスクドライバーを効果的に管理するための具体的な手法を2つ紹介します。

再受診勧告の利用~見える形で~

「再受診勧告(イエローカード)」は、健康診断結果で要再検査や要精密検査の所見があったドライバーに対して発行される仕組みです。これは日本トラック協会が推進する安全対策の一環で、健康リスクの早期発見・早期治療を促すものです。

診断結果を医療機関に提示して再検査を受けるよう促し、再検査後には受診結果を記載して事業者に提出することで、ドライバー自身の健康管理意識を高めると共に、事業者の健康管理サポート体制を強化します。

特に高血圧や血糖値異常など生活習慣病関連の所見に重点を置き、事故防止や労働生産性向上につなげることを目的としています。

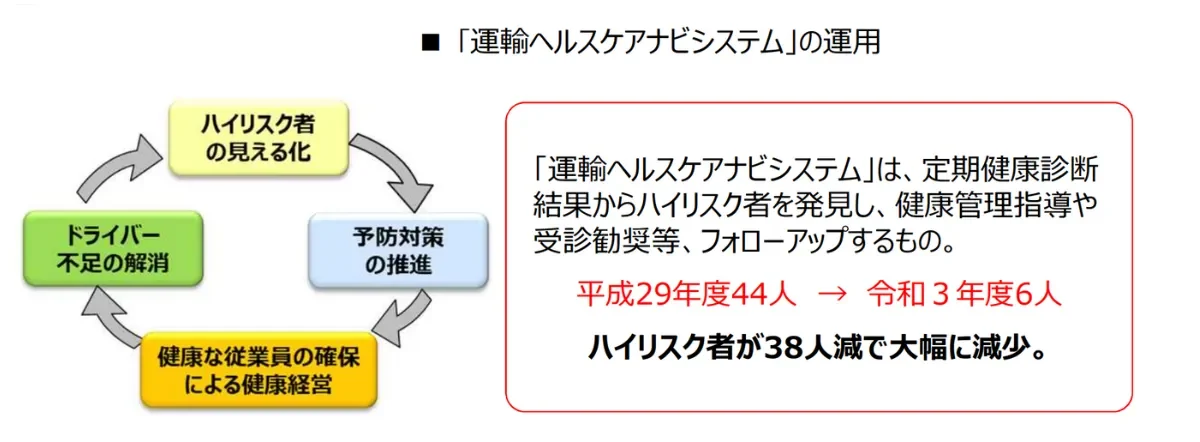

運輸ヘルスケアナビシステムとは

画像:国土交通省|「事業用自動車総合安全プラン2025」達成に向けた全日本トラック協会の取組状況

運輸ヘルスケアナビシステムは、運送業界向けの健康管理支援システムです。このシステムは、ドライバーの健康診断結果を一元管理し、健康リスクを可視化することで効果的な健康管理を実現します。

具体的には、健康診断結果の入力・保存機能、リスク分析機能、保健指導支援機能などを備えており、企業の健康管理担当者が効率的にドライバーの健康状態を把握できるよう設計されています。

特に注目すべき機能として、メタボリック三重奏・四重奏に該当するハイリスクドライバーを自動で抽出し、優先的に管理すべき対象者を明確化する機能があります。

また、過去の健康診断結果との比較分析も容易に行えるため、経年変化を追跡することができます。このシステムを活用することで、企業は限られた健康管理リソースを効果的に配分し、特にリスクの高いドライバーに集中的な健康支援を提供することが可能になります。

7.健康診断結果を踏まえた労務管理のポイント

健康診断結果を効果的に活用し、ドライバーの健康と安全を守るための労務管理について解説します。健康上の問題があるドライバーへの適切な対応や業務調整、さらには健康経営の視点からのサポート体制構築が重要です。

健康上の問題があるドライバーへの適切な対応

健康診断で問題が発見されたドライバーへの対応は、法的責任と安全管理の両面から重要です。まず、「要再検査」「要精密検査」の判定を受けたドライバーには、速やかに医療機関の受診を勧奨し、その結果を会社に報告するよう要請します。

再検査の結果、治療が必要と判断された場合は、治療を優先できる勤務体制の調整を検討すべきです。特に高血圧や糖尿病などの生活習慣病は、適切な治療と生活改善により改善可能なため、企業側も積極的にサポートする姿勢が大切です。

また、深刻な疾患が発見された場合は、産業医や主治医の意見を踏まえ、一時的な業務制限や配置転換を検討します。この際、ドライバー本人のプライバシーと尊厳を尊重しつつ、丁寧な説明と合意形成を心がけましょう。

健康上の理由による不利益取扱いは法律で禁止されていますが、安全配慮義務の観点から適切な配置は必要です。バランスの取れた対応を目指しましょう。

労働時間や業務内容の調整による健康管理

ドライバーの健康状態に応じた労働時間や業務内容の調整は、健康起因事故防止の重要な施策です。

健康診断結果でリスクが高いと判断されたドライバーには、長時間連続運転や深夜勤務などの負担の大きい業務を制限したり、血圧が高いドライバーには短距離・近距離の配送ルートを割り当てなど、個々の健康状態に合わせた柔軟な業務設計も重要です。

単に業務を制限するのではなく、ドライバーが安全に長く働き続けられる環境を整えることが目的です。調整にあたっては必ずドライバー本人と話し合い、納得感を持って取り組めるようサポートすることが成功のカギとなります。

健康経営視点からのドライバー支援策

健康経営とは、従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践することで企業の生産性向上や価値向上につなげる取り組みです。運送業界においても、ドライバーの健康は企業の持続的成長に直結する重要な経営資源として捉えるべきでしょう。

具体的な健康経営の取り組みとしては、まず健康診断結果に基づく個別の健康改善プログラムの提供が挙げられます。例えば、メタボリックシンドローム該当者には栄養指導や運動促進プログラムなどです。

また、禁煙促進や睡眠改善のためのセミナー開催、健康増進に取り組むドライバーへのインセンティブ制度の導入なども効果的です。さらに、車両内で手軽にできるストレッチ運動の普及や、健康的な食事を摂るための情報提供、コンビニでの健康的な食品選びのコツなど、ドライバーの働き方に即した実践的な支援を行うことが重要です。

これらの取り組みは短期なコストがかかっても、長期的には事故削減や離職率低下につながります。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

8.企業側が知りたい!健康診断導入術

ドライバーの健康診断を支援するために、企業側が実施すべき取り組みについて解説します。効率的なスケジュール管理やコスト削減の工夫、受診率向上のための仕組みづくりなど、実務担当者に役立つノウハウをお伝えします。

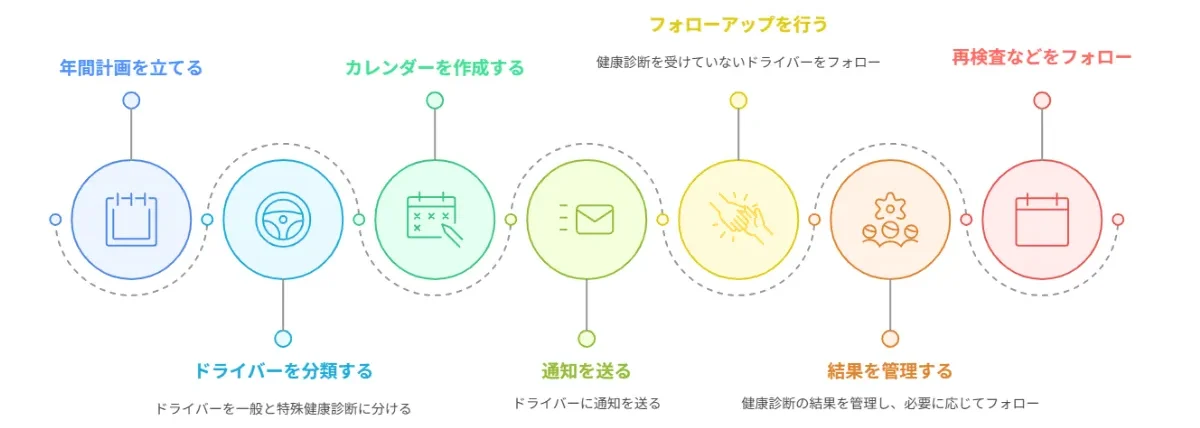

ドライバーの健康診断実施スケジュール管理術

ドライバーの健康診断を漏れなく実施するためには、計画的なスケジュール管理が不可欠です。まず年間の健康診断実施計画を立て、全ドライバーを対象としたカレンダーを作成しましょう。この際、一般ドライバー(年1回)と深夜業務従事ドライバー(6ヶ月ごと)を区別し、それぞれの受診時期を明確にします。

健康診断の実施時期は、繁忙期を避け、ドライバーが受診しやすい時期を選ぶことが重要です。また、受診日の2~3週間前には通知を行い、受診日の1週間前にはリマインダーを送付するなど、段階的な告知が効果的です。

未受診者に対しては個別フォローを行い、必要に応じて別日程を設定するなど柔軟な対応が求められます。さらに、健康診断実施後は結果を管理し、再検査該当者には受診期限を設けるなど、フォローアップまで含めた管理体制を構築しましょう。

企業規模に応じてExcelやクラウドツールなどを活用し、効率的なスケジュール管理を行い、受診率100%を目指します。

コスト効率の良い健康診断実施のヒント

健康診断は法的義務であり省略できませんが、コスト効率を高める工夫は可能です。まず、複数の健診機関から見積もりを取り、料金や検査内容を比較検討することが基本です。

また、ドライバー全員が同じ時期に受診することで団体割引が適用される場合もあります。さらに、健診車を事業所に招いて一斉に健診を実施する「巡回健診」を利用すれば、ドライバーの移動時間や待ち時間を削減でき、業務への影響を最小限に抑えられます。

地域によっては、商工会議所や各種団体が会員向けに割引健診を提供していることもあるため、加入している団体の福利厚生サービスを確認することも有効です。

また、自治体が実施する特定健診やがん検診などの公的健診制度を上手に組み合わせることで、検査項目の重複を避け、コストを削減することもできます。さらに、健康保険組合が実施する保健事業(特定保健指導など)も積極的に活用しましょう。

コスト削減の工夫と同時に、健診の質を維持することが重要であり、単に安価な健診を選ぶのではなく、精度の高い検査と適切なフォローアップが可能な機関を選ぶことがポイントです。

9.健康診断を正しく実施してドライバーと企業を守る

ドライバーの健康管理は安全運行の基盤であり法的義務です。健康診断は事故防止に直結し、特に脳・心臓疾患による健康起因事故の予防に重要です。企業は一般健康診断と深夜業務従事者向け特定業務健診を適切に実施し、結果を5年間保存、要再検査者への受診勧奨と適切な業務調整が必要です。

ハイリスクドライバー(三重奏・四重奏)の特定と管理も重要です。健康経営の視点から従業員の健康支援を行うことで、長期的には事故削減や離職率低下などの効果が期待できます。

▼関連記事

以下の記事では授業員のメンタルヘルスやストレスチェックなどについて、企業が抑えておくべきポイントについて解説しています。あわせて参考にしてください。