企業における健康診断は、従業員の健康管理と職場の安全衛生において重要な役割を果たしています。しかし、実務担当者にとって、法的義務や実施手順、結果の管理など、把握すべき内容は多岐にわたります。

本ガイドでは、人事担当者が押さえておくべき健康診断実務の基礎から実践的なノウハウまでを、体系的に解説していきます。

- 健康診断に関する法的義務と実施すべき種類・時期

- 健康診断結果の適切な管理方法と保管期間

- 産業医との連携方法や再検査者への具体的な対応手順

1.健康診断実務の基礎知識

企業における健康診断の実施は、従業員の健康を守るために欠かせません。ここでは、健康診断実務の基礎知識について解説します。

企業に求められる法的義務とは

労働安全衛生法第66条および同規則第44条に基づき、定期健康診断は原則として1年に1回、全従業員を対象として実施が義務付けられています。具体的な実施内容は以下をご覧ください。

| 雇入時健康診断 | 新たに雇用する従業員に対して、就業前に健康診断を実施する義務がある |

| 定期健康診断 | 原則として1年に1回以上の実施が義務付けられている |

| 特殊健康診断 | 特定の業務に従事する従業員に対して、定期的な健康診断のほかに、特殊な健康診断を実施する義務がある |

| 結果の管理と保護 | 健康診断結果は、個人情報保護法に基づき、厳重に管理する必要がある |

| 産業医との連携 | 健康診断結果を産業医に共有し、必要に応じて面談を実施する |

参考:

労働安全衛生法|e-Gov 法令検索

労働安全衛生規則|e-Gov 法令検索

健康診断実施の目的と意義

健康診断は、従業員の健康状態を定期的にチェックし、早期発見・早期治療を促進することを目的としています。

- 生活習慣の見直しと改善(一次予防)

- 病気の早期発見と早期治療(二次予防)

従業員に対して定期的な健康診断を実施し、従業員の健康を維持することは、企業にとっても生産性の向上や職場環境の改善に直結します。

実施を怠った場合のリスク

健康診断は法的義務であり、従業員の健康を守るうえで重要です。義務を怠ると、企業にさまざまなリスクが生じる可能性があります。

健康診断実施を怠った場合

- 行政処分

労働基準監督署から指導や是正勧告を受ける可能性や、場合によっては、罰金が科せられることもある - 刑事処罰

健康診断の実施義務違反が労働者の健康被害につながった場合、事業主が業務上過失傷害罪などに問われる可能性がある

また、経済的なリスクとしては、労災保険不支給、損害賠償責任、従業員の健康悪化による生産性の低下などが考えられます。そのほかにも、企業イメージの低下などが懸念されます。

2.必要な健康診断の種類と実施時期

従業員の健康を確保し、労働環境を安全に保つためには、企業は法律で定められた健康診断を適切な時期に実施しなければなりません。

健康診断には「一般」「特殊」の2種類

健康診断は一般健康診断・特殊健康診断の2種類です。以下で詳しく解説します。

「一般健康診断」の対象者と実施内容

労働安全衛生法第66条第1項に基づいて、すべての労働者を対象に実施される健康診断です。

労働者の一般的な健康状態を把握し、疾病の早期発見や予防を目的としています。新規雇用時や定期的(通常は年1回)に実施されます。

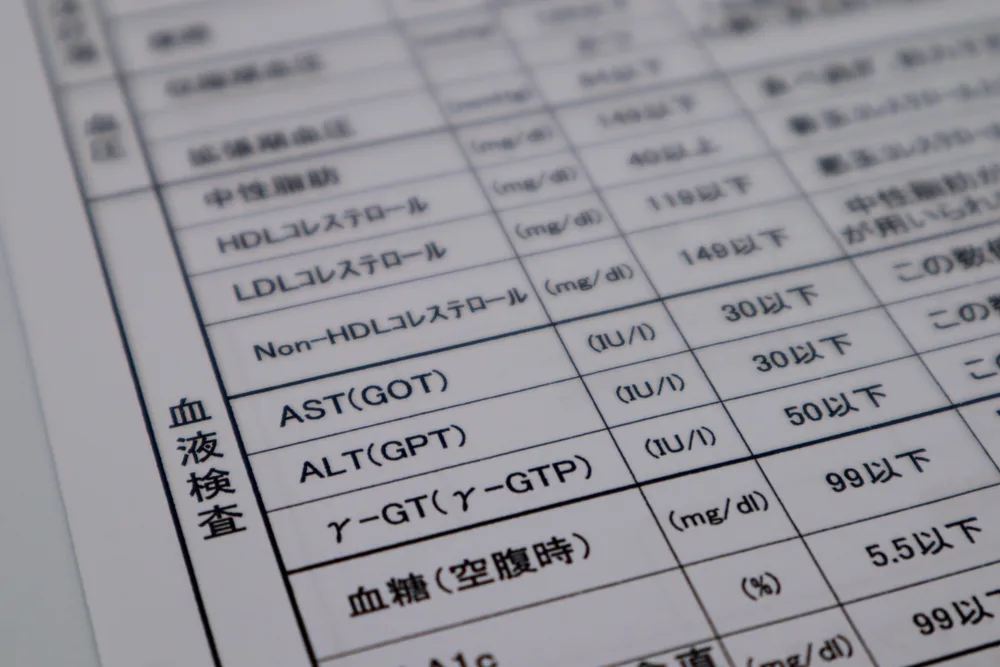

具体的な検査項目

- 既往歴や業務歴の調査

- 自覚症状の有無の確認

- 身長・体重測定

- 視力・聴力検査

- 血圧測定

- 尿検査

- 血液検査

- 心電図

- 胸部X線検査 など

「特殊健康診断」の対象者と実施内容

労働安全衛生法第66条第2項・第3項に基づき、特定の業務や環境に従事する労働者に対して行われる健康診断です。

一般健康診断とは異なり、特定のリスク要因に対応するために実施されます。特殊健康診断では、一般健康診断に加えて、特定のリスク要因に対応した検査が行われます。

特殊健康診断の主な対象者

- 有害物質を取り扱う業務に従事する労働者(例:化学工場での作業者)

- 騒音や振動が発生する環境で作業する労働者(例:建設現場での作業者)

- 高温や低温の環境で作業する労働者(例:製鉄所や冷凍倉庫での作業者) など

参考:

e-Gov 法令検索|労働安全衛生法

特殊健康診断|厚生労働省 職場のあんぜんサイト

雇入時健康診断の実施ポイント

雇入時健康診断は、労働安全衛生規則第43条に基づいて実施されるもので、新たに雇用された従業員に対して行われます。従業員の健康状態を事前に把握する重要な検診です。

| 対象者 | 原則として新規に採用されたすべての従業員 |

| 実施時期 | 従業員が就業を開始する前に実施(労働基準法では、雇用開始から遅くとも1か月以内に健康診断を実施することが求められている) |

定期健康診断の実施要件

定期健康診断は、労働安全衛生法第66条と労働安全衛生規則第44条に基づき、企業が従業員に対して実施義務のある健康診断です。

対象者は「常時使用する労働者」であり、その具体的な条件は以下の通りです。パートやアルバイトであっても、条件を満たせば定期健康診断の対象者となります。

| 対象者 | ・期間の定めがない労働者、または1年以上使用されることが見込まれる労働者 ・所定労働時間が正規労働者の4分の3以上である場合、常時使用する労働者とみなされ、定期健康診断の対象となる |

| 実施時期 | 原則として1年以内に1回実施 |

参考:パート労働者にも健康診断が必要? ~ 常時使用する労働者とは ~(p.1)|厚生労働省

原則として、1年以内に1回実施することが義務付けられています。

特に法律で定められた実施時期はありませんが、事業主が適切な時期を定めて実施しなければなりません。定期健康診断の内容は多くの場合、上述した一般健康診断の内容と同等です。

参考:

労働安全衛生法|e-Gov 法令検索

労働安全衛生規則|e-Gov 法令検索

特殊健康診断が必要なケース

特殊健康診断が必要な代表的な業務は以下の通りです。

- 高気圧業務

- 放射線業務

- 除染等業務

- 特定化学物質業務

- 石綿(アスベスト)業務

- 鉛業務

- 有機溶剤業務

特殊健康診断の目的は、従業員が有害業務に従事することで引き起こされる、潜在的な健康リスクを早期に発見し、適切な対策を講じるためです。

海外赴任時の健康診断実施方法

海外赴任は、従業員にとって大きな転機となる一方で、異国の地での生活や仕事にはさまざまな健康リスクが伴います。

6か月以上海外に派遣される従業員には、赴任前と帰国時に健康診断を実施することが、労働安全衛生法第45条の2によって義務付けられています。

海外赴任者の健康診断では、一般の健康診断に加えて、以下の項目を重点的に検査します。

| 感染症に関する検査 | 赴任先の流行している感染症に対する抗体検査など |

| 渡航先の気候や環境に適応できるかどうかの検査 | 熱帯病の検査、心肺機能検査など |

| 精神的な健康状態の確認 | ストレスチェックなど |

健康診断の実施時期と方法についてはこちらを参考にしてください。

| 実施時期 | ・赴任前:赴任の1か月前を目安に実施 ・帰国時:帰国後1か月以内に実施 |

| 実施方法 | 企業の産業医や提携医療機関、または従業員が自行で受診するなど |

さらに、海外赴任中も定期的な健康診断を受診する必要があります。現地に提携医療機関がない場合には、一時帰国時に日本の医療機関で受診するか、現地の信頼できる医療機関で受診する方法があります。

3.健康診断の対象者と受診義務

上述した通り、労働安全衛生法に基づく健康診断の受診義務には、正社員だけでなくパートやアルバイトも含まれます。企業は、従業員全員が健康診断を受診するための環境を整える必要があります。

受診を拒否する従業員への対応方法

従業員が健康診断の受診を拒否する場合、人事担当者としては、その理由を理解し、適切な対応を取る必要があります。

まず、なぜ健康診断の受診を拒否するのか、その理由を丁寧に聞きます。従業員が抱えている不安や懸念を具体的に把握することが、今後の対応策を検討するうえで重要です。

次に、健康診断は、労働安全衛生法に基づいた企業の義務であり、従業員の健康を守るための重要な取り組みであることを説明します。

従業員の状況によっては、産業医に相談したり、外部機関を紹介したりするなど、個別の対応を行うことも重要です。

一度の説明で理解が得られない場合には、何度か丁寧に説明を繰り返し、受診することを納得してもらうよう努めます。

未受診者へのフォロー体制

未受診者へのフォローは、企業側の重要な責務です。健康診断を受けていない従業員に対しては、まず受診すべき理由を再度説明し、スケジュールの再調整を提案します。

従業員にとって受診が可能な日程を柔軟に設定し、可能であれば支援体制を整えることが有効です。また、再度のアプローチを通じて積極的な受診促進を図る姿勢が求められます。

4.実務担当者のための健康診断運営マニュアル

ここでは、実務担当者が健康診断をスムーズに運営するための方法について解説します。

スケジュールの立て方

健康診断のスケジュールを立てる際には、従業員全体の受診時期や業務のスムーズな進行を考慮することが重要です。以下のポイントに沿って計画を立てると、効率的に運営できます。

- 年間計画の策定

- 受診対象者リストの作成

- 受診日程の調整

- 事前通知とリマインダー

- 緊急受診の対応

健康診断の日程は、企業の業務スケジュールと従業員の勤務地や職務内容を考慮して調整する必要があります。また、緊急受診が必要な場合など、予期せぬ事態へも柔軟に対応できるよう、検討・準備しておきましょう。

医療機関との連携ポイント

以下に、企業担当者が意識すべきポイントを挙げます。

連携医療機関の選定

信頼できる医療機関を選定することが重要です。従業員が利用しやすい場所にあるか、診察内容や診療設備が充実しているかを考慮します。

事前打ち合わせの実施

診察スケジュールや診断項目の確認、受診人数や診療体制の調整など、具体的な運営方法を共有し、双方で納得のいく計画を立てます。必要な書類や連絡先の交換も忘れずに行います。

診察日の再確認とリマインド

診察日が近づいた際には、医療機関と再度スケジュールを確認し、診察に必要な準備が整っているかを確認します。

診察後のフォローアップ

健康診断が終了した後も、医療機関との連携を継続することが必要です。診断結果の確認・受け取りや再検査が必要な従業員への対応など、診察後のフォローアップを迅速かつ適切に行う体制を整えます。

定期的な見直しと改善

健康診断の実施後には医療機関との意見交換を行い、問題点や改善点を共有し次回の実施に反映させます。

従業員への効果的な案内方法

実務担当者が押さえておくべきポイントは以下の通りです。

| 案内内容の明確化 | 健康診断の目的や重要性、実施日時、場所、受診方法などを具体的に伝える |

| コミュニケーション手段の多様化 | 従業員の勤務形態や業務内容に応じて、メール、社内掲示板、口頭連絡など、複数の手段を組み合わせて案内し、伝達漏れを防ぐ |

| 受診スケジュールの柔軟性 | 従業員の業務負担などを考慮し、柔軟なスケジュールを提供して、受診しやすい環境を整える |

| リマインダーの活用 | 従業員の受診忘れを防止する |

| プライバシーへの配慮 | 健康診断結果の取り扱いについて、個人情報保護の観点から適切な管理方法を事前に伝える |

5.健康診断結果の取り扱いと保管

ここでは、健康診断結果の取り扱いおよび保管の方法について解説します。

個人情報保護法に基づく適切な管理

健康診断結果は、個人情報保護法における「要配慮個人情報」に該当し、厳重な管理が求められます。以下の点に注意して適切に管理します。

| 利用目的の明確化 | 健康診断の結果を利用する目的を明確にし、その範囲内でのみ利用する |

| 本人の同意 | 健康診断の結果を第三者に提供する場合には、本人の同意を得る必要がある |

| アクセス制限 | 健康診断の結果にアクセスできる者を限定し、不正アクセスを防止する |

| 安全な保管 | 紙媒体で保管する場合は、施錠された場所に保管する。電子データで保管する場合は、不正アクセスや情報漏えいを防止するためのセキュリティ対策を講じる |

さらに、個人情報保護に関する法令や社内規定を定期的に見直し、適切な管理体制を維持できるよう努めてください。

保管が必要な期間

労働安全衛生法第66条の3などに基づき、健康診断結果は以下の期間、適切に保管する義務があります。

- 一般健康診断(定期健康診断、雇入時健康診断、海外赴任時健康診断)は5年間

- 特殊健康診断は健康診断票を30年間

結果の活用と従業員へのフィードバック

健康診断結果は、以下の目的で活用できます。

- 個人へのフィードバック

- 集団分析

事業所全体の健康状態を把握するため、検査結果を統計的に分析する - 職場環境改善

職場環境の改善点を見つけ出し、労働災害の防止や生産性向上につなげる - 健康経営への貢献

健康経営の実践により、従業員の満足度向上や離職率低下、生産性向上などが期待できる

従業員にフィードバックする際には、個別面談を行い、専門用語などは避け、理解しやすい言葉で具体的に説明します。また、従業員自身が健康的な生活習慣を身につけるように促します。

6.健康診断の事後措置と産業医との連携

ここでは、健康診断の事後措置や産業医との連携について解説します。

要再検査者への対応手順

再検査が必要な場合の対応手順は以下の通りです。

- 再検査通知の準備と送付

異常が見つかった場合、従業員に再検査を受けるように通知する必要がある

再検査を受けるべき理由、再検査を行う場所、必要な手続きなどを記載し、スムーズに再検査が受けられる準備をする - 再検査の実施手配

再検査が必要な従業員には、信頼できる医療機関を紹介し、再検査の予約手続きや検査場所の案内などのサポートをする - 再検査結果のフォローアップ

再検査の終了後も、結果を確認し、従業員には再検査結果をフィードバックする

再検査の結果に基づいて、必要な場合はさらなる検査や治療の手配を行い、従業員の健康管理を継続的にサポートする - 健康管理計画の見直し

再検査の結果に基づき、従業員の健康管理計画を見直す

具体的な対応策を産業医と協議し、必要な対策を講じることで、従業員の健康リスクを低減させられる

再発防止のための予防策や健康管理プログラムの導入も検討する

就業制限が必要な場合の実務

健康診断の結果、従業員の健康状態が業務に支障をきたす可能性があると判断された場合は、就業制限が必要となる場合があります。就業制限が必要なケースとしては下記が該当します。

- 特定の業務への制限(重量物取り扱い、長時間立ち仕事など)

- 勤務時間の短縮

- 作業場所の変更(騒音、振動のある場所など)

- 休職

具体的な実施手順は以下の通りです。

- 産業医への相談

健康診断の結果を産業医に提示し、就業制限の必要性について相談する - 従業員への説明

従業員に就業制限が必要な理由を丁寧に説明し、理解してもらう - 就業制限の内容決定

産業医の意見を参考に、具体的な就業制限の内容を決定する - 書面による通知

就業制限の内容を、書面で従業員に通知する - 定期的な健康状態の確認

就業制限中の従業員の健康状態を定期的に確認し、必要に応じて見直す

産業医面談の設定と運用方法

健康診断結果に基づき、産業医面談が必要な従業員には、速やかに面談を設定します。面談の目的は従業員の健康状態を確認し、適切な就業措置や職場環境の改善を検討することです。

スケジュール調整時は、従業員の業務負担を考慮しつつ、産業医との連携を密に行います。面談内容は記録し、機密性を確保して管理します。

また、面談後のフォローアップも計画し、従業員が安心して働ける体制を整備することが重要です。

7.トラブルを防ぐための実務上の注意点

トラブルを回避するためには、以下の点に注意してください。

トラブル回避の注意点

- 健康診断のスケジュール調整

- 医療機関との連携

- 従業員への周知

- 個人情報保護

- 異常が見つかった場合の対応

- トラブル発生時の対応

よくあるトラブルとその対処法

健康診断をスムーズに実施するために、トラブルを防止する対処法について事前に把握しておきましょう。

- 従業員の受診率が低い

インセンティブの導入や、受診しやすい環境作りを検討する

受診すべき理由を周知徹底し、動機付けを図る - 健康診断の結果に関するトラブル

結果の開示方法を明確にし、プライバシー保護に努める

結果に関する質問には、産業医など専門家の意見を参考にして、丁寧に回答する - 医療機関とのトラブル

契約内容を明確にし、トラブル発生時の対応を事前に決めておく

医療機関と定期的に連絡を取り、連携を密にする - スケジュールの遅延

前もって十分に準備し、余裕を持ったスケジュールを作成する

万が一遅延が発生した場合には、速やかに関係者に連絡し、対応策を検討する - 法令違反

労働安全衛生法をはじめ、関連法令を遵守し、法的なリスクを最小限に抑える - 個人情報漏えい

従業員の個人情報を適切に管理し、情報漏えいを防ぐ

労基署への報告実務のポイント

労働安全衛生規則第52条では、企業は従業員の健康診断結果を適切に報告する義務があることが規定されています。

定期健康診断を実施した場合、従業員が50名以上の事業場では「定期健康診断結果報告書」を作成し、所轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。提出期限の目安は、診断実施日からおよそ1か月以内です。

報告書には、検査項目ごとの結果を集計したデータを記載します。個人情報の保護が重要であり、特定の従業員を特定できない形式で集計します。

また、産業医が監修することで、内容の正確性を確保できます。特に未受診者が多い場合や、健康診断未実施が発覚した場合には、指導や是正勧告を受ける可能性があります。

報告の際は、地域によってフォーマットや提出方法が異なる場合があるため、管轄の労基署の最新情報を確認し、電子申請の活用も検討すると効率的です。

8.健康診断実務の総まとめ

企業における健康診断は、法令遵守と従業員の健康管理の両面で欠かせない取り組みです。

本記事で解説した通り、適切な実施計画の立案から、結果の管理、事後措置まで、実務担当者は多岐にわたる業務を担っています。

特に重要なのは、従業員のプライバシーに配慮しながら、産業医と連携し、適切なフォローアップを行うことです。

健康診断を単なる法的義務として捉えるのではなく、従業員の健康増進と企業の生産性向上につながる重要な施策として位置づけ、計画的に実施していくことが求められます。

▼関連記事

以下の記事では授業員のメンタルヘルスやストレスチェックなどについて、企業が抑えておくべきポイントについて解説しています。あわせて参考にしてください。