企業の持続的な成長にとって、従業員エンゲージメントの向上は重要な課題となっています。そのための有効な方法がエンゲージメントサーベイの活用です。

本記事では、エンゲージメントサーベイの基本から導入ステップ、効果的な活用方法まで、実例を交えて詳しく解説していきます。

- エンゲージメントサーベイの目的と従業員満足度調査との違い

- 導入から実施までの具体的な7つのステップと成功のポイント

- 実際の企業での導入事例と具体的な成果

1.エンゲージメントサーベイとは?

エンゲージメントサーベイとは、従業員の組織に対する愛着心や貢献意欲を数値化して測定する調査手法です。

組織と従業員の結びつきの強さを定期的に把握・分析することで、効果的な組織改善につなげることができます。

なぜエンゲージメントサーベイが導入が進んでいるの?

エンゲージメントサーベイが導入されている背景には、従業員と企業の関係性の大きな変化があります。

終身雇用が一般的だった時代と異なり、現代では個人の価値観や働き方の多様化が進み、転職も珍しくありません。

米ギャラップ社の調査では、日本のエンゲージメントの高い従業員はわずか5%と、グローバル平均の22%を大きく下回っています。

さらに、リモートワークの普及により、従業員の帰属意識やモチベーションの把握が従来以上に困難になっています。

このような状況下で、企業と従業員の結びつきを強化し、組織の理念に共感する人材を育成・確保するためのツールとして、エンゲージメントサーベイの重要性が高まっているのです。

エンゲージメントサーベイの目的

エンゲージメントサーベイの目的は、組織課題の解決を通じた企業運営の改善と収益向上にあります。

具体的には、従業員の組織に対する愛着や使命感、目標や価値観への共感度を定量的に測定します。

この測定は「エンゲージメントスコア」と「影響要因」の2つの尺度で構成され、組織の現状把握だけでなく、その状態を生み出している要因も特定できます。

的確な改善施策の立案が可能となり、実行後の効果検証を通じてPDCAサイクルを確立できます。

つまり、エンゲージメントサーベイは、組織と従業員の結びつきを客観的に把握し、継続的な組織力向上を実現するためのツールといえます。

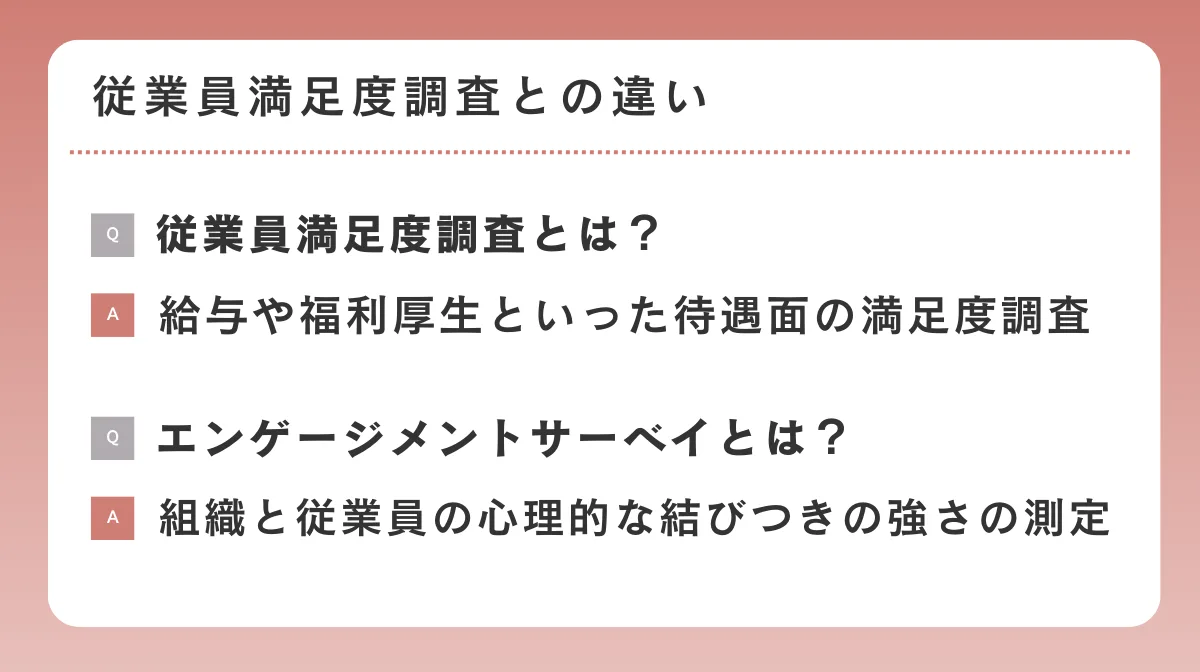

従業員満足度調査との明確な違い

従業員満足度調査とエンゲージメントサーベイは、一見似ているように見えますが、その本質は大きく異なります。

従業員満足度調査が給与や福利厚生といった待遇面での満足度を測定することを主な目的としているのに対し、エンゲージメントサーベイは組織と従業員の心理的な結びつきの強さを測定します。

エンゲージメントサーベイでは、仕事への意欲や組織への貢献意識、キャリア発達の機会など、より広範な観点から組織と従業員の関係性を評価します。

また、エンゲージメントの高さは生産性や顧客満足度向上との相関関係があるといわれています。

2.エンゲージメントサーベイがもたらす4つの効果

組織改善のツールであるエンゲージメントサーベイは、適切に実施することで様々な効果をもたらします。

具体的にどのような効果が期待できるのか、詳しく見ていきましょう。

エンゲージメントサーベイの効果①生産性の向上

エンゲージメントサーベイは組織の生産性向上に大きく貢献します。

エンゲージメントの高い従業員は、自分の役割にとどまらない積極的な業務への関与や、同僚へのサポートなど、自発的な行動を取る傾向があります。

また、与えられた仕事を単にこなすだけでなく、より良い成果を目指して創意工夫を重ね、効率的な業務遂行を心がけます。

組織の目標と個人の目標が合致することで、従業員は自身の成長と組織の成功を同時に追求するようになります。

エンゲージメントサーベイの結果を参考に、人材配置などの人事施策に活用(組織に対する貢献度の高い人材のステップアップなど)することで、さらなる組織の活性化も期待できます。

エンゲージメントサーベイの効果②離職率の改善

エンゲージメントサーベイの定期的な実施は、従業員の離職防止に大きな効果をもたらします。

サーベイを通じてモチベーションの低下や職場環境への不満を早期に発見し、適切な面談や環境改善を行うことで、問題の深刻化を防ぐことができます。

結果を基にエンゲージの改善をしてエンゲージメントが高いくなった従業員は、困難な状況に直面しても安易な離職を選択せず、組織内での課題解決を目指すようになります。

結果として、人材の流出を防ぎ、組織の持続的な成長を支える基盤を維持することができるのです。

エンゲージメントサーベイの効果③トラブル防止効果

エンゲージメントサーベイは、職場のトラブルやハラスメントの予防と早期発見に重要な役割を果たします。

個別に回答するサーベイは、直接の相談が難しい人間関係の不安や、上司・同僚の何気ない言動による精神的な悩みを伝える安全な手段となります。

また、エンゲージメントの高い組織では、活発なコミュニケーションと深い相互理解が醸成され、従業員同士の建設的な対話が可能になります。

従業員同士の信頼関係が強化されることで、組織全体の問題解決能力が向上し、小さな不満が大きなトラブルに発展するリスクを未然に防ぐことができます。

エンゲージメントサーベイの効果④リファラル採用向上効果

エンゲージメントサーベイを通じた組織改善は、質の高いリファラル採用の促進にもつながります。

エンゲージメントの高い従業員は、組織の価値観や文化を深く理解し、自社での働きがいや魅力を自発的に外部へ発信する傾向があります。

従業員からの紹介による採用が活発化し、採用コストの削減だけでなく、組織との価値観の一致した人材の獲得が可能になります。

また、紹介者が自身の経験に基づいて具体的な情報を提供できることから、スキルやマインドのミスマッチが少なく、定着率の高い採用を実現できます。

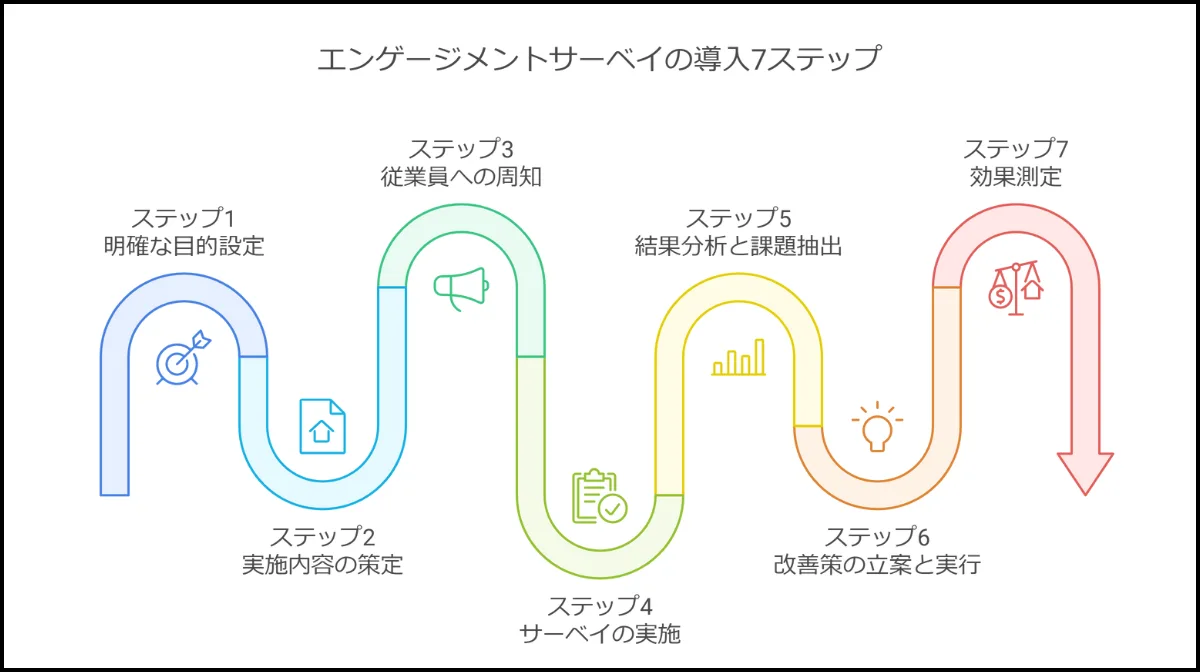

3.エンゲージメントサーベイ導入の7ステップ

エンゲージメントサーベイを効果的に導入し、組織改善につなげるためには、適切なステップを踏んで進めることが重要です。

以下では、導入から実施までの具体的なプロセスを解説します。

ステップ1:明確な目的設定

エンゲージメントサーベイを導入する際、最初に行うべきは目的の明確化です。

「なぜサーベイを実施するのか」「どのような成果を目指すのか」を組織内で共有することが重要です。

経営層や人事部門だけでなく、現場のマネージャーを含めた関係者間で目的を共有し、合意形成を図ることで、その後の施策展開がスムーズになります。

また、目的設定の際には、短期的な課題解決だけでなく、中長期的な組織開発の視点も含めて検討することが望ましいでしょう。

ステップ2:実施内容の策定

エンゲージメントサーベイの具体的な実施計画をおこないます。詳細な実施要項の決定します。設問例を以下に紹介します。参考にしてみてください。

エンゲージメントサーベイの質問例

- 業務において、自分に期待されている役割を明確に理解していますか?

- 効果的な業務遂行のために必要な環境は整っていますか?

- 日々の業務で自身の能力を最大限発揮できる機会はありますか?

- この1週間で、あなたの仕事は適切に評価されましたか?

- 上司や同僚は、あなたを一人の人間として尊重していますか?

- 職場でのキャリア開発に対する支援は十分ですか?

- あなたの意見や提案は組織内で尊重されていますか?

- 組織のミッションにおいて、自身の仕事の重要性を感じていますか?

- チームメンバーは質の高い仕事を目指して取り組んでいますか?

- 職場で信頼できる同僚はいますか?

- 過去6ヶ月間で、自身の成長について上司と話し合う機会がありましたか?

- この1年間で、具体的な成長を実感できる機会はありましたか?

これらの質問は、職場環境、人間関係、成長機会、組織との関係性など、様々な角度から従業員のエンゲージメントレベルを測定するために設計されています。

各質問への回答を分析することで、組織の現状と改善すべき課題を特定することができます。

ステップ3:従業員への周知

エンゲージメントサーベイの成功には、実施前の従業員への丁寧な説明が不可欠です。

特に重要なのは、サーベイの目的と結果の活用方法を明確に伝えることです。

従業員が最も懸念するのは、個人の回答が上司の目に触れ、評価に影響するのではないかという点です。

そのため、回答の匿名性が確実に保たれること、個人の回答が特定されることはないこと、あくまで組織全体の状態を把握するためのものであることを強調して説明します。

このような丁寧な説明により、従業員は安心して率直な意見を表明でき、より正確な組織診断が可能になります。

ステップ4:サーベイの実施

サーベイを実施する際は、全従業員が参加しやすい環境を整えることが重要です。

オンラインツールの活用や、回答期間の適切な設定など、従業員の負担を最小限に抑えながら、高い回答率を確保する工夫が必要です。

また、回答期間中は、未回答者へのリマインドを適切に行い、できるだけ多くの従業員の声を集めることを心がけます。

ステップ5:結果の分析と課題抽出

収集したデータを多角的に分析し、組織の現状と課題を明確化します。部門別、職位別、年齢層別など、様々な切り口でデータを分析することで、より具体的な課題が見えてきます。

また、過去のデータとの比較や、業界標準との比較など、複数の視点から分析を行うことで、より深い洞察を得ることができます。

ステップ6:改善策の立案と実行

分析結果に基づいて、具体的な改善策を立案します。この際、短期的に取り組める施策と、中長期的な取り組みが必要な施策を区分し、優先順位をつけて実行計画を立てることが重要です。

また、改善策の立案には、現場の管理職や従業員の意見も取り入れ、実効性の高い施策となるよう工夫します。

ステップ7:効果測定から再実施へ

実施した改善施策の効果を適切に測定し、次のアクションにつなげることが重要です。

効果測定は、定量的な指標だけでなく、従業員からのフィードバックなど定性的な情報も含めて総合的に行います。

測定結果は、次回のサーベイ設計や改善施策の立案に活用し、PDCAサイクルを確立することで、継続的な組織改善を実現します。

4.エンゲージメントサーベイが無駄といわれる理由とは?

エンゲージメントサーベイは組織改善に大きな可能性を秘めていますが、適切に実施されない場合、その効果を十分に発揮できないことがあります。

なぜ無駄だと言われてしまうのか、その理由を探っていきましょう。

サーベイの実施目的の周知ができていない

エンゲージメントサーベイを効果的に実施するためには、その目的を組織全体で明確に共有することが不可欠です。

目的が不明確な場合、従業員は「なぜ回答する必要があるのか」「回答しても何も変わらないのではないか」という疑問を抱き、参加意欲が低下してしまいます。

さらにデータの有効活用ができず、貴重な機会とリソースが無駄になってしまう可能性があります。

特に重要なのは、サーベイが組織や個人にもたらすメリットを具体的に説明することです。

例えば、「職場環境の改善」「生産性の向上」「離職率の低下」など、明確な目標を設定し、それらがどのように実現されるのかを示すことが必要です。

分析結果による改善が感じられない

エンゲージメントサーベイを実施する上で最も重要なのは、調査結果を確実な改善行動に結びつけることです。

従業員が時間を割いて率直な意見を提供しても、その結果がどのように分析され、どんな改善につながったのかが見えないと、「協力しても意味がない」という不信感が生まれてしまいます。

また、分析結果の共有が不十分であったり、表面的な課題への対応にとどまったりすることで、従業員の参加意欲は著しく低下します。

サーベイへの信頼を維持するためには、結果のフィードバックと具体的な改善策の実行、そして進捗状況の定期的な共有が不可欠です。

5.無駄にしない!エンゲージメントサーベイ結果の活用ポイント

エンゲージメントサーベイを効果的に活用し、真の組織改善につなげるためのポイントについて、具体的に解説していきます。

職場環境改善のために活用

エンゲージメントサーベイの真の価値は、調査結果を具体的な職場環境の改善に結びつけ、改善することにあります。

サーベイデータの分析からは、従業員の不満やストレス要因、スコアの低い項目や前回調査との大きな差異など、重要な洞察を得ることができます。

分析結果に基づき、優先順位をつけた具体的な改善計画を立案し、実行に移すことが重要です。特に効果的なのは、現場の声を反映させながら、実現可能な施策から段階的に実施していくアプローチです。

さらに、改善活動の進捗状況を定期的に従業員と共有することで、変化を実感してもらい、次回のサーベイへの参加意欲も高めることができます。

フィードバックを念入りにおこなう

エンゲージメントサーベイにおいて、調査結果のフィードバックは極めて重要なプロセスです。

全社集会や定例会議などの場を活用し、全体的な傾向に加えて、部門別や職層別の分析結果を共有することで、従業員が自分ごととして課題を捉えることができます。

単なる結果報告にとどまらず、具体的な改善方針やアクションプランも併せて提示することです。

フィードバックが不十分な場合、従業員は自分たちの意見が軽視されていると感じ、かえってエンゲージメントの低下を招く可能性があります。

従業員と共に考え、改善を進めていく姿勢を示すことで、組織全体の理解と協力を得ることができます。

エンゲージメントサーベイは繰り返し行う

エンゲージメントサーベイは、一回限りの調査ではなく、継続的な実施が不可欠です。

従業員のエンゲージメントは日々変化するものであり、組織の現状を正確に把握するためには定期的な測定が必要となります。

また、実施した改善施策の効果を適切に評価し、新たな課題にも迅速に対応するためには、継続的なモニタリングが重要です。

さらに、組織の成長や環境の変化に応じて、調査項目や実施方法を適宜見直すことで、より効果的なサーベイ運営が可能になります。

時系列での変化を追跡することで、組織の傾向を把握し、より深い洞察を得ることができます。

6.エンゲージメントサーベイ導入事例

実際の企業がどのようにエンゲージメントサーベイを活用し、成果を上げているのか、具体的な事例を見ていきましょう。これらの事例から、効果的な導入のポイントを学ぶことができます。

ヤマト運輸

ヤマト運輸では、全国20万人以上の従業員のエンゲージメント向上を目指し、独自の「満足ポイント制度」を導入しています。

この制度は、「周囲の評価」「企業からの評価」「自己評価」の3つの観点からポイントを蓄積し、1年間の合計ポイントに応じて4段階のバッジが贈呈されるシステムです。

イントラネット上で運用されるこの制度により、従業員は自発的にエンゲージメント向上に取り組むようになり、同時に従業員同士が互いの長所を評価し合うことで、組織内の信頼関係も強化されています。

また、オンラインでのサーベイシステムの導入により、現場のセールスドライバーの声を直接経営に反映できる仕組みを構築し、現場の課題解決スピードの向上にも成功しています。

参考:ヤマトホールディングスの設立とグループ総合力の強化|ヤマトホールディングス

商船三井

商船三井では、2014年から実施してきた隔年の「組織風土アセスメント」を発展させ、2022年度より「エンゲージメントサーベイ」を導入しました。

この変更は、働き方とメンバーの多様化に対応し、より迅速な組織開発を目指すものです。新たなサーベイは年1回の本調査と半年後のパルスサーベイを組み合わせ、Webサイトを通じて5段階評価で実施されています。

特徴的なのは、結果を全従業員がリアルタイムで確認でき、得られた「気づき」を組織内で共有し、速やかな改善アクションにつなげられる点です。

2023年には国内外のグループ会社を含めた回答率が91%に達し、グローバルな組織開発ツールとして定着しています。

7.エンゲージメントサーベイで実現する理想の職場づくり

エンゲージメントサーベイは、単なる従業員の意識調査ツールではなく、組織の持続的な成長を支える重要な基盤となります。

成功のためは、明確な目的設定、従業員との丁寧なコミュニケーション、そして継続的な改善活動にあります。

導入にあたっては、自社の状況に合わせた適切な方法を選択し、段階的に進めていくことが重要です。

組織と従業員が共に成長できる環境づくりに向けて、エンゲージメントサーベイを効果的に活用していきましょう。