社会保険の電子申請は、2020年4月から特定法人を対象に義務化されました。近年では、対象外の中小企業でも「紙の手続きが煩雑」「従業員数が増えてきた」といった理由から、自主的に電子申請へ移行する動きが加速しています。

しかし「どの申請方法が自社に合っているのかわからない」「無料のe-Govと有料の労務管理ソフト、どちらを選ぶべきか」と悩む人事労務担当者も多いのではないでしょうか。

この記事では、電子申請の3つの方法を徹底比較し、それぞれのメリット・デメリットから、導入・切り替えに必要な準備ステップまで実務に即した情報を解説します

- 無料ツールと有料ソフトの使い分けや、将来を見据えた導入判断ができる

- 3つの申請方法の特徴やコストがわかり、自社に最適な方法を選択できる

- 電子申請をスムーズに開始するための具体的な準備ステップと手順がわかる

1.【確認】社会保険の電子申請「義務化」、あなたの会社は対象?

2020年4月から、社会保険の電子申請が特定の法人に対して義務化されました。ここでは、まず「義務化の対象範囲」と「どの手続きが対象になったのか」を整理します。

2020年4月から特定の法人を対象に義務化がスタート

社会保険の電子申請義務化は、2020年4月1日以降に行う届出手続きから適用されました。

ただし、すべての法人が対象というわけではありません。資本金や法人形態など一定の条件を満たした「特定法人」が義務化の対象であり、小規模な子会社や資本金が比較的小さい法人は対象外となっているケースもあります。

義務化の対象となる「特定法人」の4つの条件とは

「特定法人」として電子申請義務の対象となる主な条件は、以下の4つです。

- 資本金が1億円を超える法人

- 保険業法における相互会社としての法人

- 投資信託及び投資法人に関する法律における投資法人

- 資産の流動化に関する法律における特定目的会社(SPC)

上記のように、規模・事業内容から判断されるため、「従業員50名程度・資本金少なめ」であれば、義務化の対象外となる可能性が高いでしょう。

ただし、近年では「義務化対象外でも導入を検討すべき」という観点も強まっています。

対象となる社会保険・労働保険の主な手続き一覧

電子申請の対象となる主な手続きを確認しましょう。今後の義務化に備えて対応すべき手続きとあわせて紹介します。

- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)

被保険者報酬月額算定基礎届、被保険者報酬月額変更届、被保険者賞与支払届 - 労働保険

継続事業を行う事業主が提出する年度更新に関する申告書(概算保険料申告書・確定保険料申告書・一般拠出金申告書)、増加概算保険料申告書 - 雇用保険およびその他

被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被保険者転勤届、高年齢雇用継続給付支給申請、育児休業給付支給申請

これら手続きが電子経由で申請可能となることで、紙・FAX・郵送による手続きの削減が可能です。

【ポイント】義務化の対象外でも、電子申請を導入する企業が増えています

近年、特定法人には該当せず義務化の対象外だったとしても、業務効率化や業務リスク削減の観点から電子申請を自発的に導入する企業が増えています。例えば、将来的に規模拡大を見据えて労務管理ソフトとAPI連携を進める、紙の申請管理から脱却するといった理由です。

対応時間が膨らむ

その結果 ⇒ 増大する時間コスト

ミスの修正

遅延の増加

対応の時間

業務効率やミス防止の観点からも、今後を見据えて電子化を進めることが重要です。

▼あわせて読みたい

こちらの記事では、電子申請を進める際に知っておくべき社会保険料の計算方法やトラブル対応について詳しく紹介しています。社会保険料の基本的な仕組みから企業負担の実務対応まで、人事担当者が押さえておくべきポイントを詳しく解説しています。

2.なぜ今、電子申請なのか?導入のメリット・デメリットを徹底比較

電子申請は、e-Govを直接使う方法に加え、GビズIDと労務管理ソフトを組み合わせたAPI連携まで選択肢が広がっています。ここからは、人事・労務担当者の視点で、導入効果と留意点を整理します。

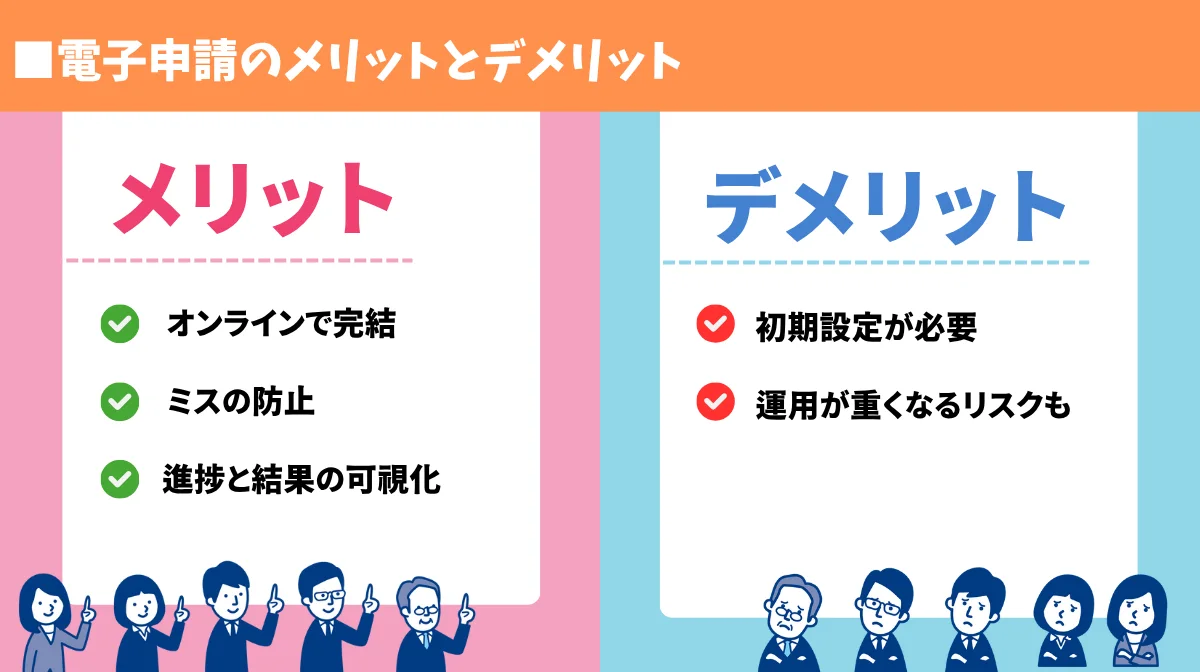

窓口に行く手間がゼロに!電子申請の4つの主要メリット

まずは、電子申請を導入することで得られる4つの主要なメリットを見ていきましょう。

- 提出から受領までオンラインで完結できる

役所の窓口や郵送を前提にしないため、移動時間と待ち時間が削減可能。繁忙期でも就業時間内にデスクから手続きできるため、担当者の負担軽減にも。 - ミスの防止に寄与する

算定基礎届や月額変更届、賞与支払届で同じ情報を何度も書き起こす必要がなくなり、入力ミスや転記漏れが減る。API連携に対応したサービスであれば、e-Govの様式へ自動マッピングされるため、確認業務に集中できる。 - 進捗と結果の可視化

申請の受付状況や審査結果を履歴で追えるため、「届いているか」「差し戻しはないか」の確認が容易。担当者不在時でも履歴から状況共有ができ、属人化の解消にも。 - 紙の使用量や印刷・保管コストの削減

テレワーク環境でも処理しやすく、将来の人員増にも対応しやすい。

導入前に知っておきたい2つの注意点(デメリット)

デメリットとして、初期設定が必要である点には注意が必要です。e-Govを直接使う場合でも、GビズIDの取得や利用者登録、電子証明書の準備などのセットアップが必要です。また、労務管理ソフトを使う場合も、さまざまな設定があります。

最初の数週間は紙運用と並走させ、チェックリストで移行ミスを防ぐなどの運用が現実的です。

また、ツール選定を誤ると運用が重くなるリスクがあります。会社の規模やフローに合わないソフトを選ぶと、入力項目が実務と合致せず余計な手間がかかる場合があるのです。トライアルを上手く活用し、自社の運用に合っているかどうかを判断しましょう。

■採用活動の効率化も進めたい採用担当者様へ

カラフルエージェント ドライバーは、運送・物流業界に特化した人材紹介サービスとして、即戦力となるドライバーを迅速にご紹介します。面接調整や条件交渉も代行するため、電子申請などの業務改善と並行して採用活動の効率的も目指しましょう。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

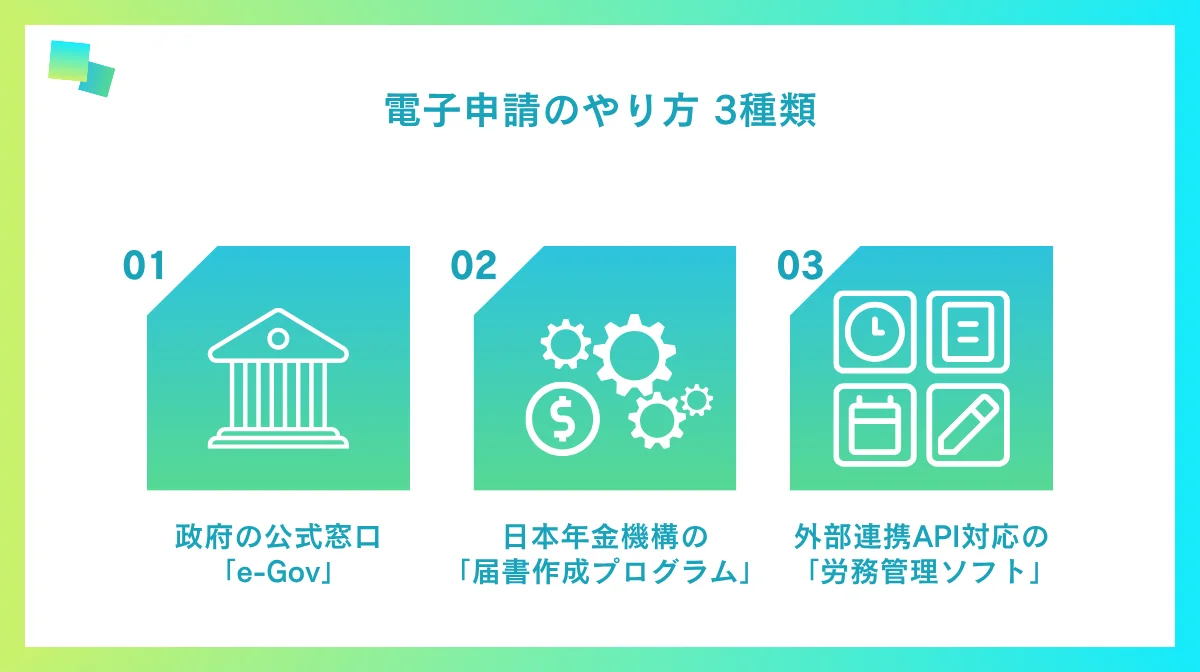

3.社会保険の電子申請、やり方は3種類!それぞれの特徴は?

社会保険の電子申請を始めようと思ったとき、「どこから手を付ければいいのか」「自社に合った方法はどれか」と悩んでしまうかもしれません。ここでは、申請方法を大きく3つに分け、それぞれの手順とポイントを整理します。

方法1:政府の公式窓口「e-Gov」から直接申請する

「e‑Gov電子申請」は、国が運営するオンライン窓口で、社会保険・労働保険の多くの手続きに対応しています。システム導入コストが低く、これから電子申請を始めたいという企業におすすめです。

ただし、操作画面が官公庁仕様で使いにくく「データ入力量が多い」と言った声も少なくありません。

参照:e-Govポータル「e-Govのサービス」

方法2:日本年金機構の「届書作成プログラム」でデータを作成して申請する

日本年金機構が提供する「届書作成プログラム」を使い、届出用データを自社で作成して電子申請に回す方法です。

無料でダウンロードでき、被保険者資格取得届・算定基礎届・月額変更届など主要な手続きに対応しています。

単純な手続きであれば、こちらの方法でも十分対応可能です。

参照:日本年金機構「届書作成プログラム」

方法3:外部連携APIに対応した「労務管理ソフト」から申請する

「API連携型の労務管理ソフト」を使った電子申請も可能です。

■具体的な流れ

社員データ・給与情報・勤怠情報などと連動させることで必要な届出データを自動生成し、e-Govあるいは届書作成プログラム経由で送信できます。

ソフトを利用すると、担当者が手入力する回数が激減し、ミス・転記漏れを減らせるのが大きなメリットです。手続き件数が増えても運用負荷が一定に保てるため、従業員数が大幅に増えても運用しやすくなっています。

将来的に「勤怠システム」や「給与計算システム」と統合させることで、バックオフィスDXの土台として機能させられます。

▼あわせて読みたい

勤怠管理と給与計算のシステム連携によって、社会保険の電子申請に必要なデータを自動的に準備できる環境が整います。こちらの記事では連携によるメリットや具体的な導入手順、おすすめのシステムについて詳しく紹介しています。

4.【比較表】コストや使いやすさは?申請方法の選び方

中小企業が自社に最適な申請方法を選ぶ際、「コスト」「操作性」「対応手続き」の3つを比較して選ぶのがおすすめです。

「コスト」「操作性」「対応手続き」の3つの軸で比較

自社に最適な電子申請方法を選択するためも、まずはそれぞれの特徴を整理しておきましょう。

| e-Gov | 届書作成プログラム | 労務管理ソフト | |

|---|---|---|---|

| コスト | 無料 | 無料 | 有料 |

| 操作性 | やや難しい(設定が複雑) | 中程度(入力量が多い) | 使いやすい(自動化が多い) |

| 対応手続き | ほぼ全ての手続きに対応 | 主要手続きに対応 | ソフトによるが幅広く対応、自動化あり |

コストを最優先するなら「e-Gov」か「届書作成プログラム」

初期費用をかけずにスタートしたい企業に向いているのは、以下の2つです。

- 政府公式の「e-Gov」から直接申請

- 届出データを作成しe-Govにアップロードする方法

どちらも無料で利用できるため、従業員数が少なく、申請件数が月に数件程度の企業であれば十分な選択肢です。ただし、従業員が増えると急激に負荷が増えるため、「今はこれでよいが、将来的には限界が来るかも」という認識を持っておいたほうがよいでしょう。

PC操作が苦手なら「労務管理ソフト」がおすすめ

担当者が1人で業務を抱えている企業ほど、スムーズな操作性が求められます。労務管理ソフトには、直観的にわかりやすい画面設計や作業ガイド、履歴管理のしやすさなど、UI(ユーザーインターフェイス)上のさまざまな工夫が凝らされています。

将来、ほかの担当者に引き継ぐことを考えると、属人化を避けられる点も魅力です。

給与計算など関連業務も効率化したいなら「労務管理ソフト」一択

実は、申請業務だけを電子化しても労務業務全体が改善したとは言えません。最も大きな成果を出せるのは「勤怠→給与→電子申請」を連動させられる仕組みと運用です。

電子申請に限らず、給与計算など関連業務も効率化したい場合は、労務管理ソフトが最良の選択肢です。

▼あわせて読みたい

シフト管理システムには、勤怠から給与、電子申請までを連動してDX化を後押しするものもあります。こちらの記事では15種類のシフト管理システムを徹底比較し、自社に最適なツールの選び方や導入メリットについて詳しく解説しています。

■労務管理の効率化と同時に採用力強化を目指す企業様へ

労務管理ソフトの導入で業務効率化を進める一方、優秀な人材の確保も重要な経営課題です。カラフルエージェント ドライバーでは、運送・物流業界に精通したコンサルタントが貴社のニーズに合った即戦力人材を迅速にマッチング。初期費用・月額費用は一切不要で、成功報酬型のため安心してご利用いただけます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

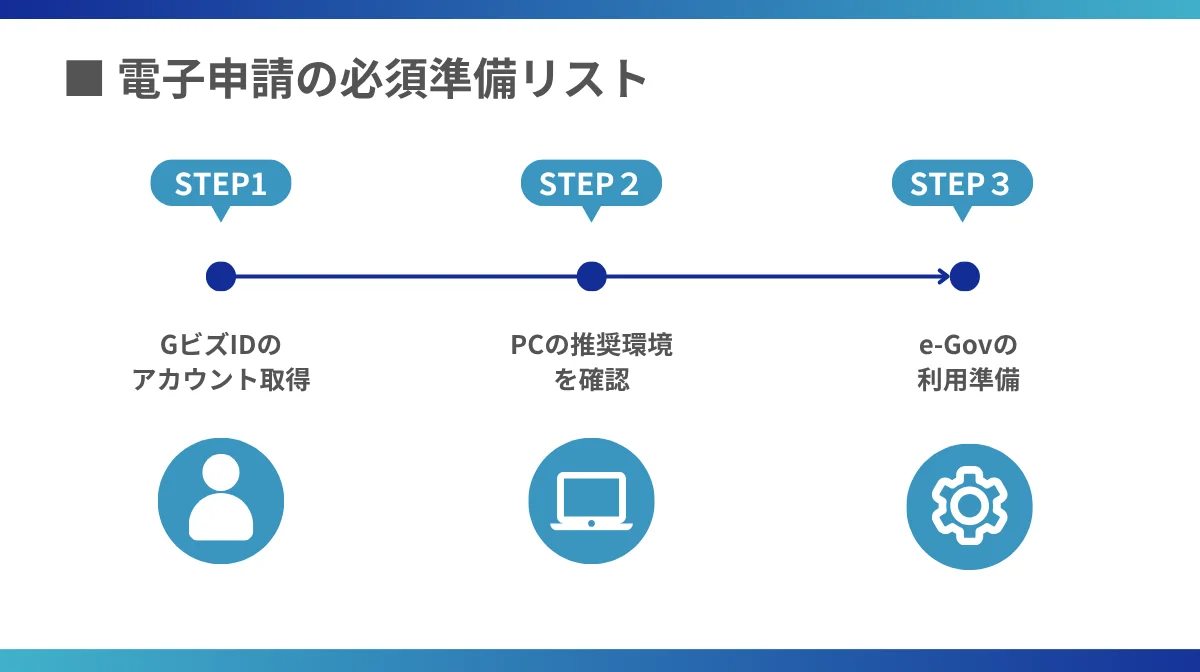

5.これから始める担当者向け!電子申請の必須準備リスト

「義務化ではないけれど、そろそろ電子申請を始めたい」という場合、最初の壁となるのが準備項目です。ここでは、人事労務担当者が最短ルートで導入を進めるための準備リストをステップごとに紹介します。

Step1: GビズIDのアカウントを取得する

電子申請の中心になる認証手段がGビズIDです。1つのIDで複数の行政手続きにアクセスでき、電子証明書も不要となります。

■アカウントの種類

- GビズIDプライム

電子申請など幅広い行政サービスを利用でき、最も推奨される - GビズIDメンバー

プライムアカウント管理者が発行する従業員用アカウント - GビズIDエントリー

利用できるサービスが限定的で、電子申請には不向き

標準アカウントであるプライムを作成するには、審査手続きが必要です。

Step2: 会社のPCが推奨環境を満たしているか確認する

電子申請には、ブラウザのバージョンやセキュリティ設定など一定の環境が必要です。特に、以下の項目は事前にチェックしておきましょう。

- Windowsの対応バージョン

- Google ChromeやMicrosoft Edgeなど推奨ブラウザが使えるか

- ポップアップや証明書の設定が企業内の規制で制限されていないか

- セキュリティソフトの制限による通信ブロックがないか

推奨環境を満たしていないと、入力中の画面フリーズや、エラーが生じやすくなります。

Step3: e-Govの利用準備(ブラウザ設定・アプリインストール)を行う

電子申請を実行する前に、e-Govの設定作業が必要です。PCへ専用アプリをインストールした後、各種設定を行いましょう。

最初は少し面倒ですが、ここさえクリアすれば、後の手続きが効率良く進みます。

▼あわせて読みたい

入社手続きのフローも見直すことで、人事労務業務全体の効率化が目指せます。この記事では入社手続きに必要な22項目のチェックリストや各種書類の準備方法、社会保険・雇用保険の加入手続きについて詳しく解説しています。

6.おすすめAPI連携サービス3選

電子申請の導入は、勤怠・給与・人事データとつながる環境を整えることで全体の業務効率化にもつながります。ここでは、特に中小企業に導入実績が豊富なサービスを3つ紹介します。

SmartHR労務管理

画像:「SmartHR労務管理」公式サイトより引用

SmartHR労務管理は、従業員情報をクラウド上で一元管理できるサービスです。入退社手続きなど、社会保険とセットで発生する届出業務に強みがあります。

UIが分かりやすく、ITが苦手な担当者でも始めやすい点が支持されています。

マネーフォワード クラウド社会保険

画像:「マネーフォワード クラウド社会保険」公式サイトより引用

給与計算や会計と同じシリーズで利用できるため、バックオフィス全体のデータ連携を見据えた運用がしやすいサービスです。

すでに「クラウド給与」を利用している企業には、最も相性の良い選択肢です。

KING OF TIME 人事労務

画像:「KING OF TIME 人事労務」公式サイトより引用

勤怠管理システムとして有名なKING OF TIMEが提供する人事労務機能です。勤怠データと人事情報を連携でき、残業時間の把握や支給額の算出にも強い仕組みです。

現場の労働時間管理が厳密な企業ほど、導入効果を実感しやすいサービスです。

▼あわせて読みたい

業務効率化を実現した後は、採用活動の効率化にも目を向けてみませんか。この記事では運送・物流業界のドライバー採用に特化した採用管理システムの機能やメリット、おすすめツール10選を紹介しています。

■バックオフィスDXと採用活動を同時に成功させたい企業様へ

社会保険の電子申請やAPI連携サービスの導入により、労務管理の効率化が進む一方で、優秀な人材の確保も企業成長には欠かせません。カラフルエージェント ドライバーは、運送・物流業界専門の人材紹介サービスとして、貴社が求める即戦力ドライバーを最短即日でご紹介します。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

7.社会保険の電子申請で人事労務を効率化しよう

社会保険の電子申請は、単に法律に従うためだけのものではなく、人事や労務の仕事全体を効率化する大切なポイントです。目先の手続きだけでなく、「勤怠管理 → 給与計算 → 電子申請」といった流れをつなげる長期的な視点を持つことが重要です。

最初の準備には少し手間がかかりますが、一度仕組みを整えれば、その効果は長く会社全体に広がります。「今の会社に合わせる」だけでなく、「将来を見据えて選ぶ」という考え方で、最適な方法を選びましょう。

デジタル化の流れは止められません。この記事が、自社の労務管理を見直し、より効率的で正確な業務体制を作るきっかけになれば幸いです。

■人材定着率を高めたい運送会社の経営者様へ

カラフルエージェント ドライバーでは、単に人材をご紹介するだけでなく、入社後のアフターサポートも実施。求職者との定期的なコミュニケーションを通じて、早期離職を防止し、長期的な人材定着を支援します。採用から定着まで一貫してサポートいたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら