運送業界では長時間労働や不規則な勤務形態により、過労死リスクが高まっています。

「過労死ライン」と呼ばれる月80時間を超える時間外労働が常態化する中、企業として従業員の健康と安全を守るための対策が急務となっています。

本記事では、運送業界における過労死の実態を明らかにし、法令遵守の基本から具体的な予防策、問題発生時の対応まで、企業が今日から実践できる対策を詳しく解説します。

- 過労死の定義と運送業界特有のリスク要因、企業が負う法的責任

- 運送会社が今すぐ実践できる7つの過労死防止対策と職場環境改善方法

- 過労死の兆候を早期発見するポイントと問題発生時の適切な対応手順

1.過労死とは?運送業界が直面する深刻なリスク

運送業界では長時間労働が常態化しており、ドライバーの健康リスクが高まっています。過労死は企業にとって人材喪失だけでなく、社会的信用の低下や法的責任も伴う深刻な問題です。

この章では過労死の基本概念と運送業界特有のリスクについて解説します。

過労死の医学的・法的定義と認定基準

過労死の定義

- 過労死

仕事による過労やストレスが原因となって脳・心臓疾患、呼吸器疾患、精神疾患などを発病し、死亡に至ること - 過労自殺

過労により強いストレスを受け、疲労が蓄積して「うつ病」などの精神疾患を発症し、自ら命を絶ってしまうケース

1978年に上畑鉄之丞医学博士によって「過労死」という言葉が命名され、その後、過労死110番全国ネットワークの活動や遺族の活動、医師の研究によって社会に広く認知されるようになりました。

過労死は国際的にも「KAROSHI」という言葉で知られ、日本における働きすぎによる健康被害の問題として注目されています。

具体的には、発症前1か月間に100時間、または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働(いわゆる「過労死ライン」)が認められれば、発症との関連性が強いと判断されます。

精神障害の場合は、発病直前の1か月に概ね160時間以上の時間外労働や、3か月連続して1か月あたり概ね100時間以上の時間外労働があった場合に、強い心理的負荷があったと認められます。

参考:厚生労働省|脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント

運送・ドライバー業界で過労死が多発する背景と要因

運送・ドライバー業界で過労死が多発する背景には、業界特有の構造的問題があります。まず、納期厳守のプレッシャーが強く、時間に追われる就労環境があります。

顧客からの厳しい配送時間の要求に応えるため、休憩時間を削って運転を続けるドライバーも少なくありません。

また、長距離運転による身体的負担や不規則な勤務形態も大きな要因です。深夜・早朝の配送や長時間の拘束時間が常態化しており、十分な休息が取れないまま業務を続けることになります。

さらに、ドライバー不足による一人当たりの業務量増加も深刻です。少子高齢化による労働力人口の減少に加え、若年層の運送業離れにより、現場で働くドライバーの高齢化と負担増加が進んでいます。

特に中小規模の運送会社では、コスト削減のプレッシャーから無理な配車計画を組まざるを得ない状況も見られます。

加えて、デジタル化の遅れによる非効率な業務フローや、ドライバーの健康管理体制の不備など、複合的な要因が積み重なって過労死リスクを高めています。

このような背景から、運送業界は過労死の発生率が他業種と比較して高い状況が続いています。

過労死による企業への法的責任とリスク

過労死が発生した場合、企業は重大な法的責任とリスクに直面します。まず、労働安全衛生法上の安全配慮義務違反で、行政処分の対象となる可能性があります。

労働基準監督署の立入調査が実施され、法令違反が認められれば是正勧告や、悪質な場合は書類送検される可能性もあります。

民事上では、遺族から損害賠償請求を受けるリスクがあり、裁判では数千万円規模の賠償金が命じられるケースも少なくありません。

さらに、企業イメージの深刻な毀損も見逃せません。過労死事案が報道されれば、企業の社会的信用は大きく低下し、取引先からの信頼喪失や契約解除につながる可能性があります。

人材採用面でも「ブラック企業」というレッテルを貼られ、優秀な人材の確保が困難になります。経営面では、賠償金の支払いに加え、代替人員の確保や社内体制の立て直しにかかるコストなど、間接的な経済的損失も発生します。

また、社内の従業員のモチベーション低下や離職率上昇といった二次的な問題も生じかねません。こうした多面的なリスクを考慮すると、過労死対策は企業存続のための必須投資と言えるでしょう。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

2.運送業界における過労死の現状と統計データ

運送業界では他の業種と比較して過労死のリスクが高いことが統計データからも明らかになっています。

この章では具体的な数字を示しながら、運送業界における過労死の実態と危険な兆候について解説します。企業として正確な現状認識を持つことが対策の第一歩です。

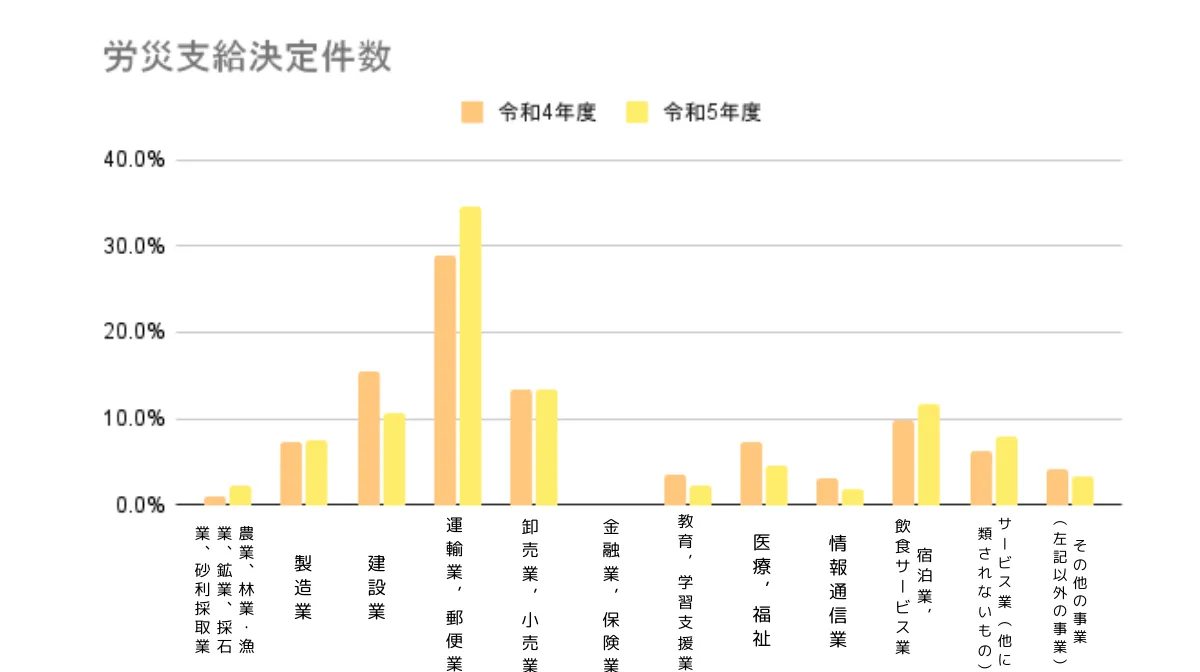

業界別過労死発生率と運送業の位置づけ

運送業界は、業界別の過労死発生率で常に上位に位置しています。厚生労働省の統計によれば、脳・心臓疾患の労災認定件数を業種別にみると、「運輸業・郵便業」は最も認定件数が多い業種となっています。

特に、トラック運転手における過労死関連の労災申請件数は、全業種平均と比較して約3倍という高い水準にあります。

これは運送業界特有の長時間労働、不規則な勤務形態、深夜労働の多さなどが複合的に影響しているためです。

実際に運転業務に従事する労働者の労働時間は、全産業平均を大幅に上回っています。厚生労働省「労働安全衛生調査」によれば、トラックドライバーの週間労働時間は平均で約50時間と、一般労働者の平均を約10時間上回っています。

また、月間の時間外労働が80時間(いわゆる「過労死ライン」)を超えるドライバーの割合も高く、約4人に1人が該当するという調査結果もあります。

このように、運送業界は構造的に過労死リスクが高い業界であり、企業としての対策が急務であることがデータからも明らかです。

参考:

厚生労働省|令和5年度「過労死等の労災補償状況」を公表します

厚生労働省|人口構造、労働時間等について

過労死・過労自殺の労災認定件数の推移

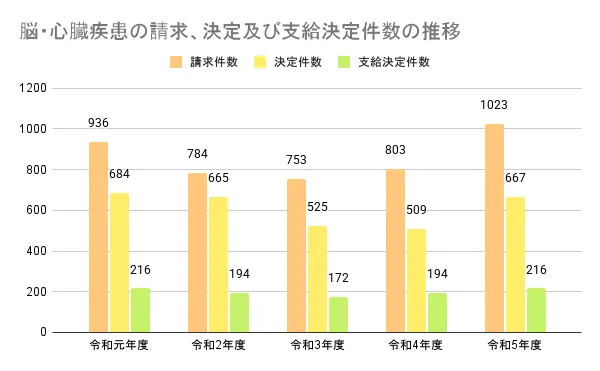

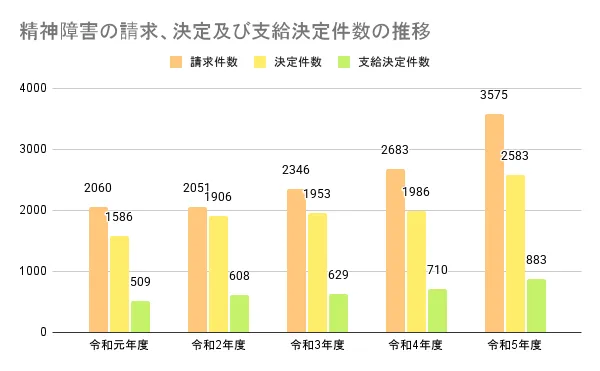

過労死・過労自殺の労災認定件数は、認定基準の改正などにより年々変化しています。

脳・心臓疾患については、平成12年の認定基準改正を受け、同年の認定件数85件から平成14年には317件へと大幅に増加しました。その後は多少の増減を繰り返しながらも、年間200件前後の高水準で推移しています。

精神障害については、より顕著な増加傾向が見られ、平成11年度にわずか14件だった認定件数が、平成23年度には325件、平成24年度には475件となり、近年も同水準で推移しています。

運送業に限ってみると、脳・心臓疾患の労災認定件数は全業種の中でも常に上位であり、特にトラック運転手の認定件数は高い割合を占めています。

また精神障害についても、納期のプレッシャーや長時間の単独業務によるストレスなどが要因となり、近年増加傾向にあります。

特に注目すべき点として、過労自殺の認定件数も増加しており、運送業界におけるメンタルヘルス対策の重要性が高まっています。

これらの統計から見えてくるのは、労災認定基準の緩和という制度的変化だけではなく、過重労働による健康被害の実態が社会的に顕在化してきたという事実です。

参考:

厚生労働省|脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

厚生労働省|精神障害に関する事案の労災補償状況

典型的な事例から学ぶ過労死の危険信号

過労死に至るケースには、いくつかの典型的なパターンと危険信号があります。運送業界で実際に発生した事例から学ぶことで、企業として早期に対処すべきポイントが見えてきます。

まず、長距離トラック運転手の事例では、月間の時間外労働が100時間を超える状態が3か月以上続いた後、運転中に突然の脳出血で亡くなるケースが報告されています。

この場合、出発前に「頭痛がする」「目の前がチカチカする」といった訴えを周囲にしていたことが多く、これらの症状を見逃さないことが重要です。

次に、配送センターのマネージャーが、繁忙期の人手不足をカバーするため自ら現場に入り続け、過重な責任とストレスから精神疾患を発症し、最終的に自殺に至ったケースもあります。

この場合の危険信号としては、「眠れない」「食欲がない」「以前は楽しめていたことに興味を示さなくなる」などの様子の変化が見られることが多いです。

また、中小運送会社の経営者自身が、ドライバー不足を自らの労働で補おうとして過労死するケースも少なくありません。特に休息時間を確保できず、連続勤務が続くような状況は重大な危険信号です。

これらの事例に共通するのは、労働時間の管理や適切な人員配置の重要性、そして心身の不調サインを見逃さないコミュニケーションの必要性です。

3.法令遵守で過労死を防ぐための基本知識

過労死を防ぐためには、関連法令の正確な理解と遵守が不可欠です。この章では、特に運送業界に関わる労働時間規制や安全衛生法の重要ポイントを解説します。

法令遵守は単なる義務ではなく、従業員の健康と企業の持続可能性を確保するための基盤となります。

労働時間の上限規制と「過労死ライン」の理解

労働時間の上限規制は、2019年4月から施行された働き方改革関連法により強化されました。

労働時間の上限規制

- 時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間

- 特別条項を設けた場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)

特に注目すべきは「月100時間未満」と「複数月平均80時間以内」という基準で、これは過労死の労災認定基準とも関連する「過労死ライン」と呼ばれるものです。

法令で定められた上限規制を超えると、単に法令違反となるだけでなく、従業員の過労死リスクが著しく高まります。

運送業界では特に長時間労働が常態化しやすいため、このラインを常に意識した労務管理が求められます。

企業としては、このラインを超えないよう勤務シフトを設計し、労働時間を適正に管理することが、法的リスクを回避し従業員の健康を守るための最低限の取り組みとなります。

改正労働安全衛生法の重要ポイント

改正労働安全衛生法では、過労死防止のための重要な規定が追加されています。

- ストレスチェック制度の義務化

・従業員50人以上の事業場で年1回以上の実施が必須

・結果に基づく面接指導の実施

・運送業では長時間単独業務でのストレス蓄積防止に特に有効 - 労働時間の客観的把握の義務化

・タイムカード、ICカード、PCログなどによる正確な記録

・運送業界ではデジタルタコグラフやGPS機能付き車載端末の活用を推奨

・正確な労働時間把握が過重労働防止の基本 - 長時間労働者への医師面接指導

・月80時間超の時間外労働者から申出があった場合の面接指導義務

・健康状態の早期把握と対策実施

・面接結果に基づく就業上の措置の実施 - 健康保持増進のための指針強化

・長時間労働者への対応強化

・メンタルヘルス対策の充実

・過重労働による健康障害防止策の徹底

こうした法令の遵守は、単なる罰則回避のためではなく、従業員の健康を守り、企業の持続可能な経営を実現するための重要な取り組みとして位置づけるべきでしょう。

参考:厚生労働省|労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)の概要

▼ストレスチェックについて詳しく

以下の記事では、ストレスチェック制度の義務化要件から実施手順、サービス選びまで解説しています。人事担当者のための実践的な運用ガイドになります。ぜひ参考にしてください。

運送業に特化した労働時間管理のルール

運送業には一般の労働時間規制に加え、業界特有のルールが存在し、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(通称:改善基準告示)では、トラックドライバーの拘束時間について、下記のように定められています。

| 1か月の拘束時間 | 原則284時間以内 |

| 1日の拘束時間 | 13時間以内(上限15時間) |

| 連続運転時間 | 4時間以内(それを超える場合は30分以上の休憩が必要) |

| 1日の休息期間 | 継続9時間 |

また、分割休息についてもより厳格なルールが導入されるなど、ドライバーの健康確保に向けた規制が強化されています。

運送会社はこれらの基準を遵守するため、デジタルタコグラフやGPS機能付き車載端末などを活用した労働時間管理システムの導入が不可欠です。

これにより、リアルタイムでドライバーの労働時間や休憩状況を把握し、基準超過を未然に防ぐことができます。また、荷主企業との契約時には、これらの基準を守れる運行計画を前提とした契約条件の設定が重要です。

法令遵守は運送業界における過労死防止の基本であり、企業の社会的責任を果たすための必須条件と言えるでしょう。

参考:厚生労働省|トラック運転者の改善基準告示が改正されます

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

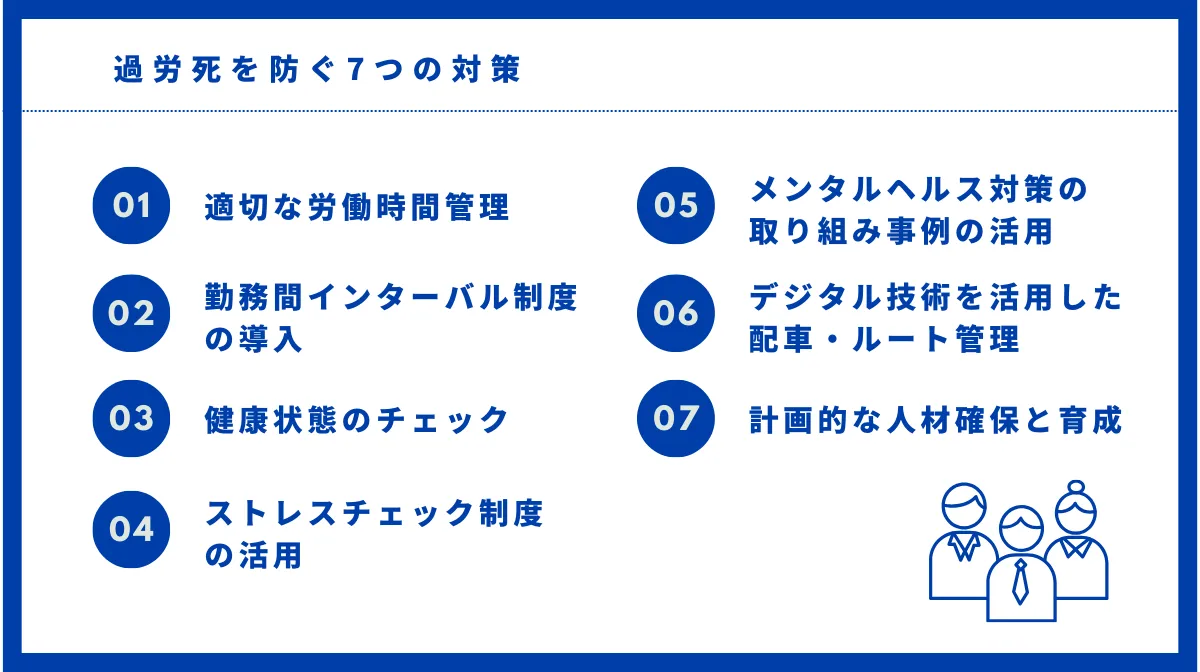

4.過労死を防ぐ!運送会社が今日から実践できる7つの対策

法令遵守の基本を理解したうえで、実際に企業として取り組むべき具体的な対策を紹介します。

この章では、運送会社がすぐに実践できる7つの対策を詳細に解説します。これらの対策は、法的リスクの回避だけでなく、従業員の健康維持や生産性向上にもつながる重要な取り組みです。

①労働時間の適正管理と「過労死ライン」を超えない勤務シフト設計

過労死を防ぐための最重要対策は、適切な労働時間管理と過労死ラインを超えないシフト設計です。

まず、デジタルタコグラフやGPS機能付き車載端末などのITツールを活用して、ドライバーの運転時間、休憩時間、荷待ち時間などを正確に記録・管理することが基本となります。

これにより、月80時間という過労死ラインを超えないよう、リアルタイムで労働時間を監視し、必要に応じて業務調整を行うことができます。

具体的なシフト設計では、「2週間単位の変形労働時間制」などの柔軟な労働時間制度を活用し、繁忙期と閑散期のバランスを取ることが効果的です。

また、長距離運行の際には、中継地点での乗務交代制(中継輸送)や、帰り荷の確保による効率的な運行計画の策定も重要です。

特に注意すべきは、月末や特定の曜日に業務が集中する傾向があるため、そうした繁忙期に特定のドライバーに負担が偏らないよう配慮することです。

さらに、荷主企業との協力も不可欠です。無理な納期設定や突発的な追加発注などが長時間労働の原因となることが多いため、荷主企業との間で「ホワイト物流」推進運動などの取り組みを通じ、持続可能な物流環境の構築に向けた協力関係を築くことが重要です。

労働時間管理は単なる法令遵守の問題ではなく、ドライバーの安全と健康を守り、ひいては企業の持続的な発展を支える基盤となるものです。

②勤務間インターバル制度の導入による休息時間の確保

勤務間インターバル制度は、疲労回復と十分な睡眠時間の確保に効果的な制度です。

運送業界では、改善基準告示によって最低8時間(2024年4月以降は8.5時間、2026年4月以降は9時間)の休息期間が義務付けられていますが、より効果的な疲労回復のためには、可能な限り11時間以上のインターバルを目指すことが推奨されています。

この制度を効果的に運用するためには、まず、運行管理システムにインターバル時間のアラート機能を設定し、基準時間を下回る配車計画が組まれないよう管理することが重要です。

また、長距離運行後は特に長めのインターバルを設けるなど、業務の負荷に応じた柔軟な運用も効果的です。さらに、遠隔地での宿泊を伴う運行の場合は、質の高い休息ができるよう、快適な宿泊施設の確保や仮眠施設の整備も検討すべきでしょう。

勤務間インターバル制度の導入によるメリットは、下記の通り多岐にわたります。

- ドライバーの疲労回復による事故防止

- 健康維持による長期的な人材確保

- 過労死リスクの大幅な低減 など

また、この制度を積極的に導入・運用している企業は、「働きやすい職場」として求職者にアピールでき、人材確保の面でも優位性が生まれます。

運送業界ならではの不規則な勤務形態だからこそ、計画的なインターバル確保が過労死防止の鍵となるのです。

③ドライバーの健康状態を定期的にチェックする仕組みづくり

ドライバーの健康状態を定期的にチェックする仕組みは、過労死防止の要となります。

まず、法定の定期健康診断に加え、脳・心臓疾患のリスクが高いドライバーには特定健康診査や人間ドックの受診を奨励し、企業として費用補助を行うことが効果的です。

また、長時間労働を行ったドライバーには、産業医による面接指導を確実に実施し、健康状態の変化を早期に発見することが重要です。

日常的な健康チェック体制としては、点呼時に血圧測定や体調確認を行うことが基本です。

最近では、ICT技術を活用した健康管理も進んでおり、ウェアラブルデバイスによる睡眠状態や心拍数のモニタリングや、スマートフォンアプリを活用した日々の健康状態の記録・分析などが可能になっています。

こうしたテクノロジーを積極的に導入することで、ドライバー自身の健康意識向上にもつながります。

さらに、健康状態に応じた業務調整の仕組みも重要です。例えば、健康診断で要再検査や要治療の結果が出たドライバーには、医療機関への受診を促すとともに、必要に応じて一時的に業務負荷を軽減するなどの配慮が必要です。

また、高血圧や糖尿病などの生活習慣病リスクが高いドライバーには、産業医や保健師による個別の保健指導を実施し、食生活や運動習慣の改善をサポートすることも効果的です。

健康管理は一時的なコストに見えるかもしれませんが、長期的には過労死リスクの低減や優秀な人材の確保・定着につながる重要な投資です。

▼ドライバーの健康診断について

以下の記事では、ドライバーの健康診断義務と効果的な活用法を解説しています。法的要件、健康起因事故防止策、健康経営の視点まで企業担当者必見の実践情報が満載です。

④ストレスチェック制度の効果的な活用方法

ストレスチェック制度は単なる法令遵守の枠を超え、過労死予防のための効果的なツールとして活用することが重要です。

まず、年に1度の法定ストレスチェックに加え、繁忙期後など負荷が高まる時期に任意の追加チェックを実施することで、心理的負荷の変化をよりきめ細かく把握できます。

また、ストレスチェックの結果を単に個人にフィードバックするだけでなく、プライバシーに配慮しつつ部署や職種ごとの集団分析を行い、組織全体の課題を見つけ出すことも重要です。

高ストレス者に対しては、産業医による面接指導を確実に実施するとともに、外部のカウンセリングサービスやEAP(従業員支援プログラム)の活用も検討すべきです。

運送業界ではドライバーが一人で業務を行うことが多く、ストレスを抱え込みやすい傾向があるため、定期的な面談や相談窓口の設置など、日常的なメンタルヘルスケアの仕組みも併せて整備することが効果的です。

特に注目すべきは、ストレスチェックの結果を職場環境の改善に活かす取り組みです。

例えば、長時間労働や不規則な勤務が心理的負荷の原因となっている場合は、シフト見直しや業務量の適正化を図るなど、具体的な改善策を実施します。

また、人間関係や職場コミュニケーションに課題がある場合は、定期的なミーティングの開催やチームビルディング研修などを通じて、風通しの良い職場づくりを進めることも重要です。

ストレスチェックを単なる形式的な取り組みにせず、結果に基づいた具体的な改善を繰り返すことで、過労死リスクの低減と働きやすい職場環境の構築につなげることができます。

⑤メンタルヘルス対策の具体的な取り組み事例

運送業界におけるメンタルヘルス対策の具体的な取り組み事例を紹介します。

ドライバー主体のセルフケア促進策

ある大規模物流会社では、データ分析により春先にメンタルヘルス不調者が増加する傾向を把握し、この時期に合わせたセルフケア・ラインケア研修プログラムを実施しています。

この研修では管理職が部下の不調サインを早期に発見するスキルや、ドライバー自身がストレスを自己管理するための実践的な方法を学びます。

特に効果的だったのは、社内相談窓口のカウンセラーが講師を務めることで、「顔の見える関係」が構築され、研修後の相談窓口利用率が向上した点です。

ドライバー保護のための外部リスク軽減施策

別の大手運送会社では、ドライバーが顧客からのハラスメントに悩まされるケースが多かったことから、運送約款を改定し、ハラスメント行為があった場合の対応方針を明確化しました。

すべての車両に対応ポリシーを掲示するとともに、車内カメラを導入することで、不適切な行為の抑止力となり、ドライバーの精神的ストレスが大幅に軽減されました。

会社が毅然とした態度でドライバーを守る姿勢を示したことで、従業員の安心感と会社への信頼も高まっています。

職種間の垣根を越えた交流環境の整備

中規模の物流企業では、職種間の壁を取り払うコミュニケーション促進策として、共有リフレッシュスペースを新設しました。

このスペースは単なる休憩場所ではなく、世代や部署を超えた交流の場として機能しています。特に孤独感を抱きやすい長距離ドライバーにとって、他の従業員と自然に交流できる環境は精神的な支えになっています。

また、全社的な禁煙化とともに推進されたことで、健康意識の向上にも貢献しています。

これらの事例に共通するのは、メンタルヘルス対策を企業文化の一部として日常業務に組み込み、継続的に取り組んでいる点です。

過労死の多くが精神疾患に起因することを考えると、こうしたメンタルヘルスケアの充実は過労死防止の根幹を成す重要な取り組みと言えるでしょう。

参考:厚生労働省|事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集

▼ドライバーのメンタルヘルスを守る

以下の記事では、運送業界におけるドライバーのメンタルヘルス対策について、ストレス要因の把握から具体的な支援プログラムまで人事担当者向けに詳しく解説しています。

⑥デジタル技術を活用した効率的な配車・ルート管理

デジタル技術を活用した効率的な配車・ルート管理は、ドライバーの過重労働を防ぎ、過労死リスクを低減するための重要な対策です。

最新のAI配車システムを導入することで、各ドライバーの労働時間や休息状況を考慮した最適な配車計画が可能になります。

例えば、過去の運行データから各ルートの所要時間を正確に予測し、特定のドライバーに長時間労働が集中しないよう自動調整する機能を持つシステムも登場しています。

また、GPSと連動したリアルタイムの運行管理システムの導入も効果的です。渋滞情報や天候状況を考慮したルート最適化により、不必要な長時間運転を回避できます。

さらに、荷待ち時間の削減も重要なポイントで、荷主企業との情報共有プラットフォームを構築し、到着時間の事前調整や荷役作業の効率化を図ることで、ドライバーの拘束時間を短縮できます。

中小運送会社でも導入可能な取り組みとしては、クラウド型の配車管理システムの活用があります。初期投資を抑えつつ、基本的な労働時間管理や配車最適化の機能を利用できるサービスが増えています。

また、スマートフォンアプリを活用した簡易的な運行管理システムも、コスト効率の良い選択肢となります。

デジタル技術の導入は単なる業務効率化ではなく、ドライバーの労働負荷を適正化し、過労死リスクを低減するための戦略的投資として位置づけるべきです。

技術導入の効果を最大化するためには、現場のドライバーの意見を取り入れながら、使いやすさと実効性を重視したシステム選びが重要です。

▼勤怠管理をシステム化?

以下の記事では、2024年問題に対応するトラック向け勤怠管理システムの特徴と導入メリットを解説。おすすめ5選も紹介。

⑦ドライバー不足に対応する人材確保と育成の戦略

ドライバー不足は過労死リスクを高める大きな要因ですが、計画的な人材確保と育成によってこの問題に対処することができます。

まず、採用戦略の見直しとして、従来の「経験者優先」から「未経験者歓迎」へと視点を広げ、若年層や女性、定年退職者など多様な人材の獲得を目指すことが重要です。

特に、大型免許やけん引免許の取得支援制度を設けることで、未経験者の参入障壁を下げる取り組みが効果的です。

また、柔軟な勤務形態として短時間勤務や隔日勤務などの選択肢を用意することで、ライフスタイルに合わせた働き方を提供し、幅広い層からの応募を促進できます。

採用後の育成体制も重要です。体系的な教育プログラムを構築し、安全運転技術だけでなく、健康管理やストレス対処法なども含めた総合的な教育を行うことが大切です。

特にベテランドライバーによるOJTメンター制度は、技術伝承だけでなく、精神的サポートの面でも有効です。

さらに、キャリアパスの明確化も重要な要素で、運行管理者や配車担当など、将来的に運転業務以外の選択肢も提示することで、長期的な定着につながります。

人材の定着率向上のためには、適正な賃金体系の構築も欠かせません。単に拘束時間や運転距離に応じた歩合給だけでなく、安全運転や省燃費運転などの「質」を評価する要素を取り入れることで、長時間労働への依存を減らすことができます。

このように、人材の確保・育成・定着を一体的に考えた戦略を実施することで、一人あたりの負担を軽減し、過労死リスクの低減につなげることができるのです。

企業の将来を見据えた人材投資は、過労死対策の基盤となる重要な取り組みと言えるでしょう。

▼女性躍進で成功を目指す

以下の記事では、、トラック業界における女性活躍推進のポイントを解説しています。環境整備から支援制度の活用、成功事例まで、実践的な情報を網羅的に紹介してますのでぜひ参考にしてください。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

5.過労死予防のための職場環境改善プログラム

過労死を予防するためには、個別の対策だけでなく、企業全体としての職場環境改善が必要です。

この章では、経営層から現場まで一体となった取り組みや、安全と健康を重視する企業文化の構築方法について解説します。従業員の積極的な参加を促し、持続可能な改善活動を実現するためのポイントを紹介します。

経営トップから現場までの意識改革の進め方

過労死予防のための意識改革は、経営トップのコミットメントから始まります。まず、経営者が「安全と健康は全てに優先する」という明確なメッセージを社内外に発信することが重要です。

具体的には、「健康経営宣言」を行い、過労死ゼロを経営目標の一つとして明確に位置づけることで、会社全体の方向性を示します。

この宣言に基づき、労働時間管理や健康管理に関する具体的な数値目標を設定し、定期的に進捗を確認する仕組みを構築することで、経営層の本気度を示すことができます。

管理職層の意識改革も重要です。管理職向けの研修プログラムを実施し、過労死の法的・社会的リスクを理解させるとともに、労働時間管理や部下の健康管理が重要な職務であることを認識させることが大切です。

特に、「残業=頑張っている」という古い価値観から脱却し、効率的な業務遂行や時間管理を評価する新しい価値観への転換を促進する必要があります。

現場レベルでの意識改革としては、定期的な安全衛生委員会の開催や、「健康づくり推進月間」などのキャンペーンを通じて、全従業員の健康意識向上を図ることが効果的です。

また、優良な取り組みを行っている部署や個人を表彰するなど、ポジティブなアプローチも重要です。意識改革は一朝一夕に成し遂げられるものではなく、継続的な取り組みが必要です。

経営トップのリーダーシップのもと、会社全体で過労死予防に取り組む文化を根付かせることが、真の意識改革につながります。

「安全第一」の企業文化を構築するためのステップ

「安全第一」の企業文化を構築するためには、計画的かつ段階的なアプローチが必要です。

まず第一ステップとして、安全と健康に関する明確な企業理念と方針を策定し、社内外に広く周知することから始めます。

この方針には、「過労死ゼロ」「全ての業務は安全と健康を最優先に」といった具体的な価値観を盛り込み、会社としての姿勢を明確に示すことが重要です。

第二ステップは、安全文化を支える組織体制の構築です。安全衛生委員会の活性化や、専門の安全健康推進チームの設置など、継続的に活動できる体制を整えます。

また、現場のドライバーも参加する「安全推進リーダー制度」などを導入し、トップダウンとボトムアップの両面からの取り組みを促進することが効果的です。

第三ステップとして、日常業務に安全文化を浸透させる仕組みを導入します。

- 点呼時に健康状態の確認を徹底する

- 安全運転や健康管理に関する「ワンポイントレッスン」を定期的に実施する

- 安全運転や適正労働に関する表彰制度を設ける など

上記のような取り組みを通して、日々の業務の中で安全意識を高める取り組みを継続的に行います。

最終ステップは、安全文化の定着と継続的改善です。定期的な安全文化診断を実施し、強みと弱みを把握したうえで改善計画を立案・実行するPDCAサイクルを回します。

また、社内外の優良事例を学び、自社の取り組みに取り入れるなど、常に進化し続ける安全文化を目指します。

安全文化の構築は一朝一夕にはできませんが、これらのステップを着実に実行することで、過労死リスクの低減だけでなく、事故防止や品質向上など多方面にわたる効果が期待できます。

従業員参加型の職場環境改善活動の実践方法

従業員参加型の職場環境改善活動は、現場の実情に即した効果的な対策を生み出すとともに、従業員の当事者意識を高める効果があります。

まず、「安全健康改善提案制度」を導入し、労働時間削減や健康増進に関するアイデアを広く募集することが効果的です。

提案された内容は迅速に検討し、採用されたアイデアは表彰するとともに、実施状況をフィードバックすることで、提案活動を活性化させます。

小集団活動も有効な手法です。「安全健康サークル」など、5~10名程度の少人数グループで特定のテーマについて改善策を考え、実践する活動を推進します。

例えば、「待機時間の有効活用法」「効率的な積み込み方法」など、業務効率化につながるテーマを設定し、現場の知恵を集めることで実効性の高い改善が期待できます。

活動成果は定期的に発表会を開催して共有し、優れた取り組みは全社に展開することで、改善の輪を広げていきます。

参加型活動を成功させるポイントは、経営層の支援と現場の自主性のバランスです。経営層は活動に必要なリソース(時間、予算、場所など)を提供しつつ、改善の方向性は現場に委ねる姿勢が重要です。

また、すぐに大きな成果を求めず、小さな改善の積み重ねを評価する文化を醸成することも成功の鍵です。さらに、業務時間内に活動時間を確保するなど、参加しやすい環境づくりも欠かせません。

こうした参加型の改善活動は、過労死防止対策の実効性を高めるだけでなく、従業員の仕事への満足度や帰属意識を高め、人材定着にも寄与する重要な取り組みと言えるでしょう。

6.過労死問題発生時の適切な対応と相談窓口

過労死リスクの兆候がある場合や実際に問題が発生した場合、迅速かつ適切な対応が求められます。

この章では、早期発見のためのポイントや初期対応の方法、活用すべき相談窓口について解説します。問題の早期解決と再発防止のための知識を身につけましょう。

過労のサインを見逃さないための観察ポイント

過労死を防ぐためには、過労の初期サインを見逃さず、早期に対応することが不可欠です。管理者が注意すべき身体的サインとしては、以下のような項目が挙げられます。

| 外見的変化 | 顔色の悪さや目の充血、極端な体重変化 |

| 身体的症状 | 頻繁な頭痛や腰痛の訴え、めまいや立ちくらみの発生、血圧の上昇 (以前は健康だった従業員に突然こうした症状が現れた場合は、特に注意が必要) |

| 行動面の変化 | 無理な残業や休日出勤の増加、休憩時間を取らずに働き続ける姿勢、必要な睡眠時間を確保できていない様子 |

| 仕事のパフォーマンス変化 | 普段よりミスや判断ミスが増える、反応が遅くなる、集中力が低下する |

| 精神面のサイン | イライラや焦りの増加、無気力や意欲の低下、孤立傾向や会話の減少、性格や態度の急激な変化(例:明るい性格だった人が無口になる、協調的だった人が攻撃的になるなど) |

運送業界では一人で業務を行うことが多いため、こうしたサインを見逃しやすい環境です。そのため、定期的な面談や体調確認の機会を意図的に設け、変化に気づける体制を整えることが重要です。

過労のサインに早期に気づき、適切な対応を取ることが、過労死を未然に防ぐための第一歩となります。

問題発生時の初期対応と専門機関への相談方法

過労の兆候が見られる場合の初期対応は、事態の深刻化を防ぐ重要なステップです。まず、該当する従業員との面談を実施し、業務量や労働時間、健康状態、悩みなどについて丁寧に聞き取りを行います。

この際、批判的な態度は避け、従業員の話に共感的に耳を傾ける姿勢が重要です。面談結果に基づき、必要に応じて業務量の調整、一時的な配置転換、休暇取得の奨励などの措置を講じます。

特に、過労死リスクが高いと判断される場合は、産業医の面接指導を速やかに実施し、専門的見地からの評価と助言を得ることが不可欠です。

状況が深刻な場合や、企業内だけでの対応が難しい場合は、外部の専門機関への相談が有効です。

まず、地域の産業保健総合支援センターでは、労働者の健康管理や職場環境改善に関する無料相談や訪問支援を受けることができます。

特に、50人未満の小規模事業場向けには、地域産業保健センターが無料の健康相談や職場巡視などのサービスを提供しています。

また、メンタルヘルス面の問題が疑われる場合は、「こころの耳」(働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)の電話相談やSNS相談窓口の活用も検討すべきです。

特に緊急性が高いケースでは、地域の精神保健福祉センターや保健所への相談も選択肢となります。労務管理面での課題がある場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーで無料相談を受けることができます。

相談の際は、具体的な状況(労働時間、症状、経緯など)を整理して伝えることで、より適切なアドバイスを得られます。

外部専門機関の活用は、企業の責任放棄ではなく、より専門的な支援を得るための積極的な取り組みとして位置づけるべきです。

参考:

独立行政法人労働者健康安全機構|産業保健総合支援センター(さんぽセンター)

厚生労働省|こころの耳

相談窓口と支援制度の活用ガイド

過労死防止に役立つ相談窓口と支援制度を効果的に活用するためのガイドです。

| 総合労働相談コーナー (各都道府県の労働局や労働基準監督署) | 労働条件や労務管理に関する相談を無料で受け付けており、日本語以外にも13言語に対応している |

| 労働条件相談ほっとライン | 労働条件に関する電話相談窓口(平日17:00~22:00、土日祝9:00~21:00) |

| 産業保健総合支援センター (各都道府県) | 事業者向けの個別訪問支援や専門的な相談などを無料で行っている 中小企業向けには、産業医の選任義務がない50人未満の事業場でも、地域産業保健センターのサービスを無料で利用できる制度がある |

| こころの健康相談統一ダイヤル | メンタルヘルスの悩みに関する電話相談が可能(0570-064-556) |

| 過労死等防止対策推進全国センター | 法律相談や情報提供を行っている |

| 全国過労死を考える家族の会 | 法律相談や情報提供を行っている |

| 過労死弁護団全国連絡会議 (過労死110番全国ネットワーク) | 法律相談や情報提供を行っている |

| 過労死110番 | 平日10:00~12:00、13:00~17:00に相談を受け付けている(03-3813-6999) |

これらの窓口を効果的に活用するためのポイントは、以下のような項目が挙げられます。

- 予防的段階から相談する(問題が深刻化する前に専門家の意見を求める)

- 複数の窓口を併用する(労務・健康・法律など多角的なアドバイスを得る)

- 継続的に関係を築く(一度きりではなく定期的に相談や支援を受ける)

相談窓口や支援制度は、企業が過労死対策に主体的に取り組むための「外部リソース」として積極的に活用することが望ましいでしょう。

地域によって利用できるサービスが異なる場合もあるため、自社の所在地の情報を事前に確認しておくことも重要です。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

7.過労死ゼロを目指す先進企業の成功事例

過労死対策を成功させている企業の具体的な事例から学ぶことで、自社の取り組みに活かせるヒントが得られます。

この章では、実際に成果を上げている運送会社の取り組みや、中小企業でも実践可能な対策のポイントを紹介します。他社の成功事例を参考に、自社に最適な過労死防止策を構築しましょう。

健康経営の実践で離職率低下と外部評価獲得に成功した企業事例

基本情報

- 所在地:山形県

- 取り組み:健康経営を軸とした労働環境の抜本的な改善

主な取り組み

| 導入施策 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 印字タイプのアーム式血圧計 | 勤務前の測定・記録を義務化 |

| AED | ほぼ全社員が研修を受けている |

| 社員の健康管理 | ・胃がん・大腸がん検診(35歳以上の全社員) ・睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査 ・MRIによる脳検診 |

| 熱中症予防対策 | ・通気孔付き白色ヘルメットやファン付きエアリージャケットの配布 ・全車両に非常食や経口補水液を常備 |

| 労働時間の削減 | ・本社に事務センターを設置して各営業所の事務処理を一括化 ・配車表を手書きから大型ディスプレイ表示に切り替え ・年間休日89日から110日に増加 ・年次有給休暇の取得率6.6日から14.8日に向上 ・1時間単位の有給休暇取得制度の導入 |

成果

これらの取り組みによりドライバーの離職率は低下。経済産業省の「健康経営優良法人」に4年連続で認定され、2021年には「ブライト500」にも選ばれています。

「令和2年度やまがた健康づくり大賞<健康経営部門>」受賞、「働きやすい職場認証制度<1つ星認証>」取得など、取り組みの成果は目に見える形で現れています。

参考:

山形陸運株式会社

厚生労働省|働き方改革特設サイト 中小企業の取り組み事例 山形陸運株式会社

デジタル化と業務改善で時間外労働を39%削減した企業事例

基本情報

- 所在地:埼玉県

- デジタル化と業務改善による労働環境の向上

主な取り組み

| 導入施策 | 具体的な内容 |

|---|---|

| ドライブレコーダー機能とデジタルタコグラフ機能が一体となったセーフティーレコーダー(SR)を全車両に導入 | ・業務の可視化により、長時間労働の原因の一つが荷物の積み下ろしを待つ「荷待ち」時間の長さだと判明 ・顧客に荷待ち時間短縮の協力を依頼し、配送ルートの見直しも実施 ・「もっと残業したい」というドライバーには、安全や健康のために残業削減が必要な理由を粘り強く説明 |

| 週休1日制から週休2日制と4週6休制の選択制を導入 | 4週6休制では労働時間が長い分、給与が約2万円高くなる |

| ロボット点呼の導入により、ドライバーの出発前・帰社後のチェックを自動化 | 運行管理者の負担を軽減 |

| デジタルタコグラフのデータ活用 | ・運行日報の自動化 ・勤怠管理の効率化 |

成果

新雪運輸株式会社では、過去にドライバーの時間外労働が月100時間を超えることも珍しくなく、過労が原因と思われる事故も発生していました。

1か月の拘束時間である293時間を守らない働き方や休日を取らずに働き続けることに危機感を抱いていました

こうしたデジタル化推進により、時間外労働は2018年と比較して約39%(2020年時点)削減され、事故も減少しました。

さらに、2017年には各営業所の従業員代表が集まり、仕事の改善点や福利厚生、不安などを話し合う「向上委員会」を設立。

年2回発行する『Shinsetsu通信』を従業員の自宅に送付し、家族にも職場や福利厚生制度を理解してもらう取り組みを行っています。

同社のスローガンは「コンプライアンスと働き方改革の達成でCS・ES・FSの実現を目指そう」。CSは顧客満足、ESは従業員満足、そしてFSは家族満足を表しています。

デジタル化や従業員同士の交流促進は、事故のない安全運転の実現に大きく貢献し、家族の満足や幸福にもつながっています。

参考:

新雪運輸株式会社

厚生労働省|働き方改革特設サイト 中小企業の取り組み事例 新雪運輸株式会社

中小運送会社でも実践できる過労死対策のポイント

中小運送会社が限られた経営資源の中でも効果的に実践できる過労死対策のポイントを紹介します。

- 労働時間管理の効率化

・無料スマートフォンアプリやExcelを活用した簡易的な勤怠管理システムの構築

・ドライバーごとの労働時間を可視化し、過労死ライン(月80時間)超過を防止

・シフト作成時に前月の労働時間を考慮し、疲労の蓄積を防止 - 公的支援制度の積極活用

・産業保健総合支援センターの無料健康相談・職場環境改善支援

・「ストレスチェック制度サポートダイヤル」などの専門相談サービス

・50人未満の事業場向け地域産業保健センターの無料産業医サービス - 同業他社との連携強化

・中継輸送の共同実施による長時間連続運転の回避

・繁忙期における相互応援体制の構築

・地域の運送事業者協会を通じた情報交換や共同研修の実施

これらの対策は大規模な投資を必要とせず、既存のリソースを活用しながら過労死リスクを効果的に低減できる取り組みです。

8.過労死ゼロへの道筋と未来

過労死は決して他人事ではなく、運送業界に携わるすべての企業が真剣に向き合うべき課題です。

本記事で紹介した7つの対策や先進企業の成功事例が示すように、過労死防止への取り組みは単なるコスト増ではなく、従業員の健康維持や定着率向上、さらには業績改善につながる戦略的投資と捉えるべきでしょう。

法令遵守はもちろん、デジタル技術の活用やメンタルヘルス対策、企業文化の変革など、多角的なアプローチが重要です。

過労死ゼロの職場づくりは一朝一夕にはできませんが、経営トップのリーダーシップと従業員の積極的参加により、安全で健康的な職場環境の実現は必ず可能です。

運送業界の持続可能な発展のためにも、今日から具体的な一歩を踏み出しましょう。