運送業界において深刻化するカスハラ(カスタマーハラスメント)問題。ドライバーへの暴言や理不尽な要求は、安全運転の妨げとなるだけでなく、メンタルヘルスにも重大な影響を及ぼします。

本記事では、カスハラの具体的な対処法から、企業が負うべき法的責任、実践的な予防策まで、現場で即活用できる対策を詳しく解説します。

- カスハラの定義と具体的な事例、企業の法的責任と安全配慮義務の範囲について

- 現場で活用できる具体的な対応マニュアルと相談窓口の設置方法

- 運送業界における先進的なカスハラ対策の実例とその効果

1.カスハラの基礎知識とドライバーが直面するリスク

近年、社会問題として注目されている「カスハラ」は、ドライバーにとっても深刻な問題です。顧客からの理不尽な要求や暴言、威圧的な態度などは、ドライバーの仕事環境や精神面に大きな負の影響を与えます。

カスハラとは

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、顧客がサービス提供者に対して行う不当で非合理的な行為を指します。

厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によれば、次のようなものと示されています。

参考:カスタマーハラスメント対策企業マニュアル p.7|厚生労働省

カスハラは主に「精神的」「言語的」「身体的」の3つの形態に分類され、以下の内容が含まれます。

- 精神的ハラスメント

・罵声や侮辱的な言葉による心理的攻撃

・サービス提供の範囲を大きく逸脱した理不尽な要求

・従業員を威嚇したり、精神的に追い詰めたりする言動 - 言語的ハラスメント

・人種、性別、年齢などに基づく差別的発言

・人格を否定するような侮蔑的な言葉

・セクシャルハラスメントにつながる発言 - 身体的ハラスメント

・物理的な暴力行為

・不必要な身体接触

・威圧的な態度での押しつけや接触

現時点では、法令での明確な定義はありませんが、行為態様によっては脅迫、恐喝、強要、威力業務妨害などの刑法上の犯罪に該当します。

単なる顧客の不満表明を超えた、サービス提供者の人格と尊厳を侵害する行為であり、労働者の心身に深刻な影響を与える重大な社会問題です。

ドライバー特有のカスハラの特徴と事例

タクシードライバーを含む運送業界では、言葉や態度の暴力によるカスハラが多く、業務中の安全や精神的健康に影響を与えます。以下は、タクシードライバーが経験する典型的な事例です。

言葉の暴力と威圧的態度

目的地に到着した際、料金が予想以上に高額だったことを理由に、乗客が罵声を浴びせるケース。特に高齢の乗客や酔客による「バカ野郎」「仕事をやめたらどうだ」などの暴言が典型例です。

身体的暴力

深夜帯の運行では、酔った乗客がドライバーに暴力を振るうことがあります。座席を叩く、物を投げる、ドライバーの肩を掴むなど、業務中の安全を脅かす行為も発生しています。

理不尽な要求

「追加料金なしでこの荷物も運んでほしい」や「特別なルートを通るように」などの無理な要求が行われることも珍しくありません。これらの行為は、ドライバーの裁量を無視し、過剰な労働を強いる結果になります。

SNSでの誹謗中傷や無断撮影

SNSが普及する中で、乗客がスマートフォンでドライバーを無断で撮影し、悪意をもってその映像を公開する事例も増加しています。このような行為は名誉毀損やプライバシー侵害に該当する可能性があります。

これらの事例は、カスハラがいかにドライバーに対して深刻な問題であるかを物語っています。

カスハラがドライバーのメンタルヘルスに与える影響

カスハラは、ドライバーに多大な精神的負担をもたらし、メンタルヘルスに深刻な影響を与えます。

例えば、些細なクレームや理不尽な要求が日常的に積み重なれば、ストレスが蓄積します。その結果、休職や退職を余儀なくされるケースもあります。

ドライバーは急いでいる乗客や酔客など、多種多様な乗客に対応しなければなりません。

さらに、「お客様は神様」などの企業方針により、理不尽な要求にも対応せざるを得ない場合があります。責任感が強いドライバーほどメンタルが疲弊しやすく、長期的な精神的健康に悪影響を及ぼします。

2.企業に求められる法的責任と対応義務

ここでは、カスハラ被害について企業に発生する法的責任と対応義務を解説します。

安全配慮義務に基づく企業の責任範囲

企業は、労働契約法第5条や労働安全衛生法第3条に基づき、安全で健康的な労働環境を提供する「安全配慮義務」を負っています。これは、従業員が心身ともに健康を保ちながら働ける環境を整えることを企業に求めるものです。

カスハラの放置は安全配慮義務違反に該当する可能性があります。対策を怠ると、企業は以下のようなリスクを負うことが懸念されます。

- 損害賠償請求のリスク

- 労災認定による企業イメージの低下

- 離職率の増加と人材確保の困難

企業が安全配慮義務を果たし、カスハラ問題に対処するための取り組みについては後述します。

参考:

労働契約法| e-Gov 法令検索

労働安全衛生法|e-Gov 法令検索

カスハラ対策における管理職の役割

管理職はカスハラ対応と再発防止の中心的役割を担います。従業員を守り、顧客との適切な関係を維持するために、以下の役割が求められます。

| 状況把握と迅速な対応 | 詳細な状況を迅速かつ正確に把握する 被害を受けた従業員へのヒアリングや、事実確認を行い、必要に応じて法務部門や人事部門と連携して対応方針を決定する |

| 顧客対応の主導 | 解決に顧客との交渉を必要とする場合、管理職が前面に立ち、毅然とした態度で対応する 感情的な対立は避けながら、企業の方針に基づいて、適切な解決を図る |

| 従業員のサポート | カスハラの被害を受けた当事者のメンタルヘルスを守るため、日常的なフォローアップを行う |

| 予防対策の推進 | 管理職は、カスハラの発生を未然に防ぐために、職場の実態を把握する役割を担う ヒアリングやアンケート調査を通じて、従業員のストレス状況や職場環境の課題を把握し、改善に努めることが求められる |

| 教育と事例の共有 | 現場での事案を活用し、カスハラ対応に関する研修やガイドラインの見直しを実施する 同様の問題を繰り返さないために、過去の事例を共有し、新たな対応策の検討プロセスを主導する |

3.現場で使えるカスハラ対応マニュアル

ここでは対応マニュアルとして、基本方針(ガイドライン)の策定から、事例の蓄積とアップデートまでを解説します。

基本方針(ガイドライン)の策定

カスハラ対応には、企業としての基本方針を明確にし、従業員や顧客に周知することが重要です。職場環境などの尊厳を脅かす重大な問題と位置付け、企業全体で毅然と対応する姿勢を示すためです。

カスハラに対する基本方針

- カスハラの定義

暴言、脅迫、不当な要求など、従業員の就業環境を害する行為を明確に定義する - 企業の姿勢

従業員の人権と安全を守るため、カスハラ行為を断固として許さない旨を宣言する - 従業員の保護

問題発生時には迅速かつ組織的に対応し、被害を最小限に抑える取り組みを行うことを約束する - 具体的対応策の明示

必要に応じて警察や弁護士と連携し、法的措置も視野に入れる毅然とした対応方針を掲げる

基本方針は企業トップが自ら発信し、すべての従業員に周知することで、企業としての信頼感を醸成します。

また、明確な方針があることで、カスハラ被害に遭った際でも安心して相談できる環境が整い、トラブル再発の防止にもつながります。

基本方針は定期的に見直しを行い、さらに事例を共有するなどで、現場での実効性を高めることが必要です。

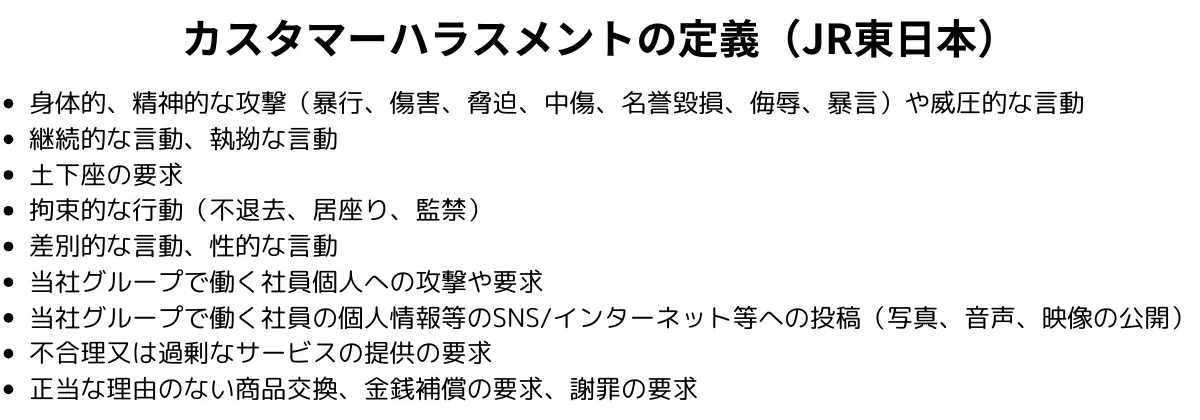

例えば、JR東日本・西日本グループでは、カスハラ行為の具体例を明示することにより、従業員と顧客の双方に正しい理解を促しています。

参考:

航空、鉄道、バスなど交通各社での方針策定が目立つ。毅然とした対応を盛り込む企業も(企業の取り組み:ビジネス・レーバー・トレンド 2024年8・9月号)|労働政策研究・研修機構(JILPT)

カスタマーハラスメントに対する方針|JR東日本

相談窓口の設置

ここでは、相談窓口設置の理由、メリット、具体的な設置方法について解説します。

社内相談窓口設置の理由

顧客に直接対応するのは現場の担当者です。彼ら・彼女らが困難な状況に陥った際、社内窓口の存在は安心感をもたらします。

心理的なハードルから「ハラスメント悩み相談室」などの外部相談窓口を利用しにくい従業員も多く、迅速な問題解決を図るためには、上司やクレーム担当者にすぐ連絡できる仕組みが必要です。

労働施策総合推進法第30条の2第1項では、企業の安全配慮義務の一環として相談窓口の設置を事実上、義務付けています。

社内窓口設置のメリット

相談窓口を設ければ、いつでも気軽に相談でき、カスハラ対応を一人で抱え込む必要がありません。職場環境が改善し、従業員の定着率向上にも寄与します。

また、企業側にとっては、トラブルの早期発見や深刻化の防止、相談事例の蓄積による対策の強化など、多くのメリットがあります。

設置の具体的方法

窓口担当者には、複数の担当者を指定し、24時間対応可能な体制を整えることが理想です。

さらに、産業医や精神科医と連携し、メンタルヘルスケアも視野に入れた包括的な支援体制を構築する必要があります。弁護士とも連携して、悪質な事例に対処できる環境を整備できれば、より安心して働けます。

参考:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律|e-Gov 法令検索

▼あわせて読みたい

下記の記事では、カスハラをはじめ、ストレスの多い運送業界におけるドライバーのメンタルヘルス対策について、ストレス要因の把握から具体的な支援プログラムまで人事担当者向けに詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

クレーム対策の策定

クレームなどに対応する上では、従業員が指針として活用できるクレーム対策マニュアルが重要です。以下の内容を盛り込むことで、従業員の対応力を強化し、トラブルの早期解決を図れます。

- 基本手順の明確化

クレーム対応の基本手順を明示し、従業員が即座に対応できるようにする

例えば、「報告先」「事実関係の確認」「責任の判定」「回答の決定」などを具体的に記載する - 事例ごとの対応方法

企業ごとに発生しやすいクレームやカスハラ事例を挙げ、それぞれの対応方法を示すことで、従業員が状況に応じた適切な対応を行えるようにする - カスハラ対応のフロー

発生時のフローを決めておくことで、担当者が迷わずに対応できる

例えば、オペレーターが対応→スーパーバイザーへの引き継ぎ→カスハラ対応専用窓口に連携、などの具体的な流れを示す - 対応方法の更新

定期的に対応方法を見直し、最新の事例や対策を加えてマニュアルを更新する

定期的な見直しを行うことで、現場で活用するマニュアルの有効性が維持される

被害者への配慮のための取り組み

カスハラ事案が発生した際には、まず従業員の安全を最優先に考える必要があります。具体的には、以下の対応が求められます。

- 顧客から物理的距離を取る

危険な状況が生じた場合、顧客から適切な距離を取り、担当者の身の安全を確保する - 警察への通報

顧客の行動が暴力的である場合や、従業員に危険が及ぶ恐れがある場合は、ためらわずに警察に通報する - 責任者のサポート

担当者一人に任せず、責任者や上司がサポートして、組織全体で対応する体制を整える

カスハラの被害による精神的な影響は、慢性化するとメンタルヘルス不調につながりかねません。以下に挙げるような取り組みを実施し、従業員の心身の健康を支えましょう。

- 定期的なストレスチェック

- 産業医や専門家との連携

- メンタルヘルス対策の啓発

- メンタルヘルス休暇制度などの導入

カスハラ対応の研修

カスタマーハラスメントへの適切な対処法を学ぶには、研修が必要です。

目的はカスハラ発生時の実践的な対応力を身につけることで、内容は顧客への基本的な対応方法から、悪質なカスハラへの対応、さらには従業員のメンタルヘルスケアまで、幅広く含まれます。

従業員の心理的安全性を確保し、ストレス軽減や企業のリスク管理に貢献する重要な取り組みです。

カスハラ対応研修のポイント

- ディスカッションなど、当事者意識をもたせる仕組みを取り入れる

- 学び直しをできるようにして、思い込みを防ぐ

- 誤解やすれ違いを解消すべく、相互理解を促す内容を盛り込む

- 内容を適宜アップデートする

事例の蓄積とアップデート

企業は各事例を蓄積し、分析、共有することで、日々の改善を図る必要があります。具体的には、カスハラ対応マニュアルや研修内容を定期的に見直し、新たな事例や法改正に基づいて更新することです。

このPDCAサイクルを回して、現場の対応力を向上させ、企業全体で一貫した対策を取れるようにします。

4.カスハラの効果的な予防対策

カスハラへの対応は、発生後の対策だけでなく、予防が重要です。

- 迅速な情報収集と相談体制の整備

緊急事態報告システムの構築や定期的な従業員面談の実施で、現場での問題を早期に発見する - 過去の事例からの学習

事例を詳細に分析し、マニュアルの改訂、従業員への教育を徹底する - 顧客への方針周知

店舗内やウェブサイトでの啓発ポスター、利用規約へのカスハラ禁止条項の追加で、顧客にカスハラ防止の意識を浸透させる - 顧客と対等な関係の構築

適切な接客トレーニングや顧客との対話機会の創出で、無理のない対応をできるようにする

5.運送業界におけるカスハラの企業事例

ヤマト運輸では、コールセンターのオペレーターが繰り返し暴言を受け、恐怖で萎縮したことからカスハラ対策を開始しました。

2020年10月には、弁護士の協力のもとカスハラ対応マニュアルを作成し、さらに全社員対象の研修を行って、24時間体制の専用相談窓口を設置しました。

その結果、担当者が毅然と対応できるようになり、メンタルヘルスの改善も見られたといいます。

日本交通では、カスハラを単なるクレームとして扱わず、従業員の精神的・身体的苦痛を軽減するための対策を強化しました。

基本方針を明確にし、顧客からの不当な要求に対して毅然と対応しています。担当者が安心して働ける環境を整えることで、顧客満足度の向上にもつながっています。

参考:

あかるい職場応援団|厚生労働省

カスタマーハラスメントへの対応に関する基本方針|日本交通株式会社

6.カスハラ対策で実現する安全な職場環境

カスハラ対策は、企業と従業員が一体となって取り組むべき重要な課題です。明確な基本方針の策定、相談窓口の設置、実践的な研修の実施など、組織的な対応体制の構築が不可欠です。

同時に、過去の事例を蓄積・分析し、予防策を講じることで、カスハラの発生リスクを低減できます。

ドライバーの安全と尊厳を守り、健全な労働環境を実現することは、企業の社会的責任であり、持続可能な事業運営の基盤となります。