近年、採用活動において「カジュアル面談」を導入する企業が増加しています。

従来の採用面接とは異なる目的と特徴を持つカジュアル面談は、企業と候補者の相互理解を深め、ミスマッチを防ぎつつ優秀な人材の獲得につなげる効果的な手法です。

本記事では、カジュアル面談の基本知識から効果的な進め方、具体的な成功事例まで、企業の採用担当者が押さえておくべきポイントを網羅的に解説します。

- カジュアル面談と通常の採用面接の違いや、企業・候補者双方にもたらすメリット

- 効果的なカジュアル面談を実施するための7つのステップと具体的な質問テクニックて

- 業界別の成功事例と、すぐに実践できる改善ポイント

1.カジュアル面談とは?企業が押さえておくべき基本知識

カジュアル面談は従来の面接とは一線を画す、より柔軟でオープンなコミュニケーションの場です。選考とは異なる目的と特徴を持ち、適切に活用することで採用活動に大きな効果をもたらします。それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

カジュアル面談の定義と目的

カジュアル面談の主な目的は、お互いの期待に応えることができるかを確認することでミスマッチを防ぎ、候補者の志望度を高めることにあります。

正式な選考ではないため、評価よりも理解に重点が置かれ、候補者が本音で話せる環境を提供します。また、自社の魅力を直接伝える貴重な機会でもあります。

候補者が抱く不安や疑問に応えることで、応募へのハードルを下げる効果も期待できます。企業と候補者の双方が、リラックスした雰囲気の中で本質的な対話を行うことで、より良いマッチングの土台を築くことができるのです。

カジュアル面談の特徴と実施タイミング

カジュアル面談の最大の特徴は、リラックスした雰囲気の中で行われることです。服装は私服可とするケースが多く、場所もカフェやラウンジなどのカジュアルな環境、あるいはオンライン上で実施されることが一般的です。

このリラックスした環境が、候補者の緊張をほぐし、本音を引き出す効果をもたらします。

実施タイミングとしては、応募前の段階や、ダイレクトリクルーティングでのスカウト送信後の初接触として活用されることが多いでしょう。

特に、人材の流動性が高く、高度なスキルを持つ人材の獲得競争が激しい業界では、正式な選考プロセスに入る前の相互理解の場として重要な役割を果たします。

また、内定後のフォローとして実施するケースもあり、入社に向けた不安解消や、入社後のスムーズな受け入れ準備に役立てることができます。効果的な活用のためには、目的に応じた適切なタイミングでの実施が重要です。

▼ダイレクトリクルーティングについてもっと詳しく

下記の記事では、ダイレクトリクルーティングの基礎知識から実践的な運用方法、サービス選びのポイントまで解説。採用成功率を高めるノウハウを紹介します。

通常の採用面接との明確な違い

カジュアル面談と採用面接には、目的や進め方に明確な違いがあります。これらの違いを理解し、目的に応じた適切な場づくりが重要となります。

| カジュアル面談 | 採用面接 | |

|---|---|---|

| 目的 | 選考がなく、相互理解を深めることが目的 評価ではなく対話に重点が置かれる | 選考があり、合否判断を目的とする |

| 質問者の立場 | 候補者が企業について知りたいことを質問する | 企業側が主に質問する |

| 形式 | カジュアルな雰囲気で進められる | フォーマルな環境で行われる |

| 服装 | 私服指定や自由な服装 | スーツが基本 |

| 提出書類 | なし | 履歴書や職務経歴書 |

2.カジュアル面談を導入するメリットと注意すべき落とし穴

カジュアル面談を導入することで、企業は従来の採用活動では得られなかった多くのメリットを享受できます。しかし同時に、いくつかの注意点も把握しておく必要があります。効果的な活用のためには、メリットと落とし穴の両方を理解しておくことが重要です。

企業側が得られる5つのメリット

カジュアル面談の導入によって企業側が得られるメリットは多岐にわたります。

- 採用ミスマッチの削減

相互理解を深めることで、入社後のギャップを事前に軽減し、早期離職を防止できる - 応募者層の拡大

正式な選考に比べてハードルが低いため、潜在層を含む幅広い候補者にアプローチできる - 入社後の早期離職防止

入社前に企業文化や実際の業務内容を理解してもらうことで、入社後の現実とのギャップを減らし、定着率を高める効果が期待できる - 企業ブランディングの強化

カジュアルながらも丁寧な対応は、企業のイメージアップにつながり、候補者からの口コミ効果も期待できる - 採用選考の効率化

事前に相互理解を深めておくことで、その後の選考プロセスがスムーズに進み、採用担当者の時間と労力の節約につながる

候補者が感じるメリット

カジュアル面談は候補者にとっても多くのメリットをもたらします。これらのメリットは候補者の不安を軽減し、応募意欲を高める効果があります。

企業は候補者のこうしたメリットを意識し、十分な情報提供と対話の機会を設けることが重要です。

- 企業の実態を知るチャンス

ウェブサイトやパンフレットからは得られない、リアルな企業の雰囲気や文化を直接体感できるため、入社後のミスマッチを防ぐことができる - 社風や職場の雰囲気を直接把握できる

実際に社員と話すことで、公式情報だけでは見えてこない企業の内側を知ることができる - 実際の業務イメージを具体化

業務内容や一日の流れについて詳しく質問できるため、入社後の働き方をより具体的にイメージすることが可能 - 気軽に質問できる環境

選考を前提としていないため、通常の面接では聞きにくい質問も遠慮なくでき、企業理解を深められる

避けるべき3つの落とし穴と対策法

カジュアル面談を実施する際には、いくつかの落とし穴に注意する必要があります。

第一の落とし穴は、面談の目的が不明確になりやすいことです。カジュアルな場であるがゆえに、単なる雑談に終始してしまい、本来の目的達成につながらないリスクがあります。

これを避けるためには、事前に明確な目的設定を行い、獲得したい情報や伝えたいメッセージを整理しておくことが重要です。

第二の落とし穴は、候補者に過度な期待を持たせてしまうことです。カジュアル面談後に選考に進めない場合でも、面談での良好な関係から候補者が内定を期待してしまうケースがあります。

これを避けるには、面談の冒頭でカジュアル面談の位置づけを明確に説明し、選考への影響について正確に伝えることが必要です。

第三の落とし穴は、一方的な情報発信に終始してしまうことです。企業側の説明ばかりが続くと、候補者の関心や適性を把握する機会を逃してしまいます。

対話を重視し、候補者の話を引き出す質問を準備しておくことで、双方向のコミュニケーションを実現しましょう。

【ドライバー採用でお悩みですか?】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

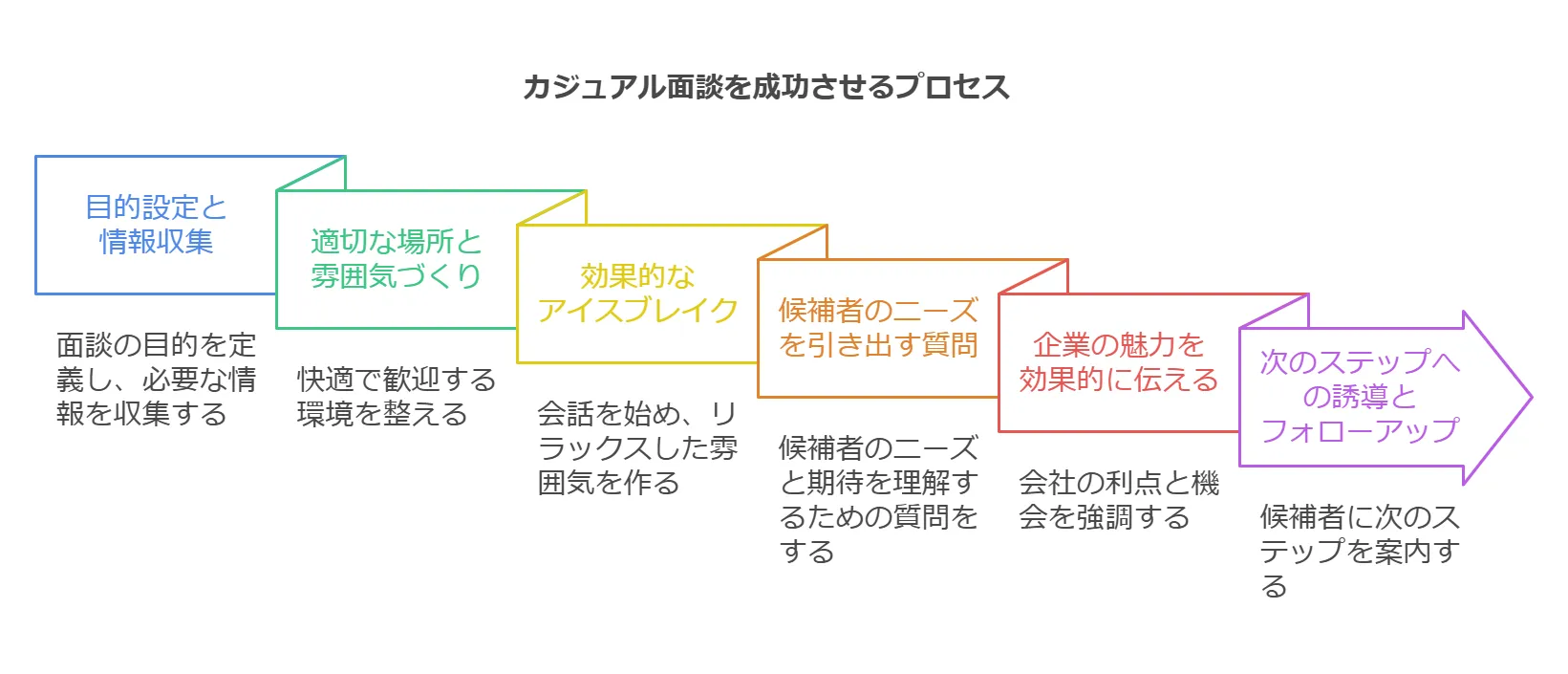

3.カジュアル面談を成功させる7つのステップ

カジュアル面談を効果的に実施するためには、体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、準備から実施、フォローアップまでの7つのステップを詳しく解説します。これらのステップを押さえることで、企業と候補者の双方にとって価値ある時間を創出できるでしょう。

①事前準備|目的設定と情報収集

カジュアル面談の成功は、綿密な事前準備から始まります。まず、面談の具体的な目的を明確にしましょう。

- 候補者の人柄を知る

- 企業文化への適合性を確認する

- 特定のスキルや経験について詳しく聞く など

次に、候補者の経歴や情報を事前に確認します。履歴書や職務経歴書がある場合はそれらを熟読し、SNSやポートフォリオなども可能な範囲でチェックしておきましょう。

また、説明すべき自社の情報も整理しておく必要があります。企業理念、事業内容、社風、職場環境、特徴的な制度など、候補者の関心に応じて説明できるよう情報を整理しておきます。

さらに、候補者から想定される質問とその回答も事前に準備することで、スムーズな対応が可能になります。これらの準備を怠ると、せっかくの機会を無駄にしてしまう恐れがあるため、時間をかけて丁寧に行いましょう。

②適切な場所と雰囲気づくり

カジュアル面談の効果を最大化するためには、場所選びと雰囲気づくりが非常に重要です。

まず場所選びのポイントとして、候補者がリラックスできる環境を考慮しましょう。社内のミーティングルームを使用する場合は、堅苦しい会議室よりもカフェスペースやラウンジなど、開放的な空間が適しています。社外であれば静かなカフェなどが好まれます。

オンラインで実施する場合は、背景が整理されたプロフェッショナルな環境を用意しつつも、硬すぎない雰囲気を心がけましょう。

リラックスした雰囲気を作るための工夫としては、まず面談担当者自身がリラックスして臨むことが大切です。堅苦しい言葉遣いや態度は避け、自然体で接することで候補者も緊張がほぐれます。

また、冒頭で軽い話題から始めるアイスブレイクも効果的です。オンライン面談での環境設定のコツとしては、安定したインターネット接続の確保、適切な照明、クリアな音声など、基本的な通信環境の整備が重要です。

また、画面共有の準備や、途中で通信トラブルが起きた場合の代替手段も考えておくと安心でしょう。

③効果的なアイスブレイクの方法

カジュアル面談の冒頭で行うアイスブレイクは、その後の対話の質を大きく左右します。最初の5分間で信頼関係を築くためには、軽い話題から入ることが効果的です。

天気や交通手段、オフィスの印象といった中立的な話題は、緊張をほぐす入り口として最適です。また、候補者の出身地や趣味など、履歴書から得られる情報を元にした質問も会話のきっかけになります。

ただし、あまりにプライベートな内容には踏み込まないよう注意が必要です。緊張をほぐす質問例としては、「今日はどのようにして来られましたか?」「最近、興味を持っていることはありますか?」といったオープンエンドの質問が効果的です。

こうした質問は答えやすく、自然な会話につながります。担当者の自己紹介も重要なアイスブレイクの要素です。

名前や部署といった基本情報だけでなく、自社での経験や入社の経緯、仕事のやりがいなど、人間味のある情報を共有することで親近感を生み出せます。

自己開示が相手の自己開示を促すことを意識し、自身の経験や考えを適度に共有することで、候補者も話しやすくなるでしょう。

④候補者のニーズを引き出す質問技術

カジュアル面談で最も価値ある情報を得るためには、候補者のニーズや本音を引き出す質問技術が欠かせません。

オープンクエスチョンの活用は、その基本となります。「はい」「いいえ」で答えられる閉じた質問ではなく、「どのように」「なぜ」「どんな」で始まる開かれた質問を心がけましょう。

例えば「前職での経験から、どのようなスキルを身につけましたか?」といった質問は、候補者の豊かな回答を引き出します。

転職意向や状況を自然に聞き出す方法としては、直接的な質問を避け、「現在のお仕事の中で、特に力を入れていることは何ですか?」「今後のキャリアでチャレンジしたいことはありますか?」といった間接的なアプローチが効果的です。

また、候補者のキャリア観を探る質問テクニックとしては、価値観を問う質問が有効です。

「仕事において最も大切にしていることは何ですか?」「理想の職場環境とはどのようなものですか?」といった質問を通じて、候補者の深層的な価値観や志向性を把握できます。

質問の際は、相手の回答に対して適切なフォローアップ質問を投げかけることで、より深い理解につなげましょう。

⑤企業の魅力を効果的に伝えるポイント

カジュアル面談は、企業の魅力を候補者に直接伝える絶好の機会です。効果的に伝えるためには、候補者のニーズに合わせた情報提供が重要です。

事前のヒアリングで把握した候補者の関心事や価値観に応じて、自社の魅力をカスタマイズして伝えましょう。

例えば、成長志向の強い候補者には教育制度や昇進の機会について、ワークライフバランスを重視する候補者には柔軟な働き方や休暇制度について、それぞれ詳しく説明することが効果的です。

具体的なエピソードを交えた説明も印象に残ります。数字や概念だけでなく、「先日このようなプロジェクトで成功した」「こんな困難を乗り越えた」といった具体的なストーリーは、企業文化や仕事の実態を生き生きと伝えることができます。

また、社内の様子を伝える効果的な方法としては、実際のオフィスツアーを組み込んだり、社員の日常を写真や動画で紹介したりすることが挙げられます。

オンライン面談の場合でも、スライドやバーチャルツアーを活用して、職場環境の雰囲気を伝えることが可能です。何より大切なのは、誇張や美化をせず、リアルな情報を正直に伝えることです。

⑥次のステップへの誘導方法

カジュアル面談の目的の一つは、候補者を次のステップへと誘導することです。選考意思を確認するタイミングは面談の終盤、候補者の反応や面談の流れを見極めながら自然に行いましょう。

「本日のお話を聞いて、弊社での選考にご興味を持っていただけましたか?」といった率直な質問は効果的です。

応募へのハードルを下げる声かけ例としては、「もし興味を持っていただけたら、選考プロセスについてご案内します」「応募書類の準備でお困りの点があれば、いつでもサポートいたします」などが挙げられます。

これらの言葉で候補者の不安を取り除き、次のステップへの移行をスムーズにします。応募意欲が低い候補者への対応も重要です。

無理に応募を促すのではなく、「今後のキャリアについてさらに考える時間が必要でしたら、いつでもご連絡ください」と伝え、ドアを開けたままにしておくことで、将来的な応募の可能性を残せます。

また、即答を求めず、「一度持ち帰ってご検討いただき、後日ご連絡いただければ」と伝えることで、候補者に考える余裕を与えることも効果的です。

いずれの場合も、候補者の意思を尊重し、プレッシャーを与えないよう配慮することが大切です。

⑦フォローアップの重要性と具体的手法

カジュアル面談後のフォローアップは、候補者との関係構築において非常に重要なステップです。

面談後のフォローメールは、24時間以内に送ることが理想的で、「本日は貴重なお時間をいただきありがとうございました」と感謝の意を伝えた上で、面談で印象に残った点や候補者の強みに触れると好印象を与えます。

また、次のステップについての案内や期限を明確に伝えることで、候補者の行動を促進できます。

適切なフォローアップのタイミングとしては、以下のような複数のポイントがあります。

- 面談直後

- 選考への意思確認の段階

- 選考プロセス中

- 選考結果通知後

特に、選考に進まなかった候補者に対しても丁寧なフォローアップを行うことで、将来的な応募の可能性や企業イメージの向上につながります。

長期的な関係構築のためのポイントとしては、定期的な情報提供が効果的です。自社のニュースレターやイベント案内を送るなど、候補者とのタッチポイントを維持することで、採用市場における自社の存在感を高められます。

また、SNSでのつながりを持つことも一つの方法です。こうした継続的な関係維持は、将来的な採用機会の創出や企業ブランディングにつながる重要な活動と言えるでしょう。

▼効果的な面接のコツを徹底解説!

下記の記事では、カジュアル面談でも活用できる採用面接官テクニックを解説しています。面接官の心得から具体的な質問例、NG言動なども詳しくご紹介しています。あわせて参考にしてください。

4.カジュアル面談で使える質問例と狙うべきポイント

効果的なカジュアル面談を実施するためには、適切な質問を準備しておくことが重要です。ここでは、候補者の本音を引き出し、キャリア志向や文化的フィットを見極めるための具体的な質問例と、それらの狙いについて解説します。これらの質問を活用することで、より深い相互理解を促進できるでしょう。

候補者の本音を引き出す10の質問

カジュアル面談の醍醐味は、候補者の本音を引き出すことにあります。現職の満足点と不満点を聞く質問では、直接的な不満を聞くのではなく、改善点という形で聞くことで回答しやすくなります。

現職の満足点と不満点を聞く質問例

- 「現在のお仕事で、特に充実感を感じる瞬間はどんな時ですか?」

- 「もし現在の職場で改善できるとしたら、どのような点を変えたいですか?」

転職理由を深掘りする質問例

- 「キャリアの次のステップとして、どのようなことを実現したいと考えていますか?」

- 「今回新しい環境を探そうと思ったきっかけは何でしょうか?」

将来のキャリアビジョンを探る質問例

- 「5年後、どのようなポジションで、どのような仕事をしていたいですか?」

- 「長期的なキャリアの中で、特に達成したい目標はありますか?」

上記のような質問を通じて、候補者が本当に何を求めているのか、何に価値を置いているのかを理解することができます。質問をする際は、威圧的にならないよう口調や表情に気を配り、相手の回答に対して共感や理解を示すことで、より深い対話につなげましょう。

キャリア志向を見極める質問テクニック

候補者のキャリア志向を効果的に把握するには、特定の角度からの質問が有効です。

成長意欲を確認する質問としては、以下のような問いかけが効果的です。これらの質問は、候補者の学習意欲や自己研鑽への姿勢を明らかにします。

成長意欲を確認する質問例

- 「これまでのキャリアで、どのようなスキルを伸ばすことに力を入れてきましたか?」

- 「今後習得したいスキルや知識はありますか?」

挑戦志向を探る質問としては、以下のような質問が役立ちます。これにより、候補者のレジリエンスや変化への適応力を把握することができます。

挑戦志向を探る質問例

- 「過去に困難な状況をどのように乗り越えてきましたか?」

- 「新しい環境や未経験の業務に対して、どのようにアプローチしますか?」

長期的なキャリア展望を知る質問としては、以下のようなものが挙げられます。これらの質問を通じて、候補者のキャリアにおける優先事項や志向性が明らかになり、自社のキャリアパスや成長機会との適合性を評価する材料となります。

長期的なキャリア展望を知る質問例

- 「理想とするキャリアパスはどのようなものですか?」

- 「どのような経験を積みながらキャリアを構築していきたいですか?」

質問の際は、特定の回答を誘導しないよう注意し、オープンな姿勢で候補者の言葉に耳を傾けることが重要です。

文化的フィット感を確認するための質問例

企業文化との相性は、長期的な活躍と定着に大きく影響します。

働き方の好みを知る質問としては、以下のようなものが効果的です。これらを通じて、候補者の働き方の好みや、リモートワークやフレックスタイムなどの制度への適合性が見えてきます。

働き方の好み・希望を知るための質問例

- 「理想的な一日の仕事の流れはどのようなものですか?」

- 「どのような環境で最も生産性が高まりますか?」

チームワークに関する考え方を探る質問としては、以下のような問いかけが役立ちます。これにより、チームでの働き方や協働スタイルについての価値観が明らかになります。

チームワークに関する考え方を探る質問例

- 「チームの中でどのような役割を担うことが多いですか?」「理想的なチームの特徴はどのようなものだと思いますか?」

価値観を共有できるか確認する質問としては、以下のようなものが挙げられます。これらの質問を通じて、候補者の価値観と企業の理念や文化との親和性を確認することができます。

価値観を共有できるか確認する質問例

- 「仕事において最も大切にしていることは何ですか?」

- 「どのような企業文化の中で働きたいと考えていますか?」

文化的フィットを評価する際は、多様性も重視し、自社と全く同じ価値観を求めるのではなく、互いを尊重し合える基盤があるかという視点で考えることが大切です。

候補者の回答からは、自社文化に対する適応性だけでなく、新たな視点やイノベーションをもたらす可能性も見出せるでしょう。

5.カジュアル面談でよくある逆質問への対応策

カジュアル面談では、候補者からの質問(逆質問)に適切に対応することが非常に重要です。これらの質問は、候補者の関心事や不安を反映しているため、丁寧かつ誠実に回答することで信頼関係を構築できます。ここでは、よくある逆質問とその効果的な対応について解説します。

企業文化に関する質問への回答例

企業文化に関する質問は、候補者が自分と企業との相性を探る上で非常に重要です。

「社内の雰囲気はどうですか?」という質問には、具体的なエピソードを交えて回答すると効果的です。以下のような具体例を示すことで、社風がより伝わりやすくなります。

回答例

「当社はオープンなコミュニケーションを重視しており、役職に関わらず意見交換が活発です。先日のプロジェクトでも、新入社員のアイデアが採用され大きな成果につながりました」

「リモートワークの方針は?」という質問に対しては、現在の制度と今後の方針を正確に伝えましょう。

回答例

「現在は週2日のリモートワークを基本としていますが、業務内容によっては柔軟に対応しています。今後もハイブリッドワークを継続する方針です」

「社員同士のコミュニケーション」に関する質問には、公式・非公式の両面から説明すると良いでしょう。

回答例

「定例のチームミーティングや部門横断のプロジェクトを通じた業務コミュニケーションに加え、毎月のランチ会や季節ごとのイベントなど、社員同士が交流する機会を多く設けています」

答える際は、実際の社内状況に即した正直な回答が重要です。美化しすぎた回答は入社後のギャップを生み、信頼関係を損なう恐れがあります。

候補者の質問の背景には「自分がこの環境で快適に働けるか」という関心があることを理解し、誠実に対応しましょう。

キャリアパスに関する質問への適切な答え方

キャリアパスに関する質問は、候補者の将来への展望と企業での成長可能性を確認するものです。

「キャリアアップの機会は?」という質問には、具体的な昇進制度や実例を交えて説明すると効果的です。

回答例

「当社では年次や年齢に関わらず、実力と意欲に応じたキャリアアップが可能です。実際に入社3年目で海外プロジェクトのリーダーを任された社員や、異動希望制度を活用して営業から企画部門へキャリアチェンジした例もあります」

「研修制度について」の質問には、階層別研修や専門スキル研修、自己啓発支援など、体系的に説明しましょう。

回答例

「新入社員研修に始まり、役職や専門性に応じたカリキュラムを用意しています。また、外部セミナーへの参加費用補助や資格取得支援制度も充実しており、年間予算内で自由に選択できます」

「どんな人が成功していますか?」という質問には、具体的な特性や行動パターンを挙げると良いでしょう。

回答例

「自ら課題を見つけて積極的に提案する人、チームワークを大切にしながらも主体性を持って行動できる人が多く活躍しています」

回答の際は、実態に即した正確な情報提供を心がけ、候補者の希望するキャリアと自社で提供できる機会のマッチングを意識しましょう。

待遇面の質問にどう対応するか

待遇面に関する質問は、候補者にとって重要な関心事ですが、企業側としても慎重に対応すべき内容です。

給与や評価制度に関する質問への適切な答え方としては、具体的な金額ではなく制度の仕組みや考え方を説明するのが一般的です。

回答例

「当社では年2回の評価面談を通じて、目標達成度と行動評価の両面から総合的に評価を行っています。また、年次だけでなく成果に応じた昇給制度も取り入れており、若手でも顕著な成果を上げた社員には相応の評価をしています」

福利厚生に関する質問への回答例としては、特徴的な制度や力を入れている点を中心に説明すると良いでしょう。

回答例

「社員の健康を重視し、フィットネス補助や定期的な健康セミナーを実施しています。また、住宅手当や家族手当など、ライフステージに応じたサポート制度も充実しています」

ワークライフバランスに関する質問への対応では、実態を反映した正直な回答が重要です。

回答例

「基本的には定時退社を推奨しており、平均残業時間は月15時間程度です。繁忙期には一時的に増えることもありますが、ノー残業デーの設定やフレックスタイム制の活用で、メリハリのある働き方を実現しています」

待遇面の質問は、候補者の転職の重要な判断材料となるため、誇張せず誠実に対応することで、入社後のギャップを防ぐことができます。

逆質問から読み取る候補者の本音と対応戦略

候補者からの逆質問は、単なる情報収集以上の意味を持っています。質問の背景にある候補者の関心事を読み取るためには、質問の内容だけでなく、質問の仕方や表情、強調点などにも注目することが重要です。

例えば、ワークライフバランスについて詳しく質問する候補者は、現職での長時間労働に悩んでいる可能性があります。

また、成長機会やキャリアパスについて熱心に質問する候補者は、現職での成長の停滞を感じているかもしれません。こうした背景を理解することで、より的確な回答が可能になります。

質問内容から志望度を推し量る方法としては、質問の具体性や深掘りの度合いが参考になります。

「入社後の具体的な業務内容」「チームの構成」「今後の事業展開」など、自分がその企業で働くことを具体的にイメージした質問が多い候補者は、志望度が高い傾向にあります。

逆質問を次の選考ステップにつなげるコツとしては、候補者の質問に丁寧に答えた後、「今日のお話で、〇〇さんのスキルや経験が当社でも活かせる可能性を感じました。ぜひ次のステップで詳しくお話しできればと思います」といった形で自然に誘導することが効果的です。

また、候補者の関心事に合わせて「その点について、次回はより詳しく〇〇部署の責任者からお話しする機会を設けられます」といった具体的な提案も、次のステップへの意欲を高める効果があります。

6.カジュアル面談の成功事例から学ぶ実践ノウハウ

カジュアル面談を効果的に実施するためには、業界や企業規模に応じたアプローチを検討することが重要です。ここでは、様々な業界でのカジュアル面談の特徴や工夫について一般的な観点から解説します。

これらの知見を自社の採用活動に取り入れることで、より効果的なカジュアル面談の実施が可能になるでしょう。

IT企業における効果的なカジュアル面談の実例

IT業界では、高度な専門スキルを持つ人材の獲得競争が激しいため、カジュアル面談においても技術的な対話が重視される傾向があります。効果的なアプローチとしては、同じ技術領域のエンジニアが面談担当者となり、専門的な観点から対話を行うことが挙げられます。

候補者には事前に技術的な経験やスキルについて共有してもらい、それに基づいた対話を進めることで、技術力の把握と同時に実際の業務イメージを伝えることができます。

また、技術的な課題解決の議論やプロジェクト事例の共有を通じて、単なるスキルチェックではなく、思考プロセスや問題解決アプローチを確認することも有効です。

技術的スキルと文化的フィットの両面を確認するために、技術面と文化面を分けた複数回の面談を実施するケースもあります。

リモート面談においては、画面共有ツールを活用したコードレビューやシステム設計の議論など、オンラインでも専門性を確認できる工夫が求められるでしょう。

製造業での成功事例と工夫されたポイント

製造業におけるカジュアル面談では、職場見学と組み合わせることで効果を高めることができます。

実際の製造現場や設備を見学する機会を提供し、企業の技術力や品質管理への取り組みを体感してもらうことで、書類やウェブサイトだけでは伝わらない企業の強みを効果的に伝えることができます。

現場社員を交えた対話の機会を設けることも重要です。実際に働いている社員との会話を通じて、リアルな職場環境や人間関係、日常業務の様子などを候補者に伝えることができます。

特に製造業では「現場の雰囲気」が重視されるため、実際の従業員との対話は候補者の不安解消に役立ちます。

また、製品開発のストーリーや、企業理念が実際のものづくりにどう反映されているかを具体的に紹介することで、候補者の理解と共感を深めることが可能です。

地方の製造拠点における人材確保を目的とする場合は、地域の生活環境や移住支援制度なども含めた情報提供を行うことで、仕事だけでなく生活全体のイメージを具体的に伝えることが効果的でしょう。

中小企業がカジュアル面談で採用成功率を上げた方法

大手企業と比較して知名度や待遇面で競争力が弱くなりがちな中小企業こそ、カジュアル面談を戦略的に活用することで採用成功率を高めることができます。中小企業ならではの強みをアピールするために、「少人数だからこそできること」を前面に押し出す方法が効果的です。

例えば、意思決定の速さ、個人に与えられる裁量の大きさ、若手でも重要なプロジェクトを任せられる機会の多さなど、大企業にはない魅力を具体的に紹介しましょう。

カジュアル面談では、過去のプロジェクト事例や成功体験を共有し、一人ひとりの貢献がどのように会社全体に影響するかを伝えることで、小規模であることの価値を強調できます。

企業規模が小さいことを活かして、面談時に複数部署のメンバーが参加する機会を設けることも一つの方法です。

これにより、入社後の横断的な協働イメージを具体的に伝えると同時に、様々な視点からの質問に答える機会を提供できます。また、社長や経営層が直接面談に参加することで、経営者の人柄やビジョン、経営哲学を直接伝える機会としても活用できます。

中小企業では経営者と直接対話できる機会が魅力となり、企業理念に共感する人材の採用につながることが期待できます。

【効率的なドライバー採用がしたいなら】

カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

7.カジュアル面談を採用成功の武器にするために

カジュアル面談は、適切に実施することで採用活動の質と効率を大きく向上させる可能性を秘めています。これまで解説してきた内容を踏まえ、実践に向けた具体的なポイントと継続的な改善のサイクルについてまとめます。

理論と実践を融合させ、自社の採用活動における強力な武器としてカジュアル面談を活用しましょう。

今日から実践できるカジュアル面談改善ポイント

カジュアル面談の効果を高めるために、今日から実践できる3つの改善ポイントを紹介します。

- 目的の明確化と共有

面談前に目的を文書化し、関係者間で共有することで、一貫性のある対応が可能になる - 候補者情報の事前収集と整理

履歴書だけでなく、SNSやポートフォリオも確認し、候補者の関心や強みを把握しておくことで、より的確な対話ができる - フィードバックの仕組み化

面談後に候補者の反応や得られた情報を記録し、チーム内で共有する習慣をつけることで、組織としての学習につながる

次回のカジュアル面談で試すべきこととしては、「候補者の話す時間を意識的に増やす」ことをお勧めします。企業説明に時間を割くのではなく、候補者の経験や価値観を引き出す質問を増やし、70:30程度の比率で候補者に話してもらえるよう心がけましょう。

準備時間別のアクションプランとしては、時間が限られている場合は「コア質問リストの作成と回答の準備」に集中し、余裕がある場合は「候補者別のカスタマイズドシナリオの作成」まで行うと効果的です。

これらの改善ポイントは、いずれも大きなシステム変更なしに実施できるものであり、すぐに取り入れることで面談の質を向上させることができます。継続的な改善を意識し、小さな変化から始めて徐々に洗練させていくことが成功への近道です。

継続的な効果測定と改善のサイクル

カジュアル面談を継続的に改善し、その効果を最大化するためには、適切な効果測定と改善サイクルの構築が不可欠です。カジュアル面談の効果を測定する指標としては、以下のような項目が挙げられます。

- カジュアル面談参加者の応募率

- カジュアル面談経由の採用率

- 入社後の定着率

- 候補者からのフィードバックスコア など

これらの指標を定期的に測定し、面談方法の改善につなげることが重要です。

PDCAサイクルの回し方

- Plan(計画)段階で面談の目的と方法を明確にする

- Do(実行)段階で計画に基づいて面談を実施する

- Check(評価)段階では上記の指標を用いて効果を測定する

- Act(改善)段階で見つかった課題に基づいて面談プロセスを改善する

このサイクルを四半期ごとなど定期的に回すことで、継続的な質の向上が図れます。データに基づいた継続的改善のポイントとしては、定量的データと定性的データの両方を活用することが重要です。

応募率などの数値データだけでなく、候補者からの具体的なフィードバックや面談担当者の気づきなども重要な改善材料となります。

また、面談担当者間での定期的な情報共有会や研修も効果的です。ベストプラクティスの共有や課題の洗い出しを通じて、組織全体のカジュアル面談のレベルアップにつながります。

カジュアル面談は「一度完成したら終わり」ではなく、市場環境や候補者のニーズ、自社の状況に合わせて常に進化させていくものです。継続的な効果測定と改善のサイクルを回すことで、採用活動における強力な武器として長期的に活用していくことができるでしょう。

8.採用成功への近道|カジュアル面談の活かし方

カジュアル面談は、従来の採用プロセスでは見落としがちだった候補者の人柄や価値観、文化的適合性などを把握するための貴重な機会です。

本記事で解説した7つのステップや質問技術、逆質問への対応策を実践することで、単なる情報交換の場ではなく、真の相互理解を生み出す場へと進化させることができるでしょう。

重要なのは、形式にこだわりすぎず、自社の特性や候補者のニーズに合わせて柔軟にアレンジすること、そして継続的に効果を測定しながら改善していくことです。

カジュアル面談を戦略的に活用することで、採用のミスマッチを減らし、優秀な人材の獲得と定着につなげる強力な武器となるはずです。