近年、人材獲得競争が激化する中、新たな採用戦略としてアルムナイ採用が注目を集めています。人的資本経営の考え方が広がる中、退職した元社員を企業の重要な資産として捉え直す動きが加速しています。

本記事では、アルムナイ採用の基礎知識から具体的な制度設計、先進企業の事例まで、実践的な情報をお届けします。

- アルムナイ採用が注目される背景と、具体的な経営メリット

- アルムナイ制度の具体的な設計方法と運用のポイント

- 国内外の先進企業における成功事例と実践的なアプローチ

1.アルムナイとは?基礎知識と重要性

企業の人材戦略において、アルムナイの重要性が増しています。その背景には、人材の流動化や働き方の多様化といった社会変化があります。ここでは、アルムナイの基本的な概念から、なぜ今注目されているのかまでを詳しく見ていきましょう。

アルムナイの定義と特徴

アルムナイ(alumni)は、元来「卒業生」「同窓生」を意味する言葉ですが、企業の文脈では退職した元社員を指します。

企業におけるアルムナイの特徴は、単なる元従業員ではなく、企業の価値観や文化を理解し、外部での経験を積んだ人材という点にあります。

近年の人的資本経営の考え方に基づき、アルムナイを「企業の重要な無形資産」として捉える視点が広がっており、戦略的な人材プールとしての価値が認識されています。

この新しい捉え方により、企業とアルムナイの関係性は、単なる「退職した従業員」から「将来的な協業パートナー」へと進化しています。

なぜ今アルムナイが注目されているのか

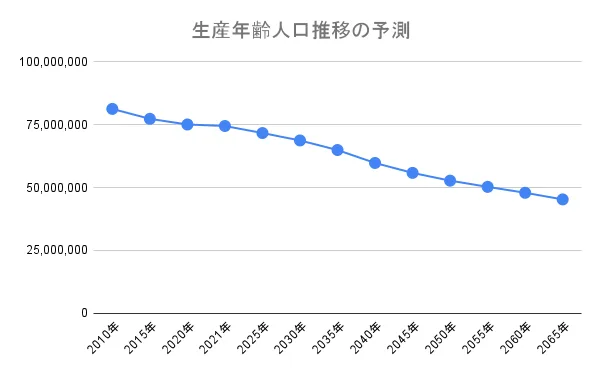

アルムナイが注目を集める背景には、複数の社会的要因が絡み合っています。第一に、労働人口の減少による人材獲得競争の激化があります。

総務省の調査によると、労働の中核的な担い手となる生産年齢人口は、2021年の 7,450万人から、2030年に 6,875万人、2040年に 5,978万人まで減少すると見込まれています。

2065年には5,000万人を下回ると予測されており、企業は新たな人材確保の手段を模索せざるを得ない状況に直面しています。コロナ禍を経て加速したDX(デジタルトランスフォーメーション)により、即戦力人材へのニーズが高まっている点も大きな要因です。

さらに、働き方改革の進展により、一度退職した人材が様々な形態で企業に貢献できる環境が整ってきたことも、アルムナイ活用が広がる理由となっています。

アルムナイ採用と従来の採用手法の違い

アルムナイ採用は、従来の中途採用や新卒採用とは異なる特徴を持っています。最も大きな違いは、採用対象となる人材の適性や文化適合性が既に検証済みという点です。

通常の中途採用では、面接や適性検査を通じて候補者の適合性を判断する必要がありますが、アルムナイ採用では、過去の勤務実績や企業文化への理解度が明確です。

また、従来の採用手法が「求人広告→応募→選考」という一方向的なプロセスであるのに対し、アルムナイ採用では、継続的な関係性維持を通じて双方向的なマッチングが可能となります。

この特徴により、採用のミスマッチリスクを大幅に低減しながら、効率的な人材確保が実現できます。

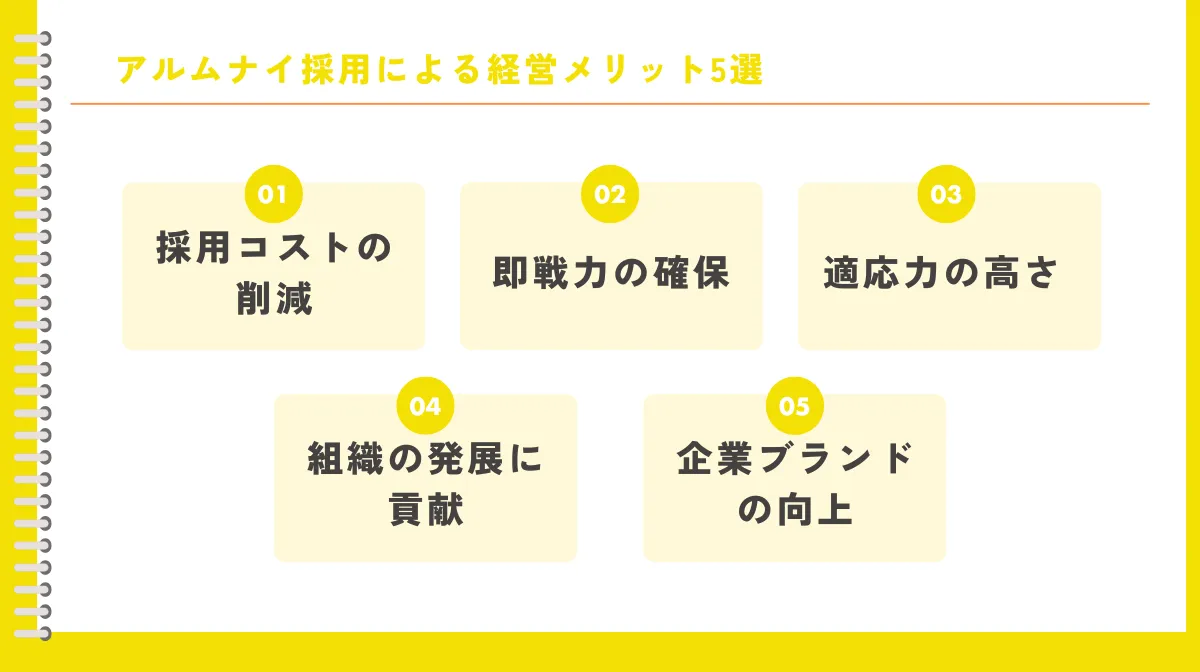

2.アルムナイ採用がもたらす5つの経営メリット

アルムナイ採用は、企業経営において複数の重要なメリットをもたらします。単なる人材確保にとどまらず、組織全体の価値向上にも貢献する要素を含んでいます。以下、主要な5つのメリットについて詳しく解説していきます。

①採用コストと教育コストの大幅削減

アルムナイ採用を導入することで、企業は人材獲得にかかるコストを大幅に削減することができます。従来の採用プロセスでは、求人広告費、人材紹介会社への手数料、選考にかかる人件費など、様々なコストが発生します。

一方、アルムナイ採用では、既存のネットワークを活用することで、これらの外部コストを最小限に抑えることが可能です。さらに、企業文化や業務プロセスへの理解がすでにあるため、教育研修にかかる時間とコストも大幅に削減できます。

具体的には、一般的な中途採用と比較して、採用コストは約50%、教育コストは約30%の削減が期待できるというデータもあります。

②即戦力人材の確実な確保

アルムナイ人材の最大の強みは、企業特有の業務プロセスや組織文化への深い理解を持ちながら、外部での経験も併せ持っている点です。従来の業務知識に加え、他社での経験を通じて得た新しい視点や専門性を組み合わせることで、より高い付加価値を生み出すことが期待できます。

特に、業界特有の専門知識や社内独自のシステムへの理解が重要な分野では、アルムナイ人材の即戦力としての価値は極めて高いといえます。また、過去の実績が明確であるため、パフォーマンスの予測が容易で、採用におけるミスマッチのリスクも大幅に低減できます。

③企業文化の理解度の高さ

アルムナイ人材の最大の特徴の一つは、企業文化への深い理解を有している点です。企業文化は、明文化された規則やマニュアルだけでは伝えきれない暗黙知的な要素を多く含んでいます。

アルムナイは、過去の勤務経験を通じてこれらの文化的要素を体得しており、再び組織に加わった際に、スムーズな統合が期待できます。

さらに、外部での経験を経て戻ってくることで、企業文化の良い面と改善すべき面を客観的に認識していることも多く、組織の文化的発展にも貢献することができます。

このような深い文化理解は、チーム内でのコミュニケーションの円滑化や、プロジェクトの効率的な推進にも大きく寄与します。

④多様な経験知の獲得

アルムナイ人材は、退職後に異なる環境で培った知識や経験を組織にもたらすことができます。これは、単なるスキルや知識の獲得以上の価値があります。

他社での経験を通じて得た新しい視点、異なる業界の動向への理解、最新のテクノロジーやビジネスプラクティスに関する知見など、組織にとって貴重な情報源となります。

このような多様な経験知は、イノベーションの創出や業務改善のための重要な触媒となり、組織全体の競争力向上に貢献します。特に、急速に変化するビジネス環境において、外部での経験を持つ人材の視点は、変革を推進する上で重要な役割を果たします。

⑤企業ブランド価値の向上

アルムナイ採用に積極的に取り組む姿勢は、企業の評判や採用ブランドの向上につながります。元社員を大切にし、再び迎え入れる文化を持つ企業として認知されることで、現職の従業員のエンゲージメント向上にも寄与します。

また、SNSなどを通じて元社員が企業について好意的な情報発信を行うことで、自然なブランディング効果も期待できます。実際のデータによると、アルムナイネットワークを活用している企業の従業員満足度は、そうでない企業と比較して平均15%高いという調査結果も報告されています。

3.成功するアルムナイ制度の設計方法

アルムナイ制度を効果的に機能させるためには、綿密な制度設計が不可欠です。ここでは、制度を成功に導くための具体的な方法論と、実務的なポイントについて解説していきます。現場での運用を見据えた実践的なアプローチを提示します。

明確な採用基準の設定

アルムナイ採用を成功させる鍵は、明確な採用基準の策定にあり、下記のように多面的な評価基準を設定する必要があります。

- 退職理由

- 退職後の活動内容

- 保有スキル

- 現在の企業ニーズとのマッチング

特に重要なのは、「誰でも戻れる」という安易な印象を与えないよう、客観的な評価指標を確立することです。

例えば、最低限必要な職務経験年数、獲得したスキルや資格、退職時の評価などを組み合わせた評価マトリックスを作成し、透明性のある選考プロセスを構築することが推奨されます。これにより、現職社員のモチベーション維持と、質の高いアルムナイ採用の両立が可能となります。

効果的なコミュニケーション体制の構築

アルムナイとの継続的な関係維持には、戦略的なコミュニケーション体制の構築が不可欠です。

コミュニケーションの具体例

- 定期的なニュースレターの配信

- オンライン上のコミュニティプラットフォームの整備

- 対面でのネットワーキングイベントの開催

上記の例を組み合わせた多層的なアプローチが効果的ですが、特に重要なのは、コミュニケーションの頻度と質のバランスです。

過度に頻繁な接触は逆効果となる可能性があるため、アルムナイの希望に応じて柔軟にコミュニケーション方法を選択できる仕組みを整えることが望ましいでしょう。

既存社員との調和を考慮した受入体制

アルムナイの受入れにおいて最も注意すべき点は、既存社員との調和です。アルムナイの復職が既存社員のモチベーションに負の影響を与えないよう、慎重な配慮が必要です。

具体的には、処遇面での公平性確保、アルムナイの役割と期待値の明確化、そして既存社員とアルムナイの協働機会の創出などが重要となります。

また、アルムナイの受入れ部門に対しては、事前の十分な説明と調整を行い、チーム全体でアルムナイを支援する体制を整えることが成功の鍵となります。

アルムナイネットワークの維持管理方法

効果的なアルムナイネットワークの維持には、体系的な管理システムが必要不可欠です。データベースの整備、定期的な情報更新、そしてプライバシーへの配慮を含めた包括的な管理体制の構築が求められます。

特に重要なのは、アルムナイの個人情報やキャリア情報を適切に管理しながら、必要に応じて迅速にアクセスできる体制を整えることです。

また、ネットワークの活性化のために、オンラインプラットフォームやSNSを活用した情報共有の仕組みを構築し、アルムナイ同士の横のつながりも促進することが推奨されます。

4.先進企業に学ぶアルムナイ活用事例

アルムナイ制度の成功事例を学ぶことは、自社の制度設計において非常に有益です。ここでは、グローバル企業から国内企業まで、様々な規模や業種における成功事例を紹介し、その特徴と成功要因を分析していきます。

グローバル企業の取り組み事例

グローバル企業では、戦略的なアルムナイネットワークの構築が進んでいます。

例えば、アクセンチュアでは、40以上の国と地域で20万人以上のメンバーが登録するアルムナイネットワークを構築し、年間150以上のイベントを開催しています。

P&Gも「P&G Alumni NETWORK」を通じて、元社員との継続的な関係維持に成功しています。

これらの企業に共通するのは、単なる再雇用の仕組みを超えて、ビジネスネットワークとしての価値創造を重視している点です。具体的には、知識共有プラットフォームの提供、ビジネスマッチング機会の創出、そして継続的な学習機会の提供など、多面的なアプローチを展開しています。

日本企業の成功事例

日本企業でも、独自のアプローチでアルムナイ制度を成功させている例が増えています。

日立製作所では、ジョブ型人財マネジメントの一環として、アルムナイ採用を戦略的に位置づけており、タレントプールを活用した採用に成果を上げています。

みずほ銀行では、カムバックアルムナイ採用制度を通じて、3年間でアルムナイ登録者数を4.5倍に増加させることに成功しました。

これらの事例から、日本企業特有の雇用慣行を踏まえつつ、グローバルスタンダードを取り入れた柔軟な制度設計が効果的であることが分かります。

業界別のアルムナイ活用方法

業界ごとに最適なアルムナイ活用方法は異なります。IT業界では、サイボウズのように技術者向けの専門的なネットワーキングイベントを重視する例があります。

金融業界では、ほくほくフィナンシャルグループのように、地域特性を活かしたアルムナイネットワークの構築が効果を上げています。製造業では、トヨタのようにグローバルな事業展開に合わせて、多様な形態でのアルムナイ活用を進めている企業もあります。

このように、各業界の特性や企業の戦略に応じて、アルムナイ活用の方法を柔軟にカスタマイズすることが重要です。

特に、業界特有の専門性や規制要件を考慮しながら、最適な制度設計を行うことが成功の鍵となります。

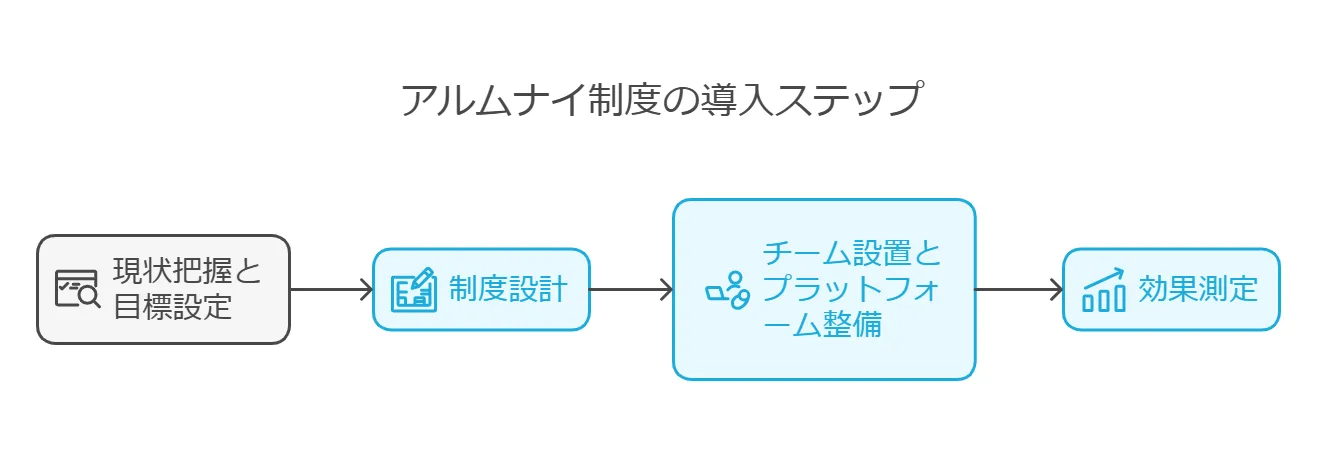

5.アルムナイ制度導入の実践ステップ

アルムナイ制度の導入は、慎重な計画と段階的な実施が成功の鍵となります。ここでは、制度導入から運用までの具体的なステップと、各段階で注意すべきポイントについて解説していきます。制度の持続可能性を確保するための実践的なアプローチを提示します。

制度設計時の重要検討項目

アルムナイ制度の設計では、まず組織の現状と目標を明確に定義することが重要です。

具体的には、対象となるアルムナイの範囲設定、再雇用時の処遇条件、必要となる予算規模、そして期待される効果の測定方法などを詳細に検討する必要があります。特に重要なのは、人事制度全体との整合性を確保することです。

例えば、既存の評価制度や報酬体系との調整、キャリアパスの設計、そして福利厚生制度の適用範囲など、包括的な視点での制度設計が求められます。これらの要素を慎重に検討し、文書化することで、組織全体での理解と支持を得やすい制度となります。

運用体制の整備方法

効果的な運用体制の構築には、専任の担当者やチームの設置が不可欠です。運用チームには、人事部門のスタッフだけでなく、各事業部門の代表者も含めることで、現場のニーズを反映した柔軟な運用が可能となります。

また、アルムナイとの接点となるコミュニケーションプラットフォームの整備も重要です。オンラインポータルの構築、定期的なニュースレターの配信体制、そしてイベント運営のための基盤整備など、継続的な関係維持のための仕組みづくりが必要です。

さらに、個人情報保護やコンプライアンスの観点から、適切な情報管理体制の構築も忘れてはなりません。

効果測定の具体的方法

アルムナイ制度の効果を適切に測定し、継続的な改善につなげることは極めて重要です。

効果測定の指標としては、定量的な指標と定性的な指標の両方を設定することが推奨されます。定量的指標としては、アルムナイ採用数、採用コストの削減額、再雇用後の定着率などが挙げられます。

一方、定性的指標としては、アルムナイの満足度、既存社員の受け入れ態勢の評価、組織文化への影響度などを測定します。これらの指標を定期的にモニタリングし、PDCAサイクルを回すことで、制度の持続的な改善が可能となります。

6.アルムナイ制度を成功に導くためのポイント

アルムナイ制度を長期的に成功させるためには、継続的な改善と適切なリスク管理が不可欠です。ここでは、制度を持続可能なものとするための重要なポイントと、今後の展望について解説します。組織の成長と共に進化する制度作りのヒントを提供します。

継続的な関係構築の重要性

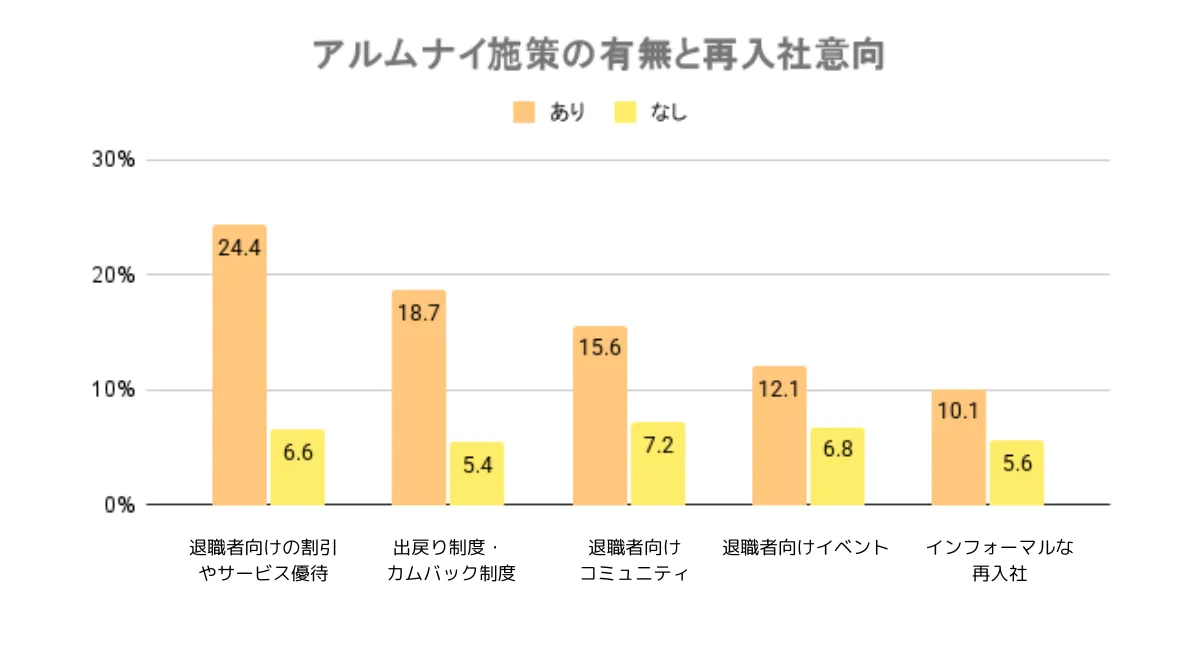

アルムナイとの関係性は、一度構築すれば終わりというものではありません。パーソル総合研究所の調査によると、アルムナイの帰属意識は接点の頻度と質に大きく影響されることが明らかになっています。

そのため、定期的なコミュニケーション機会の創出、価値ある情報提供、そして相互にメリットのある関係性の構築が重要です。

具体的には、業界動向の共有、キャリア開発支援、そして協業機会の提供など、アルムナイにとっても価値ある関係性を維持することが、制度の持続的な成功につながります。

こうした継続的な取り組みにより、企業とアルムナイの間に強固な信頼関係が築かれていきます。

参考:コーポレート・アルムナイ(企業同窓生)に関する定量調査|パーソル総合研究所

リスク管理と対策

アルムナイ制度の運用には、いくつかの重要なリスク要因が存在します。特に注意すべきは、機密情報の管理、既存社員との公平性の確保、そして制度の悪用防止です。

これらのリスクに対しては、明確なガイドラインの策定と、適切なモニタリング体制の構築が必要です。

例えば、アルムナイとの情報共有範囲の明確化、再雇用時の評価基準の透明化、そして定期的なリスクアセスメントの実施などが有効な対策となります。

また、法務部門や人事部門と連携し、コンプライアンス面でのリスク管理も徹底する必要があります。

今後の展望と発展の方向性

アルムナイ制度は、デジタル技術の進展により新たな段階へと進化しています。

AI技術を活用したスキルマッチング、バーチャルネットワーキング、グローバルなネットワーク構築など、テクノロジーの活用により、より効果的な人材活用が可能となっています。

また、副業・兼業といった柔軟な雇用形態との連携も今後広がりを見せるでしょう。

7.未来を見据えたアルムナイ戦略

アルムナイ制度は、単なる人材採用の手法を超えて、企業の持続的な成長を支える重要な戦略的ツールへと進化しています。制度の成功には、長期的な視点での関係構築、適切なリスク管理、そして時代の変化に応じた柔軟な制度設計が不可欠です。

労働人口の減少やDXの加速により、即戦力人材の確保がますます重要となる中、アルムナイ採用は今後さらに重要性を増すでしょう。企業は自社の特性や目的に合わせて制度を最適化し、持続可能な人材戦略の一環として活用していくことが求められます。

▼関連記事

以下の記事では、さまざまな採用方法や採用のポイントなどについて紹介しています。採用方法について検討している担当者の方、ぜひ参考にしてください。