建設業界では2024年4月から時間外労働の上限規制が適用され、これまで以上に正確な勤怠管理が求められるようになりました。

しかし「直行直帰が多くて正確な労働時間が把握できない」「2024年問題に対応できているか不安」といった課題を抱える建設会社の経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。また、現場ごとに異なる勤務時間や外国人労働者への対応など、建設業特有の課題に悩む企業も多いでしょう。

本記事ではこうした課題を踏まえ、システム選定のポイントや具体的な導入手順など、建設業の勤怠管理に特化した完全ガイドをお届けします。

- 2024年問題(時間外労働上限規制)に対応するための具体的な勤怠管理手法とシステム活用のポイント

- 直行直帰や現場ごとの異なる勤務時間など、建設業ならではの勤怠管理の悩みを解決する方法

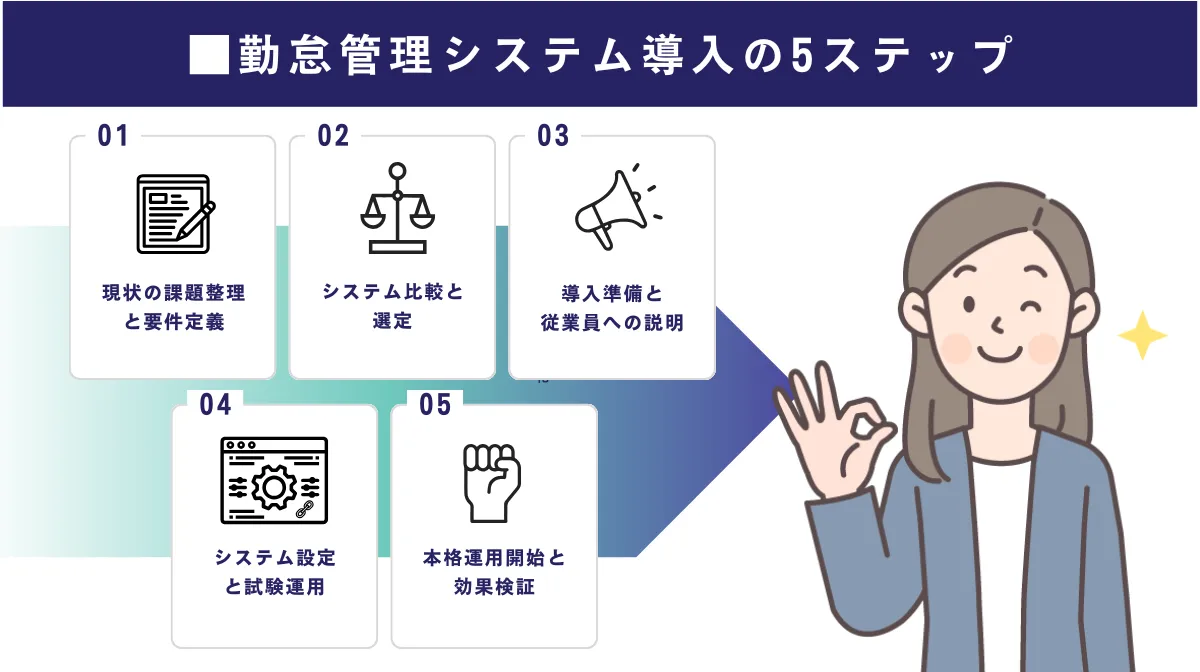

- 建設業におすすめの勤怠管理システムと、導入で失敗しないための5ステップ

1.建設業で勤怠管理が重要になった背景

建設業界における勤怠管理の重要性は、法令遵守と労働環境改善の両面から高まっています。特に働き方改革関連法の施行により、客観的な労働時間把握が義務化され、企業は従来の管理方法を見直す必要に迫られています。

2019年|働き方改革関連法による労働時間把握の義務化

2019年4月に施行された働き方改革関連法により、すべての事業主に対して労働時間の客観的な把握が義務付けられました。これまで建設業では現場の特性上、労働者の自己申告による労働時間管理が一般的でしたが、法改正により客観的な記録による管理が必要となったのです。

具体的には、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間などの客観的な方法で労働時間を記録することが求められています。

この義務化により、従来の手書き日報や口頭報告による管理では法的要件を満たすことができなくなり、多くの建設会社がシステム化を検討する契機となりました。

2024年4月|時間外労働の上限規制

2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されました。これは、建設業界にとって大きな転換点となりました。

上限規制の内容

時間外労働は月45時間、年360時間を原則とし、特別な事情がある場合でも年720時間、月100時間未満を上限と定める。

この規制により、建設会社は従業員の労働時間をリアルタイムで把握し、上限を超える前に適切な対策を取ることが求められます。違反した場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があり、企業のコンプライアンス体制の構築が急務となりました。

そのため、従来の事後報告型の管理では対応が困難で、予防的な労働時間管理が可能なシステムの導入が不可欠となったのです。

2.建設業ならではの勤怠管理の課題

建設業の勤怠管理には、他の業界にはない特有の課題が存在します。現場作業中心の業務形態や多様な雇用形態により、従来の管理手法だけでは対応しきれないケースが増えています。

直行直帰による打刻漏れと記録の不正確性

建設業では現場への直行直帰が日常的に行われるため、従来のタイムカードによる管理では打刻漏れが頻繁に発生します。

その結果、労働時間は作業員の記憶に頼った自己申告となり、正確性に欠ける状況が生じています。また、現場監督が代理で打刻したり、後から推測で記入したりするケースもあり、労働基準監督署の指摘を受けるリスクも高まるでしょう。

緊急対応や天候による作業時間の変更も多く、事後の修正作業が煩雑になることも課題となっています。

現場ごとに異なる勤務時間への対応の難しさ

建設プロジェクトでは現場ごとに作業開始時間や終了時間が大きく異なり、従来の一律管理では対応が困難です。

■例えば…

- 道路工事では交通規制の関係で夜間作業になることが多い

- 建築工事では近隣への配慮から早朝開始が必要な場合もある

- 工期の関係で土日祝日の作業が発生する

- 夏季は熱中症対策のため早朝作業に変更されるなど

これらの変則的な勤務形態に対応するため、管理者は個別にシフト調整や労働時間計算を行う必要があり、事務作業の負担が大きくなっています。さらに、複数の現場を掛け持ちする作業員の場合、現場間の移動時間の扱いや、それぞれの現場での労働時間の集計も複雑になります。

手書き日報による集計作業の負担とミス

多くの建設会社では手書きの日報を使用しており、月末の集計作業に膨大な時間を要しています。各作業員から提出される日報を確認し、労働時間や残業時間を手作業で集計する作業は、人事担当者にとって大きな負担となります。

また、手書きによる記入ミスや読み取りミス、計算ミスも頻繁に発生し、正確な給与計算ができないリスクが高まるでしょう。日報の紛失や提出遅れも問題となり、締め日を過ぎても集計作業が完了しないケースも少なくありません。

労働基準監督署への報告資料作成時には、これらの不正確なデータをもとにした資料となるため、指摘を受ける可能性が高まります。

外国人労働者への対応

建設業界では外国人技能実習生や特定技能外国人の雇用が増加しており、言語の壁による勤怠管理の課題が顕在化しています。日本語での日報記入や勤怠システムの操作が困難な場合があり、記入内容の確認や修正に時間を要することがあるのです。

また、本国と異なる労働慣行や法令への理解不足により、適切な労働時間管理ができない場合もあります。管理者側も外国人労働者の勤怠状況を正確に把握することが困難で、コミュニケーション不足による問題が発生することも少なくありません。

▼あわせて読みたい

外国人労働者の勤怠管理と合わせて重要なのが、採用時の適切な手続きと管理体制の構築です。外国人ドライバー採用における具体的なメリットや注意点について詳しく解説しています。

3.勤怠管理システム導入で解決できること

勤怠管理システムの導入により、建設業特有の課題を効率的に解決できるでしょう。デジタル技術を活用した管理により、正確性の向上と業務効率化の実現を目指します。

スマホ・タブレットでの現場打刻による正確な記録

スマートフォンやタブレットを活用した打刻システムにより、現場での正確な勤怠記録が可能になります。作業員は現場到着時と退場時にアプリをタップするだけで打刻でき、直行直帰の場合でも正確な労働時間を記録できるのです。

従来の手書き日報や記憶による申告と違い、実際の作業開始・終了時刻がリアルタイムで記録されるため、客観性と正確性が大幅に向上します。また、インターネット環境があれば場所を問わず利用でき、山間部や離島での工事現場で対応できる点も魅力です。

システムによってはオフライン状態でも記録を保存し、通信環境が回復した際に自動でデータを送信する機能もあり、建設現場の厳しい環境下でも安定した運用が可能です。

GPS機能による位置情報確認と不正防止

GPS機能を搭載した勤怠管理システムでは、打刻時の位置情報を自動取得することで、不正打刻を効果的に防止できます。作業員が実際に現場にいることを客観的に証明でき、虚偽の報告や代理打刻を防ぐことができるでしょう。

管理者は打刻データと併せて位置情報も確認でき、労働基準監督署への報告時にも信頼性の高い資料として活用できます。また、緊急時には作業員の現在位置をリアルタイムで把握できるため、安全管理の向上にもつながるでしょう。

災害発生時の安否確認や、作業員の所在確認が迅速に行えることで、建設業特有のリスク管理にも貢献します。

位置情報の精度も向上しており、現場の範囲内での打刻のみを有効とする設定も可能で、より厳格な管理を実現できます。

自動集計による事務作業の大幅削減

勤怠管理システムの自動集計機能により、月末の煩雑な集計作業を大幅に削減できます。手書き日報の確認や手作業での計算が不要になり、人事担当者の負担を劇的に軽減できるでしょう。

■例えば…

- 労働時間、残業時間、深夜労働時間などの自動計算

- 給与計算システムと連携し給与処理を効率化

- 計算ミスやデータ入力ミスのリスク軽減

また、月次レポートや年次レポートも自動生成できるため、労働基準監督署への報告資料作成も簡単になります。特に繁忙期や工期に追われる時期でも、これらの勤怠管理作業に追われることなく、安定した事務処理が可能になる点は大きなメリットです。

リアルタイムでの労働時間把握と超過アラート

勤怠管理システムにより、各作業員の労働時間をリアルタイムで把握できるため、時間外労働の上限規制に確実に対応できます。システムが自動で労働時間を監視し、規定時間に近づいた際にアラートを発信するため、超過前に適切な対策を講じることができるでしょう。

管理者のダッシュボードでは全体の労働状況が一目で確認でき、特定の作業員や現場で労働時間が集中している場合には、人員配置の調整や工程の見直しを迅速に行えます。これにより、2024年問題への確実な対応が可能になり、法令違反のリスクを最小限に抑えられるのです。

▼あわせて読みたい

時間外労働の管理には36協定の正しい理解が不可欠です。上限時間の設定や届出手続きなど、労働基準法に基づいた適切な労働時間管理のための基礎知識をご確認ください。

工数管理機能による原価管理の精度向上

建設業向けの勤怠管理システムには工数管理機能が搭載されており、プロジェクトごとの人件費を正確に把握できます。

作業員がどの現場でどれだけの時間働いたかを詳細に記録できるため、プロジェクトの収益性分析や原価管理の精度が大幅に向上するでしょう。従来は大まかな推定で行われていた人件費の配分が、実際の作業時間に基づいて正確に計算できるようになるのです。

これにより、赤字プロジェクトの早期発見や、収益性の高い工事の特徴分析が可能になり、今後の受注戦略や価格設定に活かせます。また、作業効率の分析により、生産性向上のための具体的な改善策を立案できるようになるでしょう。

工数データは見積もり作成時の参考資料としても活用でき、より精度の高い見積もりが可能になることで、競争力の向上にもつながります。

4.建設業向け勤怠管理システムの選び方

自社にあった建設業向け勤怠管理システムの選定には、それぞれの現場環境や業務形態にあわせた選び方が重要です。単純な機能比較だけでなく、実際の運用場面を想定して検討しましょう。

打刻方法:現場環境に適しているか確認

建設現場の厳しい環境条件を考慮し、確実に動作する打刻方法を選択することが重要です。以下で具体的にみていきましょう。

- 屋外作業が中心となる建設業

防水・防塵性能を持つタブレットや、耐衝撃性に優れたデバイス - 電波状況が不安定な山間部や地下工事現場

オフライン機能があるシステム - 汚れることが想定される現場

手袋をつけたままでも操作できるタッチパネルや、汚れても認識できるICカードリーダーなど

さらに、作業員の年齢層や技術スキルも考慮し、操作が簡単で直感的に使えるインターフェースを持つシステムが理想的です。音声ガイダンス機能や大きな文字表示など、現場で使いやすい工夫がされているかも確認してください。

機能:建設業特有の機能をもっているか

建設業向けの勤怠管理システムを選ぶ際は、業界特有の機能が搭載されているかを確認することが重要です。以下で備わっていると望ましい機能を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

- プロジェクトごとの労働時間配分や作業内容別の時間記録ができる工数管理機能

- 天候による作業中断や安全教育時間の記録

- 資格者の配置確認機能

- 現場ごとの異なる勤務時間や緊急時の人員配置変更ができるシフト管理機能

- 多言語対応機能(外国人労働者が多い現場)

- 労働安全衛生法に基づく健康診断記録の管理

- 特別教育受講履歴の管理機能

これらの機能が統合されているシステムを選ぶことで、効率的な現場運営が実現できます。

費用:導入コストと継続費用のバランス

勤怠管理システムの導入では、初期費用だけでなく月額利用料や保守費用を含めた総コストを検討してください。現場用タブレットの購入費用や通信費、システム導入時の設定費用なども総合的に評価する必要があります。

無料プランや低価格プランから始められるシステムもありますが、機能制限や利用人数制限があるため、自社の要件を満たすかを慎重に確認することが大切です。長期的な視点では、業務効率化によるコスト削減効果も考慮に入れ、ROI(投資対効果)を算出して判断することが推奨されます。

導入後の拡張性も重要で、事業拡大に伴うユーザー数増加や機能追加に柔軟に対応できるシステムを選ぶことで、将来的なコスト最適化にもつながるでしょう。

フォロー体制:サポートや導入後のフォローはあるか

建設業では現場作業者のITスキルにばらつきがあるため、充実したサポート体制を持つシステムを選ぶことが成功の鍵となります。導入前の要件ヒアリングから、システム設定、従業員研修まで一貫してサポートしてくれるシステムが理想的です。

また、運用開始後も次のようなサポートがあると安心です。

- 電話やメールでの問い合わせへの迅速な対応

- 現場への訪問サポート

- システムトラブル時の迅速な対応

- 24時間365日のサポート体制

- 定期的なシステム更新や法改正への対応

また、利用者コミュニティやユーザー会などがある場合は、他社の導入事例や運用ノウハウを共有できるメリットもあります。導入後の効果測定や改善提案まで行ってくれるシステムであれば、長期的なパートナーシップも築けるでしょう。

5.建設業におすすめの勤怠管理システム比較

建設業向けの勤怠管理システムは、会社の規模や使い方によって最適なものが変わってきます。代表的なシステムを以下のような特徴ごとに分類したので、ぜひ参考にしてみてください。

スマホ打刻を重視する場合のおすすめシステム

現場でのスマートフォン打刻を重視する建設会社におすすめのシステムを見ていきましょう。

HRMOS勤怠

HRMOS勤怠は30名以下なら無料で利用でき、LINEやSlackからの打刻にも対応しているため、普段使い慣れたアプリで簡単に勤怠管理ができる点が魅力です。

【POINT】

- GPS機能による位置情報取得に対応、現場での正確な打刻と不正防止を実現

- 残業アラートや事前検知が可能で労働時間の管理がしやすい

- 直感的に操作できる分かりやすい画面でIT慣れしていない現場でも導入が容易

参照:「HRMOS(ハーモス)勤怠」

CLOUZA

CLOUZAは完全従量課金制で初期費用が不要、月額200円という低コストで利用できるため、コストを抑えたい中小企業に最適です。

【POINT】

- GPS機能による位置情報取得に対応、現場での正確な打刻と不正防止を実現

- 初期設定費用が無料ですぐに始められる

- 電話で問い合わせられるサポートセンターあり

参照:「CLOUZA」

マネーフォワードクラウド勤怠

マネーフォワードクラウド勤怠も建設業に対応しています。給与計算システムとの連携により、勤怠から給与計算までの一連の業務を効率化できる点が魅力です。

【POINT】

- 労働基準法などの法的要件に沿った記録・証跡管理が可能

- 1クリックで給与計算ソフトへ連携し、自動で給与計算が可能

- 自動アラート機能で未打刻・未承認を検知し、承認者に自動で通知

参照:「マネーフォワードクラウド勤怠」

使えるくらうど建設勤怠

使えるくらうど建設勤怠は、建設業に特化した機能を持ち、工事ごとの勤怠時間管理と労務費管理を同時に行える特徴があります。

【POINT】

- 残業や休日出勤、有休申請など、各種申請書をオンラインで提出できる

- 残業時間や、有給休暇などを自動集計し、確認しやすいグラフ形式で表示

- システム導入後は専任のサポートスタッフが運用開始までしっかりサポート

参照:「使えるくらうど建設勤怠 」

工数管理も必要な場合の最適なシステム

プロジェクトごとの工数管理まで行いたい建設会社におすすめのシステムをご紹介します。

チームスピリット

チームスピリットは勤怠管理と工数管理、経費精算を統合したシステムで、プロジェクトの収益性分析まで可能です。月額600円からと比較的高額ですが、50ライセンスから利用でき、本格的な原価管理を実現できます。

【POINT】

- 最新の法令や働き方の変化に素早く対応

- スケジュールを元に工数を自動で割り当てるため入力の手間が省ける

- 英語に対応しているため外国籍労働者がいる現場でも安心

参照:「チームスピリット」

楽楽勤怠

楽楽勤怠は月額30,000円からの固定料金制で、プロジェクトとタスクの詳細管理が可能です。工数集計実績のCSV出力により、プロジェクトと実労働時間の差分分析もできるため、生産性向上に役立ちます。

【POINT】

- 従業員が勤務表の入力漏れやミスを起こした場合は自動でアラート

- 自社ルールにあわせて残業時間を自動で集計

- 労働法関連の研修を受けた担当者が、法律の観点から運用サポート

参照:「楽々勤怠」

ジョブカン勤怠管理

工数管理機能を提供しており、必要な機能だけを組み合わせて利用できる柔軟性があります。多言語対応もしているため、外国人労働者が多い現場でも活用できる点が特徴です。

【POINT】

- 業界最安クラスで2010年のサービス開始以来値上げナシ

- 中小企業から大規模企業まで幅広い導入実績

- 30日間の無料おためし期間あり

コストを抑えたい中小企業向けシステム

限られた予算で勤怠管理システムを導入したい中小建設会社には、無料プランや低価格プランがあるシステムがおすすめです。

freee勤怠管理Plus

freee勤怠管理Plusは月額300円で、シフト管理機能も標準搭載されているため、コストパフォーマンスに優れたシステムです。

【POINT】

- 基本料金0円+1人につき月額300円で使い続けられるシンプルな料金体系

- 打刻漏れや有休取得促進などのアラートを自動で送信

- 専任担当による導入までの丁寧なサポートが受けられる

参照:「freee勤怠管理Plus」

KING OF TIME

KING OF TIMEは月額300円で全機能が利用でき、勤怠管理以外にも人事労務や給与計算機能も追加料金なしで利用できるため、コストメリットの高いシステムです。

【POINT】

- 初期費用無料で最短当日に導入可能

- iPadのカメラ打刻など多様な打刻方法で不正を防ぐ

- 建設業での導入実績多数あり

参照:「KING OF TIME」

大規模組織に対応できるシステム

従業員数が数百名を超える大規模な建設会社にも対応できるシステムを見ていきましょう。

リシテア/就業管理クラウドサービス

リシテアは累計239万人の導入実績を持つ勤怠管理システムです。300名利用時から月額350円と、大規模利用時のコストメリットが高い点が魅力です。複雑な勤務体系や独自ルールにも対応でき、建設業の多様な働き方にも柔軟に対応できます。

【POINT】

- 数万人規模の企業で安定稼働を実現した実績あり

- 英語に対応しているため外国籍労働者がいる現場でも安心

- 36協定設定で警告対象者などのチェックが可能

参照:「リシテア/就業管理クラウドサービス」

WiMS/SaaS勤務管理システム

WiMS/SaaS勤務管理システムは1,000人以上の大規模組織に特化しており、多言語対応やグループ会社管理も可能です。プロジェクト工数管理により本格的な原価管理も実現できます。

【POINT】

- 出社と現場勤務を両立するハイブリッドワークに対応

- さまざまなデータをExcel・CSV形式でダウンロード可能

- 36協定や労働基準法に対応しており注意を促すアラート通知が設定できる

参照:「WiMS/SaaS勤務管理システム」

TimePro-VG

TimePro-VGはアマノの実績豊富なシステムで、労務リスク防止機能に優れており、法令違反の予兆を自動検知してアラート通知する機能があります。

【POINT】

- 労務リスクに関する事項は全てシステムが自動でお知らせを通知

- 残業超過など規定違反の届出はシステムが未然にブロック

- 各種操作画面はエクセルに似た操作性

参照:「TimePro-VG」

6.勤怠管理システム導入の5ステップ

効果的な勤怠管理システムの導入には、計画的なアプローチが重要です。以下の5つのステップに沿って進めることで、スムーズな導入と確実な効果実現が可能になります。

ステップ1:現状の課題整理と要件定義

勤怠管理システム導入の第一段階として、現在の勤怠管理における課題を詳細に整理し、システムに求める要件を明確に定義する必要があります。以下で手順をみていきましょう。

- 現場の作業員や事務担当者、管理者それぞれの立場から現状の問題点をヒアリング

打刻漏れの頻度や集計作業にかかる時間、ミスの発生状況などを数値化して把握します。 - システムに必要な機能要件を整理する

2024年問題への対応状況や、将来的な事業拡大計画も考慮して、システムに必要な機能要件を整理します。 - 具体的な希望条件を確認する

現場数や従業員数、勤務形態の種類、使用したいデバイスの種類、予算範囲などの条件を明確にします。

この段階で要件定義書を作成し、関係者間で合意を得ることで、後のシステム選定や導入作業がスムーズに進みます。

ステップ2:システム比較と選定

要件定義に基づいて、複数のシステムを比較検討し、最適な製品を選定します。

まず、要件を満たす候補システムをリストアップし、機能面での比較表を作成します。その後、各ベンダーからデモンストレーションを受け、実際の操作性や画面の見やすさを確認しましょう。可能であれば無料トライアルを活用し、実際の現場環境でテスト運用を行うことが推奨されます。

コスト面では初期費用だけでなく、月額利用料や将来的な拡張費用も含めた総所有コストを算出し、投資対効果を検討します。また、既存の給与計算システムや会計システムとの連携可能性も重要な選定基準となります。

最終的にはスコアリング手法を用いて客観的に評価し、経営陣を含めた関係者で合意形成を図ります。契約条件やサポート内容についても詳細に確認し、将来的なリスクを最小化できる選択を行ってください。

ステップ3:導入準備と従業員への説明

システム選定後は、スムーズな導入に向け以下のような準備作業を進めましょう。

- 導入スケジュールの策定

詳細な導入スケジュールを策定してください。各段階での責任者と作業内容も明確にしておきましょう。 - 試用備品の準備

現場で使用するタブレットやスマートフォンなどのデバイス調達・通信環境の整備

従業員への説明は段階的に実施し、まず管理職や現場監督に対してシステムの目的と効果を説明し、理解と協力を得ます。その後、作業員向けの説明会を開催し、新しいシステムの使い方や導入の背景を丁寧に説明してください。

年配の作業員や外国人労働者には、個別のサポートが必要な場合もあります。操作マニュアルの作成や、よくある質問への回答集も準備し、不安を解消できる体制を整えましょう。

ステップ4:システム設定と試験運用

本格運用開始前に、システムの詳細設定と試験運用を実施します。勤務パターンや休暇制度、残業計算ルールなど、自社の就業規則に合わせたシステム設定を行ってください。また、現場ごとの打刻設定やGPS範囲の調整、アラート条件の設定なども細かく調整します。

設定完了後は限定的な範囲で試験運用を開始し、実際の業務フローでの問題点を洗い出します。

試験運用期間中は従業員からのフィードバックを積極的に収集し、操作性の改善や追加研修の必要性を判断してください。また、管理者向けの操作研修も実施し、日次・月次の管理業務がスムーズに行えるよう準備を整えます。

▼あわせて読みたい

システム導入の成功には、現場を統括する管理職の理解と協力が欠かせません。勤怠管理の効率化と合わせて、管理職の育成プログラムの構築も検討してみてはいかがでしょうか。

ステップ5:本格運用開始と効果検証

試験運用での課題解決後、全社での本格運用を開始します。運用開始時には現場でのサポート要員を配置し、操作に関する質問や技術的トラブルに即座に対応できる体制を整えましょう。また、運用初期は従来の手書き日報と並行して記録を取り、データの整合性を確認してください。

運用開始から1〜3ヶ月後には効果検証を実施し、導入前に設定したKPIとの比較を行います。次のような項目の変化を確認することで、成果を把握しやすくなります。

- 打刻漏れの減少率

- 集計作業時間の短縮効果

- 労働時間超過の予防効果など

また、従業員満足度調査も実施し、システムの使いやすさや業務効率化への貢献度を確認します。検証結果に基づいて運用ルールの見直しや追加機能の検討を行うことで、継続的な改善を図ります。

7.建設業を変える勤怠管理デジタル化のすすめ

従来の手書き日報や記憶頼みの管理では、正確な労働時間の把握や法令遵守が難しく、コンプライアンスリスクが高まります。勤怠管理のデジタル化は、持続的な成長と魅力ある職場づくりに不可欠な取り組みです。

特に建設業では、勤怠管理システムを導入することで、工数管理や原価管理の精度を高め、プロジェクトの収益性改善や競争力強化にもつながります。

適切な勤怠管理は働きやすい職場環境をつくり、優秀な人材の確保・定着を促進します。ぜひ本記事を参考に、貴社に最適な勤怠管理のあり方を検討し、より良い職場づくりにお役立てください。