「初めて給与明細を作るけれど、何から手をつければいいかわからない」

「Excelでも作れると聞いたけれど、計算方法や法律は大丈夫だろうか」

多くの人事・総務担当者が、最初に直面するのがこの「給与明細の壁」です。基本給や手当、控除の種類、社会保険料や源泉所得税の計算など、項目ごとにルールや法律が関わるため、正確な知識が欠かせません。

この記事では、人事・総務の担当者に向けて、給与明細の作成に関する基本的な仕組みから具体的な作成手順、そして業務を効率化するポイントまで、わかりやすく解説します。

- 給与明細の発行が法律上の義務である理由

- 給与明細の具体的な作成手順と計算の4ステップ

- 無料Excelテンプレートの活用法と、利用する際の注意点

1.給与明細とは?発行は法律上の「義務」

毎月の給与日に受け取る給与明細は、単なる「お知らせ」ではありません。企業が従業員に対して発行することが法律で義務づけられた、重要な法定書類です。

給与明細の発行は所得税法で定められた義務

給与明細の発行は、所得税法第231条によって「給与を支払う者の義務」として定められています。給与から所得税を源泉徴収(天引き)して国に納めている企業は、その内訳を記載した「支払明細書」を交付しなければなりません。これが一般的に「給与明細」と呼ばれるものです。

また、健康保険法や厚生年金保険法などでも、給与から控除した社会保険料の額を従業員に通知することが義務付けられています。

参照:e-Gov法令検索「所得税法」

紙でもデータ(電子化)でも交付可能

給与明細は、2007年(平成19年)の税制改正により、従業員の個別の同意があれば電子データ(PDFファイルやWebシステム上での閲覧)での交付が認められています。

電子化(ペーパーレス化)は、紙代や印刷代、郵送費といったコストの削減だけでなく、人事担当者の配布業務の負担を大幅に軽減できるメリットがあります。

電子化を進める際は、必ず事前に従業員一人ひとりから「電磁的方法(メールやシステム)により提供を受けること」についての承諾を得る必要があります。

参照:国税庁「1. 基本的な事項(「給与所得の源泉徴収票」等の電子交付に関するQ&A)」

給与明細に記載すべき「3つの項目」

給与明細は、大きく分けて「勤怠」「支給」「控除」の3つのブロックで構成されています。法律で記載が定められている項目もあり、漏れなく記載しなければなりません。

▼あわせて読みたい

社会保険料の計算や管理は給与明細作成の重要な要素です。こちらの記事では、給与計算担当者として押さえておくべき社会保険料の基礎知識から、月額変更届や算定基礎届といった実務的な手続きまで、分かりやすく解説しています。

2.給与明細を作成する前に準備するもの

給与計算を正確に行うためには、まず「正しい情報の収集」から始めることが大切です。給与明細の作成に必要な主な情報は、次の3点です。

勤怠情報(タイムカードなど)

まずは、給与計算の基本的な情報である勤怠データを収集します。タイムカードやICカードの打刻データなどから、以下の項目を正確に集計してください。

- 総労働時間

- 残業時間(時間外・休日・深夜)

- 欠勤・遅刻・早退の時間など

特に残業代(割増賃金)の計算は、法律で定められた割増率(時間外25%以上、深夜25%以上など)に基づいて行う必要があり、1分単位での正確な時間管理が求められます。

■給与計算を支える人材確保も重要な経営課題

正確な給与明細を作成するには、まず優秀な従業員を確保することが前提となります。カラフルエージェントは、運転手・ドライバーに特化した人材紹介サービスとして、即戦力となる有資格者を迅速にご紹介します。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

従業員の個人情報(扶養家族など)

所得税や住民税、各種手当の計算には、従業員の個人情報が必要です。従業員からその年の最初に提出してもらう「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容に基づき、計算前に変更や更新がないかを確認しましょう。

■例えば…

- 年の途中で家族構成に変動(結婚、出産、子供の独立など)がなかったか

⇒「扶養家族の人数」は、所得税の計算に直接影響します。 - 引っ越しや市町村合併などで住所変更がなかったか

⇒住民税の納付先(市区町村)が変わるため、正確に把握しておきましょう。 - 通勤経路や通勤手当の変更はなかったか

⇒交通機関の値上げや経路変更などで、交通費に変更はないか確認します。

そのほか、家族手当や住宅手当など、企業独自のルールで定めている手当がある場合、その支給要件を満たしているかどうかも確認します。

各種保険料率や税額表

給与計算では、社会保険料や税金を計算するための「根拠となる書類」が必要です。法改正などで料率が変更されるため、必ず最新の情報を参照してください。

例えば、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」や「(特別徴収税額の)住民税課税決定通知書」、「源泉徴収税額表」といった書類で、最新の料率や天引きすべき正確な税額を確認します。

これらの料率や税額表は、法改正などによって変更されるため、常に最新の情報を入手し、計算に適用しなければなりません。古い情報のままだと、控除額を間違えてしまう原因になります。

参照:全国健康保険協会「令和7年度保険料率のお知らせ」、国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」

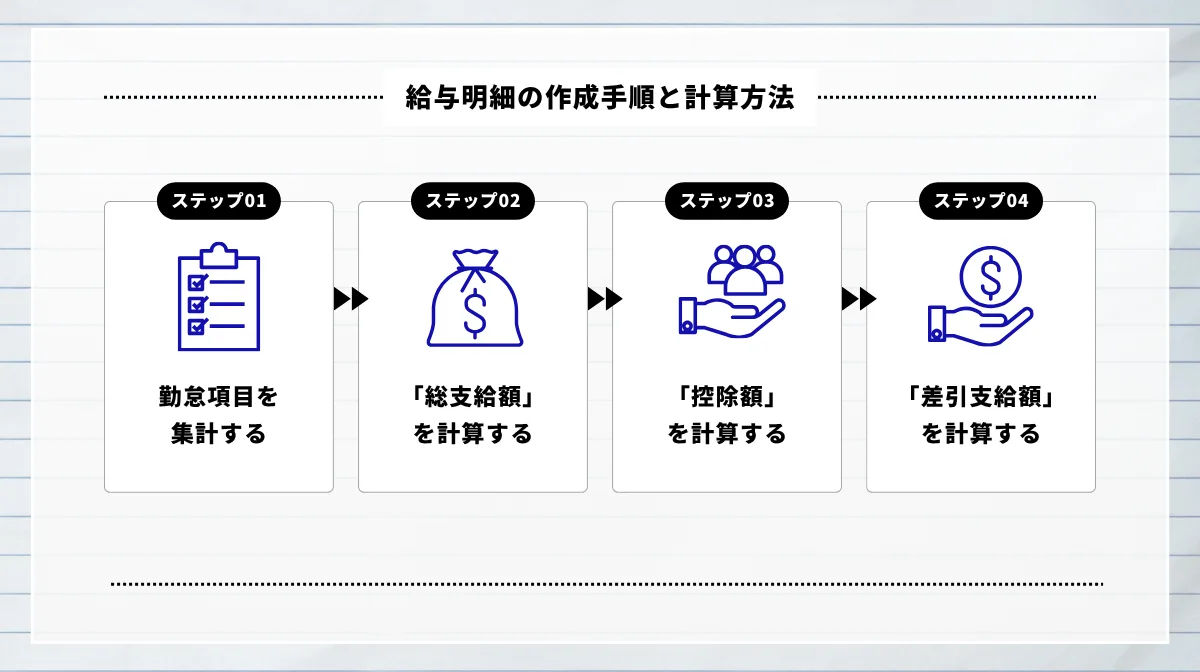

3.給与明細の作成手順と計算方法4ステップ

必要な情報が揃ったら、いよいよ給与計算と明細作成の工程に進みます。ここでは、一般的な給与計算の流れを4つのステップでご紹介します。

ステップ1:勤怠項目を集計する

まず、準備した勤怠情報(タイムカードなど)を基に、従業員ごとの労働時間や日数を集計します。このとき、下記の3項目をそれぞれ分けて正確に集計してください。

- 所定労働時間を超えた「時間外労働」

- 法律で定められた休日の「休日労働」

- 午後10時から午前5時までの「深夜労働」

これらは、それぞれ法律で定められた割増賃金率(時間外25%以上など)が異なるため注意してください。また、欠勤や遅刻・早退があった場合は、その時間分を給与から差し引く(欠勤控除)ための集計も行います。

ステップ2:「総支給額」を計算する

ステップ1で集計した勤怠情報に基づき、「総支給額(額面の給与)」を計算します。

≪総支給額を構成する要素≫

- 基本給

- 各種手当(役職手当、資格手当、住宅手当、家族手当など)

- 割増賃金(残業代、休日出勤手当、深夜手当)

- 通勤手当(交通費)

このうち、割増賃金は「1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 時間数」で計算します。

▼あわせて読みたい

裁量労働制を採用している企業では、給与計算の方法が通常とは異なります。こちらの記事では、裁量労働制における給与計算の特殊性、みなし労働時間の設定方法など、詳しく解説しています。

ステップ3:「控除額」を計算する

総支給額が確定したら、そこから差し引く「控除額」を計算します。控除項目は、大きく「社会保険料」と「税金」に分かれます。

ステップ4:「差引支給額(手取り額)」を計算する

最後に、従業員に実際に支払う金額(手取り額)を確定させます。これは、ステップ2で計算した「総支給額」から、ステップ3で計算した「控除額(社会保険料+税金)の合計」を差し引くことで算出されます。

差引支給額(手取り額) = 総支給額 - 控除額合計

この金額が、従業員の銀行口座に振り込む金額です。そして、ステップ1から4までのすべての計算結果(勤怠、支給項目、控除項目、差引支給額)を一覧にしたものが「給与明細書」です。

計算ミスがないか、記載漏れがないかを最終確認し、給与支払日までに従業員に交付します。

■人事担当者の本来業務は戦略的な採用活動

給与計算に多くの時間を取られていませんか?人事担当者の本来業務は、優秀な人材を確保し、組織を強化することです。カラフルエージェントは、ドライバー採用に特化した人材紹介サービスとして、貴社の採用業務を強力にサポートします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

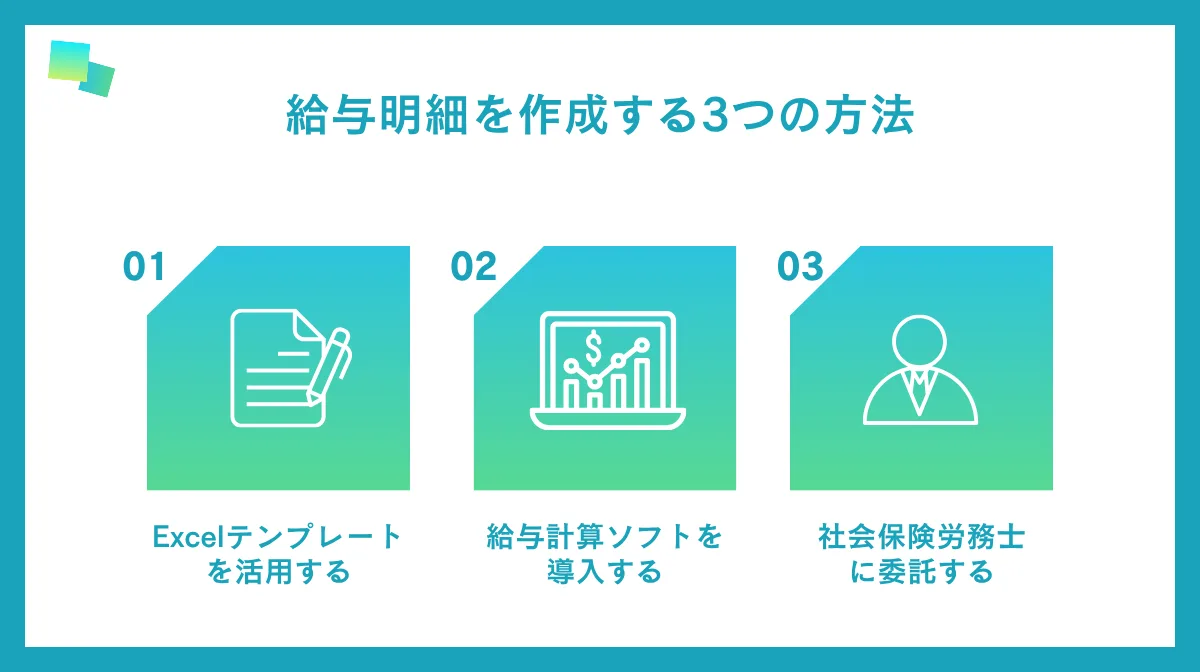

4.給与明細を作成する3つの方法

給与明細の作成(給与計算)には、いくつかの方法があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自社の規模や状況に合わせて選びましょう。

Excel(エクセル)テンプレートを活用する

導入コストがほぼかからず手軽に始められる方法が、Excel(エクセル)を使った作成です。日頃からExcelを使い慣れている担当者であれば、比較的スムーズに作業を始められるでしょう。

インターネット上には、給与計算用の無料テンプレートが多数公開されています。

おすすめは、Microsoft社が提供している、自動計算機能付きのテンプレートです。信頼性が高く安心して利用できます。

こういったテンプレートを活用し、自社の給与体系に合わせてカスタマイズして使用しましょう。

■採用成功で給与計算業務の負担を軽減

給与計算の効率化と並行して、優秀な人材の採用も企業成長には欠かせません。人材不足が続く運送業界では、採用戦略の見直しが急務となっています。カラフルエージェントなら、全国のドライバー求職者の中から貴社にマッチした人材を即日ご紹介できます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

給与計算ソフトを導入する

現在、多くの企業で主流となっているのが、給与計算ソフト(SaaS型のクラウドサービスを含む)の導入です。初期設定さえ行えば、勤怠データを入力するだけで、残業代、社会保険料、税金などを自動で計算してくれます。

■給与計算ソフト導入によるメリット

- 業務効率の向上

- 計算ミスの削減

- 保険料率の改定や法改正への自動対応など

電子明細の発行機能や勤怠管理システムとの連携機能を持つシステムも多く、自社のシステムとの適合性が高い場合には、業務効率化のさらなる向上が期待されます。

▼あわせて読みたい

勤怠管理システムと給与計算システムの連携は、給与明細作成業務の効率化に不可欠です。こちらの記事では、タクシー業界に特化した勤怠管理システムについて解説しています。システム選定のポイントや導入事例、そして法令遵守を実現する具体的な機能について詳しく解説しています。

社会保険労務士(社労士)に委託する

給与計算業務そのものを、外部の専門家である社会保険労務士にアウトソーシングする方法もあります。従業員の勤怠情報などを社労士事務所に渡すだけで、給与計算から給与明細の作成、さらには社会保険の手続きまでを一括して代行してもらえます。

■メリット

- 専門知識を持つ担当者がいなくても、法律に準拠した正確な給与計算ができる

- 人事担当者は、コア業務(採用や教育など)に集中できる

■デメリット

- 顧問料や委託料といったコストがかかる

- 社内に給与計算のノウハウが蓄積されにくい

就業規則の整備や労務トラブルの予防など、専門家の視点で継続的な助言が欲しい企業におすすめです。

▼あわせて読みたい

こちらの記事では、就業規則の必須記載事項や変更手続き、そして最新の法改正に対応した規定の作り方について詳しく解説しています。作成手順から届け出手続きまで、人事担当者が押さえておくべき実務的なポイントが網羅されています。

5.給与明細の作成でよくある質問(Q&A)

給与明細の作成に関して、人事担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q.アルバイトやパートにも給与明細は必要ですか?

A.はい、必要です。

所得税法では、給与から所得税を源泉徴収(天引き)する場合に明細書の交付が義務付けられています。たとえ源泉徴収する税額がゼロ円であったとしても、社会保険料を控除している場合は、その内訳を通知する義務があります。

トラブル防止の観点から、控除が一切ない場合でも、勤怠や支給額を明記した給与明細を交付すると安心です。

Q.給与明細の保管期間は?

A.企業側にのみ関連書類の保管義務があります。

従業員が受け取った給与明細については、法律上の保管義務はありません。

一方、企業は給与明細の作成根拠となる「賃金台帳」「労働者名簿」「タイムカードなどの勤怠記録」を、労働基準法に基づき一定期間保管する義務があります。原則として保管期間は5年ですが、当面は経過措置として3年間の保管が求められています。

給与明細の控えも、これらの関連書類と合わせて保管しておきましょう。

参照:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されます」

▼あわせて読みたい

給与明細と同様に、労働条件を明示する重要な書類が「労働条件通知書」です。こちらの記事では、入社時の労働条件通知書作成から保管まで、わかりやすく解説しています。

Q.給与明細の電子化に必要な手続きは?

A.従業員一人ひとりから「個別の同意」を得る必要があります。

給与明細を紙ではなくPDFやWebシステムで交付する場合、所得税法により「従業員本人の承諾をあらかじめ得ること」が義務付けられています。企業が一方的に決めることはできず、必ず本人の同意を得る必要があります。

従業員から「紙で欲しい」と希望があった場合は、企業は紙での交付に応じなければなりません。

参照:国税庁「1. 基本的な事項(「給与所得の源泉徴収票」等の電子交付に関するQ&A)」

6.給与明細作成は正確かつ効率的に

給与明細の作成は、法律で定められた企業の義務であり、従業員との信頼関係を支える重要な業務です。

Excelテンプレートを使えば無料で作成することも可能ですが、手作業による計算ミスや、法改正・保険料率変更への対応漏れといったリスクがあるため注意してください。こうしたリスクを避けるためにも、便利なシステムを活用して業務を自動化するという手段も有効です。

企業規模や費用対効果、運用体制などを考慮し、自社に最適な方法を選びましょう。

■人事業務の効率化と採用成功を同時に実現

給与明細作成をはじめとする人事業務の効率化は、企業成長の基盤となります。運送・物流業界に特化したカラフルエージェントなら、即戦力となるドライバーを迅速にご紹介し、面接調整や条件交渉も代行します。人事担当者の工数を削減しながら、質の高い採用を実現できます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら