時間と場所の自由度UP

時間や場所の制約が減り、自宅など落ち着いた環境で面接を受けられます。

高ストレス状態とは?判定基準・対応・よくある悩みなど徹底解説|運送・ドライバー・タクシー等のノンデスク領域の人事・労務お役立ち情報メディア

高ストレス状態と判定された従業員への対応は、多くの人事担当者が頭を悩ませる課題です。「面接指導を案内しても申し出てもらえない」「高ストレス者の情報を上司と共有してよいのか」など、実務上の疑問は尽きません。

しかし、高ストレス者を放置すれば、従業員本人の健康被害はもちろん、企業にとっても安全配慮義務違反による法的リスクや生産性低下といった深刻な問題につながります。

事実、株式会社情報基盤開発の調査では労働者の約15%が高ストレス者と判定されており、この割合は多くの業界で上昇傾向にあります。一方で、高ストレス者と判定されても、大多数が医師の面談を申し出ない(申し出率が5%未満の事業場が多数を占める)という深刻な実態も明らかになっています。

本記事では、高ストレス状態の判定基準から具体的な対応フロー、よくある課題とその解決策まで、人事担当者が知っておくべき実践的な知識を網羅的に解説します。

参考:PR TIMES|独自調査「ストレスチェック業界平均値レポート2025」の公表、解説記事を公開いたしました

高ストレス状態への対応を適切に行うには、まずその定義と企業が負う法的責任を正しく理解する必要があります。

高ストレス者とは、ストレスチェックの結果、メンタルヘルス不調の兆候が強く確認された従業員を指します。

2015年12月の「労働安全衛生法の改正」により導入された仕組み。従業員が自身のストレス状態を客観的に把握し、企業が早期に発見・対応することを目的としている。

質問票への回答を点数化し、一定の基準を超えた従業員は高ストレス者と判定される。

この判定は、従業員本人にとっては自分のストレス状態を認識するきっかけとなり、企業にとっては適切なサポートを提供する出発点となる重要な指標です。

高ストレス状態が続くと、心と体の両面に深刻な影響が現れます。

| 心理的な影響 | ・仕事への意欲低下や集中力の低下 ・うつ症状や不安障害といった精神疾患を発症するリスクが高まる |

| 身体的な影響 | ・頭痛や胃痛、不眠、慢性的な疲労感といった症状 ・長期化すると高血圧や心疾患のリスクも上昇 |

こうした状態は従業員個人の生活の質を大きく低下させるだけでなく、職場全体にも影響を及ぼします。生産性の低下、欠勤の増加、最終的には離職といった形で企業の人材マネジメントにも支障をきたすため、早期の対応が欠かせません。

従業員の状態を把握し企業リスクを未然に防ぐには、健康診断も重要です。こちらの記事では、法的義務から実務のポイントまで、詳しく解説しています。

ストレスチェックの実施は、常時50人以上の労働者を雇用する事業場に対して法律で義務付けられています。労働安全衛生法に基づき、企業は年1回のストレスチェックを実施し、その結果を適切に管理する責任を負います。

これは単なる手続き上の義務ではありません。ストレスチェックを適切に運用し、高ストレス者に対して必要な措置を講じることは、労働契約法で定められた企業の「安全配慮義務」を果たす上での重要な一環と位置づけられています。

実施しない場合や適切な対応を怠った場合には、労働基準監督署からの指導や是正勧告の対象となる可能性があるため注意してください。形式的な実施に留まらず、結果を活用して実効性のある対策を講じることが求められます。

義務化の背景には、労働者のメンタルヘルス問題が深刻化している現状があります。企業には従業員の健康を守り、安全な職場環境を提供する法的責任があるのです。

ストレスチェック制度の導入から運用までを詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。実施手順やサービス選びのポイントなどを詳しく解説しています。

高ストレス者を適切に判定するために、ストレスチェックの質問項目と評価の仕組みを理解しておきましょう。

ストレスチェックでは、厚生労働省が提供する職業性ストレス簡易調査票が広く用いられています。この質問票は、3つの領域に分かれた57項目の設問で構成されています。

従業員は各質問に対して4段階で回答し、その回答を点数化することでストレスの程度を数値として把握します。この仕組みにより、従業員の主観的なストレス状態を客観的な指標として評価できるのです。

厚生労働省は高ストレス者を判定するための数値基準を2つ示しています。

| 数値基準 | 状態 |

|---|---|

| B群「心身のストレス反応」の合計点数が77点以上 | 心身の不調が強く現れている状態 |

| A群「仕事のストレス要因」とC群「周囲のサポート」の合計点数が76点以上、かつB群「心身のストレス反応」が63点以上 | 仕事上の負担が大きくサポートが不足しており、ストレスを感じている状態 |

一つ目の基準は既に心身の不調が顕著な従業員を、二つ目の基準は強いストレス要因に晒され、かつ周囲の支援が少ないことで不調に陥るリスクが高い従業員を、それぞれ異なる角度から捉えるためのものです。

これらの基準に該当する従業員について、産業医などの実施者が最終的な判定を行います。機械的に点数だけで判断するのではなく、専門家の視点を入れることで、より適切な判定が可能になります。

参照:厚生労働省「数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法」

高ストレス者の判定基準は、厚生労働省が数値基準を示してはいますが、各企業が自社の状況に応じて設定することも認められています。

基準を決める際には、衛生委員会で審議を行い、産業医の意見を聞きながら慎重に検討しましょう。業種や企業規模、職場環境によってストレスの傾向は異なるため、自社の実態に即した基準を設定することが重要です。

一般的には、高ストレス者の割合が従業員全体の10%程度となるように基準を調整するケースが多く見られます。

ストレスチェックの判定基準設定や運用でお困りではありませんか。従業員の健康管理と採用・定着支援を総合的にサポートするカラフルエージェントが、貴社の課題解決をお手伝いします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

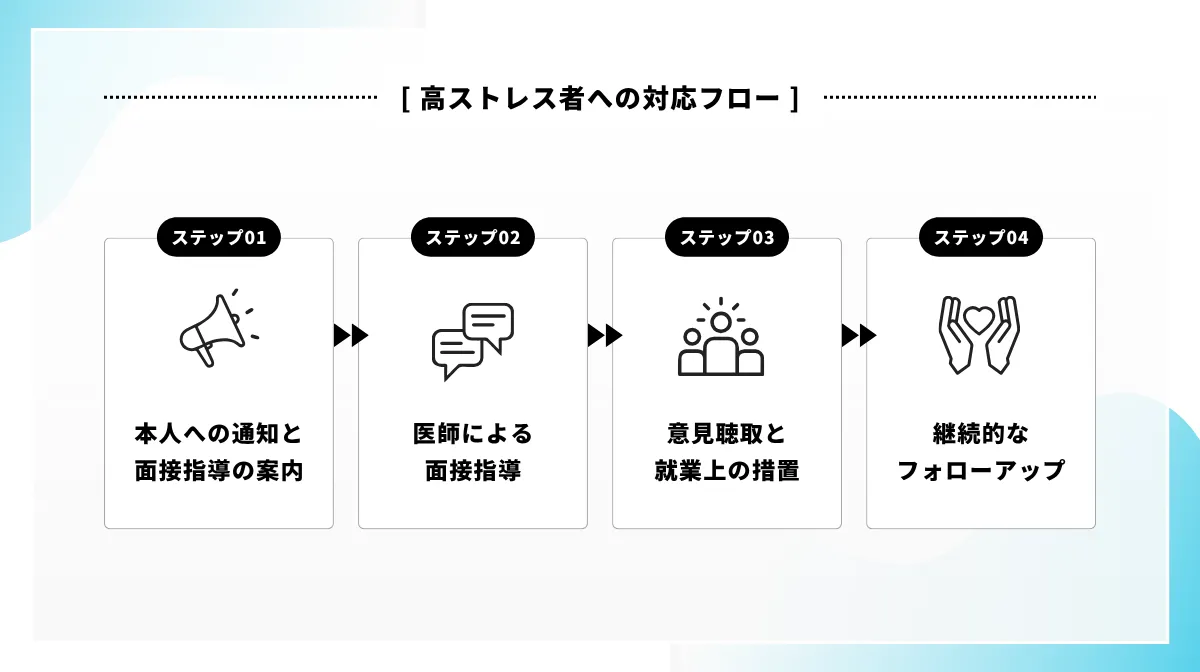

高ストレス者が判定された後の対応について、通知から面接指導、就業措置、フォローアップ、そして報告義務まで、一連の流れを解説します。

高ストレス者と判定された従業員には、プライバシーに十分配慮した方法で結果を通知します。通知は本人にのみ行い、封書での郵送や個別のメールなど、第三者に知られない方法を選択してください。

通知には面接指導の案内を含めますが、面接指導はあくまで本人の申し出が前提であり、強制できません。通知文には「面接指導を受けることで不利益な取り扱いを受けることは一切ない」ことを明確に記載し、従業員が安心して申し出できる環境を整えましょう。

タイミングは結果判定後速やかに行い、申し出の期限も明示しておくとスムーズです。

従業員から面接指導の申し出があった場合、企業は産業医または面接指導を行える医師との面談を速やかに手配します。面接指導にかかる費用は企業が負担するのが原則です。

面接では、以下のような項目について多角的に状況を確認しましょう。

企業側は事前に該当従業員の労働時間記録、業務内容、健康診断結果などの資料を準備し、医師が適切な判断を下せるようサポートします。面接は従業員が話しやすい環境を整え、30分から1時間程度で行います。

面接指導を実施した医師からは、就業上の措置に関する意見を聴取します。その後、医師の意見に基づき、具体的な措置を検討しましょう。

■具体的には…

ただし、措置を実施する際には本人の同意が必要であり、段階的なアプローチを心がけます。いきなり大きな変更を加えるのではなく、まずは軽減策から始めて様子を見るといった柔軟な対応が望ましいでしょう。

その後は、定期的にフォローアップを行います。保健スタッフや上司との面談を通じて、従業員の状態や措置の効果を継続的にモニタリングしましょう。改善が見られない場合や新たな問題が発覚した場合には、措置内容を見直し、追加のサポートを検討します。

フォローアップの記録は5年間保存する義務があるため、面談の日時や内容、実施した措置などを詳細に記録しておきましょう。記録は従業員のプライバシーに配慮し、アクセス権限を適切に管理してください。

高ストレス者への適切な対応を怠ると、従業員個人だけでなく企業全体に深刻な影響が及びます。

高ストレス状態を放置すると、従業員本人に深刻な健康被害が生じる恐れがあります。

Stage 1: 初期段階

初期段階では「なんとなく調子が悪い」といった軽度の不調として現れます。

Stage 2: 疾患発症

適切なケアがされないままだと、うつ病や適応障害といったメンタル疾患を発症するリスクが高まります。

Stage 3: 状態の長期化

一度発症すると回復までに長期間を要し、休職や退職に至るケースも少なくありません。

Stage 4: 深刻化

さらに深刻なケースでは、自分自身を傷つける行動など、命に関わるリスクも増大します。

従業員本人の人生に取り返しのつかない影響を与えるだけでなく、その家族にも大きな負担がかかるため、早期発見・早期対応が極めて重要です。

企業は労働契約法に基づき、従業員の安全と健康を守る安全配慮義務を負っています。高ストレス者を適切にケアせず、メンタル疾患の発症や悪化を招いた場合、この義務違反として訴訟を起こされる可能性があります。

■過去の判例では…

過重労働やハラスメントが原因でメンタル疾患を発症したケース

⇒数千万円規模の損害賠償が認められることも

また、労災認定された場合、企業の評判は低下し、採用競争力の低下や、ESG評価を重視する取引先からの信頼失墜といった、具体的なビジネス上の損失につながる可能性があります。

高ストレス者によるトラブルは、本人だけの問題ではありません。放置すると、職場全体にも影響が広がります。具体的にみていきましょう。

メンタル不調による離職を防ぎ、定着率を向上させたいと悩んでいませんか。カラフルエージェントは入社後のアフターフォローも充実しており、従業員の離職防止を支援します。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

面接指導は従業員本人の申し出が前提のため、多くの企業で申出率の低さが課題となっています。

多くの従業員は、面接指導に対してネガティブなイメージを持っています。「評価に影響するのではないか」「周囲に知られたくない」といった不安から、申し出をためらうケースが少なくありません。

そのため、面接指導を受けることのメリットなどを丁寧に説明することが重要です。

■面接指導で得られる従業員のメリット

あわせて、不利益な取り扱いは一切ないことも明確に伝えましょう。

社内の産業医や人事担当者に相談することに抵抗を感じる従業員も少なくありません。「社内に知られたくない」という心理的ハードルを下げるため、社外の相談窓口を設置するのも効果的です。

厚生労働省が提供する「こころの健康相談統一ダイヤル」や、労働災害保険に付帯するEAP(従業員支援プログラム)サービスなどを活用するとよいでしょう。匿名で相談できる窓口を設けることで、従業員はより気軽に相談できる環境が整います。

対面での面接に心理的ハードルを感じる従業員のために、オンライン面接を導入することも効果的です。

オンライン面談 3つの大きなメリット

時間と場所の自由度UP

時間や場所の制約が減り、自宅など落ち着いた環境で面接を受けられます。

プライバシーの確保

診療所などに出向く必要がなく、人目を気にせずに安心して相談できます。

柔軟な日程調整

面接可能な時間帯を拡大でき、従業員のスケジュールにも合わせやすくなります。

導入にあたっては、通信環境やプライバシー保護の観点から適切なツールを選定し、従業員に使い方を案内しておきましょう。

面接指導は業務時間内に実施することが原則ですが、繁忙期や重要な業務が重なると、従業員は申し出をためらいがちです。そのため、面接日時を柔軟に設定できる体制を整えることが求められます。

場合によっては、土日対応や夜間対応も検討し、従業員が業務に支障をきたさずに面接を受けられる環境を提供します。また、面接場所のプライバシーを確保し、他の従業員に知られないよう配慮することも大切です。

繁忙期を避けた日程調整や、上司への事前の説明など、従業員が安心して申し出できるサポート体制を整えましょう。

こちらの記事では、ストレス要因の把握や具体的な支援プログラムなど、従業員のメンタルヘルス対策について詳しく解説しています。

ストレスチェックは個人のケアだけでなく、職場全体の環境改善にも活用できる貴重なデータです。

集団分析とは、ストレスチェックの結果を部署や部門ごとにまとめて分析し、組織全体のストレス傾向を把握する手法です。個人の結果は本人にのみ通知されプライバシーが守られますが、集団分析では個人が特定されない形でデータを集約するため、組織の課題を可視化できます。

例えば、特定の部署で高ストレス者の割合が高い場合、その部署特有の問題が存在する可能性があります。集団分析を行うことで、個別対応だけでは見えてこない組織全体の課題を発見し、根本的な改善策を講じられるのです。

集団分析を行うと、高ストレス者が多い部署や、その原因が明らかになります。よくあるストレスの要因をみていきましょう。

また、これらの経年変化を確認することで、過去に実施した改善策の効果測定に活用することも可能です。例えば、昨年度に業務分担を見直した部署で高ストレス者の割合が減少していれば、その施策が効果的だったと判断できるでしょう。

集団分析で明らかになった課題に対して、具体的な改善策を実施します。

さらに、管理職向けのメンタルヘルス研修を実施し、部下のストレスサインに早期に気づける体制を整えましょう。これらの施策は一度実施して終わりではなく、継続的に効果を検証し改善を重ねることで、職場全体のメンタルヘルス向上につながります。

職場環境を改善しストレスの要素を減らすには、組織内のコミュニケーション改善も重要です。こちらの記事では、社内コミュニケーション改善の具体的な手法と成功事例を詳しく解説しています。

高ストレス状態について、人事担当者からよく寄せられる疑問や悩みを紹介します。

A.粘り強く働きかけることが大切です。

面接指導は本人の申し出が前提であり、強制はできません。まずは面接指導のメリットを丁寧に説明し、不安や疑問に答えましょう。また、産業保健スタッフや上司から声をかけてもらうことで、従業員が安心して申し出できる場合もあります。

それでも拒否が続く場合は、定期的にフォローアップを行い、状態の変化に注意を払いましょう。

A.医師の意見に基づいて個別に判断します。

ただし、医師が就業環境の変更を推奨している場合でも、本人の意向を十分に尊重することが重要です。いきなり配置転換を行うのではなく、まずは業務負荷の軽減や労働時間の調整といった段階的な対応を検討しましょう。

配置転換を実施する場合は、本人の同意を得た上で行い、不利益な取り扱いとならないよう注意してください。

A.本人の同意なしに上司や同僚に共有してはいけません。

ストレスチェックの結果は個人情報であり、プライバシー保護の観点から厳重に管理する必要があります。ただし、就業措置を実施する際には、必要最小限の情報を上司と共有する必要が生じる場合もあります。

その際は、必ず本人の同意を得た上で、どの情報をどの範囲で共有するかを明確にします。

個人情報保護法の規定を遵守し、情報の取り扱いには細心の注意を払いましょう。

A.外部の産業医と契約を結ぶか、地域産業保健センターを活用する方法があります。

地域産業保健センターでは、従業員数50人未満の事業場を対象に無料で産業保健サービスを提供しています。また、心療内科や精神科の医師に面接指導を依頼することも可能です。

近年では、産業保健サービスを提供する外部機関も増えているため、自社の状況に合ったサービスを選択しましょう。

A.産業医との契約内容によって異なります。

外部の医師に個別に依頼する場合、1件あたり1万円から3万円程度が相場です。産業医との顧問契約に面接指導が含まれている場合は、追加費用が発生しないこともあります。

ただし、従業員が継続的なフォローを必要とする場合は、追加の面談費用が発生することもあります。

いずれの場合も、面接指導にかかる費用は企業が負担するのが原則です。

高ストレス者対応をはじめ、人事業務全般でお困りの企業様へ。カラフルエージェントは採用支援だけでなく、従業員の定着支援や組織づくりに関するご相談も承っています。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

高ストレス者への対応は、従業員の健康維持と企業リスクの回避に直結する重要な取り組みです。早期発見・早期対応を徹底し、相談しやすい環境を整えることで、組織全体のメンタルヘルスを底上げできます。

健康経営を組織全体で推進することは、従業員の満足度向上と企業の持続的成長の両立を可能にします。人事担当者の一つひとつの取り組みが、従業員の安心と企業の未来を支える大きな力となるのです。

高ストレス状態を防ぐには、従業員のウェルビーイングを高める取り組みも欠かせません。こちらの記事では、そのために必要な5つの要素と導入ステップを詳しく解説しています。