ChatGPTのような生成AIの登場

多くの業務が自動化される可能性が生まれ、従業員に求められるスキルも大きく変化している

【人事向け】VUCAとは?4つの要素と組織づくり6つのポイントテクノロジーによる破壊的変化【人事向け】VUCAとは?4つの要素と組織づくり6つのポイント|運送・ドライバー・タクシー等のノンデスク領域の人事・労務お役立ち情報メディア

現代企業を取り巻く環境は、新型コロナウイルスの流行やAI技術の急速な進歩などによって、予測困難な変化が社会の前提となっています。

実際に、アクシス株式会社の調査では「VUCAという言葉を知っている」と回答したビジネスパーソンは28%にとどまり、多くの人がこの変化の本質を捉えきれていないのが現状です 。

一方で、74%の企業がVUCAに対応するために新たな業務プロセスやツールを導入しており、対応の遅れは企業の競争力に直結しかねません 。

従来の経営手法や人材管理では対応しきれない課題が頻発する中、人事・総務部門には新たな組織づくりと人材育成戦略が求められています。

この記事では、VUCA時代を生き抜くために必要な組織の在り方と実践的な対策について、最新のデータを交えながら解説します。

参考:アクシス株式会社「VUCA認知度に関する意識調査」(PR Times)

現代のビジネス環境を表現する重要な概念として、VUCAという用語が注目を集めています。ここでは、VUCAの基本的な意味と背景について解説します。

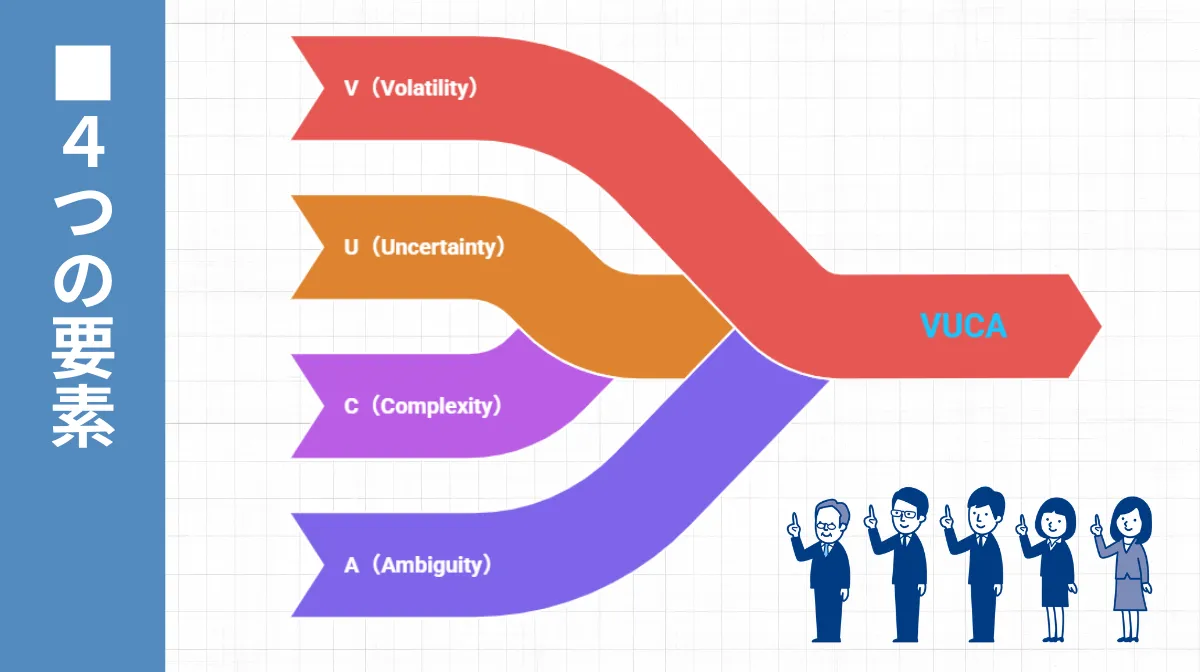

VUCAは「ブーカ」と読み、以下の英単語の頭文字を組み合わせた造語です。

これらの要素が組み合わさることで、将来の予測が極めて困難な状況や環境を表現しています。現代の企業経営や組織運営において、従来の常識や手法では対応しきれない複雑で不安定な状況を指す際に使用されます。

VUCAはもともと1990年代にアメリカ軍で使用されていた軍事用語でした。冷戦終結後の国際情勢において、敵味方の区別が曖昧で予測困難な戦略環境を表現するために生まれた概念です。

その後、21世紀に入りグローバル化やIT技術の急速な発展により、ビジネス環境も同様に複雑化したことから、経営学やマネジメント分野でも使用されるようになりました。

2016年の世界経済フォーラムで取り上げられたことをきっかけに、世界中で広く認知されるようになりました。

現代社会では、新型コロナウイルスの流行、AI技術の急激な進歩、地政学的リスクの高まりなど、企業を取り巻く環境が絶えず変化しています。これまでの成功体験や既存のビジネスモデルだけでは対応できない事態が頻発しており、企業には新たな対応力が求められています。

人事・総務部門においても、従来の人材管理手法では限界があり、変化に柔軟に対応できる組織づくりと人材育成が急務とされています。VUCAという概念を理解することで、これらの課題に対する具体的な対策を検討できるようになるのです。

アンガーマネジメントは、VUCA時代の不確実性がもたらすストレスや感情的な反応をコントロールするために重要なスキルです。

VUCAを正しく理解するためには、その構成要素である4つのキーワードの意味を把握することが大切です。それぞれの要素が現代の組織運営にどのような影響を与えているかを見ていきましょう。

■Volatility:変動性

短期間で状況が急激に変化し、その変化のパターンが予測しにくい状態を指す

現代のビジネス環境では、市場のニーズや消費者の価値観が短期間で大きく変化することがよくあります。例えば、SNSの普及により企業の評判が一夜にして変わることや、新しい技術の登場により既存のサービスが急速に時代遅れになることなどが該当します。

人事・総務の観点では、従業員の働き方に対する価値観の変化や、求められるスキルの急速な変化などに対応する必要があります。そのためにも、常に最新の情報を収集し、柔軟に対応できる体制を整えておきましょう。

【業界別の例】

製造業

これまで安定していた部品のサプライチェーンが、地政学的リスクによって数週間で寸断される。

金融業界

新しいフィンテックサービスの登場により、従来の銀行のビジネスモデルが急速に陳腐化する。

■Uncertainty:不確実性

将来何が起こるかわからず、結果を予測することが困難な状況を指す

終身雇用制度の揺らぎや、リモートワークの普及による働き方の多様化など、従来の常識では判断できない状況が増えています。また、経済情勢の急変や自然災害の発生など、企業の事業継続に影響を与える予期せぬ出来事も不確実性の一例です。

人材管理においては、従業員のキャリア志向の多様化や、新しい雇用形態の出現により、従来の人事制度では対応しきれない場面が増加しています。

このような不確実性に対処するには、複数のシナリオを想定した準備や、状況の変化に応じて迅速に方針を調整できる仕組みづくりが必要です。

【業界別の例】

小売業界

消費者の購買行動が実店舗からオンラインへ移行する中、今後どの販売チャネルが主流になるか、また新しい購買体験(例:ライブコマース、メタバースでの買い物)が定着するかを正確に予測することが困難な状態。

医療・製薬業界

新しい感染症がいつ発生し、どのような規模で拡大するか予測できない。また、画期的な治療法の開発に成功しても、規制当局の承認プロセスや保険適用の可否など、事業化には多くの不確実な要素が伴う。

■Complexity:複雑性

さまざまな要素が相互に関連し合い、単純な解決策では問題を解決できない状況を指す

グローバル化の進展により、異なる文化や法律、商習慣が絡み合うビジネス環境が生まれ、意思決定が複雑化しています。また、ステークホルダーの多様化により、企業は株主だけでなく、従業員、顧客、地域社会など、さまざまな関係者の利益を同時に考慮する必要が出てきました。

人事領域では、多様な働き方や価値観を持つ従業員をマネジメントする複雑さが増しています。このような複雑性に対応するためには、問題を多角的に分析し、関係者間の調整を図りながら最適解を見つけ出す能力が求められます。

【業界別の例】

自動車業界

EV(電気自動車)シフトを進めるにあたり、既存のエンジン部品サプライヤーとの関係、バッテリーの安定調達、各国の環境規制、充電インフラの整備、ソフトウェア開発など、無数の要素が複雑に絡み合っており、一つの最適解を見つけるのが極めて難しい。

IT・ソフトウェア業界

グローバルなサービスを提供する上で、米国のデータプライバシー法、EUのGDPR、中国のサイバーセキュリティ法など、各国の異なる法規制を同時に遵守する必要がある。機能開発だけでなく、法務、セキュリティ、国際政治の動向など、多岐にわたる専門知識が求められる。

■Ambiguity:曖昧性

問題の原因や解決策が明確でなく、どのような行動を取るべきかが判然としない状況を指す

変動性、不確実性、複雑性が組み合わさることで生じる状態で、VUCA要素の中でも特に対処が困難とされています。例えば、新しいビジネスモデルの成功要因が明確でないまま市場参入を検討する場合や、組織変革の効果が予測できない中で改革を進める場合などが該当します。

人事・総務の現場では、働き方改革の推進において、何が従業員の満足度向上につながるかが明確でないケースなどが挙げられます。曖昧性への対処には、試行錯誤を重ねながら学習し、徐々に最適解に近づいていくアプローチが有効です。

【業界別の例】

マーケティング業界

生成AIを活用して広告クリエイティブを自動生成する試みが始まっているが、どのような表現が消費者の心に響き、ブランドイメージ向上に繋がるのか、成功の因果関係が全く分かっていない。過去のデータや成功体験が通用せず、試行錯誤を繰り返すしかない状態。

エネルギー業界

脱炭素社会の実現に向けて、水素エネルギーや核融合など次世代エネルギーへの投資が必要だが、どの技術が将来の主流となるか、また技術的に実現可能かどうかが現時点では不明確。どの分野にどれだけの経営資源を投下すべきか、明確な基準がないまま重大な意思決定を迫られる。

VUCAという概念が今、ビジネスの現場で強く意識される背景には、以下の3つの大きな社会的変化があります。

ChatGPTのような生成AIの登場

多くの業務が自動化される可能性が生まれ、従業員に求められるスキルも大きく変化している

クラウドサービスの普及

小規模な企業でも大企業と同等のITインフラを活用できるようになり、競争環境が激変している

勤怠管理システムや人材管理システムの高度化

従来の手作業中心の業務から、データ分析や戦略立案により重点を置いた業務へと役割が変化している

AI、IoT、ビッグデータなどの技術は、業界の垣根を越えて既存のビジネスモデルを根本から覆しています。

例えば、生成AIの登場は知的労働のあり方を問い直し、企業は従業員のリスキリングを迫られています。

これは日本政府(経済産業省)も指摘するように、個人の「自律的な学び」へのシフトを加速させています 。

リスキリングは、VUCA時代における継続的な学習機会の提供において重要な取り組みです。こちらの記事では、リスキリングの基礎知識や導入手順をわかりやすく解説しています。

サプライチェーンのグローバル化

遠く離れた地域での出来事が自社の事業に直接影響を与えるように

従業員の多国籍化

多国籍企業では、異なる文化背景を持つ従業員が協働する機会が増え、マネジメントの複雑さが増した

ESG(環境・社会・ガバナンス)への注目の高まり

企業は経済的利益だけでなく、社会的責任や環境への配慮も同時に求められるように

サプライチェーンは世界中に広がり、遠い国の政治・経済情勢が自社の経営に直接影響を与えるようになりました。

また、ESG(環境・社会・ガバナンス)への要請の高まりは、企業に経済的利益と社会的責任の両立という複雑な課題を突きつけています。

変動性 (Volatility)

感染状況の急激な変化

不確実性 (Uncertainty)

将来の見通しの困難さ

複雑性 (Complexity)

感染対策と経済活動の両立

曖昧性 (Ambiguity)

最適解が見えない中での意思決定

【結果】

多くの企業がリモートワークの導入を余儀なくされ、従来の働き方や組織運営の方法を根本的に見直すことになりました。

2020年に始まった新型コロナウイルスの流行は、まさにVUCA時代の象徴的な出来事として、多くの企業に予期せぬ変化への対応を迫りました。

この経験により、企業は事業継続計画(BCP)の重要性を再認識し、不測の事態に対する準備の必要性を痛感したのです。

また、終身雇用の崩壊やリモートワークの普及により、働き方やキャリアに対する価値観は大きく変化しました。

特にZ世代の従業員は、会社への忠誠心よりも個人の成長やスキルアップを重視する傾向がデータで示されており 、従来の人事管理手法の見直しが不可欠です。

参考:リクルートマネジメントソリューションズ「新入社員意識調査」・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「デジタル時代のスキル変革等に関する調査(2023年度)

全体報告書」

人事・総務部門では、従業員の健康管理、リモートワーク環境の整備、新しい評価制度の構築など、多岐にわたる課題への迅速な対応が求められました。

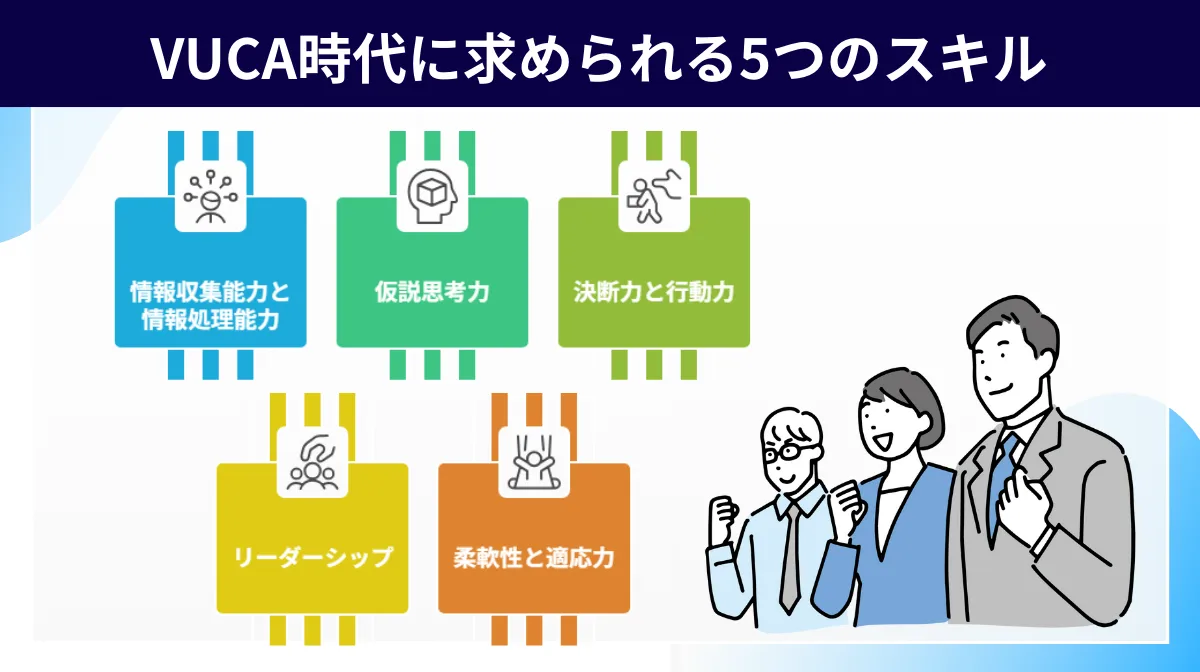

予測困難な環境において、従来のスキルだけでは対応が困難なケースも珍しくありません。変化に柔軟に対応できる人材に必要なスキルを見ていきましょう。

現代は情報過多の時代であり、膨大な情報の中から必要なものを効率的に収集し、適切に処理する能力が求められます。インターネットやSNSから得られる情報は玉石混交であり、信頼性の高い情報源を見極める「情報リテラシー」が欠かせません。

また、収集した情報を分析し、自社の状況に応用できる形に加工する能力も求められます。人事・総務の実務では、労働法の改正情報や、他社の人事制度に関する情報を迅速に収集し、自社への影響を分析する場面が増えるでしょう。

収集した情報を経営陣や現場の管理職に分かりやすく伝達し、意思決定をサポートする能力も必要です。

仮説思考とは、完全な情報がない状況でも、限られた情報をもとに仮説を立て、検証を重ねながら最適解に近づいていく思考法です。「おそらくこうなるだろう」という予測を立て、小規模な実験や調査を通じて仮説の妥当性を確認していきます。

人事制度の改革を検討する際、完全な答えが見つからないケースもあるでしょう。そういった場合でも、従業員のニーズを仮説として設定し、アンケートや面談を通じて検証することで、より良い制度設計が目指せるのです。

仮説が外れることを恐れるのではなく、検証結果から学び、次の仮説につなげましょう。

VUCA時代では環境変化のスピードが非常に速いため、完璧を求めすぎて決断を先延ばしにしていると、機会を逸してしまう可能性があります。80%の確実性があれば決断し、行動に移す勇気が必要です。

決断した後は、結果を恐れることなく迅速に実行に移し、必要に応じて軌道修正する柔軟性も求められます。

人事・総務の現場では、新しい人事制度の導入や、働き方改革の推進において、全ての条件が整うまで待つのではなく、まず試行的に開始し、運用しながら改善していくアプローチが有効です。

先行きが不透明な時代には、明確な方向性を示し、メンバーを鼓舞するリーダーシップが重要です。管理職だけでなく、各階層の従業員にも状況に応じてリーダーシップを発揮することが期待されています。

■リーダーシップの発揮により得られる効果

人事・総務の担当者も、組織変革のプロジェクトにおいて、関係部署をまとめ、変化への抵抗を和らげながら改革を推進するリーダーシップが求められるでしょう。また、困難な状況でもメンバーが安心して実力を発揮できるよう、心理的安全性を提供することも重要な役割です。

変化の激しい時代において、柔軟性や適応力を持つ優秀な人材の確保は企業の競争力に直結します。カラフルエージェントは、VUCA時代に求められるスキルを持ったドライバー人材をご紹介し、組織の持続的成長をサポートします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

既存の方法や考え方に固執することなく、状況の変化に合わせて自分自身や業務のやり方を柔軟に変える能力です。これまでの成功体験や専門知識は大切ですが、それらに縛られすぎることなく、新しいアプローチを受け入れる開放性が求められます。

人事・総務の業務では、新しいテクノロジーの導入や、世代の異なる従業員の価値観への理解など、常に学習と適応が求められるでしょう。また、予期せぬ問題が発生した際も、慌てることなく冷静に状況を分析し、最適な対応策を見つけ出す能力も必要です。

特に、最新の2025年版新入社員意識調査では、仕事上の不安として「仕事についていけるか」(64.8%)が依然としてトップである一方、「自分が成長できるか」(30.1%)という不安が前年から4.6ポイント増加し、5位から4位へと順位を上げています。

この結果は、若い世代が単に業務をこなすだけでなく、予測困難な時代を乗り越えるためのスキル獲得や自身の成長を強く意識していることの表れといえます。

彼らの能力を最大限に引き出すためにも、企業は柔軟性と適応力を高めるための学習機会や、失敗を恐れずに挑戦できる環境を提供することがより一層重要になります。

参考:リクルートマネジメントソリューションズ「新入社員意識調査2025前編」

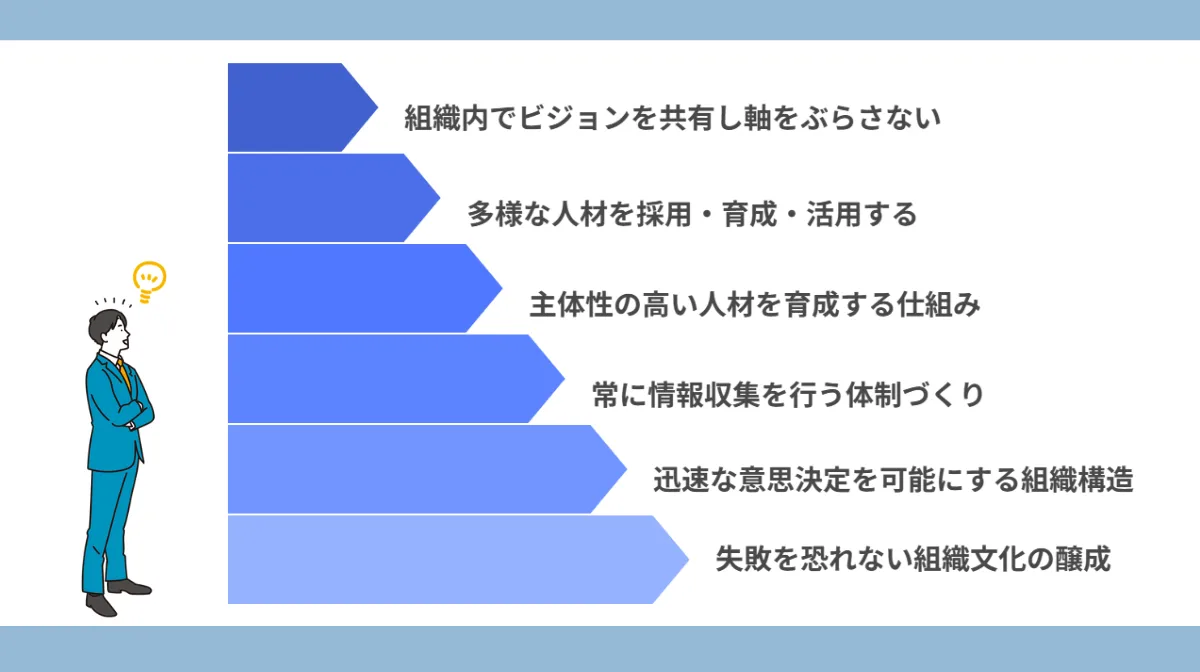

個人のスキル向上だけでなく、組織全体としての対応力を高める仕組みづくりも重要です。変化に強い組織を構築するための具体的なポイントをみていきましょう。

変化が激しい時代だからこそ、組織の根幹となるビジョンや価値観を、全従業員で共有しましょう。ビジョンは組織の方向性を定め、さまざまな判断や行動の基準となります。明確なビジョンがあることで、現場の従業員が迷うことなく自律的な判断ができるようになるのです。

ビジョンの共有には、経営陣からの一方的な伝達ではなく、従業員参加型のワークショップや対話の機会を設けることが効果的です。また、日常の業務や意思決定の際に、常にビジョンとの整合性を確認する習慣を組織全体で身につけましょう。

人事・総務部門は、採用活動や研修プログラムを通じて、ビジョンに共感する人材の確保と育成を担う重要な役割を果たします。

組織のビジョンを共有し軸をぶらさない組織づくりには、価値観を共有できる優秀な人材の確保が不可欠です。カラフルエージェントでは、貴社のビジョンに共感し、VUCA時代の変化にも対応できるドライバー人材をご紹介いたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

VUCA時代の複雑な課題に対処するためには、異なる背景や専門性を持つ多様な人材が求められます。年齢、性別、国籍、職歴、価値観などの多様性を組織に取り入れることで、さまざまな視点からの問題解決を目指しましょう。

多様な人材を活用するためには、異なる働き方を受け入れる制度の整備が必要です。フレックスタイム制、リモートワーク、短時間勤務など、多様なライフスタイルに対応できる働き方を提供することで、優秀な人材の確保と定着が可能になるでしょう。

多様性のある組織では、一つの解決策に固執することなく、複数のアプローチを検討できるため、VUCA環境に適した柔軟性を持つことができます。

心理的安全性の確保は、多様な人材が活躍できる組織づくりの基盤です。こちらの記事では、実践的な声かけなど、すぐに取り組める具体的なテクニックを紹介しています。

変化の激しい環境では、上司からの細かな指示を待つのではなく、自ら考え行動できる人材が組織の競争力を左右します。

主体性を育成するためには、従業員に適度な裁量権を与え、失敗を恐れずに挑戦できる環境を整備することが重要です。目標設定においても、「何を」だけでなく「なぜ」その業務が必要なのかを共有し、従業員が仕事の意味や価値を理解できるよう意識しましょう。

人事評価制度においても、結果だけでなく、主体的な取り組みや改善提案を評価する仕組みを取り入れることで、主体性の発揮を促進できます。

VUCA時代では環境変化の兆しを早期に察知し、適切な対応を取るために、組織的な情報収集体制が必要です。以下のような、自社に影響を与える可能性のある情報を継続的に収集し、分析する仕組みを構築してください。

情報収集は特定の部門だけでなく、全従業員が日常業務の中で行えるよう、情報共有の文化を醸成しましょう。また、外部の専門機関やコンサルタント、業界団体などとのネットワークを活用し、多角的な情報収集を行うことも大切です。

人事・総務部門では、労働市場の動向や法規制の変更に関する情報を継続的に収集し、人事戦略の見直しや制度改正に活かすことが求められます。

従来の階層的な組織構造では、意思決定に多くの時間を要し、変化への対応が遅れる可能性があります。VUCA時代に適した組織では、現場により近い層に意思決定権限を委譲し、スピーディーな判断と行動を可能にする構造が求められます。

権限委譲を効果的に行うためには

明確な意思決定基準の設定と、適切な情報共有の仕組みが必要

重要な意思決定には

多様な視点を取り入れるため、異なる部門の代表者によるタスクフォースを編成することも有効です。

人事・総務部門では、以下のような取り組みを通して意思決定の迅速化を目指しましょう。

VUCA時代では、完璧な答えが存在しない中で意思決定を行う必要があるため、失敗は避けられないものとして受け入れる文化が重要です。失敗を恐れるあまり行動を起こさないことの方が、変化の激しい環境では大きなリスクとなるのです。

■失敗から学ぶ組織文化を築くための取り組み例

人事・総務部門では、チャレンジを評価する制度を導入すると効果的です。心理的安全性を確保し、従業員が安心して意見を述べ、挑戦できる環境づくりを目指しましょう。

VUCA時代に求められる失敗を恐れずチャレンジする人材の獲得は、カラフルエージェントにお任せください。変化に対応できる強いメンタリティを持つドライバー人材をご紹介し、組織の成長力向上をお手伝いします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

持続可能な組織づくりのためには、ウェルビーイングの向上も重要な要素です。従業員の心身の健康が組織の適応力を支えます。

OODAループ

このサイクルを高速で繰り返すことで、刻々と変化する環境に素早く対応

PDCAサイクル

計画的な業務改善を重視した思考法

VUCA時代に適応するための思考法として、OODAループが注目されています。従来のPDCAサイクルとの違いと、効果的な使い分け方法を理解しましょう。

OODAループとは、以下の4つのプロセスで構成された思考法です。

このサイクルを高速で繰り返すことで、刻々と変化する環境に素早く対応できるようになるのです。

PDCAサイクルは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つのプロセスで構成され、計画的な業務改善を重視した思考法です。一方、OODAループは現在の状況の観察と迅速な対応を重視しており、根本的なアプローチが異なります。

| 思考法 | スタイル | 特徴 |

|---|---|---|

| PDCAサイクル | 一定の時間をかけて丁寧に検証 | 事前の計画を重視し、計画に基づいて行動した結果を評価・改善することで継続的な向上を目指す |

| OODAループ | 高速でサイクルを回す | 現状把握を優先し、状況の変化に応じて柔軟に行動を調整 |

PDCAは年次の人事制度見直しなど中長期的な改善に適している一方、OODAは突発的な労務問題への対応など、迅速な判断が求められる場面に適しています。

PDCAサイクルとOODAループは、それぞれ異なる状況で効果を発揮するため、適切な使い分けが重要です。

■PDCA:

目標が明確で、ある程度予測可能な環境での継続的改善に適している

【具体例】

■OODA:

予測困難で変化が激しい状況での迅速な対応に適している

【具体例】

長期的な戦略や制度設計にはPDCAを用い、日々の運用や突発的な問題への対応にはOODAを活用しましょう。例えば、年間計画の策定と実行にはPDCAを、日常的な従業員対応や急な制度変更への対応にはOODAを活用といったように、バランスの取れた組織運営が目指せます。

効果的なフィードバックは、VUCA時代における人材育成とコミュニケーションの質向上に不可欠なスキルです。相手のモチベーションを高め、失敗を学習機会として捉えられるフィードバックを目指しましょう。

VUCAは現代を理解する上で非常に有効なフレームワークですが、一部では「もはや現在の状況を表すには不十分だ」という議論も始まっています。その中で注目されているのが「BANI(バニ)」という新しい概念です。

BANIは、以下の4つの要素の頭文字から成り立っています。

BANIは、VUCAが示す「予測困難さ」から一歩進んで、現代社会の「脆さや理解不能さ」をより的確に表現する言葉として提唱されています。

VUCAの対策と合わせてBANIという視点を持つことで、より多角的に未来の不確実性に備えることができるでしょう。

参考:株式会社TDS「BANIとは?VUCAに代わる新しい世界を表す言葉」

VUCA時代という予測困難な環境において、組織の競争力を左右するのは変化への適応力です。

情報収集力や仮説思考力などの個人スキルを高めると同時に、多様な人材を活かし迅速な意思決定を可能にする組織体制を整えることで、不確実性をチャンスに変える強い組織を築けます。

VUCA時代は困難である一方、既存の枠組みを超えた成長を遂げる絶好の機会でもあります。小さな一歩から変革を積み重ね、変化を恐れず挑戦し続けましょう。

VUCA時代に適応した組織への変革には、戦略的な人材確保が欠かせません。カラフルエージェントでは、変化に対応できる優秀なドライバー人材をスピーディーにご紹介し、組織の長期的な成長戦略をサポートいたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら